单纯腹腔网膜脂肪突入食管裂孔多层螺旋CT多平面重组的表现及意义

2013-11-08曹和涛周亚生刘婷婷生晓惠陈小华张勤慧葛涌钱刘晓艳

曹和涛 陆 健 周亚生 刘婷婷 田 浩 生晓惠陈小华 张勤慧 葛涌钱 刘晓艳

食管裂孔(esophagus hiatus,EH)位于膈上心底部,位置深在,单纯腹腔网膜脂肪 (pure abdom inal omental fat, PAOF)顶入EH形成膈上脂肪囊,与周围脂肪几乎融为一体,常规CT横断位表现隐匿,很少引起注意。有关其形态特征、来源及与EH单纯网膜脂肪疝关系未见报道;后者术前GI和胃镜均无法诊断,其他无创影像检查多误诊或漏诊,手术证实的多为个案报道,有关诊断与鉴别诊断经验积累不多[1-8]。为此,笔者收集CT横断位发现EH膈上脂肪囊41例,获取亚毫米资料作MPR及M IP,观察脂肪囊、胃左动脉(left gastric arterial,LGA)形态特征及与EH关系,探讨MSCT诊断EH单纯网膜脂肪疝的价值及限度。

方 法

1.一般数据

在PACS高级查询系统搜索2008年12月~2012年8月间由笔者核签的胸腹部患者11570例,其中,60岁及以上6822例,60岁以下4748例。CT横断位发现EH膈上脂肪囊41例,其中,男27例,女14例,年龄45~84岁,平均:63.5±15.9岁,60岁及以上39例,以下2例。以胸部症状检查18例,其中,咳嗽、咳痰、咯血、气急等11例,发热2例和体检2例。以腹部症状检查23例,其中,腹痛8例,上腹部实质性脏器占位11例,腹水腹胀4例。所有病例均无胸腹部手术史。5例手术证实,其中,1例EH膈上疝囊巨大行手术回纳修补;1例贲门腺癌、1例疝囊内网膜转移性腺癌、1例肝癌疝囊内网膜淋巴结转移和1例肝硬化伴腹水脾脏切除。

2. 检查方法与图像后处理

41例均行胸腹腔并联合区M SCT螺旋扫描,其中,平扫14例,平扫+增强27例,获取亚毫米数据作MPR。在通过EH膈上横断位沿脂肪囊长短径作倾斜冠矢状位,观察脂肪囊形态特征、与EH及腹腔网膜脂肪连通关系。LGA血管成像采用不同层厚MPR和最大密度投影(M IP),通过反复旋转观察其起源及空间关系。观察LGA起源及空间形态采用10~20mm厚层MPR和M IP,观察LGA与EH关系采用5~10mm层厚MPR和M IP。在横断位胃食管连接部测量EH宽度。

3.评判标准与资料统计

横断位胃食管连接部测量EH左右宽度>21mm为EH扩大[9],脂肪囊最大径在膈上者为疝囊形,在膈面及以下者为膨隆形;食管支附近LGA主干突入EH高出膈面者为进入胸腔,结合疝囊形脂肪囊作为诊断单纯EH网膜脂肪疝标准,由2位不知手术结果的高年资医生进行判断。采用SSPS13.0统计软件进行统计数据处理,疝囊形和膨隆形脂肪囊LGA形态差异、年龄60岁前后脂肪囊检出率差异采用χ²检验;疝囊形和膨隆形脂肪囊上下径均数比较采用配对t检验,以P<0.05为水平,判断统计学资料具有显著性差异。

结 果

1.PAOF囊检出率

EH膈上脂肪囊检出率0.35%(41/11570),其中膨隆形0.25%(30/11570),疝囊形0.095%(11/11570)(χ²=8.821,P=0.003)。41例中60岁及以上患者检出率0.57%(39/6822),60岁以下患者检出率0.04%(2/4748)(χ²=22.223,P=0.000)。

2.PAOF囊形态

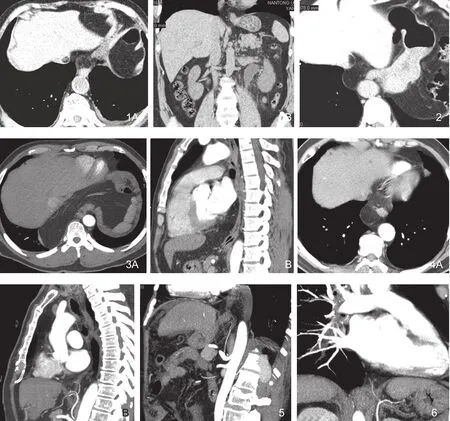

2.1 横断位:横断位41例除2例疝囊形EH无扩大外,余39例均扩大,范围:2.27~4.01cm,平均(3.05±1.23)cm。PAOF囊主要位于食管右前方,类圆形15例,椭圆形17例和分叶形9例,囊由高密度线围绕(图1~3)。33例疝囊形囊内显示点、条状高密度影,增强后强化(图3)。2例囊内见肿大淋巴结影,5例疝囊形中4例囊内、1例囊壁外见积液征象。9例分叶形PAOF囊除2例较大疝囊形分叶明显外,其余7例均为囊壁局限性凹陷,呈切迹状,其囊内侧均见血管影,部分与囊壁相连于凹陷处(图4),7例中膨隆形5例,疝囊形4例。

2.2 冠矢状位:冠状位11例PAOF囊呈疝囊形,其中类圆形5例、倒梨形4或分叶形2例;30例呈膨隆形,其中半圆形16例(图1B)、半月形10例和分叶形4例。3例正中矢状位呈镶嵌于食管与心脏间镰刀形(图3B),5例呈心后三角灌注形(图4B,5),其余均呈膨隆形;右旁中央矢状位以半圆形为主,其中除2例基底附着于椎旁外,其余基底附着于膈面。冠矢状位脂肪囊底部及囊内血管均与腹腔网膜脂肪血管相连。

2.3 PAOF囊大小:41例脂肪囊左右径2~8cm,平均(4.86±2.23)cm,前后径2~6cm,平均(3.57±2.14)cm,上下径3~7cm,平均(3.66±2.32)cm。类圆、椭圆及分叶形PAOF囊左右径、前后径及上下径依次分布为:2~5cm,平均(2.16±2.03)cm,2~6cm,平均(3.01±1.24)cm和3~5cm,平均(2.87±1.34)cm;3~6cm,平均(3.56±2.11)cm,2~6cm,平均(3.37±2.04)cm和3~6cm,平均(3.09±2.12)cm;3~8cm,平均(5.12±2.68)cm,3~7cm,平均(4.22±2.86)cm和3~7cm,平均(3.92±2.55)cm。PAOF囊上下径疝囊形:2~8cm,平均(5.24±2.77)cm;膨隆形:2~6cm,平均(3.02±1.34)cm,t=3.88,P<0.05。

3.LGA形态

图1 增强横断位 (A)显示食管前类圆形脂肪密度影,周围由线样高密度影环绕,食管前缘变平;平扫冠状位(B)显示腹腔网膜脂肪膨隆状突入 EH形成膈上半圆形脂肪密度影。贲门位于膈下。图2 横断位平扫显示食管右前椭圆形脂肪密度影,嵌于下腔静脉、胸主动脉、肝和食管之间,右后缘由线样高密度影环绕。图3 增强横断位(A)显示食管右前方脂肪密度影,右前左后膨胀受阻呈分叶形,内见条状强化血管影。矢状位(B)显示突入胸腔的脂肪囊呈新月形镶嵌于心脏与食管之间。图4 增强横断位(A)显示食管右前方椭圆形脂肪密度影,右前方膨胀轻度受阻呈浅分叶形,内见条状强化血管影连接囊壁与食管。矢状位(B)显示突入镶嵌脂肪充填心后三角,LGA直接起自腹主动脉呈“∩”形突入胸腔,食管支向上翘起。图5 增强矢状位显示突入镶嵌脂肪充填心后三角,LGA呈“∩”形突入胸腔。图6 增强冠状位显示LGA弓状指向贲门,食管支上行进入胸腔。

41例10~20mm厚层M IP 显示9例LGA主干僵直,5~10mm层厚M IP清晰显示食管支附近LGA呈“∩”形经EH突入胸腔,冠状位LGA主干右侧上方倾斜,矢状位LGA主干僵直,多垂直向上(图4B,5);32例LGA主干走向自然,5~10mm层厚M IP清晰显示食管支附近LGA于贲门下折弯至胃小弯未进入胸腔(图6)。

4.PAOF囊与LGA形态关系

41例32例食管支附近LGA于贲门下折弯至胃小弯未进入胸腔,30例PAOF囊为膨隆形,2例为疝囊形;9例LGA主干僵直,食管支附近呈“∩”形经EH突入胸腔,PAOF囊均为疝囊形(χ²=19.988,P=0.031)。其中5例判断结果与手术相符。

讨 论

1.影像解剖及形成机制

EH由两侧膈肌脚环绕形成,呈矢状排列的椭圆形,相对于人体水平面呈前外向后内倾斜。胸内、腹内及腹横筋膜在其边缘融合形成膈食管膜封闭EH,此膜右前方较为薄弱并有LGA食管支穿过。在心底部脂肪及腹腔网膜脂肪组织衬托下,MSCT MPR清晰显示菲薄膈肌及膈食管膜,根据其形态变化可反映EH功能状态。EH形态受呼吸时胸腹腔压力变化影响:呼气时,膈肌上升,胸腹腔压力差减小,EH形态趋于横向扩大,膈食管膜趋于展平;吸气时,特别是深吸气末,膈肌明显下降,压力差显著增大,膈肌脚及膈食管膜收缩,EH趋于闭合,发挥“钳水”作用防止膈食管膜及腹腔内脏器膨升。随着年龄增大,膈肌老化,膈食管膜弹力纤维被胶原纤维代替,收缩功能减弱,深吸气EH不能完全闭合,在胸腹腔梯度压力差驱使下,膈食管膜膨隆,腹腔网膜脂肪等突入EH,最终形成膈疝[10]。本组EH膈上脂肪囊多见于食管右前方,60岁以上人群检出率显著高于60岁以下人群(χ²=22.223,P=0.000);而且,41例中39例(95.1%)EH扩大,说明膈食管膜膨升是老化、功能减退结果。

2.PAOF囊形态特征

膈食管膜分上下两肢,上肢于EH头侧约2~4cm呈帐篷状附着于食管,小网膜脂肪于右前方覆盖腹段食管,突入EH时首先顶碰膈食管膜上肢右前下缘周边部分;随着突入量增加,膈食管膜中上部分受顶压直至附着处。显然,脂肪囊水平面剖面形态特征决定于四周结构的软硬度,横断位较小PAOF囊较均匀撑开膈食管膜,囊以类圆为主;较大时,右前和左后方受制于EH壁和食管,囊呈现椭圆形;进一步增大时,囊向两侧胸腔扩展,而前后受限,故可呈分叶状,部分分叶与LGA食管支膈食管膜穿过处受牵拉有关;可见,PAOF囊总是沿阻力较小方向优势扩张,形成一定特征形态。本组类圆或椭圆形囊较小,分叶状较大,符合低硬度物体扩展形态与四周结构软硬度相适应的生物结构力学原理;而疝囊形囊上下径显著大于膨隆形(t=3.88,P<0.05),可能更多与胸腹腔压力梯度差相关。总之,PAOF突入EH膈上出现脂肪囊是膈食管膜老化、EH功能减退的结果;不同形态、大小的囊反映膈食管膜老化、EH功能减退程度;膨隆形轻,疝囊形重,后者可能属EH单纯网膜脂肪疝。

3.LGA形态特征

LGA自腹腔动脉发出后向左前上方行走于两层网膜脂肪层内,至贲门下发出食管支后折向胃小弯形成动脉弓。因联动效应,当网膜脂肪突入EH时LGA趋于移向EH,显然,其移位程度与网膜脂肪突入度相关。膨隆形网膜脂肪突入度浅,由于脂肪与LGA间存在一定程度可塑相对滑移余地;因此,LGA可不超过EH面,PAOF囊内血管断面多为其分支血管,本组30例膨隆形MPR均未见食管支附近LGA突入胸腔,横断位所见血管断面食管分支。疝囊形网膜脂肪突入度深,两者相对滑移余地消失后,LGA牵拉变直,因两端固定,食管支附近LGA呈“∩”形突入胸腔,表现颇有特点,本组9例LGA有此表现者囊均为疝囊形(χ²=19.988,P =0.031)。可见,EH结构老化,功能减退时LGA形态变化与脂肪囊形态密切相关,LGA呈“∩”形突入胸腔是EH网膜脂肪疝重要表现之一。

4.诊断与鉴别诊断

PAOF突入EH膈食管膜膨隆抑或膈疝形成,影像学如何界定笔者未见报道。一般认为囊内发现网膜血管影即可诊断网膜疝,但笔者观察发现部分囊内血管影仅为LGA食管分支,显然不能依此诊断EH网膜脂肪疝。LGA为网膜囊腹腔动脉主要血管分支,其主干沿贲门下胃小弯分布,DSA腹腔动脉造影依据显示网膜血管进入胸腔诊断EH网膜脂肪疝,推定M SCT显示LGA进入胸腔,结合疝囊形脂肪囊也可作出诊断,据此,本组9例诊断为EH网膜脂肪疝,其中5例手术证实。DSA无法观察脂肪囊形态,少数乏血管网膜脂肪疝因此漏诊,本组2例疝囊较小未见网膜血管影,EH无扩大,但形态完全符合膈疝特征[11]:疝囊突出于膈上、与腹腔网膜囊相连及连接处呈“狭颈征”;考虑到部分柔软的网膜脂肪囊可以经过不扩大的EH形成膈疝,M SCT也可考虑网膜疝诊断[9,12]。EH疝是膈食管膜、食管周围韧带松弛或损伤的结果,膈食管膜未必一定破裂,MSCT不能直接显示膈食管膜破裂,能否根据“内脏依靠征”间接推断膈食管膜破裂?综合文献及本组病例资料,凡膈食管膜破裂的疝囊均较大,因EH靠后及局部解剖间隙狭小,较大疝囊是挤压还是坠落到椎旁后胸壁无法区分;但这可能不影响判断,因较大疝囊多具有“狭颈征”及LGA“∩”形突入胸腔特点。总之,MSCT MPR显示EH疝囊形脂肪囊及LGA“∩”形突入胸腔对诊断EH脂肪网膜疝具有重要意义,但有一定限度。

PAOF突入EH形成脂肪囊少见,本组为0.35%;形成膈疝罕见,本组疝囊形仅为0.095%显著低于膨隆形0.25%(χ²=8.821, P =0.003)。本征需与纵隔脂肪瘤鉴别,脂肪瘤仅占纵隔肿瘤的0.3%,多见于前下纵隔,后下纵隔特别是近膈面者罕见[6]。EH网膜脂肪疝囊位于心后紧靠食管下端、较大者呈双侧伸展分叶状、下部与网膜脂肪相通,LGA受牵拉,与脂肪瘤不同,可资鉴别。老年人心底EH区脂肪沉积增多与脂肪囊相似,但脂肪沉积在食管、主动脉周围较均匀分布,占位效应不明显,脂肪内血管少,与腹腔血管不连,周围无壁,尤其上缘无壁,可资鉴别。