框 架 与 话 语 理 解

2013-11-04西南大学

西南大学 文 旭

框架与话语理解

西南大学 文 旭

框架是认知语言学中的一个重要概念,指的是用来连接与某一语言形式相关的多个域的知识网络。本文首先定义了框架,论述了框架的构成和基本属性,然后探讨了话语理解的认知过程和框架操作以及框架的框定作用。框架是看不见的认知结构,但在话语的理解中起着重要的作用。一个语言表达式或概念可以激活一个框架,重新设定一个框架就是改变我们对世界的观察方式,否定一个框架也就是激活这个框架。话语理解的认知过程实际上就是听者进行框架操作的过程,也就是在框架中去寻找突显信息的过程。

认知语言学;框架;话语理解

1.引言

“此地无银三百两”这一成语的典故,可以说是家喻户晓、人人皆知。故事讲的是,古时候有个叫张三的人,费了好大的劲儿才积攒了三百两银子,心里很是高兴。但他总是怕银子被人偷去,于是便找了一只箱子,把三百两银子钉在箱中,埋在屋后地下。可他还是不放心,总是怕别人到这儿来挖,于是他想了一个“巧妙”的办法。他在一张纸上写上“此地无银三百两”,把纸贴在墙角,这才放心地走了。谁知他的举动被隔壁的王二看到了,王二夜里把三百两银子全偷走了。为了不让张三知道,王二也弄了个纸条,在上面写上“隔壁王二不曾偷”,贴在墙上。张三第二天早上起来,到屋后去看银子,发现银子不见了,后来看见纸条,才恍然大悟。“此地无银三百两”后来用以比喻想要掩盖事实,反而更加暴露。无独有偶,美国前总统Richard Nixon因水门事件丑闻,在强大的压力下不得不辞职。辞职时他在全美电视讲话中说:“I am not a crook.”结果,所有美国人都认为他是crook(Lakoff 2004: 3)。为什么张三说“此地无银三百两”,王二却把三百两银子全偷走了?为什么Nixon说他不是crook,大家反而认为他是crook呢?语言就是这么奇怪:你说“没有”,别人偏偏会认为“有”;你说“不是”,别人却会认为“是”。原因何在?本文将利用“框架理论”来分析这样的话语理解现象。笔者认为,框架是一种认知结构,也是一种认知语境,在话语的生成和理解中起着框定作用。说话人如何安排和选择自己的话语,听话人怎样理解话语,都受框架这一认知结构的调节和制约。

2.框架及其特征

人类的知识究竟是以什么样的形式存储在大脑中的,这是知识的表征问题。这一问题以及理解大脑活动如何产生心理经验是认知神经科学的基本目标之一。人们普遍认为,人类有两种知识表征系统,即存储形象信息的表象系统和存储言语信息的语义系统。相对而言,语义系统是现代认知心理学研究的重点。迄今为止,有关人脑中语义表征的主要形式有两种重要观点:一是概念表征,一是命题表征。前者认为人的知识是以有组织的概念形式存储在大脑中的,后者认为存储在大脑中的知识的基本单位不是概念而是事实,即两个或多个概念的结合,这就是命题。从认知语言学的角度来看,更多学者赞同概念表征。

我们关于世界的许多知识都来源于我们所拥有的范畴。而范畴在心理上则表征为框架(frame)、图式(schema)或模型(model)(Schank 1977; Fillmore 1982; Langacker 1987; Lakoff 1987)。虽然这些术语名称有别,但其背后的观点几乎是相同的。“框架”这一术语最初是由人类学家Bateson(1956)提出的心理学概念。美国人工智能专家Minsky(1975)首先提出了框架理论(frame theory)并将其应用于计算机心理学。 Fillmore(1975)首先将框架理论引入语言学研究。

框架是对人类经验进行连贯组织的一种有结构的心理表征。这种观点最著名的口号就是Fillmore的话:“意义与情景(也就是框架)相关。”框架的其他特征还包括:在绝大多数情况下,框架不是由必要和充分特征定义的,框架通常是由与某些行为或事件相关的一些实体组成的。最早用这种观点来研究语义的理论是Fillmore的格语法(case grammar),后来他又将其发展成为框架语义学(frame semantics)。框架主要指用来解释有关知识的单位“概念”在头脑中的表征方式。传统上对概念的范畴化表征有两个模式:一是概念的经典理论模式,即每一个概念与一系列充分必要条件相关,并由充分必要条件决定。例如,“单身汉”这个概念,就需要4个必要条件:[人类]+[成年人]+[男性]+[未婚]。再如“快乐”这个概念,根据古希腊哲学家伊壁鸠鲁的观点,需要3个必要条件:1)自由。如果一个人不能自由地追求生命中所向往的事情,那么他根本就不可能快乐。2)朋友。如果一个人没有交到值得信赖的朋友,那么他的生命就不可能尽兴挥洒。没有了朋友,人类根本不可能发展、进步,连生存也会变得困难。假如人类进入森林独立生活,那就会没有后代,人类便会绝迹。3)经过分析的生活。人需要花时间思考生活中的事情,以此决定自己在人生里到底想要追求什么,并据此判断需不需要做些改变。这3个简单的条件可能没有想象的那样容易达到,但是Wittgenstein (1953)和Rosch (1978)的研究表明,概念的特征并非处于相同的地位,它们之间存在地位差异,呈现出家族相似性。因此,经典理论所持的充分必要条件决定论并不能解释概念特征的地位差异。

有关知识表征的另一个理论模式是语义特征清单理论(feature list theory),即可以通过列举一些特征来描绘概念。但是认知心理学家(如Barsalou 1992)认为,人们有关概念实体的知识是相互关联的,即特征之间存在特定的关系,这是概念范畴化不可忽视的重要方面。语义特征清单理论最大的问题在于它忽略了概念特征之间的关系。

正是在批判上述两个理论模式的基础上,认知心理学家(如Barsalou 1992等)和认知语言学家(如Fillmore 1976等)提出了有关知识表征的框架理论。Fillmore 受认知心理学的启发,摒弃了描述知识表征的其他术语(如“图式”、“脚本”、“情景”等),选择了“框架”作为一个涵盖所有术语的总术语来表示“具体的知识系统或经验的连贯图式化”(Fillmore 1985: 223)。另外,其他学者如Minsky(1975)、Tannen & Wallat (1993)、Barsalou(1992)也用“框架”来表示人类经验、预期及概念结构的图式化表征。根据这些学者的不同观点,我们可以把框架描写为:框架是一种认知结构或认知语境,是人类经验在概念层次上图式化的表征,是用来联系与某一语言形式相关的多个域的知识网络,是反映知识系统的结构。它由成分和关系构成,与人类经验中特定文化场景的实体相关,与语言表达手段(词汇和语法)对应,可由语言激活,是意义理解的参照背景。框架成分、框架和框架系统呈立体结构,具有典型效应,遵循隐喻和转喻等认知机制,具有文化性和动态性,在人的社会化过程中逐渐习得。

下面我们通过一个例子来加以说明。

(1) 我住在重庆。

当听话人听到这个话语时,“重庆”这个词就会激活一个“重庆”框架,该框架可以联系多个域的知识网络,如“陪都”、“雾都”(因重庆的雾比较多)、“桥都”(因重庆有许多桥,每座桥又各有特色,故有“桥都”之美名)、“美女”(因为重庆的美女多)、“火锅”等。

由此看来,框架是知识系统在大脑中的表征方式,是话语理解的背景参照。听话人要正确理解话语,需要通过激活框架所表征的知识系统。但由于框架具有动态性,听者需要对通过话语激活的框架进行认知操作,使其与说话人可能具有的知识系统形成对接,这样才能正确理解话语。那么听者是否有可能对框架进行操作呢?如果可能,听者会进行怎样的认知操作呢?要回答这些问题,需要分析框架的构成和属性。

1) 框架的构成

认知心理学家Barsalou(1992)的研究表明,框架由特征—值(attribute-values)、结构常量(structural invariants)和限制条件(constraints)构成。我们觉得Barsalou的研究很有意义。

框架的核心是一组共现特征。Barsalou(1992: 30)认为,特征“至少描述一些范畴成员一个方面的概念”,如“引擎”、“驾驶员”、“燃料”描述“汽车”范畴中的一个方面,“颜色”描述“鸟”这个范畴的色彩。当一个概念用于描述一个更大整体的某一方面时,才成为特征。而值是表征特征次类型的从属概念。作为从属概念,值从对应的特征概念继承属性。例如,在“汽车”框架中,特征“引擎”的值有“四缸”、“六缸”、“八缸”等,“四缸”从“引擎”继承“燃烧燃料”、“产生动力”等属性。

特征—值的结合产生范畴中的范例。每当人们看到一个具体的范例,就在大脑中激活框架,并将范例的特征附加于特征—值之上。比如,看到一辆汽车,人们可能做出这样的指派:特征“驾驶员”的值为“张三”,“引擎”为“四缸”,“传动系统”为“手动”,“车轮”为“合金”等。通过特征—值,该范例具体化为“张三开的四缸手动合金轮毂汽车”。

结构常量描述框架特征间的常规关系。Barsalou(1992: 35)认为,“框架内的特征并不是独立的空槽,而是在关系和概念上彼此相关的。框架的核心特征彼此高度相关,在不同的语境中总是同时出现”。也就是说,框架内的特征总是彼此关联的。比如,对于任何一辆车而言,“驾驶员”总是控制“引擎”的速度,“引擎”转动带动“传动系统”的转动。这些关系总是在概念层次上体现,并适用于“汽车”框架的大多数范例(即范畴成员各种汽车),这是相对不变的,因而称为“结构常量”。框架的结构常量可解决语义特征清单理论对于特征间关系的忽视,它告诉我们框架内特征间的结构常量反映各种关系概念,包括空间关系、时间关系、因果关系和意图关系等。结构常量描述框架特征间的规定性事实,即框架特征一定要满足的结构关系,而限制条件描述框架特征的值之间的系统多样性。其基本思想为,框架成分的值并非彼此独立,而是处于复杂的相互制约中。

Barsalou(1992: 37)认为,框架的限制条件有如下几种:特征限制、值限制、语境限制和优化。特征限制是指对特征—值进行总体限制的规则,值限制是值之间的具体限制规则,优化是指参与者的目标和选择。

以上对框架的构成做了较为细致的论述和分析。总的来看,框架由特征、值、结构常量和限制条件构成。特征反映框架内大部分范例某一方面的属性,特征在每一个具体范例上的属性则是值。不同的特征及值之间并非彼此孤立存在,而是存在概念上的相关性。规定性的关系称为结构常量,而具体情景下的关系则是限制条件。框架的动态性和跨文化差异主要体现在框架构成成分的差异上,对于听话人而言,对框架的操作亦即对框架成分的操作。

2) 框架的基本属性

根据以上论述,框架是人类经验概念化的结果,具有层次性、典型效应、动态性和文化差异性。

框架的层次性指框架所表征的概念系统所呈现的树形结构。框架的层次性体现在两个方面。第一个方面,框架特征的值可作为下层特征而进一步有值,同时,一个框架里某个特征的值可能是另一个框架里的特征。第二个方面,框架的特征本身可能成为一个次级框架,具有特征和值,依次往下,直至满足交际需要或达到知识细化所提供的最具体信息而出现框架范例对应的框架值。框架层次的多少与特定情景下语言使用者的交际意图和所具有的背景知识有关,交际意图对框架层次在信息细化程度上提出要求,而背景知识为框架信息的细化程度提供可能。

框架的典型效应指框架成分的地位差异。框架的不同特征处于不同的地位,有的处于核心地位,有的则处于边缘地位。Barsalou(1992: 34-35)以特征出现的频率和概念必要性来描述框架的“核心特征”。他认为,每当一个框架被激活,其核心特征的值便会出现,并且适用于该框架的所有范例,即使没有被语言表达直接激活,也会被人们以默认方式获取。比如“商业事件框架”的核心特征包括“买方”、“卖方”、“商品”和“价格”。另外,从概念上来讲,核心特征是了解框架对应概念所必需的,比如,没有“买方”、“卖方”、“商品”和“价格”,“商业事件”框架便不能被理解。框架成分的地位差异并不是 “核心”与“非核心”的二元对立,而是存在级阶上的程度差异,即有的特征比其他特征更靠近中心。

Bednarek(2005: 691)以中心特征和边缘特征来描述这种差异,因为很难说究竟哪些特征是框架所必需的,哪些是选择性的,这与具体的情景和文化有关。没有“床”的房间可能也被看作“卧室”,比如某人刚搬进一套房子,而且还睡在地上。在韩国,人们有时睡在地上,他们的“卧室”可能并没有“床”。因此,房间的“功能”便成为中心特征。

框架的典型效应也存在文化差异,一种文化里的框架中心特征与另一种文化里对应框架的中心特征可能会有所不同。因此,在话语理解的过程中,听者需要对框架成分的地位做调整,以适应自己的期望和认知习惯。

框架的动态性指框架随着人的经验的增加而不断得到修正或创建。首先,框架不是人天生就具备的,而是在社会化过程中逐渐习得的。其次,框架会随着人的经验的增加而不断得到修正和补充,这些修正体现在框架特征和值的增补和删减上。同时,不仅框架成分会发生变化,而且人们还会根据遇到的新情景创建新框架。这一观点很像罗蒂哲学中的“再语境化”(recontextualization),即对语境概念的重构。例如:

(2) 他的名字叫莫言。现在,所有的人都在因为这个名字发言。有自豪,有激动,有理性,也有反思。(2012年10月12日《重庆时报》)

“莫言”这个名字,如果人们在2012年10月11日之前听到,那它只能激活“作家”以及《红高粱家庭》、《十三步》、《酒国》、《丰乳肥臀》、《檀香刑》、《透明的红萝卜》、《爆炸》、《白棉花》等小说或剧本,还有根据他的中篇小说《红高粱》改编的电影《红高粱》。但是,在北京时间2012年10月11日7时诺贝尔文学奖揭晓以后,一提到“莫言”这个名字,人们就会立刻将其与诺贝尔文学奖联系起来。可见,框架会随着人们经验的增加而不断得到修正和补充。

总之,框架是动态生成并不断修正的。Fillmore(1976: 23)认为,语言的进化一定包括逐渐习得框架库、对框架库进行操作的心理过程以及最终创造新框架、传达框架的能力。

框架是人类经验图式化的结果,处于不同文化环境中的人具有不同的经历和知识系统,因而必然具有不同的框架。框架的文化差异首先体现在框架的非对应性或框架空缺,即在一种文化里存在的框架在另外一种文化里出现空缺。“节日”是中西文化差异较大的一个框架,中国的传统节日是中国日常生活中非常重要的部分。这些节日如“春节”、“端午节”、“清明节”、“中秋节”等在西方文化中并不存在,因而和这些节日相关的框架在西方人的心中也不存在,这就是框架空缺。框架在两种文化间的“零对应”是话语理解的最大障碍,因为听者缺乏理解语言表达所需要的框架,因此以这些文化框架为背景说出来的话语,往往造成听者理解的困难。

框架的文化差异也体现在框架成分的差异上。文化间对应的框架可能具有不同的框架特征和值。例如,中西方的“早餐”框架,其特征“时间”可能大体相同,都是晚上睡觉起床后的第一顿餐,但其“内容”特征却存在不同的值。中国的早餐典型地包括“馒头、稀饭”等,而西式早餐却一般以“面包”、“牛奶”、“咖啡”为主。即便在西方,不同国家的早餐也有不同的内容,所以在西式“早餐”框架里还可以区分出“英式早餐”和“欧陆早餐”下级框架。不过,不管是框架的成分差异还是框架空缺,都是在一定层次上的不对应。由于框架是立体的,在某个层次上不对应的框架,向上追溯,到了更为抽象的层次,便能找到对应,因为人的认知到了一定的抽象程度总是共通的。框架成分的差异可以在框架层次上建立对应。对应空缺的框架,其上层框架可能具有跨文化的对应性,如果依然没有,我们可以循着框架层次继续向上,直到找到框架对应的层次为止。这是话语理解中解决框架文化差异的主要思路,也是听者认知操作的基本思路。

3.话语理解的认知过程与框架操作

根据以上所述框架理论的基本观点,知识系统(即信息资源)在大脑中的概念化表征为框架。框架是话语理解的背景参照,由特征—值及其关系构成,具有层次性、典型效应、动态性和文化差异性。由此我们可以说,说话人对话语的产出需要激活框架,而听者对话语的理解也需要相应的框架作为其参照背景。

由于框架的动态性和文化差异性,听话人需要在话语理解的过程中对通过话语激活的框架进行认知操作,使其与说话人可能具有的框架形成对接,这样才能正确理解话语。如此看来,前述有关话语理解认知过程的几个问题便可在框架理论视野中得到解决。

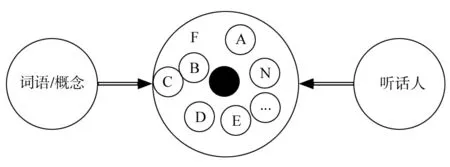

我们现在就以框架为理论视角来界定话语理解的认知过程。话语理解的认知过程实际上就是听者进行框架操作的过程。框架的动态性和文化差异性是话语理解中进行框架操作的根本原因,框架的层次性和典型效应使话语理解的框架操作成为可能,而框架中信息的突显是话语理解成功的关键。听话人要理解话语,就得在特定的框架中去寻找突显的信息。其基本过程可以简单地图示如下:

说明:一个词语或概念激活一个框架F,该框架中有各种知识或概念,即小圆圈A,B, C,D等。在具体的语境中,听话人要寻找框架中突显的知识(黑色的小圆圈)。下面我们就以Yahoo上的一个新闻标题(2012年10月8日)为例来加以具体说明。

(3)浙江绍兴采石加工致河水变“牛奶”。

根据扩散激活理论(spreading activation theory),激活过程在概念之间扩散。一个概念具有启动作用,它可以激活与之相近的概念,从而形成一个框架。“牛奶”这个概念会激活一些其他概念,比如“奶牛”、“白色”、“健康”、“奶粉”等等,这就是“牛奶”框架,我们要在该框架中寻找突显的信息或概念。很显然,就这个标题来说,我们不可能将其中的“牛奶”理解为像“健康”、“奶粉”这样的概念,而只能理解为“白色”,因而该标题的意思也就只能理解为“浙江绍兴采石加工,使河水变成了白色”。再看下面一个例子:

(4)做女人挺好!

这是一个广告语,其中的“挺”字可以分别激活“挺副词”和“挺动词”两个框架。当“挺副词”框架被激活时,“挺”表示“非常”的意思;当“挺动词”框架被激活时,“挺”表示“丰满、高耸”的意思。因此,这个广告语可以有两种理解,它其实就是一个双关语。

4.框架的框定作用

框架这一认知结构可以帮助我们形成洞察世界的方法。框架的框定作用就是让语言适合我们的世界观。因此,框架对话语理解具有重要的框定作用。我们认为,框架至少有以下几个重要的框定作用:

第一,听见或看见一个词,我们大脑中就会激活该词的一个框架或一系列框架。例如,当我们听到rogue states(无赖国家)这个词语时,我们就会想起乔治·布什时期美国政府把利比亚、伊拉克、苏丹等国列入无赖国家这件事情。“苏东剧变”之后,美国一强独大,当时的克林顿政府为了强化美国在国际事务中的话语权和打击国际恐怖分子,把“无赖国家”这个词从内部政治的范围扩大到国际关系领域,专门用来指那些在美国政府看来不够民主、不尊重国际法、行为难测并违背其意志的国家。当然,“无赖国家”这个词语隐含着美国现实政治的需要,也是对他国的不尊重。

第二,重新设定框架就是改变我们观察世界的方式。因为语言激活框架,所以新框架就需要新的语言。人们是在框架中思维的,思维不同,说话就不一样。例如,我们原来与苏联是好朋友,那时我们几乎什么都向苏联这个老大哥学习,甚至学外语都是学俄语,但后来因为苏联变修,成为修正主义,中苏关系就中断了,再后来,中俄关系恢复正常,成了战略合作伙伴关系。这些变化其实就是对框架的重新设定,框架发生了变化,我们处理两国之间的关系以及相应问题的方式也自然会发生改变。

同理,一个人在社会中会扮演不同的角色,因而就有不同的称谓,一个称谓就会设定一个新框架。例如,《说岳全传》中牛皋和岳飞都曾向一位老者问路,牛皋遇见那位老人向其问路时是骑在马背上高声嚷:“呔!老头儿,爷问你,小校场往哪里去的?”老人虽然听见了,可理都不理他。后来岳飞也遇见了这位老人,他向其问路时是先下马,然后走上前作揖说:“不敢动问老丈,方才可曾看见一个黑大汉,坐一匹黑马的,往哪条路上去的?望乞指示。”老人听后,十分愉快地给岳飞指了方向。从牛皋和岳飞的不同话语中,我们可以看到,两个不同的称谓语“老头儿”和“老丈”表明了两个不同的说话人对同一人的不同态度和方式,而态度和方式的不同,自然决定了交际的成败。

第三,否定一个框架,就是唤醒这个框架。George Lakoff(2004)曾写过一本名叫Don’tThinkofanElephant的畅销书,他在该书中提到,在一次给学生讲课时,他叫学生不要想大象,几周以后,他问这些学生是否还在想大象,结果这些学生都说一直在想大象。可见,否定一个框架就是激活或唤醒这个框架。我们在引言中提到的 “此地无银三百两”和“I’m not a crook” 两个例子也是同样的道理。我们再来看看下面这个例子:

2012年,美国总统选举期间,民主党候选人Barack Obama和共和党候选人Mitt Romney角逐美国总统。在一次采访中,当Obama被问及他在第一任总统期间最大的教训是什么时,他回答说:“The most important lesson I’ve learned is you can’t change Washington from the inside.”Obama这句话中的you can’t change Washington from the inside就激活了一个框架,那就是他在2008年竞选美国总统时说的话“All things are possible, including slowing the rise of the oceans and healing the planet (and bankrupting whole sectors of the economy, etc.)”。所以在辩论中,Romney总是拿这句话来说事,嘲笑Obama前后矛盾,使得Obama处于尴尬和被动的局面。

5.结语

话语理解是一个复杂的过程,也是一个很难研究的课题。本文把认知语言学与语用学结合起来,试图运用认知语言学的框架理论来探讨话语的理解问题。本文首先定义了框架,论述了框架的构成和基本属性,然后探讨了话语理解的认知过程和框架操作以及框架的框定作用。框架是看不见、听不到的认知结构,但在话语的理解中却起着重要的作用。一个词、一个短语、一句话都可以激活一个框架,重新设定一个框架就是改变我们对世界的观察方式,否定一个框架也就是激活该框架。话语理解的认知过程实际上就是听者进行框架操作的过程,也就是在激活的框架中去寻找突显的信息。

Barsalou, L. 1992. Frames, concepts, and conceptual fields[A]. E. Kittay & A. Lehrer (eds.).Frames,Fields,andContrasts:NewEssaysinSemanticandLexicalOrganization[C]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Bateson, G. 1956. The message “This is play”[A]. B. Schaffner (ed.).GroupProcesses:TransactionsoftheSecondConference[C]. New York: Josiah Macy Jr. Foundation.

Bednarek, M. 2005. Frames revisited—The coherence-inducing function of frames[J].JournalofPragmatics37.

Fillmore, C. 1975. An alternative to checklist theories of meaning[J].BLS1.

Fillmore, C. 1976. Frame semantics and the mature of language[A]. S.R. Harnadetal.(eds.).OriginsandEvolutionofLanguageandSpeech[C]. New York: New York Academy of Sciences.

Fillmore, C. 1977. Scenes-and-frames semantics[A]. A. Zampolli (ed.).LinguisticStructureProcessing[C]. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Fillmore, C. 1982. Frame semantics[A]. I.S. Yang (ed.).LinguisticsintheMorningCalm[C]. Seoul: Hanshin Publishing Company.

Fillmore, C. 1985. Frames and the semantics of understanding[J].QuadernidiSemantics6.

Lakoff, G. 1987.Women,Fire,andDangerousThings[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, G. 2004.Don'tThinkofanElephant[M]. Vermont: Chelsea Green Publishing Company.

Langacker, R. 1987.FoundationsofCognitiveGrammar.Vol.Ⅰ[M]. Stanford: Stanford University Press.

Minsky, M. 1975. A framework for representing knowledge[A]. P. Winston (ed.).ThePsychologyofComputerVision[C]. New York: McGraw-Hill.

Rosch, E. 1978. Principles of categorization[A]. E. Rosch & B. Lloyd (eds.).CognitionandCategorization[C]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Schank, R. 1977.Scripts,Plans,Goals,andUnderstanding[M]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Tannen, D. & C. Wallat. 1993. Interactive frames and knowledge schemas in interaction: Examples from a medical examination/interview[A]. D. Tannen (ed.).FraminginDiscourse[C]. Oxford: Oxford University Press.

Wittgenstein, L. 1953.PhilosophicalInvestigation[M]. Oxford: Blackwell.

H043

A

2095-5723(2013)01-0027-07

(责任编辑 李关学)

2013-01-27

通讯地址: 400715 重庆市 西南大学外国语言学与外语教育研究中心