谓 语 的 指 称 性*

2013-11-04中国社会科学院沈家煊

中国社会科学院 沈家煊

*此文内容曾以“汉语是名词型语言”的题目在2013年4月香港中文大学举办的“中国社会科学院学者系列演讲”中报告过。

谓语的指称性*

中国社会科学院 沈家煊

跟英语等印欧语不同,汉语的名词可以直接做谓语,名词还能受副词的修饰。这不是因为名词有述谓性,而是因为谓语有指称性。跟汉语类似的语言还有汤加语和他加禄语。由此反观英语可以加深我们对英语谓语的认识。英语的动词已经从名词中分化出来成为跟名词对立的词类,汉语、汤加语、他加禄语的动词还没有从名词中分化出来,还包含在名词类之中。

谓语;指称性;英语;汉语;汤加语;他加禄语

1.名词做谓语

北京市内到处张贴着标志“北京精神”的8个大字,实际是4个双音词,下面还带有英文对译:

爱国 创新 包容 厚德

Patriotism Innovation Inclusiveness Virtue

这4个汉语词都是动词,因为它们都能受副词“不”修饰,“不爱国,不创新,不包容,不厚德”(“厚德”是动宾结构),名词一般是不受“不”修饰的,不说“不北京,不国家,不汽车,不空气”等等。而对译的英文词显然都是名词。对于英语和汉语的这一差别,许多翻译家如林同济(1980)说,汉语是注重动词的语言,英语是注重名词的语言。一般人接受这个说法,而语学家就会说得多一点,如朱德熙(1985: 22)说英语有动词和形容词的“名词化”(上面4个英语名词有3个是名词化的产物),汉语没有动词(含形容词)的“名词化”,汉语的动词做主语和宾语的时候还是动词。这个说法跟上面那个说法没有矛盾。有的语学家观点相反,如郭绍虞(1979)认为汉语是注重名词的语言,主要理由是汉语有名词专用的量词。笔者接受朱德熙先生的说法并进一步说,汉语的动词之所以没有“名词化”,那是因为汉语的动词本来也是名词,一种兼有动词性的名词,叫“动名词”。从表面上看,这个说法跟汉语注重动词的观点对立,因为这样说可以理解为汉语比英语更加注重名词。

翻译家和语学家关注的问题和着眼点不一样,有不同的说法很自然,现在语学家有两种说法就值得深思。就上面4对词而言,一种说法是:“爱国、创新”等都是动词,汉语注重动词,“patriotism、innovation”等都是名词,英语注重名词。另一种说法是:汉语的动词“爱国、创新”等也是名词,是名词中的一个次类“动名词”。英语也有“动名词”,叶斯帕森曾把它比喻为动词和名词的混血儿,兼有动词和名词双重性质。例如:

Brown deftly painting his daughter is a delight to watch.

Brown’s deft painting of his daughter is a delight to watch.

动名词painting在前一句中受副词deftly修饰,带宾语his daughter,表现出动词的性质,在后一句中受3个定语Brown’s、deft和of his daughter的修饰,表现出名词的性质。Quirketal.(1985: 1290)列出英语painting一词的用例共14个,下面只是其中7个,从上到下名词性逐渐减弱、动词性逐渐增强:

Some paintings of Brown’s.

Brown’s paintings of his daughter.

Brown’s deftly painting of his daughter is a delight to watch.

Brown’s deftly painting his daughter is a delight to watch.

Brown deftly painting his daughter is a delight to watch.

Painting his daughter, Brown noticed that his hand was shaking.

He is painting his daughter.

正因为从名性到动性是一个连续统,动名词和分词的界限不清楚,所以英语语法常用“V-ing形式”来概括。两个V-ing比较,比如painting和writing,名性或动性的强弱也不一样。汉语的动名词也有名性动性强弱的区别,如单音动词的名性不如双音动词强。汉语和英语的重要区别是,汉语的动词本来就都是动名词,以单音动词“去”和“跳”为例:

a. 接二连三地去茅庐很重要。

b. 刘玄德的第三次去很重要。

a’. 连续不断地跳高楼很严重。

b’. 富士康的第十一跳很严重。

a句和a’句中“去”和“跳”带宾语,受状语修饰,表现出动词的性质,b句和b’句中“去”和“跳”受数量词修饰,带定语,表现出名词的性质。

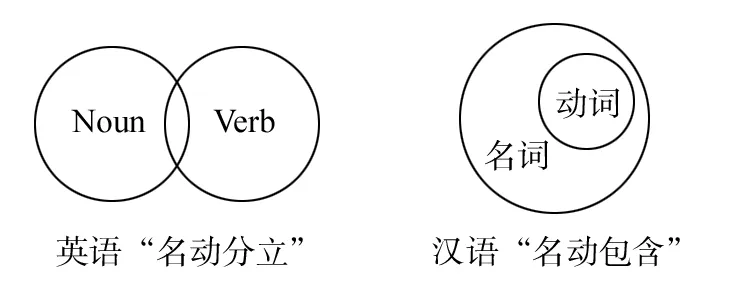

汉语的动词本来都是动名词,这种观点现在被称之为汉语的“名动包含说”(沈家煊2007, 2009, 2010, 2012a)。汉语“名动包含”和英语“名动分立”的区别图示如下:

英语noun和verb分立,verb用做noun(做主宾语)的时候要名词化。汉语名词包含动词,动词也是名词,谈不上动词的名词化。虽然都用“动名词”这个名称,但所指不同,英语的“动名词”是动词名词化的一种形式,汉语的“动名词”指整个动词类,这是一定不能搞错的。

主张汉语注重动词的人举出许多例证,表明英语多用名词而汉语多用动词。下面的例证见于刘丹青(2010):

Obama! Obama! 欢迎奥巴马!/支持奥巴马!

Attention!注意!/立正!

Wet floor.当心地滑。

No photos!禁止拍照!

Death to invaders!让侵略者统统去死吧!

Shorter working time!缩短工作时间!

英语可以省略谓语动词而汉语不可以的情形:

I ate noodles, and he rice.

我吃面条,他*(吃)米饭。

George likes noodles, and me too.

乔治喜欢面条,我也*(喜欢/是)。

His son is learning (to play) basketball.

他儿子在学*(打)篮球。

英语的名词有全量限定词all,汉语要用修饰动词的副词“都”:

All the students are gone.

(所有)学生*(都)走了。

英语用定语的地方汉语要用补语或状语,补语和状语是补充和修饰动词的:

to marry awrongman 嫁错了人

to buy onemorebook 再买一本书

这些例证当然都能说明汉语注重动词,但是唯独有一个重要事实得不到解释,那就是汉语的名词可以直接做谓语,英语的名词不能直接做谓语。名词可以直接做谓语,这是汉语有别于英语的一个重要特点,赵元任(Chao 1968/1979: 63-67, 90-94)花了很多篇幅来谈这一点,另见陈满华(2008)。例如:

小王大学生。∣我太太美国人。∣四川好地方。∣今儿礼拜天。∣小张黄头发。∣树上三只喜鹊。∣屋里许多蚊子。∣这小孩儿四岁。∣我,傻子?∣逃僝头。∣我卖菜的。∣一个人一块钱。∣昨儿夜里大风暴。∣我们两个男孩儿一个女孩儿。∣不死一百岁了。

名词性谓语还能受副词修饰。如:

他都大学生了。∣你才傻瓜呢!∣刚好五个人。∣一定好消息。∣这个人真君子。∣那个人简直骗子嘛!∣不下雨已经三个月了。

这些句子要是用英语来表达就都要加上谓语动词。名词可以直接做谓语,这不能不说是汉语注重名词的一个有力证据,是主张汉语注重动词的人无法回避的一个重要事实。要解决这个问题,只要接受“名动包含说”,不仅支持汉语注重动词的那些例证都可以得到解释(至少不与“名动包含说”冲突),而且汉语的名词可以直接做谓语这个事实也可以顺当地得到解释(详见下)。其实“注重动词”和“注重名词”都是比较含糊的说法,不同的角度和标准会得出不同的判断。“名动包含说”已有明确的阐释,按照“名动包含”这个格局,一方面应该说汉语注重名词,因为汉语的动词也是名词,只不过是名词的一个次类,另一方面也不妨说汉语注重动词,因为汉语的实词天然是名词,而动词是其中很特殊的、要特别关注的一类词。“名动包含说”覆盖“汉语注重动词”一说。(详见沈家煊 2012b)

2.名词做谓语的解释

为什么汉语的名词可以做谓语呢?一般认为名词充当指称语,特征是[+指称],动词充当述谓语(简称谓语),特征是[+述谓]。能不能说名词也跟动词一样具有[+述谓]特征呢?不能。如果这么说的话,那就会造成名动不分的结果,因为按照“名动包含说”动词除了具有[+述谓]特征还具有[+指称]特征,现在又加上名词具有[+述谓]特征,名词和动词就没有特征区别了。然而这不符合以汉语为母语的人的语感,格律诗对仗和对联一般都要遵守名词对名词、动词对动词的规则(张伯江2012)。Sapir(1921: 121)说,区分名词和动词是“维持语言的生命所必需的”,语学家也大多接受“所有语言都有名动之分”的观点。汤加语(及其他一些语言)常被认为是没有名动区别的语言,但是语学家仔细考察后发现这种语言在词型(word type)上没有名动区别,在词例(word token)上仍然有名动区别。详见Broschart(1997),沈家煊(2012c)。汉语的“名动包含”格局也并不否认名动有别,尽管动词也是名词,但是名词并不都是动词,名词和动词还是有区别的。

第二种解释是说名词在谓语位置上出现的时候发生了“动词化”(verbalization),正如动词在主宾语位置上出现时发生了“名词化”(nominalization)。这种解释对英语来说还说得通,对汉语来说就说不通。英语名词做谓语都是临时活用的修辞现象(Clark & Clark 1979)。例如:

Mummy trousers me. (妈咪给我穿裤子。)

The boy porched the newspaper. (报童把报纸扔在门廊前。)

She certainly had me fooled. (她确实把我给骗了。)

She mothered all her young lodgers. (她慈母般照顾所有年轻的房客。)

They Christmas-gifted each other. (他们俩互赠圣诞礼物。)

The car rear-ended the van. (小卧车撞上大货车的尾部。)

My sister Houdini’d her way out of the locked closet. (我妹妹像魔术师胡迪尼似的从上了锁的壁橱里脱身。)

The mayor tried to Richard Nixon the tapes of the meeting. (市长试图像尼克松那样抹掉会议的磁带录音。)

汉语名词有类似的用法,现代汉语和古代汉语都有:

临走还袋了一匣火柴。

电梯已坏,待修理了。天啊!要腿着了。

他可真能阿Q自己。

她就那么和母亲距离着。

尔欲吴王我乎?(《左传·定公十年》)

光喜,乃客伍子胥。(《史记·吴太伯世家》)

乃以其女妻陵而贵之。(《史记·李将军列传》)

从左右,皆肘之,使立于后。(《左传·成公二年》)

名词做谓语的这种用法不妨说是名词的“动词化”,但是我们说汉语的名词可以直接做谓语,这通常是指上一节列出的“老王上海人”、“树上三只喜鹊”、“他都大学生了”等等一般的非修辞说法,特别是“名词+了”做谓语,如“大学生了”、“礼拜天了”、“最后一道题了”,几乎所有的名词都可以进入这个格式。有人说能进入这个格式的名词必须有“顺序义”,“小学生、中学生、大学生”,“礼拜五、礼拜六、礼拜天”,“第三道题、第四道题、最后一道题”都构成一个序列。其实只要有一定的语境,任何名词都可以进入。假设一个语境是打扫房间,桌椅、地面等都已清扫,就可以说“门窗了”,尽管“门窗”没有顺序义。既然几乎所有的名词都可以做谓语,再说名词做谓语的时候发生了“动词化”那就是多此一举,因为我们完全可以简单地说做谓语是名词本身就具备的功能。

第三种解释是省略,说名词做谓语的时候省略了一个动词。省略说早就被赵元任(Chao 1968/1979: 56)批评过,赵先生主张在分析方法上应该贯彻“尽量少说省了字的原则”,像“今儿下午体操”这种名词做谓语的句子,因为说不清是省了“有”啊,“上”啊,还是“教”啊,所以应该承认它就是名词做谓语的句子。吕叔湘(1979: 67-68)也坚持这条分析原则,反对从逻辑命题出发滥用“省略”说,他认为省略是有条件的,有一个条件是“填补的词语只有一种可能”。

对名词可以做谓语最合理最简单的解释是,汉语句子的谓语有指称性。谓语有指称性,这就使名词可以做谓语这件事变得很容易理解。做谓语的名词受副词修饰,这也不是因为名词有述谓性,而是因为谓语除了指称性还有述谓性。这个解释不需要假设名词具有述谓性,因此不会抹煞名词和动词的区别。这个解释也无需多此一举说名词做谓语的时候发生了“动词化”,因为名词本来就可以做谓语,它可以做谓语是因为谓语有指称性。“名动包含说”表面上是说动词具有名词性,其实质是说谓语具有指称性,所以“名动包含说”能简单合理地解释名词做谓语这个事实。

3.汉语的谓语有指称性

先要说明汉语的“是”是一个判断动词,起加强判断的作用。汉语动词的宾语既可以是名词性成分也可以是动词性成分,这是汉语的通则,也适用于动词“是”的宾语。朱德熙(1982: 105)说,“是”后边的宾语可以是体词性成分,也可以是谓词性成分,“是”字都读轻声。试比较下面成对的句子的宾语,在形式上是没有区别的:

他是骗子。∣他是骗人。

这是战争。∣这是打仗。

事实就是事实。∣不懂就是不懂。

他是忙人,不是懒人。∣他是有事,不是偷懒。

那场火是电线跑的电。∣那场火是电线跑了电。

我是一百个拥护,一千个赞成。∣我是绝对拥护,坚决赞成。

她的笑是那样甜,那样可爱。∣她的笑是多么甜,多么可爱。

你是你,我是我,你和我不一样。∣说是说,做是做,说和做不一样。

古代汉语中表示判断的“也”字句,句末的“也”也是既可以放在名词性成分后边(如“安平君,小人也”;“亚父者,范增也”)也可以放在动词性成分后边,参看李佐丰(2004: 378-393)和张玉金(2010),后者例如:

快意而丧君,犯刑也。(《国语·晋语三》)

勍敌之人隘而不列,天赞我也。(《左传·僖公二十二年》)

三十二年,春,城小谷,为管仲也。(《左传·庄公三十二年》)

夏用戈,征不备(服)也。(《郭店楚简·唐虞之道》)

升为天子而不乔(骄),不流也。(同上)

桀纣之失天下也,失其民也。(《孟子·离娄上》)

下面两例中,“是”还是个指示词(主语),名词短语“寡人之过”和动词短语“逆天帝命”直接做谓语:

天帝使我长百兽,今子食我,是逆天帝命也。(《战国策·楚策一》)

吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。(《左传·僖公三十年》)

后来“是”才变成判断动词,承担判断语气,“也”随之消失,成为“寡人之过”和“逆天帝命”,做“是”的宾语。可见上述通则古今都适用,现代的“是”字句跟古代的“也”字句一脉相承。

受印欧语眼光的束缚,很多人误以为汉语跟印欧语一样,动词后边的宾语只能是名词性成分,于是就把谓语“是+动词性成分”头里的“是”字看作一个强调标记或语气副词,不把它看作一个动词。例如,傅玉(2010)这样来论证“是”是一个强调标记:

I like Syntax, and Johndoestoo.

我喜欢句法学,小王也是。

Idonot like Syntax very much.

我不是很喜欢句法学。

Idolike Syntax.

我是很喜欢句法学。

英语句子中的do可以定性为强调标记。第一句does有替代作用,但是不强调可以省略不说;第二句借助do来否定谓语动词,否定也是一种强调;第三句的do明显是强调标记。汉语的“是”跟英语的do对应,所以“是”也应该定性为强调标记。但是,这是只管“是”和do对应的情形,不管“是”和do不对应的情形,英汉之间的重要差异被掩盖了。请看:

(1)*I do not like Syntax, and John does too. (要说“John doesn’t,either”)

我不喜欢句法学,小王也是。

(2)I do not like Syntax, and John doesn’t, either.

*我不喜欢句法学,小王也不是。(要说“小王也不(喜欢)”)

(3)I like Syntax, and John, too.

*我喜欢句法学,小王也。(要说“小王也是”)

英语do做动词的时候,后头的宾语只能跟名词性成分或已经名词化的“V-ing形式”,如do something,do my work,do a movie,do me a favor,do 80 miles in an hour,do the shopping,do some reading,do a lot of running,do my washing and ironing等,如果后头跟了动词性成分,do就是强调标记,不再是动词。这样的区分在英语中是合理的,但是对汉语来说不合理,汉语动词后头的宾语可以是名词性成分也可以是动词性成分。如果把汉语的“是”统一定性为判断动词,强调判断的时候出现,不强调的时候不出现,后边跟名词性成分和动词性成分都可以,那么不仅那些跟英语对应的汉语句子解释得通,上面跟英语对立的汉语句子也能得到合理的解释:(1)中汉语句成立和(2)中汉语句不成立,这都是因为“是”是判断动词,它以动词性成分“不喜欢句法学”作为自己的宾语,在(1)中宾语可以承前省略,在(2)中省略造成语义矛盾。(3)中汉语句不成立也是因为“是”是判断动词,不像英语do是强调标记容易省略,有了副词“也”就不能省略。

把“是”定性为强调标记还有一个原因也是受印欧语眼光的束缚,误以为汉语跟印欧语一样主语和谓语之间有紧密的语义联系。就判断句而言,英语也是这样,系词be主要是表示主谓之间的等同或归属。汉语中主谓之间的语义联系可以十分松散(Chao 1968/1979: 45),如“你(的鞋)也破了”,“你(的小松树)要死了找我”,“这场火幸亏消防队来得早”等。就判断句而言,“是”虽然也常表示等同(如“《狂人日记》的作者是鲁迅”)和归属(如“鲸鱼是哺乳动物”),但是不表示等同和归属的情形是大量的,在本地人的语感中它们都是正常的句子:

人家是丰年。∣小王是黄头发。∣他是个日本女人。∣他是两个男孩儿。∣七月的北京是最热的天气。∣他还是一身农民的打扮。∣这裤子是晴雯的针线。∣我们家吃鱼是四川风味。∣昨天是马连良的诸葛亮。∣中国最近的雪灾是2007年。∣怎么对总是你,错总是我?∣成是萧何,败也是萧何。∣欧洲战火是希特勒,亚洲战火是裕仁天皇。∣我们两个村子,一个是河东,一个是河西。∣我们两个,一个是炸酱面,一个是肉丝面。∣狐狸是一个洞,野兔是三个洞。

既然如此,“我是不喜欢句法学”这类句子的“是”定性为动词(虽然不表示等同和归属)就很容易理解了。

用朱德熙(1985: 31, 33, 52)提出的“结构的平行性原则”更可以判定“是”是判断动词而不是表示强调语气的副词。“他是买房子”跟“他是买房人”和“他想买房子”具有结构上的平行性,而跟“他也许买房子”或“他反正买房子”(“也许”和“反正”是语气副词)没有多少相似之处。

A(肯定): 他是买房人

他想买房子

他是买房子

B(否定): 他不是买房人

他不想买房子

他不是买房子

C(问句): 他是不是买房人

他想不想买房子

他是不是买房子

D(问句): 他是买房人不是

他想买房子不想

他是买房子不是

E(回答问题): 是—不是

想—不想

是—不是

“他也许买房子”没有“他不也许买房子”、“他也许不也许买房子”、“他也许买房子不也许”这些说法。回答问题的时候虽然能单说“也许”,但是不能说“不也许”,并不破坏平行的大格局。所以把“他是买房子”中的“是”看成判断动词是合理的。有人说,可以用重读不重读来区分判断动词和语气副词,可以重读的是语气副词,“他是买房子”中的“是”可以重读。这也是行不通的,事实上“他是买房人”中的“是”必要的时候也可以重读,“他是买房子”中的“是”一般不重读(吕叔湘1979: 80)。朱先生认为,本地人的语感就来自结构的平行性,或者说,结构的平行性是决定本地人语感的重要因素,因此,在确定一个词的语法性质的时候要遵循这条原则。

在明确“是”是判断动词、其宾语可以是动词性词语后,我们可以发现,汉语句子的谓语(通常为动词性词语)都在前头隐含一个“是”,是“是”的指称性宾语,如“我(是)吃过饭了”,“我(是)忙着呢”,“我(是)不喜欢句法学”等,只是在不需要强调的时候“是”不出现罢了,这就明白无误地表明汉语的谓语具有指称性。也正因为谓语前经常加“是”来加强判断而又是可加可不加,所以汉语史上才有大量“连词/副词+是”发生词汇化的现象,如“但是,可是,若是,总是,还是,越是,不管是,或者是,好像是,尤其是”等等。(参看董秀芳2004)

汉语句子的谓语具有指称性,这个结论还可以从赵元任(Chao 1968/1979: 50-51)的“零句说”推导得出。按照“零句说”,汉语的整句由两个零句组成,例如“饭呐都吃完了”是由没有谓语的名词性零句“饭呐?”和没有主语的动词性零句“都吃完了”加合而成,而零句都可以充当整句的主语,“都吃完了(的话)就不浪费了”就是由动词性零句“都吃完了”充当整句的主语,而主语作为话题当然是指称性的,所以做谓语的“都吃完了”也具有指称性。我们由此得出一个令人惊异然而明明白白的结论,汉语的整句“饭呐都吃完了”是由隐形的“是”联系的两个指称性短语加合而成的。过去受印欧语眼光的束缚,总以为句子只能由“指称语+述谓语”组合而成,想不到还可以由“指称语+指称语”组合而成,前一个指称语是话题,后一个指称语是对话题的说明,指称性谓语就是用指称事物的方式来对前面的话题加以说明。

4.汤加语的谓语有指称性

句子的谓语是一个指称语,用指称事物的方式来对前面的话题加以说明,这并不是一件十分奇怪的事情。世界的语言像生物那样多种多样,确实有一些语言其谓语是由指称语充当的,汤加语(中太平洋的一种波利尼西亚语)就是其中之一,参看Broschart(1997)和沈家煊(2012c)。

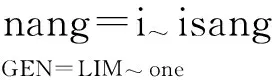

前面第2节提到汤加语在“词型”上没有名动区别,在“词例”上有名动区别。词型上没有名动区别,这是指汤加语中大多数的词在词库中看不出来是指称性还是述谓性,加上冠词就都能做指称语,加上时体标记*标注汤加语的缩写符号:ABS=通格,ALL=向格,ART=冠词,CL=量词,DEF=定指,FUT=将来时,GEN=属格,HUM=人类,PAST=过去时,PL=复数,PRES=现在时,PRST=存现助词,SPEC=专指。就都能做述谓语。例如:

“那人”

“那去”

“(那人)笑了。”

“要下雨。”

说汤加语在词例上有名动区别,这种区别是有限的,也呈“名动包含”格局:述谓语都是指称语,而指称语不都是述谓语。正因为述谓语具有指称性,所以指称语可以充当句子的谓语。看下面的例子:

“肖纳朝城里去了。”

“肖纳现正朝城里去呢。”

再回过头来重新看(6)。那个句子也可以定性为是由指称语“肖纳的朝城里去”前加过去时标记组成,因为()a虽然标为通格,但是可以分析为领属格标记a的变体。再看下面一句:

“教堂曾有那些个教师。”

这就是说,汤加语中的述谓性短语其实都可以分析为指称性短语,有领属格标记a及其变体为证。正因为汤加语的谓语具有指称性,这种语言中一般认为是指称性的词语都可以加时体标记做谓语也就不难理解了。例如:

“这只鹦鹉又圆又大的蓝脑袋。”

“(那天)肖纳的麦克白斯。”(肖纳演麦克白斯,同“马连良的诸葛亮”)

从汉语的对译句就可以看出,这两句跟汉语名词短语做谓语的句子一致,差别只在汤加语要加时体标记而已。

5.他加禄语的谓语有指称性

Kaufman(2009)从历史语言学、语言类型学、生成语言学3个方面论证,在菲律宾的他加禄语(属南岛语)中,所谓的动词性谓语其实都是名词性成分,别的语言中的主谓结构在这种语言中都是由一个隐形系词联系两个名词短语的结构。本文介绍如下,并拿汉语加以比照。

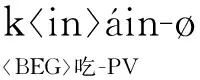

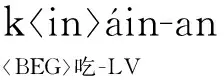

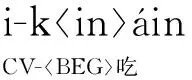

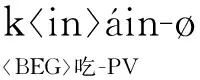

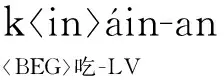

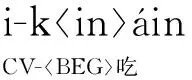

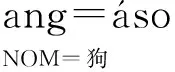

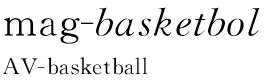

他加禄语有所谓的加在动词上的语态词缀,共有4种:施事语态AV,受事语态PV,处所语态LV,替事语态CV。不同的语态选择不同的主目(argument)充当小句的主语(格标记是ang)*标注他加禄语的缩写符号:BEG=起始体,EMPH=强调标记,GEN=属格,LIM=限量标记,LNK=联系词,NOM=主格,OBL=旁格,for-OBL=替格,s=单数。。例如,下面4个句子都表达“猫(施事)在盘子上(处所)替狗(替事)吃了耗子(受事)”的意思,但是动词k-in(吃)所带的语态词缀不同,选择的主语也不同:

跟这个语态系统有关的是,在构成疑问句、话题化、关系小句化的时候,名词性成分的“提取”(extraction)受一定的限制,只有充当主语的名词短语可以提取。这条限制在保留这个语态系统的南岛语中普遍存在,引起广泛的关注。看下面的例子:

“Who bought the cloth??/谁买了那块布?”

“What did the woman buy?/那女人买了什么?”

在(12)中,a句施事语态缀选择施事做主语,它可以提取出来做句首的疑问词,而像b句那样的受事语态要提取施事就不合语法。同样,在(13)中,a句受事语态缀选择受事做主语,它可以提取出来做句首的疑问词,而像b句那样的施事语态要提取受事就不合语法。话题化和关系小句化的提取也受同一限制,不再举例。这一限制也适用于(11)各句。

Kaufman(2009)指出,要解释这一现象,只需要采纳“生成语法”早先提出的一个普遍适用的限制条件,即禁止从名词短语(或限定词短语)内提取名词性成分,而无需采用其他更加复杂的解释。这一简单解释的前提就是回到他加禄语的传统分析法,所谓的主谓结构都是系词(隐形)结构,所谓的动词性谓语其实都是名词性成分。按这种分析法,下面4句是(11)中4句的减缩,主干结构不变,英语翻译更接近于他加禄语本来表达的意思:

“The cat was the eater of a rat.”

“The rat was the eaten one of the cat.”

“The plate was the cat’s eating place of the rat.”

“The dog was the cat’s ‘eating benefactor’ of the rat.”

Kaufman强调,这样的句子在他加禄语中是基础句式,不是派生而成的,所谓的动词语态缀其实是名词的词缀,而且这种定性更符合这些词缀的历史来源。跟英语比照,AV缀相当于英语的施事缀-er,PV缀相当于英语的受事缀-ee,只是英语名词没有相当于LV的处所缀和相当于CV的替事缀。英语动词amputate(截肢)带有两个主目,一个是指施事的主语,一个是指截下肢体的直接宾语,但没有一个主目指被截肢的人,因此没有“The doctor amputated John”的说法,然而,这并不妨碍英语构成amputee(被截肢者)一词。只要在概念上“截肢”这个动作涉及一个被截肢的人,就可以这么构词,尽管“被截肢者”不是amputate的句法主目。这正是他加禄语等南岛语中所谓的语态词缀的实质。

不难发现,(14)中4个英语译句一句比一句不自然,不如我们翻译成自然的汉语“话题—说明”句:

(15) a. 猫,吃耗子的AV。

b. 耗子,猫吃的PV。

c. 盘子,猫在那儿吃耗子的LV。

d. 狗,猫替它吃耗子的CV。

这4个汉语句都是以“的”煞尾的名词性短语充当谓语的句子,系词隐而不显,因此都是用一个指称性谓语对话题加以说明。有意思的是,汉语的“的”相当于他加禄语的属格标记nang,而“的”又作为名词性短语的标记(朱德熙1961)则涵盖了他加禄语AV、PV、LV、CV 4种名词词缀(分别表示施事、受事、处所、替事)。回到前面(12)、(13)那两个疑问句,英语和汉语的翻译并不完全符合他加禄语的本义,准确的汉语对译应该是“谁买的那块布?”和“那女人买的什么?”两个名词性短语,“的”字对应于属格标记nang。

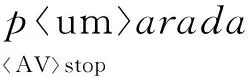

Kaufman还指出,他加禄语做谓语的动词短语其实都是名词短语的原因是,这种语言的词根都是名词性的,包括那些表示典型动作的词根。例如:

“two takes (photos) of only one bird”

“Where is your walk tonight?”

(16)表动作的词根kuha“照(相)”受数量词的修饰,数量词有属格标记nang,好比汉语说“一鸭的两吃”,他加禄语是用 “一鸟的两照”来表达“一只鸟照了两次”的意思。(17)表动作的词根lkad“走”带有通常名词带的数—格标记,句子好比汉语说“你今晚哪儿的一走?”。他加禄语这种表动作的词根如果不加语态标记就不能做谓语,这表明这种词根的名词性不是由其所在的句法位置带来的,而是内在的。这一点还可以从掺杂西班牙语借词的他加禄语句和掺杂他加禄语词的洋泾浜英语中看出来:

“eat ice cream”

“play basketball”

“to work”

“to park”

(18)是他加禄语借用英语的名词ice-cream“冰激凌”和basketball“篮球”(没有对应的动词)加上语态标记做谓语,(19)是借用西班牙语的名词trabaho“工作”和parada“停靠”(有对应的动词)加语态标记做谓语。我们发现汉语中有类似的情形。例如:

(20)你iphone了吗?

你3G了吗?

我也blog了。

(21)你parking好了吗?

你今天swimming了吗?

借用英语的名词iphone、3G、blog加时体标记“了”做谓语,这与其说是名词临时用做动词的修辞用法,不如说是汉语中用做谓语的动词本来就具有名词性,因为这样说的人多半不知道这些英语借词是名词还是动词。(21)两句在明知英语有动词park和swim的情形下却还用它们的名词形式,这就更说明问题。

(22)a. Let’s makepasok(‘enter’)nato our class!(我们进教室吧!)

b. Waitlang! I’m makingkain(‘eat’)pa!(等一等,我正在吃呢!)

c. Come onna, we can’t makehintay(‘wait’) anymore!(快点,我们不能再等!)

这是掺杂他加禄语借词的洋泾浜英语,情形正好跟上面相反:因为他加禄语表示“进”、“吃”、“等”等动作的词根pasok、kain、hintay有名词性,所以插入英语句子的时候要前加一个动词“make”。我们发现在掺杂汉语借词的洋泾浜英语中有类似的情况,特别是遇到一些不好翻译的汉语动词(其实是动名词)的时候:

(23)We can’t makezheteng(折腾) anymore!(我们不能再折腾了!)

Let’s do somezouxue(走穴), too! (我们也去走走穴吧!)

He is doinghuyou(忽悠) again! (他又在忽悠了!)

经常是先这么权宜一说,接着尽量对“折腾”、“走穴”、“忽悠”这些词做些解释。如果不假设这些词有名词性,就很难说明为何还要前加“make”或“do”。

6.反观英语谓语的指称性

通过跟英语的比较,发现汉语、汤加语、他加禄语的谓语都具有指称性,现在可以回过头来反观英语,这会使我们对英语的谓语有更深刻的认识。(参看王伟、沈家煊 2011)

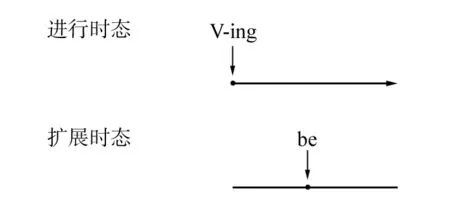

1)“V-ing形式”是“准指称语”

看下面3句中的“killing”:

a. His job is killing people mercilessly.

他的工作是乱杀无辜。

b. Killing people mercilessly is unimaginable.

乱杀无辜不可想象。

c. He is killing people mercilessly.

他(是/在/是在)乱杀无辜呢。

在a和b两句中,“killing people mercilessly”分别做宾语(表语)和主语,表现出指称性,是指称语;而在c句中,同样的形式是谓语的一部分,一般认为只有述谓性没有指称性。但是从汉语来反观英语,也可以认为c句中的“killing”是一种“准指称语”,而且这跟Jespersen (1924: 277-281)认为“be V-ing”是表示“扩展时态”(expanded tense)而不是“进行时态”(progressive tense)的观点是一致的。定性为“进行时态”,注意点在“V-ing”上,在动作的进行或延续上;定性为“扩展时态”,注意点在时间标志“be”上,“V-ing”只是环绕“be”扩展的时间框架。图示如下:

例如,“he is hunting”的意思是“he is in (the middle of) the action of hunting”(他正在打猎的动作之中),由“hunting”一词所表示的动作扩展到“is(was)”所表示的时刻之前和之后。“扩展时态”的着眼点不在一个动作的进行或延续,而在动作的时间相对另一动作来说比较短。例如,“Methuselah lived to be more than nine hundred years old”(美修萨拉活了九百多岁)——这里的“lived”是“非扩展时态”, 表示存活延续很长一段时间;“He was raising his hand to strike her, when he stopped short”(他举起手来正要打她,突然又停住了)——这里的“was raising”就是“扩展时态”,表示举手要打的动作时间很短。

定性为扩展时态有助于我们理解现代英语“be V-ing”形式所表达的确切意义。例如,这个形式常常表示某种短暂状态,跟表示长久状态的非扩展时态相对立。试比较:

He is staying at the Savoy Hotel. (他暂住沙乌埃饭店。)

He lives in London. (他常住伦敦。)

What are you doing for a living? —I am writing for the papers. (你目前何以为生?我暂时为报纸写写稿。)

What do you do for a living? —I write for the papers. (你以什么为生?我为报纸写稿。)

再比如,习惯性行为一般必须用非扩展时态来表达:

A great awe seemed to have fallen upon her, and shewasbehavingas shebehavedin church. (她似乎突然陷入一种深深的敬畏之中,举止就像平时在教堂里一样。)

Thanks, Idon’tsmoke. (谢谢,我不吸烟。)

比较I am not smoking (我现在不吸烟)。但是,习惯性行为如果被看作另一行为的时间框架,就需要用扩展时态:

I realize my own stupidity when Iamplayingchess with him. (我一跟他下棋就意识到我的愚笨。)

Every morning when hewashavinghis breakfast his wife asked him for money. (每天早上他一吃早饭,他妻子就问他要钱。)

定性为扩展时态还有助于解释以下一系列事实:1)从英语史看,“be V-ing”结构主要是由“on介词结构”的介词on脱落词首元音造成的:is on huntinge→is a- hunting→is hunting(演变过程同burst out on weeping→...a- weeping→...weeping,set the clock on going→...a- going→...going)。这种结构变得使用频繁的时候正是词首元音脱落现象(如on bc→a- back→back)十分常见的时候。2)表示被动意义的“the house was building”原来是“the house was on building”(房子在修建中),现在还常用的同类说法有“while the tea was brewing”(茶煮着的时候),“my MS is now copying”(我的手稿在抄写中)等。3)表示心理状态或感情的动词一般不能用扩展时态,因此不能说“he is on (engaged in, occupied in) liking fish”(他正在/忙于/沉溺于喜欢鱼),除非是谈及一个短暂的状态,如“I am feeling cold”(我现在觉得冷)。4)拍卖师在举槌的时候说“Going, going, gone”(有了,有了,成交!),“going”表示瞬息状态,这就不难理解为什么“be coming”和“be going”能表示即将时:

Iamgoingto Birmingham next week. (我下周去伯明翰。)

Christmasiscoming, the geese are getting fat. (圣诞节快到了,鹅也在肥起来。)

叶斯帕森认为表示时间框架的“on V-ing”本质上是个名词结构,他称之为“带介词on的动性名词结构”。拿汉语来比照这个说法很好理解,汉语“他在打猎(之中)”就是“he is in (the middle of) hunting”这个意思的自然表达,系词隐而不显,它跟“他在山上”结构相同,“山上”和“打猎”都是名词性的。总之,将英语谓语部分的“V-ing”视为“准指称语”并不过分。

2) “V-ed形式”是“潜在指称语”

看下面3句中的“killed”:

a. He killed a man.

他杀了一个人。

b. He did kill a man.

他是杀了一个人。

c. He has killed a man.

他有杀过一个人。

从汉语反观英语,英语谓语部分的“V-ed”具有潜在的指称性。在a中这种潜在指称性一点也看不出来,在b句中指称性半隐半现,“kill a man”等于“something”,“He did kill a man”就是“He did something”,汉语“杀了一个人”就是隐形“是”的指称性宾语。c句中的“killed a man”就可以看作“has”的指称性宾语了,正如汉语“杀了一个人”是动词“有”的指称性宾语,“有”是动词而不是什么完成体标记,这已经有很充分的论证。

将“V-ed”定性为潜在指称语,这跟Jespersen(1924: 269-271)认为“have V-ed”不是表示“体”(aspect)而是表示“时”(tense)的观点是一致的。他在讨论“体”的时候(同上: 286-289),认为英语的“完成体”(perfective)是“完成时”(perfect),而“完成时”其实属于“现在时”, 是一种“稳状现在时”(permansive present),即把过去事件产生的结果表示为现在的稳性状态。这样定性得到以下事实的支持:1)“have V-ed”可以与副词now连用,如“Now I have eaten enough”,而表示过去时间的词语不能与now连用,“I have eaten enough yesterday”不合语法。它表达的意思也跟过去时有很大差别。例如“He has become mad”的意思是他现在疯了,而“He became mad”与现在状态毫不相干。2)古雅利安语(Old Aryan)的完成体原先是一种强调性的“稳状现在时”,表示的是状态:odi(我恨),memini(我记得),hestēka(我站着),kektēmai(我拥有), kekeutha(我藏在心里),heimai(我穿着),oida(我眼前有)。盎格鲁—爱尔兰语有一种完成体的表达方式是“He is after drinking”,即用“他在喝后状态”表达“他已经喝了”的意思。这是因为“现在状态”和“过去事件的结果”之间有推导关系,例如“He who possesses has acquired”(一经获得,即成拥有),“He who wears a garment has put it on”(一经穿上,即成穿着)。3)主句用“have V-ed”的从句用现在时,比较:

He has given orders that all spies are to be shot at once. (他已下令间谍一律立即枪毙。)

He gave orders that all spies were to be shot at once.(他曾下令间谍一律立即枪毙。)

叶斯帕森说,把“have V-ed”看作“完成体”,着眼点在完成,在“V-ed”上(-ed是过去分词后缀),在动作完成还是没有完成上;而把“have V-ed”看作“完成时”,着眼点在时间,在“have”上(-ed是过去时后缀),在过去发生的事情跟现在的联系上。这就是说,在叶氏看来,“have V-ed”中的“ V-ed”可以看作动词“have”(现在时)的指称性宾语,把he在过去做的一件事“killed a man”看作he现在稳定持有的一种结果状态,就成了“He has killed a man”。换言之,英语过去时的“V-ed”和过去分词的“V-ed”同形并不是偶然的,而是有理据的,就是谓语“killed a man”具有潜在指称性。

7.名词分化的程度

Heine & Kuteva(2002)通过大量语言(尤其是非洲语言)的调查,假设人类语言的词类最初就是一个名词大类,然后分化出动词类、形容词类、副词类等,而分化的程度各种语言是不一样的。Vogel(2000)指出,如果一种语言已经出现一套固化的形式给某一部分名词标记[+述谓]特征,那么动词就分化出来成为一个跟名词对立的类,形成“名动分立”的格局。以拉丁语为代表的印欧语就属于这样的语言,因为动词已有一套强制使用的“时—体—态”变形格式(paradigm)。

因为英语名动分立,英语语法一般不把谓语中的“V-ing”和“V-ed”视为指称性成分,上面说的“准指称性”或“潜在指称性”应该看作名动分立前动词原形指称性的残留。这可以从不定式“to VP”中V(原形动词)保留的指称性看出。Huddleston & Pullum(2002: 1184)指出,“to VP”的to来源于同形介词to,这在当代英语中仍有反映。从分布限制上看,不定式“to VP”跟介词短语“to NP”一样不能充当介词宾语:

*We are thinking oftoLondon.(我们想着去伦敦。)

*We are thinking oftotravelbybus.(我们想着坐巴士去旅行。)

其次,在某些成对的反义动词中,不定式的to和介词from和against相对应:

I persuaded hertobuy it.

I dissuaded herfrombuying it.

I warned hertostay indoors.

I warned heragainststaying indoors.

但是英语名词和动词毕竟已经分立,尽管当代“I agreed to it”和“I agreed to go”都合乎语法,但是it和go不能并列(*I agreed to it and go),不定式的to和介词against也不能并列(*I don’t want you warning her to or against),所以不定式的to还是应该定性为“动词的附加标记”,跟介词区分开来。

汉语、汤加语、他加禄语的动词都还没有形成一套标记[+述谓]特征的强制性变形格式。汉语已经有出现在动词后的“了、着、过”,但是它们还没有成为词形的一部分,而且不是强制性的,经常是加不加两可,如“带回来(了)两张票”,“一边吃(着)饭一边看电视”,“他曾经开(过)飞机出海”(吕叔湘1979: 92)。汤加语倒有强制使用的时体标记,但是名词和动词都可以加这种标记。他加禄语所谓的动词语态标记其实还可以分析为名词的词缀。所以这几种语言的动词还没有从名词中分化出来,谓语具有指称性,名词可以直接做谓语。

Broschart, J. 1997. Why Tongan does it differently: Categorial distinctions in a language without nouns and verbs[J].LinguisticTypology(1).

Chao, Y. R. 1968.AGrammarofSpokenChinese[M]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 吕叔湘节译. 1979. 汉语口语语法[M]. 北京: 商务印书馆.

Clark, E. V. & H. H. Clark. 1979. When nouns surface as verbs[J].Language55(4).

Heine, B. & T. Kuteva. 2002. On the evolution of grammatical forms[A]. A. Wray (ed.)TheTransitiontoLanguage[C]. Oxford: Oxford University Press.

Huddleston, R. & G. K. Pullum. 2002.TheCambridgeGrammaroftheEnglishLanguage[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Jespersen, O. 1924.ThePhilosophyofGrammar[M]. London: George Allen & Unwin Ltd.

Kaufman, D. 2009. Austronesian nominalism and its consequences: A Tagalog case study[J].TheoreticalLinguistics35(1).

Quirk, R.etal. 1985.AComprehensiveGrammaroftheEnglishLanguage[M]. New York: Longman.

Sapir, E. 1921.Language[M]. New York: Harcourt, Brace & World.

Vogel, P. M. 2000. Grammaticalisation and part-of-speech systems[A]. P. M. Vogel & B. Comrie (ed.).ApproachestotheTypologyofWordClasses[C]. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

陈满华. 2008. 体词谓语句研究[M]. 北京: 中国文联出版社.

董秀芳. 2004.“是”的进一步语法化:由虚词到词内成分[J]. 当代语言学(1).

傅 玉. 2010. 最简句法框架下的谓词省略研究[J]. 外国语(4).

郭绍虞. 1979. 汉语语法修辞新探[M]. 北京: 商务印书馆.

李佐丰. 2004. 古代汉语语法学[M]. 北京: 商务印书馆.

林同济. 1980. 从汉语词序看长句翻译[J]. 现代英语研究(1).

刘丹青. 2010. 汉语是一种动词型语言[J]. 世界汉语教学(1).

吕叔湘. 1979. 汉语语法分析问题[M]. 北京: 商务印书馆.

沈家煊. 2007. 汉语里的名词和动词[J]. 汉藏语学报(1).

沈家煊. 2009. 我看汉语的词类[J]. 语言科学(1).

沈家煊. 2010. 只是接着向前跨了半步——再谈汉语的名词和动词[J]. 语言学论丛(40).

沈家煊. 2012a.“名动词”的反思:问题和对策[J]. 世界汉语教学(1).

沈家煊. 2012b. 怎样对比才有说服力——以英汉名动对比为例[J]. 现代外语(1).

沈家煊. 2012c. 名词和动词:汉语、汤加语、拉丁语[J]. 现代中国语研究(日)(14).

王 伟, 沈家煊. 2011. 汉语为什么没有真正的谓语——名动的“指称/述谓”不对称[R]. “第三届两岸三地现代汉语句法语义小型研讨会”论文.

张伯江. 2012. 双音化的名词性效应[J]. 中国语文(4).

张玉金. 2010. 出土战国文献中的语气词“也”[A]. 张显成编. 简帛语言文字研究(第五辑)[C]. 成都: 巴蜀书社.

朱德熙. 1961. 说“的”[J]. 中国语文(12).

朱德熙. 1982. 语法讲义[M]. 北京: 商务印书馆.

朱德熙. 1985. 语法答问[M]. 北京: 商务印书馆.

H043

A

2095-5723(2013)01-0001-13

(责任编辑 任凤梅)

2013-01-27

通讯地址: 100732 北京市 中国社会科学院语言研究所