范畴三论:经典范畴、原型范畴、图式范畴

——论认知语言学对后现代哲学的贡献

2013-11-04四川外语学院

四川外语学院 王 寅

范畴三论:经典范畴、原型范畴、图式范畴

——论认知语言学对后现代哲学的贡献

四川外语学院 王 寅

Rosch等学者于20世纪70年代将维氏后期的“家族相似性”更名为“原型范畴论”,且以一系列心理学实验为基础更加深入地批判了“经典范畴论”和索绪尔的结构主义理论。Langacker和Taylor在认知语法理论中提出并完善了“图式范畴论”,这是对原型范畴论的一大发展。本文旨在论述这一发展的具体情况,并从5个方面简析其应用性。笔者认为,“图式范畴论”适用于语言研究的各个层面,具有很强的解释力,同时,在后现代哲学视野下出现的认知语言学,也对后现代哲学做出了一定的贡献。

经典范畴论;原型范畴论;图式范畴论;认知语言学;后现代哲学

1.序言:维氏对亚氏的挑战

古希腊哲学家亚里士多德基于二值逻辑所创立的“经典范畴论”流传了两千三百多年,成为形而上学的根基,一直在学界处于主导地位。一批批哲人将其奉若神明,一代代学者视其理所当然,从未在理论上加以质疑。该理论的核心原则为:1)范畴就像容器一样,一个事物要么在其内,要么在其外,别无他者,具有二分性;2)边界具有明晰性,一个事物要么属于A范畴,要么属于B范畴,可由一组充分必要条件加以保证,不可混淆;3)范畴内各成员地位都相等,一个范畴中的所有成员都具有同等重要性,不分彼此,平起平坐。

维特根斯坦独具慧眼,于1953年提出了“家族相似论”(family resemblance),毫不留情地挑战了传统观点,首次拨动了人们久已麻木的神经,逐步改变了流传多年的老看法。他以game和family为例论述了范畴的多元性和模糊性,动摇了经典范畴论的根基,从而引领着后现代哲学思潮的发展。这方面国内外很多学者都有详细论述,本文不再赘言。

2.更名:Rosch的原型范畴论

自此以后,学者们相继对经典范畴论提出了尖锐的批判,有些还明确提出了自己的见解和观点,特别是以美国著名心理学家Rosch为代表的一批学者。他们于20世纪70年代根据维氏的“家族相似性”正式提出了“原型范畴论”,并通过4类心理学实验进一步丰富了该理论的内容,证明了范畴划分与人类突显感知之间的密切关系。以此为基础,他们严厉批判了索绪尔的以下观点:1)语言具有先验性,根本不存在一个先有的、独立于语言符号的意义;2)仅关注语言系统本身而否认人的作用,实施“关门打语言”之策略;3)过分强调范畴划分的任意性,据此得出了语符的第一特征为任意性;4)人们在划分范畴和确定词语意义时不考虑世界特征和人的认知行为。

本文根据Taylor(1989/1995/2003: 10-12)和Ungerer & Schmid(1996: 6-8)的论述,对Rosch的4类实验简述如下:

1)指认颜色实验:先让24个3岁的孩子看一种焦点色,然后让他们看其他7种同色但亮度不同的非焦点色,最后再让他们挑出各自最喜欢的颜色(可多选)。实验结果显示,孩子们的注意力更多地聚焦于焦点色(24个孩子中有22人选黄色、21人选橙色、11人选绿色)。选11个讲不同语言的孩子实验时,他们都挑选了“红”焦点色,这说明小孩子在识别焦点色时具有稳定性。

2)匹配颜色实验:给4岁的孩子同时看焦点色和非焦点色两种样条,顺序任意。结果显示,他们在对焦点色的匹配上比非焦点色更准确。这也支持了上一实验:小孩子对焦点色的感知更突显,对其反应具有一致性。将一个焦点色和一个非焦点色给11个受试看时,他们可很快地给焦点色命名,且名称较短。可见,焦点色比起非焦点色来在感知上更加突显。另外,焦点色之间也存在顺序,按照命名时间的短、长来排,顺序是:黑、黄、白、紫、蓝、红、桃红、褐、绿、橙,这与Berlin & Kay的序列不同(参见王寅 2007: 106)。左边的颜色词常可加-en形成动词,右边的颜色词常加-ness形成抽象名词,而且左边的词使用频率较高(Taylor 1989/1995/2003: 12)。

3)习得焦点色的快速性实验:实验发现,人们在短期记忆中可快速记住焦点色,且具有较高的准确性。若按任意顺序给美国人和达尼人儿童(年龄不受严格限制)看8个焦点色和8个非焦点色,各看5秒钟,隔30秒后让他们在颜色样条中识别出刚看过的颜色,他们通常能够更准确地识别出焦点色。实验还发现,掌握较多颜色词的讲英语的人比只有两个颜色词的达尼人要更准确。达尼人记忆焦点色时比非焦点色要好得多,这与讲英语的人没有什么区别。通过这一实验可以看出,颜色识别与语言对颜色的编码没有什么直接关系,虽然达尼人没有独立的词项表示这些焦点色,但这并不影响他们对这些焦点色的识别。

4)习得焦点色的优先性实验:这是关于长期记忆的实验。实验表明,受试儿童习得焦点色词语的速度比习得非焦点色词语的速度更快。英语国家的3岁儿童虽然还没有完全掌握语言系统,但更注意到焦点色,3~4岁的儿童能更好地匹配焦点色,达尼人幼儿也能很快学得焦点色词语。这说明全人类的孩子都具有感知突显性,它决定着原型范畴的建立。

Rosch基于这些实验逐步建立了以典型样本为认知参照点的原型范畴论,这是对维氏家族相似性原理的一次应用和发展,也是对基于二值逻辑的经典范畴理论的一次革命。

3.分歧:对prototype的两种理解

Rosch所论述的“原型范畴”主要是指具有“家族相似性”的范畴,即一个范畴同时包含“原型(或典型)”和“非原型(即非典型)”成员。人们在建立或理解一个范畴时,常以“原型”(prototype)为基准或“认知参照点”来识别其他成员,它具有关键性作用。但是,不同的学者对“原型”这一术语却有着不同的理解,主要有二:

1)指范畴内具体的、典型的、样本性的代表,具有无标记性,本文将其称为“prototype 1”。当人们掌握了这种样本之后,就可以此为认知参照物,根据家族相似性类推到其他类似的成员。范畴内众多成员会以等级性方式分布于同一范畴之中,这就是Lakoff(1987)所说的“辐射性范畴”(radial category),即以一个原型样本为中心呈辐射状向四周分布开来。也就是说,一个范畴是围绕原型样本这一认知参照物建立起来的。它是一个具有辐射性的集合,很难用一组充分必要条件加以定义,其边界也无明确限制。这种与“经典范畴论”背道而驰的观点认为,当人们提及某一范畴时,首先可能想到的就是其原型样本。Rosch(1973,1975)就持这种观点。

2)不指某一具体的样本,而指基于范畴各成员抽象出的概括性图式表征(schematic representation),本文将其称为“prototype 2”。Ungerer & Schmid(1996: 39)将这样的抽象性原型视为“心智表征”,可以作为认知参照点。他们认为这才是真正从认知角度做出的解释。Lakoff(1987)提出的“理想化认知模型”(idealized cognitive model,简称ICM),实际上是由若干个别“认知模型”(cognitive model,简称CM)集合而成的一个概念抽象体。所谓“认知模型”,是指人们在认识事体、理解世界过程中所形成的一种相对定型的心智结构,是组织和表征知识的常规途径,由概念及其相互之间的相对固定联系形式构成。若干个CM之和就是ICM,可用公式简单表示如下:

ICM = CM1+ CM2+ CM3+ …… CMn

从这里可以看出,ICM具有抽象性质,它是我们基于特定文化、通过感知体验和认知加工后获得的一种统一性、理想化、概括性、完形性的抽象模型,是我们认识事物、理解世界、获得意义、建构知识的基本出发点。Lakoff主张用这一术语来表示原型,他明显主张将原型范畴论中的范畴理解为抽象体。

4.发展:图式范畴论

由于学者们对“原型”有两种不同的理解,也就相应地出现了两种原型范畴论。在我们看来,基于“prototype 1”的可以叫作“原型样本范畴论”,基于“prototype 2”的可以叫作“抽象图式范畴论”,简称“图式范畴论”。 我们认为,后者是在对前者进一步思考和提炼的基础上发展而来的,更具抽象性和概括性。Taylor(1989/1995/2003: 59)明确指出,“...the prototype can be understood as a schematic representation of the conceptual core of a category.”(原型可被理解为范畴的概念核心的图式表征。)他还明确指出,一个特殊的实体性样本(a particular entity)不能叫作“原型”,它只是例示(instantiate)了原型。

Langacker(1987b: 371)明确区分了“原型”和“图式”这两个术语,采用了“prototype 1”的用法。他说:“原型是一个范畴的典型实例,其他成员基于感知与原型相似而被纳入同一范畴。……图式,与其相比,是一种抽象特征的描写,可完全与范畴所定义的所有成员兼容。”他(Langacker 2000: 93)还指出:“图式是当人们通过不很精确的描写和不很强调同一性,去除差异点,从不同结构中抽象出来的共性。”

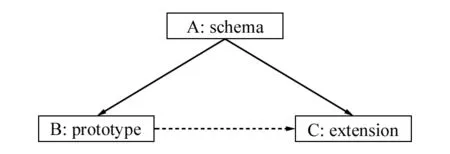

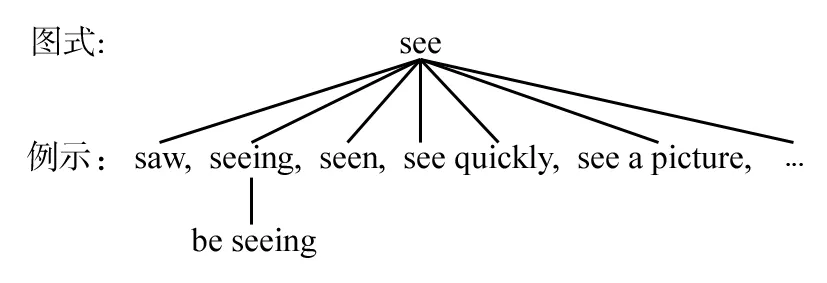

Langacker的图式范畴论可图示如下:

图1

图1中A、B、C都是同一范畴中的要素,带箭头的线条表明了它们之间的关系:B所表示的“原型样本”和C所表示的“扩展成员”都直接产生于由A所表示的“抽象图式”,因此用带箭头的实粗线表示,箭头方向表明了B和C都产生自A。B和C之间用虚线表示,说明C不仅来自于A,同时还会受到B这一原型样本的影响,但程度较小,关系较为间接。

由于原型样本B具有认知上的突显性,人们很容易识辨出它的范围属性,认知加工较为简单。图1表明,B只受到了抽象图式A的影响,而范畴中的扩展性成员C既要受到抽象图式A的影响,也要参照原型样本B,即它同时受到A和B两个因素的影响(图中用两条带箭头的线条表示),因而,对其的认知加工也就相对复杂一些。

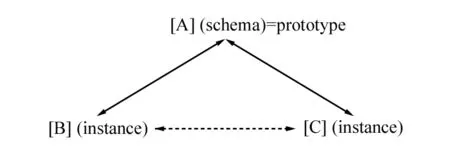

Taylor(2002: 123-185)接受了Langacker的上述基本观点,更为详细地阐述了“图式—例示”(schema-instantiation)范畴化原则,并且将其上升为一种具有普遍性的基本认知方式。他取“prototype 2”的用法,将其等同于schema,其中的成员皆为例示。

“图式—例示”这对术语,相当于学界常用的“类型—用例”(type-token),但由于“类型—用例”这对术语主要应用于类型和使用频率的统计,况且它还有点类似于词汇语义研究中的上、下义词(superordinate-hyponym,hypernym-hyponym)关系,而且还常常使人联想到结构主义语义学,因此Taylor主张用“图式—例示”取而代之,并将其上升到认知层面,冠之以“范畴化原则”,视其为一种认识方式,这与(Cognitive Linguistics)的基本原理更为切合。

特别值得称道的是,Taylor将Langacker在图1中所表现出的“单向观”修改成了“双向观”,即“图式”不仅对“例示”有决定性的参照作用,而且后者也可对前者产生影响。现将Taylor的核心思想图示如下:

图2

Langacker接受了Rosch对prototype的基本用法,将其视为“原型样本”。但他的范畴观与Taylor的基本相同,都主张采用上述第二种抽象性方法来建构范畴理论,用“schema”(图式)来取代“prototype 2”,以避免术语使用上的混乱。按照Rosch等学者的观点,prototype在表示“原型样本”时,仅是确定一个范畴的基本参照物,因此它不能直接代表范畴的边缘成员,而schema则可兼顾到“典型成员”和“非典型成员”,具有更好的代表性。可见,用“图式”取代原先的“原型样本”,不仅摆脱了具象思维的束缚,而且还更具概括性,因此也更具理论价值。

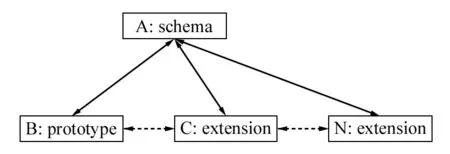

从上可见,Langacker与Taylor的范畴化理论是基本相同的,仅在术语使用和论述上有所不同。我们主张将这两位学者的论述结合起来,即保留Langacker所使用的术语,同时兼顾Taylor的“双向观”,由此便可得到下面的图形:

图3

该图保留了Langacker的图式控制观,也保留了他的“prototype 1”的用法,将其视为“原型样本”。这样,图式A对于原型样本B和扩展性成员C都具有基础性的参照作用,人们常以抽象性图式A为基础来识别具体例示。另一方面,抽象性图式A不是凭空而来的,而是从若干常见例示用法中概括出来的,这便是两条带有双向箭头的实线AB和AC的含义。可见,A与B、C之间既具有自上而下的关系,也兼有自下而上的关系。

Langacker认为,C可同时受到A和B的影响,即在识别范畴的扩展性成员C时,既要考虑到图式A的基础控制性,也要参照原型样本B,但相对于A来说B是次要的,因此B、C之间用虚线连接。此外,图3中B、C之间的关系也接受了Taylor的“双向观”,即不仅B对C有参照性,而且C对于B也有反作用。例如,今天人们所认可的电话机原型样本已与100年前的那种只能在博物馆看到的手摇式电话大相径庭了。随着时代的发展,原本从老式的B一步步演变而来的现代电话C已取代了老式的原型样本。因此,范畴理论也必须考虑到这一要素,双向箭头更具解释力。

另外,根据图3的基本原理,越是处于边缘的扩展性成员,所需要参照的因素也会越多,如一个范畴还有扩展性要素N(或更多),它既要受到抽象图式A和原型样本B的影响,还可能受到扩展性成员C的影响,以此类推。因此,越是处于范畴边缘的成员,其认知加工过程也就越复杂,识别出它们的时间也就越长。图示如下:

图4

5.应用:图式范畴论的解释力

“图式”是对一组用法例示所具有的共性进行概括与抽象的结果,它对范畴的形成具有基础参照性的功能;“例示”是图式的具体表现形式或实际用法,如通过对图式增加细节性对比信息可使其应用于实际语言表达之中。不同的例示以不同的类推方式反映着图式。一个范畴的突显例示(即原型样本B)最容易形成心智意象,常为儿童最早习得,也最早被命名,这相当于Rosch(1975, 1978)所论述的基本层次范畴。

我们认为,图3所示的图式范畴论认知方式可对语言各层面做出统一的分析,这也完全符合CL所追求的“统一解释”目标。

根据图3所示,人们掌握或理解一个音响形象、象征单位、图式性构式可有两种途径:1)自下而上——能从若干具有相似属性的例示中概括出一个图式范畴;2)自上而下——能从一个抽象图式范畴中识别出一个具体用法例示。

例如,人们掌握一个“音响形象”,既可从若干有相似属性的语音例示中抽象出一个音位图式范畴,也可从一个音位图式范畴中识别出一个语音例示(参见Taylor 2002: 43-44, 74)。掌握或理解一个原型概念(或语义)也有上述两种情形:自下而上(能从若干具有相似属性的例示中概括出一个图式性范畴)和自上而下(能从一个图式性范畴中识别出其中的例示用法)。

词法(Morphology)和句法(Syntax)也可通过图式范畴论做出分析,如人们可从多种动词过去式用法的例示中抽象出一个过去式图式、从多种所有格例示用法中概括出一个所有格图式、从多种时态变化例示中抽象出一个时态图式、从多种被动语态的例示用法中抽象出一个被动语态图式、从多种句型的实际使用中概括出图式性句型构式,不一而足。

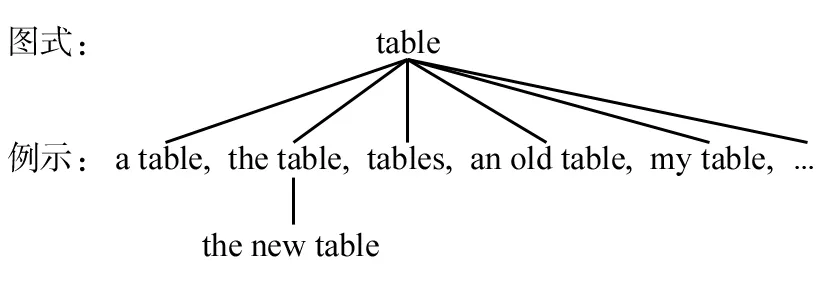

图式范畴论还可用以解释“grounding-the grounded”(场景化—场景确定)”这对概念,可参见Taylor(2002: 341-412)。所谓“场景化”,是指图式性概念或词语在言语行为情景中需要“定位”的一种具象化过程;所谓“场景确定”是指某图式性概念或词语的场景已被确定,相当于具体用法中的“例示”。例如,具有概括性意义的名词、动词等都可被视为一个图式(即一种类型),当它们用于特定表达时,须采用某种特有的变化形式(或使光杆名词成为名词短语,使光杆动词成为动词短语)。例如,名词table标示了一个类别图式,它一般不能单独出现在实际语句中,常须调变为名词短语。图示如下:

图5

从上可见,场景化“名词图式”(即光杆名词)的途径主要是通过使用诸如“限定词”、“数量词”、“确定与不定”、“特指与非特指”等手段和方法将其调变为适当的名词短语。

再来看一下动词see所标示的类别图式的场景化方式:

图6

从图6可以看出,场景化“动词图式”的途径主要是通过动词的时、体屈折变化、使用动词短语等方式。

我们知道,图式具有抽象性和概括性,属于“无界”(atelic,unbounded)概念,但在实际使用时这些无界概念须做“边界化”(boundarization)处理,使其“有界”(telic,bounded,参见刘辰诞2007)。从上面两例可以看出,光杆名词和光杆动词“table、see”都是无界概念,它们在实际使用时都应做适当的调变处理,或以短语形式出现,一句话,必须做边界化处理。

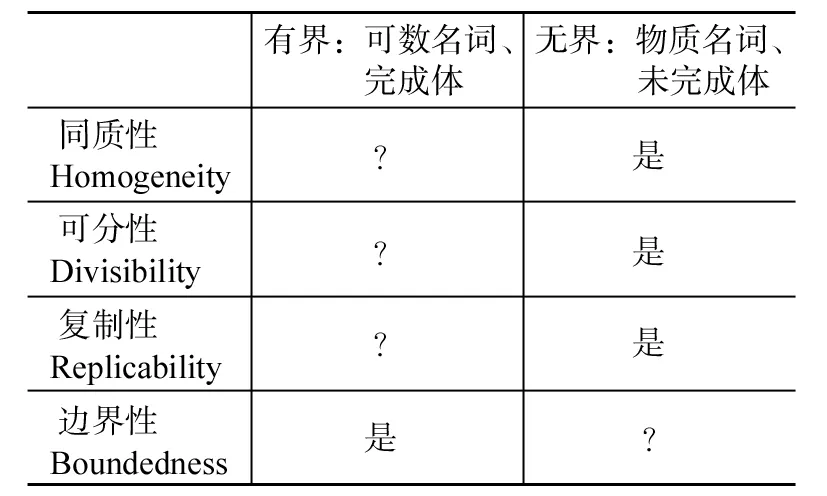

由于英语动词的时与体是紧密相连的,因而对它们的描写就与“(未)完成体”连在一起。在CL中, 完成体被分析为“有界”,因其在时间上标出动作的起点或终点;未完成体被分析为“无界”,因其没有标出动作的终点。因此,我们可将动词和名词统一在同一个理论框架下来进行分析(参见Langacker 1987a; 沈家煊 1995; 王寅 2006: 44对名词四维度的分析):

图7

可见,“未完成体”就像物质名词一样,具有内部的同质性(动作各阶段性质相同),可分解为多个具体的动作,且动作可反复进行,没有时间上的边界,可无限延伸。而“完成体”就像可数名词一样:有时间上的边界、其同质性难以描述、具有可分性和复制性。

汉语主要运用“定中构词法”,即通过在“中心概念词”前添加各类“修饰语”来构造字组或词。这种构词法具有很大的经济性,它使得汉民族的人在识得3 500个左右常用汉字后就可以流畅阅读了。

我们认为,汉民族这一基本构词思路与“图式范畴论”和“场景化理论”密切相关。例如,一个“花”字就可用来表示自然界中许许多多的此类植物,它显然具有“图式范畴”的特征,在其前加上修饰语“茉莉”就构成了一个“字组”“茉莉花”(jasmine)。也就是说,通过添加“茉莉”对“花”进行场景化处理,使得“茉莉花”成为“花”范畴中的一个具体例示,用以指称一种具体的花。再看下面一组例子:

玫瑰花 rose

茶花 camellia

樱花 oriental cherry

荷花 lotus blooms

梅花 plum blossoms

迎春花 winter jasmine

兰花 orchid

菊花 chrysanthemum

忍冬花 woodbine

凤仙花 touch-me-not

杜鹃花 azalea

牡丹花 peony

鸡冠花 cockscomb

水仙花 narcissus

桂花 osmanthus

百合花 lilly

芙蓉花 rose hibiscus

棉花 cotton

更多的例子参见王寅、李弘(1996/1999/2003)。

通过英汉“花”范畴词的对比可以看出,似乎世界上有多少种类的“花”,英语就有多少个具体的“花单词”,难怪英语词汇量要比汉语的多,而汉语中的词汇量之所以远低于英语,其主要原因就在于汉民族根据意义将“图式范畴论”巧妙地运用到了构词法当中。

通过上文的简单对比,我们还可以得出一种翻译英语新词语的方法,即可以根据汉语的“图式范畴论构词法”来处理新词。如英语中的“aids”,因一时找不到等同词,就可根据读音先将其转写为“艾滋”,然后再在其后加上一个图式范畴词“病”,以明确标明其所属的范畴类别,便于理解。这就是我们常说的“音译加注”翻译法。这类例子很多。例如:

ballet 芭蕾舞

beer 啤酒

golf 高尔夫球

jacket 夹克衫

jeep 吉普车

motor 摩托车

neon 霓虹灯

shark 鲨鱼

sardine 沙丁鱼

Zsar 沙皇

汉语中有些表示大洲和国家的名称也是采用这种翻译法的结果:

Asia 亚洲

Africa 非洲

Europe 欧洲

America 美洲

Australia 澳洲

England 英国

America 美国

Thailand 泰国

France 法国

6.结语

自从维特根斯坦于1953年提出 “家族相似性”并以此挑战“经典范畴论”,至今已历时半个多世纪。Rosch等将维氏的观点更名为“原型范畴论”,引起了各路学者的高度重视,为人文学科及其他学科提供了一个全新的理论分析框架。Langacker和Taylor在认知语法理论框架中提出并完善了“图式范畴论”,笔者对其也提出了一点感想,这些都大大推动了原型范畴论的发展。我们认为,“图式范畴论”具有很强的解释力,具有普适性,可用于分析语言的各个层面。Taylor在书中花了大量的篇幅运用该理论统一分析了语言的词、词组、分句、音位、语义、象征单位、构式等,并认为这是认知语法和认知构式语法学中一个十分重要的基础观点(Taylor 2002: 326),这为CL追求用有限的认知方式来统一解释语言各层面又提供了一个极好的理论框架。

我们知道,西方近二三百年来先后出现了几大语言学流派,所有这些流派都是基于已建好的哲学理论之上的。例如:

历史比较语言学以“经验论、实证论、机械物理论”为基础;

结构主义语言学以“逻实论、分析法、行为主义”为基础;

功能主义语言学以“社会哲学、日常语言学派、用法论”为基础;

TG学派以“混合哲学(笛氏哲学+形式主义)和心智主义”为基础。

而CL的哲学基础是“第二代认知科学、体验哲学、后现代思潮”。根据Lakoff & Johnson(1999)的观点,前者不是等后者建好后才发展起来的,两者是平行生长、相互促发的,而CL进一步充实和发展了后者。我们认为,在后现代哲学视野下出现的CL也对后现代哲学做出了一定的贡献,本文所论述的“图式范畴论”便是一例。

Berlin, B. 1978. Ethnobiological classification[A]. E. Rosch & B. Lloyd (eds.).CognitionandCategorization[C]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Chomsky, N. & M. Halle. 1968.TheSoundPatternofEnglish[M]. New York: Harper and Row.

Croft, W. & D. Cruse. 2004.CognitiveLinguistics[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Dirven, R. & M. Verspoor. 1998.CognitiveExplorationofLanguageandLinguistics[M]. Amsterdam: Benjamins.

Geeraerts, D.etal. 1994.StructureofLexicalVariation:Meaning,NamingandContext[M]. Berlin: Mouton de Gruyter.

Hopper, P. J. & S. A. Thompson. 1984. The discourse basis for lexical categories in universal grammar[J].Language60.

Jackendoff, R. S. 1983.SemanticsandCognition[M]. Cambridge: The MIT Press.

Lakoff, G. 1987.Women,Fire,andDangerousThings:WhatCategoriesRevealabouttheMind[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1999.PhilosophyintheFlesh—TheEmbediedMindandItsChallengetoWesternThought[M]. New York: Basic Books.

Langacker, R, W. 1987a. Nouns and verbs[J].Language63.

Langacker, R, W. 1987b.FoundationsofCognitiveGrammar.Vol.I:TheoreticalPrerequisites[M]. Stanford: Stanford University Press.

Langacker, R. W. 2000.GrammarandConceptualization[M]. Berlin: Mouton de Gruyter.

Reed, S. K. 1972.PsychologicalProcessesinPatternRecognition[M]. New York: Academic Press.

Rice, S. 1996. Propositional prototypes[A]. M. Pütz & R. Dirven (eds.).TheConstrualofSpaceinLanguageandThought[C]. Berlin: Mouton de Gruyter.

Rosch, E. 1973. On the internal structure of perceptual and semantic categories[A]. T. E. Moore (ed.).CognitiveDevelopmentandtheAcquisitionofLanguage[C]. New York: Academic Press.

Rosch, E. 1975. Cognitive representations of semantic categories[J].JournalofExperimentalPsychology:General104.

Rosch, E. 1978. Principles of categorization[A]. E. Rosch & B. Lloyd (eds.).CognitionandCategorization[C]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Rosch, E. & C. B. Mervis. 1975. Family resemblances: Studies in the internal structure of categories[J].CognitivePsychology7.

Rosch, E.etal. 1976. Basic objects in natural categories[J].CognitivePsychology8.

Taylor, J. 1989/1995/2003.LinguisticCategorization—PrototypesinLinguisticTheory[M]. Oxford: Oxford University Press.

Taylor, J. 2002.CognitiveGrammar[M]. Oxford: Oxford University Press.

Ungerer, F. & H. J. Schmid. 1996.AnIntroductiontoCognitiveLinguistics[M]. London: Longman.

刘辰诞. 2007. “界”与有界化[J]. 外语学刊(2).

沈家煊. 1995. “有界”与“无界”[J]. 中国语文(5).

王 寅. 2003. 体验哲学:一种新的哲学理论[J]. 哲学动态(7).

王 寅. 2004. 认知语言学之我见[J]. 解放军外国语学院学报(5).

王 寅. 2006. 认知语法概论[M]. 上海:上海外语教育出版社.

王 寅. 2007. 认知语言学[M]. 上海:上海外语教育出版社.

王 寅, 李 弘. 1996/1999/2003. 英汉语言区别特征研究[M]. 北京: 新华出版社.

H04

A

2095-5723(2013)01-0020-07

(责任编辑 李关学)

2013-01-27

通讯地址: 400031 重庆市 四川外语学院外国语文研究中心