对汉语字面意义认知机制的语用实验研究

2013-11-04天津农学院

天津农学院

李 然

对汉语字面意义认知机制的语用实验研究

天津农学院

李 然

古典格莱斯理论对字面意义的分类一直是语用学界讨论的热点。本文利用两个离线实验和两个在线实验来分别检验人们语用直觉的可靠性和对汉语字面意义中最简义和扩展义的认知模式,并从心理模型角度对数据显示的认知结果加以解释。

字面意义;最简义;扩展义;认知模式

1. 字面意义的分类假说

美国哲学家格莱斯(Grice 1975)提出的“格莱斯理论”是被广泛推崇的语用学核心理论之一。其对字面意义(What is said)的分类一直在各派语用学者之间存在争议。根据格莱斯的观点,字面意义等同于最简义,即语义含义。要获取话语扩展义人们必须先处理最简义。但近年来,一部分语言学家和哲学家(如Bach 1994; Sperber & Wilson 1995; Cartson 2002; Récanati 1993等)认为格莱斯忽略了一个现象:字面意义本身不只涉及最简义,而且还有某种语用会话含义。如He went to the cliff, and jumped off [the cliff],方括号中的 the cliff 的意义,既不是单纯字面意义,也不是“会话含义”(What is implicated),而是扩展义。所以关联理论认为字面意义并不等同于最简义,字面意义可以直接是扩展义,所以人们在理解话语扩展义时不必先处理最简义。关联理论还认为:字面意义中的扩展义与会话含义一样也要依靠语境才能理解,即是一种语用研究范畴,这与格莱斯、新格莱斯理论把字面意义看作语义研究范畴相悖。到底扩展义是属于语义研究范畴还是语用探索领域至今尚有争论。目前双方的认知推理分歧集中为:在对话面意义的认知机制中听者是否会反应字面最简义,人脑对最简义和扩展义的处理顺序是怎样的。如今我们可以利用心理语言学的实验方法来探究这个问题。

Gibbs & Moise(1997)的相关实验证明听者凭直觉认为字面意义不是最简义,并直觉认为扩展义才是字面意义。Nicolle & Clark(1999)部分重复了上述实验,却得出了相悖的结果:人们既不选择最简义也不选择扩展义来代表字面含义,而更倾向于选择字面意义背后的特殊会话含义。Bezuidenhout & Cutting(2002)进行的在线实验探究了字面意义的语用认知机制,并初步建立了3个语用认知模式:

LFS (Literal-First Serial) 模式。这个模式基于传统的格莱斯观点,是一种“线形”模式。它假设意义的认知过程是先处理字面意义,只包括消除歧义、确定指示对象等,以确定最简意义。如果得不到恰当的意义,再参照语境进行语用理解。

LPP (Local Pragmatic Processing) 模式。这个模式来源于关联理论及Récanati(1991: 95)的观点。这个模式推测意义认知一开始就进入语境,意义完全依赖语境来理解。字词的意义最初是不定的,要加入语用(语境)因素进行理解,才能确定它们的意义,从而确定整个句子的含义。

RP (Ranked Parallel) 模式。这个模式综合了Gibbs(1994, 转自Bezuidenhout & Cutting 2002)及Levinson(1987, 1995)等的推论。根据这个模式推测,最简义和扩展义同时被认知处理,但通常扩展义先出现。因此,在支持最简义的语境中,可能得到最简义,但需首先排开先出现的扩展义。

其实验结果证明:最简义与扩展义在认知中同时产生,但扩展义往往先于最简义被认知出来。

由于语言学家对字面意义语用认知机制的理论看法不一,实验结果也不尽相同,所以我们需要结合离线和在线两种实验方法,在检验前辈实验的基础上进一步探讨汉语字面意义中最简义和扩展义的认知处理顺序。

2. 实验一:直觉的离线单句字面意义选择实验

实验一主要是重复并检测Gibbs & Moise(1997)和Nicolle & Clark(1999)的离线实验,旨在考察受试能不能直觉分清字面意义中的最简义和扩展义,以及受试更倾向于以最简义还是扩展义来代表字面意义。

2.1 实验设计和受试对象

在不提供受试任何关于字面意义知识分类的情况下,研究人员以问卷形式呈现给受试5种类型的汉语语句(数字型、时空型、等级型、所属型和完成型)并配合其字面最简义和字面扩展义,每种类型都包含5个句子,共25个句子,要求受试选择哪个意义代表题干语句的字面意义。以等级型语句为例,题干:小李说:“没有人喜欢刷碗。” 选项A:小李是说:世界上没有人喜欢刷碗。选项B:小李是说:我们家没有人喜欢刷碗。

30名宇航专业的大二学生参加了此实验,其母语全部为汉语。此前受试都没有接触过语用学的相关知识,也没有参加过相关实验研究。受试实验前被告知将得到3分平时分加分。实验过程大约持续15分钟。

2.2 实验结果与讨论

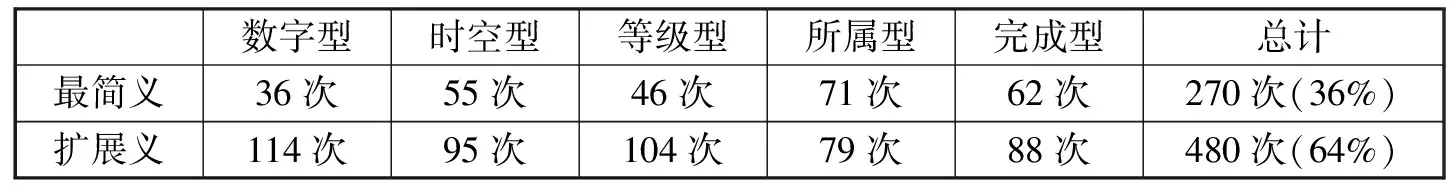

实验结果如表1所示,综合5种语句,选择最简义代表字面意义的次数是270次,占总选择次数的36%;选择扩展义的次数是480次,占总选择次数的64%。研究人员随后又对最简义和扩展义的选择频数进行独立样本t检验,t值是4.876,远远大于自由度为8的t的临界值2.306。这证明在95%的置信度下受试可以直觉分清最简义和扩展义,并显著倾向于选择扩展义来代表字面意义,即语句所言的内容。这一结果与Gibbs & Moise和Nicolle & Clark实验一的结果相同,证明了语用因素在字面意义确定中所起的重要作用。所言不完全是一个语义概念,也是一个语用概念。

表1 直觉选择最简义和扩展义代表字面意义的频数

实验材料尽管是无语境的单句,但此5类语句在日常语言运用中经常出现,受试应颇为熟悉。据此研究人员认为即使没有提供即时语境,受试对测试语句的理解也远非停留在单句的层面上,而是在运用丰富的心理语境来完成实验中对句子认知的任务。

3. 实验二:加入培训后的离线单句字面意义选择实验

在Gibbs & Moise (1997)的实验二中实验人员结合具体例句对受试进行培训(tutorial),让受试明确字面意义和会话含义的区别,并暗示受试字面意义是指命题的最简义。然后重复实验一,意在观察是否可以培训受试去选择最简义来代表字面意义。结果表明培训无效,受试仍倾向于选择扩展义来代表字面意义,即受试的语用意识是直觉的,不受培训影响。本组实验的实验二旨在验证培训对语用直觉的影响,同时也考察受试是否认同西方语用学者对字面意义的分类和定义,实验二的结果可从侧面反映出英语字面意义语用认知机制是否适用于汉语。

3.1 实验设计和受试对象

研究人员首先举例讲解西方语用学家(古典格莱斯学派)对字面意义的分类以及对最简义和扩展义的定义。培训如下:

古典格莱斯学派的语用学家通常认为“What is said” (小李是说) 是指字面含义,仅仅局限于字面最简义,即最单纯的语义含义,不包括任何扩展出来的含义。 例如,小李说:“下雨了。”字面意义:某地下雨了。再如,小李说:“我刷过牙了。” 字面意义:小李在说话前的某一不确定的时间刷过牙了。

培训后研究人员组织实验一中的受试重复实验一,选择测试语句的字面意义。

3.2 实验结果与讨论

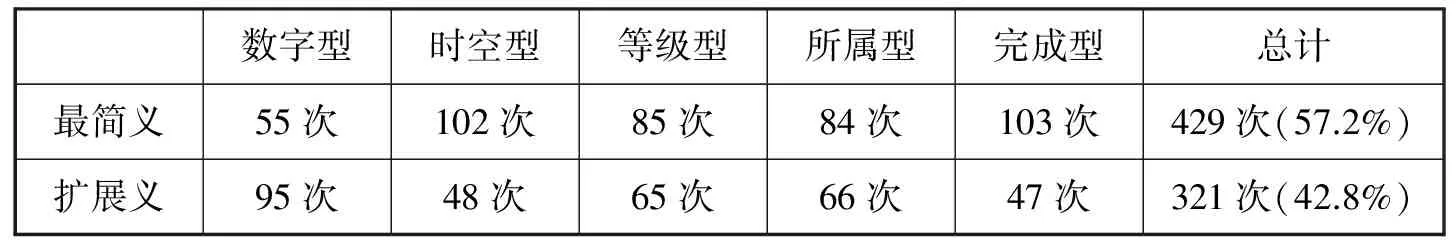

实验结果如表2所示,经过培训,选择最简义代表字面意义的次数是429次,占总选择次数的57.2%;选择扩展义的次数是321次,占总选择次数的42.8%。研究人员随后又对最简义和扩展义的选择频数进行独立样本t检验,t值是5.027,远远大于自由度为8的t的临界值2.306。证明在95%的置信度下受训后受试显著倾向于选择最简义来代表字面意义(数字型除外)。这一结果与Gibbs & Moise实验二的结果相悖。本实验二证明受试的语用直觉是可以通过培训来改变的,除了数字型语句以外,受试可以接受古典格莱斯学派对字面意义的界定。同时也证明了直觉的不可靠性,对Récanati(1993)在 “可得原则”(Availability Principle)中提出的决定扩展义是否是字面意义的一部分人们依靠的是先于理论的直觉(pre-theoretic intuition)这一假说提出质疑。

表2 培训后选择最简义和扩展义代表字面意义的频数

针对培训对数字型最简义认知的无效性,研究人员对受试进行了试后访谈。绝大部分受试指出数字型语句的最简义不是数词的常规意义,而是在某些极特殊语境中才会产生的含义。如测试材料中“玛丽有3个孩子”在实际语言使用中就是表示“玛丽有,并且仅有3个孩子”,“有且仅有”应该是数词的最简义。相反“玛丽至少有3个孩子,或更多”是根据特殊情况扩充出来的意义,应该视为扩展义。受试对数词最简义和扩展义的理解和界定与Gibbs & Moise恰好相反。通过访谈,研究人员发现并非受试不能意识到数字型语句的最简义,而是他们不认同数字型字面意义的划分。

在试后访谈中,当问及为什么培训前倾向于选择扩展义来代表测试语句含义时,超过50%的受试的答案是扩展义更为常用。在接受培训后,他们也认同在某些情况下测试句的确可以用最简义来解释。由此可见,受试不是从语言本身的层面而是从语言使用的角度来定夺字面意义的选取。

访谈启发研究人员大胆假设受试在看到测试句时迅速在大脑中搜寻相关语境,如果最容易搜寻到的是最简语境,则语句呈现最简义解义;如果最容易搜寻到的是扩展义,则语句呈现扩展义解义。所以人脑是将语句与其相关语境作为一个储存因子来整体放置和调用的。这一假设可以解释Nicolle & Clark的实验结果:人们既不选择最简义也不选择扩展义来代表字面意义,而更倾向于选择字面意义背后的特殊会话含义。其实无论是选择最简义、扩展义还是会话含义,受试实际上选择的都是语境含义,只不过这个语境含义的处理有的是利用心理语境进行匹配(得出最简义或扩展义),有的是利用即时语境推理的(得出会话含义)。

4. 实验三:无语境在线单句字面意义判断实验

实验三旨在利用DMDX语言记录分析系统通过对受试反应时间的记录检验他们对字面意义的第一反应,并对比实验一、二的结果,判断受试在离线实验中的选择是不是他们的第一反应,同时也可以侧面反映出受试在看到字面意义时是否下意识地反应了最简义。实验材料同实验一的语句相同,语句打乱顺序随机播放。

4.1 实验设计和受试对象

30名自动化专业的大二学生参加了此实验,实验过程大约持续15分钟。给予受试的实验说明和要求与实验一相同,即要求受试在最简义和扩展义之间选择能代表题干语句字面意义的最佳选项。

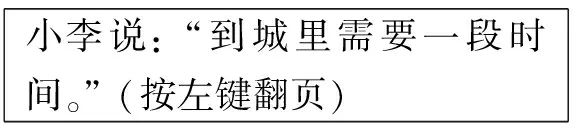

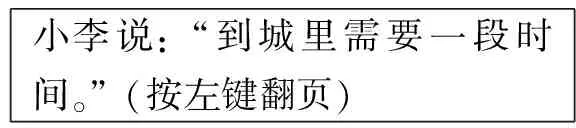

受试首先在电脑屏幕上看到: 或 受试首先在电脑屏幕上看到:

小李说:“到城里需要一段时间。”(按左键翻页)

电脑屏幕再显示其最简义:

判断项:小李是说:到城里的时间不确定。(左键:对 右键:错)

(*计时)

电脑屏幕再显示其扩展义:

判断项:小李是说:到城里要用挺长时间。(左键:对 右键:错)

(*计时)

4.2 实验结果与讨论

研究人员只统计被判断为“对”的句子的反应时间。如果受试判断该项为“错”,有可能是受试认为该判断项不能代表测试语句的字面意义,但也存在认知失败的可能(如尚未理解判断项的意思)。只有选择“对”才证明受试的确认知处理并反应出了测试句的字面意义。结果如表3:

表3 最简义和扩展义能否代表字面意义的判断用时对比结果

除所属型以外,其他4种句型t值的绝对值都大于t的临界值2.0。那么受试对所属型最简义和扩展义的反应时间没有显著差异这一结果支持了实验一中的选择结果。在实验一中受试选择最简义和扩展义代表所属型语句字面意义的次数分别为71和79次,也没有显著差异。这说明所属型语句字面意义没有明显的扩展义解义倾向,即“an X”表达式不是在任何情况下都如Gibbs & Moise所预测的具有“某人自己的”的标准化扩展义,有待具体区分人与物的亲疏关系后来讨论验证。

时空型语句最简义和扩展义判断用时的t值为负值,但其绝对值大于t的临界值2.0,说明判断最简义代表语句字面意义的用时显著快于判断扩展义的用时,即受试更倾向于认为模糊表达式“一段/一些/一阵”等的最简义“(时间或距离)不确定,或长或短”比扩展义“(时间或距离)较长”更能代表该句型的字面意义。这一数据结果与实验一的选择结果相悖。在实验一中受试选择最简义和扩展义代表时空型语句字面意义的次数分别为55和95次,说明受试更倾向于认同扩展义来代表该句的字面意义。研究人员就此认为实验一中的选择不是受试的第一反应,而是反复思量后的定夺。结合离线实验一和在线实验的结果三,研究人员大胆假设受试的大脑同时进行着词义处理和心理语境调用两个语言认知过程。针对时空型语句,人脑的词义处理机制先反应出模糊表达式“一段/一些/一阵”的常规意义为“不确定”,而后大脑才结束了心理语境调用过程。语境调用过程慢于词义处理过程使得受试在线的第一反应是选择了最简义,用时短。但语境调用的结果是扩展语境多于最简语境,即受试经历过的使用“一段/一些/一阵”的扩展义的情况多于使用其最简义的情况,因此离线的反复思量使之摒弃了第一反应而选择了扩展义来代表语句字面意义。

数字型、等级型和完成型的t值都大于t的临界值2.0,说明受试无论是第一反应还是再三推敲都显著倾向于选择扩展义来代表字面意义。

由此可见,人们对上述5种类型的字面意义的认知结果和认知过程是不尽相同的。这从侧面可以解释前辈实验得出不同结果的原因。

研究人员还注意到单句测试并不能使受试将语言认知集中在语句层面上,反而激发了受试的想象力,使受试调用出纷繁复杂的心理语境来完成对测试句的理解。心理语境的多样性会影响单句处理的结果。为此研究人员要为测试语句配上相应的具体的文字语境,规范受试处理测试句的语言环境。

5. 实验四:有语境在线语句字面意义判断实验

实验四为实验三的汉语语句配上相应的语境。语境包括两种:支持单纯字面意义的语境和支持字面隐含意义的语境。此实验意在检验语境对汉语字面意义认知的影响,并根据受试在不同种类语境下对于同一语句的反应时间进行观测比较,确定实验结果符合Bezuidenhout & Cutting(2002)提出的3种语用认知机制中的哪一种,LFS,LPP,还是RP。即受试是先处理最简义再处理扩展义,还是语境决定优先处理顺序,或是受试同时反应最简义和扩展义。

5.1 实验设计和受试对象

30名材料专业的大二学生参加了此实验,实验持续15分钟。

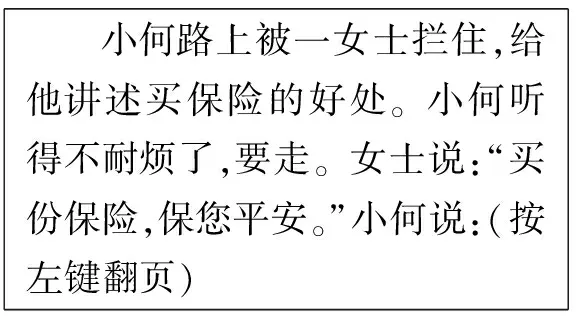

研究人员利用DMDX语言记录分析系统首先呈现给受试一个文字语境(54个汉字),系统分别记录受试阅读语境、阅读相同测试句和做出判断的用时(精确到毫秒)。例如:

电脑首先显示: 或 电脑首先显示:

读语境

(1秒跳过)

再显示语境(最简语境):

小何路上被一女士拦住,给他讲述买保险的好处。小何听得不耐烦了,要走。女士说:“买份保险,保您平安。”小何说:(按左键翻页)

(*计时)

然后显示测试句:

“我买了保险了。”(按左键翻页)

(*计时)

最后显示判断项(最简义):

判断项:以前买了保险了。

(*计时)

(1秒跳过)

再显示语境(扩展语境)

妈妈去太平洋保险公司给宝宝买了一份人身保险。高高兴兴地回家。路上又遇到一个卖保险的,让妈妈买保险。妈妈说:(按左键翻页)

(*计时)

然后显示测试句:

“我买了保险了。”(按左键翻页)

(*计时)

最后显示判断项(最简义):

判断项:以前买了保险了。

(*计时)

为了避免受试对语境中相同人名的短时记忆引起假想或猜测而干扰判断,研究人员除“小李”以外全部采用不同人名。由于“小李”出现在实验的所有语境、测试句和判断项之中,所以受试没有猜想的必要。此实验和其他在线文字实验混合进行,以其他实验的题目作为控制项。每个受试的实验过程大约持续15分钟。

5.2 实验预测

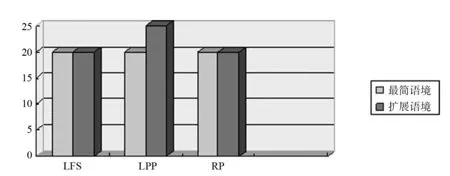

A)3种认知模式对两种语境下判断用时的预测:

LFS模式:由于此模式认为无论在何种语境下人脑对语句的认知过程都是先处理字面最简义,即在读到判断项(语句的最简义)前最简义已经被处理出来并储存在大脑中,因此受试读到判断项时无需再做任何认知处理,在两种语境下判断用时应该是相同的。

LPP模式:此模式推测语句意义认知一开始就进入语境,意义完全依赖语境来理解。即在最简语境中人脑只反应语句的最简义,这一最简义恰恰就是判断项,所以完成判断用时短;而在扩展语境中人脑只反应出语句的扩展义,不反应最简义。由于判断项是语句的最简义,所以在扩展语境下受试在读到判断项时需要重新反应语句的最简义,耗时长。

RP模式:此模式推测最简义和扩展义同时被认知处理,但通常是扩展义先被反应出来。但无论如何最简义都是被认知处理了,所以受试在读到判断项时的认知状态与LFS认知模式的预测相似。在两种语境下判断用时应该无显著差异。

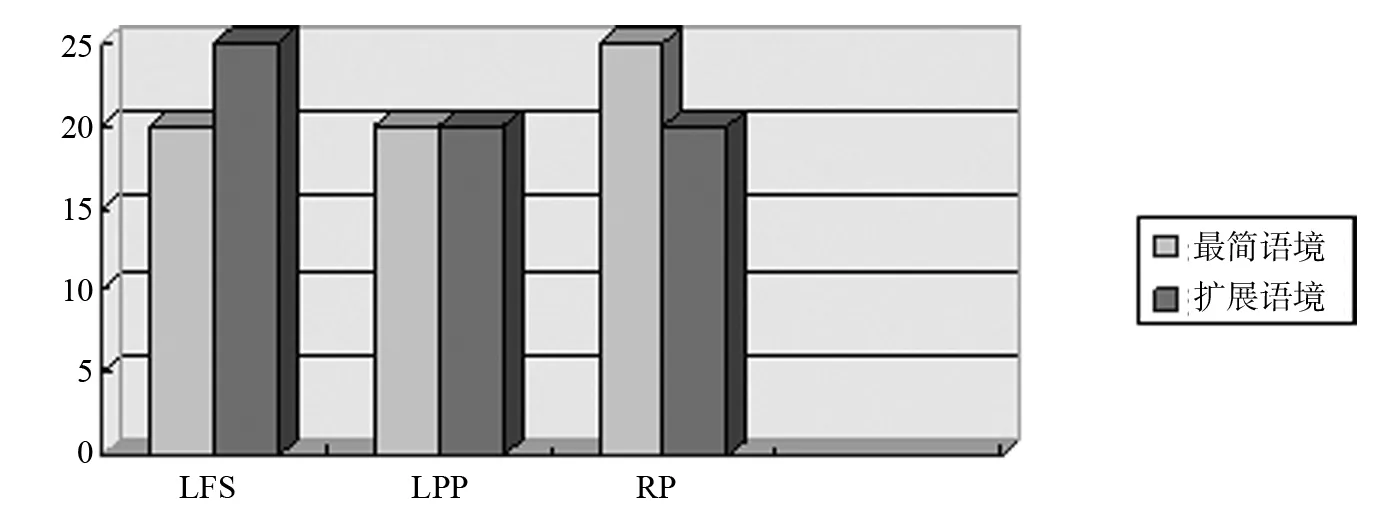

图1 3种认知模式对最简语境和扩展语境下判断用时的预测

B) 3种认知模式对两种语境下阅读测试句用时的预测:

LFS模式:该模式预测在扩展语境下测试句的阅读时间要长于最简语境下的阅读时间。因为人脑在扩展语境下要反应出测试句的扩展义必须先完成对最简义的处理,因此耗时。

LPP模式:该模式认为语境直接决定含义的选取。所以在最简语境下受试直接反应测试句的最简义,在扩展语境下直接反应扩展义,用时相同。

RP模式:该模式预测在最简语境下测试句的阅读时间要长于最简语境下的阅读时间。因为即使语句最简义和扩展义同时被认知处理,但通常是扩展义先被反应出来。所以,在支持最简义的语境中要得到最简义首先要撤销先出现的扩展义,耗时长。

图2 3种认知模式对最简语境和扩展语境下阅读测试句用时的预测

5.3 实验结果与讨论

研究人员只统计判断正确的用时、相应测试句的阅读反应时间及其对应语境的阅读时间。结果如表4。

表4 两种语境下对语境阅读、测试句阅读和完成判断用时对比

实验结果我们总结如下:

1) 在受试针对同一个测试句的两种类型语境阅读时间对比中,数据结果显示t的绝对值为1.225 2) 在测试句阅读时间对比中,t值为2.260>t的临界值2.0,所以在95%的置信度下受试阅读最简义语境下的测试句显著慢于阅读扩展义语境下的测试句。但两种语境下的判断用时对比t值绝对值为0.621 研究人员认为人们对语言意义的理解同格式塔心理(Gestalt psychology)有关。格式塔心理学把语言意义补足和阐释的心理特征概括为“完型趋向律”,大意是:当有机体接触到一个不完整的感知场时,这个有机体就会以一种“可预见”的方式把这个场“看成”是有秩序的。所谓“可预见”的方式,指的是“以过去的经验为依据”沿“好”的完型方向改变这样的方式。正是人类感知外界事物总是自觉不自觉遵循“完型趋向律”,使受话人总是要对并且能对话语进行补足和阐释,使话语“改变”为一个“好”的完型(钱捷 2003),即人们将认知过的语句、此语句的认知结果以及当时的认知语境绑定在一起作为一个整体的认知单元储存在大脑中,成为一次认知经验或心理模型,为今后的相同或相近的语句认知提供推理基础。比如人们首先在最简语境中遇到过某语句,那么此语句的最简语境和最简语境含义便随同此语句一起储存在人脑中。但徐盛桓(2007: 3)指出:“心理模型往往是不完备的,经常是在变动进化之中”,所以当人们后来又在扩展语境中遇到该语句,那么该语句的扩展语境和扩展语境含义又会添加到该语句的认知单元当中,发展并重构了该语句的心理模型。 话语意义认知就是已储存的心理模型和即时语境互相作用的过程,是在认知经验基础上的即时心理构建过程。所以当听到或看到某语句时,不管即时语境是最简的还是扩展的,人脑都是同时激活并处理着此语句的最简义和扩展义。如完成型句子“你吃了/过……了吗?(Have you had…?)”。人脑遇到此句型时会同时开始考虑发话人是要问“你以前吃了/过……了吗?(Have you had something any time before the utterance occurs?)” 还是“你刚刚吃了/过……了吗?(Have you had something just now?)”。此类型语句最终字面意义的确定实际上是取决于“…(something)”,即吃的内容。如果即时语境中指明是“鱼子酱”,即“你吃过鱼子酱了吗?(Have you had caviar?)”,人们往往会调用出最简义“你以前吃过鱼子酱吗?”;如果即时语境中指明是“早饭”,即“你吃过早饭了吗?(Have you had breakfast?)”,人们往往调用扩展义“你今天/刚刚吃过早饭了吗?”。但由于“吃早饭”比“吃鱼子酱”在实际生活中发生的频率要高得多,因此含有“吃早饭”的扩展语境要更强大更突出,所以即使是最简义和扩展义同时被激活和处理,但扩展义往往被优先调用出来。 本研究的两个离线实验通过部分重复和检验Gibbs & Moise(1997)和Nicolle & Clark(1999)的实验初步证明了受试可以直觉分清字面最简义和扩展义,并倾向于选择扩展义来代表字面意义,但受试的这种直觉倾向是可以受培训左右而改变的。在线实验四通过部分重复和修正Bezuidenhout & Cutting(2002)的实验初步证明了受试对字面意义的认知符合平行认知模式,尤其是完成型句子符合此模式,即使在支持单纯字面意义的语境中,扩展义也比单纯字面意义先出现。在线实验三通过具体记录每种句型的最简义和扩展义判定时间发现人们对5种类型的字面意义的认知结果和认知过程是不尽相同的,受试对每种类型的扩展义都有其认知特点,比如受试对数字型最简义和扩展义的判定持异议,对所属型没有表现出对扩展义的优选倾向,对时空型扩展义的选取并非第一反应等等。因此对扩展义的研究不能像西方前辈们的实验一样一概而论,可以具体探究不同类型汉语语句扩展义的特点、性质及推理模式。最后,本研究中的结论仅限于本次实验,属于探索性质,还需其他实验研究做进一步的佐证。 Bach, K. 1994. Conversational impliciture[J].MindandLanguage9: 124-162. Bezuidenhout, A. & J. C. Cutting. 2002. Literal meaning, minimal propositions, and pragmatic processing[J].JournalofPragmatics34: 433-456. Carston, R. 2002. Linguistics meaning, communicated meaning and cognitive pragmatics[J].MindandLanguage17: 127-148. Gibbs, R. & J. Moise. 1997. Pragmatics in understanding what is said[J].Cognition62: 51-74. Grice, H. P. 1975. Logical and conversation[A]. P. Cole & J. Morgan (eds.).SyntaxandSemantics,Volume3:SpeechActs[C]. New York: Academic Press. 22-40. Levinson, S. 1987. Minimization and conversational inference[A]. J. Verschueren & M. Bertuccelli-Papi (eds.).ThePragmaticPerspective[C]. Amsterdam: John Benjamins. 61-129. Levinson, S. 1995. Three levels of meaning[A]. F. R. Palmer (ed.).GrammarandMeaning[C]. Cambridge: Cambridge University Press. 90-115. Nicolle, S. & B. Clark. 1999. Experimental pragmatics and what is said: A response to Gibbs and Moise[J].Cognition69: 337-354. Récanati, F. 1993.DirectReference:FromLanguagetoThought[M]. Oxford: Blackwell. Récanati, F. 1991. The alleged priority of literal interpretation[J].CognitiveScience19: 207-232. Sperber, D. & D. Wilson. 1995.Relevance:CommunicationandCognition[M]. Oxford: Blackwell. 钱 捷. 2003. 溯因推理:笛卡尔、康德和皮尔士[J]. 哲学研究(10): 54-62. 徐盛桓. 2007. 语用推理从原则到模型[J]. 外国语言文学研究(4): 1-6. H146.3 A 2095-5723(2013)02-0015-08 本研究是教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC740059)的研究成果。 (责任编辑 任凤梅) 2013-05-04 通讯地址: 300220 天津市 天津农学院基础科学系6. 结语