哌替啶在产程潜伏期的应用及对新生儿的影响

2013-11-02齐文霞

齐文霞

生产本应该是一个自然而健康的过程。可是由于发生在初产产妇的第一产程潜伏期的不协调性宫缩乏力导致产程延长, 在分娩过程中使产妇产生很大的痛苦, 对婴儿也不利。因此, 减轻分娩的镇痛成为产科工作者一直以来的研究课题。

哌替啶又称杜冷丁, 是一种人工合成的作用于中枢神经系统的阿片受体激动药, 它是一种很有效的镇痛药, 有抗惊厥和平滑肌松弛的作用。注射后很快就可进入脑组织, 能迅速表现出对神经系统的抑制作用, 从而减轻产妇由于疼痛、紧张所引起的不协调性宫缩乏力。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 样本①:采用随机抽样的办法选择100例进入第一产程潜伏期的头位初产妇, 给予哌替啶100 mg。作为观察组。样本②:另抽取100例未注射哌替啶的进入第一产程潜伏期的产妇作为对照组。两组产妇都是妊娠足月, 单胎头位初产, 无内外科疾病及产科合并症, 无头盆不称等。两组产妇的身高、体重、文化水平、年龄等方面比较, 差异均无统计学意义(P>0.05)。

1. 2 方法

1. 2. 1 观察组产妇临产后进入第一产程潜伏期, 宫口开大3 cm时, 进行人工破膜, 羊水清, 胎心音在破膜前后都在正常范围内, 给予100 mg哌替啶, 肌内注射。

1. 2. 2 对照组只保证羊水清, 人工破膜, 胎心音在破膜前后在正常范围之内。

1. 3 两组均用胎儿监测仪监测至宫口开全, 观察两组在第一产程潜伏期的时间, 宫缩应激实验, 以及新生儿窒息状况Apgar评分。

1. 4 统计学方法计量资料。组件比较使用t检验, 计数资料用频数表示, 组间比较用χ2检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

观察组产妇的潜伏期时间与对照组相比明显减少。见表1。

表1 两组潜伏期时间比较(±s)

表1 两组潜伏期时间比较(±s)

与对照组比较P<0.05

观察组 100 130±45对照组 100 300±60

哌替啶对宫缩频率的影响在用药后1h内不大, 在2 h后有明显的加强。而对宫缩强度在用药后1h明显加强。见表2。

表2 对宫缩频率和强度的影响(±s)

表2 对宫缩频率和强度的影响(±s)

用药前 4.0±1.2 5.5±1.0用药后30 min 4.0±1.2 6.4±1.4用药后60 min 3.7±1.0 6.8±1.7用药后120 min 3.0±0.8 7.4±1.8

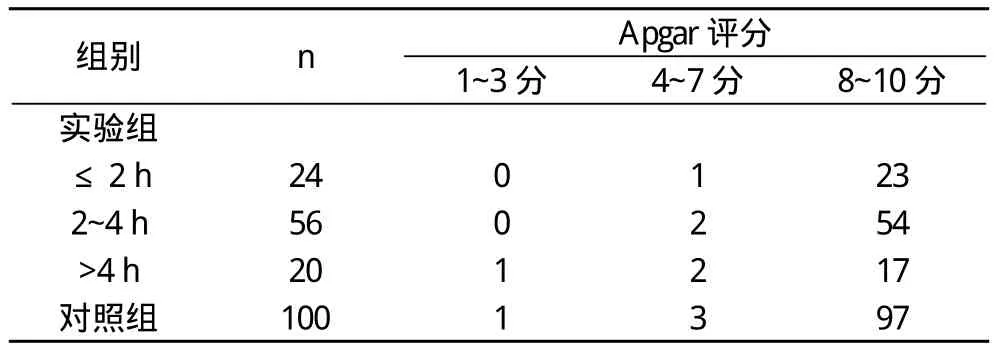

哌替啶对新生儿窒息的情况无明显影响。差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 新生儿窒息情况

3 讨论

3. 1 哌替啶对第一产程的时间的影响 注射哌替啶可以使产妇精神放松, 子宫肌纤维的传导得到有效调整, 有节律性,大大改善了不协调性宫缩乏力的状况, 产程时间缩短。

3. 2 哌替啶对宫缩频率及强度的影响 注射哌替啶可使宫缩规律。宫缩频率和强度有所增加。

3. 3 哌替啶对胎儿窒息情况的影响 哌替啶可以通过胎盘作用于胎儿, 通过新生儿Apgar评分, 对胎儿窒息无明显影响。

哌替啶具有镇痛、镇静等作用, 能消除由疼痛引起的精神紧张、焦虑、烦躁不安等不愉快心情, 有助于耐受疼痛[1]。疼痛可使子宫收缩和子宫颈扩张的协调关系失去平衡[2],紧张焦虑的情绪能使产妇体内的儿茶酚胺分泌增加, 引起不协调子宫收缩乏力, 影响第一产程的进展。哌替啶可以使宫缩间歇期的宫腔压力降低, 子宫胎盘血液灌注量增加, 有利于胎儿的血氧交换, 使宫缩规律及加快产程进展, 同时对宫缩应激实验(CST)无明显影响[3]。

由此可见, 哌替啶在产程中起到积极有效的作用, 可以缩短第一产程潜伏期的时间, 同时减轻产妇在生产过程中的阵痛, 可以在临床中推广应用。

[1] 陈新谦,金有豫. 新编药物学.北京:人民卫生出版社, 1998:143-144.

[2] 樊尚荣,赵瑞琳. 分娩期妇女的心理卫生.中国实用妇科与产科杂志, 1999, 15(1):6.

[3] 翟桂荣. 产程中应用度冷丁对胎心率及宫缩的影响.中华妇产科杂志, 1998, 33(7):395.