民俗体育文化的变迁与发展之探讨

2013-11-02韩永红

韩永红

(安徽科技学院 体育部,安徽 凤阳 233100)

民俗体育文化的变迁与发展之探讨

韩永红

(安徽科技学院 体育部,安徽 凤阳 233100)

以民俗体育文化的变迁环境为切入点,分析了民俗体育的历史变迁,构建了民俗体育文化变迁的模型,对民俗体育文化的产业化与遗产化进行了研究。提出了今后民俗体育文化发展的方向与机遇,认为民俗体育文化从现代到后现代的转向是未来发展的新思路。

民俗体育;变迁;产业化;后现代

1 前言

民俗是伴随着民众生活出现的,因此,在民众生活中,它无处不在。点点滴滴的民俗传统汇集成河,融通致海,一沟一壑形成了中华民俗文化。经历了五千年风雨的中国,民俗文化的积淀尤其深厚。而其中作为中华民俗文化重要表现力之一的民俗体育文化,其发展变化的历程必可以使中华民俗文化更加魅力无限。社会的不断进步,使人民生活方式不断发生变化,民俗体育也随之发生变化,其变化不仅丰满、完善了民俗体系,也间接使人民生活更加丰富多彩,但民俗体育文化的变迁和改造,并不是被外部环境“强迫”的,而是自身自然成长因素造成的,其自然成长变化过程的实现通常被人们称为是变迁。

2 民俗体育文化变迁环境

人类在不断进步中,所创造的文化也在不断创变[1]。文化不分种族不分国界会在特定情况下发生不同情况的改变,不管社会是稳定还是动荡,文化的变迁或温和或猛烈或缓慢或突然的前进着,不会以任何事物改变其潜在的变化规律。颇有格调的文化现代化正是我国民俗体育变迁的先天之本,文化变迁带动着文化的现代化不断前进。我国的文化现代化与世界文化已经接轨,并且连续走过了几个阶段。第一阶段, 1840-1928年,是文化现代化起始阶段;1928-1978年,是文化现代化局部发展阶段;1978年至今,是全面文化现代化阶段[2]。文化变迁与文化现代化与民俗体育文化变迁在时间和内涵上是部分重叠的。目前,我国文化现代化达到世界初等水平,其文化现代化水准仍处于发展中国家行列。同时我国文化现代化发展表现出不平衡性:西北地区还处在原生态文化形态,中部地区则居于农业和重工业文化形态中,而沿海地区则以高科技知识在当今信息时代占据重要地位。我国民俗体育事正处在一个东、西、南、北文化形态有明显差异而文化现代化变迁环境之中。

3 民俗体育变迁过程

20世纪第一个十年,中国民众的日常生活还受限于民俗,外来文化还没有被大量引进,民俗体育仍处于土生土长的状态,发挥着它的本质功能并左右着大众的生活。当时中国功夫团体被认为是最普遍的体育团体,功夫打雷是最受欢迎的竞技体育,这一民俗体育的主要特征即“师傅”“徒弟”互相依存,有明显的地位区分和民俗特色。当时人民生活里最流行的文化性娱乐活动是赏戏学戏。戏曲讲究唱、念、坐、打、手、眼等身法,不仅是国粹级的高雅文化,也绝对是优秀的民俗体育文化。然而这些优秀的本土民俗文化被五四新文化运动冲击的岌岌可危。

1928年,国民政府统一全国,为响应以胡适为代表的“全盘西化”思想,国民政府对封建迷信之类的传统风俗进行了强烈打击。此后,袭卷全国的文化大革命甚至强烈震荡了偏远封闭的农村地区,更是对中国民俗体育造成致命打击。新中国成立后,社会主义中国建设彰显着挣脱羁绊的力度和百米冲刺的速度,民俗不幸成了束缚。一时间体育健儿只能从事被国际认可的项目,作为被掩埋的民俗性体育再也无法吸引人们的目光,民俗体育彻底成为了历史“遗留物”。

改革开放后,信息化的力量结出硕果累累的一季季新果实,而落寞在枝繁叶茂、花香蝶忙果林中的民俗文化,也被重新唤醒,开始了发展繁荣之路。民俗体育也向世界展示它美妙的身姿和旺盛的生命力。同时也在“适者生存”的自然法则中,丰富世界文化的与民族性多样性。

4 民俗体育文化变迁模型

4.1变迁影响因素

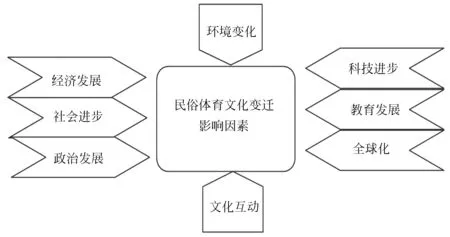

民俗体育文化变迁影响因素包括经济发展、社会进步、政治发展、科技进步、教育发展和文化互动等(见图1)。文化正适应影响因素包括科技、教育、文化互动、环境变化和全球化等;文化转型影响因素包括经济、政治、科技进步和文化互动等。

图1 民俗体育文化变迁影响因素

4.2变迁动力因素

民俗体育文化变迁的动力因素包括创新、竞争、适应、交流、国家利益和市场需求等(见图2)其中,创新是民俗体育文化本质的根源;竞争是民俗体育文化变迁的动力机制;适应是对外部环境变化的文化调试;交流是民俗文化变迁的催促剂;国家是民俗体育文化发展的引导者;市场需求是民俗文化产业化的关键因素。在民俗体育发达地区创新所起的作用比较突出,相对落后地区适应和交流所起的作用比较突出。

图2 民俗体育文化变迁动力因素

4.3变迁“双轮驱动”模型

民俗体育文化的变迁与发展是在民族利益与市场需求双轮驱动下进行的,民族利益维护了民俗体育物质文化身份,并推动了民俗体育文化精神身份被大众认同。从而确立了民俗体育产品化并指明民俗体育文化创造、服务发展的正确方向;市场需求挖掘了民俗体育文化市场潜质的开发并推动民俗体育市场化、产业化和商品化的发展方向,同时将不具备产业化潜质的民俗体育逐步剔除,直到消失。民族利益驱动是“文化自觉”的心态,市场需求驱动是文化产业化的心脏。在“双轮”的共同驱动下,使我国民俗体育在变迁发展中得到文化产业化、商品化发展,同时也使民俗体育文化身份得到大众认同,文化日常生活化给予必要关照,从而促使文化生态化的生成[2]。

5 民俗体育文化产业化

改革开放以来,民俗体育在商业化中不断被开掘,实现了部分产业化。随着改革不断深化,民俗体育文化产业化不断发展,特别是一些文化强省通过旅游、媒体联合等手段,使民俗体育文化产业化更加突出,同时也使民俗体育文化的变迁进入一种前所未有的文化和繁荣状态[3]。

文化产业化的民俗体育一部分正向发展,也有可能一部分负向变迁发生,从而导致民俗体育分化发展。而这种负向变迁异化的民俗体育可能会带来消极影响,使得商业开发让民俗体育变得肤浅,没有积淀,甚至有些胡编乱造的民俗体育项目出现,更是不堪入目[5]。这样如此乱来的文化产业化,会葬送掉传统民俗体育,并破坏其原有的发展规律。这样所谓的“产业化”倾斜了文化发展规律,并破坏了民俗的自然与淳朴。在某种意义上,我们不承认这些民俗,却又榨干它们的价值[6]。所谓民俗体育“文化村’,出售些花样繁多的民俗文化物品,组织着哗众取宠式的民俗运动体验等等。除了让大家感觉上当受骗,还深刻伤害着民族文化内涵和体育精神。

“文化产业化”不能靠涂脂摸粉的妖媚气来做成商品而赢得市场。那样赢的只是金钱,不是文化。如果民俗体育文化只是跟着别人做产业而产生经济效益,那无异于邯郸学步。我们要从“文化认同”的角度对从产业化发展中分化的民俗体育进行引领,从而避免复苏的民俗体育昙花一现或是彻底灭亡的悲剧。

6 民俗体育非物质文化遗产化

进入21世纪,在中国全国范围内兴起了“非物质文化遗产”保护运动的热潮。中央政府主导,地方政府闻风而动,民间配合,媒体推动,知识界和学术界一片响应之声。学者们开始越来越积极地介入“非物质文化遗产”的课题研究。这一由联合国教科文组织向国际社会提出的重大课题已经在最近几年成为国际上最受关注的文化议题,因此非物质文化遗产在中国作为保护工程被接受。伴随2005年中国政府正式颁布的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,非物质文化遗产申报工作在中国很快成为热点[7]。目前,《国家级非物质文化遗产名录》中把一些比较重要的民俗体育均纳入其中[4]。伴随着非物质文化遗产这种“和谐社会”理念不断发展,过去那种以阶级意识形态为背景的文化政策,很自然地逐渐被以民族主义的意识形态为背景的文化保护政策替代。如此,民俗体育文化就不再被冠以“迷信”和“糟粕”的称号而被革命了。由中国各地方和各组群的普通民众在他们生产及日常生活中创造出的民俗体育各项目,也基本获得政府的承认。在不久的将来,民俗体育将会被政府融入到公共文化服务范畴之内,并给于必要的关照。国家对“非物质文化遗产”的尊重与保护,其实就是对民众生活方式及其人权的尊重与保护,从这个意义上说,中国政府有关非物质文化遗产的保护,意味着中国社会文化的“文化自觉”达到了一个新阶段,更意味着中国已经在摆脱困扰我们百年之久的文化劣根并且重新拾起文化自信心,这将是当代中国社会及文化生活民主化趋向的一个新动向。

7 民俗体育文化未来发展机遇与路向——日常生活的现代与后现代遭遇

民俗体育文化的根本,在于我国农业生产模式下农村生产生存中体现的生活方式。近年来,随着城市化进程不断推进,农村的日常生活被潜移默化的影响,农民越发倾向脑力劳动,越来越具有现代化气息。这从根本上改变了民俗体育最后的乡土环境,使得周边不断地被绿地、公园和运动场所侵蚀。依然保持着乡村特性的民俗体育在城市化过程中显然不能及时适应自身变迁环境。如果现代体育的发展是朝着科学化方向发展,那么中国民俗体育的发展走向却是要与后现代主义吻合[8]。“所谓后现代主义”,是在对现代性的基本特性进行批判和科学反思的基础上,产生的一种新的现代更符合人类发展的观念,行为,目标,形态和意境[9]。那么,在澎湃的后现代主义思潮影响下,在现代主义、现代性和现代化运动下它出现的种种问题和对局限性反思与评判上,要冲击顽固耐药的“现代病”,即否定理性专制、揭露机器统治,批判人性淡化、拒绝精神空虚,避免生态灾难等人类越来越难以忍受但必须面对问题。就必须解放思想,开拓眼界,为民俗体育文化未来发展提供新的发展思路并指出正确方向。而这些否定和批判能否翻覆长久孕育万物却板结的土壤,是值得后现代主义人士思考的,适者生存不仅能养育后现代化主义新生儿,也是所有文化的转向和发展路向。民俗体育文化从现代到后现代的转向,是民俗体育的科学态度允许的非理性、多元信仰体系所在,在后现代化时代民俗体育的文化价值会被渐次提升,良好的调适于未来的后现代社会,良好的调适于社会所必须经历的一场新的文化转向,其带来的文化影响和变化必定是深刻和长远的。

[1] (美)威廉.哈维兰.文化人类学(第十版)[M].上海:上海社会科学院出版社,2006:455.

[2] 中国现代化报告2009:文化现代化研究[M].北京:北京大学出版社,2009:189.

[3] 韩永红,秦纪强.安徽民俗体育项目“凤阳花鼓”的特征与文化价值[J] .吉林体育学院学报,2012,28(4):134.

[4] 啜静,王若光,刘旻航.我国民俗体育的历史变迁与现实状况[J] .体育科学研究,2013,17(1):16-17.

[5] 张国栋,刘坚,李运,等.我国民俗体育发展现状及对策研究[J] .西安体育学院学报,2008,29(1):12-15.

[6] 俞吾金.我们不需要“伪民俗”[N] .人民日报,2006-09-12:11.

[7] 梁雯雯,省级公共图书馆应重视非物质文化遗产的保护[J] .剧影月报,2009(1):178-179.

[8] 王若光,啜静,刘旻航,等.我国民俗体育现代化演进问题研究[J].南京体育学院学报(社科版),2012,26(6):12-13.

[9] 张之沧.后现代科学观[J] .江苏行政学院学报,2003(1):21-23.

ChangeandDevelopmentofFolkSportsCulture

Han Yonghong

(Dept.of P.E,Anhui Science and Technology College,Fengyang,233100,Anhui)

Take the changes of the folk sports culture environment as the entry point, this paper analysis the history of the folk sports change, builds the model of folk sports culture change and studies the industrialization and heritage of folk sports culture. Proposed future directions and opportunities for the development of folk sports culture, and studies concluded that the folk sports culture from modern to the postmodern will be the future development of new ideas.

folk sports; change; industrialization; the postmodern

2011-12-31;

2013-04-23

安徽省教育厅优秀青年基金项目(2012SQRW102);安徽省体育社会科学研究一级项目(ASS2013207);安徽科技学院(省社科规划项目)预研项目(SRC2012286)。

韩永红(1980-),女,山东曹县人,硕士,讲师,研究方向:体育社会学。

G852.9

A

1672-1365(2013)05-0112-03