上海收入分配格局及劳动报酬变化的经济效应研究

2013-10-29甄明霞陈君君

甄明霞、陈君君

(上海市统计局,上海 2000 03)

国民收入分配问题不仅关系经济的转型和可持续发展问题,更关系社会公平问题。如何解决收入分配问题是当前经济发展转型时期所面临的重要形势。同时,收入分配与经济增长的关系也是宏观经济领域的重大课题。

一、收入分配与经济发展关系的理论及实践经验

(一)库兹涅兹倒U型曲线

库兹涅兹假说理论反映了经济发展与收入分配的关系,认为在经济发展初期,人均财富增长会导致收入差距扩大;随后会出现一段时间的稳定,在短暂稳定之后,随着经济的进一步发展和人均财富的增长,收入差距就会逐渐缩小。但实践证明,经济发展并不必然带来收入分配差距的缩小,即倒U型曲线并不必然发生。收入差距变化与一系列政治、经济、社会和人口条件,相关制度与政策安排以及经济结构变化等密切相关[1]。因此,我们在解决收入分配差距问题时,需要对不同历史和现实条件进行研究,不能完全相信“自由市场”对于缩小收入差距的作用。

(二)劳动力供求与收入分配的关系

刘易斯二元经济结构模型对库兹涅茨的收入分配“倒U型假说”给予了较好的解释说明,要素供求失衡引起的要素收入分配不均是收入分配不均等的基本原因,劳动力供求是重要因素。即在劳动力过剩的早期阶段,收入差距将持续扩大,而当劳动力成为稀缺的生产要素时,收入分配差距将逐步缩小。经验表明,库兹涅茨曲线的转折时间和劳动供求的平衡时间正好重合,这个发展阶段正是剩余劳动力显著减少导致工资上涨的刘易斯拐点。上海是全国最早开始人口老龄化的城市,创造了劳动报酬差距缩小的基本条件,并且从收入差距变化看,总体上也符合库兹涅兹转折点伴随刘易斯转折点而来的理论预期。

(三)收入分配模式与经验总结

欧洲模式、北美模式和东亚模式曾得到广泛认可,应深刻认识这些分配模式的经验与问题,以资借鉴。欧洲模式、北美模式和东亚模式,都因“高工资、高消费和高福利”的国民收入超分配,劳动生产成本大幅上升、产业向外转移,而出现“债务危机、经济低迷、失业率高企”的顽症。

二、宏观国民收入分配的基本格局及发展趋势

宏观收入分配是指生产创造的价值分配给社会各方面形成的所有收支活动,即以各种方式支付给劳动者、资产所有者和政府,包括收入初次分配和收入再次分配。初次收入分配是指国民总收入直接与生产要素相联系的分配,即GDP在参与生产活动的生产要素之间进行的分配,它反映了劳动者、政府和企业单位三者之间的最初分配关系。再次收入分配是生产环节之后通过经常转移的形式对收入的分配,即在初次分配基础上通过税收、转移性支付和社会保障等形式进行的再分配。鉴于再次分配数据的复杂性,本文主要对初次分配进行分析。

(一)上海初次收入分配格局的变动:劳动报酬占GDP的比重从整个20世纪90年代和新世纪前五年的相对平稳到2005年以来的稳步持续上升

上世纪90年代以来,初次收入分配格局的变化特点表现为:一是劳动者报酬占GDP的比重在波动中提高,2005年以后呈现稳步提高的趋势。二是生产税净额占GDP的比重变化出现三个时期的阶段特征。第一个阶段为20世纪90年代的波动提高态势,生产税净额占GDP的比重从1992年的18.6%提高到2000年的23.6%;第二个阶段为2000年开始的持续下降阶段,从最高23.6%持续下降到2005年的15.8%;第三个阶段为2006年以来的持续上升阶段,2011年,生产税净额占GDP的比重提高到19.3%。三是营业盈余占GDP的比重经历了下降、上升到再下降的过程。四是固定资产折旧占GDP的比重经历了波动上升到波动下降的过程(图1)。

图1 GDP收入法核算的四要素构成变动趋势

(二)居民收入与经济增长:20世纪90年代以来居民可支配收入增速落后于经济与财政收入增速,近年来出现居民收入增速快于GDP的格局

从经济增长与居民家庭可支配收入增长看,20世纪90年代以来,除个别年份外,城市居民家庭人均可支配收入增速均低于GDP增速(图2)。按可比价格计算,1992-2011年,GDP年均增长11.9%,而城市居民家庭人均可支配收入年均增长7.7%(扣除物价因素)。总体看,近年来两者增长差距呈现缩小趋势,特别是2003年以来,这一增长差距比前一时期明显缩小,其中2011年城乡居民收入与GDP保持了同步增长,这也是2000年以来(除2009年因国际金融危机影响物价下跌外)首次出现的格局。1992-2002年,GDP和城市居民家庭人均可支配收入年均增长率分别为12.5%和6.1%,2003-2011年,年均增长率分别为11.1%和9.3%,这两个时期的年均增长率差距由6.4个百分点缩小到1.8个百分点。

图2 GDP与居民家庭人均可支配收入增长趋势(可比增长)

三、微观居民收入分配的基本特点与变动趋势

微观的收入分配主要体现为城市与农村居民家庭人均可支配收入以及劳动工资在个体之间的分配。城乡居民家庭人均可支配收入是通过抽样调查得到的家庭住户收入情况,可以反映居民之间的收入分配状况。微观收入分配的主要内容是收入差距和收入分布,如五等分倍差法、收入分布形态、基尼系数、行业工资差距等。从收入差距看,上海居民收入差距趋向于稳定并呈逐步缩小的态势。

(一)城乡二元收入差距由扩大转向基本稳定

20世纪90年代城乡居民收入差距持续扩大,从1991年的1.24倍提高到2000年的2.11倍,2001年开始,差距扩大趋势转向稳定,收入比基本稳定在2.3倍左右,2010年出现转折,城乡差距开始缩小(图3)。2011年,上海城乡居民收入之比为2.32,比最高的2008年和2009年下降0.02。

图3 上海城市与农村居民人均可支配收入比值

(二)城市居民内部收入差距逐步缩小

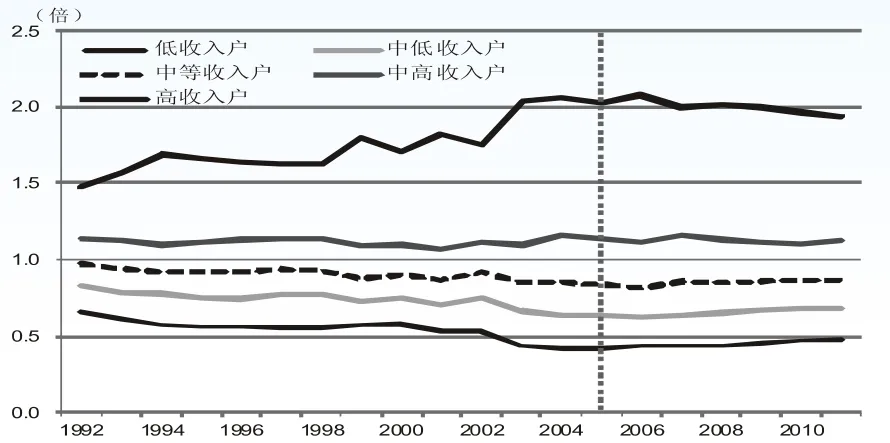

从五等分组的城市居民家庭收入差距看,20%最高与20%最低收入居民家庭收入从1991年的2.21倍提高到2004年的4.87倍,2005年以来,收入差距开始逐步缩小,到2011年下降到4.1倍。同时,中间收入层次之间的差距也在不断缩小。从不同分组与平均收入水平比较的角度看,各收入分组的相对收入水平从20世纪90年代开始逐步分离,并形成明显的“喇叭口”之后,2004年以来呈现出收缩态势,“喇叭口”有所缩小(图4)。

图4 不同收入组的收入相当于平均收入水平的倍数

(三)收入分配向高收入群体集中的趋势减弱,中等收入以下群体的收入份额有所增加

经过前期收入向高端收入群体集中的趋势后,近年来收入趋势出现改变,中低收入群体的收入份额逐步增加。从城市居民家庭五等分组收入份额看,1992年20%最高收入家庭拥有城市居民可支配收入的份额为30%左右,到2005年提高到40%左右,2011年下降到39%左右,20%最低收入家庭和20%较低收入家庭拥有城市居民可支配收入的比重从2005年的8%和13%左右分别提高到2011年的10%和14%左右。

(四)居民收入分布形态演化明显,趋向均衡化发展

从居民收入的分布形态看,虽然总体收入分布仍呈现底部大、中上部小的“洋葱型”分布,但底部位置明显向上移动,总体分布形态由“洋葱型”向“橄榄型”发展,收入分布向平均收入水平集中的趋势增强(图5)。中间层次收入在明显提升,2011年集中于人均可支配收入平均水平的两个收入区间的家庭占全部调查家庭户数比重接近55%。

图5 上海城市居民家庭人均可支配收入分布形态的变化

四、劳动者报酬与经济增长的关系效应分析

(一)收入分配与经济增长关系的实证检验

收入差距和初次分配中的劳动者报酬份额是收入分配领域的两个核心问题。为反映收入分配和经济增长的关系,本文使用上海1993-2011年的劳动者报酬和GDP两个指标作计量分析。综合计量结果显示,劳动者报酬是GDP变化的原因,劳动者报酬和GDP及其增长率之间存在明显的协整关系。

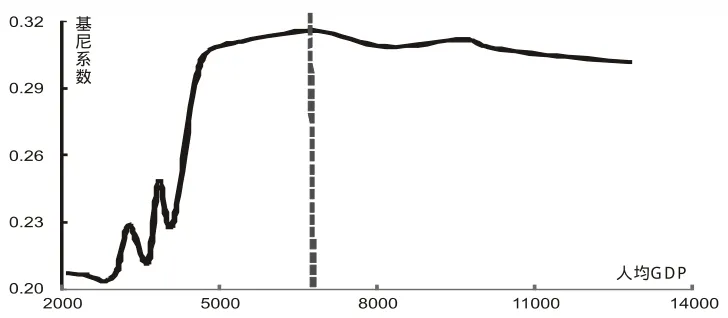

(二)库茨涅兹曲线的上海验证

从当前看,上海人均GDP和基尼系数反映的库兹涅兹曲线已出现拐点(图6)。总体来看,库兹涅兹曲线的拐点正好与劳动供求的平衡时间正好重合,目前我国老龄化人口占总人口的比重达到9.4%,远远高于发展中国家5.8%的平均水平,上海老龄化人口占总人口的比重为10.02%,户籍人口老龄化比重为16.6%。从计量结果看,基尼系数与人均GDP之间的关系符合倒U型曲线,即人均财富的增长对收入差距的影响先是正向的,然后呈负向。

图6 库兹涅兹曲线倒U型曲线(人均GDP与基尼系数的关系)

(三)收入分配对消费需求的影响

消费需求增长是经济增长的结果,也是经济增长的主要动力,收入分配是影响居民消费的一个重要因素。统计结果表明,上海市劳动者报酬占比每增加一个百分点,消费率提高1.22 27个百分点。

(四)工资报酬提高与就业弹性替换问题

工资成本的边际效应即为工资水平和标准的过快提高,将使企业迫于人工成本上升而放慢用工或减少招工,甚至由于无法盈利,而导致企业关门倒闭、失业增加的现象。特别对小企业而言,工资成本提高的边际效应更为明显。根据对小型企业人工成本的调查情况反映,有近30%的企业会由于劳动工资上涨而减少用工,另外有近三分之一的企业存在着不确定性。因此,从宏观格局看,因为工资增长伴随着就业增长放慢或减少就业,微观上的工资提高可能难以形成宏观上劳动者报酬增加的格局。

五、关于收入分配的几点认识与政策选择

(一)正确认识劳动报酬占比问题,要与经济发展阶段相适应

劳动报酬是收入分配的核心问题,合理提高劳动报酬占GDP的比重是收入分配体制改革的基础。从上海看,虽然劳动报酬占比明显低于发达国家50%以上的水平,但有其合理性,发达国家劳动生产率、人力资本素质和劳工价格高,劳动报酬占比较高的第三产业比重。劳动报酬占比在既定的经济发展阶段和劳动生产率下,并不是一个可任意拔高的比率,劳动报酬的提高要与同期劳动生产率、经济增长率和通货膨胀一致。从目前自身的发展阶段看,经济增长活力仍与劳动力成本优势密切相关。

(二)库兹涅兹倒U型曲线并不必然发生,政策调节和制度安排对解决收入差距问题至关重要

库兹涅兹倒U型曲线不是必然出现,一方面经济增长不一定导致收入差距增大,另一方面倒U型曲线的拐点也不一定自动出现。在西方国家中,库兹涅兹曲线的下降趋势与政府采取的相应缩小收入差距措施密切相关,如政治变革和制度调整。目前,上海呈现的倒U型曲线趋势,除了产业结构、劳动力变化情况外,也与近年来致力于完善收入分配保障制度密切相关。总体看,市场在缩小收入差距方面能力有限,政府有效的政策选择至关重要,特别是对垄断形成的资源和资产分配不平等,需要政府政策导向。

(三)收入分配改革的道德原则与经济原则并存

从道德原则看,随着经济的持续增长,改革国民收入分配格局,缩小收入分配差距,是转变经济发展方式的重要方向,体现在劳动工资增长和居民可支配收入增长要始终高于经济增长、高于企业利润增长。在道德原则之外,也要考虑效率与发展的经济原则。如提高工资的经济与社会效益,对通货膨胀、外部制约、财政能力以及企业对非市场政策的反应等。就经济意义而言,把握好工资增长的力度和频度,与经济增长相适应、与经济转型相适应,与企业的承受能力相适应,工资的增长要具有可持续性和连续性。

(四)收入分配改革的统一化和差别化制度并存

要特别考虑小企业经营成本的承受能力,工资收入水平提高的统一标准和“一刀切”政策很可能成为融资难题外,又是一个制约小企业发展的重要因素。一般来讲,小企业工资成本提高的边际效应更为明显。因此,在统一性、强制性保护弱势劳动者权益的前提下,也要根据企业规模和类型来区别对待,制度和机制上对小企业要有经济性,从而逐步达到一致。

[1]韩建雨.收入分配与经济增长关系问题研究综述[J].经济纵横,2011(1).