服装专业技术技能考核系统初探

2013-10-26王业宏

王业宏,姜 岩

(温州大学 美术与设计学院,浙江 温州 325035)

素质教育、应用型人才、创新(创业)能力、卓越工程师,这些次第出现的核心词汇勾勒出了国内各高校,包括纺织服装类高校服装专业以强调学生技术技能培养效果为目标,不断深化教学改革,加强教学建设工作的基本路线和方向。与之相应的教学改革实践在专业教学的目标与任务、学生的专业素质与技能、创业教育的理论与实践等方面取得了许多重要成果,也总结出了许多经验。但是,就目前而言,总体上服装专业本科毕业生的综合素质与社会需求之间的差距仍然较大,学生专业技能培养的效果仍不能达到社会工作岗位的一般要求和广大用工企业的期望水平[1]。服装专业教学改革工作已进入了触及核心问题并将取得实质性进步的重要阶段。而这一核心问题就是如何落实服装专业的培养目标,保证学生掌握能用、适用、够用的专业技术技能。

目前,虽然国内各开设纺织服装专业的高校在加强有关专业技能实践环节方面做了大量工作,但问题在于大家过多注意实践性内容的添充设置,以及各实践环节、各与实践技能相关的课程之间的配置关系,而忽略甚至回避了与实践教学相应的专业技术技能考核方法的改革。在教学实践中用理论甚至纯文字的方式考核学生的技术技能水平的现象不在少数,在服装结构设计、缝制技术等一系列课程考核中获得全优评价的学生,却无法独立完成一件合格的常规服装产品制作的情况也时有发生。

一、 目前服装专业技术技能考核方法的不足

由于目前服装专业教学系统中,在对实践教学的内容设计以及实践教学的实施与管理等方面都取得了较为全面的改革效果,使得基本保持原有传统专业教学系统特点的学生(课程)专业技术技能考核环节的缺陷表现得越来越明显。主要可归纳为如下两点:

1. 考核内容和形式

首先是考核的层次性、综合性设计不足。目前的教学系统内,严格来讲,除了毕业设计外,学生在整个学业期间,各门课程尤其是专业课程,不论是理论课还是实践课,都是以单科课程考核的方式来评定学生的学习效果。因而学生在其学业期间除毕业设计外,几乎不需要面对任何专业知识和技能的综合考核与评价。虽然相当多的院校开设了产品企划一类带有综合性知识与技能训练的课程,提供了进行多层次技术技能考核的基本条件,但却在考核阶段鲜有进行系统规划的案例,最后的考核多为报告、作业等较宽松的形式。这样做的优点是保证了每门课程的规范完整,可以通过简单的组合、替换快速完成整个培养计划的调整。其缺点是,未能向学生提示和强调各门课程之间的联系和可能的组合效果,把对专业知识、技能进行系统化、综合性训练的任务下放到学生自觉行为的层面,这显然与目前学生的基本素质不相符合。另外,从教学管理方面来讲,学生在学期间知识与技能的成长情况,只能以各门课程的考核成绩来跟踪,这种不直观的散点式数据,在没有专职分析人员和长期教学管理经验的情况下,很难发现学生在学习过程中技术技能成长与教学目标之间的差距有多大。这种情况积累到毕业设计环节,学校在教学质量控制指标(优秀率、及格率、毕业率、二次答辩比率)、毕业生就业情况与专业招生挂钩等政策性压力下,如果被人为放松考核要求,不合格毕业生就会以合格甚至优秀的成绩进入社会,这种情况在当今社会并不少见。从学习者的角度考虑,获得学分后,相应课程涉及的知识或技能不会再次正式地被评估和考核[2],只要有一点点偷懒的情绪,就会转化为放弃的行为,许多学生直言“考试完成以后就还给了老师”的声音也不绝于耳。

其次,严格、正规的以专业技术技能操作为主要内容的考核技术有待大力开发。目前,单纯以文字性材料获得实践课程学分的状况仍然存在,典型的例子是毕业实习和各类型的调研实践环节,学生的成绩评定主要依据学生提交的相关报告;而以操作和作品为主要内容的技能考核多采用作业提交的方式进行。这与强调专业技术技能培养的教学目标不相匹配,而且这种缺乏过程控制的方法,学生作弊成本较低。有些任课教师为了体现其所授课程的高综合性特点,在未考虑课程体系协调配合的条件下,有意扩大课程训练范围,从而在考核过程中出现与关联性课程或系列课程(如图案、色彩、服装计算机图形图像技术、服装设计系列课程等)考核内容雷同甚至重复的现象,可能导致出现学生一份作业打通关的现象。

2. 考核评定的有效性

服装专业技术技能考核的有效性要以被考核项目的考核结果与被考核者实际水平之间的对应程度为根据,但精确检测并评价某个对象的专业技能水平是困难的,尤其是在一门课程的课时有限和授课资源的限制之下。另外,目前大部分课程都是以主讲教师独立命题、主考、阅卷(评定)的方式组织课程考核工作,因此,主讲教师的专业技能水平、个人技术和情感取向、对教学目标的理解程度、对先进技术和企业需求的了解程度以及责任心和职业道德水平等,往往会上升为影响成绩评定的重要因素,甚至取代学生真实技能水平和作业作品质量而成为专业成绩评定的主要因素。在考核标准模糊、考核程序自由度高、专业性监管不力或缺位以及环境压力、政策压力、学生反制的诱惑和压力(如学生评教)等情况下,专业技术技能考核的结果就更容易偏离学生的实际学习效果。

二、 考核系统的技术构成

1. 服装专业的技术技能结构

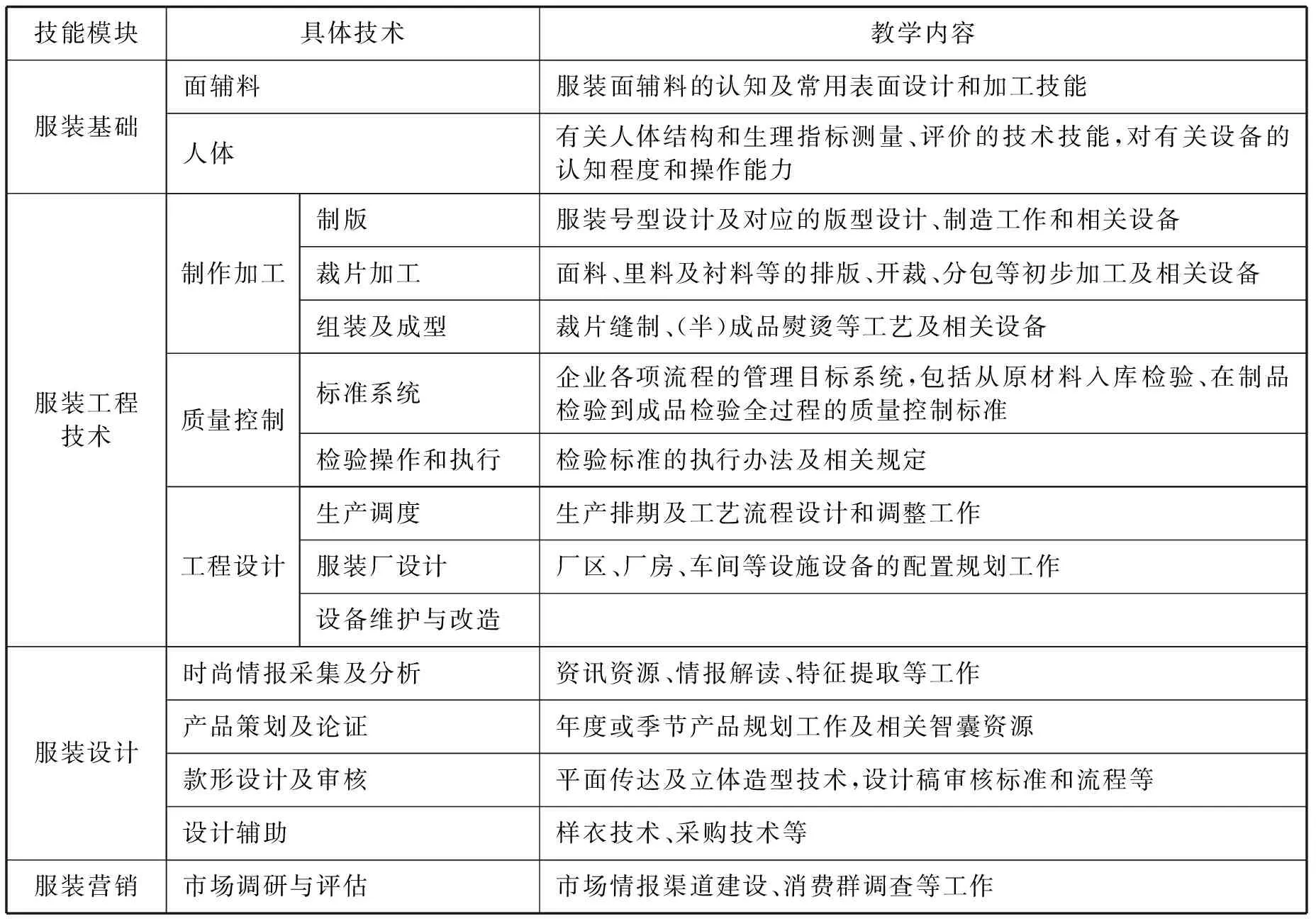

基于文献[1]对服装企业基本技术结构的分析,可以对现行企业技术系统中存在的,且可在高校教学过程中培养完成,并可能进行有效考核的服装专业技术技能的种类和特点进行梳理归纳,结果如表1所示[1]。

表1中任何一个技术技能项目,甚至是二级、三级子项目都可以成为一项技术技能考核的核心命题。本科生培养在有限学时内要开设所有的考核项目既不可能也无必要。因而,妥善合理地选择体现专业教学特色的技术技能考核项目并加以组合,以特色的考核带动特色教学,才能作出突出专业特色要求的理性选择。

2. 资源和条件

(1) 基础性条件。基础性条件指保证技术技能考核工作顺利进行所需的软硬件条件,主要包括设备、场地、原材料、考务团队及咨询专家、课时计划保证等。这些条件为开展技术技能考试与评估工作提供了基本保证,对考核系统的运行有重要影响。

(2) 客观化条件。要使技术技能考核真正反映学生的专业技术技能特点和水平,进而体现技术技能教学与训练的执行效果,就必须提高考务客观化、标准化、透明化,其中考务客观化是基础性工作,考务标准化和透明化必须建立在考务客观化之上才有实际意义[3]。因此, 对客观化的命题、 考核、影响的题库资源、评估标准(标准手册及标准样品)、考务管理流程、评估结果的定义及说明等软、硬件资源进行持续的研究和升级,是在技术技能考核系统建设和运行中贯穿始终的重要工作。

评估等过程有重要

3. 跟踪与调整

为了主动校验考核后学生技术技能变化的趋势,并保证学生相应技术技能水平的维持和延续,考核系统需要配套具有反馈和调整功能的学生技术技能变化跟踪机制。如在后续课程或其他可能使用已考核项目的教学环节中设置相应的控制点,当发生学生的相应能力不足时则警报提示,以便任课教师和教学管理部门采取措施,包括加强指导、督促训练提高、限期改进、重新考核评估等具体形式。另外,定期抽检制度也有助于及时反馈,以有效控制和预防学生技术技能退化的风险。

对毕业生的社会反馈调查工作而言,技术技能考核系统也提供了学校和企业交流沟通中更有针对性、效率更高的技术语言,这会直接加深企业对学校专业培养目标和手段的理解,也便于学校将企业的意见和要求整合转化成更具现实意义的教学方案。

三、 结语

作为现阶段服装专业教学改革的核心工作,技术技能考核系统的建设必然会辐射并带动各门专业课程考核办法的发展变化,而这种改变自然地要求建立与之相应的课程系统,开发适用的教学手段,培养胜任教学工作的师资队伍,丰富教学资源并提高其适用性,建立新型师生关系,从而带动并完成整个教学系统的升级和进步。

服装专业技术技能考核系统的建设工作是一项具有广泛关联性的重要工作,毕其功于一役的想法是不切合实际的。因而,建设过程的阶段性设计和建设期间外部条件的支持和配合(如教学监督机制的宽限、包容和认可)也是非常重要的因素。

参考文献:

[1] 姜岩,王业宏.本科层次服装专业人才结构分析:以温州地区为例[J].纺织教育,2011,26(6):446-448.

[2] 姜岩.服装学院学生专业知识结构方面存在的几点突出问题[C]//温州大学第十八届教育研究学术年会获奖论文集,2008:37-39.

[3] 蔡映辉.对学分制的认识及其教学管理机制的建立[J].理工高教研究,2003,22(3):44-46.