松江大学城图书馆校际图书通借通还服务探讨

2013-10-26田文夫陈惠兰

王 彦,冯 晴,田文夫,陈惠兰

(1.东华大学 图书馆;2. 上海对外经贸大学 图书馆,上海 201620)

随着各高校办学条件的改善,高校图书馆的文献信息资源也在逐年增加,但现有图书资料仍然难以满足教学、科研的需要,同时各校图书馆间重复购置图书资料的现象也非常严重, 造成了有限资源的浪费,因此拥有与远程获取并重是最理想的馆藏发展模式[1]。远程获取在大学城中可以较方便地通过资源共享来实现,而且大学城建立的初衷就是能够实现各方面的资源共享,其中图书馆的文献资源共享是大学城资源共享的重要内容之一。如果能在大学城的各个高校之间实现文献资源共享,开展校际图书通借通还服务,就能极大地节省读者的时间成本,提高高校图书馆馆藏流通质量,同时也扩大了单个图书馆的馆藏范围,为图书馆增加大量的隐性馆藏。然而目前关于图书通借通还服务的研究大多限于本馆的几个校区之间,如南京师范大学图书馆[2]、河南工业大学图书馆[3]等,很少有关于不同学校图书馆之间校际图书通借通还的研究。不同图书馆在管理体制、管理系统等方面都存在差异,可以想象,不同馆之间图书通借通还服务开展的难度要远远大过本馆内部的相关服务。

本文探讨如何在松江大学城7所高校图书馆之间构建校际图书通借通还服务体系。通过对7所大学馆藏资源、管理系统、管理体制等多方面的调查,摸索出一套行之有效的校际图书通借通还服务解决方案,为进一步促进大学城资源共享、合理配置采购经费、建立各具特色的馆藏体系和文献资源保障体系做出贡献。

一、 松江大学城各高校图书馆基本状况

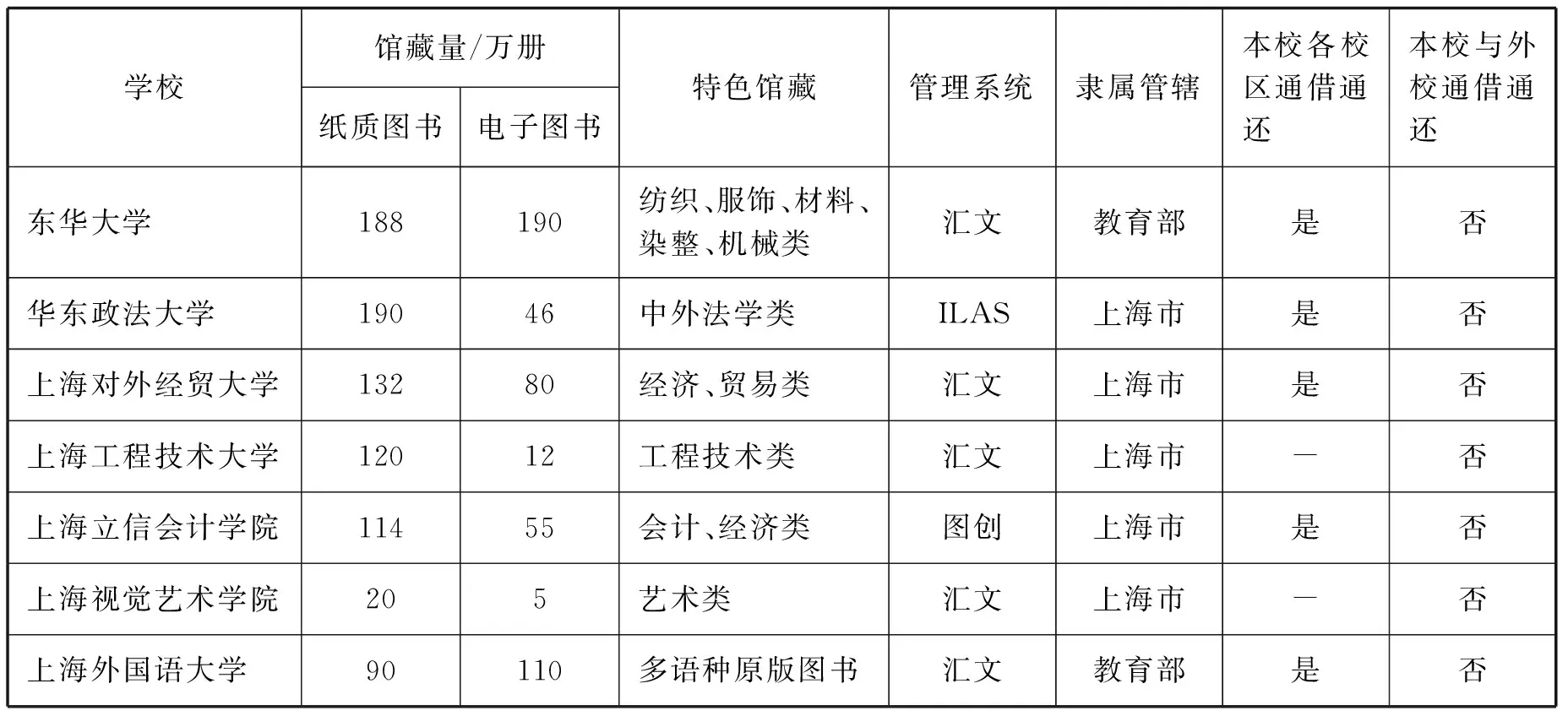

上海松江大学城位于上海松江新城区西北角,占地约8000亩[4],城内汇集了东华大学、华东政法大学、上海对外经贸大学、上海工程技术大学、上海立信会计学院、上海视觉艺术学院、上海外国语大学7所部属和市属本科院校。松江大学城是一座没有“围墙”的大学园区,这不仅体现在校与校之间没有围墙,只是用绿化带或河流来划分边界,更体现在大学城内各类资源的共享方面,包括各类体育场馆、生活配套设施、各种教学配套等资源的共享,其中图书文献资源是这些可共享资源中利用率最高的内容之一。根据2013年4月的调查结果,松江大学城7所高校图书馆的基本情况如表1所示。

表1 松江大学城7所高校图书馆基本情况

二、 松江大学城校际图书通借通还服务的可行性

校际图书通借通还是指读者可以在任何一所学校查询他校图书馆的全部馆藏信息和借阅信息,并在任何一馆外借、归还、预约馆藏所有图书。其服务形式是采用“一卡通”或其他借阅证,在任意图书馆实现异点借书和还书。

随着松江大学城基础建设的逐步完善,购买图书资源已经成为各高校图书馆的一项最主要支出。然而各校能够用于图书购置的经费总是有限的, 能够购买的图书资料也总是有限的。为减少重复购置现象,同时避免资源浪费,大学城内各高校凭借自己的优势学科,开展馆与馆之间的图书通借通还服务势在必行。在同一区域内开展此项服务也具有天时、地利、人和的条件。

1. 天时:各校资源丰富且各具特色

松江大学城7所高校文献资源收藏丰富,馆藏涉及经贸、工程技术、纺织服装、法学、艺术、外语等多个学科,学科覆盖面广且特色鲜明。尽管各校馆藏资源的专业特色不同,但是这其中既有重复专业,又有互补专业,还有交叉专业。因此,对于学科设置重合的部分,各馆可以通过校际图书通借通还服务相互利用,没必要重复购置而造成浪费。实际上即便是图书资料经费充裕的图书馆,如清华大学、北京大学,能够购买的图书资料也是相对有限的,也不足以满足所有学科的教学和科研需要,不能做到所有专业学科的全覆盖和图书资料的全收藏。因此在文献资源建设方面各馆完全可以实行分工建设,以资源共享的模式,形成一个开放的高水平的文献保障联合体,起到强大的统辖式辐射作用,为教学和科研服务[5]。由此可见,开展校际图书通借通还服务的可行性是具备的,必要性也是存在的。

2. 地利:各校地理位置靠近

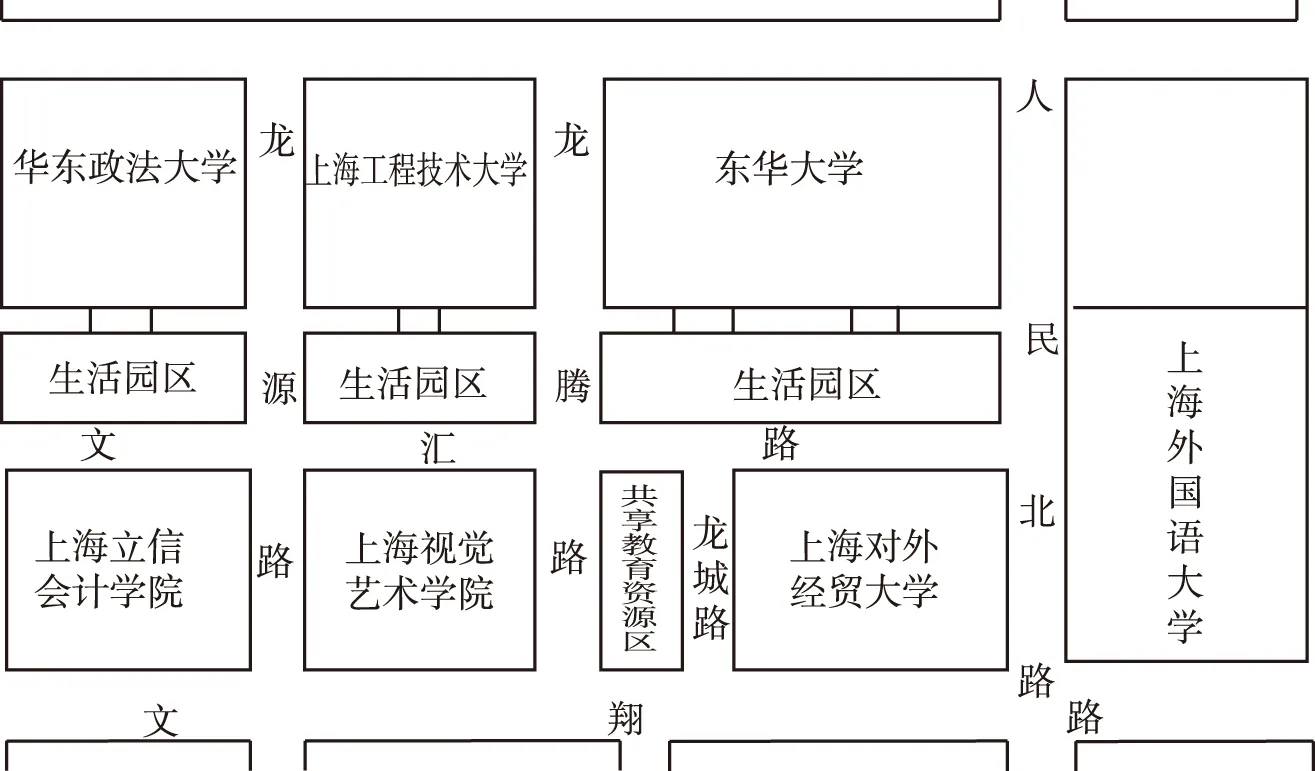

为了促进松江大学城7所高校之间的资源共享,在大学城建设伊始,就在几所大学中间的龙城路与龙腾路之间规划设立了544.2亩的资源共享区,布置在大学城的中部,呈带状形成纵向中轴线[6],7所大学分别处在中轴线的东西两侧,呈长方形分布(见图1)。各校之间仅靠自行车即可迅速到达,为实现高校间图书通借通还服务提供了便利,奠定了图书资源共享的基本条件。

3. 人和:大学城各校之间的关系和谐融洽

松江大学城各校图书馆在建设初期就始终保持着和谐融洽的合作关系。2008年6月松江大学城7校图书馆馆长协作联席会议在上海视觉艺术学院图文信息中心成功举办,会议主要探讨了图书馆在大学建设中的重要性和图书馆文献资源共建共享及协作模式。此后,松江大学城7校图书馆每年定期召开联席会议,探讨图书馆的未来发展及合作的可行性。2009年,松江大学城7校就试行校际图书借阅服务,将校际图书资源共享服务向前推进了一大步。然而到目前为止,该项服务只停留在各馆仅办理5张借书证供教师使用的阶段,而且只能在该馆借还图书,没有实现真正意义上的校际通借通还服务,但已向开展此项服务迈出了探索性的第一步。

图1 松江大学城园区图

三、 松江大学城校际图书通借通还服务面临的主要问题及对策

1. 管理体制存在差异

目前松江大学城7所高校分属教育部和上海市管理,由哪个管理机构开展通借通还服务还很难确定,需要进一步调研。因此必须建立专门的组织机构进行协调和领导方可有效解决此问题。大学城内的各高校图书馆是一种横向的关系,各馆使用的管理系统不同,在资源有限的情况下,可以通过成立图书馆联合体,利用校际互借证实现校际互借,而且这种方式已有成功先例[7]。就松江大学城而言,松江大学城管理委员会就是一个类似的平台,可以组织各校图书馆成立一个统一规划和管理的图书馆协调机构,在已有的大学城图书馆馆长联席会议的基础上,建立组织机构进行协调和领导,设立管理制度、借阅规则、服务方式、仲裁纠纷等。其目的是统一工作流程,协调执行过程中出现的问题,使学校之间建立起一种横向联系,同时调动各馆参与其中的积极性,确保通借通还服务的顺利进行。

2. 读者数据、馆藏数据各自为政

目前各馆所使用的3种管理系统存在着一定的差异,因此建立统一的检索平台是实现校际通借通还服务的技术支撑。虽然读者通过该平台确定所需图书所在的馆藏地点,既方便快捷,又节省检索时间,但统一开发或购买新的管理系统需要人力、物力和财力的支持,实施起来有一定的难度。因为要建立新的管理系统,首先要整合各馆的读者数据、馆藏目录和图书流通数据。虽然目前松江大学城7所高校在学生一进校就可使用一卡通进行个人身份认证、消费等金融支付及资源共享行为,但仍有高校尚未开通一卡通的借阅证功能,各馆的读者数据分别存储在各馆相对独立的数据库中。因此将各馆数据库中的读者数据导入新建成的统一的图书馆管理系统中,将为整合读者数据增加难度。对于各馆的馆藏目录和图书流通数据等,由于各高校图书馆是从本校、本部门的需求出发,没有规范、也没有执行统一的技术标准,从而造成数据库的整合受到限制,甚至出现无法整合到同一平台的问题。

尽管难度不小,但事实上我国首个高校间图书实现通借通还的大学城区——浙江滨江高校园区网络图书馆已成功运行10年,在技术层面上已有成功经验可以借鉴和学习。因此如何将目前松江大学城7所高校所使用的3种管理系统的读者数据、馆藏目录和图书流通数据等整合到同一集成平台上,从而使读者在任何一个图书馆都能办理图书的借、还、续借、预约借书等手续,实现真正意义上的校际图书通借通还服务,是可以在借鉴已有经验的基础上,通过运用更为先进的技术手段得以实现的。而且统一管理系统的优点也显而易见:数据的无缝链接,网络交互的实时性,工作流程统一且易于控制,系统管理与维护更加便利[8]。

3. 各图书馆的思想需统一

松江大学城各校的师生人数和各校图书馆的图书资源数量均存在很大差异。资源多的图书馆担心自己的资源被过度利用,资源少的图书馆则担心自己“人微言轻”。因此各馆是否会愿意以平等、互惠互利的原则与其他馆建立合作关系,签订馆际通借通还协议,甚至注册成为授权用户,使得各馆在思想上做到人、财、物的高度统一管理,还需要各馆之间进一步沟通与协调。相信通过沟通,转变传统的办馆理念和文献自我保障思想,增强图书资源共享意识,消除各馆间的隔阂应该不难。

4. 流通事务中存在的困难

实现校际通借通还服务后,读者可以在任意一馆归还所借图书,如何解决异馆归还的图书送回原馆的难题就凸显出来。所幸的是松江大学城各馆相距较近,使异馆还书造成的流通事务中产生的困难较易解决。可以由协调机构每天派交通车收集再分发到借出馆办理还回手续,也可以由各馆成立专门的图书流通队伍,定期将各图书馆的图书收集并归回原馆。例如东华大学图书馆成立的由勤工俭学学生组成的“小蜜蜂服务队”,就是这样一支承担这项工作的队伍。这支由学生自主管理的队伍,定期前往其他各馆收集东华大学图书馆的图书,并将其带回。采用学生勤工俭学的办法,既为学生提供了锻炼的机会,又帮助图书馆解决了问题,达到通还的目的。

四、 松江大学城校际图书通借通还服务解决方案

根据上述研究,笔者认为可以从管理、技术、实现三个层面着手,探索出一套行之有效的校际图书通借通还服务解决方案(见图2)。管理层需要摒弃陈旧的“以书为本、重藏轻用”的观念,树立全局观念,认识资源共享的必要性,从而支持成立专门管理机构,推动校际合作的顺利进行,推行图书馆资源共建共享;技术层需要解决开发统一管理平台的技术问题,最终实现数据的兼容、整合,从而为顺利开展校际图书通借通还服务奠定基础;实现层需解决读者事务和流通事务所涉及的各环节问题,其中读者事务中读者借书证的注册、挂失、注销及超期罚款等,流通事务中异馆还书再归还原馆等一系列流程,都要有规章制度,进行规范化管理。此时,专门的管理机构应当充分发挥作用,组织和协调各校开展好图书通借通还服务。

图2 校际图书通借通还服务解决方案

五、 结语

大学城内各高校间文献信息资源的共建共享是近几年大学城建设的热点问题之一。在大学城内高校间实现图书通借通还服务已有成功经验的情况下, 早日实现松江大学城各高校馆图书资源的共享已经成为大学城师生热切期盼的服务项目之一。校际图书通借通还服务的实现, 不仅能最大限度地提供和开发利用馆藏资源, 使用户在任意一馆方便地使用各馆的馆藏资源, 同时也能缓解越来越强的读者需求与文献资源储藏力相对降低的矛盾, 大大减轻各馆的采购压力, 优化资源配置, 提高馆藏利用效率和服务质量水平, 可谓一举多得[9]。

参考文献:

[1] 董灵燕.广州大学城文献信息资源共建共享的探析[J].科技情报开发与经济, 2006 (2): 11-13.

[2] 陈方宁,陈欣慧.利用汇文Libsys 3.5系统实现高校图书馆通借通还服务的探讨[J].农业图书情报学刊,2011,23(2): 194-196.

[3] 苏超. 对高校多校区图书馆通借通还运行情况的研究及前景展望[J].河南工业大学学报:社会科学版,2009,5(3):72-75.

[4] 百度百科.松江大学城[EB/OL].[2013-04-28].http://baike.baidu.com/view/134734.htm.

[5] 靳随玲. 大学城图书馆资源共知共建共享研究:以长安大学城为例[J].当代图书馆,2007(3): 61-64.

[6] 王成超. 我国大学城的空间模式与区域联动研究[D].上海:华东师范大学,2005.

[7] 欧阳睿,刘敏榕. 福州大学城图书馆校际互借和资源共享探究[J].情报探索,2011(4):57-59.

[8] 邓尧伟.广州大学城图书馆通借通还模式探析[J].图书情报工作,2009,53(9):86-89.

[9] 宓永迪. 馆际图书通借通还的实现[J].图书馆杂志,2004,23(4):19-21.