生育政策视角下我国“中等收入陷阱”跌入风险分析——以后危机时代为界点

2013-10-22彭清华

彭清华

(福建师范大学经济学院,福州350007)

2012年我国新增劳动年龄人口首次出现下降趋势,再次引起学界、社会对人口问题的关注,是否预示着“人口红利”的终结。我国近十几年的总和生育率均低于1.5,进入“超低生育”时期。这表明在未来的改革历程中,人口问题给经济发展带来的不再是“人口红利”,而将转化为新的发展瓶颈。特别是在后危机时代,人口问题的瓶颈性日益显现,将强化我国经济发展的诸多挑战。与此相应,近几年“老龄化”、“民工荒”等问题不断显现、突出,致使部分学者提出“刘易斯拐点”到来的担忧。我国人均GDP于2010年突破4 000美元,2012年达到6 100美元。这表明在后危机时代,我国面临着“中等收入陷阱”的威胁。基于这样的研究背景,本文以后危机时代为时间界点,以生育政策为研究视角,探讨我国“中等收入陷阱”的跌入风险。

1 文献综述

自2008年全球金融危机爆发以来,后危机时代一词频现于理论界。在国内,后危机时代(Postcrisis era)最早出现于Dmitry Kuvalin在中国的主题演讲。①但直至现在,国内理论界尚未对后危机时代提出清晰的定义,研究中倾向于从时间维度上界定“后危机时代”。据该方面的现有研究成果的时间分布,理论界对后危机时代的研究成果始于1999年,在2008年后不断丰富。目前国内理论界选择2008年美国金融危机的爆发作为后危机时代的“开幕”。因此,后危机时代开始于2008年美国金融危机,在欧洲主权债务危机的冲击下,世界经济进入低迷的发展阶段,不稳定性、不确定性因素日益增多。

自后危机时代的到来,围绕着“中等收入陷阱”问题,国内学术界从多方面和多角度展开广泛的研究与探讨。综观他们的研究,可以归纳为以下方面:(1)根据世界银行提出的定义②对“中等收入陷阱”进行解读,将“中等收入陷阱”表述为“有增长无发展”的“拉美陷阱”;[1](2)分析“中等收入陷阱”的产生诱因,提出“社会建设滞后说”、“两大转型失败说”及“五大诱因说”。王一鸣[2]比对分析跨越与陷入“中等收入陷阱”这两类国家,认为原因在于发展模式、技术创新、社会公平、宏观经济政策及体制变革方面是否得到重视;(3)探讨中国如何跨越“中等收入陷阱”。蔡昉从收入差距的视角研究认为应加强就业与公平效率的统一,以推动公平再分配为切入点实现中国经济跨越“低中等收入陷阱”。[3]刘伟研究认为转变发展方式是突破“中等收入陷阱”的关键。[4]郑秉文通过以拉美、东亚“四小龙”为参照系,指出中国经济发展的3次跨越与4个阶段,从效率驱动的角度分析中国步入中等收入阶段的挑战,研究认为需从制度、政策和基础设施三方面来推动效率驱动转型,实现“中等收入陷阱”的跨越;[5](4)国际经验的比较与借鉴。仪明金等将拉美国家失败教训、马来西亚的现实探索与韩国的成功经验三者进行阐述,得出跨越“中等收入陷阱”的经验启示。[6]上述研究和探讨对我国成功规避“中等收入陷阱”具有重要的参考价值。

但据现有能够检索到的研究成果,鲜见从生育政策视角研究“中等收入陷阱”的跨越经验或跌入教训的研究。我国理论界近年来对计划生育政策的走向问题进行广泛探讨,周长洪、万宝惠等、王浩倩分别从以人为本的理念、人口金字塔模型及马尔萨斯的人口原理角度探讨了当前我国计划生育的政策走向,并提出相应的调整看法;[7-9]陈友华、李建新、郭志刚、王涤等分别从生育率、计生工作等角度论证计划生育政策的调整必要性与迫切性。[10-13]但没有学者从“中等收入陷阱”视角出发,研究、揭示当前计划生育政策调整的必要性与迫切性。因此,从生育政策视角探讨我国“中等收入陷阱”的跌入风险将具有新的启迪意义和现实性。

2 后危机时代下计划生育政策的问题分析

经过四十几年的推行,计划生育政策发展成为一项基本国策,极大地约束了人们的生育意愿,影响着生育决策行为,在人口效应、经济效应及社会效应上给国家的人口发展和经济社会发展带来了很大的影响。但随着改革事业不断深入、市场经济逐步完善,特别是后危机时代的到来,计划生育政策存在的问题日益显现,这主要表现在以下几方面:

首先,生育政策的理念滞后,缺乏以人为本。这表现在:一方面生育政策注重对生育数量的控制,忽视了对生育质量的提升。2011年4月胡锦涛提出“要深入总结和准确把握人口发展规律,以人的全面发展统筹解决好人口问题”。③这表明生育政策的理念应着眼于人的全面发展,重视对生育质量的提升;另一方面,过去几十年中,在计划生育政策的推行过程中,往往出现部分计划生育工作人员随意闯入住宅、任意扣留、肆意罚款及强制引产等行为,甚至出现“计生指标”的摊派现象,而这极大地侵犯了居民的尊严和权利。生育权是公民一项合乎道德、合乎法律的基本权利,生育尊严是公民人格尊严的重要组成部分。2011年福建省南安计生工作人员的“跨省抓人”行为、④2012年陕西省安康的“强制引产”事件⑤都引起了社会各界的广泛关注,凸显出当前计划生育的政策执行缺乏人本理念。随着居民的权利意识、尊严感日趋强化,这不仅影响社会发展的和谐性、包容性,也不利于生育管理工作的可持续性。因此,当前生育政策缺乏以人为本的理念。

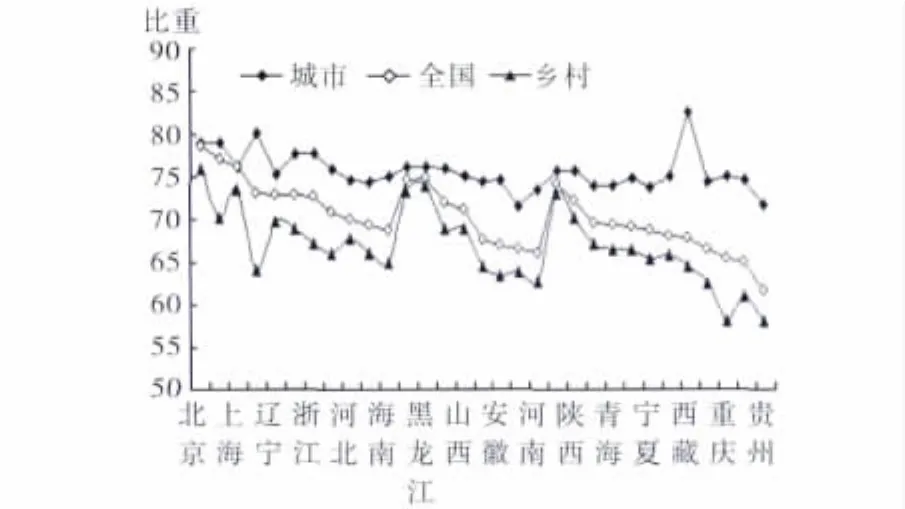

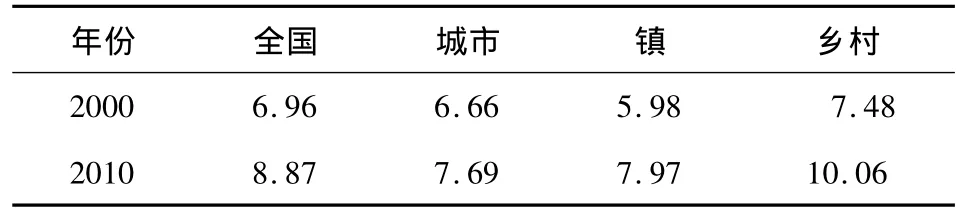

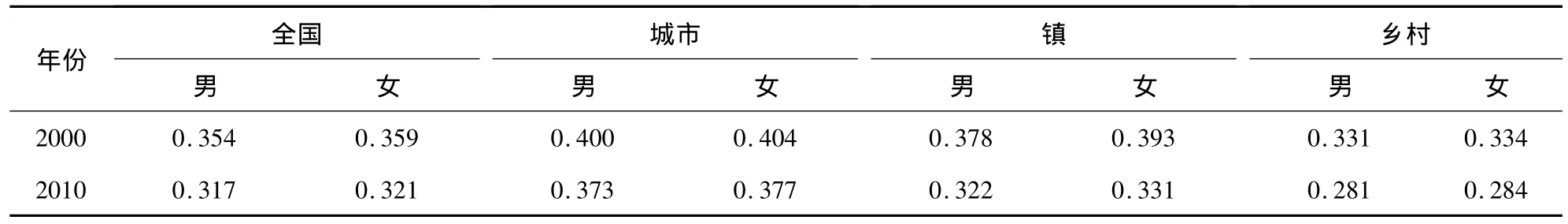

其次,生育政策二元化,增强人口发展的城乡差异性,促使了城乡间人口发展的“不对称性”突出。当前,计划生育政策的二元化体现在城市“一胎化”要求、农村“二孩”政策。在理论上,二元化生育政策倾斜于农村的人口发展,其人口结构的优化程度应高于城市。但根据全国人口普查数据,现实中人口结构的城乡差异性与理论上的推理呈“不对称性”。这表现在以下几点:(1)劳动年龄人口占比的城乡差异性显现,各省市的城市劳动年龄人口的占比均高于乡村,且这种城乡差异性随着区域间经济差距的拉大而不断凸显。随着区域的向西推进,劳动年龄人口的占比呈下降特点,且城乡差异性日益突出(见图1);(2)人口老龄化的城乡差异性强化。自改革开放以来,我国人口老龄化程度不断上升,从2000年的6.96%上升到2010年的8.87%。截止到2011年末,全国60岁及以上老年人口已达1.849 9亿,占总人口的比重达13.7%。短短一年时间,老龄人口比重上升近5个百分点。但这种上升的老龄化在城乡间的表现存在差异性,乡村的老龄化程度高于城市,二者的老龄化差距从2000年的0.82个百分点扩大到2010年的2.31个百分点(见表1)。这说明我国人口老龄化程度上升,且其城乡差异性更加强化;(3)人口性别结构失调的城乡差异性。相比于2000年,我国性别比有一定的改善,但以18岁及以下的人口(即未成年人)为对象,我国性别结构失调趋势则进一步增强,从2000年的112.96 上升到2010年116.11,其中城市的失调幅度最大,而镇、乡的失调程度高于城市(见表2)。这说明人口性别结构失调的城乡差异性逐步增强。

图1 我国劳动年龄人口的占比城乡间、区域间差异性变化

表1 我国老龄化趋势及其城乡差异 %

表2 我国未成年人男性与女性比及其城乡差异

再次,“晚婚、晚育,少生、优生”的要求约束了人们生育意愿,“优生、优育”的成本弱化了人们生育动机,促使生育率走低。在计划生育的约束下,人们的生育意愿降低。我国总和生育率从1990年的2.17降至2010年的1.18,已低于国际平均水平,处于低生育率的发展趋势。居民的生育意愿不仅受到计划生育政策的长期束缚,且随着市场经济的全面发展,其受到的经济约束不断增强。许光将城市青年生育意愿的影响因素分解为直接成本和间接成本,包含了抚养费用、教育费用、就业成本等因素;[14]许静认为目前社会经济文化等因素已取代了计划生育政策的主导地位,成为低生育时代影响育龄妇女生育行为的主要因素。[15]陈友华从城乡比较的视角,认为农民的相对生育成本高于市民,生育成本对农民的生育意愿的抑制性更强。[16]这说明“优生、优育”的成本上升很大程度弱化了居民(特别是农村居民)的生育动机。与此同时,根据人口普查结果,我国适育人群的人口占比呈下降趋势。文章选择15~35岁的人口作为适育人群,我国城乡适育人群的占比均呈下降趋势,乡村的降幅大于城市,而且适育人群的人口比重在城、镇、乡村之间存在层次性差距,农村适育人群的人口比重最低(见表3)。因此在现有生育政策的约束下,生育率的低水平和适育人群的比重下降将引致出“生育危机”的产生,加大我国“低生育率陷阱”⑥的跌入风险。

表3 我国适育人口比重变化及其城乡分布%

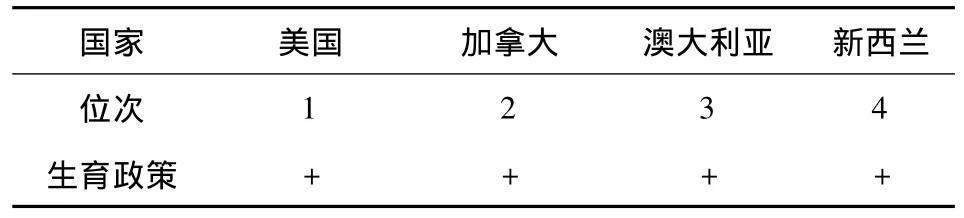

第四,在收入差距扩大的冲击下,计划生育的政策约束力趋于弱化。当前我国城乡间、区域间、阶层间的收入差距不断扩大,农村居民收入增长低于城镇,中西部居民收入增长慢于东部地区,低收入阶层收入增长滞后于高收入阶层。基于这样的背景,居民对计划生育政策的规避能力得到增强,弱化了计划生育政策的约束力。面对“一胎化”、“二孩”的生育政策,高收入阶层具有较强的经济能力,在强烈的生育偏好条件下,可以选择出国生育、移民、缴纳“社会抚养费”等手段规避计划生育政策的约束(见表4)。低收入阶层经济能力较弱,在“重男轻女”观念和“养儿防老”目的的双重作用下产生了较强的生育意愿,通过外出务工、迁居等途径实现异地生育,进而规避生育政策的约束。收入来源单一、增长不稳定弱化了低收入阶层的就业依赖性,减小了流动成本。根据计划生育工作人员反映,流动人口的生育管理是目前计划生育工作的一大难点。流动成本的减小和流动人口的生育管理难度加大,促使较强的生育偏好的低收入阶层倾向于异地生育来规避计划生育的政策约束。因此随着收入差距扩大化,高、低收入阶层对计划生育政策的规避能力不断强化,极大地降低计划生育的政策约束力,进而弱化生育政策约束的公平性与有效性。

表4 我国2011年前四大国际移民对象国的生育政策基调

3 计划生育政策存在问题与“中等收入陷阱”关系分析

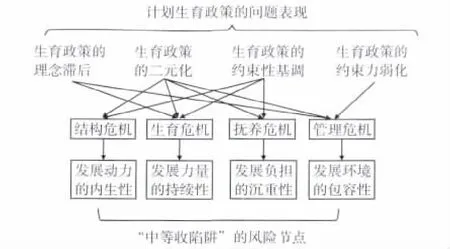

后危机时代,计划生育政策的问题愈加突出,促使我国人口发展的危机程度日益增强:(1)结构危机。在“晚婚、晚育,少生、优生”的约束和二元化生育政策的作用下,劳动年龄人口的占比下降、老龄化程度加强及性别结构失衡促使人口发展面临“结构危机”。(2)生育危机。在计划生育政策的约束下,生育率持续走低,适育人群的占比不断下降,使我国面临“低生育率陷阱”的跌入风险,且在二元化生育政策的催化下,农村的生育危机更加突出。(3)抚养危机。在生育政策的作用下,老龄化程度日益加强和“优生、优育”成本的上升,促使家庭、社会的抚养支出不断增加。在收入增长低水平、保障体系不健全的条件下,形成了“抚养危机”,且农村的抚养危机更凸显。(4)管理危机。生育政策缺乏人本理念,且在收入差距扩大的冲击下,生育政策约束力日益弱化,这极大地影响了计划生育工作的可持续性,也制约着计划生育政策的公平性与有效性,形成了人口发展的“管理危机”。

当前,我国进入了“改革深水区”,正面临“刘易斯拐点”到来的考验,处于“中等收入陷阱”的跨越阶段。基于国际视角下“中等收入陷阱”的跌入教训与跨越经验,笔者认为“中等收入陷阱”的风险节点主要在于:(1)发展动力的内生性;(2)发展力量的可持续性;(3)发展负担的沉重性;(4)发展环境的包容性。在矛盾凸显的后危机时代,计划生育政策的现有问题与“中等收入陷阱”的关系,在人口发展危机的传导作用下,表现在对“中等收入陷阱”的风险节点的冲击(见图2)。

3.1 结构危机强化了内需不足,降低发展动力的内生性

图2 计划生育政策存在问题与“中等收入陷阱”的关系机理

在计划生育政策的作用下,我国人口结构的发展呈失衡特点:人口性别比失衡与人口老龄化突出。失衡的人口结构引致出了“结构危机”的产生,一定程度上制约着我国内需扩大问题,降低了发展动力的内生性。这表现在:(1)人口性别比失衡,增强居民的储蓄偏好。部分学者曾以人口性别比失衡为视角解释高储蓄问题。[17]根据理性经济人的假设,男女性别比的不断上升,意味着男性应增强储蓄偏好,积累更多的财富存量,才能提升吸引女性的竞争力。而且随着男女性别比的城乡差异性突出,若选择同质的女性作为追求对象,落后地区的男性所需要的财富存量更多。⑦因此,人口性别比失衡一定程度上抬高了“婚姻成本”,促使男性家庭的储蓄偏好大为加强。在收入差距扩大的背景下,这也强化了“80后”、“90后”等新生代对“裸婚”的追求;(2)人口老龄化突出,强化了居民的储蓄意愿。近年来我国社保、医保的覆盖面得到很大的拓宽,但保障水平低、体系不健全促使居民仍无法有效地应对养老问题及其带来的风险。计划生育的“一胎化”要求,极大地限制了“养儿防老”这一传统的养老风险防范机制。对此,居民出于养老动机,不得不强化储蓄意愿。与此同时,随着老龄化的城乡差异性显现,保障水平越低、保障体系越不健全的地区所面临的老龄化程度越突出。后危机时代下,世界经济的低迷凸显了内需这一发展动力的战略意义。然而在计划生育政策的作用下,结构危机强化了内需不足,降低了发展动力的内生性。

3.2 生育危机的增强,促使劳动力的供给优势锐减,弱化发展力量的可持续性

自改革开放,劳动力的供给优势是我国经济增长快速、强劲的力量所在,体现在劳动力的供给数量充裕和供给价格低廉。在计划生育的政策约束下,我国生育率走低、生育人群的人口占比下降引致“生育危机”的产生,促使当前我国的人口发展面临“低生育率陷阱”的跌入风险。这将促使劳动力的供给数量下降,提高劳动力价格水平,继而促使我国劳动力的供给优势锐减。2012年我国新增劳动年龄人口的首次下降正是明显的“信号”。与此相应的是,“民工荒”现象频生表明了我国劳动力的供给优势正处于锐减状态。“民工荒”应该描述为低端行业的“劳动荒”,[18]顾宝昌认为“民工荒”根源在于人口结构的变化。[19]从人口发展角度看,“民工荒”现象频生的原因在于:(1)劳动力存量调整,低端行业的劳动力供给来源于农村、中西部地区。但目前我国劳动年龄人口的占比从2010年的70.07%降至2012年的69.2%,且该占比在城乡间、区域间的表现具有较强的差异性(城市>农村,东部>中部>西部)(见图1)。在劳动力的存量调整上,这促使农村流入城市、中西部涌向东部的劳动力数量减少,促使低端行业的劳动力供给不足;(2)劳动力增量变化。生育率连续走低和适育人群的人口占比下降促使劳动力供给预期消极化,一定程度上打破了劳动力市场“供过于求”的配置状态。面对中、高端行业的劳动力需求,新生代农民工可通过教育培训、“干中学”等途径提高职业能力,以脱离低端行业。另一方面适育人群的人口占比城乡差异性强化,其在城、镇、乡村之间层次性差距不断拉大,这促使农村劳动力供给预期更加消极。后危机时代下,“生育危机”的产生促使我国劳动力的供给优势锐减,特别是在产业结构优化滞后、技术创新有限的催化作用下,这将弱化未来我国经济的发展力量的可持续性,尤其是农村、中西部地区。

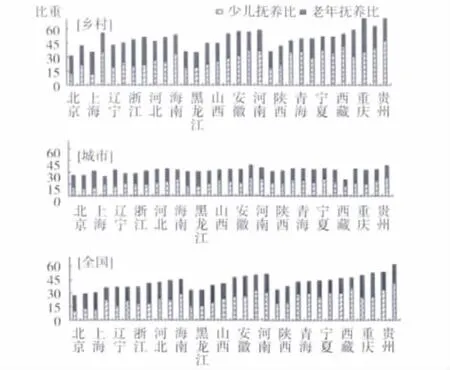

3.3 人口老龄化加剧了抚养危机,加大了发展负担的沉重性

“人口红利”的存在促使我国经济始终面对较小的发展负担。但随着计划生育所带来的“人口红利”不断减少,我国总抚养系数呈上升趋势,在老龄化突出的冲击下,部分地区的老年抚养系数高于少年抚养比。在“优生、优育”成本上升和收入增长低水平、保障体系不健全的背景下,抚养系数的上升将增强我国“抚养危机”,特别是失独老人问题。这意味着家庭、社会在未来的发展中不得不增加抚养支出,加大了发展负担的沉重性。与此同时,在二元化生育政策的作用下,抚养系数具有城乡差异性,农村的抚养系数高于城市,且随着区域的向西推进,抚养系数的城乡差异性不断增强(西部>中部>东部)(见图3)。加上农村老龄化程度更突出,这表明“抚养危机”逐步强化,其在城乡间、区域间的体现是非均衡的。在经济发展中,收入水平越低、保障体系越不健全的农村,却要面对更严峻的“抚养危机”,背负更沉重的发展负担。在城乡间、区域间的发展差距拉大的背景下,这极大地增加了我国“中等收入陷阱”的跌入风险,是值得警惕的。

图3 我国总抚养比及其结构区域间、城乡间差异

3.4 管理危机的强化,很大程度上影响了发展环境的包容性

随着居民的自我意识、权利意识的日趋强烈,计划生育的政策理念滞后,其人文关怀程度得到公众的关注。而且在收入差距扩大的冲击下,计划生育的政策约束力趋于弱化,其政策有效性与公平性也受到不少人的质疑。发展的包容性是建立于人的包容性发展,强调可持续性、公平性、共享性。当前计划生育的政策理念缺乏以人为本,不利于人的包容性发展,而计划生育的政策约束力弱化,促使其有效性与公平性渐失。比如“社会抚养费”的缴纳,对高收入阶层影响不大,而低收入阶层则陷入“生活窘境”。这意味着计划生育的“管理危机”不断强化,对发展环境的包容性起制约性作用。与此相应,计划生育政策的消极性影响也制约着发展环境的包容性。这在于:一方面是计划生育引致“独生代”的发展问题。“一胎化”的政策促使城市出现较大比例的独生子女,形成了“独生代”群体。无论是人格特征,还是能力素质,“独生代”与其父辈之间存在较大的“发展差距”,继而增强社会管理的复杂程度;另一方面计划生育政策在一定程度上强化了对妇女、儿童的拐卖行为的频生。在性别结构失调日益强化,且这种失调的城乡间差异性不断加大的背景下,“重男轻女”、“养儿防老”观念和求偶需求促使计划生育政策对妇女、儿童的诱拐行为的频生起到一定程度的强化作用。

4 生育政策视角下“中等收入陷阱”的规避分析

随着改革事业的深入、市场经济的完善,计划生育政策的现有问题不断显现、突出,增强我国人口发展的危机程度,继而冲击我国跌入“中等收入陷阱”的风险节点。为此,十分必要从生育政策的视角,提出相应路径,以规避“中等收入陷阱”。

4.1 后危机时代计划生育政策的抉择分析

当前计划生育政策的调整问题引起了理论界的广泛探讨,但尚未达成一致的认识。据现有的研究成果,目前理论界围绕计划生育政策的抉择问题的看法主要有三种:(1)个别学者主张强化计划生育政策的严格性。程恩富认为计划生育政策应调整为更加严格的“一胎化”政策,从城乡一体的角度推行“城乡一胎、特殊两胎、严禁三胎、奖励无胎”的方式;[7](2)部分学者认为应维持现有的计划生育政策。刘金塘等认为推行“二胎”政策在21世纪是不可取的,生育政策的转变将对现有的资源环境、就业问题形成较大的冲击;[20](3)大部分学者结合第六次全国人口普查的结果,建议放宽计划生育政策。马小红等通过回顾我国人口生育政策演变和对比分析印度、韩国及日本的人口政策经验,研究认为我国应渐进式调整生育政策,警惕“低生育率陷阱”;[21]石人炳等认为在城乡一体化发展的背景下,现有的“二元”计划生育政策应调整为城乡一体的“二孩”的生育政策;[22]蔡向东认为在后人口转变时期应把握时机调整生育政策,从允许二胎转变为鼓励二胎,从控制人口数量转变为提升人口质量。[23]

在矛盾凸显的后危机时代,我国面临着“刘易斯拐点”到来的考验,进入了“中等收入陷阱”的跨越阶段。笔者认为当前国家应着手调整计划生育政策,这在于:

(1)生育政策的立足点。目前,计划生育政策一方面缺乏以人为本的理念,生育管理的人文关怀程度较低;另一方面“晚婚、晚育,少生、优生”的要求影响了居民的婚育行为决策,极大地约束了生育意愿。发展理念的转变和包容性发展的提出,从宏观层面上约束生育政策应立足于人的全面发展;而居民的自我意识、权利意识的强化,在微观层面上要求生育政策的立足点为人的发展。生育政策旨在调节人口发展问题,2011年4月胡锦涛提出“以人的全面发展统筹解决好人口问题”。因此,计划生育政策应立足于人的全面发展。

(2)生育政策的国际经验。韩国在1995年完成对“中等收入陷阱”的跨越,1996年就对人口政策进行根本性转变。基于国际视角下“中等收入陷阱”的跌入教训与跨越经验,“中等收入陷阱”的风险节点体现在发展动力的内生性、发展力量的持续性、发展负担的沉重性及发展环境的包容性。当前,我国计划生育政策存在的问题对这些风险节点的强化关系日益突出,进而加大“中等收入陷阱”的跌入风险。另一方面,随着经济发展程度的提高,日本、韩国的人口发展不得不面临“低生育率陷阱”风险。生育率走低和适育人群的人口占比下降,引致“生育危机”,促使我国面临着“低生育率陷阱”的跌入风险。同样,老龄化问题也加剧了“抚养危机”,加重了我国跨越“中等收入陷阱”的发展负担。对此,面对相同且更深刻的人口问题,基于日韩的发展经验,我国应充分认识到生育政策调整的迫切性。

(3)计划生育政策存在问题与“中等收入陷阱”的密切机理(见图2)。在矛盾凸显的后危机时代,计划生育政策问题不断显现、突出,增强我国人口发展的危机程度,引出“结构危机”、“生育危机”、“抚养危机”及“管理危机”,进而弱化了发展动力的内生性、发展力量的可持续性、发展环境的包容性,增大了发展负担的沉重性,使我国“中等收入陷阱”的跌入风险趋于增大。为此,计划生育政策调整的必要性日趋加强。

(4)生育政策与收入差距的“恶性互动”。收入差距的扩大,促使计划生育政策约束力不断弱化,降低了计划生育政策的有效性与公平性,强化了人口发展的“管理危机”。与此同时,在二元化生育政策的催化作用下,人口发展危机程度的强化趋势在城乡间、区域间的体现是有差异的,农村和中西部地区面对的“结构危机”、“生育危机“及“抚养危机”更加严峻。这不仅加重了落后地区的发展负担,也使发展动力的内生性、发展力量的可持续性及发展环境的包容性更加脆弱,从而促使城乡间、区域间的收入差距进一步扩大。基于计划生育政策与收入差距的“恶性互动”,二元化生育政策未能有效地发挥“倾斜”作用,反而制约着落后地区的人口协调发展、经济可持续发展。这凸显了计划生育政策的调整现实性。

4.2 生育政策视角下“中等收入陷阱”的规避路径

随着计划生育政策存在问题与“中等收入陷阱”关系日益密切,计划生育政策调整的必要性、现实性、迫切性不断增强。为此,笔者提出计划生育政策的调整路径,以规避“中等收入陷阱”。

(1)转变生育政策理念,坚持以人为本。计划生育政策的调整应以服务于人的全面发展为立足点,而不是片面地控制人口数量。这要求在政策执行中严格依法办事,切实尊重居民的生育权、生育尊严,进一步提高生育管理的人文关怀程度。

(2)转变计划生育的政策基调,弱化生育政策的二元性。一方面随着生育行为的经济约束不断强化,计划生育的政策基调应适时地从限制性“少生、晚育”转变为支持性“优生、优育”,促使生育管理的重点从控制生育数量转变为提升生育质量;另一方面,应着手弱化生育政策的二元性,从城市“一胎化”、农村“二孩”的二元化要求调整为城乡一体的“二孩化”政策。这是城镇化快速扩张背景下弱化人口发展的城乡差异性的必然选择,以避免跌入“低生育率陷阱”。

(3)全面推进计划生育的政策环境的包容性建设。一方面推动社会保障体系的健全,根据通货膨胀水平提高保障水平,发挥社会保障的真实效用。面对优生、优育的成本上升,应充分重视将居民的重大生育支出纳入保障范围,降低居民、家庭经济层面的生育负担;另一方面加强婚育知识的宣传,普及“健康、和谐、可持续”的生育文化,进而消除传统生育理念的滞后性影响。与此同时,基于人口发展的城乡差异性,须十分重视在政策环境的包容性建设上“倾斜”于农村、中西部地区,如婚育服务站的“进乡入村”,为落后地区居民的婚育行为提供支持性举措。

5 结语

在矛盾凸显的后危机时代,我国计划生育政策的现有问题不断显现,增强了我国人口发展的危机程度,引致出“结构危机”、“生育危机”、“抚养危机”及“管理危机”。这促使我国在“中等收入陷阱”的跨越阶段发展动力的内生性、发展力量的持续性及发展环境的包容性趋于弱化,加重了发展负担的沉重性,从而加大“中等收入陷阱”的跌入风险。随着计划生育政策存在问题与“中等收入陷阱”的关系日益密切,计划生育政策调整的必要性、现实性、迫切性日益增强。对此,文章认为应从政策理念、政策基调及政策环境对计划生育政策进行调整,以促进人口事业的均衡发展,为我国跨越“中等收入陷阱”创造可持续性的人口环境。

注 释:

① 迪米垂·库瓦林(Dmitry Kuvalin).后危机时代的中俄合作关系[J].匡小苏,译.开放导报,1999(12):33.

② 中等收入陷阱,来自世界银行《东亚经济发展报告》(2006),是指一个经济体突破人均GDP 1 000美元的“贫困陷阱”,很快奔向 1 000美元至 3 000美元的“起飞阶段”,在人均GDP 3 000美元后因经济增长动力不足、社会矛盾激化等的作用促使经济增长回落、停滞,难以从中等收入水平向高收入阶段迈进。

③ 引自2011年4月胡锦涛在中共中央政治局第二十八次集体学习中的重要讲话内容。

④ 来自《新京报》2011年11月1日“南安——计生办跨省抓人强制结扎称不做影响成绩”报道。

⑤ 来自《新华网》2012年6月26日“陕西安康通报“大月份引产”调查结果和处理决定”报道。

⑥ 低生育率陷阱,具体表现为一旦总和生育率降至1.5水平,扭转生育率下降趋势将会变得极为困难。所有已经步入这一“陷阱”的国家,尚无重新达到世代更替水平的先例。

⑦ 财富是居民婚姻决策行为的重要因素,并不是唯一变量。文章根据理性经济人的假设,采用财富这一变量。

[1]成思危谏言中国应警惕落入拉美式“中等收入陷阱”[EB/OL].(2011 - 04 - 28).http://news.xinhuanet.com/fortune/2011-04/28/c_121360736.htm.

[2]王一鸣.“中等收入陷阱”的国际比较和原因分析[J].现代人才,2011(2):30-33.

[3]蔡昉.中国经济如何跨越“低中等收入陷阱”?[J].中国社会科学院研究生院学报,2008(1):13-18.

[4]刘伟.突破“中等收入陷阱”的关键在于转变发展方式[J].上海行政学院学报,2011(1):4-11.

[5]郑秉文.“中等收入陷阱”与中国发展道路——基于国际经验教训的视角[J].中国人口科学,2011(1):2-15.

[6]仪明金,郭得力,王铁山.跨越“中等收入陷阱”的国际经验及启示[J].经济纵横,2011(3):57 -60.

[7]周长洪.从以人为本看我国人口问题与生育政策[J].人口与发展,2012(3):34-40.

[8]万宝惠,张晶.用人口金字塔模型探讨计划生育政策走向[J].北京师范大学学报:自然科学版,2011(12):645-646.

[9]王浩倩.从马尔萨斯的人口原理看我国计划生育国策[J].前沿,2012(4):126-128.

[10]陈友华,胡小武.低生育率是中国的福音?——从第六次人口普查数据看中国人口发展现状与前景[J].南京社会科学,2011(8):53-59.

[11]李建新.30年的计划生育政策亟须改变[J].商务周刊,2011(5):31-32.

[12]郭志刚.调整生育政策正当其时[J].新世纪周刊,2011(5):86-89.

[13]王涤,顾宝昌.基层计生干部的困惑与心声调查[J].人民论坛,2012(20):9 -11.

[14]许光.低生育水平城市青年生育经济约束与政策突破[J].中国青年研究,2011(5):77-81.

[15]许静.中国低生育水平与意愿生育水平的差距[J].人口与发展,2010(1):27 -35.

[16]陈友华.农民生育成本分析:城乡比较的视角[J].南京人口管理干部学院学报,2011(4):27-29.

[17]Wei S J,Zhang X B.The Competitive Saving Motive:Evidence from Rising Sex Ratios and Savings Rates in China[R].NEBR Working Paper,No.15093,2009.

[18]彭清华.通胀预期约束下劳动力资源流动问题研究——兼议“民工荒”现象[J].华北电力大学学报:社会科学版,2013(1):42-46.

[19]顾宝昌.民工荒生源荒根源在于我国人口结构已变化[J].农村·农业·农民,2012(9B):35-37.

[20]刘金塘,林福德.21世纪中国人口发展前景[J].人口学刊,2001(3):17-23.

[21]马小红,孙超.中国人口生育政策60年[J].北京社会科学,2011(2):46-52.

[22]石人炳,张维.城乡一体化与我国“二元”生育政策改革[J].人口与经济,2011(6):17-22.

[23]蔡向东.后人口转变时期中国人口政策的思考[J].当代经济研究,2012(6):27 -32.