安徽东至兆吉口铅锌多金属矿床地质特征及找矿方向

2013-10-10段开兵庄天明段吉琳

段开兵, 庄天明, 段吉琳

(1.安徽省地球物理地球化学勘查技术院,安徽合肥 230022;2.中国地质大学地球科学与资源学院,北京 100083;3.东华理工大学,江西南昌 330013)

东至兆吉口铅锌多金属矿床位于长江中下游成矿带安庆-贵池矿集区南侧。长江中下游成矿带位于扬子板块北缘的长江断裂带内,受特提斯构造域、古太平洋构造域和深部壳幔作用过程复合形成的中生代转换构造背景控制,构造-岩浆-成矿活动极为活跃,是全国最重要的金属成矿带之一(常印佛等,1991;翟裕生等,1992;李曙光,2001;吴言昌,1999;周涛发等,1999,2008;真允庆,2009),该成矿带由多个各具特色的矿集区组成。兆吉口铅锌多金属矿床含铅锌资源量达30多万t,并伴生有铜、金、银矿,该矿床的发现被誉为皖西南地区地质找矿的重大突破。通过野外地质调查和资料整理,笔者详细阐述兆吉口铅锌多金属矿床地质特征,结合物化探资料,指出下一步找矿方向。

1 成矿地质背景

兆吉口铅锌多金属矿床大地构造位置跨两个Ⅱ级构造单元,处于下扬子台拗和江南台隆的过渡部位,江南台隆(Ⅱ级)环玉山台拱(Ⅲ级)障公山复背斜的西段。

区域上地层自中元古界至新生界均有分布,以中元古界溪口岩群、新元古界青白口系历口群及南华系休宁组(Nh1x)地层出露齐全,寒武系—志留系等地层零星分布。中元古代扬子古陆北东缘急剧下沉形成活动性盆地,接受了蓟县系溪口岩群环沙组(Pt2h)、牛屋组(Pt2n)鲍玛序列发育的浊积岩沉积,为一套低绿片岩相浅变质岩系,其后的四堡期造山运动形成褶皱基底。四堡运动使区内牛屋组、环沙组地层受区域变质,并发生强烈褶皱造山,其后新元古界青白口系历口群葛公镇组(Qbg)、邓家组(Qbd)、铺岭组(Qbp)、小安里组(Qbx)呈区域角度不整合于褶皱基底之上。其岩性为变复成分砾岩、变岩屑砂岩、变粉砂岩、变粉砂质泥岩、变安山质凝灰岩等。准地台盖层在区内由南华系休宁组至志留系高家边组(S1g)组成,其岩性为砾岩、砂岩、炭质页岩、硅质岩、灰岩、白云岩、粉砂质泥岩、页岩等,为一套浅海、滨海、陆棚相碎屑、化学沉积建造。中生界白垩系下统徽州组(K1h)紫红色砂砾岩在东至断裂带南段有零星出露,为断陷沉积,新生界第四系在研究区在低凹地形广泛出露。

区域上,各时代地层均发生了不同程度的褶皱,其中以印支期褶皱最为强烈,构成了北东东向展布的构造格局。断裂构造也十分发育,主要有北东向、北北东向、近南北向、近东西向、北西向等几组,其中规模较大的有东至断裂、龙门尖断裂和许村断裂等。

岩浆岩在区域上不发育,侵入岩有戴村岩体及中酸性脉岩,在青白口纪铺岭组中见有变玄武安山岩、凝灰岩等火山岩。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区出露地层主要为新元古界青白口系、南华系和震旦系,中元古界溪口岩群、古生界寒武系—志留系出露面积小。矿区内自老至新主要地层为:环沙组(Pt2h)、牛屋岩组(Pt2n)、葛公镇组(Qbg)、邓家组(Qbd)、铺岭组(Qbp)、小安里组(Qbx)、休宁组(Nh1x)、南沱组(Nh2n)、兰田组(Z1l)、皮园村组(Z2p)。其赋矿层位为蓟县系环沙组地层。

环沙组按其岩性可分为上下两段,下段岩性主要为浅绿色中薄层变细粒岩屑砂岩、变粉砂岩、千枚状板岩,上段岩性由浅灰色、灰色中薄层变岩屑砂岩以及变粉砂质泥岩组成。环沙组之上是由灰色、灰黄色中薄层—中厚层变岩屑砂岩、变粉砂岩、变泥岩以及变岩屑砂岩夹变粉砂岩、变泥岩组成的牛屋岩组。葛公镇组不整合于环沙组之上,主要由灰色、灰黑色中厚层—厚层变复成分砾岩、变粉砂岩、变粉砂质泥岩、变泥岩等组成,韵律特征明显。邓家组主要由灰色中薄—中厚层变岩屑石英砂岩、变粉砂岩、变细砾岩、变粉砂岩和变粉砂质泥岩组成。铺岭组岩性为灰绿色似层状变安山玄武岩、变安山质凝灰岩和变泥质粉砂岩等,其中变火山岩岩石具气孔、杏仁构造,为陆相火山喷溢相产物,平行不整合于邓家组之上。小安里组主要由浅灰绿色、灰黄色厚层变质砂岩及粉砂质泥岩组成,与下伏铺岭组呈平行不整合接触。休宁组主要由紫红色中厚层复成分砾岩、含砾砂岩和灰绿色砂岩、含凝灰质泥岩组成,超覆不整合于小安里组之上。南沱组主要由灰黄色厚层冰碛含砾岩屑砂岩、含砾凝灰岩和砂泥岩组成,与下伏休宁组为平行不整合接触。兰田组主要由灰、灰黄色中薄-中厚层泥岩、灰岩、白云岩组成,与下伏南沱组整合接触。皮园村组主要由灰色、灰黑色中厚层—巨厚层硅质岩、条纹状硅质岩、硅质岩夹炭质硅质页岩组成,局部夹有含炭白云质灰岩,与下伏皮园村组呈整合接触。

2.2 构造

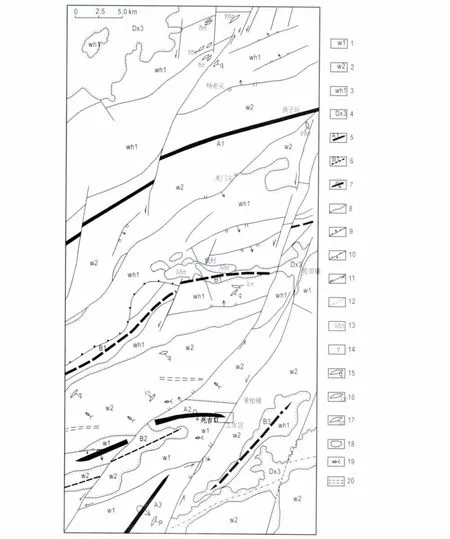

研究区先后经历了四堡运动、晋宁运动、加里东运动、印支运动、燕山运动、喜山运动,特别是印支运动在区内表现强烈,使得区内各时代地层均发生了不同程度的褶皱,形成了一系列褶皱、断裂构造(图1)。

褶皱构造以北东东向展布为主,孩子坑背斜(A1)、戴村向斜(B1)、兆吉口倒转背斜(A2)、雷公尖向斜(B2)、官港倒转背斜(A3)、花子坑向斜(B3)。东至矿区断裂构造十分发育,东至断裂是区内规模最大的区域性断裂,带内发育大量断层泥。出露长度近20 km,宽数十米至1.5 km,走向NNE15°~30°,倾角70°~85°,倾向南东,局部倾向北西。断裂带两侧地层截然不同,南东侧为青白口纪葛公镇组(Qbg),北西侧为蓟县系溪口岩群牛屋组(Pt2n)、环沙组(Pt2h)。两侧岩层岩石均十分破碎,发育小褶曲、劈理、强变形带,硅化强烈,可见构造透镜体、肠状构造、牵引褶曲。断裂带内充填物包括硅化破碎带、硅化角砾岩带、碎裂岩带和断层泥。许村断裂走向NE40°,倾向NW310°,倾角75°,断裂带宽度为几十米~数百米不等,长度大于12 km,为一左行平移断层。许村断裂穿切地层包括蓟县系和青白口系。断裂带内岩石破碎,充填物主要为硅化角砾岩、糜棱岩和碎裂岩,局部有石英脉充填。杨老尖断裂为区内主要的近东西向断裂之一,性质为逆断层。走向70°,倾向340°,倾角30°~50°,延伸长度大于12 km。断层上盘为南华系休宁组(Nh1x),下盘为青白口系浅变质岩。该断裂带岩石硅化破碎,局部呈硅化角砾岩,往往可见石英脉、花岗闪长斑岩脉。

2.3 岩浆岩

区内岩浆岩不发育,侵入岩在查区中部产出一个面积不大的花岗闪长斑岩侵入体,以及中酸性脉岩,火山岩在青白口纪铺岭组中有变玄武安山岩、凝灰岩。依据磁测资料推测矿区的西侧为一隐伏的岩体,经钻探(孔深<250 m)验证,仅发现含角闪石石英闪长斑岩脉体。

图1 兆吉口矿区构造纲要图Fig.1 The sketch map of the Zhaojikou mine district

出露的侵入岩主要有戴村、花山两个小岩体,戴村岩体是区内出露的唯一岩浆岩体,位于研究区西部的戴村,沿戴村向斜核部侵入,呈近东西向长条状展布,面积约1.5 km2。岩体围岩有休宁组、南沱组、兰田组、皮园村组。戴村岩体岩性较单一,为浅灰色花岗闪长斑岩。矿物组成以石英、斜长石和钾长石为主,其次是黑云母、角闪石。花山岩体位于研究区外围东北部的东至县马田乡大花山一带,出露面积约2 km2,长轴近东西向。围岩为杨柳岗组、仑山组、高家边组。岩石特征与戴村岩体相似,为花岗闪长斑岩。

矿区出露的主要岩脉有石英闪长玢岩、花岗斑岩、石英闪长斑岩、闪长玢岩、辉绿玢岩和闪斜煌斑岩等。

2.4 变质作用与围岩蚀变

矿区内出露地层主要为中元古代蓟县系溪口岩群环沙组(Pt2h)、新元古代青白口系历口群葛公镇组(Qbg),地层变形强烈,变质程度不深,主要为区域变质作用的低绿片岩相和与动力变质作用有关的糜棱岩、构造角砾岩、碎裂岩等。

矿区围岩蚀变发育有硅化、绿泥石化、绢云母化、碳酸盐化、重晶石化、黄铁矿化、褐铁矿化等热液蚀变。

3 矿区地球物理和地球化学特征

3.1 地球物理特征

3.1.1 磁性特征

根据兆吉口地区各地层不同岩性段磁化率(表1)观测统计,研究区出露地层均属弱磁或无磁性地层,仅在局部地段出现相对高磁性层,推断可能与深部岩体活动有关。葛公镇组中灰绿色变粉砂岩及环沙组中灰绿色岩屑砂岩、变粉砂岩等岩性层磁化率稍高,分别为 0.33 ×10-3SI,0.39 ×10-3SI,0.31×10-3SI。本区分布的岩浆岩以基性的辉绿岩脉磁性较强,κ为1.33×10-3SI,中性石英闪长岩脉次之,κ为0.80×10-3SI,酸性花岗斑岩脉最弱,κ 为0.64 ×10-3SI。

兆吉口地区东至断裂带南端对应于串珠状正磁异常分布地带,北端则位于负值区内的相对高异常分布区段,二者与相对高磁性地段对应关系较为明显,由南向北磁性正负分带特征较为突出。

表1 兆吉口地区各地层磁性参数统计表Table 1 The magnetic parameters of the strata in Zhaojikou area

3.1.2 电性特征

根据露头小四极法测定的野外各类岩石电性参数值(表2)可见,兆吉口矿区电阻率值较高的岩性以硅化带、岩脉为主,以泥质粉砂岩、构造破碎带电阻率较低;极化率值在正常岩性层中以变质粉砂岩较高,而对于具明显矿化的构造破碎带、硅化带η值则明显高于正常值,具有明显的矿化指示作用。分析认为,区内ηs异常主要是以黄铁矿为主的多金属矿化及少量炭质综合形成的,在局部地段以炭质泥岩为主时,则具明显的干扰作用。

根据兆吉口地区见矿钻孔附近激电测深结果显示,区内地层ηs背景值一般为1.3%,而含矿段ηs值为3.2%,见矿深度与测深曲线拐点AB/2值之间的比值约为0.7,说明激电测深在兆吉口矿区找矿效果较好。

表2 兆吉口地区露头小四极法电性参数观测结果Table 2 The electric parameters of the mini-four electrode array on outcrops in Zhaojikou area

3.2 地球化学特征

3.2.1 区域地球化学特征

兆吉口矿区土壤、岩石中除Mo以外,Au,Ag,Cu,Pb,Zn,As,Sb,Bi,Mn 元素平均含量都高于地壳克拉克值。其中 Au,Ag,Pb,Zn,Sb,As元素背景值在不同的地质单元中变化系数较大(表3)。

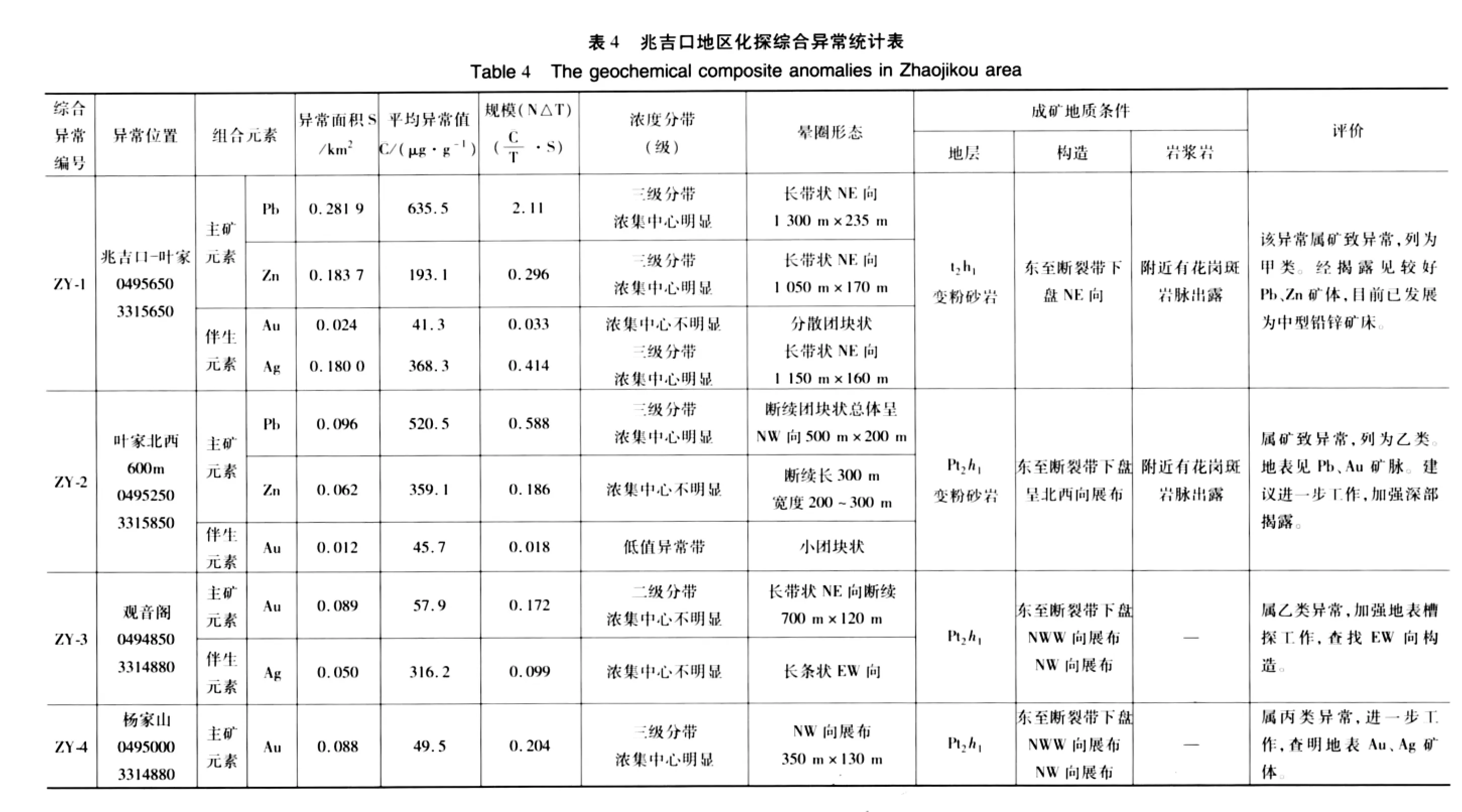

3.2.2 化探异常特征

兆吉口地区地球化学异常主要为铅、锌、金、银异常,从综合异常表(表4)可看出,化探异常在区域分布上呈现一定规律,叶家以北地段异常主矿元素为铅、锌,伴生组合元素为银、砷为指示元素。异常产出地层为环沙组(Pt2h)变粉砂岩和葛公镇组(Qbg1)地层,异常严格受构造控制,多数分布于东至断裂带和许村构造带的夹持部位,叶家以北异常受东至断裂带控制,异常呈北东向展布,叶村以南异常呈北西向展布。较好的异常周边往往出现地磁异常,或有花岗斑岩脉、岩株出露。

表3 兆吉口地区各元素背景值及地壳丰度对比表Table 3 The contrast of various element background and crustal abundance in Zhaojikou area 10-6

4 矿体地质特征

4.1 矿体空间产状特征

目前发现并揭露的兆吉口铅锌矿体均产于兆吉口倒转背斜的核部,赋矿层位主要为蓟县系环沙组地层。铅锌矿体产于东至断裂带的下盘断裂带内及其次级断裂中,赋存于断裂带内断层泥下部的角砾岩、碎裂岩中,或充填于地层中发育的次级裂隙中。空间上定位与分布范围受区域性东至断裂及其次级断裂制约明显,特别是东至断裂带中发育的断层泥对铅锌成矿作用的发生、铅锌矿体的空间定位具有控制作用。产于东至断裂中矿体数量少,平均品位稍低,产于东至断裂的次级构造中的矿体数量多,产状、规模变化大,但平均品位高,矿石较富,见块状的铅灰色、棕红色铅锌矿石。铅锌矿体多呈脉状产出(图2),主要有细脉状、网脉状、大脉状和团块状(图3)等形态特征。产状110~120°∠57 ~63°,长约364.0 m,平均视厚度 6.0 m,真厚度0.60 ~5.21 m、平均真厚度2.10 m,Pb品位平均1.88%,Zn品位平均1.83%。兆吉口铅锌矿床中也发现有金矿化,主要有两种赋存类型,一种为与铅锌矿体伴生的金矿化,另一种为单独的金矿化体,平均品位 0.24 g/t。

4.2 矿石矿物特征

矿石矿物主要为方铅矿、闪锌矿其次为黄铁矿、少量黄铜矿、自然银、白铁矿等。此外局部块状闪锌矿中有少量辉钼矿。方铅矿多呈块状、不规则状、细脉状、分散状、环状包围或闪锌矿颗粒,块状方铅矿发育立方体解理,局部块状方铅矿包含闪锌矿、黄铁矿和粒径为0.002 mm银微粒。闪锌矿多呈块状、不规则状、浸染状,块状闪锌矿内含有黄铁矿和方铅矿。黄铁矿有两期,早期形成的黄铁矿呈立方体块状,角砾状黄铁矿分布在糜棱角砾岩的裂隙中,该期黄铁矿氧化后形成褐铁矿。晚期黄铁矿为细粒状或不规则状,细网脉状、

脉石矿物主要为石英,其次为长石、方解石、白云石、水云母、绢云母、绿泥石、重晶石、褐帘石、泥质等。

矿石结构主要有糜棱角砾结构、不等粒变晶镶嵌结构、充填交代结构及残余结构、筛状结构等。矿石构造以块状构造、碎裂角砾构造、网脉状构造、星散状构造为主,部分团块状、浸染状构造。地表探槽中少量矿石具蜂窝状、土状构造。

图2 兆吉口矿床5号勘探线剖面图Fig.2 The geological profile of No.5 exploration line in Zhaojikou deposit

5 矿床成因简析及找矿方向

5.1 矿床成因简析

兆吉口铅锌矿床产于东至断裂及下盘次级裂隙和兆吉口倒转背斜褶皱交汇处,此部位岩石裂隙发育,可为深部隐伏岩体热液来源提供运储通道。矿区中酸性岩脉较发育,也存在一些小岩体和岩脉,特别是辉绿岩脉,表明有岩浆来源于地壳深部,部分与深部大岩体相连,具有较大找矿潜力。其中燕山中晚期的小岩体对成矿意义更大,可构成主要控矿岩体。兆吉口铅锌矿床的西侧发现有闪长斑岩脉,此部位是磁法异常区,经推测为一深部隐伏岩体,它为成矿提供热源与物质来源,并为矿区热液蚀变创造条件。

?

图3 矿体中不同形态的铅锌矿Fig.3 Different morphology of lead-zinc deposit in ore body

含矿围岩为环沙组深灰色、青灰色、浅绿色变粉砂岩、千枚状板岩和变细粒岩屑砂岩。含矿岩石不仅破碎,而且强烈蚀变,主要有硅化、绿泥石化、绢云母化、热液脉体极为发育,具有多期多阶段性。青白口纪初期在隆起剥蚀后下降沉积,形成了葛公镇组底部的滨岸砂砾岩相,早期沉积了葛公镇组的砂泥质复理石沉积,晚期为断陷盆地沉积,在湖盆扩张深陷期形成了邓家组下部的深水浊积沉积,当湖盆回返收缩期形成了邓家组上部的三角洲相沉积。随着该区的稳定上升,盆地闭合,并发生了陆相火山熔岩喷溢。火山喷溢不仅为本区提供了丰富铁、铜、金、银、铅、锌等元素,而且使得金等多金属成矿物质初步富集。

环沙组地层经区域变质和动力变质,其中Zn,Pb,Mo,Cu,Au,Ag 等元素含量较高,尤其是 Zn 元素含量高。另外,岩石化探异常晕在兆吉口矿区范围内,从NE向(马垄)向南西(叶家-观音阁)转为NWW方向,异常晕呈半弧状展布,矿区内成矿元素和矿石品级由西向东有规律分布,西富东贫。

依据上述因素推断成矿物质来源可能是围岩中分散的金属元素,在区域变质-动力变质作用过程中被活化-迁移而初步富集,成矿过程是岩浆期后热液,尤其是石英闪长斑岩岩浆期后热液起主导作用,还可能有少量大气水参与成矿,初步认为兆吉口矿床属于浅变质岩断裂带中的中低温充填交代脉型铅锌矿床类型。

5.2 找矿方向

根据矿区地球物理及地球化学特征可知,激电测深、磁法和地球化学方法在矿区找矿效果较好。

东至断裂不但具控矿作用,而且构造内及上下盘次级断裂为含矿构造。本区东至断裂兆吉口-万年灯-草鞋树-良田-何村一带沿东至断裂发现多处铅锌异常,为铅锌矿成矿有利地段,东至断裂及次级裂隙有较大的铅锌找矿前景。

戴村岩体东南缘,尤其是地磁异常分布地段,金、铅锌的成矿前景较好,岩体周边地磁及化探异常分布地区,也有一定的找矿前景。通过化探工作划分的铅锌异常区都位于东至断裂与岩体接壤区,此部位可进一步加大勘探力度。另外,在矿区应注重模型找矿与“相似类比”理论相比较(邵飞等,2011),利用“就矿找矿”理论,纠正对已知矿床认识上的偏差(曹晓明等,2011),进一步拓展找矿思路。

6 结论

本文根据野外观察和室内工作描述了安徽东至兆吉口铅锌多金属矿床的矿区地质及矿体地质特征,对兆吉口矿床控矿因素和矿床成因进行了简要分析,结合矿区物化探资料,明确了矿区下一步找矿方向,得出了以下认识:

(1)兆吉口铅锌(伴生金、银、铜)多金属矿床主要产于中元古界蓟县系溪口岩群环沙组下段(Pt2h1)变细粒岩屑砂岩、变泥质粉砂岩中。其特征为砂、泥质为主单元的碎屑沉积,沉积韵律、水平层理和平行层理发育,普遍遭受区域变质作用,有较高的多金属元素背景值。

(2)铅锌矿体产于东至断裂带的下盘断裂带内及其次级断裂中,东至断裂及兆吉口倒转背斜则是重要的储矿构造。东至断裂带中发育的断层泥对铅锌矿具有隔挡保存作用。

(3)根据矿区地质与矿体地质特征,结合成矿元素的迁移及分布规律,初步认为兆吉口矿床属于浅变质岩断裂带中的中低温充填交代脉型铅锌矿床类型。

(4)激电测深、磁法和地球化学方法在兆吉口铅锌多金属矿床具有良好的找矿效果,物化探异常显示,东至断裂的次级裂隙以及东至断裂与岩体接壤区有较好的铅锌找矿前景。

曹晓明,周贤旭,钟浩.2011.“就矿找矿”的认识与实践[J].东华理工大学学报:自然科学版,34(1):51-56.

常印佛,刘湘培,吴言昌.1991.长江中下游铜铁成矿带[M].北京:地质出版社:1-256.

李曙光.2001.长江中下游中生代岩浆岩及铜铁成矿带的深部构造背景[J].安徽地质,11(2):118-122.

邵飞,余西垂,吴三毛,等.2011.模型找矿在相山矿田山南矿区接替资源勘查中的应用[J].东华理工大学学报:自然科学版,34(1):41-45.

吴言昌.1999.初论安徽沿江地区成矿系统的深部构造岩浆控制[J].地学前缘,6(2):285-296.

翟裕生,姚书振,林新多,等.1992.长江中下游地区铁矿(金)成矿规律[M].北京:地质出版社:1-233.

真允庆,丁梅花,戴宝章,等.2009.长江中下游成矿带深部找矿思路探讨[J].地质找矿论丛,24(3):179-188.

周涛发,岳书仓,刘晓东.1999.长江中下游铜-金矿床密集区形成条件及矿床成因研究综述[J].地质科技情报,18(3):51-54.

周涛发,范裕,袁峰.2008.长江中下游成矿带成岩成矿作用研究进展[J].岩石学报,24(8):1665-1678.