浅谈邹家山—石洞断裂带成矿条件及其控矿特征

2013-10-10胡荣泉徐金山贾志远汪拥军

胡荣泉, 徐金山, 贾志远, 汪拥军, 余 水

(1.中核抚州金安铀业有限公司,江西 抚州 344301;2.核工业270研究所,江西 南昌 330200)

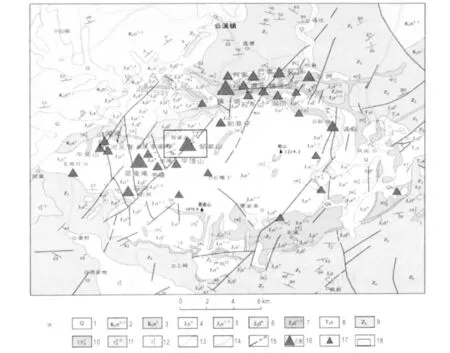

相山矿田处于赣杭火山带与赣中南花岗岩隆起带的交汇部位,区内地质构造发育,是一个典型的由区域性断裂构造与火山塌陷构造复合控制的塌陷式火山盆地(图1)。邹家山—石洞断裂带(以下简称邹—石断裂带)位于火山盆地西部,是贯穿矿田的主干断裂带,由几条平行的北东向断裂组成(魏祥荣等,2006;陈贵华等,1997;邵飞等,2008)。邹—石断裂带是相山地区主要的控矿断裂之一,全长约20 km,如果以其横向影响范围2 km来考虑,则它所控制的储量约占相山铀矿田总探明储量的三分之二以上。因此,研究邹—石断裂带及其对铀矿床的控制作用,对相山矿田的重新评价、扩大外围找矿空间和成矿背景等具有重要意义。

1 邹—石断裂带的形成及其空间形态特征

1.1 邹—石断裂带的形成

加里东时期华南板块与扬子板块发生碰撞,形成华南加里东造山带,在这个造山带内部和前峰产生了一系列北东向深断裂,如遂川—德兴断裂,抚州—永丰断裂等,由此形成了相山地区基底的NE向断裂;此后燕山期,随着太平洋板块由东向西以较低角度向亚洲板块边缘快速俯冲,在强烈的区域挤压构造应力场作用下,遂川—德兴等深大断裂重新活动,并发生平移走滑作用,邹—石断裂就是由基底NE向断裂通过一系列拉张、走滑发展起来的一个分支。

1.2 邹—石断裂带空间形态特征

邹—石断裂带是相山地区最大的北东向断裂,位于火山盆地西部,贯穿整个火山盆地,走向NE30~40°,自相山火山盆地西南角的石洞经书堂、邹家山、如意亭、石马山到巴泉,全长约20 km(图2),在遥感影像上线性构造特征清晰,在地貌上常为构造负地形,并发育构造破碎带。根据断裂构造的发育程度,构造联合控矿作用等,自南向北将邹家山—石洞断裂带划分为石洞段、书塘段、邹家山段和石马山段。

(1)石洞段。是指从罗江到石洞地段,全长约3 km,呈NE44°走向,倾向 NW,倾角一般大于80°。南西端被第四系所覆盖,只在个别地段出露较好。在平面上,多以单一断裂的形式出现,表现为沟谷地貌,结构面一般较平直,略呈舒缓坡状,见透镜状角砾、构造泥及近水平擦痕。在白竹坑—石洞地段,可见次火山岩从近EW走向,接近构造时转向NE走向。NW向断裂构造见左行错动,错距达100m,在其两侧发育NW向、近SN向次级断裂构造和节理。在剖面上,断裂构造上盘地层(NW盘)逆冲距离达几十米,并与火山塌陷构造复合,但在成矿期构造活动较弱,仅见成矿前蚀变现象和矿后蚀变残迹。

图1 相山矿田地质图Fig.1 The geological map of Xiangshan uranium ore-field

(2)书塘段。是指从石洞—书塘—六工区地段,全长约4 km,走向45°,倾向NW或SE,倾角大于80°。沟谷内见挤压造成的平行构造的密集节理,岩石破碎强烈,由于与书塘—济河口近SN向构造交汇,使构造产状在书塘村两侧发生逆转,即邹家山—石洞构造在书塘南倾向SE,书塘北倾向NW。在南边的书塘坪,该断裂宽约24 m,倾向SE,倾角85°,构造两侧地层垂直错移250 m左右。

(3)邹家山段。是指从六工区到罕坑,全长约6 km,主要由 F1,F6,F6′,F7,F10,F10′等几条互相平行呈雁行排列的断裂组成。断裂带宽约几米至几百米,在37线至65线地段断裂特别发育,最宽达600 m,而每条断裂又包含了若干尖灭再现或尖灭侧现的断裂。断裂面平直光滑,见透镜体角砾、构造泥及擦痕等。

断裂带的产状在不同的地段有所变化,总体上是从NE到SW,倾角由60°增加到85°,局部地段从地表到深部倾向发生变化,通常是地表倾向SE向下变为NW。F1断裂带规模最大,沿走向延伸连续性最好,最有代表性。在11线以北与火山塌陷构造复合,在浅部主断裂中和断裂的上盘分别控制了三号矿带和二号矿带。且F1断裂显示出扭动构造特征,如在13线以北,F1倾向NW,在13线至15线倾向SE,在17线又转为倾向NW,F4断裂也是一样,在21线以北倾向NW,21线至35线倾向SE,35线以南又倾向NW。F1断裂见透镜体角砾和构造泥,呈舒缓波状,向下呈分叉状。主断裂面从上到下倾向发生变化,呈弯曲状,上部倾向NW,向下倾向SE,且倾角变陡,两侧地层发生位移,垂直错距达150 m。在地表邹家山芙蓉河沟中,该断层有右行走滑的迹象。

(4)石马山段。是指罕坑以北地段,长约7 km。在罕坑附近,由于受SN向罕坑—罗陂构造错动,将北东延伸的邹家山—石洞构造切割为巴泉—善堂庵构造和源头—罕坑构造,其产状在不同地段有所变化,包括罕坑南北向构造都反映出左行错动的特点,在区域应力拉张环境下,次火山岩沿着这些NE向断裂上侵,形成花岗斑岩岩墙,在剖面上呈明显的弯曲状,使变质岩与花岗斑岩呈断层接触,并与EW向断裂一起控制着北部众多矿床。断裂构造带内变质岩片理化强烈,发育绿泥石化、钠长石化,局部见黄铁矿细脉和方解石脉。

邹—石断裂带从南到北不同地段,其发育程度、构造特征和与火山构造复合程度都存在着明显的差异性,反映在控矿作用上也有明显的差异。在南西石洞段,断裂本身无铀矿化,而与北西向断裂交叉复合,在北西向断裂中有铀矿化,但矿化幅度较小,如石洞矿床。在中部邹家山段,邹—石断裂带内不但有大矿体,而且与火山塌陷构造复合,控制了穿越不同岩性界面的富大铀矿体,矿化幅度达千米,如邹家山矿床。在石马山段,它与东西向断裂带复合控制了众多铀矿床的产出,如横涧、岗上鹰、石马山、横排山、沙洲、巴泉、红卫、沙洲西南等矿床都产于复合部位。

2 邹—石断裂带的成矿基础

(1)铀的来源。关于邹—石断裂成矿的物质来源(铀的来源)始终存在争议,一种观点认为铀的来源主要是地幔中的富铀岩浆,在加里东造山期发生一系列爆发、喷溢及侵入等作用时,铀随热液岩浆一起被带入相山地区并发生矿化作用;另一种观点认为相山地区铀的来源主要是基底中富铀底层,在地幔热液上升的过程中,富铀底层中的铀通过岩熔、液—岩相互作用等向液相迁移,形成富铀热液进入容矿空间发生成矿作用(范洪海等,2001;邵飞等,2008;刘正义等,2010)。

不论是哪种观点,铀的成矿离不开热液作用,热液的爆发、喷溢及侵入作用其实就是铀的富集、迁移过程。热液的上升需要一条与岩浆房相通的深大断裂,这是铀来源的基础。

邹—石断裂是由基底遂川—德兴、抚州—永丰等NE向深大断裂向盖层发展起来的一个分支。燕山期受太平洋板块迅速向北漂移的影响,抚州—永丰深大断裂发生扭转、走滑,使得区域性断裂进一步下切,逐步与下部岩浆房沟通,从而诱发含铀热液上升,为邹—石断裂成矿提供了铀的来源。

(2)铀的成矿空间。邹—石断裂多期活动且与火山塌陷构造复合,形成成群、成带分布的密集构造裂隙群,为铀的集聚提供了丰富的空间。

邹—石断裂主断裂及其旁侧次级断裂发育,形成了一系列次级裂隙带,这些次级裂隙产在主断裂的旁侧,与主断裂具有成因联系。由于主断裂的频繁活动,使得次级裂隙经历了多次的改造与复合,形成复杂的裂隙群。单条裂隙一般延伸规模不大,而多条裂隙平行侧列或呈小角度构成裂隙群带,其宽度可达几米,甚至十几米,长度一般为100~200 m,最长可达300 m。裂隙性质既有张性,也有剪性。

相山塌陷式火山盆地造就了区内存在大量的火山塌陷式构造,这些裂隙多为张性,尤其在火山塌陷产生挠曲、裙褶以及岩性接触面变异部位,易形成产状复杂的裂隙群,为容矿提供空间。

(3)保矿条件。成矿期后,抚州—永丰等NE向深大断裂出现了从拉张变为挤压的转化,使得盆内NE向主干断裂封闭,如邹—石断裂,从而构筑成一个重要的地质密闭。此外,相山破火山口内的火山岩大部分存在,表明火山盆地剥蚀程度适中,这是矿体得以保存的另一缘由。

3 邹—石断裂带的几个控矿特征

3.1 邹—石断裂带具有多期活动的历史

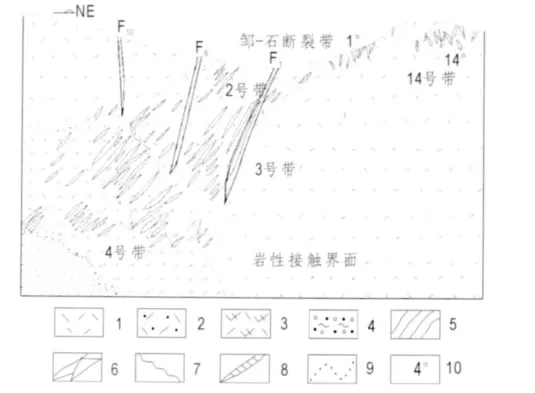

根据断层破碎带的产状、构造角砾、断层泥和擦痕等发育情况综合分析,认为北东向邹—石断裂带及其旁侧的裂隙破碎带至少存在三期构造活动,即早期为挤压破碎,中期为张性拉开,晚期为走滑挤压。邹—石断裂带构造活动也最为强烈,因此,形成了一系列次级构造带,它们之间的复合关系也就变得十分复杂。平面上主要表现为平行邹—石构造组合、邹家山—石洞构造与SN向构造组合、邹家山—石洞构造与EW向构造组合、邹家山—石洞构造与NW向构造组合、邹家山—石洞构造与塌陷构造复合等五种形式;剖面上这些构造呈帚状或犁状。从水文地质调查发现,在深部火山岩地层内这些构造裂隙是相互连通,显示相似的水文地质特征(图3),非常有利于成矿热液运移和沉淀,是相山地区最为重要的成矿地段之一。

图3 邹—石构造示意图Fig.3 Schematic diagram of Zou-Shi structure

3.2 邹—石断裂带与岩性复合控矿

邹—石断裂带与岩性组合控矿主要表现为:岩性不一致,处于岩性接触界面附近时,矿体产状复杂多变;岩性一致时,岩体内矿体产状相对单一,与主断裂带一致。

邹—石断裂带在发生一系列挤压、拉张、走滑时,当岩石结构均匀,岩性一致,其两侧受到的应力就会相等,所产生的一系列次一级裂隙产状多与主断裂带一致。如邹家山1、2、14号带,以及4号带浅部等(图4),岩性为碎斑熔岩,其均赋存于邹—石断裂旁次级裂隙中,这些裂隙产状多与邹—石断裂一致。当岩性不一致时,由于岩性的不同,在主断裂发生一系列挤压、拉张、走滑时,两侧受到的应力不等,就会产生一系列产状不等的次一级构造裂隙。如4号带-170 m、-210 m中段岩性界面附近矿体存在NW,NE,SN,WE等多种走向(图5)。

图4 邹家山矿床矿体空间分布剖面图Fig.4 The oreboly epatial distribution of Zoujiashan deposit

3.3 邹—石断裂与火山塌陷构造复合控矿

在火山活动高峰期,相山火山盆地因大规模火山岩浆喷溢到地表,深部岩浆房产生巨大空腔,受上部厚大岩体重压,火山塌陷下来,岩块或断块的不等幅度差异性陷落,产生强大的挤压、拖曳、牵引、拉张作用,出现一系列的挠曲、裙褶甚至倒转(图6),在界面两侧的脆性岩石中,成群、成带分布张性裂隙。这些张性裂隙与邹—石断裂带及其旁次级裂隙复合,形成成群、成带分布的裂隙群。

4 结论

(1)从邹—石断裂带成矿的条件来看,相山地区成矿首先必须要具备一条与岩浆房相沟通过的深大断裂,其次要有充分的容矿裂隙,再次要有必要的保矿条件。

相山地区邹—石断裂带与SN、EW向断裂复合部位及其旁次级裂隙仍是找矿的方向,尤其是其与火山塌陷所产生挠曲、裙褶以及岩性接触面变异相复合的部位,易形成密集的控矿裂隙,相山矿田是严格受构造控矿的地区,这些容矿构造为成矿提供了必要的条件。

(2)邹—石断裂的三个控矿特征表明其控矿的多样性和复杂性。在实际勘探过程中,要分析揭露现状,找出控矿的主因,对开拓、生产工程布置的合理性和提高生产探矿效率起到积极的影响。

陈贵华,陈名佐.1997.相山矿田成矿条件分析[J].铀矿地质,15(6):329-337.

范洪海,凌洪飞,王德滋,等.2001.江西相山铀矿田成矿物质来源的Nd、Sr、Pb 同位素证据[J].高校地质学报,7(2):139-145.

刘正义,刘章月,温志坚,等.相山大型火山岩热液铀矿床成矿深部轨迹及其模拟实验[J].东华理工大学学报:自然科学,33(3):201-210.

邵飞,陈晓明,徐恒力,等.2008.相山铀矿田成矿物质来源探讨[J].东华理工大学学报:自然科学,31(1):39-44,80.

魏祥荣,林舸,龙期华,等.2006.江西相山邹家山—石洞断裂带及其控矿作用[J].铀矿地质,22(5):281-289.