赞比亚西北省卢阿玛拉地区铜铀找矿潜力分析

2013-10-10陈东欢范洪海

高 阳, 孙 莉, 陈东欢, 范洪海

(1.核工业北京地质研究院,北京 100029;2.中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037)

卢阿玛拉地区位于赞比亚西北省境内,为热带雨林气候,地表几乎全部被森林植被覆盖。化学风化作用强烈,第四系土壤覆盖层可达20~100 m厚,区内鲜见地表基岩露头,仅能看到少量铁帽和磁铁石英岩建造。本区东距铜带省钦格拉(Chingola)矿床120 km,西距卡山西(Kansanshi)铜金矿40 km。目前尚未发现矿点和矿化点。

因地表覆盖较厚,地表未见任何矿化现象,开展地质工作困难,如何对该区的找矿潜力进行评价是一个难题。对工作区找矿潜力进行分析可直接指导找矿勘探,有重要的实践意义(王春双等,2012;李靖辉,2010)。本文拟通过地质调查、土壤化探、瞬时氡气测量和伽玛能谱测量以及少量的钻探等方法,对本区的找矿潜力进行初步评价,为本区的勘查工作部署提供参考依据。

1 区域地质背景

本区位于中南部非洲泛非造山带南端的卢菲利安弧中段。卢菲利安弧形成在560~550 Ma(Porada et al.,2000)。由北向南卢菲利安弧可分为北部前陆地区、外部褶皱-推覆构造带、穹窿地区、向斜带和加丹加高地,卢阿玛拉地区位于外部褶皱-推覆构造带中。外部褶皱-推覆构造带是由一系列褶皱和推覆构造构成的薄皮构造。当加丹加盖层推覆到北部前陆上时形成了褶皱和推覆体。褶皱局部为紧闭褶皱,大多为平卧-倒转等斜褶皱。在卢菲利安弧的顶端,褶皱轴走向近东西。区内变质级别为绿片岩相,向卢菲利安弧的外带,变质级别降低到次绿片岩相。外部褶皱-推覆构造带与穹窿地区的边界为一系列的逆冲推覆构造。在卢菲利安弧,自东至西发育一系列大型-超大型铜(钴)矿床,如卢安夏(Luanshya)、穆福利拉(Mufulira)、谦比希(Chambeshi)、钦格拉、卡伦比拉(Kalumbila)等,这些矿床主要产在晚元古代下罗恩组地层中。除这些层控矿床外,还产有受构造控制的脉状矿床,如卡山西矿床,产在基底地层中受剪切带控制的卢姆瓦纳(Lumwana)铜铀矿床。

区域出露最老的地层为中元古宙片岩、条带状片麻岩、花岗片麻岩和角闪片麻岩,上覆新元古代加丹加超群地层(表1)。本区加丹加超群地层由矿山群、孔德龙古群构成。矿山群包括墩布瓦组(M)、吉马利组(N)、茶夫戈玛大理岩建造(P)和泥质岩建造(O)。墩布瓦(Dumbwa)组相当于下罗恩组,主要岩性为粗粒的含蓝晶石变斑晶的石英-金云母片岩、石英岩、云母片岩和砾岩。吉马利组相当于上罗恩组,主要岩性为黑云母石榴石片岩、滑石白云质片岩、大理岩、炭质千枚岩、黑云母片岩、石英岩和白云岩。茶夫戈玛大理岩建造,主要岩性为粗晶钙质和白云质大理岩,有少量的页岩和黑云母片岩夹层。泥质岩建造的主要岩性为灰黑色的泥岩。茶夫戈玛(Chafugoma)大理岩建造和泥质岩建造相当于木瓦夏组地层。本区孔德龙古群地层的主要岩性为含石英铁矿石、碎屑岩、石英黑云母片岩和泥岩。孔德龙古群地层上被第四系地层覆盖。区域内褶皱发育,有索罗维兹穹窿、基辅不瓦(Kifubwa)向斜、卡朋敦戈玛(Kapundungoma)向斜,断裂有NE、NNE和NNW向三组(图1)。变质作用为绿片岩相到角闪岩相。

表1 卢阿玛拉地区地层简表Table 1 The strata in Luamala area

图1 卢阿玛拉地区地质图Fig.1 The geology of Luamala area

在本区的邻区有正在开采的卡山西铜(金)矿。在本区南部索罗维兹穹窿北西边缘,米图库鲁库(Mitukuluku)矿床的晶质铀矿储量约为2 000 t,穹窿北东边的吉马利(Kimale)矿床,是以铜为主的小型矿床,含有少量的铀矿化,穹窿南边,有墩布瓦铜矿化点。矿权区内,有零星的铁矿点发育。

2 区域成矿地质特征

中非铜矿带(包括赞比亚及刚果的铜矿带)是世界上最大的金属成矿省之一,其铜的总资源量超过1 500万吨(Misra,2000)。带内铜(钴)矿床主要为层控型铜矿床,认为成矿受下罗恩组砂页岩控制,为成岩作用形成的同生沉积矿床(Cailteux et al.,2005;Mendelson,1961)。但是近些年的研究表明,该类型矿床为多期多阶段成矿作用的产物(Selley,2005;Dewaele et al.,2006;Maarten et al.,2011),包括早期同生成岩成矿作用、晚期成岩成矿作用和后期热液改造作用。该成矿带内的大型超大型矿床(尤其是卢菲利安弧东段)多产在下罗恩组砂页岩中,如谦比希矿床(赵兴国,2010;颜平,2006)、恩昌加(Nchanga)(Ross et al.,2006)、恩卡纳(Nkana)、穆富利拉(Mufulira)、卢安夏(Mendelson,1961)等。但卢菲利安弧中西部的矿床则多不受下罗恩组地层控制,如卢姆瓦纳铜(铀)矿床形成于基底花岗片麻岩中,卡山西矿床则为形成于木瓦夏组和下孔德龙古组中的脉状矿床。即使在典型的层控矿床中,成矿与断裂构造关系也相当密切(Ross et al.,2006)。在断裂面附近,铜含量高,远离断裂面,含量降低。前人在索罗维兹地区的上罗恩组和上木瓦夏组中也发现了铜矿化(Parkin,1980)。因此,矿床的形成应是含矿地质流体、构造、地层等多因素耦合的产物。在卢菲利安弧中西部,地质体变质程度较高,断裂构造发育,其早期含矿地质体中的成矿物质受到构造作用或变质作用,矿质可发生活化,然后顺着断裂构造等张性空间向压力较小的部位迁移,在合适的物理化学条件下堆积成矿。

3 土壤地球化学异常

核工业北京地质研究院于2010年在区内开展了1∶50000土壤地球化学测量,发现了5片铜异常。在此基础上,对其中的3号和5号异常区进行了1∶25000的土壤地球化学测量。

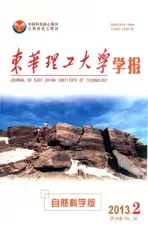

5号异常区Cu含量的最大值为217×10-6,最小值为22 ×10-6,平均值为62.47 ×10-6,标准差为34.41×10-6。以平均值加2倍标准差确定了异常下限为123.35 ×10-6,铜异常面积为 1.2 km2。异常产在木瓦夏组大理岩建造和泥质岩建造中,呈近东西向展布,与地层走向和断裂构造的走向基本一致(图2)。异常区铜化探异常明显,有两个元素浓集中心。

图2 5号异常地区铜含量等值线图Fig.2 Contour map of Cu in No.5 anomaly

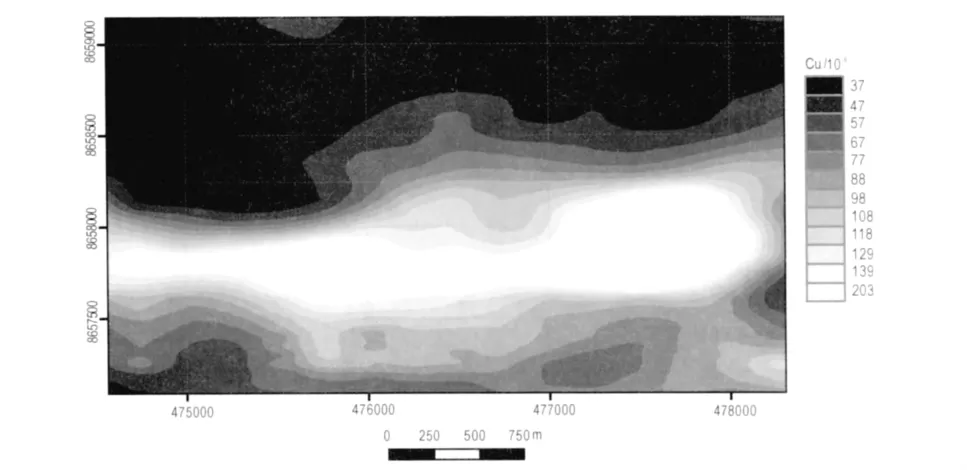

在3号异常区Cu的最大值为293×10-6,最小值为26.6 ×10-6,平均值为 129 ×10-6,标准差为50.16 ×10-6,以平均值加 1.5 倍标准差确定了异常下限为204.2×10-6。本异常区的背景值较5号异常高,其平均值比5号异常区的异常下限还要高。3号异常化探异常明显,元素浓集中心明显,异常形态为等轴状的近圆形(图3)。

4 氡气异常和铀异常

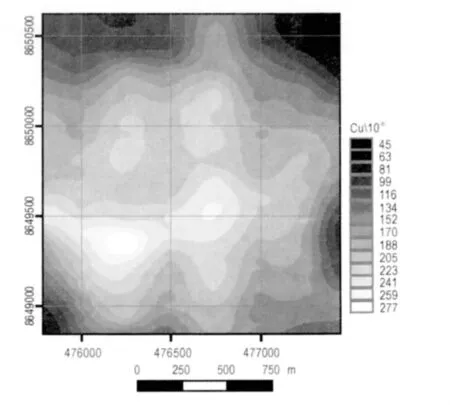

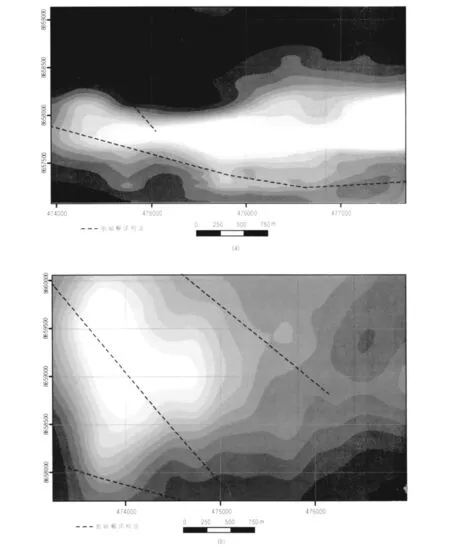

在5号异常区采用美国Durridge公司生产的RAD7测氡仪进行了土壤中氡气测量。原始测量数据中氡浓度平均值为19 833 Bq/m3,标准偏差为15 085 Bq/m3,最大值为126 816 Bq/m3。采用正态分布数据筛选,得出该地区的氡浓度本底值为13 665 Bq/m3,异常下限值采用“本底值+1.5×标准偏差”,其值为36 283 Bq/m3。氡浓度总体上来说,北部高于南部,在西部发现一封闭的氡异常区,面积约为1 050 000 m2(图4)。

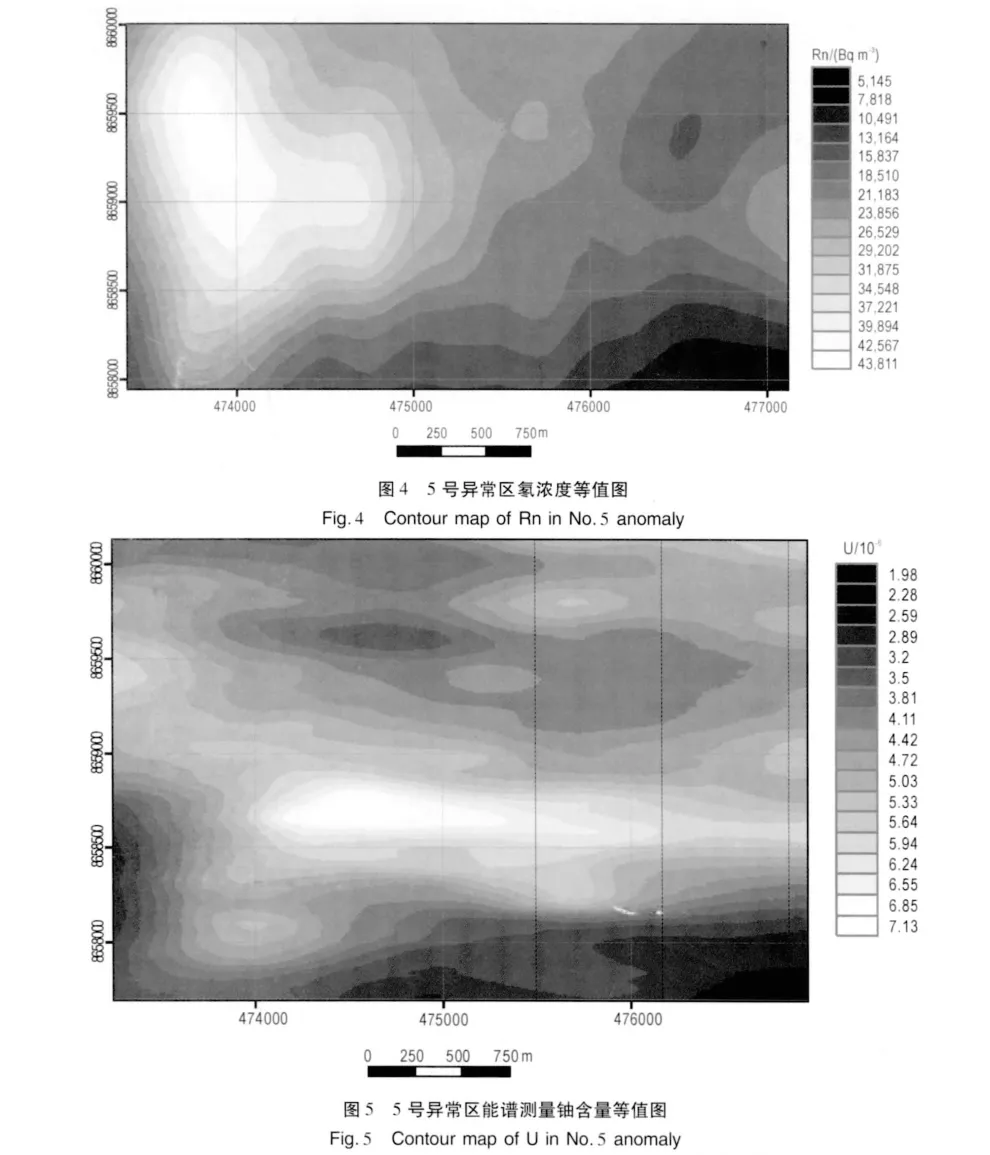

同步在5号进行了地面伽玛能谱测量,采用仪器为加拿大Explorium公司生产的GR320便携式地面伽玛能谱仪,所测参数为U,Th和K,在此仅对其中的U进行研究。从图5中可以看出,在本区中部发育铀含量相对高场,呈近东西向展布,反映了其受近东西向断裂构造控制的特点。铀含量高场区与氡气异常区位置并不完全对应,是由于氡气的飘逸性质造成的。

5 找矿前景分析和找矿方向

卢阿玛拉区内中元古界矿山群地层木瓦夏组大理岩、泥岩建造,上罗恩组泥质白云岩、白云岩建造发育,这些围岩地层均为可能的含矿围岩。在区内施工的钻孔中,见大理岩建造和泥质岩建造中有黄铜矿化和黄铁矿化。木瓦夏组泥岩建造下的上罗恩组的白云岩建造中也已经发现了少量黄铜矿化和约30 m厚的黄铁矿化。矿化多呈浸染状和脉状,表明其为热液成因。卢阿玛拉地区处于卢菲利安弧的外部褶皱断裂带中,变质程度为绿片岩相到角闪岩相,基底花岗片麻岩和下罗恩组片岩以及辉长岩可为成矿提供物质来源。区内有多条近东西向、北西向、北北东向断裂发育,这些断裂可为含矿流体的运移提供通道和成为矿质沉淀的空间,为成矿的物理空间(崔彬等,1998)。

图3 3号异常地区铜含量等值线图Fig.3 Contour map of Cu in No.3 anomaly

在5号异常区,近东西方向的Cu异常沿着近东西方向的断裂构造展布,串珠状的Rn气异常位于断裂的北盘(上盘),且西部最强、最大的Rn气异常位于北西向和北东向断裂的夹持部位,显示Cu异常和Rn气异常均受断裂构造控制的特点(图6)。在5号异常开展的钻探工作发现了零星的黄铜矿化,但如此小规模的矿化并不足以形成约2 km2的铜异常。5号异常地表铀含量较低,最高为6.81×10-6,而 Rn的异常强度较大,表明地下有存在较富的铀异常体的可能。因此,在该异常区寻找铜和铀的潜力较大。

在3号异常地区,土壤中Cu的最高值可达293×10-6,其平均值为200 ×10-6,比4~5 号异常区的异常下限值还要高。另外,该异常的两个浓集中心为北西向断裂和近东西向断裂的交会处,因此,该异常仍受断裂构造控制(图7)。且异常区处于背斜构造的核部,背斜的鞍部可形成虚脱端,断裂构造可称为成矿流体运移的通道,虚脱端可为矿石堆积的空间。另外,因3号异常处于背斜核部,处于构造隆升位置,则如果在该处寻找下罗恩组也较为有利,可望发现层控型铜矿床。

3号异常发育木瓦夏组的泥质岩建造(O),其下为上罗恩组白云岩、白云质大理岩等,泥岩下的碳酸盐岩是有利的找矿部位(Parker et al.,1975),当一系列的碳酸盐岩和泥岩被错断和褶皱时,在泥岩中通常会发生层间滑动,在白云岩和灰岩中会发生运动和拖曳,特别是在与泥岩的接触部位,这样就增加了渗透性,使得流体易于通过。木瓦夏组的泥质岩渗透性较差,上罗恩组白云岩的渗透性较好,泥质岩位于白云岩之上,可以对流体的运移进行屏蔽作用,另外,泥质岩中还原性物质(碳质、有机质等)较多,在白云岩与泥质岩的接触部位易于造成矿质的沉淀,这一点在本区ZK1、3中已经被观察到。3号异常区地层、构造条件有利,且有明显的铜异常发育,其铜含量可达异常的亚内带水平,因此,是一处较好的铜找矿靶区。

致谢:核工业北京地质研究院范光研究员级高级工程师、柯丹博士、赵丹工程师、艾永亮工程师、王生云博士、潘自强硕士参与了野外工作并提供了原始数据,中矿资源勘探有限公司刘绍友总工、孙希文总经理助理、吴水林经理等多次与作者进行深入的探讨,在此一并致谢!

图6 5号异常Cu异常(a)及Rn异常(b)与断裂构造叠加图Fig.6 Copper and Radon anomay imposed by faults in No.5 nomaly area

图7 3号异常地质与铜异常叠加叠加图Fig.7 Geology map superposed by Cu anomaly of No.3 area

崔彬,李忠.1998.成矿空间初探[J].地质与勘探,36(6):6-8.

李靖辉.2010.豫西卢氏产铀伟晶岩地质特征及其找矿前景分析[J].东华理工大学学报:自然科学版,33(3):257-261.

王春双,吴烈勤.2012.粤北白水寨地区铀矿找矿潜力分析[J].东华理工大学学报:自然科学版,35(1):17-22.

颜平,刘文成.2006.赞比亚谦比西铜矿矿床地质特征及成因[J].中国矿山工程,36(1):1-8.

赵兴国.2010.赞比亚谦比西铜矿床地质特征[J].地质与勘探,46(1):183-190.

Cailteux J L H,Kampunzu A B,Lerouge C,et al.2005.Genesis ofsediment-hosted stratiform copper-cobalt deposits,centralAfrican Copperbelt[J].Journal of African Earth Sciences,42:134-158.

Dewaele S,Muchez P H,Vets J et al.2006.Multiphase origin of the Cu-Co ore deposits in the western part of the Lufilian fold-and-thrust belt,Katanga(Democratic Republic of Congo)[J].Journal of African Earth Sciences,doi:10.1016/j.jafrearsci,2006.08.002.

Maarten Haest,Philippe Muchezl.2011.Stratiform and vein-type deposit in the pan-african orogen in central and southern Africa:Evidence for mutiphase mineralization[J].Geological Belgica,14(1-2):23-44.

Mendelsohn F.1961.The geology of the northern Rhodesian Copperbelt[M].London:Macdonald:539.

Misra K C.2000.Understanding Mineral Deposits[M].Kluwer AcademicPublishers:845.

Parker C,MacDlarmid R.1976.Ore Deposit(the third Edition)[M].W.H.Freeman and Company:San Francisco:400-475.

Parkin J.1980.Report No 80 Geology of the St Francis Mission&Musakazhi River areas:Explanation of degree sheet 1226NE and quarters and part of 1126SE quarter[M].Geological survey of Zambia:1-47.

Porada H,Berhorst V.2000.Towards a new understanding of the Neoproterozoic-Early Paleozoic Lufilian and northern Zambezi belts in Zambia and the Democratic Republic of Congo[J].Journal of African Earth Sciences,30:727-771.

Ross R,McGowan,Stephen Roberts,et al.2006.Origin of the Nchanga copper-cobalt deposits of the Zambian Copperbelt[J].Mineralium Deposita,40:617-638.

Selley D,Broughton D,Scott R,et al.2005.A new look at the geology of the Zambian Copperbelt[J].Economic Geology,100:965-1000.