WO3-ZSM-5/MCM-41用于FCC汽油催化氧化脱硫工艺研究

2013-10-09李会鹏张晶华

付 辉,李会鹏,赵 华,王 健,张晶华

(辽宁石油化工大学,辽宁 抚顺 113001)

随着世界经济的快速发展,燃料油排放对环境的污染越来越严重,为了达到日益严格的燃料油排放标准和世界各国的环境法规的要求,降低FCC汽油中的硫含量显得越发重要[1]。

氧化脱硫的研究报道多以HO[2-4]和 O[5-6]222等价格低廉的氧化剂来脱除含硫化合物,特别是脱除噻吩类、苯并噻吩类和二苯并噻吩类硫化物[7-8]。氧化脱硫操作条件温和的优点和经济性能优于传统的加氢脱硫,因而越来越受到科研工作者的关注[9-11]。

介微复合分子筛是由单一微孔和单一介孔通过不同的制备方法复合而成,它的主要特点是具有了微孔分子筛的强酸性、水热稳定性和介孔分子筛的较大比表面积、可控的孔径等。功能和结构特点的复合使得这种微孔-介孔复合分子筛具有了更强大的功能性。李倩等[12]用碱处理沸石ZSM-5的浆液作为合成过程的硅铝源,制得了ZSM-5/MCM-41复合分子筛,对模拟汽油进行了吸附脱硫性能评价;并且利用Fe3+,Ni2+,Co2+,Ag+对复合分子筛进行了改性,研究了它们的吸附脱硫性能。笔者以自制的ZSM-5/MCM-41复合分子筛作为载体,采用浸渍合成法对其进行改性,制备 WO3-ZSM-5/MCM-41(10%)催化剂,考察并优化以 WO3-ZSM-5/MCM-41作为催化剂催化氧化FCC汽油脱硫的工艺条件。

1 实验部分

1.1 原料及仪器

钨酸、草酸、甲醇,分析纯,国药集团化学试剂有限公司;H2O2,质量分数30%,沈阳市华东试剂厂;FCC汽油(硫含量为152.81ng/μL),抚顺石油二厂;ZSM-5/MCM-41,实验室自制。

RPP-200A微库仑滴定仪,泰州市中环分析仪器有限公司。

1.2 WO3-ZSM-5/MCM-41(10%)的制备

采用浸渍法,以 H2WO4作为钨源,ZSM-5/MCM-41为载体制备WO3-ZSM-5/MCM-41(10%)催化剂。取一定量的H2WO4和一定量的H2C2O4依次溶解在60mL的蒸馏水中,90℃水浴搅拌45min,加入0.45g ZSM-5/MCM-41,浸渍24h后,60℃下水浴蒸干,干燥箱100℃干燥6h后,试样在马弗炉内550℃煅烧3h,制得WO3-ZSM-5/MCM-41(10%)催化剂。

1.3 催化剂表征

利用日本Rigaku D/MAX-1AX射线衍射仪进行XRD表征。Cu靶,Kα为辐射源,石墨单色器,镍滤波,电压40kV,管电流30mA。2θ小角度范围0.7°~5°,扫描速率0.5(°)/min,步长0.01°。采用Micromeritics ASAP2400物理吸附仪进行BET表征。

1.4 催化氧化脱硫实验

取20mL FCC汽油加入250mL三口烧瓶中,升温到60℃后,依次加入WO-ZS-5/MCM-41(10%)催化剂、CH3OH、H2O2,60 ℃ 回流反应120min。油样静置冷却20min后,滤除催化剂,取5mL油样倒入分液漏斗,先用5mL去离子水萃取30min,再用5mL甲醇萃取30min,后再用5mL去离子水萃取30min。脱硫后的试样用RPP-200A微库仑滴定仪测定试样的硫含量。脱硫率按下式计算:

2 结果与讨论

2.1 XRD表征

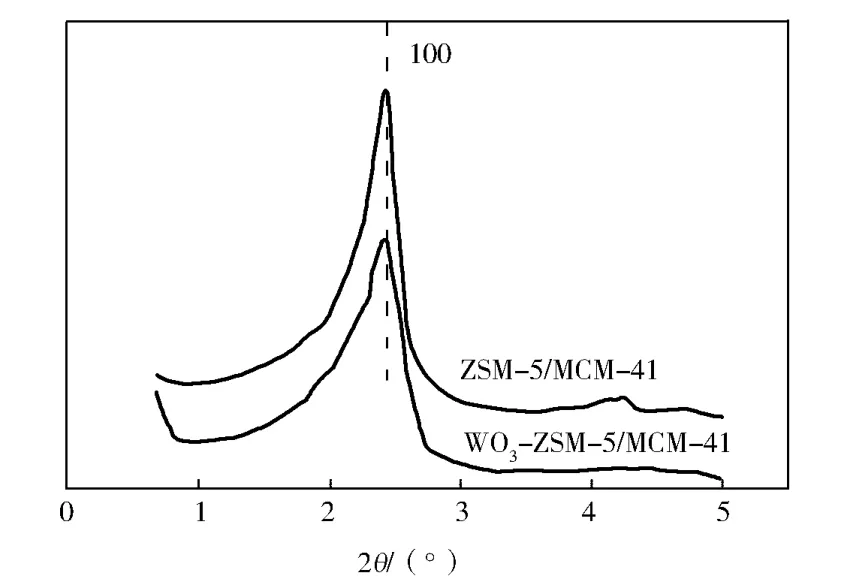

图1为 ZSM-5/MCM-41和 WO3-ZSM-5/MCM-41(10%)的小角度XRD谱。由图1可见:ZSM-5/MCM-41和 WO3-ZSM-5/MCM-41(10%)的表征二维六方介孔的100面的特征衍射峰明显可见。相比较来看负载 WO3后,WO3对复合分子筛的孔道、孔径及比表面积产生了影响,使得衍射峰的强度有所降低。并且负载量为10%时WO3并没有改变ZSM-5/MCM-41的介孔特征结构。

图1 ZSM-5/MCM-41和 WO3-ZSM-5/MCM-41(10%)的XRD

2.2 BET表征

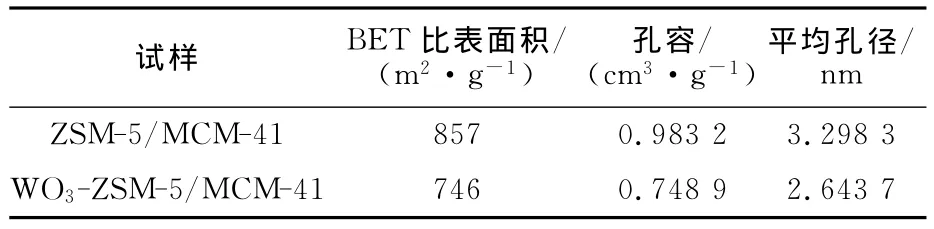

表1为 ZSM-5/MCM-41和 WO3-ZSM-5/MCM-41(10%)的结构参数。负载后,由于 WO3作为活性组分绝大部分分散在复合分子筛载体的表面,使得WO3-ZSM-5/MCM-41 与 ZSM-5/MCM-41相比,其比表面积、孔容和平均孔径都有了一定的降低,但是孔道的介孔孔道结构仍然保持完整,这与XRD表征结果一致。负载改性后的比表面积,孔容和孔径仍然能为大分子反应提供一定的场所,一定程度上能够满足对大分子反应的要求。

表1 不同试样的BET表征结构参数

2.3 氧化脱硫

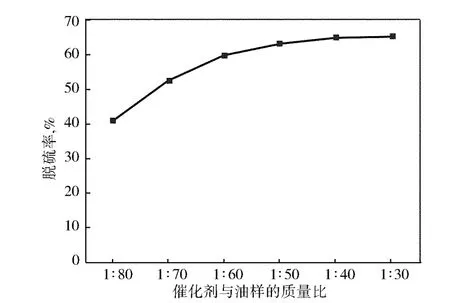

2.3.1 WO3-ZSM-5/MCM-41(10%)用量质量比对脱硫率的影响

实验工艺条件:FCC汽油20mL,H2O2氧化剂0.8mL,甲醇助剂4mL,反应温度60℃,反应时间120min。由图2可以看出:随着催化剂用量的增加,脱硫率随着升高,这是由于催化剂增加使得反应提供的活性中心的数量增加所致。但是再增加催化剂用量,脱硫率的升高不明显,而且后期由于过多的催化剂会影响催化剂和油样的分离会导致油收率下降,因此选择最佳催化剂用量为1∶50。

图2 催化剂用量对脱硫率的影响

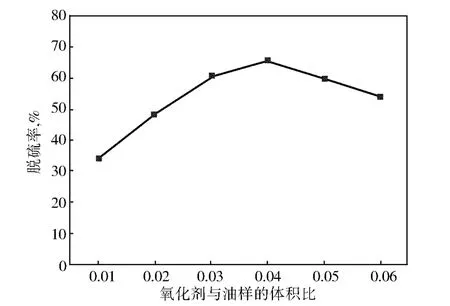

2.3.2 H2O2用量体积比对脱硫率的影响

考察H2O2用量体积比对脱硫率的影响,结果见图3。由图3可以看出:随着氧化剂用量的增加,脱硫率先增加后下降,4%时脱硫率达到最大。主要是增加氧化剂H2O2用量,H2O2携带更多的水使得更多催化剂溶于水中,减少了催化剂和油的接触,导致脱硫率下降;其次更多的H2O2会增加副反应发生的几率,使得脱硫率下降,因此最佳氧化剂用量为4%。

图3 氧化剂用量对脱硫率的影响

2.3.3 反应时间对脱硫率的影响

考察反应时间对脱硫率的影响,结果见图4。由图4可见:随着反应时间的增加,脱硫率增加,120min时脱硫率达到最大67.35%。这是由于反应开始时,催化剂反应活性中心数目较多,反应速率增加也快;当反应进行一段时间后,加热过程中H2O2和油样都会随着时间的延长而挥发,氧化剂H2O2的浓度在逐渐降低,同时催化剂的活性中心数目不断减少,使得反应系统整体有所改变,从而使得反应的脱硫效果降低。所以最佳反应时间为120min。

图4 反应时间对脱硫率的影响

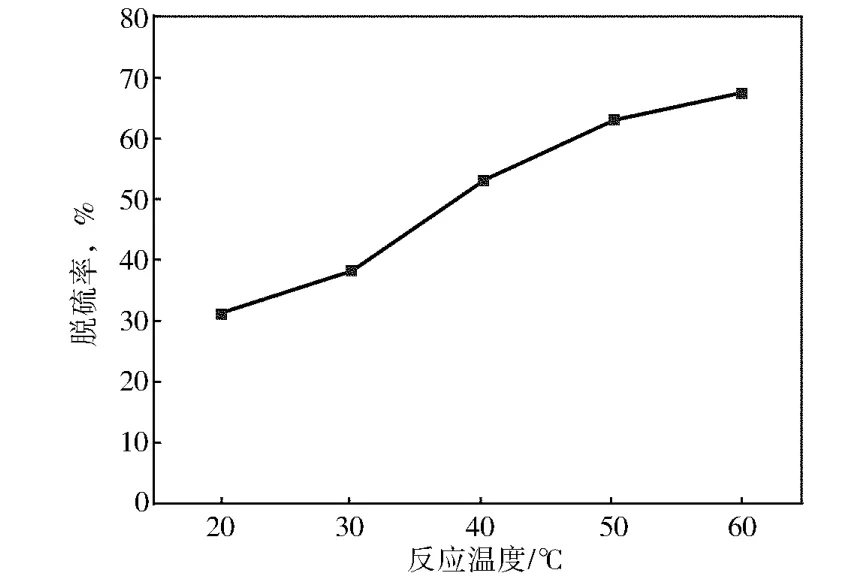

2.3.4 反应温度对脱硫率的影响

考察反应温度对脱硫率的影响,结果见图5。由图5可见:反应温度的升高使得催化氧化反应加速,导致脱硫率随着温度的升高而升高,但是由于反应过程中助剂甲醇的沸点为64.8℃,双氧水沸点为108℃,所以最高温度选择60℃。

图5 反应温度对脱硫率的影响

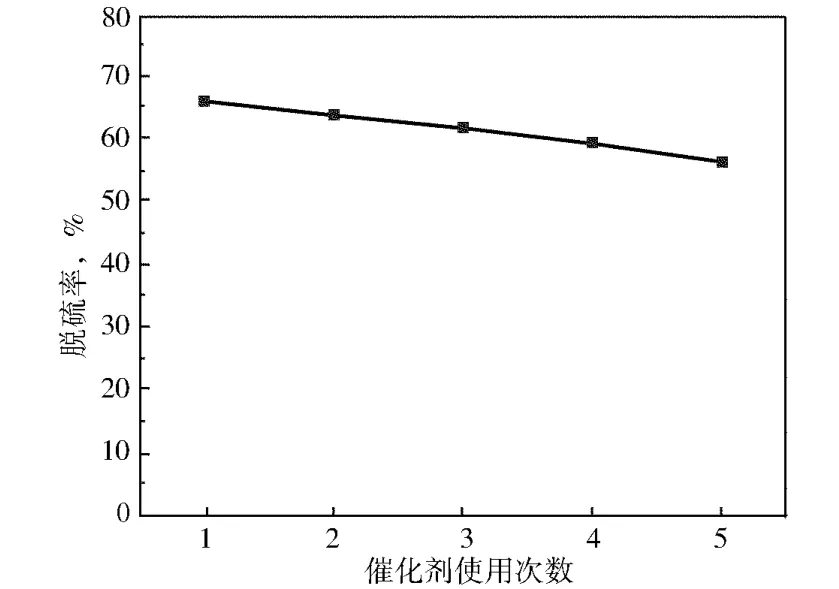

2.4 催化剂的稳定性

在最优条件下考察催化剂的稳定性,结果见图6。由图6可见:催化剂能够表现出较好的催化活性,可以重复使用。

图6 催化剂重复使用性能

3 结 论

a.以ZSM-5/MCM-41复合分子筛为载体,钨酸对其改性,制得的 WO3-ZSM-5/MCM-41(10%)催化剂,具有二维六方的介孔孔道结构,BET比表面积为746m2/g,孔容为0.7489cm3/g,平均孔径为2.6437nm。

b.最佳催化氧化脱硫工艺条件是:FCC汽油20mL,催化剂与油样质量比为1∶50,H2O2与油样的体积比为4%,甲醇助剂4mL,反应时间120min,反应温度60℃,去离子水萃取30min,甲醇萃取30min,去离子水再萃取30min,脱硫率可达67.35%。

c.催化剂在最佳工艺条件下使用5次,脱硫效果降低了14.13%,但是仍然能够表现出较好的催化活性。

[1]赵丽娜.大气硫污染与脱硫技术研究现状[J].中国化工贸易,2011,3(7):231-236.

[2]李志东.H2O2氧化燃料油的脱硫研究[J].科技创新与应用.2013(1):16-17.

[3]杨菊香,司小战,杨晓慧.燃料油H2O2氧化脱硫技术研究进展[J].西安文理学院学报,2009,12(1):119-124

[4]李钢,赵月峰,刘斌,等.钛硅分子筛/H2O2体系催化汽油氧化脱硫[J].大连理工大学学报,2008,48(3):313-317.

[5]Huang D,Wang Y J,Yang L M,et al.Chemical oxidation of dibenzothiophene with a directly combined amphiphilic catalyst for deep desulfurization [J].Industrial and Engineering Chemistry Research,2006,46(5):1447-1451.

[6]任杰,袁海宽,吴利军,等.催化汽油氧气氧化脱硫的反应动力学[J].化工学报,2010,61(1):66-71.

[7]Jeyagowry T.Sampanthar Huang Xiao,Jian Dou,et al.A novel oxidative desulfurization process to remove refractory sulfur compounds from diesel fuel[J].Applied Catalysis,2006,63(2):85-93.

[8]程时富,刘月明,高金宝,等.TI-MWW催化氧化脱除轻油中苯并噻吩和二苯并噻吩[J].催化学报,2006,27(7):547-548.

[9]朱银华,周亚新,杨祝红,等.新型 Mo/TiO2的噻吩加氢脱硫性能[J].石油学报,2007,23(4):76-81.

[10]葛建华,周钰明,高良敏,等.离子液体中季铵型六聚钨酸盐相转移催化氧化脱硫性能[J].石油化工,2013,42(8):858-864.

[11]朱金红,赵玉军,曹喜静.模拟汽油氧化脱硫的实验室研究[J].2010,38(1):73-75.

[12]李倩,宋春敏,王云芳,等.新型复合分子筛的制备及其吸附脱硫性能研究[J].石化技术与应用,2009,27(5):395-399.