择校现象研究:中小学教师的视角

2013-09-27汪建华

汪建华

(西南大学 教育学部,重庆 400715)

一、问题的提出

择校现象是指家长或受教育者利用家庭所拥有的经济、社会和文化资本等优势为受教育者选择优质教育资源的现象。自20个世纪90年代以来,我国出现了大规模的择校现象。择校浪潮一浪高过一浪,出现了所谓的择校热现象,择校现象由个体行为上升为一种群体行为。随之而来的便是屡禁不止的“高收费”、“乱收费”现象,愈演愈烈的择校潮甚至培育出了一个很不规范的“地下教育市场”,从而对正常的教学秩序乃至教育公平产生很大冲击。[1]尽管国家和地方教育主管部门采取了一系列的限制措施,但收效甚微。在现有的政策和现实面前,一方面人们对越来越高涨的择校费叫苦不迭,一方面又不惜违背国家政策和花费大量的金钱和精力参与择校,择校行为成为学者和大众热议的话题。[2]

本文选取了四川、贵州、云南、内蒙古、山西、河南、福建七省(区)共计1100名中小学教师作为调研的对象。之所以将中小学教师作为调研对象,是因为他们既是择校现象的旁观者,又是择校现象的参与或即将参与者。且他们的知识水平相对较高,对择校现象的认识或许更趋理性。为了研究的方便姑且把这些教师分为生源流入校(学生流入的学校)教师和生源流出校(学生流失的学校)教师。本文旨在从这二类学校教师的角度对择校现象进行调查分析,以期对缓解择校现象带来的一系列问题有所助益。

本次调研采用自编的二套问卷,分别针对生源流入校(1卷)和生源流出校(2卷),所有问题均设计为单选题。调查结束后,剔除无效卷,有效问卷共有1051份。其中,1卷:661份,2卷:390份。另外,为了深入分析,我们还做了35份访谈卷。问卷回收后使用SPSS17.0对问卷数据进行录入和统计分析。

二、结果分析

(一)不同类型学校教师对择校现象的认识

调查发现不管是生源流入校还是生源流出校,教师对择校的一个基本态度还是偏向于赞同的。其中,生源流入校59.3%的教师赞同择校,不赞同择校的教师占40.7%;生源流出校50.3%的教师赞同择校,49.7%的教师不赞同择校。无怪乎当前的择校热持续升温。

另外参与调查的教师普遍认为当前的择校现象比较严重。据我们的数据显示在生源流入校76.2%的教师认为当前的择校现象“非常严重”和“严重”,而在生源流出校认为当前择校现象“非常严重”和“严重”的教师占77.7%。

与此同时针对目前择校的收费标准问题,调查教师普遍认为是比较高的。在生源流入校认为择校收费标准“太高”和“高”的教师占57%,相对于生源流入校,生源流出校62.8%的教师认为择校收费标准“太高”和“高”。

而在对当前的择校政策和招生政策的调查中,大多数教师还是偏向于认为基本合理的。

(二)不同类型学校教师对择校现象产生的原因的认识

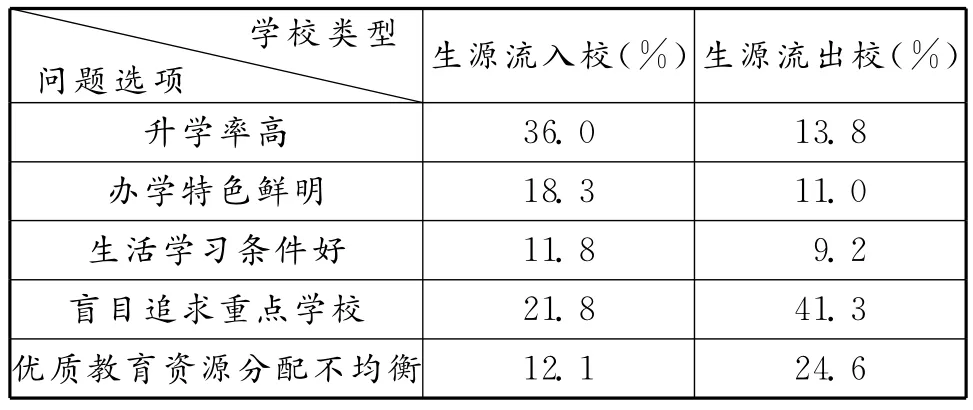

在对择校现象产生原因的调查中,两种类型的学校表现出很大的差异。我们提供的五个答案选项分别是:升学率高、办学特色鲜明、生活学习条件好、盲目追求重点学校、优质教育资源分配不均衡。具体调查数据见表1:

表1 择校产生的原因

生源流入校的教师认为择校原因(由主要到次要)依次是:升学率高、盲目追求重点校、办学特色鲜明、优质教育资源分配不均衡、生活学习条件好。而在生源流出校教师看来择校原因(由主要到次要)依次是:盲目追求重点校、优质教育资源分配不均、升学率高、办学特色鲜明、生活学习条件好。不难看出两类学校教师在对升学率高和盲目追求重点校方面相对有一定共识,在优质教育资源分配不均衡方面二者出入较大,而在对生活学习条件好这个问题上所有教师一致认为这是最不重要的因素。

(三)不同类型学校教师对择校产生的影响的认识

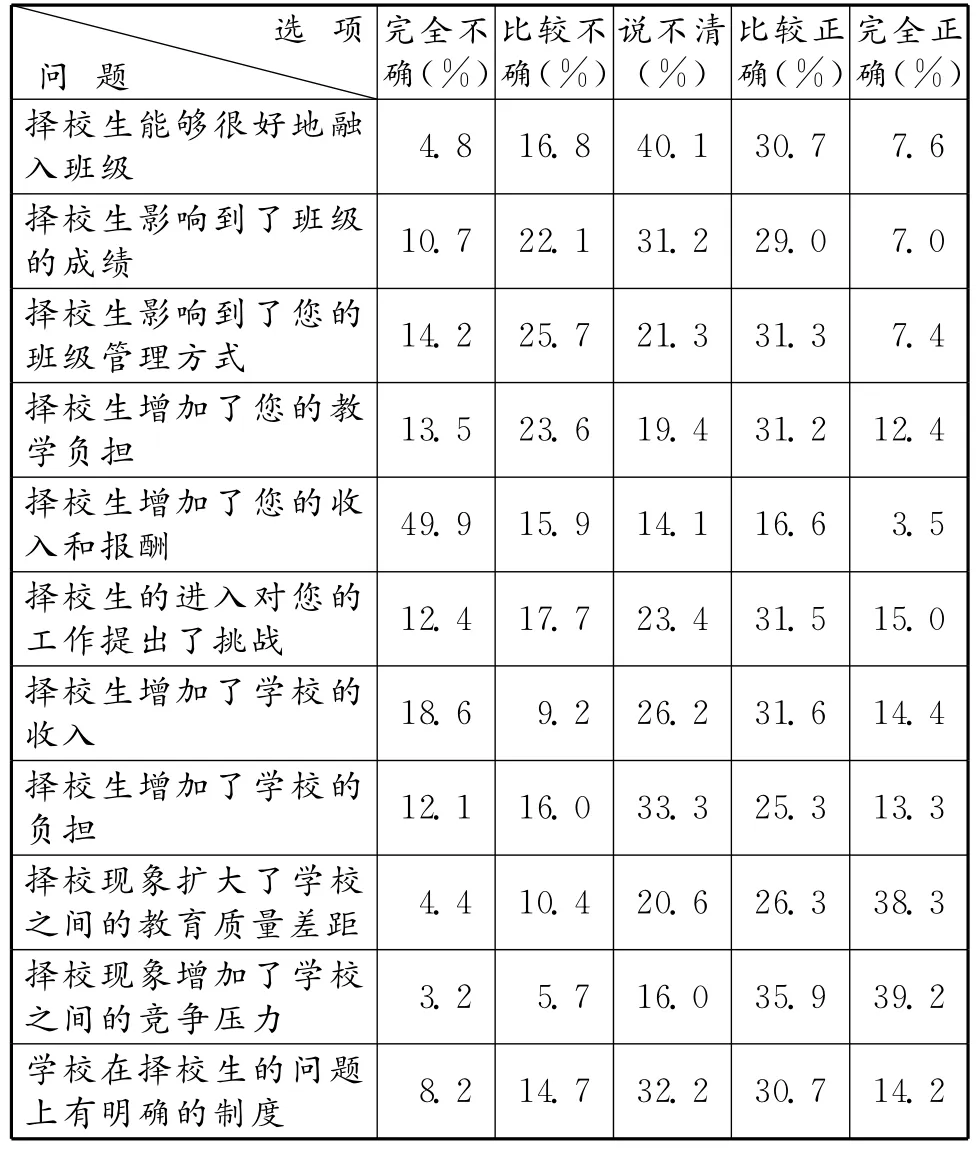

针对生源流入校,我们主要设计了以下几个问题,答案选项包括:完全不正确、比较不正确、说不清、比较正确、完全正确等五项(具体数据见表2)。

择校对班级、教师、学校都产生了不同程度的影响。调查发现21.6%的教师认为择校生不能很好的融入班级中,36.0%的教师认为择校生影响到班级的成绩,38.7%的教师认为择校生影响到自己的班级管理,43.6%的教师则认为择校生增加了他们的教学负担,46.5%的教师认为择校生对自己的工作提出了挑战。然而,择校生并没有给教师带来多大的收入,调查发现只有20.1%的教师认为择校生增加了他们的收入和报酬,但46%的教师认为择校生增加了学校的收入。与此同时,38.6%的教师认为择校生也增加了学校的负担。当然,择校带来的最大影响也许是学校之间的,我们发现64.6%的教师认为择校扩大了学校之间的教育质量差距,75.1%的教师认为择校增加了学校之间的竞争压力,44.9%的教师认为学校在择校生问题上有明确的制度。

表2 对生源流入校的影响

表3 对生源流出校的影响

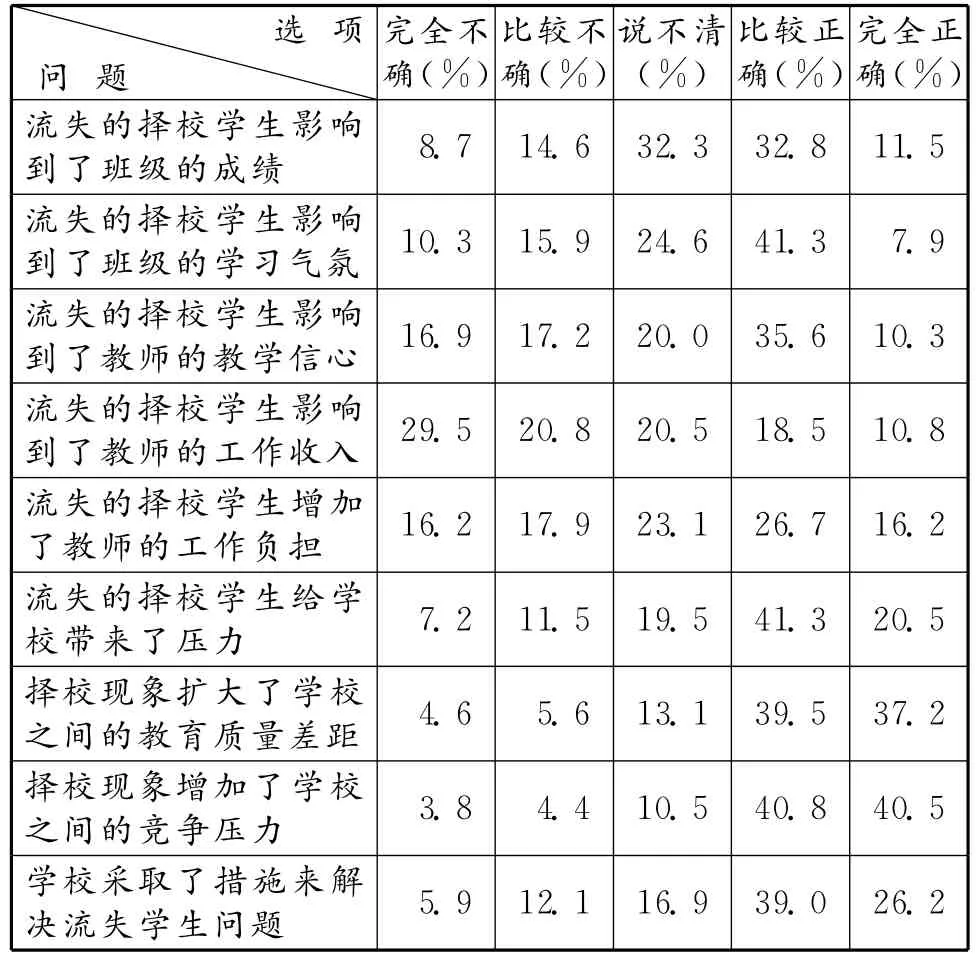

针对生源流出校,我们设计了以下几个问题,答案选项包括:完全不正确、比较不正确、说不清、比较正确、完全正确等五项(具体数据见表3)。

调查发现44.3%的教师认为流失的择校生影响到了班级的成绩,49.2%的教师认为流失的择校生影响到了班级的学习氛围,45.9%的教师认为流失的择校生影响到了教师的教学信心。与此同时,42.9%的教师认为流失的择校生增加了教师的工作负担,只有29.3%的教师认为流失的择校学生影响到了教师的工作收入。但61.8%的教师认为流失的择校学生给学校带来了压力,76.7%的教师认为择校现象扩大了学校之间的教育质量差距,81.3%的教师认为择校增加了学校之间的竞争压力。65.2%的教师认为学校采取了措施来解决流失学生问题。

由以上比较不难发现,择校现象不管是对生源流入校还是生源流出校都产生了不小的影响。择校增加了教师的教学负担和工作负担,增加了学校的负担和压力,增加了学校的收入,但是对教师的收入影响却并不是很大。择校更大的影响是造成了学校之间的竞争压力加大,学校之间的教育质量差距被扩大,同时,不论是哪种类型的学校,都对择校现象造成的问题积极的予以应对。

(四)不同类型学校教师对缓解择校现象的措施的认识

对于缓解择校现象的措施,问卷主要从学校和政府层面来设计问题的,答案选项包括:完全不正确、比较不正确、说不清、比较正确、完全正确等五项。

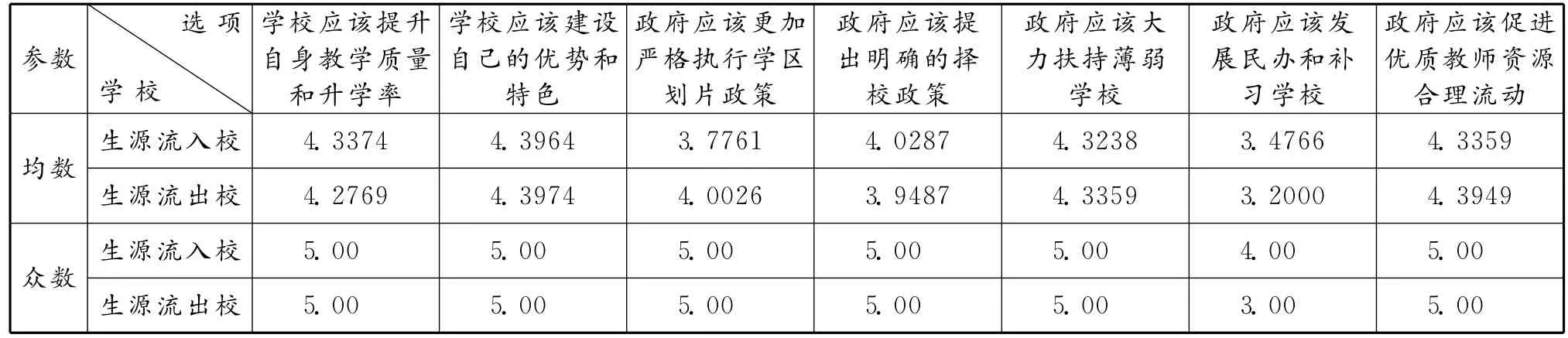

表4 对比表

由表4可以看出两类学校的教师都比较同意:学校应该提升自身教学质量和升学率、学校应该建设自己的优势和特色、政府应该大力扶持薄弱学校、政府应该促进优质教师资源合理流动。在这四点上两类学校的均数都在4~5之间。同时两类学校在政府应该发展民办和补习学校的问题上的均数都在3~4之间,基本上是趋向于不太认可的。而在政府应该更加严格执行学区划片政策和政府应该提出明确的择校政策这两个选项上,两类学校的看法也有细微的出入,相对来说,生源流入校更趋向于政府应该提出明确的择校政策,生源流出校则更趋向于政府应更严格的执行学区划片政策。

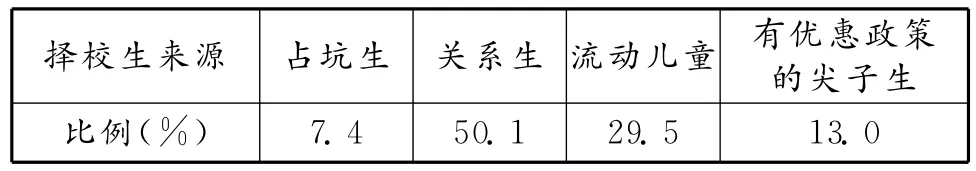

另外值得注意的是调查发现,教师普遍认为当前择校生的主要来源是关系生,其次是流动儿童,而真正的有优惠政策的尖子生其实很少。数据显示:50.1%的教师认为择校生主要来源于关系生,29.5%的教师认为择校生主要来源于流动儿童,7.4%的教师认为择校生来源于占坑生,只有13%的教师认为择校生来源于有优惠政策的尖子生。见表3:

表5 择校生的主要来源

三、成因探讨

由以上数据分析不难发现:第一,择校已成为一种被大多数教师认可或赞同的行为,尽管绝大部分教师认为择校现象很严重,择校收费标准偏高。第二,优质教育资源分配不均衡并不是导致择校现象的最主要因素,升学率和盲目追求重点校是二个不可忽视重要因素。第三,择校增加了学校的压力和教师的负担,但相对来说择校对教师的收入和报酬并没有多大影响,择校最大的影响是校际间的:导致学校间竞争加剧和学校间教育质量差距拉大。第四,缓解择校现象最主要的是加强学校自身建设、扶持薄弱学校建设、促进优质教师资源的合理流动,而不是发展民办和补习学校。第五,关系生和占坑生成为择校生的主要来源,而有优惠政策的尖子生所占比例很少。针对以上问题,笔者试从以下几个方面进行探讨。

(一)社会转型对当前教育产生不可低估的影响

经济社会的转型为人们择校提供了条件与动力。[3]改革开放以来,经济生活成为国民生活的重要主题,中国开始了由“政治社会”向“经济社会”的根本转型。经济的大发展使得居民生活水平大幅度提高,这就为投资教育提供了有力的条件。皮埃尔布迪厄认为,经济资本是所有其他资本类型的根源,经济资本可以以各种形式转化成金钱的形式,从上一代传递给下一代人。同样的,经济资本也可以更容易、更有效的被转换为社会资本和文化资本。[4]家长的对教育的高投入,必然是为了高回报——上名校。这也是家长不惜代价择校的根本动力。

民主社会的转型释放了教育选择的意愿与自由。[3]真理标准问题的大讨论,使中国人民的民主生活开始回归正常轨道,中国开始真正迈向现代民主国家的建设进程。民主社会的转型改变着每个人的日常生活。杜威说,民主社会有二个基本原则:一个是个人自由,一个是人人平等。[6]随着中国社会整体的开放程度日益提高,公民自主选择的空间也更大了。于是,为实现自我发展,追求更好的教育机会,自然对基于二元体制下的就近入学政策难以悦纳,择校成为一种朝向民主的教育发展潮流。[74

基于以上分析,尽管择校现象严重、择校费标准偏高,但依然不能阻止择校浪潮的高涨。

(二)“精英”与名校的耦合使择校行为成为一种惯性

教育是一种个体社会地位的竞争机制。对人进行合法分类,并权威地将其分配到社会各个位置,有一套制度化的规则。教育除了与个体的社会化及知识传授有关外,更与个体社会地位的获得关系密切。[7]而当前社会对人才的选拨已从重视高学历转向重视名校的高学历,第一学历的高低直接影响一个人的就业与发展。这无疑是将所谓的“精英”与名校直接挂钩,而对一个人的真正能力却考虑甚少。加上特殊时期,国家对于重点校的特别照顾与支持,使得在广大民众看来,想成为精英就得上名校,名校出来的就是精英。这种种关系的媾和,使得择校成为一种惯性,成为一种盲目的追求,而不是从孩子的个性发展的需要去选择学校。然而名校毕竟不多,选择升学率高的学校孩子升入名校的机率必然会大很多,因此,升学率问题也理所当然的成为择校的主要参考对象。

(三)弱势群体无疑是择校现象背后的最大受害者

择校首先给教师带来了新的负担和压力,对于生源流出校的教师影响更甚。对于生源流入校教师的影响可能更多的体现在班级管理方面。然而,对于生源流出校教师的影响远远不止这些,它不仅体现在班级管理上,还体现在教学信心、工作负担乃至收入上。在访谈中,不少教师反映生源的流失影响到班级的管理,一方面流失的学生往往是班级的学生干部,他们的流失就意味着教师要重新培养一批学生干部;另一方面,学生的流失也影响到班级其他学生的学习,这一来体现在榜样的流失上,二来体现在学生的流失影响班级的稳定氛围。当然,更重要的是对教师教学信心产生巨大的影响,因为流失的学生很多是成绩比较好的,这些学生身上倾注了教师大量的心血,他们的每一次流失,无异于一次次地从教师的心口割肉般。教学信心的丧失势必对教师的专业成长极为不利,最终影响的还是祖国的教育事业。另据调查我们了解到,不少生源流失校的教师除了日常的教学任务外,还另外承担起争取和稳定生源的重任,他们要不断的给学生家长做工作,与此同时,一些学校还将班级的学生人数与教师收入挂钩,学生流失的越多,意味着教师的收入将被扣掉得越多。这些本不该教师承受的东西却沉重的套在了教师的肩上,严重影响到教师的身心发展以及教师队伍的健康成长。

择校给学校带来压力和负担。同样在生源流出校这种影响更大。目前升学率是评定学校质量高低的首要因素。择校致使大量成绩优异的学生流失,这让薄弱校雪上加霜。而相反那些重点校却通过择校生和随之而来的择校收费以及社会的重视而获得更大的发展,致使学校之间差距进一步拉大。

从择校生方面来看,占其多数的是所谓的关系生和占坑生。这折射出择校背后的权钱交易。社会中的优势阶层必然是这场交易中的受益者,弱势群体的利益在这场交易中无可奈何的被边缘化了。

(四)政府未能在择校问题上坚持应有的立场

择校不论是从公民民主权利的角度,还是从当前我国教育的现实情况来看,都有其存在的必然性和可能性。我们的调查也证实了这一点。政府在政策上没有严格禁止择校无疑是一种比较稳妥的选择,但是政府应该严令禁止收取择校费。

择校最大的受益者是那些优质学校。之所以择校之风愈刮愈烈关键还是这其中的一笔可观的择校费。当然有些学校可能考虑到一些优秀的生源问题,但据我们调查这是很少数的。只有当禁止收取择校费落到实处,堵住利益的缺口,那些优质学校在考虑接受择校生时才会真正地去思考哪些学生适合自己的学校,而不是靠关系靠金钱就能进来。如此,教育对人才的筛选功能才能真正的发挥出来。

在禁止收取择校费的基础上,再来加大对薄弱校的扶持力度,才能收到实效。当利益的链条断裂后,在面对大量的择校生的时候,学校势必会慎重的去选择学生,势必会更严格的制定和执行相关的择校政策,这也在一定程度上控制了优质生源从薄弱校的流失。学校的发展需要设备、需要教师等等,但归根到底需要的是学生,留住了学生,学校才能发展。

[1]朱家存.大中城市学生“择校”高收费现象的社会学思考[J].河南社会科学,2003,(5):10-12.

[2]蒋平.社会分层、文化认同与择校行为——对义务教育阶段择校行为的社会学分析[J].辽宁教育研究,2008,(10):50-52.

[3]邓小军.社会转型期的择校热透视[J].现代教育论丛,2009,(12):72-75.

[4]包亚明.文化资本与社会炼金术[M].上海:上海人民出版社,1997:189.

[5]王红霞.自由、民主与教育的关系——杜威教育哲学的精髓[J].天津市教科院学报,2006,(2):55-58.

[6]张创伟.社会理解视野下的择校行为研究[J].教育评论,2004,(6):32-35.