英属马来亚华人饷码制度探析

2013-09-27沈燕清

沈燕清

(厦门大学东南亚研究中心 厦门361005)

饷码制度即税收承包制度 (Farm System),简称包税制,是指国家将政府的征税活动承包给出价最高的投标者,后者只需要事先支付给国家某个定额的租金就可以保留其他税收收入的做法[1]。在世界近现代时期,包税制曾发展成一个非常重要的征税机制[2]。殖民地时期的东南亚,以华人为主导的包税制度普遍存在,且对当地社会产生重要影响,一些西方学者曾就此做过一些研究,如约翰·巴彻尔 (John Butcher)和霍华德·迪克 (Howard Dick)合编的论文集The Rise and Fall of Revenue Farming:Business Elites and the Emergence of the Modern Statein Southeast Asia(1993年由英国麦克米伦出版社出版),新加坡学者黄麟根 (Wong Lin Ken)的文章“The Revenue Farms of Prince of Wales Island,1805-1830” (载于《南洋学报》1965年卷19),美国学者詹姆斯·拉什 (James R.Rush)的专著Opium To Java:Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia(1990年康奈尔大学出版)等,而国内学者的相关研究则相当有限,因此,本文以英属马来亚的包税制度为个案进行研究,试图弥补国内学术界相关研究的一些缺憾。

一 英属马来亚华人饷码制度的源起

(一)殖民地东南亚包税制度的源起

在东南亚近现代史上,各国王公贵族和殖民政权都先后实行过类似于包税制度的做法。一些皇室从垄断某些贸易商品中牟利,如暹罗国王那莱(Narai)从垄断出售槟榔及槟榔叶中获得大量收入,马六甲皇室则对锡矿进行垄断。另一些统治者则试图垄断胡椒出口等。葡萄牙人第一次到达印尼巴赛岛 (Pasai)时就发现,“所有进口商品在出售之前必须以国王规定的价格交给国王的官员们”。这种垄断当然需要皇室官员或合作的商人来执行。然而,这些商人还远不是19世纪意义上的包税者[3]。

正是在处理与外国商人交往的大量事务中,与包税制类似的制度在东南亚发展起来,在大部分马来口岸及柬埔寨实行的“沙班达尔”制度是朝这个方向迈出的一步[4]。据印尼史学家林天佑的记载,“沙班达尔”一词源于波斯语,“沙”(Sjah)是“头目”的意思,“班达尔”(bandar)是“港口”的意思。从字面上解释,“沙班达尔”就是港务长,他有权抽取商品的出入口税,并且在商业上有专利权。港务长每年缴纳二千令吉 (ringgit)[5],以承包全年相关产品的进出口税,并征收从外国进口的衣料及其他一些商品的出入口税。港务长还负责征收三宝垄木材出口税及市场摊位租金等。据相关史料记载,这些收入每年高达三十二里尔 (real)[6]。港务长多由华人担当,他们对华人运来的进口货物抽税,还征收盐税、竹税、酿酒税、赌博税、华人人头税等[7]。担任港务长的华人当时也被称为“沙班达尔”。虽然后来这个职位不存在了,但“沙班达尔”的称号却一直被承袭下来,作为对税收承包商的一种称呼[8]。

总体而言,在东南亚有多种包税形式。有些包税给了承包者购买特定商品的特权;有些包税给了承包者通过生产某种特定商品来收税的权力;有些包税给了承包者对进出口和过境物品征税的权力等;还有一些包税是对提供某种货物或服务的特权的租赁,其中最重要的是鸦片制品、酒、盐的销售、赌博馆的经营和经营当铺。克劳福德在其《印度群岛志》 (History of the Indian Archipelago)(卷3)中写到:“这种有害的包税制把公共税收当作对消费的征税是很普遍的。”[9]此后这种包税成为所有包税中最重要的,但它仅在人民消费某种商品或享受由包税者提供的某种服务时才征收。有些包税,如彩票包税及鸦片与当铺包税,是汲取当地农民收入的。然而,在大部分地区,这些包税的主要对象是在矿山与种植园和各沿海口岸劳作的中国移民,因为他们的居留具有高度的临时性,不容易被征收诸如人头税之类的直接税,而赌博、饮酒、吸鸦片等习惯则提供了一个向他们征收间接税的非常有效的方式。早在1794年莱特 (Francis Light)就把华人当作“在东方无需政府的花费与特别的努力而能征税收的唯一的民众”[10]。当时的王公贵族或西方殖民者都依赖于包税,主要是因为这种方式使他们能够得到比自己收税更多的税入,此外,他们缺乏必需的行政设施,且他们通常没有建立与运作这样一个行政设施所需的资本或专业知识[11]。

(二)英属马来华人饷码制度的普遍存在

在英属马来亚,包税制度也曾长期普遍存在,但华人习惯称之为“饷码制度”,因此本文沿袭这种称呼[12]。英国殖民当局统治马来亚之初,即把鸦片、酒、赌博和典当税交由华侨承包,每一年或三年进行一次公开投标,由出价最高者获得,有时也采取私下协议的方式[13]。如1792年莱特即在槟榔屿实行赌博、鸦片税的承包制度,当年仅赌博税一项收入即占总收入的60%[14]。而1800—1801年度槟榔屿的鸦片、赌博和酒饷码占总税入的74.8%[15]。赌博饷码数目持续增长,1811年时达40,580 元叻币,仅次于鸦片饷码[16]。

在新加坡,1820年首任驻扎官法夸尔 (William Farquar)实行类似包税的制度,设立了鸦片烟馆、酒馆和赌场给人承包。不久以后,把赌摊交由华人甲必丹①甲必丹,即“Capitan”,葡萄牙人于1511年占领马六甲后,要处理诸多繁杂的港贸事务,因而出现“甲必丹末” (Capitao-Mor)这个多由葡萄牙人充当的当地官衔,此即为甲必丹之原型。此后,荷兰、英国殖民者等也相继沿用这一官衔 (见Mona Lohanda,The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942,published by Djambatan,Member of IKAPI,2001,p.72)。管理,自行征收赌税[17]。1823年法夸尔的续任者约翰·克劳福德 (John Crawfurd)正式确立了饷码制度,因为他相信饷码制度是海峡殖民地“经济和社会发展某一个阶段的一些具有普遍性和必要性的东西,饷码制度在东南亚要比雇佣欧洲的税收官员效果好,至少,饷码制度给弱小的国家提供了一个维持生存的喘息空间”[18]。当然,鸦片并非新加坡当时唯一的消费税征收对象,其他饷码项目包括烟、槟榔、棕榈酒、印度大麻、猪肉、当铺和市场等。除了棕榈酒和印度大麻税收外,所有税种都是对华人征收并由华人经营的[19]。据说新加坡第一个鸦片饷码和酒饷码的承包商是戴炫煌 (Tay Han Long)[20]。新加坡的赌博饷码一直存在到1829年,此前它一直是政府主要税收来源之一,1820年赌博饷码税收仅1,140叻元,1827年增加到71,283叻币[21]。到19世纪40年代新加坡饷码制度已经或多或少地固定下来[22]。

饷码制度同样在马来联邦和马来属邦得到广泛推行。20世纪初吉兰丹的进出口饷码大部分由华人承包[23]。如在端·龙西尼克 (Tuan Long Senik,即苏丹摩哈默第四)统治时期,吉兰丹的进出口税由一名华人甲必丹承包,该甲必丹每年向罗闍支付均为7000元的进口税和出口税租金[24]。而新加坡华人薛长林 (See Tiang Lim)联合吉兰丹的罗闍·慕达 (Raja Muda)在1900年5月向吉兰丹苏丹承包了该地的鸦片饷码,承包期限6年,每年必须向苏丹缴纳24,000元租金[25]。1907年初吉兰丹开办的锯木厂的鸦片专卖权则由吉隆坡著名华商陆佑承包[26]。

大约在19世纪30年代初,柔佛州天猛公曾大力推行港主制度 (Surat Sungei,简称“港契”),使华人以合法及优惠的方式来柔佛垦荒。港主制度持续了70余年,绝大部分港主为华人,这些港主代表柔佛统治者开发柔佛州内的土地,并在经济上拥有一定的特权。如柔佛苏丹给港主的委任状里规定,港主必须供应鸦片与酒于其港地内,“勿使置乏”,并且必须逐日供应此类物品与其港地内置垦殖工人,及久居“港角”(Kangar)之人士,“如(鸦片与酒)供应断绝”,港主“将受处分”。而1873年柔佛州苏丹阿布岜卡颁布的“港主法令”(Kanun Kangcu)第48条规定,“港主向鸦片专卖局,或任何鸦片烟馆购入鸦片及酒时,须详细登记于簿册,当其发售于辖区内时亦然”。这说明港主在港地内专卖商品—鸦片与酒。“港主法令”第75条规定:“港主在其辖区内,有发售鸦片、酒类、猪肉、开设赌场、当铺等之专利权”。这条法令说明,港主在其港地内,不仅具有鸦片与酒的专卖权,而且也具有收买猪肉、开设赌场和当铺的专卖特权[27]。

柔佛州的饷码有时被分别包租出去,有时与新加坡饷码被联合包租出去,新加坡华人组织控制了这些饷码。如1846年柔佛的鸦片饷码由新加坡华商洪亚 (Ang Ah)承包;1847年新加坡主要饷码商章三潮控制了柔佛的饷码,直到 1855年[28]。1870年前后,潮州人陈旭年被封为柔佛华侨侨长(Major China),并且是柔佛州内唯一的饷码承包商[29]。1879年开始,政府开始间隔一段时间出租“柔佛乡村城市饷码” (Kampong Bandar Johore Farm,有时也称General Farm,即“总饷码”)的包税权,其承包的内容不时变化,但总是包括在特定地区经营赌馆的特权[30]。

二 英属马来亚华人饷码制度的特点分析

概括来说,英属马来亚华人饷码制度具有以下特点:

(一)饷码项目众多

在英属马来亚地区,虽然鸦片、赌博和酒饷码占主要地位,但华人饷码项目远比这要繁多。如在新加坡,1820年代以前赌博饷码占重要位置,此后鸦片饷码一直约占总税入的50%。其他主要饷码包括酒饷码或烧酒饷码,还有槟榔、棕榈汁和印度大麻、猪肉、当铺和市场等饷码,其中除了棕榈汁和印度大麻饷码外,其他饷码都是向华人消费者征收,并由华人饷码商经营的[31]。

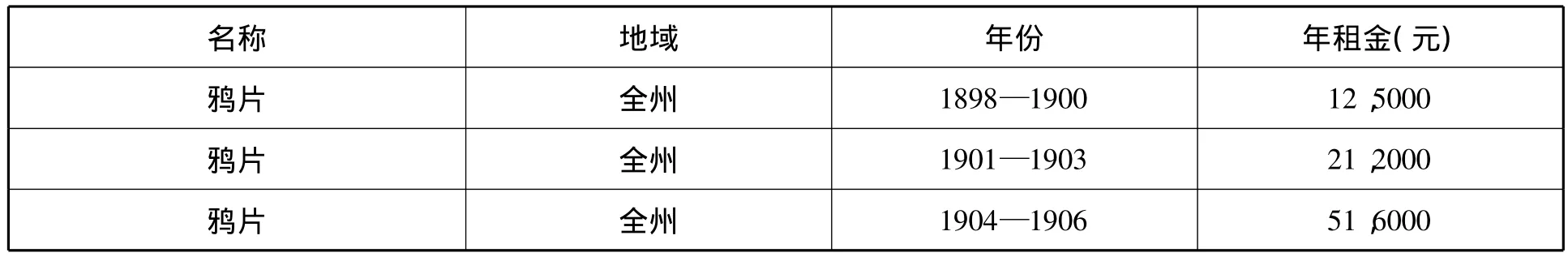

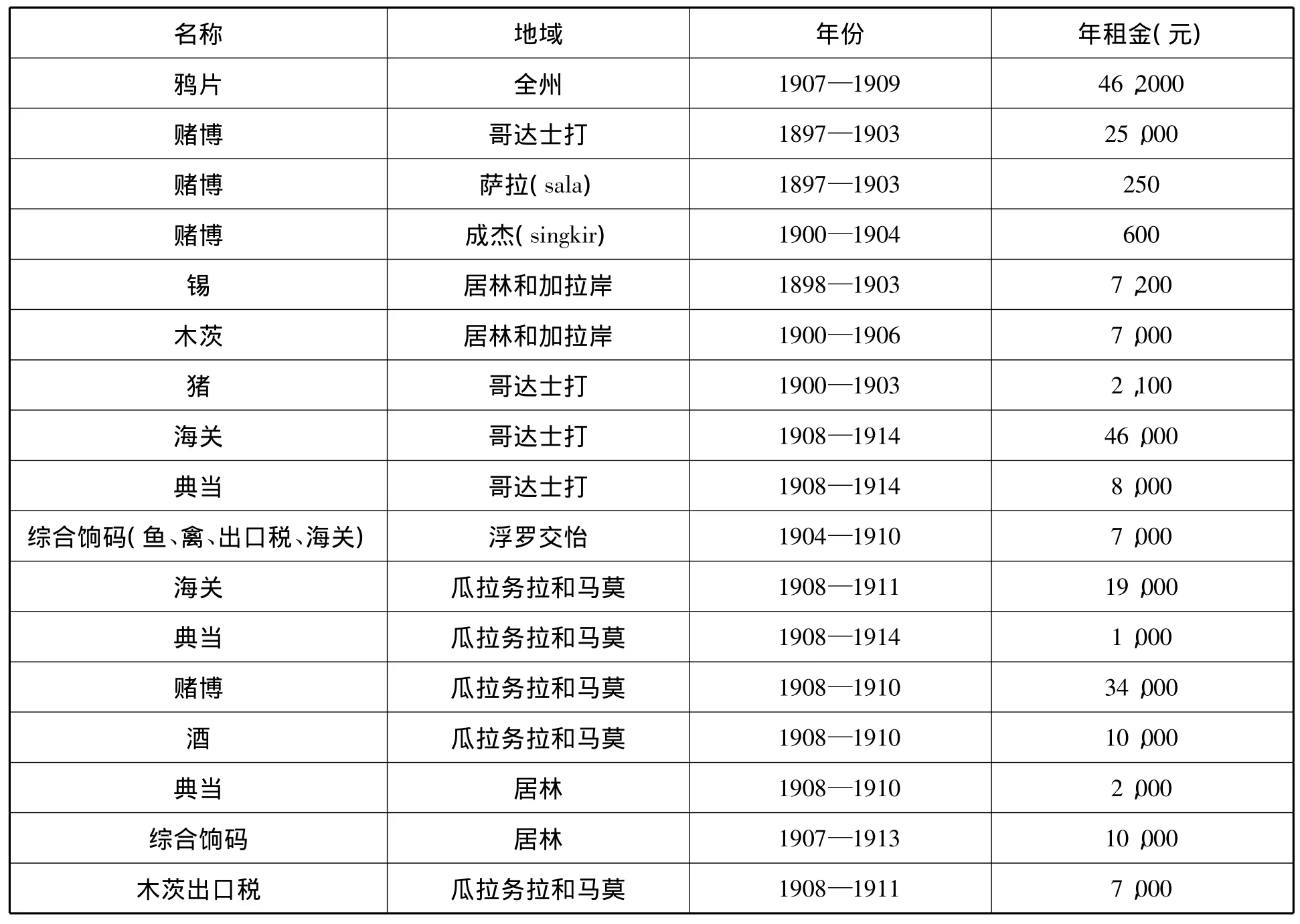

英属马来亚饷码制度的多样性也可以从吉打州饷码商庄清建 (福建同安人)所承包的饷码项目中得知 (见表1):

表1 吉打州庄清建名下饷码选登 (1897—1909年)

(续上表)

从表1可见,庄清建承包的饷码项目,除了鸦片、赌博和酒外,还有猪、木茨、海关、典当、锡、综合饷码等。值得一提的是,一般情况下每个饷码商都会尽力同时掌控几种饷码,以使自己的垄断权益达到最大化。除了上述的庄清建外,吉隆坡富侨陆佑也是一个实例。他在19世纪中后期因经营锡矿致富成为饷码商后,就承办了新加坡和其他各埠的赌博、烟、酒和当铺各税,即使后来殖民当局不断提高承租金,陆佑仍从承包饷码经营中获得了巨额的利润[32]。

(二)饷码对英属马来亚殖民政府的财政做出重要贡献

上文述及,殖民者设立饷码制度的原因在于,以这种方式他们能够得到比自己收税更多的税入。《新加坡自由新闻报》(Singapore Free Press)的编辑约翰·卡梅伦 (John Cameron)在1865年出版的Our Tropical Possessions in Malayan India一书中对鸦片饷码制度有过这样的论述:毫无疑问鸦片饷码源起于当地财政的需要[33]。因为,在鸦片饷码制度下,殖民政府垄断了生鸦片的供应,而把炼制后的熟鸦片的销售权转让给一些华人富商。这种制度是双赢的,对于殖民政府来说,既可从鸦片饷码商中取得固定的收入以平衡政府的年度预算,又不必设立税收机构并拨出经费来经营,而饷码商则从鸦片销售垄断权中获得可观的利润。当承包合约届满后,政府又重新开始组织新的招标,华人富商为此进行竞争激烈,这使投标数额不断上升,政府从中获得的利益不断增加[34]。因此,鸦片是新加坡最重要的饷码,一般约占殖民政府总税入的50%[35],尤其是赌博饷码在19世纪20年代被取消后,鸦片饷码的经济价值更为凸显。而马来联邦的驻扎官 (Resident-General)在其1900年的报告中也说:华工的奢侈习惯和恶习 (指赌博、吸食鸦片等)可被征税,已成为各州经济繁荣的基础,如20世纪20年代马来联邦的鸦片饷码收入达到1200万元,吉打和柔佛在1913年到1929年间鸦片饷码占总税入的27%至45%,同一时期在华侨较为稀少的吉兰丹和丁加奴鸦片饷码收入约占总税入的 1/4 弱[36]。

殖民当局从中获益甚多,因此采取种种措施保护饷码商的利益,保证饷码制度的顺利推行。他们通过了一连串的法令,如《消费法令》 (Excise Bill)、《鸦片法令》(Opium Ordinance)和《饮酒法令》(Liquors Bill)等,制定了鸦片和酒的输入、转让、零售与消费等有利于承包人的措施。税收承包人因遭受损失而请求减轻承包税额时,当局一概允准,有时甚至把鸦片、酒与赌博等同时交由一人承包,以便减少承包人的维持费用;有时还做一些安排以制止鸦片走私,保护承包人的利益[37]。如新加坡1830年实施的《鸦片条例》第四款规定,任何人只要非法拥有鸦片,初犯时罚款500元叻币,重犯罚款1000元叻币。如无钱交罚款,初犯判监禁并带镣苦役6个月,重犯12个月,以后再犯者全部判2年。1889年,英国驻霹雳官员也张贴告示,宣布侵犯鸦片饷码商承包利益者,将处以500元叻币以下的罚款或6个月以下的监禁[38]。

(三)秘密会党在相当大程度上控制了英属马来亚的饷码制度

海外华侨秘密会党是指旅居海外各地的华侨中以天地会为主的各种帮会组织。澳大利亚学者颜清湟曾说过:“秘密会党如方言性集团与家族性组织一样,实为十九世纪与二十世纪初期新加坡、马来亚华人社会内重要的社会结构的一部分”[39]。1799年英属槟榔屿政府就已收到天地会在当地活动的报告,此为东南亚最早发现天地会之记录,此后,华侨秘密会党很快就在新加坡、柔佛、马六甲等地有了活动[40]。19世纪中叶以前,东南亚华侨秘密会党主要是由义兴会和海山会控制,其它各类会党组织都是它们的分支。1851年义福会从义兴会中分裂出去,组成一个独立的团体。自此,东南亚华侨秘密会党形成了以义兴会、义福会、海山会 (含大伯公会)三大会党为主的三足鼎立之势[41]。

华侨秘密会党在华侨中具有广泛、巨大的影响,它的成员包括了各个方言、各种行业的华侨。据1876年殖民当局的官员估计,在海峡殖民地和各个马来土邦的华侨人口中,有60%以上是秘密会党的成员,而其余40%也都处于秘密会党的影响之下[42]。面对组织严密、力量如此强大的秘密会党,行政、军事、警察力量薄弱的英国殖民当局只好采取容忍、放任、不干涉的政策,听任秘密会党自然存在。与此同时,也让一些把持着秘密会党领导权的头领来承包饷码,占有经营鸦片、赌博、酒和典当饷码,从而让他们为殖民统治服务。海峡殖民地警察总监S·邓洛普就曾说过:“鸦片和酒类饷码,由于受到一个又一个最有势力的华人洪门(会党)的支持,使其大受裨益。……大多数成功的饷码商,都是某些洪门组织有影响力的首领,这已成为规例,而这些人总是不择手段地使用其影响力。”因此,直到19世纪末华人秘密会党被宣布为非法前,英属马来亚的各种饷码多垄断在会党首领及其保护下的华人手里[43]。

实际上,秘密会社之所以能够控制饷码制并不是基于饷码的要求,而是基于饷码的存在。饷码通常是由政府通过公开拍卖,在某一固定时期出售给标价最高的投标人。与秘密会社有关系的人在投标饷码时并不占特别的优势,但秘密会社的势力可被用来维持饷码的利润,其作用有两方面:一方面,它常常被用来缉查走私,或被用来阻止其他损害饷码商权利的行为;另一方面,它也被用来推销鸦片和酒,并把赌博权力稳妥地保留在饷码商的手中。在各项饷码之中,鸦片饷码最有利可图,因而也就成为华商竞争的焦点。这些商人通常都是秘密会社支持的社区领袖,他们会全力以赴地争取鸦片饷码。那些竞标失败者便采取走私鸦片的方式,千方百计损害饷码商的利益。例如在槟榔屿,1822年以后鸦片饷码和酒饷码都落入闽商集团的手中,其对手广府籍饷码商在秘密会社海山会的支持下,从对岸的巴图卡万向该岛大规模走私鸦片。由于警察力量单薄,难以压制海峡殖民地和马来各土邦的鸦片走私,因此,包税商就只好利用秘密会社的势力来维护鸦片饷码的利润。那些本身就是秘密会社领袖的包税商,总是利用秘密会社的暴力来迫使走私活动有所收敛,而不能支配这一暴力的包税商,也利用秘密会社成员作为耳目,来侦查走私活动、收集情报,及引导警方缉捕走私犯[44]。

(四)华人精英也从饷码经营中积累了相当的财富

由于竞标成本的高昂,经营饷码通常必须有足够的资本与影响力。根据里特 (Dr.Little)对19世纪40年代新加坡鸦片问题的研究,鸦片饷码的承包权可以通过两种方式获得,私下协议或竞标。在私下协议中,所有的事情都是公平的,而就公开竞标而言,高额的租金将使除了最富有的人外没人有机会参与竞标和拥有购买鸦片的资本。因此承包各种饷码的必须是已相当富有的人[45]。在当时的东南亚,“华人是唯一有组织、技能和资本来运作大税收项目 (指饷码)的人”[46]。因此,这一时期,英属马来亚地区许多饷码承包商都是华人富商和华人各帮派的领袖。这就意味着在饷码、财富和社区权力之间有着密切的联系,富有的人上升为帮派领袖,然后借助帮派的力量获得饷码承包权,承包后所赚取的利润又被用来扩大其影响。

如在槟榔屿,甲必丹辜礼欢1806年承包了詹姆斯镇的酿酒 (烧酒)饷码,1810—1811年又承包了乔治镇的酒饷码。其子辜松德 (音)于1880年牵头组织了一个新加坡鸦片饷码辛迪加,资本达500,000元叻币。居林甲必丹赵亚爵据说是南吉打的鸦片、酒类和赌博包税商之一[47]。在新加坡,章三潮和他的儿子章芳琳是著名的鸦片饷码商。章三潮不仅是新加坡的主要饷码承包人,在1847年还垄断了柔佛的鸦片饷码。他死后,其儿子章芳琳继续垄断新加坡的鸦片饷码。在霹雳,华人甲必丹郑景贵在1888年控制了下霹雳的鸦片饷码,并且在1891—1895年间控制了全霹雳的鸦片饷码。郑景贵同时是一个富有的锡矿主,也是霹雳和槟榔屿客家帮领袖,还是这两地海山会的首领。1888年他一举获得承包瓜拉江沙的总饷码 (赌博、酒类和典当)、南北拿律海岸饷码及下霹雳的鸦片饷码;1891年他控制了坚打 (Kinta)的总饷码、瓜拉江沙总饷码及鸦片饷码;1895年他是霹雳的总包税商之一,并控制了下拿律的海岸饷码和鸦片饷码[48]。在雪兰莪,华人富商、广府帮领袖叶观盛、赵熠和陆佑控制着该地的鸦片饷码[49]。1875—1884年间吉隆坡最大矿主、甲必丹叶亚来是最大的饷码承包者,1880年他以每年5400元的价格承包吉隆坡的赌博、典当和烧酒饷码。由于马六甲华商的竞争,他被迫不断提高标价,1883年标价甚至高达51,612元,他仍愿意承包,足见饷码经营的利润之大[50]。

19世纪槟城五大福建人家族,即陈氏、邱氏、林氏、杨氏和谢氏,也深深地卷入饷码承包中。19世纪90年代中期五大家族在林克全 (Lim Kek Chuan)和一些客家侨领的领导下,共同组成槟城鸦片集团 (the Penang OPium Syndicate),与吉打州的钟氏 (Choong)家族结成联盟,控制吉打州鸦片饷码十五年 (1895—1909年)。19世纪80年代后期到90年代初,五大家族甚至控制了荷属东印度德里 (Deli)地区的饷码,1908—1910年他们与棉兰某些客家人合作,获得对整个东部海岸苏门答腊的鸦片垄断[51]。

三 英属马来亚华人饷码制度的废除及原因浅析

如上所述,饷码制度是英属马来亚经济政策的一个基本特征,但到19世纪末20世纪初该地区饷码制度走到了尽头。早在1894年马来联邦殖民地办公室就提出废除赌博饷码的可能性[52]。1895年霹雳州政府开始亲自征收鸦片进口关税,雪兰莪州、森美兰也分别于1900年、1901年开始这样做。从1908年开始,雪兰莪州政府决定将典当饷码与酒和赌博饷码分开包租出去。1910年政府取消了典当饷码,给一些当铺发出单独牌照。因为政府对每个店铺的经营权进行招标,它们有时被称为“典当饷码”,但它们不同于根本意义上的饷码,牌照持有人不享有在一个明确领域内的垄断。1910年政府又取消了酒饷码,开始自己征收酒进口税,并颁发地区许可牌照以控制卖酒的商店和酒的零售。同一年,它取消了鸦片饷码并以鸦片垄断取而代之。而1910年海峡殖民地政府已经废除了鸦片饷码,一年后,该制度推广到整个马来联邦地区。到1911年,具有重要意义的饷码只剩下赌博饷码,但1908年初开始,其活动已被限制在主要城镇和工矿区,并在1912也被终止。最初政府推行赌博许可证制度 (the licensing system),类似对典当业实行的许可证制度,到1913年初政府放弃了许可证制度,并推行严格立法,旨在抑制公共赌博。因此,可以说,英属马来亚的华人饷码制度已经基本被废除[53]。

19世纪末20世纪初英属马来亚的饷码制度相继废除并不是偶然发生的,它与英属马来亚经济和行政管理的重大变化密切相关。

首先,在经济上,19世纪90年代以后,新加坡乃至整个马来亚的经济与社会开始发生巨大的变化,资本主义对全球经济的开发开始从商业转为侧重工业资本主义的发展。通讯与运输的改善使欧洲与亚洲之间的距离不再遥远[54]。因此,在政治、经济和社会上,马来亚更密切地融入帝国主义经济且受本土市场的影响。与此同时,马来联邦和马来属邦的经济也发生了一些变化,特别是以欧洲人为主导的橡胶种植业的增长已开始给政府提供一个更大的土地税入和一个新的收入来源 (即橡胶出口税),从1906年占总税入的0.2%上升到1910年的3.6%。森美兰驻扎官在其1910年的报告中提到,“华人矿工不再是地方财政的支柱”,在其他三个州也存在同样的情况[55]。另一个重要的经济发展是西部马来州锡矿开采业的繁荣。1848年马来半岛西海岸发现了储量丰富的锡矿,随着欧洲市场对锡需求量的增加,锡价一路攀升,1872年达到最高点。这无疑促成了19世纪马来半岛西海岸锡矿投资、开发热潮,自此马来亚锡矿业进入一个快速发展期[56]。锡矿的发展也为殖民政府提供了大量收入,这使得政府在经济上对饷码的依赖日益减弱,到1906年或1907年左右饷码制度充其量只是政府重要收入来源中的一个[57]。

其次,在行政上,此时英国殖民政府行政管理能力的增强使他们对饷码商的依赖大为改观。可以说,饷码制度的本质是政府与饷码商之间权力的分割。在英国统治早期,由于行政力量薄弱,没有像样的行政管理队伍,饷码商承担了饷码制度运行所需的花费[58]。但是,到19世纪中后期殖民政府的行政结构更为完善,行政管理能力增强,能够接手税收的管理[59]。因此,越来越多的官员不满于这种权力分割。霹雳州的驻扎官宣布说:“政府将其税收的收集包租出去,我不认为这是值得称赞的。”到20世纪初英属马来亚有一个更大的官僚机构,正如雪兰莪州的驻扎官在1908年所说:“日益增长的官僚主义的一个重要特点是,它包含了越来越多的讲中文的官员,他们现在承担起早些时候已经留给华侨头领的许多责任。而此前,这样的一个责任已远远超出了政府的能力。”[60]

因此,饷码制度的结束并不仅仅是一种封建剥削制度的结束,它暗示了华人社会基本联系的改变,这种改变的实质是马来亚与新加坡华人社会政治关系与经济关系的分离,是英属马来亚官僚体制合理化趋向增长的结果[61]。

再次,在某种程度上,英属马来亚饷码制度的灭亡可以追溯到某些外部压力。到20世纪初,在英属马来亚,饷码制度遭受社会各界强烈谴责,尤其是鸦片饷码。医学的进步使人们更加认识到鸦片的副作用,早在1807年槟榔屿的大陪审团 (Grand Jury)就试图阻止鸦片在海峡地区的使用[62]。此后,英属马来亚的反鸦片情绪持续高涨[63]。在此背景下,1907年海峡殖民地指派一个委员会,调查海峡殖民地吸鸦片的情况,及应采取何种方法加以限制或取缔。该委员会不愿建议禁绝鸦片,而建议废除鸦片饷码,由政府设立专卖机构以制炼及销售鸦片[64]。英国殖民当局于1910年1月1日起废除鸦片饷码制度,由政府实行专卖[65],同时实行专卖的还有柔佛、霹雳和玻璃市等,这正式结束了长期存在的鸦片饷码制度[66]。其他饷码制度,诸如赌博、酒、彩票等,也因其备受舆论诟病而先后被废除。

结语

英属马来亚政府先后废除各种饷码,并以政府垄断取而代之,事实表明,这个政策是相当成功的。以鸦片税入为例,1910年新加坡鸦片饷码制度被废除,改为推行政府垄断,1911年政府鸦片垄断净入就达3百万叻币,1914年超过5百万叻币。来自鸦片的利润持续增长,到1920年英国被迫采取行动有效地禁止马来亚地区鸦片的使用时,当年的鸦片利润仍达到2千多万叻币,甚至经过10年的限制性措施,1929年海峡殖民地的鸦片净收入仍超过8百万叻币[67]。其实,直到1943年日本完全控制整个马来亚,鸦片吸食才被禁止[68]。而赌博饷码也有类似的情况,1911年马来联邦政府决定取消赌博饷码并以政府垄断取代它。1911年赌博饷码税入约120万;1912年从持许可证的鸦片烟馆获得243万的税入,几乎等同于1906年和1907年赌博饷码税入的总和[69]。因此,从某种意义上说,饷码制度的终结几乎没有任何意义。尽管政府放弃了收税的方法,它并没有放弃税收本身,只是将华人从税收体系中排挤出去,由政府独占丰厚的税收利润[70]。

【注 释】

[1]张紫东、毕剑:《远窥包税制》,《辽宁税专学报》1996年第4期。

[2]马骏:《包税制的兴起与衰落:交易费用与征税合同的选择》,《经济研究》2003年第6期。

[3] Anthony Reid,“The Origins of Revenue Farming in Southeast Asia”,in John Butcher and Howard Dick eds.,The Rise and Fall of Revenue Farming:Business Elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia,Great Britain:the Macmillan Press Ltd,1993,p.70.

[4]Ibid.,pp.70-71.

[5]Ringgit,印尼语,银币的称呼,见《新印度尼西亚语汉语词典》,商务印书馆,1989年,第544页。

[6]real,也写为rial,相当于荷币的“里克斯达尔德尔”(rijksdaalder)或“令吉”(ringgit)。1个Real约为半两或20克,见《新印度尼西亚语汉语词典》,第542页。

[7]林天佑:《三宝垄历史:自三保时代至华人公馆的撤销 (1416—1931)》,广州:暨南大学华侨研究所,1984年,第42-43页。

[8]同 [7]。

[9]John Crawfurd,History of the Indian Archipelago,Vol III,Edindurgh,Archibald Constable and Co.,1820,p.72.

[10]John Butcher,“Revenue Farming and the Changing State in the Southeat Asia”,in John Butcher and Howard Dick eds.,The Rise and Fall of Revenue Farming:Business Elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia,Great Britain:the Macmillan Press Ltd,1993,pp.21-22.

[11]Ibid.,p.23.

[12]Yen Ching-Hwang,A social history of the Chinese in Singapore and malayalam,1800 - 1911,Singapore,1986,p.263,Note 42.

[13]Ibid..

[14] Wong Lin Ken,“The Revenue Farms of Prince of Wales Island 1805-1830”,in Journal of the South Seas Society,Vol.19,Pts 1 and 2,Singapore,1965,Appendix 1,Table 1.

[15]Victor Purcell,The Chinese in Malaya,Kuala Lumpur,1867,p.42,footnote 1.

[16]颜清湟著,栗明鲜等译《新马华人社会史》,中国华侨出版公司,1991年,第222-223页。

[17]宋旺相:《新加坡华人百年史》,新加坡:中华总商会出版,1993年,第8页。

[18]Anthony Reid,op.cit.,pp.78 -79.

[19]Carl A.Trocki,Opium and Empire:Chinese Society in Colonial Singapore,1800 - 1910,Cornell University Press,1990,pp.71-72.

[20]同 [17],第99页。

[21]同 [16],第224-225页。

[22]Opium and Empire:Chinese Society in Colonial Singapore,1800-1910,pp.71-72.

[23] Shahril Talib,History of Kelantan:1890 - 1894,Bandar Puchong Jaya:Malayasian Branch of the Royal Asiatic Society,2003,p.82.

[24]Ibid.,p.25.

[25]Ibid.,p.28.

[26]Ibid.,p.90.

[27]许云樵:《柔佛华人拓殖史》,载于《柔佛州中华总会四十周年纪念特刊》,新山:柔佛州中华总会,1986年,第95、102-103页。

[28]Carl A.Trocki,Prince of Pirates:The Temenggongs and the Development of Johore and Singaore,Singaore:Singaore University Press,1979,pp.107-109.

[29]郑良树:《柔佛州潮人拓殖与发展史稿》,新山:南方学院出版社,2004年,第275页。

[30]Lim Pui Huen,Wong Ah Fook:Immigrant,Builder and Entrereneur,Singapore:Times Editions,2000,p.90.

[31]同 [19],pp.71-72.

[32]林远辉、张应龙:《新加坡、马来西亚华侨史》,广东高等教育出版社,1991年,第171-172页。

[33]Carl A.Trocki,Opium,empire and the global political economy:a study of the Asian opium trade 1750-1950,London:Routledge,1999,p.154.

[34]同 [16],第209-210页。

[35]Carl A.Trocki,“The Rise of Singapore's Great Opium Syndicate,1840 -86”,Journal of Southeast Asian Studies,Vol.Xviii,No.1,1987(3),p.60.

[36]郭威白;《马来亚中国人在发展当地经济中的作用》,《中山大学学报》1959年第4期。

[37]崔贵强:《星马史论丛》,新加坡南洋学会,1977年,第165页。

[38]邱格屏:《海峡殖民地政府对华侨秘密会党政策的演变》,《华侨华人历史研究》2007年第2期。

[39](澳大利亚)颜清湟著,李恩涵译《星、马华人与辛亥革命》,台湾联经出版社,1982年,第32页。

[40]Lean Comber,Chinese Secret Societies in Malaya:A Survey of the Triad Society From 1800-1900,New York:J.J.Augustin Incorporated Publisher Locus Valley,1959,p.37.

[41](马来西亚)麦留芳 (Mak lau Fong)著,张清江译《星马华人私会党的研究》,台湾正中书局,1985年,第147-148页。

[42] Lee Poh Ping,Chinese Society in Nineteenth Century Singapore,Kuala Lumpur,Oxford University Press,1978,p.48.

[43]同 [16],第127页。

[44]同 [16],第113-114页。

[45]同 [42],pp.24-26.

[46]同 [10],p.24.

[47]同 [16],第118页。

[48]同 [16],第118页。

[49]同 [16],第214-215页。

[50]陈剑虹:《甲必丹时代的吉隆坡华人社会》,载于李业霖主编《吉隆坡开拓者的足迹:甲必丹叶亚来的一生》,吉隆坡:华社资料研究中心出版,1997年,第144-147页。

[51]Yeetuan Wong,“The Big Five Hokkien Families in Penang,1830s - 1890s”,Chinese Southern Diaspora Studies,Volume 1,2007,pp.109-110.

[52]John G.Butcher,“The demise of the revenue farm system in the Federated Malay States”,in Modern Asian Studies,Vol.17,No.3,1983,pp.401-402.

[53]Ibid,pp.400-401.

[54]同 [31],pp.183-184.

[55]同 [52],pp.408-409.

[56]Wong Lin Ken,The Malayan Tin Industry to 1914,The University of Arizona Press,1965,p.29.

[57]同 [52],pp.408-409.

[58]同 [52],p.389.

[59]Harumi Goto -Shibata,“Empire on the Cheap:The Control of Opium Smoking in the Straits Settlements,1925 -1939”,Modern Asian Studies,Vol.40,No.1,Feb.,2006,pp.61-62.

[60]同 [52],pp.403-404.

[61]同 [31],pp.234-235.

[62]同 [31],pp.204-205.

[63]同 [31],pp.210-212.

[64]〈英〉布赛尔:《东南亚的中国人》,《南洋资料译丛》1957年第4期。

[65] Anne L.Foster,“Prohibition as Superiority:Policing Opium in South-East Asia,1898-1925”,The International History Review,Vol.22,No.2,Jun.,2000,pp.256-257.

[66]同 [16],第220页。

[67]Carl A.Trocki,Opium,empire and the global political economy:a study of the Asian opium trade 1750-1950,published by Routledge London,1999,pp.154-155.

[68]同 [31],pp.212-215.

[69]同 [52],pp.410-411.

[70]同 [52],p.411.