艺术介入空间生产:城市闲置工业空间的旅游开发

2013-09-26张广海张凌云

王 娟,张广海,张凌云

(1,2.中国海洋大学 管理学院,山东 青岛2661001;3.山东潍坊学院历史文化与旅游学院,山东潍坊2610613)

一、空间生产及相关理论支撑

(一)空间生产理论

20世纪70至80年代,以法国哲学家亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)1974年出版的《空间的生产》和米歇尔·福柯(Michel Foucault)1984年发表的《不同空间的正文与上下文》为代表,标志着空间理论研究突破线性的历史时间束缚,形成以前者为代表的“时间—空间—社会”和以后者为代表的“空间—知识—权力”三元辩证的、新马克思主义(Neo-Marxism)空间生产理论,实现了后现代地理学研究的“空间转向(spatial turn)”。

图1 列斐伏尔关于空间生产过程的解析

列斐伏尔关于空间生产理论的观点有:第一,空间生产不是空间内部的物质生产(production in space),而是由于生产力自身的成长和知识在物质生产中的介入,已转化为空间本身的生产(production of space),空间的生产过程从三个维度进行(图1);第二,空间重组是战后资本主义工业化和城市化进程的必然要求,分为全球空间生产、国家空间生产和城市生产空间三个层面;第三,空间带有消费主义特征,对空间的征服和整合成为消费主义赖以维持的主要手段,空间生产的本质就是对社会中各种居于主导地位的生产关系的再生产①。

福柯以批判传统时间哲学为逻辑起点,认为“世界不是仅由一条透过时间而发展出来的长直线,而是连接各点与交叉线的空间网络”②;他将空间视为寻找权力和知识之间关系的桥梁,关注权力在空间内的开展过程,认为空间是任何形式的公共生活和权力运作的根本。福柯的思想不仅利于思考我国城市化进程中的城市动迁、安置与社会公平问题,而且折射出政治权力空间化的过程,为空间理论提供全新的视角。

其他有代表性的理论有,曼纽尔·卡斯泰(Manuel Castells)从“集体消费”和“信息技术”视角探讨空间生产,认为集体消费的设施和过程是城市社区的组织基础,政府干预进而促进集体消费品的生产已经成为城市空间发展和变化的重要因素③;流动空间是信息社会的支配性空间形式,形成基于知识和信息掌握程度不同而形成的社会——空间层级化和城市居住空间分异。大卫·哈维(David Harvey)认为空间是资本作用的产物,资本主义的城市化就是资本的城市化,是资本从初级循环向二级循环再向三级循环转移在空间上的表现,城市空间组织和结构是资本生产的需要和产物,中产阶级郊区化和城市中心区的衰落是资本积累与阶级斗争矛盾作用的必然结果。

综上所述,空间生产理论对于城市研究的最大价值是将城市空间的物理属性与社会属性辩证地联系在一起,视城市空间为社会关系再生产的物质工具。资本的跨区域流动、各种权力的博弈、社会阶级的分化对城市空间的影响日趋强烈,城市已经不仅是传统产业集聚的“中心地”和“增长极”,而且成为资本、权力和阶级利益角逐的场所和工具。

(二)级差地租与竞租理论

图2 城市经济地租、土地利用分化与竞租均衡

马克思的级差地租理论(Differential Rent Theory)认为,由于土地肥力、位置和资本生产率的差别性导致不同土地利用方式所提供的经济地租存在差异。在城市中,土地价格是地租资本化的表现,城市土地利用模式以位置和距功能中心远近为依据进行分化,形成不同的经济活动空间。1964年阿兰索(W.Alonso)的竞租理论(Bid Rent Function Theory)提出城市租金梯度曲线和同心圆土地利用模式,不仅指出土地通过地租调节决定各种活动的最佳区位,而且在特定区位上的土地利用方式可以实现竞租均衡(图2),图中竞租均衡点(a、b、c)的存在表明了城市土地的综合利用具有可行性。

我国计划经济条件下,通过指派方式给予国有企业的生产空间,往往位于城市中心地理位置,一方面降低了市内土地的流动性和价值,另一方面,传统工业高污染、高能耗、劳动密集型的特征也使得其边际生产效用递减,被迫“关、停、并、转”而迁出城区优势区位。随着城市空间去工业化(deindustrialization)、中产化(gentrification)进程加快,城市内工业生产空间让位于商业、住宅空间是其功能演进的必然。

(三)城市规划理论

1.城市有机更新理论

随着城市空间结构和产业结构调整,传统制造业在区域经济发展过程中出现区位性衰退、资源性衰退、结构性衰退和消聚性衰退④,原有布局在内城的工业厂房逐渐外迁、闲置、衰败,工业遗址和工业废弃地的开发和管理成为城市更新和城市再生过程中急需解决的问题。

西方城市更新大致经历了“清除贫民窟—福利色彩社区更新—市场导向旧城再开发—社区综合复兴”四个发展阶段⑤,以物质环境改造为重点的城市美化运动、“形体主义”规划思想因破坏城市社会肌理,而逐渐被注重城市多样性、历史价值保护和可持续发展观的“人本主义”规划思想取代。吴良镛提出的城市“有机更新”思想认为,城市不能简单化的以“推倒重建”方式完成汰旧换新过程,而应以一种高智慧的创造性活动解决工业化过程中带来的城市景观趋同、社区认同感消失和经济衰退等问题。

2.城市意象理论

城市环境应当具备“可读性”,并有能力为人们创造一种特征记忆,“频繁的改建抹去了历史进程中形成的识别特征,尽管他们一遍遍地修饰,试图表现华丽,但在表像上他们常常缺乏特征”⑥。凯文·林奇(Kevin Lynch)的城市意象理论认为,城市的空间形态由路径、边缘、区域、节点和地标五种要素构成,城市空间生产的目的之一就是通过对不同等级、不同规模的五要素进行协调、整合,使人们通过对物质环境的知觉进而在心理上形成对城市的环境意象、公众意象、综合意象以及城市意象的个性和结构等。

3.场所理论

诺伯格·舒尔兹(Norberg Schulz)从建筑现象学角度提出了场所理论,认为不同场所具有不同的“场所精神”,设计师的创造性生产活动使得建筑空间的意义从原本抽象、无特征的同一而均质的“场址”(site)变成有真实、具体的人类行为发生的“场所”(place),应当通过场所设计,实现场所精神的具体化。新的历史条件可能引起场所结构发生变化,但并不意味着场所精神的丧失,人类自身的发展需要相对稳定的场所体系维护场所精神⑦。城市中的老旧工业建筑历史短、建筑艺术性不高,但作为一个城市的工业化和物质文明进步的见证,其蕴含的场所精神应在城市发展演进过程中得到沉淀和发扬。

二、艺术介入城市空间生产的表现方式

(一)空间实践:艺术介入城市形象塑造

城市形象是城市文化、精神、景观等元素整合起来的城市的外在表现,是人们对城市的总体印象与评价⑧。对外来游客而言,城市形象等同于该城市的旅游形象,是影响出游决策的重要因子。艺术对于城市(旅游)形象的介入,一是通过语言、符号、色彩等艺术形式,强化游客对城市形象的视觉感知,青岛“红瓦、绿树、碧海、蓝天”的旅游形象塑造,即充分运用了色彩这一艺术手段。二是通过文学、音乐、电影等艺术作品和传播媒介表达。2004年,UNESCO倡导构建“创意城市网络”(Creative Cities Network),英国城市爱丁堡为首个加入该组织的“文学之都”,《福尔摩斯探案集》、《金银岛》、《哈利波特》等文学作品,是其城市形象传播的最佳代表。三是通过艺术节会活动塑造城市形象,如威尼斯双年展、电影节,米兰国际时装周等。四是通过知名的艺术机构、组织及设施等,如巴黎美术学院、悉尼歌剧院等。

(二)空间的表征:艺术介入城市公共空间设计

城市公共空间有狭义和广义之分,广义的公共空间指“由公共权力创建并保持的、供所有市民使用和享受的场所和空间,包括公共室内空间和室外空间,如商业中心、文化中心、博物馆、交通枢纽、街道、广场、居住区户外场地、公园和体育场地等”⑨;狭义的公共空间主要指“供大众交流、交往、休闲、活动的城市广场、街道、公园等城市外部空间”。本文的研究对象主要为后者。

公共空间是居民日常及社会生活的空间载体,赋予该区域本地居民和外来旅游者以场所感和领域感,城市外部空间具有显著的公共性、开放性,是城市意象的重要组成。艺术对于城市公共空间的介入,主要通过雕塑艺术、景观艺术、装置艺术、大地艺术等多种艺术手段来完成,形成雕塑、喷泉、绿地、壁画、声光艺术品等多种公共艺术作品。1933年的《雅典宪章》指出,城市应当具备居住、工作、游憩和交通四大功能,随着社会发展和生活水平的提高,市民对于城市空间的理解,不再局限于对居住空间等私人生活场所的关注,而更加注重公共空间的休闲、游憩功能。

(三)表征的空间:艺术社区与创意产业园区

艺术社区(artist community)是最早出现于欧美国家的一种独特的地理空间和社区组织形式,目的在于为艺术家创作和创意探索提供时间、空间支持,有自发集聚形成,也有经由独立的、专业化的组织运作形成。按照地理空间分布,可以分为两类:主要分布于乡村或都市连绵区的生产导向(production-led)的艺术村/艺术庄园(art village/art colony)和主要分布于城市内部的消费导向(consumption-led)的艺术街区(art quarter/art district),前者强调创作、交流,后者侧重展演、交易⑩,是推动艺术发展和城市文化内涵提升的重要载体。

图3 艺术介入空间生产的表现形式

从1998年英国政府制定的《创意产业发展路径报告》开始,创意产业、创意经济、创意阶层等成为近年来国际范围的研究热点。我国创意产业“园区”概念的提出,受到传统的工业园区、高新技术园区模式的影响,相比于西方的艺术社区的“第三方”组织管理模式,我国创意产业园区大多经历了从“艺术村”(艺术家自由集聚区),到“艺术街区”(艺术家居住区、工作室、画廊混合区),最后经政府认定为“创意产业园区”的过程,具有浓厚的政府主导色彩。艺术社区或创意产业园区,是艺术活动的空间表征。

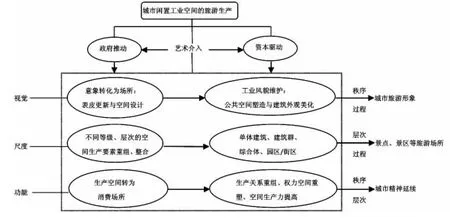

三、旅游开发导向的城市闲置工业空间的生产机制

任何经济活动的开展都需要以一定的空间为依托。城市空间的生产指资本、权力和阶级等政治、经济要素和力量对城市的重新塑造,从而使城市空间成为其介质和产物的过程⑪。资本的投入以获利为原则,它引导着城市空间发展的区位选择和形态选择。在我国,政府的政策推动和资本投入是城市空间生产的两大核心驱动力,将空间作为生产资料,通过资本改造成为空间商品,通过市场实现消费。根据哈维的观点,20世纪60年代以来,资本流动过程的重点从生产领域向消费领域转变,即空间应当满足对文化、艺术、意识形态等精神需求的生产。

无论是18至19世纪欧美艺术作品中富有浪漫主义色彩的“如画废墟”(picturesque ruins)思想,还是传统中国文化中对“往昔”的视觉感受和审美,废墟体现了人类对历史的可信度和方向感,是技术现代性(technological modernity)、殖民视觉性(colonial visuality)⑫的重要载体。闲置空间的生产是对城市功能主义导向的、机械理性形成的“网格化”空间结构和其他大尺度空间形态的有益补充,以新功能的注入为核心,辅以新技术、新材料的应用,运用空间造型、色彩、光线等手段实现闲置工业空间的活化,达到丰富城市肌理和精神价值、重新获得社会群体认同的目的。

(一)城市闲置工业空间生产的层次、秩序与过程

根据马克思的政治经济学理论,生产资料指劳动者进行生产时所需要使用的资源或工具,是生产过程中的劳动资料和劳动对象的总和。列斐伏尔发展了马克思的观点,认为空间也是生产资料,“可以像机器一样利用空间”;空间是产物、商品,具有使用价值并能创造剩余价值,“空间可以在生产中被消费”,“工业欧洲的居民南下至地中海地区进行休闲,他们就是消费了空间”。从这一层面来讲,空间作为生产资料可以通过生产过程创造新的价值,成为新的消费对象甚至是旅游吸引物,为闲置空间的旅游开发提供了理论基础。

1.闲置空间的生产层次:从“空间的生产(production of space)”到“空间的消费(consumption of space)”

每一种生产方式都有自身的独特空间,从一种生产方式转变为另一种生产方式必然伴随着新空间的生产。计划经济条件下,城市严格遵循功能导向,形成工业区、居住区、商业区等单一功能的城市空间,此为空间生产的第一层次;市场经济条件下,随着城市产业结构调整、城市地租的竞争分化和产业间经济联系紧密度增强,以商业、住宅为主导的复合型城市空间取代了工业等单一功能空间,此为空间生产的第二层次;在现代城市规划中“经营城市”思想的引导下,将城市空间作为产品经营以及将城市中富有特色、个性的区域(如历史街区、艺术社区、旧有工业空间等)的文化价值提炼为城市特质并加以塑造、营销成为整体性或局部性消费空间,此为空间生产的第三层次。闲置空间作为独特的城市空间组成部分,需要通过新的生产方式和生产工具介入,对其生产过程和生产秩序进行重构,进而生成新的生产关系和可用于市场消费空间商品,最终实现从空间的生产到空间的消费的转变。

2.闲置空间的生产秩序:公权与私权的博弈

空间是社会的产物,它生产社会关系和被社会关系所生产,秩序是空间生产关系的重要体现。简·雅各布斯认为,“城市中没有一个要素是关键的或主要的,混合就是主要内容,要素间的相互支持就是秩序”⑬。空间的生产秩序可以分为自发秩序与建构秩序两种,受城市规划与土地使用政策的影响,城市内纯粹的自然空间逐渐消逝,闲置空间的生产秩序属于卡斯泰提出的“政府干预”下的建构秩序的范畴。

在我国,公权的缺位、越位以及长期以来对私权的贬低和漠视,是目前我国城市空间生产秩序混乱的主要原因。福柯认为,通过闲置空间生产形成的新的社会关系和权力空间,是城市空间生产的重要功能。我国以政府掌控全部的经济生活、政治生活、社会生活的威权型向社会—国家二元结构转向⑭,逐步转换城市经营者的角色,走向“市民社会”(civic society),将公共服务与秩序维系作为政府主要职能。

3.闲置空间的生产过程:从“空间”(Space)到“场所”(Place)

经济活动包括生产、流通和消费三个环节,自然投入(土地、原材料、能源等)、劳动力和资本作为生产的最基本的三要素。卡伦(Cullen)指出,空间应当具有特殊的视觉吸引以形成心理感应,让人体会到一种场所感,以激发人们进入空间之中⑮。因此,空间生产的功能,除了重塑生产关系、重新配置权力空间外,从商品价值角度而言,必须将“空间意象”转换为“场所物象”,才能实现对空间这一产品的消费。

闲置空间作为城市发展过程中的“失落空间”(Lost Space),应在原有自然投入的基础上,将具有历史价值、艺术价值、经济利用价值的闲置工业空间,通过智力资本(艺术家等创意阶层)和物质资本的双重投入,实现空间功能置换和美学再生。

(二)艺术介入、旅游开发与城市闲置空间利用之间的关系

柯布西耶(Corbusier)的机械美学理论观点认为,建筑应像机器一样具有高效性和实用性。受其思想影响,20世纪早期为适应大规模工业生产的需要,西方工业建筑在技术和材料上运用了大量较为坚固钢质构件,使得工业空间形体单一、装饰少;空间的柱距、跨度较大,可塑性强⑯。这种建筑模式随着20世纪西方殖民主义扩张,也影响到我国近现代工业建筑的形态。因此,在闲置工业建筑良好的空间架构的基础上,通过艺术介入、旅游开发等方式创造出新的空间形态,已经得到实践证明。

1.艺术介入为闲置空间利用提供有效途径

国外的经济型酒店如速8、宜必思,国内以如家、锦江之星为代表的经济型酒店,其快速扩张模式均得益于发展初期对城市内旧仓库、旧厂房的租赁和收购。位于丹麦哥本哈根的福克斯酒店(Hotel Fox)是国际范围内较为知名的成功地将平面设计、城市艺术以及插画艺术融于酒店改造过程的经济型酒店,提供个性与富有创意的住宿产品为原建筑提供市场卖点。经济型酒店的高入住率、高投资回报的特征,使得国内的中小型酒店纷纷以艺术化、主题化设计为卖点,朝“创意酒店”、“时尚酒店”等经济型模式转轨,吸引年轻消费者入住。

2.闲置空间生产构成新的旅游吸引物

表1 国内部分由闲置工业空间改造而成的艺术区

基于工业闲置空间利于艺术创作的建筑体量、历史内涵、新旧对比而产生的艺术美感以及城市内的良好区位和低廉租金,国外如德国鲁尔区工业用地改造、英国伦敦港改造,以及由船厂、船坞改造而成的加拿大葛兰湖岛(Granville Island)艺术区、由工业厂房改造的纽约SoHo艺术区,国内如北京798、上海M50等(表1),皆是通过艺术介入的模式将闲置工业空间转化为创意生产空间,塑造出独特的城市旅游吸引物。2003年起,葛兰湖岛艺术区年平均游客到访量1000万人次、提供就业机会2500个、年收入1.3亿加元⑰;2011年北京798艺术节期间,798艺术区国内外游客75余万人,其中外国游客占40%,798艺术区已成为许多旅行社招徕外国团队游客的热点线路。

3.旅游开发促进城市空间的中产化演变

图4 城市闲置工业空间的旅游生产机制分析

20世纪70年代开始,“中产化”开始应用于西方城市社会学研究中,用于描述城市中经济、社会、文化和建筑设施的改变过程,这种重构过程通过人口结构、房租与地价上涨、基础设施改善、环境重估、建筑结构和功能重组等指标体现⑱。旅游中产化(tourism gentrification)指因娱乐、旅游活动扩散而将城市中某一区域人口结构由中产阶层转变为富有阶层为主的过程⑲,其空间生产和消费过程以旅游活动为主。旅游中产化的过程利于历史街区、城市闲置空间的更新和重组,负面作用表现为旅游活动的开展对原有居民和组织的“挤出效应”,带来社区原有文化真实性的丧失。

(三)青岛市闲置工业空间的旅游开发

1.青岛市近代工业发展与闲置空间利用情况

青岛近代工业肇始于德占时期(1897年至1914年)和日占时期(1914年至1922年,1938年至1945年)的殖民工业投资。德国殖民者的工业投资主要分为基础设施投资和生活所需工业设施投资两大类,前者主要为胶济铁路、港口码头等;后者主要为自来水厂、发电厂、啤酒公司等。经过此后各个时期的积淀,青岛逐渐形成了涵盖港口、造船、铁路、机车车辆、酒业、纺织、烟草、电力、橡胶、自行车、钢铁等多种行业比较完备的工业体系⑳。目前青岛市对市区闲置工业空间的利用方式主要有以下几种:

表2 青岛市内闲置工业生产空间的利用方式与现状

目前青岛有26个文化产业园区,2012年创意产业增加值突破600亿,占青岛市国民经济总量的7.7%㉑。在创意产业发展政策的导引下,社会资本积极参与青岛市创意产业园区的建设与经营:山东海润投资集团参与投资天幕城,青岛麒龙文化有限公司投资、经营创意100产业园,青岛联城海岸置业有限公司与永嘉企业—青岛合府华生投资顾问有限公司联合投资红锦坊19壹9艺术工坊,青岛创意产业投资有限公司投资1919创意产业园等。

2.青岛闲置工业空间的开发评价

(1)空间生产力:整体水平待提高。空间生产力是人类为获得空间物质生活资料而生产空间产品的能力,主要包括三个层次:物质性空间生产力、聚合性空间生产力和配置性空间生产力。物质性空间生产力通过建筑、地理景观、交通设施等基础设施的使用价值衡量,青岛市的工业空间再利用结合旧城改造,已实现对物质设施的改善、更新与配套;聚合性生产力指对各生产要素的空间聚合能力,以2006年建成的山东省第一家创意产业园——青岛创意100产业园为例,园区基本实现办公、酒店、餐饮等多业态聚合;配置性生产力指各要素有目的、有计划地进行空间配置所塑造的空间生产力,青岛现有的创意产业园中,实质性的创意企业(画廊、设计公司、艺术品商店、艺术培训机构等)的入住量不足,偏重于餐饮、办公以及地产开发,面临同质化、特色不突出等问题,空间配置性生产力水平待提高。

(2)空间产品:模式单一,以静态开发为主。2007年开始,我国首次将工业遗产作为文物普查类型中的“工业建筑及设施”项㉒,开始认识到工业建筑空间对于城市文明见证的重要作用,尚待改进之处在于:一是保护模式单一,相比于国外工业遗产旅游开发的主题博物馆模式、公共休憩模式、创意产业园区模式、工业博览与商业旅游开发模式等多样化模式,青岛工业闲置空间多数为遗址或博物馆模式,除青岛啤酒博物馆、天幕城成功开发外,其他基本处于静态观赏或低度利用状态,利用率不高;二是缺乏对区片性工业闲置空间的保护,使得厂房整体性拆除状况明显,例如反映青岛纺织工业发展历史的九个棉纺织厂中,仅有国棉五厂、六厂部分保留,其他皆已全部拆除或在文物部门干预下保留其中的标志性建筑。

(3)空间生产关系:权力和资本为主导。空间生产关系指人们在空间物质资料生产过程中结成的经济关系,它包括空间占有(土地占有)、分配、流通和消费四个方面。列斐伏尔等人的空间生产理论认为,权力和资本增长联盟将空间工具化,在住房、商店等空间产品供给过程中通过对旧有物质空间的拓展和重构成为空间财富的拥有者。青岛的创意产业园规划中皆有发展休闲观光、文化旅游或海洋旅游的功能定位,而事实上,房地产市场的高资本回报率使得地产开发成为很多创意产业园区的主要赢利点,工业遗产空间仅为其中的文化符号,缺乏整体保护和活化利用。

四、艺术介入视角下的城市闲置工业空间的旅游生产策略

(一)闲置工业空间的尺度重组与层级式开发

1.城市生产闲置工业空间的层级

尺度不仅指在地理学研究中某一物体或现象时所采用的空间或时间单位,还包括生态学研究对象的组织尺度和功能尺度,例如个体、种群、群落、生态系统、景观等在自然等级系统中所处的位置和所完成的功能㉓。城市内的工业闲置空间按规模可以分为单体建筑、厂区性质的建筑群以及工业园区或街区等不同层级。依据工业闲置空间的历史价值、科学价值、艺术价值和经济价值进行等级式开发,以工业建筑为核心,把能够体现工业发展特色和工业整体风貌的相关要素组织到居住空间、商业空间、展览空间和公共休闲空间等新的城市旅游景观系统和文化符号系统中。

2.产业链导向的创意旅游综合体建设

“综合体”的概念最早源于苏联学者提出的“地域经济综合体”,最初指在工业生产领域以一定劳动力资源和自然资源为基础发展起来的专业化经济部门的空间组合㉔,综合体通过内部专业化与协作,形成内部联系紧密的的经济系统。20世纪80年代以来,三种以上的营利性土地的复合使用开发(mixed-use development)以及闲置空间再利用已成为欧美国家都市规划的重要政策,现已发展成为商业综合体、旅游综合体等多种形式。

随着旅游业发展的不断成熟,对于旅游资源的讨论,已经从“什么是旅游资源”的界定转向“什么不是旅游资源”的阶段,即凡能对游客产生吸引力的事物和活动皆可视为旅游资源,凡是能够培养旅游者情感、丰富旅游者经历的区域,包括城市建筑物、风景名胜点以及其他具有较高旅游使用频率的小规模区域,都可视为城市旅游空间㉕,将生活与工作的空间纳入到城市的旅游业的发展体系已成为都市旅游空间拓展的重要趋势。由原上海汽车制动器旧厂房改造的8号桥创意产业园区,2006年成为“全国工业旅游示范点”中首个以创意产业为特色的示范点,青岛创意100产业园于2012年着手申报“青岛市工业旅游3A级景区”,成为都市的旅游新景点。

一方面,我国城市内缺乏活化的艺术消费空间,另一方面大量闲置工业空间处于低度利用和拆除状态,应以创意旅游综合体的建设理念对区片性的闲置空间进行开发利用,在城市更新过程中,利用原有工业文明基础构建文化型复合用地(cultural compounds)、艺术与娱乐专区(arts and entertainment focus)、文化生产专区(culture production focus)㉖等文化、艺术空间,实现艺术的生活化和生活的艺术化,形成国外工业闲置空间所塑造的LOFT生活与消费空间。

(二)工业生产过程的再现、活化与体验

传统工业博物馆模式的静态观赏只能生产单调的、公益性的展览空间、教育空间,缺少现代旅游者所需要的娱乐性、参与性特征。单一的视觉游览和参观容易引发游客对空间的审美疲劳,不能激发人们空间消费潜能。应将工业闲置空间中的抽象内容、静态展示和文字介绍转化为可供游客消费和体验的文化产品,形成具有历史真实体验性和参与性的旅游空间。英国泰特(Tate Gallery)将一个几乎停用了20年的旧发电厂,再生为一个集休闲、游览观光和科普教育于一体的综合性城市空间㉗,而青岛啤酒博物馆成功的核心就在于其生产过程的再现和体验。

(三)社区参与视角下的商业与艺术的平衡

社区参与理念的核心在于将社区居民作为闲置工业空间开发的决策参与者和受益者,而非被动的执行者和负面影响的承受者,即将社区居民纳入创意生活圈(the creative milieu)建设。国外艺术社区的社区嵌入(neighborhood embedment)和网络共生(network mutualism)是其发展的重要导向,日本的艺术村建设和艺术家进驻(Artist-in-Residence)计划均以社区改造和社区艺术教育为原则,明确要求社区内进驻的艺术家应定期向当地居民开展社区艺术教育、艺术创作活动体验等活动,让社区居民从艺术家身上获取对艺术的认知和兴趣,达到艺术普及的目的。

商业资本驱动下的规模扩大再生产过程遵循“生产—消费—增值—再生产”的复制模式,如果不加政策导引,这种规模化、标准化的空间生产方式引入城市空间演变的过程,将不可避免地导致空间特色的消亡。艺术产业的资本运作过程改变了传统的艺术服务体系,将当下的艺术生产活动从艺术家直接面对消费者,清晰地转变为经由经纪人、代理商、市场机构为中介的经济活动和市场行为。应充分利用艺术与商业间的互利共生关系,以艺术为闲置空间生产的内核,商业为空间外延,以产业链模式为导向,开发富有吸引力的艺术衍生品,实现艺术家创作需要、社区居民生活品质提升、外来游客的文化艺术消费、投资者资本收益以及政府的城市改造的平衡。

①孙江:《“空间生产”——从马克思到当代》,北京:人民出版社,2008年版。

②赵福生:《Heterotopia:“差异地点”还是“异托邦”?——兼论福柯的空间权力思想》,《理论探讨》,2010年第1期。

③高峰:《城市空间生产的运作逻辑——基于新马克思主义空间理论的分析》,《学习与探索》,2010年第1期。

④李小建,李国平等:《经济地理学》,北京:高等教育出版社,1999年版。

⑤董玛力,陈田,王丽艳:《西方城市更新发展历程和政策演变》,《人文地理》,2009年第5期。

⑥Lynch,K.Good City Form.Massachusetts Institute of Technology,1984.

⑦诺伯格·舒尔兹:《存在·空间·建筑》,尹培桐译,北京:中国建筑工业出版社,1990年版。

⑧李勇,徐建刚,王振波:《城市形象研究进展及展望》,《云南地理环境研究》,2009年第4期。

⑨陈华:《公共艺术设计与城市公共空间的关系》,湖北美术学院硕士学位论文,2007年。

⑩王娟,衣莉芹:《艺术社区的发展、管理与旅游开发潜质分析》,《旅游论坛》,2012年第5期。

⑪叶超,柴彦威,张小林:《“空间的生产”理论、研究进展及其对中国城市研究的启示》,《经济地理》,2011年第3期。

⑫巫鸿:《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》,肖铁译,上海:上海人民出版社,2012年版。

⑬雅各布斯:《美国大城市的死与生》,金衡山译,北京:译林出版社,2005年版。

⑭池忠军:《公共管理视域下重建矿山生产秩序的逻辑理路》,《中国软科学》,2006年第3期。

⑮Cullen,G.The concise townscape.Architectural Press,1961.

⑯徐进:《闲置空间改造中LOFT文化的体现与深化》,北京交通大学硕士论文,2009年。

⑰黄淑晶:《创意文化园区经营策略之研究——从加拿大温哥华葛兰湖岛园区看华山创意文化园区》,台湾“国立中山大学”硕士论文,2005年。

⑱Maciocco,Serrili.Enhancing the city:New perspectives for tourism and leisure.Springer:2009.

⑲Gotham.Tourism Gentrification:The Case of New Orleans’Vieux Carre(French Quarter).Urban Studies,2005,42(7):1099-1121.

⑳徐飞鹏:《青岛历史建筑1891-1949》,青岛:青岛出版社,2006年版。

㉑佟玉权,韩福文,许东:《工业景观遗产的层级结构及其完整性保护——以东北老工业区为例》,《经济地理》,2012年第2期。

㉒马达:《创意城市蓝皮书——青岛文化创意产业发展报告(2012)》,北京:社会科学文献出版社,2013年版。

㉓吕一河,傅伯杰:《生态学中的尺度及尺度转换方法》,《生态学报》,2001年第12期。

㉔周起业,刘再兴,祝诚等:《区域经济学》,北京:中国人民大学出版社,1997年版。

㉕Pearce,L.The Sociology of Tourist Behavior.Oxford:Pergamon,1982.

㉖Frost- Kumpf,H.Cultural Districts:The Arts as a Strategy for Revitalizing Our Cities.Americans for the Arts,1998.

㉗王建国等:《后工业时代产业建筑遗产保护更新》,北京:中国建筑工业出版社,2008年版。