薁及相关化合物芳香性的探讨

2013-09-25王志鹏邓耿席婵娟

王志鹏 邓耿 席婵娟

(清华大学化学系 北京 100084)

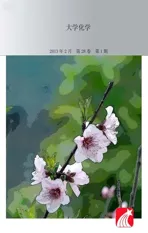

薁(C10H8,Azulene)是基础有机化学教科书[1-5]中非苯稠环和中环芳香体系的例子之一。薁分子具有10个π电子构成的环状共轭体系(图1),其化学活性相当于一个活泼的芳香化合物。在教科书[1-5]和一些高等有机化学著作[6-7]中,均将薁的结构描述为由带负电的五元环和带正电的七元环稠合而成,并将其芳香性的来源归因于两环之间的电荷分离使得二者分别构成稳定的4n+2体系。我们认为这种说法是不妥的。而将薁的结构看作内部桥联[10]轮烯[8-9]更为合理。本文将据此对薁的结构及相关化合物的问题进行讨论。

图1 薁的经典结构式

1 对薁的芳香性的理解

在解释薁的芳香性时,大多数教科书都是从共振论的角度出发,画出图2所示的共振式,并由此说明薁分子从七元环指向五元环的偶极矩μ=3.34×10-30C·m和电荷分离现象,例如文献[1,4]。

图2 对薁分子结构的共振论解释[4]

实际上,薁分子还存在着许多种共振式(图3)。这些共振式并不违反共振式书写的基本原则,但却可以有不同的电荷分离状态。这表明图2的解释过分强调了一种共振形式,而忽略了其他电荷分离的可能形式,实际上并不能说明薁分子的偶极方向。

图3 薁分子的一些可能共振式

另外,如果考虑“五元环和七元环各自满足4n+2规则以达到稳定结构”[1],的确可以减少共振式个数,以符合偶极矩和偶极方向的实验结果。但这实际上是将薁共轭体系分隔成了两个环,并且如果承认两环各自满足4n+2规则的话,整个分子的π电子数就增加到了12个,显然是不合理的。此外,4n+2规则本身是Hückel法处理芳香体系的结果,已经不属于共振论的范畴,在这里将二者杂糅起来也是理论上难以自洽的原因之一。

同时,被用来支持薁的电荷分离假设的主要证据之一是其偶极矩μ=3.34×10-30C·m[8]。但如果假设电荷完全分离到两个环中心形成永久偶极,根据图4的键长数据,利用几何方法计算得到两环中心距离约2.42Å,由此可估算出其偶极矩μ=3.87×10-29C·m,远大于实际测量值。相反,如果根据μ=3.34×10-30C·m计算偶极中心距离,得到d=0.209Å,同薁分子的大小相比,难以显示电荷已经有效分散。同时,将薁的偶极矩数据与环庚三烯酮μ=1.43×10-29C·m[11]相比,后者不仅可以构成满足6个π电子的单环共轭结构,且氧原子电负性较大,显然具有更大的电荷分散趋势,但环庚三烯酮实际上并不具有足够的芳香性[11],这也说明以偶极矩解释薁的芳香性并不充分。

图4 电子衍射法得到的薁分子键长

薁的一些其他结构性质也不能用文献[1-7]中的理解方法所解释。例如,实验和理论计算[10]都证明,薁分子中的9,10-桥键键长明显长于一般芳环中的键(苯的碳碳键键长为1.395Å),接近单键数值(图4)。这说明它可能并没有参与到共轭体系中,与共振式的结果相矛盾,不能支持“五元环和七元环各自满足4n+2规则以达到稳定结构”的假设。再比如,薁分子中存在的单个电子环流也与上述解释不相符[12]。

综上所述,基于“五元环和七元环各自满足4n+2规则以达到稳定结构”的共振解释存在逻辑问题,与薁分子10个π电子的说法矛盾。并且这种说法也不能解释进一步的实验事实。

2 从[10]轮烯出发理解薁的芳香性

为了解决上述问题,应当承认教科书中的解释不能很好地解释薁的结构特点,需要从分子整体出发,将薁看作9,10-桥联的[10]轮烯。9,10-桥键基本不参与共轭体系,可以解释其类似单键的性质;[10]轮烯由于引入了桥键,形成平面结构,同时具有10个π电子,满足4n+2规则,应当具有芳香性,形成周边单一的电子环流。从修正过的Hückel法出发,可以计算得到薁的分子图[13],并能够进一步计算得到其电荷密度分配和偶极矩[10-11],能够说明薁分子中存在电子密度的不均等分布。根据电荷密度分配(图5),也可以说明其亲电取代反应的位点。

图5 EHMO法计算得到的薁分子的净电荷密度

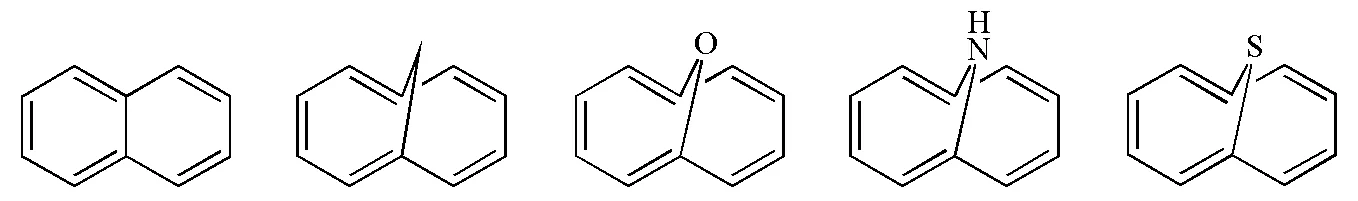

之所以会产生教科书中的上述说法,可能是因为人们忽略了图6中两类芳香体系的区别。图6中的化合物1以及类似的富瓦烯类化合物2,由于两环之间由共价键连接,彼此π电子已经分离开,可以通过电荷转移使得二者分别达到满足4n+2规则的稳定状态。事实上,化合物1的偶极矩可达2.17×10-29C·m[10],这说明其电荷分离倾向十分明显。而对于图6中的化合物3、4和5而言,不宜简单地用单环芳香体系的“稠合”和共振解释说明其芳香性。历史上提出“稠合”芳环仅仅是为了描述结构形式上由单环共轭体系并合而成的多环共轭体系,并不带有电子结构意义,不能据此认为多环共轭体系的电子结构真的是由若干单环共轭体系组合而成。这一点已为许多教科书阐明[1]。故应当将它们看作具有特殊桥键的共轭体系,由相同原子数的轮烯衍化而来。

图6 一些与薁相关的芳香体系

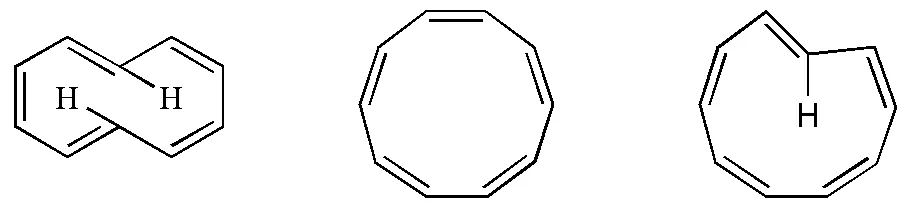

对于小的轮烯共轭环系,如[10]轮烯,即使满足4n+2规则,一旦假定碳原子骨架满足120°,则π电子的重叠会被σ骨架上的氢原子间的排斥作用[8](或本身环张力)所破坏,如图7。

图7 不具有芳香性的[10]轮烯

为了缓解环内氢原子形成的张力,最基本的想法是将两个排斥的氢原子去掉,代之以一个共价键。根据碳原子sp2杂化轨道的键角要求,将[10]轮烯中的两个对称的碳原子连接,即成为萘分子。除了直接用单键连接外,其他桥连方法也是缓解张力的有效途径,可以使用亚甲基、氧代、亚氨基、硫代等方式(图8)。

图8 基于[10]轮烯的一些共轭体系

也可以考虑非对称的连接方式。为了保证与sp2杂化碳原子的键角120°较为接近,可以采取七元环-五元环的连接方式,这就是薁,如图9。

图9 薁的形成

3 相关共轭体系的讨论

从[10]轮烯出发,还可以进一步讨论相关共轭体系的芳香性。除了[10]轮烯外,[14]轮烯的各种构型异构体(图10)也存在各种张力。

图10 [14]轮烯的各种不具有芳香性的构型异构体

图11 基于[14]轮烯的共轭体系

基于修整σ骨架以缓解张力的思路,其他具有张力的轮烯体系可以使用类似策略。如[14]轮烯可以用单键取代其中的两个氢原子进行连接,成为最佳六元环的蒽(图11化合物6)或菲(图11化合物7),也应当可以仿照薁的非对称连接形成各类非苯稠环体系(图11化合物8~12),还可以引入两个碳原子成为反-15,16-二氢芘(图11化合物13)及其类似化合物(图11化合物14)[10]。以上化合物都应当具有不同程度的芳香性。

对于更大的轮烯体系如[18]轮烯,其热力学稳定状态下骨架可以良好共面而具有芳香性,如图12。

图12 具有芳香性的[18]轮烯构型

但是对于[18]轮烯的一些其他骨架构型,却明显存在氢原子间的张力而难以具有芳香性。可以同样在尽量满足碳碳键键角120°的条件下将若干互相排斥的氢原子去掉,代之以若干个共价键(图13)。

图13 不具有芳香性的[18]轮烯构型

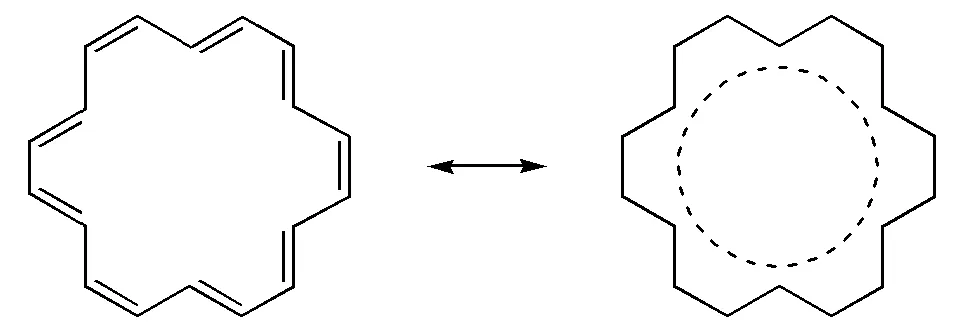

对于一些更大的体系,以上观点也适用。例如,十星苯(3.3.3)[decastarphene(3.3.3)][8]可以看作是由[42]轮烯连接环内单键而缓解张力得到的芳香化合物(图14)。

图14 [42]轮烯与十星苯

综上所述,以上类似的共轭体系均可视为由相应轮烯通过桥键或内部“单键”连接,以缓解环内张力而获得芳香性的结果。这说明,保证碳原子近似120°的平面σ键骨架对于共轭体系的芳香性是必须的。

从共价键的“成键三原则”的角度出发能够理解上述问题的本质。对于同样是含有参与共轭电子的碳原子p轨道,首先需要满足(1)对称性匹配原则和(2)能量相近原则;而只有在保证整个体系基本共面的情况下,才能最好地满足(3)轨道间最大重叠原则。满足上述3条原则之后,才可能进一步从成键电子数的角度讨论体系稳定化以形成芳香性的程度。1965年,Dewar提出,芳香性的本质是共轭体系的电子离域对分子的稳定化作用,并以相应的共振能(DRE)作为芳香性的标准[11]。为了满足共轭体系的要求,平面单环体系中需要具有4n+2个电子参与共轭,即Hückel规则。在有些情况下,例如满足4n+2规则的[10]轮烯、[14]轮烯等化合物,σ键骨架的平面性对确保π电子的良好重叠是更加重要的。

4 结论

本文认为芳香性的形成是π电子良好重叠与π电子数合适两方面共同决定的,前者需要近似120°的平面σ键骨架作为结构基础。从这一观点出发,应该从引入单键以解除[10]轮烯氢原子间的排斥作用这一角度对薁的结构进行解释,而不宜采用共振论与4n+2规则相杂糅的方法进行说明。其他一些共轭体系的芳香性也可以从这一观点出发进行解释。

参 考 文 献

[1] 邢其毅,裴伟伟,徐瑞秋,等.基础有机化学.第3版.北京:高等教育出版社,2005

[2] 胡宏纹.有机化学.第3版.北京:高等教育出版社,2006

[3] 王积涛,张保申,王永梅,等.有机化学.第2版.天津:南开大学出版社,2003

[4] 裴伟伟.有机化学核心教程.北京:科学出版社,2008

[5] Solomons T W G,Fryhle C B.Organic Chemistry.8th ed.New York,Chichester:Wiley,2003

[6] 王积涛.高等有机化学.北京:高等教育出版社,1980

[7] 恽魁宏,高鸿宾,任贵忠.高等有机化学.北京:高等教育出版社,1988

[8] 高振衡.物理有机化学.北京:高等教育出版社,1982

[9] 魏荣宝.高等有机化学.第2版.北京:高等教育出版社,2008

[10] Carey F A,Sundberg R J.Advanced Organic Chemistry Part A: Structure and Mechanism.5th ed.New York:Plenum Press,2007

[11] 王文清.芳香性和非苯芳香化合物.北京:高等教育出版社,1985

[12] Smith M B,March J.March′s Advanced Organic Chemistry.5th ed.New York:John Wiley & Sons,2001

[13] Heilbronner E,Bock H.休克尔分子轨道模型及其应用.第2卷.王宗睦,陈荫遗译.北京:科学出版社,1982