政府网络、市场网络、宴请网络对农村家庭财富的影响——基于中国农村家庭调查数据的经验研究

2013-09-25孙圣民常延龙

孙圣民 常延龙

(山东大学 经济研究院,山东 济南250100)

一、引言

近年来兴起的社会资本理论认为,“社会资本可以操作化地定义为行动者在行动中获取和使用的嵌入在社会网络中的资源”,“社会资本也可以被视为个人在市场中对有用的人际关系的投资”[1](P26)。普特南认为:“社会资本是能够通过协调的行动来提高经济效率的网络、信任和规范。”[2](P78)社会资本对提高人们的福利水平有着重要作用,其基本命题之一是:“行动的成功与社会资本正相关”[1](P40)。经济学中关于社会资本的文献基本上就是从不同角度验证上述命题,本文的目的同样如此。具体来说,本文致力于研究社会资本是否对提高中国农村家庭的财富水平具有积极作用。本文结合所获得的数据,仅考察社会资本中的“社会网络”,而并不引入“信任”、“规范”等内容。我们构造了3种类型的社会网络——政府网络、市场网络和宴请网络①,将其作为社会资本的代理变量,以深入探讨不同维度的社会资本如何影响农村家庭的财富水平。

本文使用中科院农业政策研究中心2008年10月至11月对山东、陕西、吉林和浙江4省624个农村家庭的调查数据,实证分析社会资本对农村家庭人均总财富的影响。研究发现,政府网络、市场网络和宴请网络均对农村家庭的人均总财富有正向作用,而且政府网络的作用大于市场网络。在对社会资本和人力资本的经济回报进行对比后发现,农村家庭社会资本的回报远高于人力资本的回报。在控制不同的地区虚拟变量之后,本文的基本结论仍然成立。

本文剩余部分的结构安排如下:第二部分对国内外相关研究文献进行梳理,并在简要评论的基础上提出本文要解决的问题;第三部分在理论分析的基础上提出本文的研究假说;第四部分介绍数据来源,对变量选取进行说明,并对相关变量进行描述性统计分析;第五部分是实证分析,通过建立计量模型,检验社会资本是否会影响农村家庭的财富水平;最后总结全文,指出本文结论的含义和进一步研究的方向。

二、文献综述

作为一种非市场力量,社会资本可以通过社会关系网络嵌入到市场中,产生很强的经济效应,这一结论已经被国内外的大量经验研究所证实。笼统地说,社会资本的经济效应可以分为两个方面:一是社会资本对个体经济行为的影响;二是社会资本对福利水平的影响。相关文献也多从这两个方面展开。

社会资本对个体经济行为的影响表现在多个方面。在与人力资本的关系方面,社会资本可以促进子女的人力资本创造[3];在劳动力市场上,关系可以提高农民工找到非农工作的概率[4],影响其工作类型[4][5],并增加农民工的流动性,使其能到达更远的距离[6];在金融市场上,社会资本能够弥补农村正规金融机构的缺陷,促进民间借贷行为[7][8][9],提高农民从事自营工商业的概率[7],以及发挥其保障功能从而降低农村低收入家庭的储蓄率[10]。

社会资本对经济行为的影响最终会作用于家庭或个人的收入,进而影响到其福利水平。Narayan和Pritchett根据坦桑尼亚农村的案例,研究证实了家庭拥有社会资本对提高家庭福利有很强的效应[11];Grootaert对印度尼西亚的研究也发现,社会资本对家庭人均支出水平产生了显著的影响,并且穷人的社会资本回报比富人更高[12]。

在中国这样一个以人情关系为典型特征的社会,作为社会资本载体的社会关系网络更是发挥着特殊的作用,其对家庭或个人经济福利的影响近年来受到国内外经济学者的广泛关注。Knight和Yueh运用中国城市的调查数据,证明社会网络规模和共产党员身份均对城市工人的收入有显著的正向影响[13]。陈钊等利用城市居民的调查数据进一步研究发现,社会关系网络是有利于劳动者进入高收入行业的因素,尽管它并不表征劳动力的生产率特征[14]。

社会资本对农村进城务工人员在劳动力市场上的表现同样发挥着特殊作用。章元等用来自农村的农民工样本,研究表明家庭的社会网络并不能直接提高农民工的工资水平[6]。章元、陆铭基于中国的农户调查数据研究发现,社会网络通过改变农民工的工作类型而间接地影响他们的工资水平[5]。叶静怡、周晔馨运用北京市农民工的调查数据进行研究,认为原始社会资本的多寡不能显著增加农民工的收入水平,但是他们在城市中新创造的社会资本却对收入产生了积极影响[15]。

社会资本对农村家庭收入的作用也受到了学者的关注。张爽等运用来自中国农村的调查数据研究发现,社会网络和公共信任可以显著地减少农村家庭的贫困发生概率,它们在村庄层面的作用尤其明显;并且市场化会减弱家庭层面的社会资本减贫的作用[16]。赵剑治、陆铭使用基于回归的夏普里值分解法研究了关系对中国农村收入差距的贡献,发现社会网络对收入差距的贡献高达12.1%~13.4%,在收入决定的各因素中仅次于村庄哑变量、非农就业比例和教育;并且它对提高收入的作用在市场化程度更高的东部地区更明显,远大于中西部地区[17]。

本文研究中国农村家庭的社会资本对家庭财富的影响,源于如下思考。已有文献研究了社会资本对家庭收入(或收入差距)的影响,但收入只度量了当年的财富增量,是个流量概念。社会资本是否会对收入这个流量的积累结果——财富产生影响呢?毕竟收入只代表了财富的一部分,另一个能体现家庭福利水平的是家庭多年累积起来的财富存量(如收入、储蓄、耐用消费品、住宅等),而不仅仅是收入。另外,已有文献讨论了市场化和社会资本的相互影响,我们思考的是社会资本中的市场网络又是如何发挥作用的。因为不同类型的社会资本可能存在着截然不同的经济效应,有必要对不同的社会网络分别考察其作用。我们将使用政府网络、市场网络和宴请网络3个变量,来代表不同维度的社会资本,检验它们各自对家庭财富的影响。

三、研究假说

社会资本的诸多经济效应已经被经验研究所证实,这些经济效应最终会反映在家庭或个人在某个时间段(如某年)的福利增进。我们猜想,如果社会资本对个体收入或支出的提高作用长期累积,这些现金流的增加(对支出而言是减少)最终会作用于家庭的总财富水平。这些财富可以随着个体收入的增加变为储蓄,或者随着其支出变为实物资产。只要社会资本对个体收入的作用是正向的,并且个体拥有的社会资本不随着时间的变化发生较大损失,那么社会资本最终将提高家庭的总财富水平。如果个体的社会网络是基于血亲关系、交往密切的朋友或者重复互动中的熟人社会而建立的,那么嵌入在社会关系网络中的社会资本就会保持相当程度的稳定性。假设个体会在需要的时候随时动用其社会关系网络,则社会资本将持续发挥作用。基于上述分析,结合本文的研究对象,我们提出本文的假说H1:社会资本对农村家庭的总财富具有显著的正向影响。

社会学家林南提出社会资本的3个特征[1](P89):(1)达高性;(2)异质性;(3)广泛性②。根据陆学艺的理论,市场网络中的关系人处于社会等级制结构的中层③,政府部门工作人员处于社会的中上层或上层[18](P70)。因此,相对于市场网络,政府网络更具有达高性,通过它可以触及更高端的资源。本文的政府网络、市场网络和宴请网络3个变量均是基于强关系构造的,家庭可通过人情关系获取嵌入性资源。而在中国这样一个以人情关系为特征的社会中,人情往往意味着优先权甚至特权。特别是政府网络,家庭能够通过人情关系“借用”关系人的公共权力,获得嵌入其中的政治资源。这种资源的拥有者可以在需要的时候方便地调用诸多其他有用资源,从而提高自己的福利水平。相对而言,市场网络可以向家庭成员提供更多的信息,使得他们可以以较低的成本获得市场上的有用信息,并通过人情关系获得市场机会的优先权。因此,我们认为,政府网络比市场网络在异质性和广泛性方面更优,而更具异质性和广泛性的社会资本更有利于行动的成功。基于此,我们提出本文的假说H2:在对农村家庭总财富的影响方面,政府网络的作用大于市场网络。

四、数据来源和变量描述

本文采用中科院农业政策研究中心2008年10~11月进行的农村实地调查数据。本次调查选取了山东、陕西、吉林和浙江4个省份,每个省份抽取3个样本县(山东为4个县),每个县选取2个样本乡,每个乡选取2个样本村,各村再抽取12个样本农户。对选定的52个村庄和其中的624个家庭2008年的人口特征、非农就业、收入和资产、社会资本等经济社会状况进行调查,最后形成包含619个家庭和52个村庄的有效数据样本。

本文最为关心的两组变量分别是家庭财富变量和社会网络变量。家庭财富包括4个部分:(1)农业收入,包括农户报告的家庭2008年的种植业和畜牧业净收入;(2)非农就业收入,包括家庭成员当年住家和非住家从事非农就业的年收入之和;(3)房产估值,为家庭估计的自家所有住宅当年的市价之和,其中“住宅”指本家庭居住场所的所有房屋;(4)耐用消费品估值,指家庭估计的买入价在1 000元以上的耐用消费品当年的市价之和。我们将这4项相加得到2008年家庭的总财富,并对家庭总财富求了人均值,以便控制家庭人口数量对总财富的影响,具体的计量分析过程中我们使用了人均财富的自然对数值。

调查问卷中与政府网络相关的问题设计有3个:“你家有多少人在乡镇政府工作”;“你家有多少人在县政府部门工作”;“你家有多少人在省级以上政府部门工作”。我们把家庭成员中在乡镇、县和省级及以上政府部门工作的人数之和,作为政府网络的衡量指标。市场网络的衡量指标基于以下问题设计:“你们亲戚中有多少自家办企业或者做生意的”;“你经常交往的亲戚朋友是否有从事下列活动:在农贸市场有摊位,在农产品批发市场工作,从事农产品贩运,在食品厂工作,销售农药、化肥或种子,或在农业技术推广站工作。”将亲戚或朋友中从事上述工作的人数之和作为市场网络变量。宴请网络的问题设计是:“你们村如果办红喜事的话一般要请多少桌?”④这3个社会网络指标是本文要考察的关键解释变量。

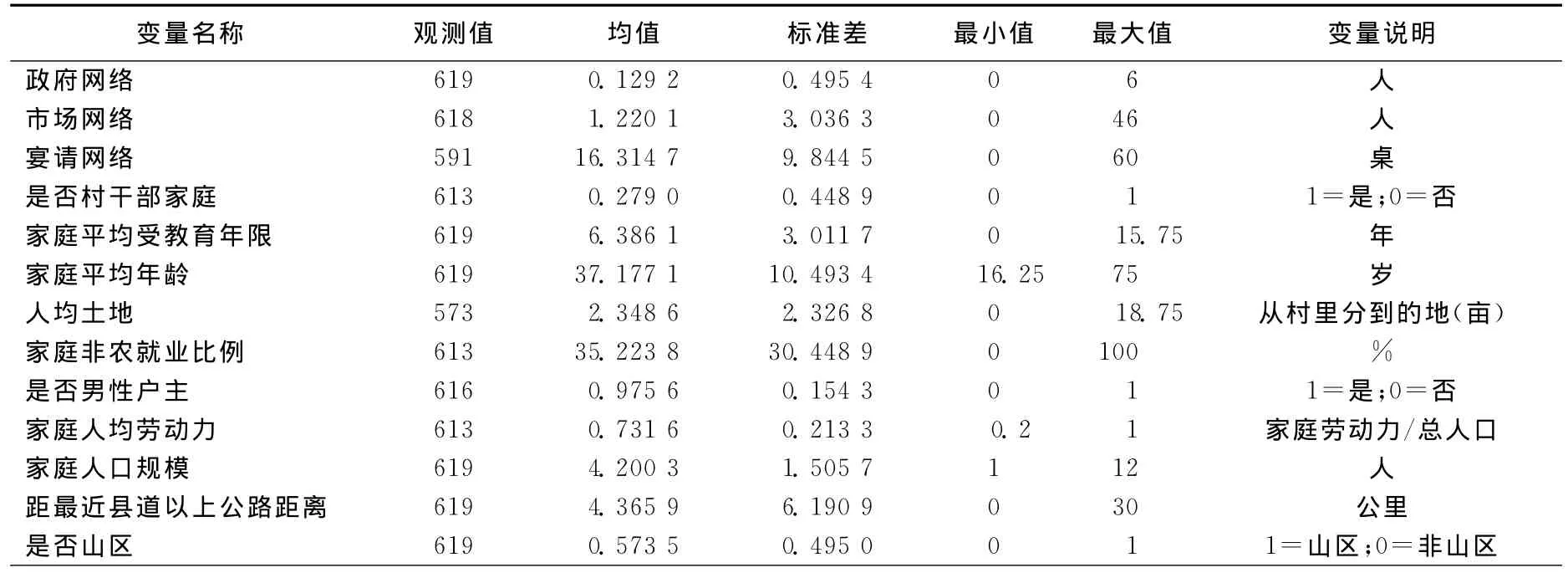

表1 解释变量说明及其描述性统计

从表1可以看出,3种类型的社会网络中,分布最为集中的是宴请网络,其次是市场网络,政府网络的分布最为分散,它们的变异系数分别为0.60,2.49和3.83⑤,这样的分布特征非常符合人们的直觉。红事宴请很大程度上有婚姻宣告、分享幸福、联络感情等表意性目的,而且人们的礼金还会给当事人带来直接的经济收益。婚事宴请相对较低的成本使得它作为一种人际关系投资十分便利,因而宴请网络变量在不同家庭之间分布非常平均。相对于宴请网络,市场网络的分布很不平均。其原因在于尽管市场是个谁都可以进入的、公平竞争的场所,但是它同时也是高能力者的竞争场所,那些能力强、人脉广、交通便利的个体更有可能在市场竞争中生存。能力、人际关系和地理位置等因素分布的不平衡会导致市场网络分布的不平均。另外,能否进入政府部门工作涉及能力、人力资本、关系等更多的因素,难度更大,只有很少一部分家庭,其成员有机会到政府工作,因此政府网络变异最大。表1也显示,平均每100个家庭只有13人在各级政府工作,而有122人在市场中工作。

本文涉及的其他解释变量包括家庭的政治资本(是否村干部家庭)、人力资本(家庭平均受教育年限、家庭平均年龄和非农就业比例)、物质资本(人均土地)、家庭特征(家庭人口规模、家庭人均劳动力以及户主是否为男性等),和家庭所在村庄的特征(村委会离最近的县级以上公路的距离、是否山区等)以及省份、县、村庄虚拟变量。各个解释变量详细的描述性统计见表1,为节省篇幅,此处不再赘述。

五、计量结果及其解释

根据已有文献,本文使用如下所示的计量模型作为实证分析的基准模型,以考察社会网络对农户家庭财富的影响:

其中i表示家庭,j表示地区(省份、县,或者村庄)。Wealth表示家庭人均财富,用其自然对数值作为被解释变量,因此式(1)是一个半对数模型。SC表示社会资本,具体包括政府网络、市场网络和宴请网络3个变量。X为控制变量,包括家庭的政治资本、人力资本、物质资本、家庭特征、村庄特征等一组变量。δ为省份(或县、村庄)虚拟变量,用来控制不同的地区固定效应。ε是随机扰动项,表示不可观测的随机因素。考虑到可能存在的异方差性,在求t统计量时使用了异方差稳健的标准差,具体的回归结果如表2所示。

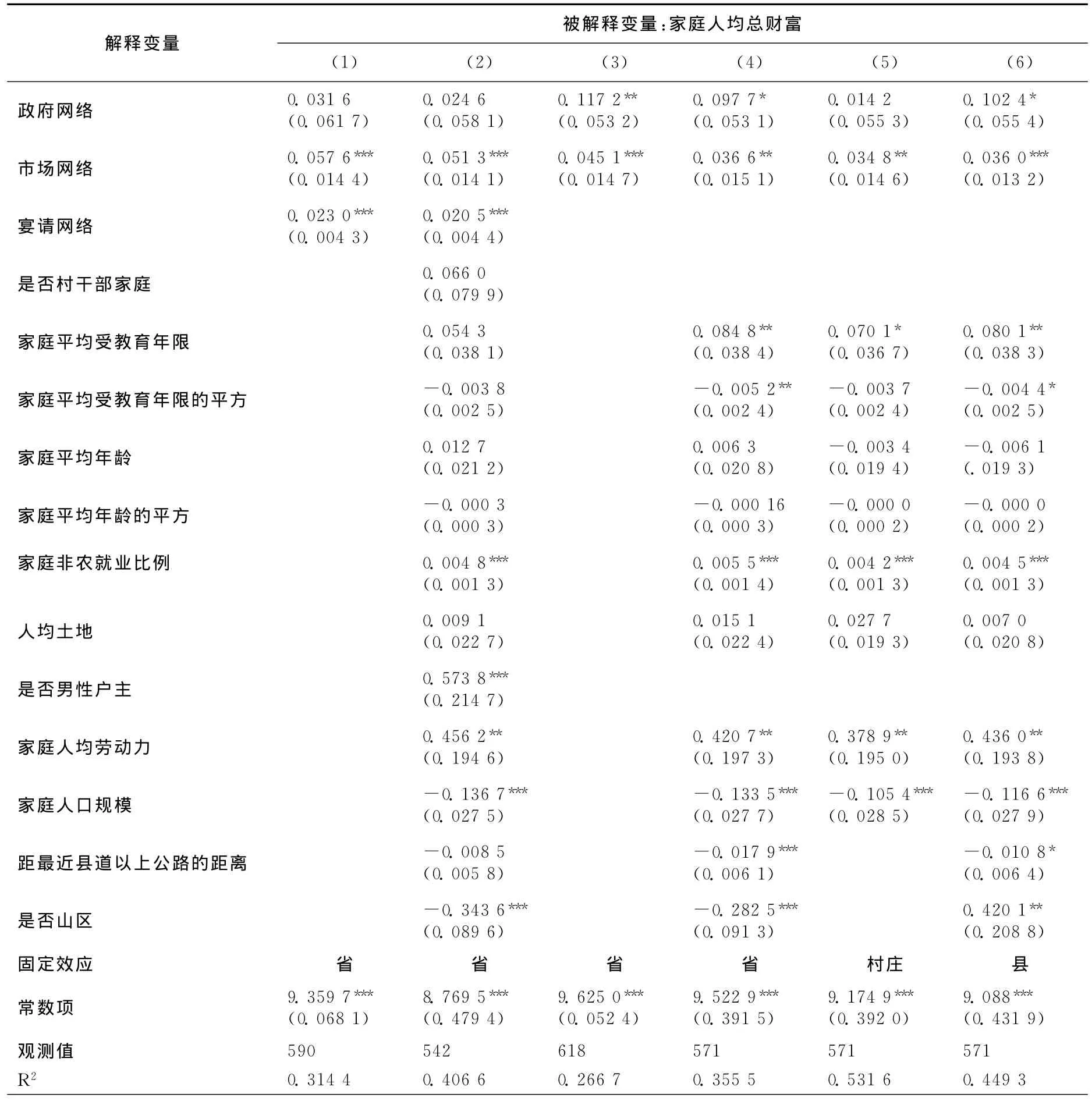

表2 社会资本对家庭人均财富影响的OLS估计结果

方程(1)除了省份虚拟变量之外,没有包含其他任何控制变量。方程(1)的回归结果显示,政府网络、市场网络和宴请网络的符号都为正,符合预期。市场网络和宴请网络均在1%的显著性水平下通过了检验,其估计系数分别为0.057 6和0.023 0,表示每增加一个在市场中工作的亲戚或朋友,会使家庭人均财富增加5.93%⑥;而在红事宴请中每增加一桌,会使家庭的人均财富增加2.33%。政府网络的估计系数不显著,经分析这是因家庭成员在政府工作的人数和红事宴请之间存在相关性导致的⑦。在去掉宴请网络后再次进行回归,得到方程(3)所示结果。由方程(3)可知,家庭成员在各级政府部门任职者每增加一人,会带来家庭人均财富12.44%的增加,并且这一结果在5%的显著性水平下通过了检验。至此,我们初步验证了假说H1,即社会资本可以显著地增加农村家庭的财富水平。

方程(2)在方程(1)的基础上,考虑了家庭的政治资本、人力资本、物质资本、家庭特征和村庄特征等可能影响家庭财富的变量。由方程(2)可知,政府网络变量的系数依然不显著。市场网络和宴请网络保持了1%的显著性水平,不过二者的系数均比方程(1)略有下降。本文中政治资本的代理变量为“是否村干部家庭”,它可以提高家庭的人均财富,但是并不具有统计显著性。这一发现和以往文献的研究结论不同,这可能是因政府网络变量和“是否村干部家庭”存在因果关系导致的。另外,值得一提的是,男性户主家庭的人均财富比女性户主家庭高77.50%,这是非常惊人的差距!我们猜想,这可能是由于测量误差和遗漏变量而导致的估计偏误⑧。

考虑到方程(2)中“宴请网络”、“是否村干部家庭”、“是否男性户主”这3个变量存在的测量误差,以及前两个变量和政府网络变量的共线性,我们在方程(4)中去掉了这3个变量,并将其作为基准方程。方程(4)的估计结果显示,政府网络变量和市场网络变量的系数均为正,并且分别在10%和5%的水平下显著,说明嵌入在政府网络和市场网络中的社会资本,对农村家庭的人均总财富有显著的正向影响,假说H1再次被证实。其中,政府网络的系数高达0.097 7,而市场网络的系数较低,仅为0.036 6。这意味着,家庭中每增加一个在各级政府部门任职者,人均财富将会提高10.26%;而每增加一个在市场中工作的亲戚或朋友,仅能使家庭的人均财富提高3.73%。这说明政府网络对家庭财富的作用大于市场网络,假说H2得到证实。

方程(4)中“家庭平均受教育年限”及其平方项均显著,且前者系数为正,后者系数为负。说明农村家庭人均财富和人力资本投资存在着显著的二次函数关系,家庭财富随着家庭成员受教育年限先增加后减少。可算得最优受教育年限为8.2年(0.0848÷[2×0.0052]),即保持其他影响家庭财富的因素不变,接受初中毕业的教育(九年义务教育)将会最大化农村家庭的人均财富水平。进一步地分析发现,人力资本的回报远小于社会资本的回报。一个家庭成员平均接受了6年(变量“家庭平均受教育年限”的样本均值为6.4年)教育的农村家庭,再多接受一年教育的回报为2.27%(exp[0.0848-0.0104×6]-1)。而增加一个在市场中工作的亲友的回报是它的1.64倍,增加一个在政府任职的家庭成员的回报是它的4.52倍!“家庭平均年龄”及其二次项均不显著,但我们仍然可以根据系数的符号判断家庭财富的生命周期:家庭财富随着家庭成员的年龄先增加后减少,在家庭成员平均年龄达到约20岁(0.0063÷[2×0.00016])时家庭人均财富水平最高。“非农就业比例”每增加1个百分点,家庭人均财富就提高0.55%,并且在1%的水平下显著;与此相对应,“人均土地”并不能显著增加家庭财富。我们对此的解释是,随着农村进城务工人员越来越多,非农收入在农村家庭财富中占有越来越重要的地位,而农业收入的比重有所下降⑨,故非农收入对增加农村家庭的财富发挥了重要作用,而土地的作用微乎其微。“家庭人均劳动力”从一个侧面度量了家庭内部的“人口红利”,它每增加1个百分点,家庭人均财富将上升0.52%。此外,“家庭人口规模”的系数为负,表示过大的家庭规模不利于家庭福利的提高;“距最近县道以上公路的距离”和“是否山区”都显著地减少了家庭人均财富。这些都符合人们的预期。

我们尝试通过控制不同的地区固定效应,来检验本文计量结果的稳健性。上文的回归中,我们控制了省份虚拟变量,此处我们通过控制村庄和县级虚拟变量进行稳健性检验。首先,我们设定了所有52个村庄的虚拟变量,并将第一个村庄作为基准组。同时去掉了“距最近县道以上公路的距离”和“是否山区”两个表示村庄特征的变量,以解决多重共线性问题。控制村庄固定效应后,方程(5)中市场网络依然显著,系数和方程(4)相比略有减少,各控制变量系数显著性的整体格局也未发生大的变化。这表明文章结论具有较好的稳健性。然而政府网络的系数大幅度减小,变得在统计上不显著异于零。究其原因,是因拥有政府网络的家庭非常少,故设定村庄的虚拟变量后,政府网络在村庄内部变异太小,导致其系数不再显著。我们转而控制县级固定效应再次检验方程(4)结论的稳健性,以第一个县为基准组,估计结果见表2中的方程(6)。结果显示,方程(4)中显著的所有变量在方程(6)中依然显著;除了“家庭平均受教育年限的平方”和两个村庄特征变量的显著性稍微减弱之外,市场网络变量的显著性甚至有所增强;政府网络的系数略有上升,市场网络的系数只有十分微弱的下降。这再次说明本文的结论具有很好的稳健性。

总体来看,表2的计量检验结果与命题H1中的结论是一致的,即社会资本会显著地提高农村家庭的人均财富。而且,对比表2方程(4)和方程(6)中社会网络变量的系数大小,可验证假说H2,即在对农村家庭总财富的影响方面,政府网络的作用大于市场网络。

六、评述性结论

本文利用中科院4省624户农村家庭的调查数据,实证分析了家庭的社会资本对家庭财富的影响,检验结果表明:社会网络可以显著地提高家庭的人均财富水平,且政府网络的影响程度大于市场网络。具体地说,家庭每增加1个在市场中工作的亲戚或朋友,可以使家庭的人均财富水平提高3.73%;而每增加1个在各级政府部门工作的成员,家庭的人均财富将提高10.26%!我们的研究还发现,人力资本的回报很显著,它随着受教育年限的增加而递减,但其作用远不及社会资本。对于1个平均只完成了小学教育(6年)的家庭来说,再多接受1年教育只有2.27%的回报,市场网络和政府网络这两个社会资本变量的回报分别是它的1.64倍和4.52倍!这也证明了“是你认识谁,而不是你知道什么”的重要性。在控制了村庄和县级虚拟变量后,上述结果总体来看基本保持不变,说明模型的估计结果具有很好的稳健性。

我们的研究结论有着发人深省的含义。以往研究已经证实,社会资本能够提高家庭的福利水平,或有效地减少贫困。但同时,社会资本可能会滋养裙带关系,并歧视那些没有社会资本的家庭或个人,尤其是那些不拥有与权力相联系的社会网络的人,因此社会资本本身的不平等会扩大农村家庭之间的收入差距。在中国这样一个以人情关系为特征的社会,社会资本尤其是那些以家人和交往密切的亲戚朋友为关系人的社会网络,是由历史和家庭背景决定的,它们的分布往往很不均匀(见表1),而且具有相当程度的稳定性。社会资本不平等造成的家庭收入差距长期累积,最终会导致家庭总财富的更大不平等。本文的研究在一定程度上为这一论点提供了佐证。

更为重要的是,我们发现社会资本的经济回报远高于人力资本。对于农村家庭而言,接受教育是从农村走向城市,实现身份转换,分享城市文明成果,全面提高自身福利的最重要渠道。然而社会资本的高回报可能会挤出农村家庭对人力资本的投资,从而抑制农村人向市民的转变,阻碍农村人向更高的社会阶层流动,这在一定程度上会阻碍城市化的发展和城乡经济社会一体化的实现。

至此,我们仍不知道不同维度的社会资本是否会影响到家庭福利的不同方面,从而改变家庭的财富结构。我们也不知道本文的结论是否对城市家庭同样适用。社会资本对家庭人均财富结构的作用是否会随着经济的发展(市场化的推进)而变化,它是否会影响到农村家庭财富分布的不平等,以及社会资本影响家庭财富的传导机制是什么,这些都是本文遗留的问题,也是日后进一步研究的方向。

注释:

①在相关文献中,不同的社会网络往往是根据该网络的相关内容来命名的,以使读者能方便地理解某个社会网络的含义,如邹宇春等人在其文章中更直白地用“拜年网”、“职业网”和“饭局网”来命名所使用的社会资本变量[19]。本文的“宴请网络”借鉴了这种易于理解的命名方法。

②达高性指个体在社会的等级结构中可获取的最顶端资源;异质性指个体可触及的资源所在等级的跨度;广泛性指个体能触及的等级位置及嵌入其中的资源的多样性。

③在英文文献中,关系人用contact表示。在本研究中,关系人是指向行动者提供人情和信息的社会关系。

④尽管该问题问的是家庭所在村庄办红事的宴请桌数,但是我们知道,每个家庭并不能准确了解本村红事的宴请桌数,其报告的桌数应该很大程度上反映了自家的宴请经历或自己社交圈子内的情况,故我们仍会在初步的估计中将其作为家庭社会网络的代理变量。不过考虑到这一测量误差,以及它与政府网络存在的共线性,我们在基准方程中将去掉该变量,主要分析政府网络和市场网络对家庭财富的影响。

⑤变异系数是衡量观测值离散程度的一个常用统计量,它消除了观测值本身大小的影响,因而可以直接用来比较不同变量的离散程度。变异系数的计算公式是:变异系数=标准偏差÷平均值。

⑥计算影响的精确百分比的公式是:[exp(β∧)-1]*100%,其中β∧表示估计的系数。下同,不再说明。

⑦两者的相关系数为0.235 6,当对宴请桌数关于政府网络做回归时,估计系数为4.594 1,且在1%的显著性水平下通过了检验,表示家庭在各级政府工作的成员每增加1人,红事宴请桌数就将增加约4.6桌。

⑧在本文的数据样本中,高达97.56%的农村家庭其户主为男性,女性户主只占到2.46%(见表1)。女性户主可能代表着更少的家庭(男性)劳动力、更差的健康水平、更低的能力等家庭特征。因此“男性户主”并未准确反映性别的影响,其高回报很大程度上可能是由测量误差和遗漏的家庭特征变量导致的。

⑨在我们使用的数据中,家庭人均总财富中非农收入占到了24.2%,仅次于房产估值,是家庭财富构成的第二大来源;农业收入只占家庭总财富的12.5%,大约仅为非农收入占比的一半。

[1]林南.社会资本——关于社会结构与行动的理论[M].张磊,译.上海:上海人民出版社,2005.

[2]Putnam,R.,Leonardi,R.,Nanetti.,R.Making Democracy Work:Civic Tradition in Modern Italy[M].Princeton:Princeton University Press,1993.

[3]Coleman,J.Social Capital in the Creation of Human Capital[J].American Journal of Sociology,1988,94(Supplement):95—120.

[4]Zhang,X.,Li,G.Does Guanxi Matter to Nonfarm Employment?[J].Journal of Comparative Economics,2003,31(2):315—331.

[5]章元,陆铭.社会网络是否有助于提高农民工的工资水平?[J].管理世界,2009,(3):45-54.

[6]章元,李锐,王后,陈亮.社会网络与工资水平——基于农民工样本的实证分析[J].世界经济文汇,2008,(6):73—84.

[7]马光荣,杨恩艳.社会网络、非正规金融与创业[J].经济研究,2011,(3):83—94.

[8]杨汝岱,陈斌开,朱诗娥.基于社会网络视角的农户民间借贷需求行为研究[J].经济研究,2011,(11):116—129.

[9]胡枫,陈玉宇.社会网络与农户借贷行为——来自中国家庭动态跟踪调查(CFPS)的证据(下)[J].金融研究,2012,(12):178—192.

[10]易行健,张波,杨汝岱,杨碧云.家庭社会网络与农户储蓄行为:基于中国农村的实证研究[J].管理世界,2012,(5):43—51.

[11]Narayan,D.,Pritchett,L.Cents and Sociability:Household Income and Social Capital in Rural Tanzania[J].Economic Development and Cultural Change,1999,47(4):871—897.

[12]Grootaert,C.Social Capital,Household Welfare and Poverty in Indonesia[Z].World Bank,Local Level Institutions Working Paper,No.6,1999.

[13]Knight,J.,Yueh,L.The Role of Social Capital in the Labour Market in China[J].Economics of Transition,2008,16(3):389—414.

[14]陈钊,陆铭,佐藤宏.谁进入了高收入行业?——关系、户籍与生产率的作用[J].经济研究,2009,(10):121—132.

[15]叶静怡,周晔馨.社会资本转换与农民工收入——来自北京农民工调查的证据[J].管理世界,2010,(10):34—46.

[16]张爽,陆铭,章元.社会资本的作用随市场化进程减弱还是加强?——来自中国农村贫困的实证研究[J].经济学(季刊),2007,6(2):539—560.

[17]赵剑治,陆铭.关系对农村收入差距的贡献及其地区差异——一项基于回归的分解分析[J].经济学(季刊),2009,9(1):363—390.

[18]陆学艺.当代中国社会阶层研究报告[M].北京:社会科学文献出版社,2002.

[19]邹宇春,敖丹,李建栋.中国城市居民的信任格局及社会资本影响——以广州为例[J].中国社会科学,2012,(5):131—148.