明代滇东北土司区的儒学教育

2013-09-23顾霞,李祥

顾 霞, 李 祥

(1.云南民族大学 图书馆, 云南 昆明 650031;2.昭通学院 学报编辑部, 云南 昭通 657000)

滇东北土司区为乌蒙府、芒部府及曲靖府,为明代土司难治之区。明初,越州土司三反三服;中后期,芒部改流复土。为了加强统治,明统治者只有通过儒家文化教化远人,用夏变夷。明统治者在滇东北土司设立儒学教育机构,通过科举考试,选拔人才,培养奔走惟命的接班人。

一、土司区推行儒学教育

明朝初定,出于对土司区的统治,统治以“用夏变夷”,“文教以化远人”,治理思想。洪武十五年(1382),朱元璋诏谕普定知府:“当谕诸酋长,凡有子弟皆令入国学受业,使知君臣父子之道,礼乐教化之事,他日学成而归,可以变其土俗同于中国,岂不美哉。”①对于“据阻险深,与中士声教隔离”②的乌蒙、乌撒等地,明王朝也同样推行这种同化教育。洪武二十八年(1395年)明太祖朱元璋就下旨:“边夷土官皆世袭其职,鲜知礼义,治之则激,纵之则玩,不预教之,何由能化!其云南四川边夷土官,皆设儒学,选其子孙弟侄之俊秀者以教之,使之知君臣父子之义,而无悖礼争斗之事,亦安边之道也。”③按照明太祖的指示,滇东北土司区陆续建立起儒学,以教子民“无悖礼争斗之事”,并对儒学教育的推行做了严格的规定。

(一)规定各土司地区“皆立儒学”

明统治者从传统的“以夏变夷”思想出发,认为“教化行而驯服易,伦序明而争端可息”,致力于在土司统治地区推进汉文化教育的发展。儒学在滇东北土司区的推广时间稍晚,“永乐元年建曲靖府儒学。经籍、雅乐、祭器皆备。”④永乐十五年(1417)七月庚午,“设四川乌撒军民府及云南二儒学。”⑤宣德八年(1433),四川乌蒙军民府奏请建学,可使“远人通知礼义,亦得贤才备用”。于是“遣行人章聪、侯琏赍敕往谕,设乌蒙教授、训导各一名。”⑥

在土司区“选取土民俊秀子弟入学读书,庶使远人通知礼义,亦得贤才备用”。明王朝利用儒学教化滇东北土司区的各族子弟,使他们了解封建国家的法规,认识封建王朝的威严,并逐步树立君臣观念。曲靖府先后建立了几所书院,乌蒙府、芒部府,虽未建书院,但他们先后兴建了魁星阁、文昌宫、万寿宫、楚圣宫等教育基地,造成一种学习中原文化的社会氛围,以影响子孙后代和本地区的各个阶层。

(二)规定土官务必读书习礼,将入学读书当作承袭的必备条件

为了使各地土司尽忠职守,服从中央王朝的统治,明统治者十分重视对土司子弟进行封建教化,将入学读书习礼当作土司袭替的必备条件,要求土司遵照执行。“土官应袭子弟,悉令入学,渐染风化,经格顽冥。如不入学者,不准承袭。”①《明史》卷三百一十《土司传》,中华书局1974年版第7997页。土司纷纷派子弟入国子监学习。洪武二十三年(1390),“云南乌撒军民府土官知府何能,遣其弟忽山及罗罗生二人入国子监读书”。②《明实录·太祖实录》卷二百三,洪武二十三年七月戍申。“云南乌蒙、芒部二军民府土官遣其子以作捕驹等入国子监读书”。③《明实录·太祖实录》卷二百四,洪武二十三年九月辛卯。明王朝给予他们优厚的待遇,“各赐钞锭”、“赐以衣钞”,对他们进行严格的管理,以使其衣冠言行符合封建道德规范。

此后,明统治对土司学习儒家文化又做了一系列的规定:弘治五年(1492),明王朝规定土官袭职后,先要学习礼仪三个月,然后方准“回任管事”④《明会典》卷一百六,《土官袭替》,《四库全书·史部》。。弘治十年(1497)规定,“以后土官应袭子弟,悉令入学,渐染风化,以格顽冥。如不入学者,不准承袭”⑤《明史》卷三百一十,《湖广土司传》,中华书局1974年版第7997页。。嘉靖二十六年(1547),“命归顺土官子孙照例送学,食廪读书”。⑥《续文献通考》卷五十,《学校考》,《四库全书·史部》。可见明王朝对土司子弟的读书习礼是相当重视的。鉴于当时土司区建学有成效者少,明政府规定,在未设儒学的土官府、州、县,土官子弟则往设有儒学的府县附读。成化中规定,“土官子弟,许入附近儒学,无定额”⑦(明)俞汝辑:《礼部志稿》卷二十四,《仪制司职掌·儒学》,《四库全书·史部》。。乌蒙府的生员往往到曲靖府去读书。明王朝之所以这样做,总的指导思想是要求土官子弟必须入学读书,接受封建教育,为封建王朝的统治服务。很显然,明朝统治者把土司遣子弟入学当作制驭土司的一种手段。

(三)制定科举考试条规,要求土司区依例举贡

明代对科举考试是相当重视的。规定“科举必由学校”⑧《明史》卷六十九,《选举志一》,中华书局1974年第1675页。,封建中央王朝为了巩固和扩大其于少数民族地区的封建统治基础,也希望通过学校教育和科举考试为其“用夏变夷”的民族同化政策服务。顺应了土官要求将子弟送府州县学和国子监读书的愿望,“云南所属各府州县儒学生员,自洪武永乐年间开设以来,不分流土官衙门,一例选贡。自洪熙元年以后,始分土官衙门者选贡,流官衙门者岁贡,由此累年,多有考试不中,复往人难,今后宜照旧例,不分流土官衙门,仍旧一例选贡,不许更改”。⑨《明实录·英宗实录》卷二百三十一,景泰四年七月甲子。同时也为土司子弟入学及其出贡制定了不少优待政策,如罗平州“儒学廪膳十八名增广十八名,附学无定额,岁科两考取充附童生八名,四年三贡。”[10]《罗平州志》卷二《学校志·考校》,康熙抄本。对一些不利于土司子弟入学和参加科举考试的行为往往采取一定的限制措施。弘治十三年(1500),奏准“凡广西、云、贵、湖广、四川等处,但有冒籍生员,食粮起贡及买到土人例,过所司起送公文,顶名赴吏部投考者,俱发口外为民,卖与者行移所在官司追赃问罪”[11]《明会典》卷七十六,《礼部三十五》,《四库全书·史部》。。对于冒籍入学和参加科举考试者,则予以严惩,决不无原则地宽容。如“万历四年(1576)定广西、四川、云南等处,凡改土归流,州县及土官地方建学校者,令提学严查,果系土著之人方准考充附学,不许各处士民冒籍滥入。”[12]乾隆《镇雄州志》卷三《学校》,载《昭通旧志汇编四》,云南人民出版社2006年版第998页。有的地方考试还需找一担保人,以确保不冒名顶替“文童之应试者,于县试时即觅定廪生一人为保师,曰认保,又联他廪生一人互保之,曰派保,并须具供甘给各书。查出例丧、替冒及娼优隶卒,除本童严惩外,并治认、派保以朦徇之罪。”①《绥江县县志》卷二学额,载《昭通旧志汇编三》,云南人民出版社2006年版第896页。明政府这种规定是正确的、及时的,在相当大的程度上保证了滇东北地区的科举名额,使这些民族地区出现了不少人才。如曲靖府孙继鲁,明弘治十年生于沾益州松韶关,少年好学,善诗文词,喜读兵书。嘉靖二年中进士,授澧州知州,后提升国子监助教、户部郎中、淮安知府等。著有《松山文集》、《习杜祠堂记》。

在长期的社会历史发展过程中,土司为了维护其自身的世袭统治地位,便致力于给子弟及官族人员灌输各种尊祖耀宗的思想,进行各种传统教育,于是继承了以儒学为主体的封建主义文化,并将其规范化。

二、土司区儒学教育的发展与科举考试

(一)儒学教育的发展

明代封建者崇尚文治,“建学崇师儒”,对官学教育极为重视,朱元璋建国之初,即亲令府、州、县立学,并谕中书省臣曰:“朕惟治国以教化为先,教化以学校为本。……宜令郡县皆立学校,延师儒,授生徒,讲论圣道,使人日渐月化,以复先王之旧。”②《明史》卷六十九,《选举志一》,中华书局1974年第1686页。于是,“天下府、州、县、卫所,皆建儒学,教官四千二百余员,弟子无算,教养之法备矣”。③《明史》卷六十九,《选举志一》,中华书局1974年第1686页。在封建王朝的重视下,滇东北土司区设立各种官学,本着“治国以教化为先,教化以学校为本”的原则,目的是“使某知君臣父子之义,而无悖理争斗之事,亦安边之道”④《礼部志稿》卷一,《圣训》,《四库全书·史部》。,认为从家庭到社会对边远地区人民进行汉文化灌输、教化,可以起到安家治国的作用。曲靖府儒学永乐元年建,沾益州儒学嘉靖二十八年建,马龙州儒学嘉靖二十一年建,罗平州儒学万历十五年建,平夷卫儒学正德九年奏建,六凉卫儒学嘉靖二十一年奏建。⑤万历《云南通志》卷八《学校》。在重视官学教育的同时,中央王朝亦极重视书院及社学的建设,并将其纳入官学体系。

书院是我国古代一种特有的教育形式。始于唐朝,而盛行于明代,清后期废除。早期书院是士人藏书、讲学的地方,后发展为中央王朝培养人才的基地。书院的创办者,或是政府官员,或是学行兼优的宿儒,由山长负责教学。书院的教育旨宗、教学科目及教育实施状况与官学略同,均以培养人才为目的,以四书五经为主要内容,只是在教学安排上较府学、县学灵活。书院的教育以学生自学为主,为了参加科举,生员必须掌握八股文。因此,八股文成了各书院教学的主要内容。山长的水平不外乎四书、诗贴以及经文、律赋、策论之类,偶尔也涉及经学、史学、文学等内容。书院以考课为主要教育活动,制定了严格的考课制度。滇东北地区的书院始建于永乐元年,寻甸养正书院正德九年建,萃华书院嘉靖六年建,寻阳书院万历初建。⑥道光《寻甸州志》卷七《学校·书院》,道光八年刻本。

社学是封建地方政府兴办的对少年儿童进行启蒙和初等教育的学校,主要设在农村,也有设在府、县治所的。统治阶级创办社学的目的,主要在于以教辅政,巩固思想文化统治。教授内容为宣传儒家伦理道德思想。儿童初入社学,先学习《三字经》、《百家姓》、《千字文》等然后进一步学习经、史、历、算等知识。明政府规定《御制大诰》及明朝律令为社学学生的必学内容。教师须讲习明朝的冠、婚、丧、祭之礼,以使广大民众自幼就懂得纲常礼仪制度。为了体现以教辅政的治国思想,朱元璋在洪武八年诏令全国创办社学时,就强谓“廷师以教民间子弟,兼读部制大诰及本朝律令”,“民间幼童十五岁以下者送入读书,讲习冠、婚、丧、祭之礼”。⑦《明史》卷六十九《选举志一》,中华书局1974年第1690页。洪武二十年,又下令奖励社学中的优秀学生“令社学子弟读浩律者,赴京,礼部较其所育多寡,次第给赏。”⑧《明史》卷六十九《选举志一》,中华书局1974年第1690页。可见,统治者大力发展社学教育的目的,主要是为了培养安分守己的“良善之民”,以维护明王朝的专制统治。滇东北土司区的社学有沾益社学二,陆凉社学,越州卫社学,马龙社学,罗平社学,师宗州社学、寻阳社学、易龙社学等。

值得指出的是,封建统治者和土司政权在土司地区推行汉文化教育,其受教育的对象多是土司地区的上层分子,尤其是土司、土目、官族中人,至于广大的各族人民,则备受土司压制,很难有学习汉文化的机会。更有甚者,土司为了维护其专制统治,往往采取愚民政策,千方百计限制土民读书应考,因此土司区的学校教育与科举考试远远落后于流官统治地区。

综观滇东北地区的儒学教育,在云南属于落后区,曲靖府教育相比稍好一些,乌蒙、芒部基本上没有建立过书院社学等儒学教育机构。故“滇东北在西南百蛮杂处素为文教难通之域”。①道光《寻甸州志》卷七《学校》,道光八年刻本。这一地区的土司桀骜不驯,经常发生战争,给明王朝的统治带来了不少麻烦,明代的改土归流在这一地区根本没有办法进行,即使象芒部已归流,但是流官无法统治,只好恢复土官统治。

(二)科举考试的主要成就

由于中央王朝及地方官吏的重视,使得滇东北土司区的科举考试取得了一定的效果的。这一地区的各族人民,因掌握了一定的汉文化基础而参与科举考试并得以中式。

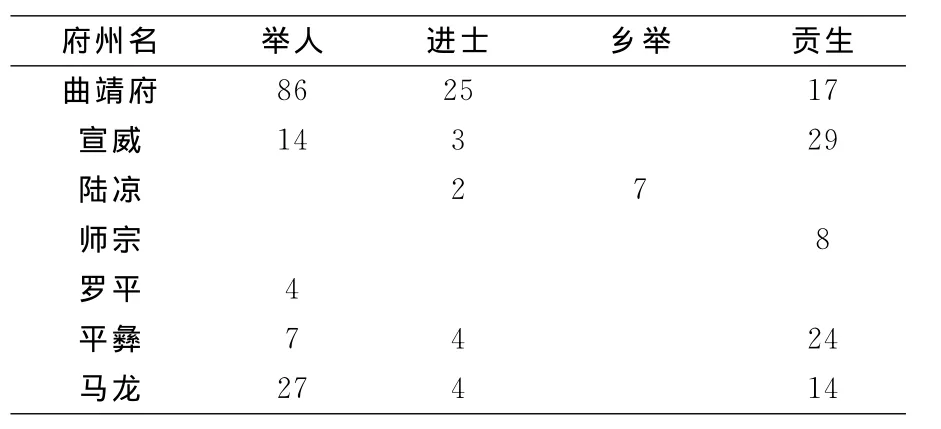

滇东北地区明代科举举考试取得的成绩如下:

资料来源:天启《滇志》、康熙《平彝县志》、《南宁县志》、《陆凉州志》、《师宗州志》、《罗平县志》、雍正《马龙州志》等。

从上表可以看出,乌蒙、芒部没有一个人取得科举考试的名额,由于这一地区的教育相对落后,统治虽然要求土司子弟入学学习汉文化才能袭职,但土司子弟学习平平,没有取得大的成就。且这一地区没有正规的学校,只有一些魁星阁、万寿宫等非正式教育机构,只是学习封建礼仪,与科举考试内容相差甚远。

三、土司区儒学教育的影响

明代统治者在滇东北土司区设置儒学教育机构,推行汉文化和儒家的封建礼教,利用封建伦理纲常来笼格规范各族人民的思想,以达到统治的目的;但客观上对滇东北土司区的教育发展,人才培养产生了积极的影响。

首先,推动了土司区民族教育的发展,提高了土司区的汉文化水平,也有利于社会风气的改善。明代统治者在滇东北土司区设立科举考试的用意之一,是使其人民“相劝于学”,用科举功名来引诱他们埋头学习,以此来消除他们的反抗意志,屈服于封建王朝的统治。如曲靖府、到万历年间,民间的文化水平和社会风气有了较大改变,“衣冠礼法,言语习尚,大率类建业。二百年来,熏陶渐染,彬彬文质,与中州同埒矣”。②(明)谢肇淛:《滇略》卷四《俗略》。马龙州“所居彝汉杂处,汉人系马龙所军籍,皆中州人,其土著者有僰一种,衣冠饮食亦与汉人同焉,亦喜读书,出身仕宦,代不乏人”。③雍正《马龙州志》卷三《风俗》,雍正刻本。其次,培养了少数民族文化人才。封建社会中的科举人才,虽然有华而不实,空有其名的弊病,但从某种角度分析,一个地区科举人才的多少,反映了这一地区文化教育水平的高低。明代统治者在滇东北土司开科取士后,这一地区科举人才的增多,起到了“得经明行修文质相称之士”的作用。如徐瀚,郡户侯,乐善好施,并建义仓,捐谷千石预备贫民借种之计,遇荒散赈多所全活,建文明坊,买学田立义冢。造津梁,善行多端。④道光《陆凉州志》卷七《乡贤》,云南省社会科学院藏。

最后,为土司和平民提供了一条入仕当官的途径。如张璁,平彝卫人,成化巳丑进士,授南刑部主事,历员外郎中以明允著迁重庆知府,遇事迎刃而解,郡中翕然大治,丁外艰复捕,重庆治绩卓异。弘治初南赣闽广彝寇为乱,擢江南兵备副使,既至缮城池积粮糗练士卒,修器械,设险隘防御建七县城堡,人皆称便,偶与当事论,不合拂衣新行,于是盗复起,江西巡抚邓廷瓒疏奏,南康城新学校盗,闻风解散,寻以疾辞官。璁刚直不阿,盘错立断,墨吏敛手比归谷中无余资。又如唐时英,平彝卫人,嘉靖巳丑进士,授平职令,问民疾苦,知赋税不均,遂锐意履亩清丈,凡六阅月得其平。又疏陂塘与水利,会明年大旱,民得以济,升户部主事,历员外郎。①康熙《平彝县志》卷八《人物志·乡贤》,1959年南京古旧书店誊印。又如罗平州周嘉诰,明万历间任蜀马湖府推官,剿乌廷霄有功,升广西思明府,未就任道卒,博学多才,长于赋诗,当时考语有四知峻节,八面长才之誉,今蜀人犹称其德。又如李高明,崇祯间任浙江严州府通判,继升平府同知,所在多惠政,后以老致仕归,惟两袖清风而已,丁亥,流寇入滇,陷罗平,大肆屠戮,高率其家丁壮击,贼度力不支,触城而殆,亦疾风之劲草板荡之忠臣也。又如杨开泰,万历间任湖广武昌知县,清正爱民,县之利弊兴革者十数,事后致仕归郡。②康熙《罗平州志》卷二《人物志·乡贤》,康熙抄本。

总之,明统治者按照“抚绥得人,恩威兼济的”的指导思想,把“附辑诸蛮”、“教化为先”作为治理的重要内容,培养为其“奔走惟命”的接班人,儒学教育在客观上却打破了滇东北土司区儒学教育长期滞后的历史局面,提高了各族人民的整体文化素质,推动了滇东北地区的民族融合,为滇东北的政治稳定和经济发展创造了良好的社会条件。另一方面,儒学文化以强劲的势头冲击着滇东北土司区社会的各个阶层,改变着各族人民的思想观念,读书——赶考——做官逐渐成为各族青年的价值取向和理想追求。滇东北各族人民真正感受到“学而优则仕”的儒学理念,追求知识可以改善生活水平,提高生活质量,促使各族人民勤奋学习儒家文化。滇东北土司各民族人民正在“变其土俗”、“同于中国”的文化背景,传统文化经过各族人民的重新整合与勤奋推进,在更高阶段上获得了发展和创新,逐步形成了滇东北色彩斑斓、多元一统的民族文化新格局。