中西合剂防治小鼠实验性缓慢葡萄球菌病的研究

2013-09-23冯翠兰刘富来

冯翠兰,刘富来

(佛山科学技术学院,广东 佛山528231)

缓慢葡萄球菌属于凝固酶阴性葡萄球菌(Coagulase-negative staphylococci,CNS)。该菌被 Kloos等(1976)命名为松鼠葡萄球菌缓慢亚种(Staphylococcus sciurisubsp.lentus)[1],并 由 Schleifer K H 等[2](1983)将其划分为葡萄球菌属的1个独立的种,即缓慢葡萄球菌(S.lentus)。CNS曾被认为不具有致病性,但越来越多的资料表明,CNS是人类或许多动物不可忽视的致病菌,可引起人类疾病并在医院感染中占据重要地位,尤其对于新生幼儿、存在严重基础疾病或长期接受医院治疗的病人等免疫力低下的人群更容易导致严重的后果[3]。

中草药在临床应用历史悠久,但从中草药中寻找具有抗菌活性成分的研究,一直未能取得明显的进展。经初步研究,鸭脚树叶含丰富的熊果酸和鸭脚树叶碱等活性成分[4],熊果酸作为主要成分之一,对金黄色葡萄球菌、腐生葡萄球菌及大肠杆菌等多种细菌有抑制作用,但未见熊果酸在体内外均能抗菌的相关报道。中药配伍理论是中医药理论的精华之一,开展方剂配伍规律的现代研究对于继承和发展中药配伍理论具有重要理论意义,本研究将鸭脚树叶提取物与青霉素配伍,应用于小鼠试验性缓慢葡萄球菌病的防治试验,为筛选适合临床治疗缓慢葡萄球菌病的药剂提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 主要试剂和菌种 鸭脚树叶提取物,佛山科学技术学院食品科学实验室制备,中山大学分析测试中心检测,熊果酸含量为93.3%[4];青霉素,纯度≥96.0%,上海瑞康动物药业有限公司提供;S.lentus(编号为SL01)由佛山科学技术学院食品科学实验室自濒死病猪分离,并由广东省微生物分析测试中心鉴定([2010]SP1170)[5]。

1.2 试验动物 18日龄~22日龄SPF小鼠,雌雄各半,购自广东省医学实验动物中心,饲养至体质量30±6g用于试验,试验前禁饲12h。

1.3S.lentus致小鼠发病模型的建立

1.3.1 菌液制备 挑取生长在LB平板上的S.lentus单菌落,接种于5mL营养肉汤中37℃摇振(100r/min)培养20h,然后转移至95mL新鲜液体培养基中培养20h,收集培养物,同时采用平板表面涂布法和YLN-30电脑控制菌落计数器进行活菌计数,调整所收集S.lentus培养物含菌量,使其浓度为9.6×109CFU/mL。

1.3.2S.lentus致小鼠发病模型的建立 将小鼠随机分为4组,每组11只。1组~3组为染菌方式试验组,依次为第1组腹腔注射、第2组肌肉注射、第3组灌胃口服,各组染菌剂量均为0.5mL(9.6×109CFU/mL);第4组为对照组,腹腔注射0.5mL灭菌生理盐水。感染后定期观察并记录小鼠的发病情况。无菌采集死亡小鼠组织脏器进行细菌分离培养,统计死亡率和细菌分离情况。

1.4S.lentus对小鼠感染剂量试验 将小鼠称重标记,随机分为7组,每组11只。1组~6组为试验组,分别经腹腔注射含菌量为9.6×108CFU/mL~9.6×103CFU/mL的S.lentus培养液0.5mL;第7组为对照组,腹腔注射等体积灭菌生理盐水。以死亡率小于100%的最小稀释度作为预防和治疗试验的感染菌液。

1.5 鸭脚树叶提取物和青霉素中西合剂对试验性小鼠缓慢葡萄球菌病的防治试验

1.5.1 体外抑菌试验 鸭脚树叶提取物与青霉素按质量比为2∶1、1∶1、2∶3、1∶2、2∶5、1∶3的比例混合,用15%甲醇配制混合物含量为1 000μg/mL的溶液,二倍稀释法稀释至含量为3.9μg/mL的10mL培养基试管中,分别加入0.1mL(9.6×107CFU/mL)SL01菌株培养液,置于摇床上,37℃100r/min下培养24h,将加药SL01菌株培养液接种平板,观察菌落生长情况,细菌不生长的最高稀释度为该混合物的最低抑菌浓度,寻找两种药物的最佳配比。

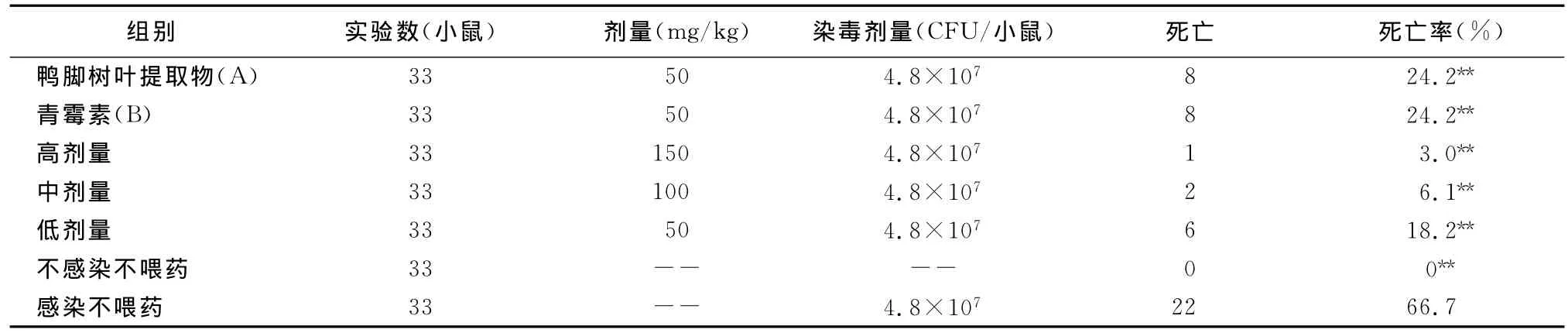

1.5.2 治疗试验 小鼠随机分成7组,每组33只。对照组腹腔注射0.5mL生理盐水,其余各组每只小鼠按4.8×107CFU 的量腹腔注射0.5mL缓慢葡萄球菌菌液染毒。鸭脚树叶提取物与青霉素按质量比为2∶3混合配制的中西合剂,高、中剂量试验组剂量分别为150mg/kg体重、100mg/kg体重,低剂量试验组、鸭脚树叶提取物对照组和青霉素对照组的剂量均为50mg/kg体重。染毒后出现首例发病小鼠时,灌胃口服各种对应剂量药液0.5mL,每天上午、下午各1次,连用5d,健康对照组和感染对照组给予等量生理盐水,观察至连续7d不出现新病例为止,统计死亡数和保护率。

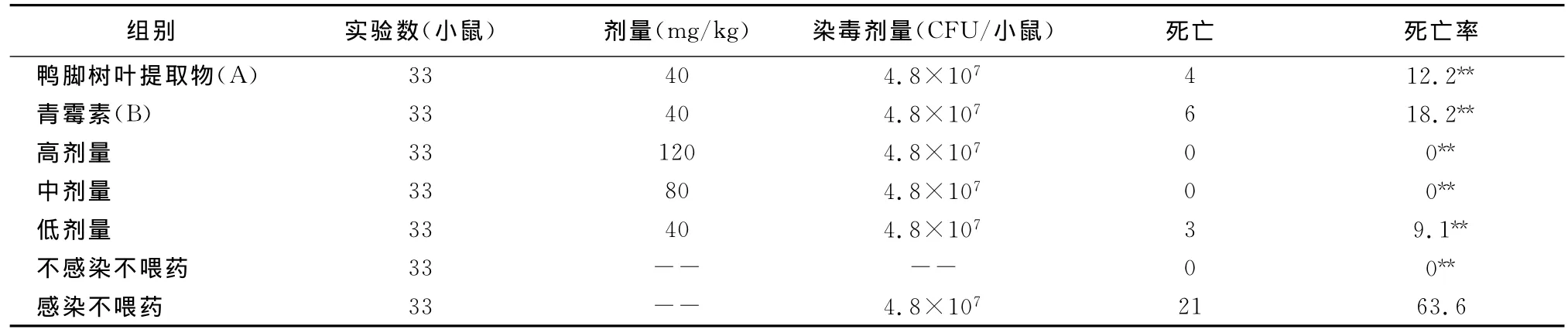

1.5.3 预防保护试验 将小鼠随机分成7组,每组33只。高、中剂量试验组剂量为120mg/kg体重、80mg/kg体重,低剂量试验组、鸭脚树叶提取物对照组和青霉素对照组的剂量均为50mg/kg体重。每天灌胃口服各种对应剂量鸭脚树叶提取物与青霉素按质量比为2∶3混合配制的中西合剂0.5mL,对照组不添加药物,至试验结束。投药后的第4天开始,试验组和感染对照组每只小鼠按4.8×107CFU的量腹腔注射S.lentus菌液染毒。观察至连续7d不出现新病例为止,统计死亡数和保护率。

2 结果

2.1 小鼠发病模型的试验结果 经腹腔和肌肉注射,S.lentus(SL01)均可导致小鼠沉郁,流泪,继而出现昏睡,身体蜷缩变形,至第6天~第18天间全部死亡,并由死亡小鼠各脏器中分离到S.lentus。而灌胃口服未导致小鼠明显的临床症状和死亡,表明染菌方式对S.lentus的致病性具有一定影响。对照组小鼠未见异常症状。

2.2S.lentus对小鼠感染剂量试验结果 每只小鼠腹腔注射含菌量为9.6×109CFU/mL菌液0.5 mL,每只小鼠染菌量≥4.8×106CFU即可引起小鼠感染死亡(表1)。

表1 S.lentus腹腔注射对小鼠的感染剂量的试验

2.3 鸭脚树叶提取物和青霉素中西合剂对试验性小鼠缓慢葡萄球菌病的防治效果

2.3.1 体外抑菌效果 鸭脚树叶提取物和青霉素及两者混合物均有一定的抗菌活性。鸭脚树叶提取物与青霉素按质量比为2∶3混合后的抗菌活性最高,提示鸭脚树叶提取物与青霉素配伍产生了协同作用(表2)。

表2 鸭脚树叶提取物和青霉素及配伍制剂的体外抑菌试验

2.3.2 治疗效果 鸭脚树叶提取物对照组(A)和青霉素对照组(B)降低死亡率均为42.5%,鸭脚树叶提取物与青霉素中西合剂高、中、低剂量组降低死亡率均大于48.5%,各组均能有效控制感染小鼠的临床症状,极显著降低死亡率(P<0.01)(表3)。

表3 鸭脚树叶提取物与青霉素混合物治疗试验性缓慢葡萄球菌病小鼠的试验

2.3.3 预防效果 鸭脚树叶提取物与青霉素中西合剂高剂量组和中剂量组均全部存活,低剂量组死亡率为9.1%,鸭脚树叶提取物对照组(A)和青霉素(B)对照组死亡率分别为15.2%和12.2%,而感染对照组死亡率为63.6%。各组均明显降低了死亡率,与感染对照组比较差异均极显著(P<0.01)。表明应用鸭脚树叶提取物与青霉素混合物预防缓慢葡萄球菌病时,剂量达80mg/kg以上即可取得可靠的效果(表4)。

表4 鸭脚树叶提取物与青霉素混合物对小鼠试验性缓慢葡萄球菌病的预防保护试验

3 讨论

本试验结果表明,经腹腔注射可复制出典型的缓慢葡萄球菌病例,当每只小鼠感染剂量达4.8×106CFU即可能引起小鼠感染死亡,这与盛相鹏等认为该菌具较强致病力的观点类似[3]。

鸭脚树叶提取物与青霉素混合物(质量比2∶3)对S.lentus具有较强的抑制作用,且抗菌能力与药物浓度具正相关性。鸭脚树叶提取物与青霉素混合物的剂量达到80mg/kg体重时可较好地保护小鼠免受病原侵袭,提示鸭脚树叶提取物与青霉素混合物用于治疗缓慢葡萄球菌病可获良好效果,鸭脚树叶提取物与青霉素中西合剂中各组分没有明显相互拮抗作用,显示鸭脚树叶提取物与青霉素混合物对防治S.lentus病具良好的应用前景。

细菌引起的疾病是养殖业一大危害,而抗生素的长期滥用导致耐药菌株的种类越来越多,因此,急需研制既可有效防治细菌病、药理作用机制明确,又能替代抗生素的新型中药制剂。以中药材中活性成分作为配伍对象,将药物配伍改为组分配伍制成的鸭脚树叶提取物与青霉素中西合剂,其高、中、低剂量组降低死亡率的效果与感染对照组比较差异均极显著(P<0.01),一定程度印证了中药配伍理论和中药组分学的科学性,为临床筛选治疗缓慢葡萄球菌病药物制剂提供试验依据,但对于S.lentus的致病机理以及鸭脚树叶提取物与青霉素混合物的作用机制还需进一步深入研究。

[1] Kloos W E,Schleifer K H,Smith R F.Characterization ofStaphylococcussciurisp nov and its subspecies[J].Int J Syst Bacteriol,1976,26:22-37.

[2] Schleifer K H,Geyer U,Kilpper-Balz R,etal.Elevation ofStaphylococcussciurisubsp.lentus(Kloos,etal.)to speciesstatus:Staphylococcuslentus(Kloos,etal.)comb Nov[J].Syst Appl Microbiol,1983,4:382-387.

[3] 盛相鹏,杜崇涛,许会会,等.仓鼠源缓慢葡萄球菌的分离鉴定及生物学特性研究[J].动物医学进展,2010,31(7):30-35.

[4] 冯翠兰,潘带卿,刘嫒姬.从鸭脚树叶中提取熊果酸的初步研究[J].科技创新导报,2011,32:4-5.

[5] 刘富来,冯翠兰.猪源缓慢葡萄球菌的分离鉴定及致病性研究[J].中国动物检疫,2011(4):56-58.