抑郁青少年认知行为治疗前后脑电超慢涨落图*

2013-09-21刘学军周旭辉刘光亚叶海森肖慧琼

刘学军 周旭辉 马 静 刘光亚 叶海森 肖慧琼

抑郁是一种以持久的心境低落为主要临床相,且病程迁延的疾病,常伴有焦虑、躯体不适、睡眠障碍。患者兴趣减退甚至丧失,无望感,无助感,自我评论下降,活动丧失,感到生活没有意义,甚至出现自杀观念和行为[1]。抑郁症是一种常见高复发性的严重精神障碍,据世界卫生组织统计,抑郁症已经成为目前世界的第四大疾病。专家预测,到 2020年抑郁症将成为仅次于癌症的人类第二杀手[2]。中国疾病预防控制中心(CDC)报道[3],我国每年有 28.7万人因自杀死亡,其中 40%自杀者归因于抑郁症。美国 Rheingold AA调查表明,20%~23%的青少年在一生中某个时候可能罹患抑郁症[4]。而我国青少年抑郁的发生率高达 27.44%[5]。青少年抑郁症的病因以及治疗方法的确切机制不明。大量的研究[6-8]表明,心理治疗对缓解抑郁是有效的,而认知行为心理治疗更是当今治疗抑郁的有效范例[7],但其作用机制的研究几乎仅限于心理学方面,生物学机制的研究国内外均不多见。本研究首次就认知行为心理治疗对青少年抑郁症病人神经递质功率的影响以及与临床疗效的关系进行研究,探讨认知行为心理治疗缓解抑郁症状的生物学机制。

1 对象与方法

1.1 对象 为 2010年 1月-2012年 7月 ,自行来湖南省脑科医院精神科门诊就诊的青少年,入组标准:①年龄在 13~19岁之间;②符合 DSM-IV和 CCM D-3诊断标准中关于重性抑郁障碍或恶劣心境诊断标准;③ Hamilton24项抑郁量表[9]评分在 20~ 35分之间 ,无严重自杀念头以及自杀行为;④入组前 4周未使用过抗抑郁药、抗焦虑药、抗精神病药、抗躁狂药与抗癫痫药,未接受过电休克治疗以及心理治疗;⑤取得患病青少年及其法定监护人的知情同意,并经医院伦理委员会认可。排除标准:①伴有严重躯体疾病者;②伴有精神发育迟滞者;③酒精及药物滥用者;④不合作者。

本研究共收集青少年抑郁症患者共 73名,其中男 23例,女 39例 ,年龄(18.69± 1.63)岁;11名由于各种原因未坚持治疗而脱漏,62名完成了所有治疗。

1.2 方 法

1.2.1 观察指标及分组 ①疗效评定:用 Hamilton抑郁量表 (24项)评定疗效,Hamilton抑郁量表从抑郁情绪、有罪感、自杀、入睡困难等 24个方面进行评估,采用 0~ 4分的 5级评分法,0代表无 ,1代表轻度,3代表重度,4代表极重度。临床疗效按 Hamilton减分率分为 4级,即:抑郁症状消失(减分率≥75%),显著改善(75% >减分率≥50%),轻改善(50%>减分率≥ 25%),无效(减分率 <25%);10名评定者均为经过量表测评培训的精神科医师 ,经一致性检验,r=0.99。评定者在治疗前以及开始治疗后的第 2、4、8周末对坚持心理治疗的病人进行 4次疗效评定;②研究分组按照上述疗效评定方法,将第 8周末抑郁症状消失及显著改善者纳入有效组,将第 8周末抑郁症状轻改善及无效者纳入抵抗组;③脑电超慢涨落图检查:于治疗前和治疗后第 2、4、8周末,对坚持心理治疗的病人进行脑涨落检查,测定 r-氨基丁酸、五羟色胺、去甲肾上腺素、谷氨酸、乙酰胆碱及多巴胺 6种神经递质的相对功率。

1.2.2 认知行为心理治疗方法 认知行为治疗由 12名主治医师负责实施,所有治疗师都经过 Beck认知心理治疗理论及技巧多次培训。治疗上以纠正和改变患者适应不良性认知为重点,通过治疗,以乐观和理性的思维来纠正悲观和不合理的各种负面思维,改变抑郁症病人的不良认知,继而使患者情感及行为发生变化,最终达到抑郁症状的缓解。所做的认知行为治疗方法包括:①向病人讲解认知行为治疗的理论、方法,让病人了解思维和情绪的关系,讲解“ABC技术”;②让病人了解自己的障碍,学会给自己的抑郁情绪评分,放松训练;③给病人讲解自动思维和错误的核心信念,让病人学会识别自己的自动思维和核心信念;③区分自动思维和情绪,检验支持和不支持自动思维的证据,确认自己的认知错误;④布置病人每次治疗回家后,完成“三栏作业”,左边一栏记录自动思维,中间一栏记录对自动思维的分析(认识歪曲),右边一栏记录理智的思维或对情况重新分析回答;⑤对病人引起抑郁情绪的自动思维进行认知矫正,进行问题解决训练;应用化整为零的策略,让患者循序渐进,逐步完成若干力所能及的小任务,最后完成大任务;⑥按“个人时间安排表”活动,治疗者与患者协商合作,安排一些患者能完成的活动,每天每小时都有计划和任务。活动的难度和要求随患者的能力和心情改善而提高;⑦鼓励病人学习“空椅子”等其他技术 ,最终学会自我治疗。

1.3 研究设计 所有青少年抑郁症病人均给予为期 8周的短期认知行为心理治疗,2次/周,共 16次。于治疗前和开始治疗后的第 2、4、8周末,使用 Hamilton24项抑郁量表进行疗效评定以及脑涨落检查。将完成了整个疗程的病人根据临床疗效分为有效组和抵抗组;比较两组之间治疗前和开始治疗后的第 2、4、8周末,上述 6种神经递质的差异。

1.4 统计处理 运用 SPSS 17.0软件处理,两组间年龄比较运用非参数检验,其余各参数比较运用成组 t检验 ,两组自身治疗前后各神经递质相对功率比较运用配对 t检验。

2 结 果

2.1 一般资料和治疗前数据比较 ①男女性别比例:有效组男 10名,女 25名;抵抗组男 13名 ,女 14名,经 U检验 (Z=-1.569,P> 0.05);②年龄:有效组(17.11±1.59)岁,抵抗组年龄 (16.59± 1.57)岁 ,经 t检验 (t=1.255,P> 0.05);③治疗前 Hamilton24项抑郁量表总分,有效组(28.51± 4.03),抵抗组(26.53±4.33),经 t检验 (t=1.770,P> 0.05);两组间均无显著差异。

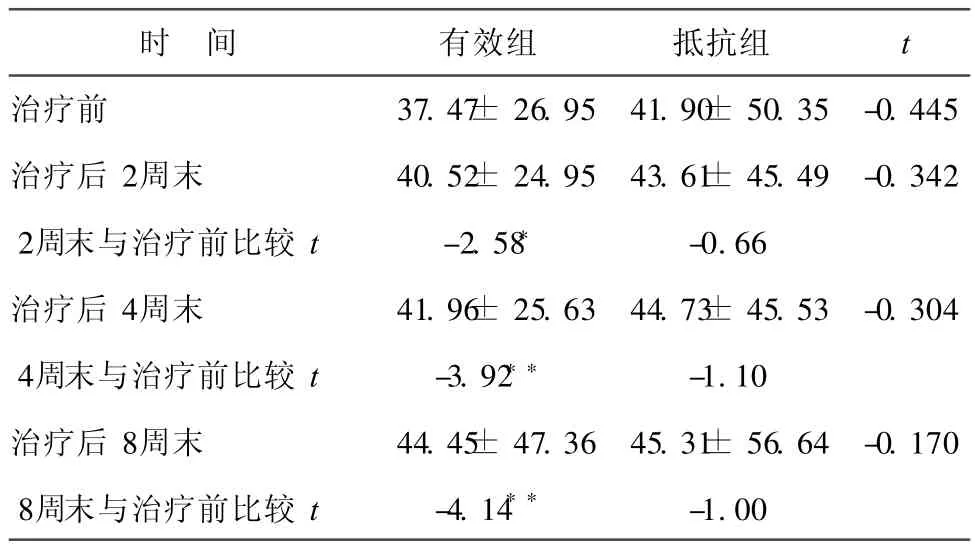

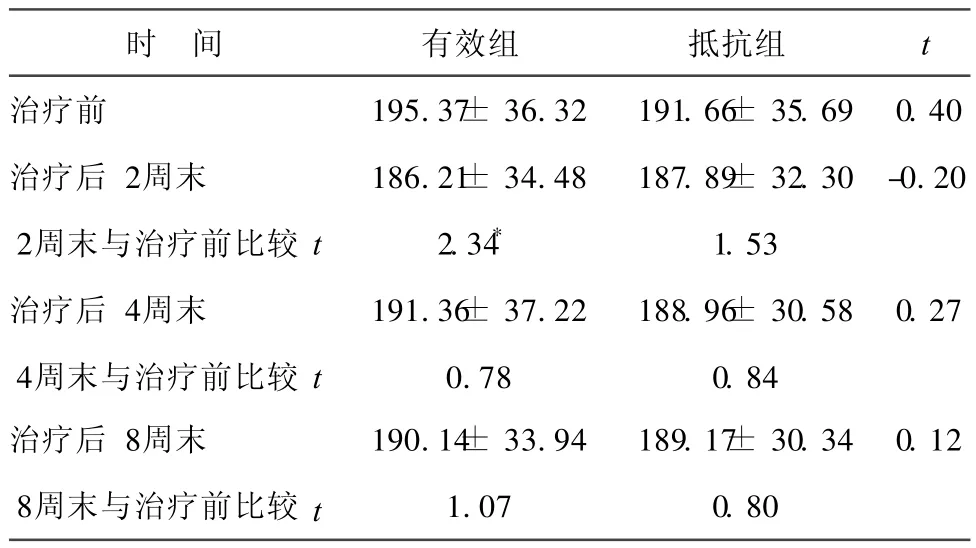

2.2 抑郁症青少年认知行为心理治疗前后 EFG检测的 r-氨基丁酸相对功率 见表 1。

表1 EFG检测的 r-氨基丁酸相对功率结果 (±s)

表1 EFG检测的 r-氨基丁酸相对功率结果 (±s)

注:与治疗前相比,*P<0.05,**P<0.01;两组之间比较,#P<0.05,## P<0.01,下同

?

有效组的青少年 EFG检测的 r-氨基丁酸相对功率,在治疗第 2、4、8周末均高于治疗前。

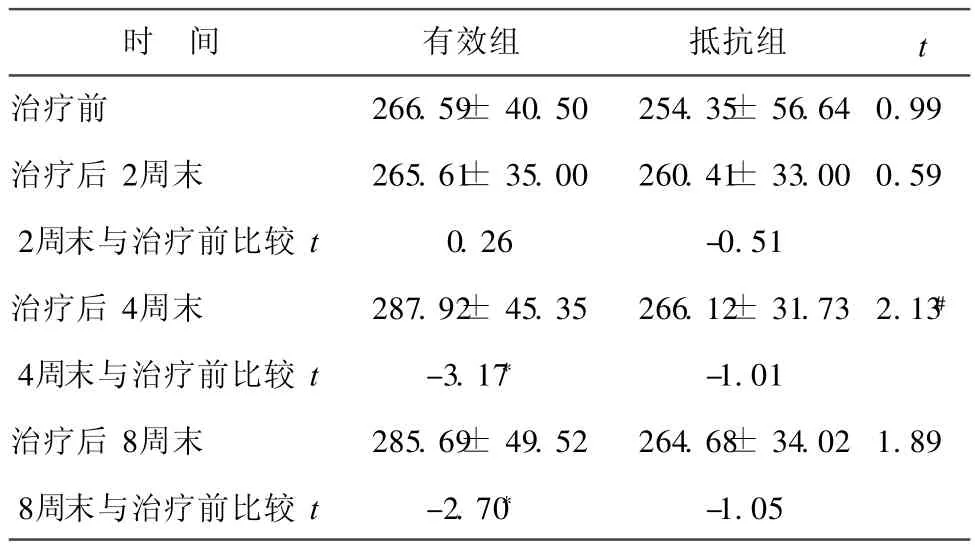

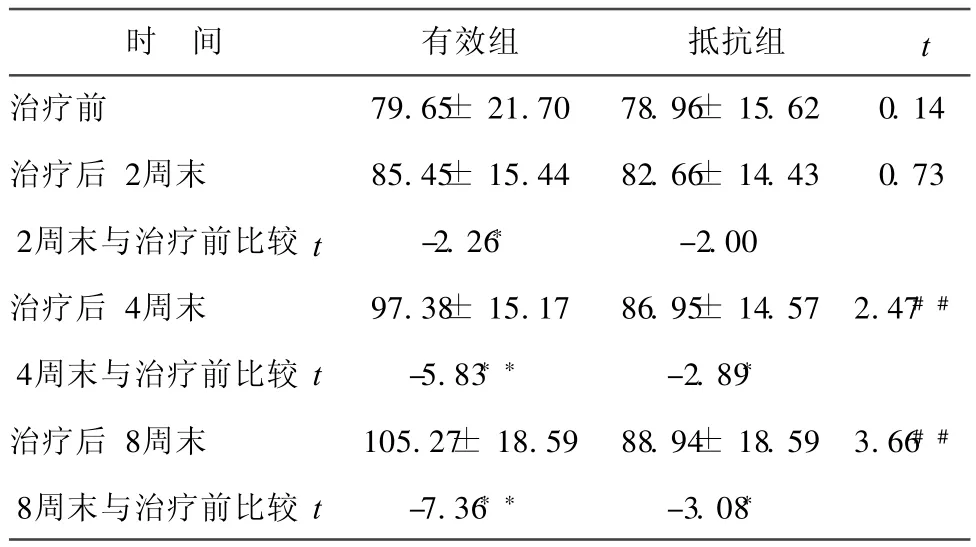

2.3 抑郁症青少年认知行为心理治疗前后 EFG检测的五羟色胺相对功率 见表 2。

表2 EFG所检测五羟色胺相对功率结果(±s)

表2 EFG所检测五羟色胺相对功率结果(±s)

?

有效组的青少年 EFG检测的五羟色胺相对功率,在治疗第 4、8周末均高于治疗前;在治疗第 4周末高于抵抗组。

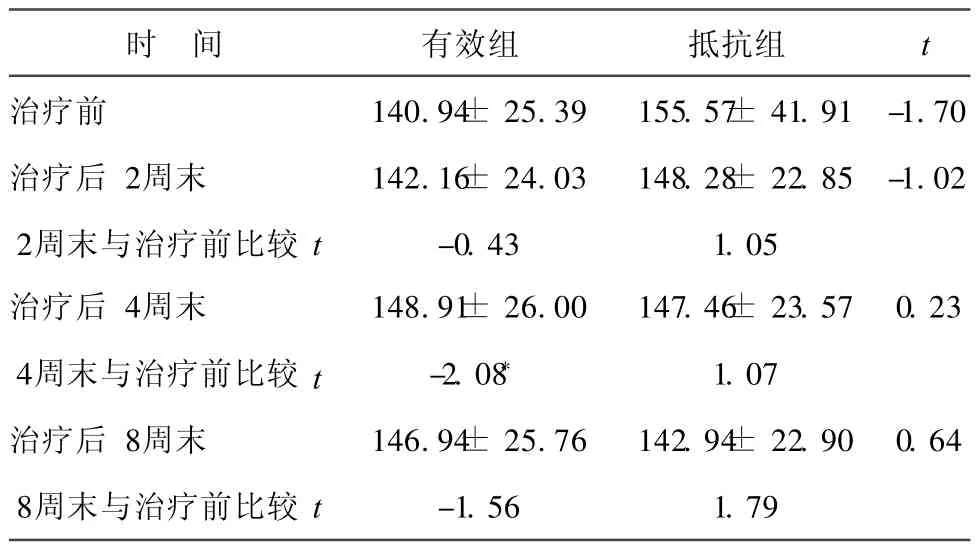

2.4 抑郁症青少年认知行为心理治疗前后 EFG检测的去甲肾上腺素相对功率 见表 3。

有效组的青少年 EFG检测的去甲肾上腺素相对功率,在治疗第 4周末高于治疗前。

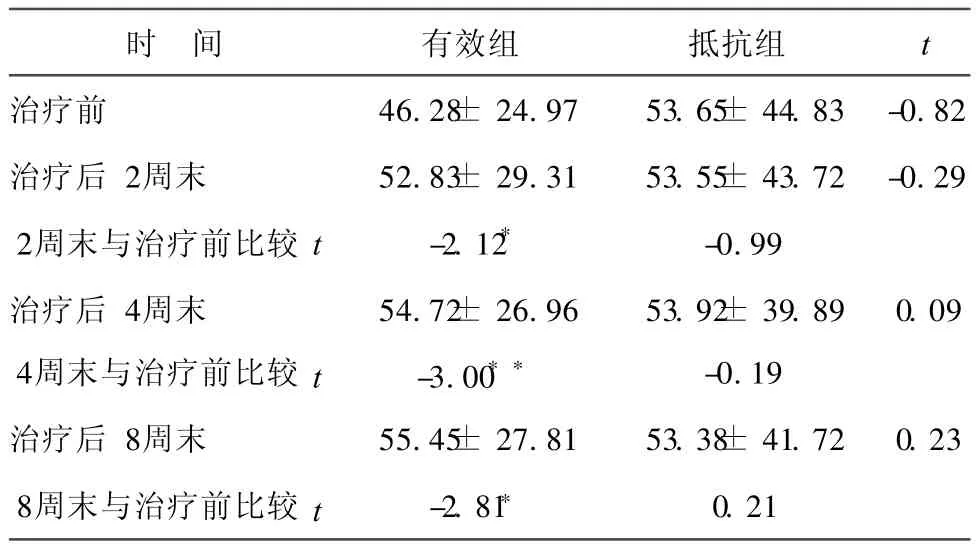

2.5 抑郁症青少年认知行为心理治疗前后 EFG检测的谷氨酸相对功率 见表 4。

有效组的青少年 EFG检测的谷氨酸相对功率,在治疗第2、 4、 8周末均高于治疗前。

2.6 抑郁症青少年认知行为心理治疗前后 EFG检测的乙酰胆碱相对功率 见表 5。

表3 EFG所检测去甲肾上腺素相对功率结果(±s)

表3 EFG所检测去甲肾上腺素相对功率结果(±s)

?

表4 EFG所检测谷氨酸相对功率结果(±s)

表4 EFG所检测谷氨酸相对功率结果(±s)

?

表5 两组 EFG乙酰胆碱相对功率结果(±s)

表5 两组 EFG乙酰胆碱相对功率结果(±s)

?

表6 两组 EFG多巴胺相对功率结果 (±s)

表6 两组 EFG多巴胺相对功率结果 (±s)

?

有效组的青少年 EFG检测的乙酰胆碱相对功率,在治疗第 2周末高于治疗前。

2.7 抑郁症青少年认知行为心理治疗前后 EFG检测的多巴胺相对功率 见表 6。

有效组的青少年 EFG检测的多巴胺相对功率,在治疗第2、4、8周末均高于治疗前;第 4、8周末均高于抵抗组;抵抗组的青少年 EFG检测的多巴胺相对功率,在治疗第 4、8周末也均高于治疗前。

3 讨 论

3.1 认知行为心理治疗缓解抑郁的机制 认知行为心理治疗作为目前国际上最常用的心理治疗方法,主要用于各种抑郁的治疗,国内对其作用机制的研究大多局限于心理学机制的研究[10-11],心理治疗机制的电生理、神经内分泌、神经生物学,神经化学研究较为少见。与上述研究不同,本课题运用我国自主研究的脑电超慢涨落图技术,对抑郁症青少年接受认知行为心理治疗前后的神经递质相对功率进行研究,这一技术的突破点在于建立了脑电与大脑活动的物质基础,即与神经递质之间的关系[12]。本研究发现,认知心理治疗对脑内神经递质功率有明显的影响,且疗效好的病人脑内神经递质功率增幅较大,说明心理治疗缓解抑郁有其生物学的机制,值得进一步扩大样本研究。

3.2 认知行为心理治疗对大脑的影响 本研究结果表明,通过 8周的认知行为心理治疗,治疗有效的青少年脑电超慢涨落图所测 r-氨基丁酸、五羟色胺、去甲肾上腺素、谷氨酸、乙酰胆碱及多巴胺 6种神经递质的相对功率均有不同程度增加,相对功率增高最明显的神经递质是多巴胺;而治疗抵抗的青少年几乎只有脑电超慢涨落图所测多巴胺递质功率增高,且其增高幅度与有效组相比明显较低。上述结果支持美国Kazdin AE[13]报告心理治疗和药物治疗可能存在相同的生物学机制,和抗抑郁药治疗一样,能够调节 5-HT的功能;不支持英国 Sue Major[14]的研究发现,认知行为心理治疗通过与帕罗西汀不同的途径作用于抑郁环路,改变大脑的活动。而荷兰 Lange等[15]研究表明,认知行为心理治疗后,22名慢性疲劳综合症病人前额叶皮质容积明显增加,甚至提示心理治疗有改变神经生物学结构的可能性,说明心理治疗对大脑的生物学影响值得进一步研究。

[1]李建明,李妲,张素英.综合医院内科住院病人焦虑抑郁状况研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(3):257-260

[2]苏朝霞,康妍,李建明.青少年抑郁及其相关影响因素研究 [J].中国健康心理学杂志,2011,19(5):269-231

[3]张荣华,徐俊冕.抗抑郁药、抑郁症与自杀风险 [J].世界临床药物,2009,30(4):220-223

[4]Rheingold A A,Zinzow H,H awkins A,et al.Prevalence and mental health outcomes of homicide survivors in a representative US sample of adolescents: Data from the2005national surv ey of adolescents[J].Journal of Child Psychology and Psychiatry.2011 Dec 23.doi:10.1111/j.1469-7610.2011.02491.x.

[5]罗伏生,沈丹,张珊明.青少年焦虑和抑郁情绪特征研究 [J].中国临床心理学杂志,2009,17(4):468-470

[6]Lynch D,Laws K R,McKenna P J.Cognitive behavioural therapy for major psychiatric disorder:Does it really work? A metaanalytical review of well- controlled trials[J]. Psychological M edicine,2010,40(1):9-24

[7]T Anderson,M Watson,R Davidson. The use of cognitive behavioural therapy techniques for anxiety and depressionin hospice patients:A feasibility study[J].Palliative Medicine,2008,22:814-821

[8]Spek V,Cuijpers P,Nykl í cek I,et al.One-year follow-up results of a randomized controlled clinical trial on internet-based cognitive behavioural therapy for subthreshold depression in people over 50 years[J].Psychological M edicine,2008,38(5):635-639

[9]刘学军,王超英.认知心理治疗合并盐酸氟西汀治疗分裂症后抑郁[J].中国行为医学科学杂志,2007,7:160-163

[10]Gibbons M B,Crits-Christoph P,Barber J P,et al.Unique and common mechanisms of change across cognitive and dynamic psychotherapies[J].Consult Clin Psychol,2009,77(5):801-813

[11]Schauenburg H,Willenborg V,Sammet I,et al.Self-reported defence mechanisms as an outcome measure in psychotherapy: A study on the German version of the defence style questionnaire DSQ 40[J].Psychol Psychother,2007,80(Pt3):355-366

[12]张云淑,栗克清,崔利军.脑电超慢涨落图技术的基本原理及在精神疾病中的应用 [J].中国健康心理学杂志,2011,19(1):118-120

[13]Kazdin A E. Mediatorsand mechanisms ofchangein psychotherapy research [J]. Annual Review of Clinical Psychology,2007,3:1-27

[14]Sue Major.Cognitive behaviour therapy affects brain activity differently from antidepressants[J].英国医学杂志中文版,2004,87(4):209

[15]Floris P,de Lange,Anda Koers,Joke S.Kalkman,et al.Increase in prefrontal cortical volume following cognitive behavioural therapy in patients with chronic fatigue syndrome[J].Brain,2008,131:2172-2180