新建地方本科院校跨学科教育的思考

2013-09-19丁德武

丁德武

(池州学院 数学与计算机科学系,安徽 池州 247000)

1 引言

跨学科(interdisciplinary),最早是由哥伦比亚大学著名的心理学家伍德沃思(Woodworth)教授在多个学科组成的一个科学理事会上公开使用的一个术语,意在促进多个学科的交叉研究。顾名思义,跨学科的方法指的是打破原有学科之间的壁垒,将不同学科的理论或方法有机地融合起来解决现实问题[1-2]。现代意义的跨学科指的是吸收多学科的观点和方法,进而构建更全面的学科观点和方法,从这一角度来看,跨学科不是一种简单的学科补充和综合,而是对学科的一种修正和改良[3]。自上个世纪“跨学科”一词问世后,世界各国和各研究领域都迅速掀起了跨学科教育和研究的热潮[3-4]。

我国在1985年召开的“交叉科学大会”以后,迅速兴起了跨学科教育和研究的热潮。例如:北京大学成立了前沿交叉学科研究院;中国科技大学依托少年班(含教改试点班)和合肥微尺度物质科学国家实验室,探索交叉学科人才培养模式;武汉大学则以“创造、创新、创业”这“三创”教育为理念,积极对学科进行优化和重组,致力于创立多样化的复合人才培养模式[5-6]。

当前,大多重点大学为提升自己的教育和研究水平、增强自身的竞争能力等原因一直致力于发展跨学科教育;政府在政策层面上也非常重视发展跨学科教育;此外,在大学内开展跨学科教育的社会呼声一直比较高。因而,国内大多数重点高校在跨学科教育方面已经做出了显著的成绩。相对地,众多新建本科院校对跨学科教育还缺乏应有的认识,院系的设置规划,学科专业的建设,师资队伍的培养等众多方面都鲜有涉及跨学科教育。针对这种现状,本文讨论了在新建本科院校中开展跨学科教育的必要性与意义,分析了新建本科院校开展跨学科教育的大致历程,并探讨了跨学科教育最初阶段关于跨学科课程开设的一些问题。

2 新建地方本科院校开展跨学科教育的意义

首先,当前新建的地方本科院校正面临由专科教育向本科教育的转变,是否能实现“内涵升本”是当前社会关注的焦点,是高等教育研究的热点,更应该是新建本科院校工作的重点[7]。一般而言,跨学科教育与研究的发展水平可以看成是该机构教育科研水平的综合体现。因而,发展跨学科专业、培养跨学科人才是当前新建地方本科院校的一项重要任务。作为跨学科人才培养的关键点,跨学科研究发展的重要基础,跨学科教育的大力开展则是重中之重。

其次,相互渗透的学科发展趋势是科学研究和学科发展不断深化的表现。整齐完备的学科门类,有利于学科间相互交叉、渗透和融合。通过对不同学科的有机整合,跨学科专业可以建立一种全新的专业课程体系,从而培养出具有多学科背景,知识和能力的综合性应用型人才。

第三,当前一般新建地方本科院校学生就业形式严峻,就业率一般也普遍较低。在这种情况下,考虑新建地方本科院校的跨学科教育改革模式,开展跨学科教育,不仅仅是适应“内涵升本”、社会发展和人才培养的需要,也是提高新建地方本科院校学生就业率的有效途径。

3 新建地方本科院校开展跨学科教育的思考

3.1 跨学科教育的实施

新建地方本科院校的跨学科教育大致可以分为如下几个阶段[3-4]:

(1)初步探索跨学科课程的设置:可以从公共选修课程或者专业选修课程开始,各系均开设跨学科选修课程,让学生以兴趣为桥梁进行自主选择。进而,可以考虑跨学科教育课程的改革模式。比如:可以建立一个多学科联合的教学模式,在打通相关的专业基础课后,在强调多学科性和可选择性的基础上,合理安排主、辅修课程,教学实践和实习。也就是说,在通过专业基础课、可以完成专业学科学习的前提下,容许学生依据自己的特长或者兴趣爱好来进一步地选择其它专业课程。(2)构建跨学科教育/研究团队:跨学科教育/研究团队是大学开展跨学科研究的一个最基本组织形式,可以根据需要将不同学科背景的老师组织到一起,形成一个团队开展教学和科研工作。(3)搭建跨学科教育/研究平台:可以在研究团队的基础上跨部门合作,搭建跨学科教育/研究平台,例如:跨学科性的实验室,跨学科性的科技创新平台、基地与产学研合作等等。(4)成立跨学科教育/研究中心、跨学科教育/研究所或者跨学科性的系,发展跨学科专业,培养跨学科的综合应用型人才。

下面以当前新兴的复杂网络为例,谈谈新建地方本科院校跨学科教育最初的跨学科课程设置问题。

3.2 课程开设的依据

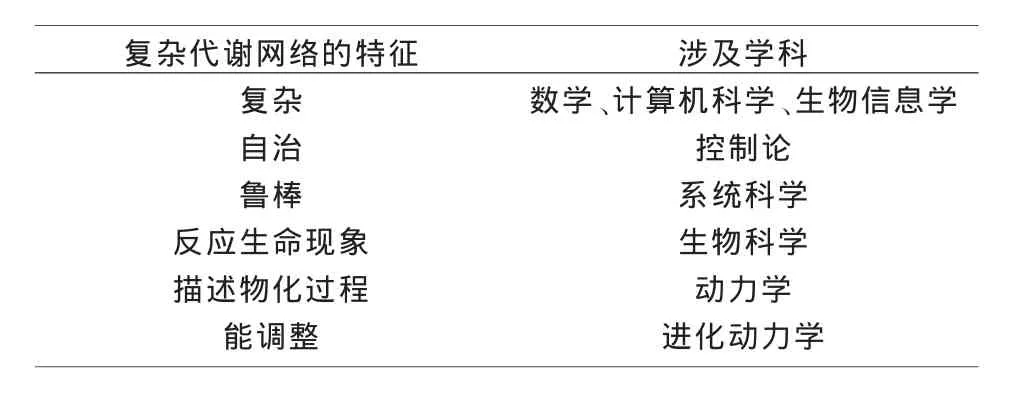

复杂网络是当前的研究热点,正渗透到数学、计算机科学、物理学、生物学、经济管理、汉语言文学、社会学等众多不同的领域。例如,复杂代谢网络把细胞的生化反应看作是一个完备的相互作用体系,考虑由上万种酶催化的系列反应系统、膜传递系统、信号传递系统组成,互相协调。各种代谢都不是孤立地进行的,而是相互作用、相互转化、相互制约的一套完整、统一的调节系统,在网络整体的层面上加以研究,它结合了数学、计算机科学、生物信息学、控制论、系统科学等众多学科(表1)[8]。

表1 复杂代谢网络研究涉及的主要学科

从中可以看出,复杂代谢网络具有典型的跨学科研究特征,其它的现实世界复杂网络也都具备类似的特征。此外,复杂网络是当前的一个热点研究方向,发展十分迅速,可以介绍最新的研究成果及其应用。因而,可以将该课程作为跨学科选修课程。

3.3 教学目的与内容

介绍复杂网络的基本理论与最新进展,使学生了解复杂网络这个新兴的交叉学科,对其产生与发展、基本概念、常用方法和新近的研究进展有一个基本的了解。激发学生的跨学科学习兴趣,同时向学生们传授发现和学习新方向的能力。

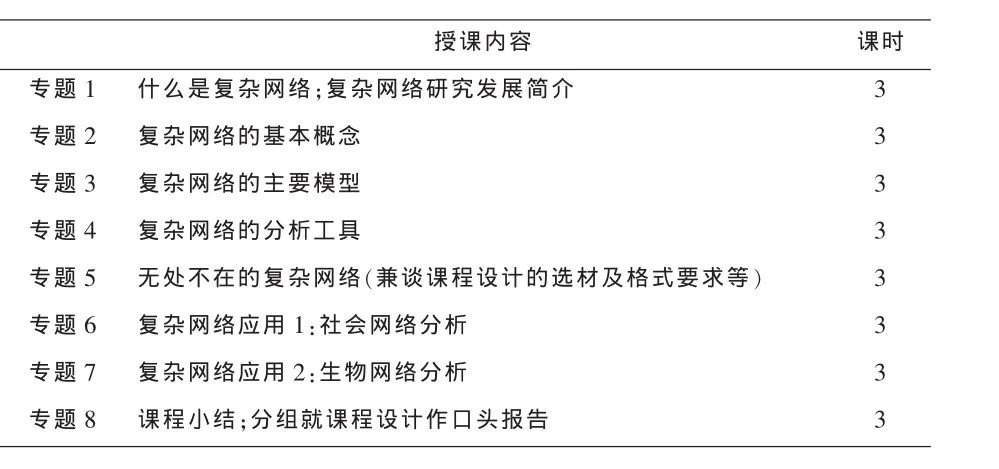

课程主要教学内容包括:(1)复杂网络研究发展简介;(2)复杂网络的基本概念(包括平均途径长度,聚集系数与度分布等);(3)复杂网络的主要模型(包括随机图,小世界与无尺度网络模型等);(4)复杂网络的分析工具(如Pajek);(5)无处不在的复杂网络;(6)复杂网络理论在其他学科(如社会学、语言学、生物学等)的应用等等。

表2 复杂网络课程内容纲要与授课安排

3.4 教学方法与考核

为了提高教学质量,激发和培养学生主动学习,本课程以多媒体课堂教学为主,同时提供课程讲义和相关文献文档等供学生课外自学和上机实践。在教学方法上,本课程在明确课堂教学目的与任务的基础上,采用案例分析法、问题驱动模式等多种教学方法相结合,并探索学生自主学习方式,在教学过程中注重采用启发与互动式教学,逐步形成以学生为主体,教师为主导的教学模式。同时,鼓励学生积极申报学校内部的大学生科技创新项目(或者参与教师的科研项目),以此来进一步加强学生的实践环节,让他们在实践中增强与熟悉相关的跨学科知识。

课程考核则以综合考核为主,主要考核方面包括:(1)课堂发言与讨论,引导学生在课堂上就课程涉及的主题发言讨论,以促进教学效果。(2)文献研读与读书报告,要求学生在课后就课程涉及的主题完成文献阅读报告1篇。(3)课程论文与口头报告。课程结束后,要求学生(以分组的形式)就某一与复杂网络相关的课题在查阅文献的基础上提交一篇3000字左右的课程设计 (或者对经典文献的学习笔记),并作大约10—15分钟的口头报告。

4 小结

在新建本科院校中开展跨学科教育,不仅仅是适应“内涵升本”的需要,更是社会发展和人才培养的需要,也是提高新建本科院校学生就业率的有效途径。因而,新建本科院校的校、院、系等各级领导应高度重视,根据本校现状、地方经济和社会发展的需要等综合考虑,认真研究制定计划并落实师资,可以通过打破系与系之间的界限、整合学科队伍等众多方式,开设跨学科教育课程,并逐步完善形成合理的跨学科教育体系。

[1]Boix-Mansilla V.Interdisciplinary work at the frontier:an empirical examination of expert interdisciplinary epistemologies[J].Issues in Integrative Studies,2006,24(1):1-31.

[2]Aboelela SW,Larson E,Bakken S,et al.Defining interdisciplinary research:conclusions from a critical review of the literature [J].Health Research and Educational Trust,2007,42(1):329-346.

[3]周朝成.当代大学中的跨学科研究[D].上海:华东师范大学出版社,2008.

[4]陈丽璘.美国研究型大学促进交叉学科研究的分析与借鉴[D].上海:上海交通大学出版社,2007.

[5]朱现平.跨学科人才培养的几点思考[J].理工高教研究,2004,23(2):61-62.

[6]胡迎春.论计算机专业跨学科教育改革的必要性 [J].科技咨询导报,2007,4(27):221,223.

[7]欧阳菊根,吴丁丁,赖文辉,等.论新建本科院校实现专业“内涵升本”的建设方略[J].现代商贸工业,2008,20(3):191-192.

[8]丁德武,丁彦蕊,陆克中,等.重建代谢网络及其结构与功能的分析[J].计算机与应用化学,2010,27(5):599-604.