解读唐朝服饰宝花纹中的和合文化

2013-09-18薛再年郑清璇梁惠娥

薛再年,郑清璇,梁惠娥

(江南大学 a.纺织服装学院;b.传统服饰文化与数字化创新实验室,江苏无锡214122)

在和合文化作用与影响下形成的和合之花——宝花纹,是中国唐朝服饰植物纹样中彰显文化底蕴和艺术特色的纹样典范。根据《宝相花纹样小考》的论述及探究,“宝相花”一称最早始于北宋,且赵丰教授在《唐代丝绸与丝绸之路》等相关著作中也认为“宝花和宝相花虽有发展上的因袭关系,但它们分别是对花卉图案发展史上两个不同阶段的称呼。宝相花的名和形最早见于北宋《营造法式》”,因此在唐朝服饰上的相关植物纹样称为“宝花纹”更为妥切。唐朝服饰中的宝花纹是一种提取了各种植物花卉素材并将各种素材和合在一起的植物纹样,它是一种兼容并蓄的植物纹样艺术,并对以后宝相花纹及其他植物纹样的发展与变化产生了深刻影响。作为早期中西文化交流碰撞的和合果实,宝花纹成为和合文化凝聚渗透在唐朝服饰中的典型纹样。

1 唐朝服饰上的宝花纹

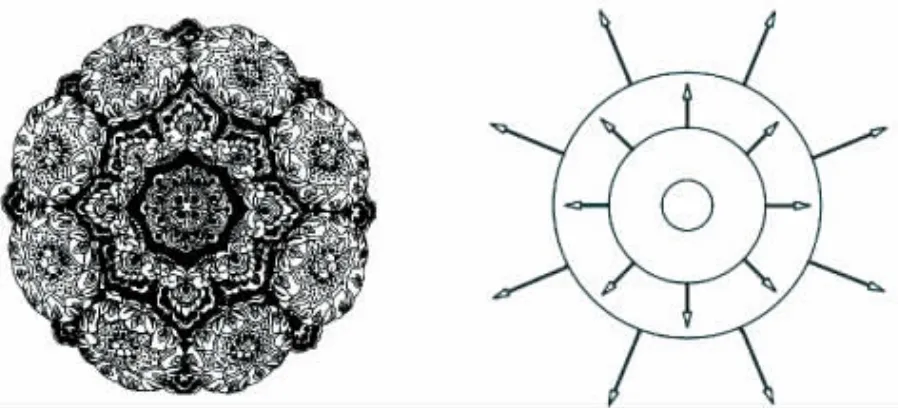

宝花乃是唐代对团窠花卉图案的一种称呼[1],一般认为宝花是从隋唐时期开始出现的。宝花及发展到后期的宝相花纹是中国传统服饰中最具代表性的植物纹样之一,且被广泛运用到藻井、铜镜、金银器皿、建筑、陶瓷等装饰领域。而作为服饰上的宝花纹更多的是被运用到服饰面料的工艺装饰上,如染织、刺绣等。唐朝最为典型的服饰面料是丝织品,在相关丝织品植物纹样的研究中宝花纹是必不可少的研究内容之一。同时,由于受到世界范围内纺织文化的影响,唐朝丝绸的染织技艺得到空前的发展,如新的丝绒、缂丝技术,斜纹、缎纹组织的变化,以纬锦替代经锦提花,提花机的更新及织物染料的增加等,这使得唐朝丝织面料上宝花纹的表现形式更加多样,花纹更加丰腴饱满,表现内容更加写实,装饰效果与光泽较之前也更好。对于唐朝服饰,红色是唐朝女子服装中最受瞩目的色彩。吐鲁番阿斯塔那出土的唐朝宝花锦均为明艳的红色,并将宝花纹通过提花变化组织显现出来,以此展现出唐朝雍容华贵的服饰特色。在敦煌出土的织锦中也有一件红地宝花纹锦(图1)[2],其宝花层次丰富,颜色艳丽多彩,显得华丽富贵。与用于其他领域的宝花纹一样,服饰上的宝花纹也是中心对称的造型,并由中心向外做层层发散的装饰。它是唐朝最富时代特征的团花形式,它以花卉组成圆形的窠状图案,其宝花造型综合了各种花卉的特点,发挥想像,使花叶交错,花苞开放,层层相叠,显得非常端庄华丽,将唐朝社会鼎盛繁荣的景象,显露无遗[3]。

图1 红地宝花纹锦图案复原Fig.1 Reproduction of red samite with floral medallion pattern

2 和合文化在唐朝服饰宝花纹中的渗透与表现

中国文化的人文精神是和合,和合思想是中国文化的精髓和被普遍认同的人文精神。和、合二字始见之于甲骨文和金文。和的初义是声音相应和谐;合的本义是上下唇的合拢[4]。所谓和合的“和”,指和谐、和善、祥和,指多种不同的事物之间要保持一定的平衡;“合”指相合、符合、融合,是指对立的双方彼此又有密切相连不可分离的关系。概而言之,和合连起来讲,指在承认“不同”事物之矛盾、差异的前提下,把彼此不同的事物统一于一个相互依存的和合体中,并在不同事物和合的过程中,汲取各个事物的优长而克其短,使之达到最佳组合,由此促进新事物的产生,推动事物的发展[5]。和合文化是中华文化的“灵魂”,并深深植根于中国传统的政治、经济、文学、艺术和风俗习惯之中。和合文化在唐朝服饰宝花纹中的渗透主要通过宝花纹的题材、结构布局及审美意蕴的和合,使组成宝花纹的内部要素及外部要素处于一个和合的统一体中,以此达到该纹样艺术的和美境界。

图2 大窠联珠宝花纹锦及其图案复原Fig.2 Samite with floral medallion in large nest roundel and its pattern reproduction

2.1 中外题材的兼容之和

宝花纹是集中几种纹样的组合形式,早期以莲荷形态演变而来,之后牡丹花成为宝花纹的原形。在它的取材中既有代表来自印度佛教的莲花形象,又有来自地中海一带的忍冬和卷草,还有中亚盛栽的葡萄和石榴[1]。这源于唐朝统治者的开明,以及对各国文化所采取的开放的博采态度。中国的传统文化、异域文化和宗教文化在这段时间得到了全面、广泛的交流与传播。这种文化的交流整合促使唐朝宝花纹等植物纹样表现出兼容并蓄的气魄,它们在传统服饰植物纹样的基础上又表现出异域的风采和新的活力。由此可见,和合文化“和实生物,同则不继”思想在宝花纹题材创新中的渗透并不是简单地将异质要素的罗列和机械的组合,而是要由“和”创生新的事物,所谓“以同裨同,尽乃弃矣”,当所有的要素以一定方式结合后就会凸显新的性质。宝花纹的题材虽然吸取并受到外来纹样的影响,但唐朝的宝花纹又有不同于外来纹样的地方,表现的题材由雄健的禽兽、人物变为富丽的花朵,其母体花瓣吸纳借鉴了外来的植物纹样,同时也吸收和合了本土的牡丹、芍药、蔷薇等花形,取它们的长处,在此基础上再与其他纹样和合成具有特定寓意和艺术气息的复合花瓣,整体外形造型圆润,使纹样更显富贵温和性质,从而形成符合中国传统文化特色和审美思想的纹样题材和本土的服饰纹样特色。图2是中国丝绸博物馆收藏的一件纬锦织物残片[6],织物上的宝花纹是作为联珠团窠之间的宾花纹样,它以柿蒂花为花心,四周延伸出具有中国特色的牡丹花叶,四角又延伸出具有西域特色的垂有葡萄纹的藤状枝蔓。在这件织物残片上,宝花纹尽管只作为辅助的宾花,却也在题材的兼容复合中表现得十分富贵丰硕。

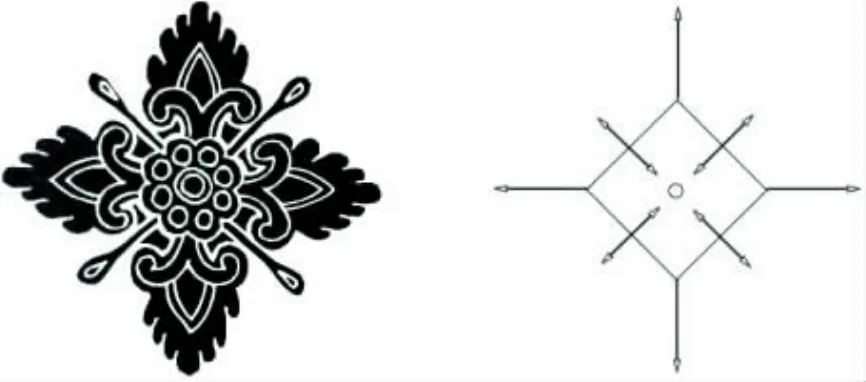

2.2 有序对称的结构之和

和合文化讲求在阴阳的辩证运动中所呈现出的和谐、有序、对称的图景,讲求整个宇宙世界的和谐合理与对称有序,这种有序对称性与均衡在宝花纹中得到了高度的统一。宝花纹除了结构布局发展变化的规律性、规则性外,还突出地表现在总体结构的对称性上。宝花纹是一种团窠花卉纹,它以“十”字或“米”字为构成基架,多以圆形辐射为基型(图3),也有以正方形或正菱形为基型(图4),造型以中心对称为主,即以圆心为中心向外做层层放射状对称排列布局的装饰,使得整体外形接近正圆。宝花纹的花瓣、蓓蕾及枝叶组合则以这种构成基架和构成基型为基础,做疏密适度、变化有致的有序对称布局。宝花纹内部装饰的边饰纹样也大都成对称式分布,且构成骨架统一规整,由此形成一种静态的和合美。这种有序性还表现在宝花纹样的色彩构成上,在设色方法上宝花纹运用退晕方法,以浅套深逐层变化,色彩华丽而端庄,总体上形成了构图饱满却不刻意,色彩丰腴而不呆板,整体构图浑然一体的“和花”之美,比自然形象的花更美、更富丽。

图3 宝花纹圆形辐射基型Fig.3 Circular radiation-based type of floral medallion pattern

图4 宝花纹菱形辐射基型Fig.4 Diamond radiation-based type of floral medallion pattern

2.3 形与意的意蕴之和

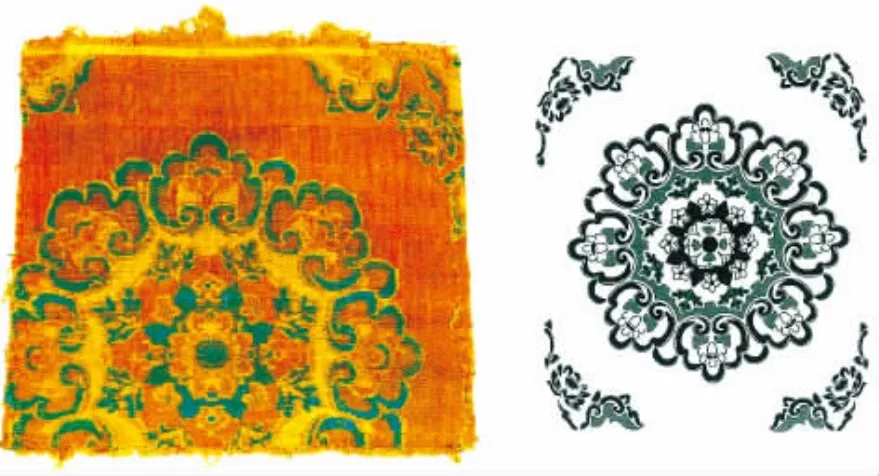

中国古代传统的审美判断和美学思想所追求的是“外师造化,中得心源”,即在于得心源而使象深化,寓精神于象外以表达情操,是物境与心境的和合关联。宝花纹的审美意蕴在于形与意的和合属性。中国的艺术表现形式大都偏重“写意”,宝花纹虽然用真实的花卉植物进行写实,却又作了一定的写意变化,即组成宝花纹的花卉植物并非完全模拟现实,而是在自然真实花卉的基础形式上通过发挥想像力对其形式进行理想的夸张、变化与组合。写意变化后的花形似某花但又非真实原型,叶子里长出莲花,牡丹花里生出小石榴,都是在“意”的指挥下对各种奇花异草浓缩后产生的新生命[7]。和合文化的审美意蕴还注重对“象外之象”即对“两重意”的进一步发展,是重合、重内的产物,为“和”的思想所制约。在中国传统文化与审美思想中,花具有美好的象征,也常常是人格风范的象征。宝花是自然界不存在的花,最初是以佛教的莲花为造型基础发展变化而来。莲花是“佛教之花”,在大藏经上被称为宝莲华,因此常赋予莲花神圣的含义,以此比附清、静、圣、洁。之后,宝花以牡丹花为母体,牡丹的雍容华硕成为大唐盛世的主流,“国色天香”奠定了牡丹在唐朝的地位,写尽了唐朝的辉煌与雍容华贵的气势。这种变化反映出宝花向更加世俗化的方向发展,其宗教色彩减弱,经过艺术加工,在吸取众花形象特征的基础上形成多种复合花瓣花卉的融合纹样,这种综合性的花形是当时人们创造的一种理想纹样,成为富贵、美满和幸福的象征。图5的宝花织锦无论是内环的柿蒂花叶[6],外环内层的折枝花纹,还是外环外层的花苞式宝花,都经过了理想的艺术处理与变形,整体纹样以俯视的圆形平面纹样呈现,具有很强的几何装饰味,无论是晕繝的色彩还是整体饱满的花形都表现出唐朝人对理想美与圆满美的追求。

图5 中窠宝花纹锦及其图案复原Fig.5 Samite with floral medallion in middle nest and its pattern reproduction

2.4 整体和谐的构思之和

和合文化是对变动不居的宇宙世界整体稳定性的探寻,讲求异质要素有序、有机的结合及内外环境的和谐与共生,这样才能形成真正的“和”。它所表现出的是一种整体趋于稳定的和合的过程,这种整体的和谐观体现在服饰上的宝花纹中则是要按照唐朝人的审美所需,将具有形式美和内容美的宝花纹在服饰面料上进行整体布局与构思,并根据服饰面料的材质、底色、幅宽及所对应的服饰部位进行和谐的排列与组合,使整体纹样浑然一体,并与服饰面料和谐共生。由宝花构成的四方连续形成的植物纹样在面料上形成韵律统一,整体感强的装饰风格,或者在宝花纹样间饰以其他纹样使整体纹样的装饰性更强(图6)[3]。1968年新疆吐鲁番阿斯塔那381号墓出土的鹊绕宝花锦(图7)[8],图中饱满的宝花纹周围环绕着繁花与鹊鸟、还有蜂蝶与祥云,它由大红、粉红、白、墨绿、葱绿、黄、宝蓝、墨紫等八色丝线织成,使花卉的形态生动自然。该纹锦纹样内容繁复,整体构图却和谐有序、章彩奇丽,使得该织锦上的纹样充满情感色彩与生活情趣,整体服饰纹样形成和合的构思之美。

图6 宝花构成的四方连续纹锦Fig.6 Samite with square consecutive pattern composed of floral medallion

图7 鹊绕宝花锦Fig.7 Samite with magpies around floral medallion

3 结语

通过从传统和合文化的思维角度对唐朝服饰上的宝花纹进行研究与分析,其题材、结构、意蕴与构思渗透着中国传统的和合文化底蕴,该纹样将人文、艺术、精神和合共生为一个有机整体,内容美和形式美融为一体,其雄浑的民族气势和兼容并蓄的气魄使该服饰纹样创造出崭新丰富的题材内容和形式,在审美艺术中强调具备唐朝特有的风骨与神采,共同组成了唐朝服饰上瑰丽而和谐的植物装饰纹样。由文化的角度对中国传统服饰纹样进行剖析有助于人们从本源上对传统服饰纹样进行深刻的理解与把握,包括对纹样形制的把握和对纹样内涵与神采的理解,同样,有深厚文化底蕴的传统服饰纹样犹如有源之水,其纹样的发展与变化将会拥有持久的生命力和创造力。

[1]赵丰.唐代丝绸与丝绸之路[M].西安:三秦出版社,1992:176,177.ZHAO Feng.Silk and Silk Route in the Tang Dynasty[M].Xi'an:Sanqin Press,1992:176,177.

[2]王乐,赵丰.敦煌丝绸中的团窠图案[J].丝绸,2009(1):45-47.WANG Le,ZHAO Feng.Mission-nest pattern on silk of Dunhuang[J].Journal of Silk,2009(1):45-47.

[3]薛雁,吴薇薇.中国丝绸图案集[M].上海:上海书店出版社,1999:51,67.XUE Yan,WU Weiwei.Collection of Silk Patterns of China[M].Shanghai:Shanghai Bookstore Publishing House,1999:51,67.

[4]郜得方.浅谈我国的和合文化[J].中外企业家,2009(11):257.GAO Defang.Simple discussion on Chinese Harmonious culture[J].Chinese & Foreign Entrepreneurs,2009(11):257.

[5]蔡方鹿.中华和合文化研究及其时代意义[J].社会科学研究,1997(6):67-74.CAI Fanglu.Chinese harmonious culture research and its significance of the times[J].Social Science Research,1997(6):67-74.

[6]赵丰,齐东方.锦上胡风:丝绸之路纺织品上的西方影响(4-8世纪)[M].上海:上海古籍出版社,2011:185-186,194-195.ZHAO Feng, QI Dongfang. New Designs with Western Influence on the Textiles of Silk Road from 4th Century to 8th Century[M].Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,2011:185-186,194-195.

[7]蒋雪涵.唐文化的交流、积淀、整合对唐织锦纹样的影响[J].江苏广播电视大学学报,2005(5):61-63.JIANG Xuehan.The influence of cultural accumulation,exchange and conformity on the design of brocade in the Tang dynasty[J]. JournalofJiangsu Radio & Television University,2005(5):61-63.

[8]赵丰.丝绸艺术史[M].杭州:浙江美术学院出版社,1992:213.ZHAO Feng.A History of Silk Art[M].Hangzhou:Zhejiang Institute of Fine Arts Publishing House,1992:213.