论当代诗歌的语言问题*

2013-09-18李心释

李心释

论当代诗歌的语言问题*

李心释

朦胧诗以来的当代诗歌经历了一场语言意识的觉醒,“语言的诗性”获得广泛的讨论,但也出现了诸多语言问题上的争议。这些问题大致呈现在两大层面上:一个是语义与结构层面,有隐喻问题、意象问题、晦涩问题、节律问题等,此四者关联度相当大,从大处看,它们都与对语言和诗歌的本质的理解密切相关,从细处看,则表现为语言表意结构的纵深差异;一个是文体与功能层面,有口语化问题、叙事问题、及物写作问题、语感写作问题等,它们之间虽然不一定有先后关系,但有一定的逻辑联系和内容的交集。深入探讨上述问题对现代汉语诗歌的诗体建设具有重要的意义。

当代诗歌;现代汉语;语义;文体

“诗到语言为止”等观点的提出,揭开了20世纪80年代中后期中国当代诗歌把语言问题提升至诗学本体的理论思潮。同时,整个中国文学界也在经历“语言”的洗礼,1988年《文学评论》第1期发表了一批探讨文学的语言问题的文章,汪曾祺“写小说就是写语言”与韩东之说是异曲同工。90年代以后,当代诗学的主题之一还是“语言的欢乐”,一方面语言意识得到巩固与深化,另一方面也产生了诸多诗歌语言问题上的争议,如口语化问题、叙事问题、隐喻问题、晦涩问题等。这些问题基本上都以二元对立的面孔出现,如普通话/口语、叙事/抒情、及物/不及物、晦涩/明晰、隐喻/反隐喻,与其他诗学问题的二元对立,如日常的/知识的、原生的/文化的、神话/反神话、生命体验/能指嬉戏、意识形态/个人写作等相对应。由此就可能产生伪问题,部分问题也只在分类学上有意义。“口语诗”的提法在学理上站不住脚;叙事问题焦点在于诗歌中的叙事性质,一大批诗人和学者卷入了这场讨论;中国诗歌界在隐喻问题上的对立更为鲜明;“朦胧诗”之“朦胧”先是为人诟病,后被普遍接受,实际上是从诗人到读者、学界,经历了一场非意识形态化的语言意识的觉醒,但近20年的现代汉语诗歌仍然不时被晦涩质疑。还有一些旧的问题的探讨还在继续,如新诗格律问题、意象问题、诗与文的界限问题等,却难得见到新的思路或大的改变。

一、“朦胧诗”以来现代汉语诗歌中的语言观

1980年,章明在《诗刊》第8期发表了《令人气闷的朦胧》,讨论的是杜运燮的一首诗《秋》,认为这首诗的语言让人感到别扭、奇怪,让人觉得“晦涩难懂”,“朦胧诗”由此得名。这暴露出读者的语言观跟不上诗人的语言观变化,从反面表明现代汉语诗歌来到了新的语言美学观念中。这就是20世纪70年代末80年代初伴随着文学全面复苏而出现的一个新诗潮,诗人们大量使用隐喻、象征等手法,使得诗歌意味变得不透明、多义、朦胧。其实,这并不“新”,20世纪上半叶的象征派和现代派诗歌所反映的语言观,与此相差不远,不过是隔断了30余年带来的新鲜感。

朦胧诗之后,诗坛出现了第三代诗人,或称之为新生代诗人,他们积极借鉴吸收西方现代主义诗歌的艺术经验,个人主体意识增强,要求重建诗歌精神,要求摆脱中国诗歌自始以来的政治教化束缚和使命负担,“像市民一样生活,像上帝一样思考”,倡导诗歌回归本真的状态,倡导回归语言。与此同时,网络的作用,也促使诗歌开始走向“平民化”道路。“语言的觉醒”,是这个时代诗歌的一个显著特征。为了打破“朦胧诗”带给诗歌的弊病,新生代诗人尝试了一系列的实验性创作,在诗歌语言上获得较大的诗性拓展。第三代诗人以来的先锋诗歌发展路线,基本上围绕“个人化”诗学的构建、“叙事”的可能、“知识分子写作”、日常、口语、解构向度的“民间写作”等几个关键词展开①。

现代汉语诗歌从1989年开始开始走上了多样化的个人话语写作道路。第三代代表诗人所倡导的“拒绝隐喻”“诗到语言止”等语言观,促使当代诗歌越来越走向口语化。“口语诗”、“诗到语言为止”、“民间性”,这三种措辞的内涵紧密相连,相互关系,成为新生代诗人诗歌创作的关键词。然而这些口号将诗歌卷入了一场激烈的反抗神话运动之中,诗坛变得异常浮躁,不时有人标举新的诗观,写诗变得没有多少难度,写诗的人越来越多,诗的素质却越来越差。这是由于从政治化写作到个人化写作,语言在其中的角色并没有得到彻底的调整,语言的地位虽然在诗歌技艺的强调中有所提高,但仍然被作为工具来使用。那么,“诗歌”“语言”“诗人”三者之间的关系是什么?很多当代诗人在写诗之作已在做出思考。

“从概念到形象”的创作方法一直在中国当代文学中流行着,“朦胧诗”用内心感受、意味、生存体验等来代替概念,使语言的自主意识得到了大幅度提高,但随着“意象化”写作肆虐,所指无限度增殖,诗歌反而变得空洞、晦涩。20世纪80年代中后期至今,诗人和理论家们一直围绕着语言的自主性进行探讨,“语言既是形式又是内容”,人们最终把目光集中到诗歌语言本身,开始诗学本体的探索。语言不是工具,现在很多人已经意识到这一点,但是仍不能时时刻刻做到“敬畏语言”。“当代文学早已远离语言工具论,然而当代文学的语言状况仍然堪忧”,从语言工具论到把语言视作文学自身规定性的观点变化中,并不是简单的二元现象,而有诸多面孔,其间的倾向或因果关系异常丰富②。

于坚认为“诗以自己的身体说话。在这个身体上,不需要另一个自我表白的舌,诗自己直接呈现在语言中。诗是没有舌头的自言自语,诗不思考,它自身就是一切”③。李心释分析并批评了80年代以来诗歌语言出现的一系列“二元对立”现象,表明这些都是“反抗与创新的焦虑迫使诗人做出的异常举止”,但同时,这种现象的产生,也“带来了多样表达与多样话语的可能性,实际上展现了语言意识的疆域”④。而在“语言工具论”的长期影响下,读者语言观的变化远远滞后于诗人,这种情形下,提倡“诗歌只能写给诗人看”会有一定的纠编作用,让读者也习惯于站在诗人的位置上去看待诗歌,实际上是向语言表达敬畏。

现代汉语诗歌发展到今天,“语言的诗性”问题获得广泛的讨论,最关键的立足点还是“回归语言”,必须清醒地认识到诗歌本身就是语言的正常状态,诗人要在诗歌中创造新的意义空间,就必须改造语言系统中的差异关系,形成新的语言系统。

二、语义与结构层面的诗歌语言问题

“朦胧诗”以来现代汉语诗歌的语言问题,除上述语言观问题之外,大致存在于两大层面上,即语义与结构层面、文体与功能层面。语义与结构层面上的诗歌语言问题,有隐喻问题、意象问题、晦涩问题、节律问题等,此四者之间的关联度相当大,大处上看,它们都与对语言和诗歌的本质的理解密切相关,从细处看,则表现为语言表意结构的纵深差异。

(一)隐喻问题

这个问题是于坚从反面提出,这与1950年代后期至今的美国当代诗坛反对隐喻的思潮相映衬。语言的隐喻特性在现代认知语言学里有充分的阐述,“拒绝隐喻”的不可能性几近是个公设,在语言学意义上,他实际上反对的是规约语义的积累或重复使用。

无论是支持或反对诗歌隐喻,多数诗人都会把隐喻当做一种修辞手段来看待,往往忽略诗性语言本身的隐喻性。“朦胧诗”一代如北岛、舒婷、顾城等代表诗人写出了大量的著名隐喻,丰富了诗的内涵,增大了诗歌的美学空间,同时又有大量的隐喻晦涩、陌生、怪癖,老一辈诗人臧克家、艾青等人对此都有过批评和质疑,他们反对朦胧诗中滥用隐喻和象征的手法。于坚和一批第三代诗人都反对隐喻,韩东在《自传与诗见》(《诗歌报》1988年7月6日)中提出“诗到语言止”的见解,于坚提出“拒绝隐喻”(《棕皮手记》),实际上反对的是作为修辞格的被滥用了的隐喻,恢复的是语言本身中就潜藏的无限的隐喻生机,即认知语言学者眼中的语言隐喻本性。他们倡导回归诗歌本真的状态,回归语言。

当前文学界讨论隐喻问题缺乏语言学和文学的双重视野,对隐喻研究的历史缺乏了解。西方古希腊时期,亚里斯多德《修辞学》里将隐喻归于修辞学的范畴,古典修辞学在亚里斯多德的框架下逐渐变成了隐喻学或比喻学。从黑格尔开始,隐喻或象征都渐渐被理解为人的认知方式,一种参与意义生产的工具。20世纪下半叶,随着结构语义学、逻辑学、诗学的发展,西方学术界开始了重建修辞学的努力。比利时列日学派以格雷马斯的结构语义学为基础,为所有修辞格找到一种共同基础,以解释它们的内在机制,但这仍是停留在古典修辞学框架内,直到现代诠释学,尤其是保罗·利科《活的隐喻》的出现,才将隐喻从话语的修饰地位过渡到人类理解的中心地位。利科指出解释与理解的秘密就是语言意义的秘密,隐喻是揭开这个谜的关键。他分别从修辞学、语义学、符号学和诠释学的角度对隐喻深入研究,对他来说,隐喻不仅仅是名称的转用,也不仅仅是反常的命名或对名称的有意误用,隐喻是对语义的不断更新活动⑤。认知语言学的革命让人们更加明白语言本质上的隐喻特点,乔治·莱考夫和马克·约翰逊认为“隐喻无处不在”,远不是修辞格,而是人类的一种认知方式⑥。

在中国,隐喻也是一个古老的话题,早在先秦典籍中就有关于修辞、风格方面的研究,惠施曾专门研究过“譬”(即比喻),意指“以其所知喻其所不知”。两汉时期,学者们讨论了《诗经》中“赋、比、兴”的修辞手法,此三者都带有隐喻性质。隋唐以后,更多诗论展开的是针对“意象”的研究,而意象正是隐喻的结果,所以历代诗话、文论中存在大量的隐喻研究观点。只有分清修辞学的隐喻与认知方式的隐喻、语言学的隐喻与艺术的隐喻,只有通过中西比较和双重视野,中国当代文学才可能正确地谈论隐喻问题。如果反对隐喻是为了来到写实性语言的立场上,暗中在写实性语言与真实、修辞性(隐喻)语言与虚假之间建立起对应的伦理判断关系,就不能不警惕了。

(二)意象问题

意象是语言纵深走向上的产物,隐喻的结果就是意象。隐喻不只是修辞学上的隐喻,作为广义的隐喻,还包括象征、双关、婉曲、用典、借代、暗示等等,它们都是创造意象的手段,由意与象之间的不同联结方式而得名。现代汉语诗歌的意象跟中国古典诗歌的意象差别已大,而更近于西方的image。在西方,20世纪初,英、美等国的青年诗人接受东方古典诗歌的影响,诞生了“意象派”诗歌,然而内里却是现代的审美观念。庞德说“意象本身就是语言,意象是超载公式化的语言的道”⑦。意象问题与隐喻问题的不同在于,古典的意象理论并不能解释现代的意象特征。赵毅衡通过对新批评image术语的翻译,提出了“语象”概念,为现代诗歌意象问题的阐释开启了新的空间。但是这个术语学界争议很大,内涵多变,赵毅衡用“语象”译名不止对应于 image,还用于翻译 icon、verbal image、verbal icon等⑧。陈晓明对语象的修正定义是能指词的三维分解里呈示出的“存在视象”⑨。蒋寅为使语象跟意象的区分明晰化,用“物象”来跟“语象”相对待,用来指称“物象”以外的“象”⑩。我们则认为,象之语象与意象区分源自符号化对象的质的差别,语象形成于语言的再度符号化,意象则形成于事物或情境在语言作用下的符号化过程。在诗歌中,语言改变了两个东西,一个是事物,在艺术中,为语言指称或描述的事物变成了符号;一个是语言本身,通过再度符号化,语言成为“物”而有了象。“在艺术中恰好相反(跟语言比较),变成符号的是事物……言语之所以能使人们相互交流,只是因为言语让人们与事物交流……因为在言语中,事物已变成符号——有意义的符号。”(11)语言之“物”不是一个比喻,且不说语言本身也是物质性符号,在诗人那里,语言可以像有生命的物一样为其所钟爱。萨特有一个较极端的说法是,像兰波这样的诗人“一劳永逸地选择了诗的态度,即把词看作物,而不是符号”(12),这个“物”便是语象。故而诗歌分析必须从语言出发,在语象与意象的两个向度上阐释艺术。

依据能指形式的性质,语象可一分为二,一种是将语言文字的能指实体进行再度符号化的语象,可称为实体语象,如音响、节奏、文字形象等,连语言风格也有可能成为语象符号;一种是将语言文字整体符号进行再度符号化的语象,可称为转义语象。与意象符号相伴出现的往往是转义语象。如李昱《清平乐》“离恨恰如春草,更行更远还生”,春草作为意象符号的出现,与“离恨”这个转义语象直接相关,古典意象理论在意的是“春草”意象符号的形成,现代诗学则更重视“离恨”语象的生成。再如辛笛的诗《航》:“从日到夜/从夜到日/我们航不出这圆圈/后一个圆,前一个圆/一个永恒而无涯的圆圈”。其中的意象是日与夜的交替,而转义语象是圆圈,缺少了这个转义语象,前一个意象就无从产生。在这里,“圆圈”决不是一个意象,因为它并无指称,仅仅是一个语言符号,但已不是日常语言系统中的那个符号,而再度符号化为转义语象。总之,语象是语言符号向内转,把自身当物再度符号化所形成的,意象则是语言符号向外转,使其所指称的具体事物符号化而形成的。古典诗歌的意象与实体语象往往外露,转义语象则暗藏不出,像上述“离恨”语象之直接出场的诗歌不多见,并且此语象本是这首词的核心,却被其他意象压缩到最低限度,反而是“春草”意象得到更好的美学表现。但现代汉语诗歌却以大量的转义语象表现为主,实体语象也不多见,意象则经常退居次位,古典意象理论对现代诗的阐释因而基本失效。

(三)晦涩问题

晦涩是现代中、西方诗歌普遍的语义特征之一,中外学者与诗人燕卜荪、马拉美、艾略特、穆木天、袁可嘉、朱光潜、钱钟书等都曾研究过晦涩问题。晦涩与含混、朦胧、歧义等都是意义相近的词,在语言学上,它来自词义或句义的模棱两可。在西南联合大学任教过、对穆旦等产生过极大影响的英国诗人、著名文学批评家威廉·燕卜荪,其著《朦胧的七种类型》(Seven Types of Ambiguity 1949)(13)从语言现象入手,对文学上的“朦胧”做了详尽的评说,今人无法绕其道而走。该著认为“朦胧”既是诗之为诗的根本,又是诗歌语言形式上的特点,这两个层次的含义具有一种内在的矛盾。这种矛盾成了燕卜荪理论的困境,“朦胧”与“内容”、“形式”之间的联系和矛盾值得后来的学者进一步深思。

“晦涩”在诗歌批评界是一个很敏感的话题。诗歌的“晦涩难懂”,其实是诗人和读者两个方面的问题,“晦涩”的问题出在诗人一方,而“难懂”则属于读者的鉴赏能力问题。“朦胧诗”何以朦胧、晦涩?既跟一个时代的政治背景有关系,也跟诗人直面当代人复杂、丰富、细腻的内心体验有关系,其晦涩怪癖体现的是反叛精神,凸显了个人在当代社会中对生存问题的复杂思考。但是在威廉·燕卜荪看来,“朦胧”是诗之为诗的根本,是诗歌语言形式上的特点。在“朦胧”问题上,中国的观点多数是折中性质的,如1980年,《诗刊》除了发表章明的《令人气闷的朦胧》,第10期还刊出鲁扬《从朦胧到晦涩》一文,文中将“朦胧诗”称为“晦涩诗”,认为“诗写得朦胧一些,只要其中有诗人的真情实感,也不失为一种风格;如果朦胧得巧妙,对读者来说,也未尝不是一种艺术美的享受”。臧棣评价“中国现代诗歌史就是一部反对晦涩和肯定晦涩的历史”,这样的说法难免显得有些绝对(14)。虽然艾略特曾说过现代诗人不得不变为艰涩,因为“我们的文明涵容着如此巨大的多样性和复杂性,而这种多样性和复杂性,作用于精细的感受力,必然会产生多样而复杂的结果。诗人必然会变得越来越具涵容性、暗示性和间接性,以便强使——如果需要打乱——语言以适合自己的意思”(15)。但是艰涩文本的生产一方面跟作者表达需要有关,一方面也跟现代学院制度下的学术风气有关,“细读”之下,无处不充满“意义”,在这一风气下,即便是浅显易懂的口水化的诗,也可“读”出无穷的意味。

“晦涩”问题从朦胧诗派出现以来就一直是诗歌界争论的热点,从引起晦涩的原因,到该不该晦涩,诗歌晦涩好与坏,然后是晦涩与诗人以及读者三者之间的关系,都得到了讨论。诗歌“晦涩”亦好亦坏,归根结底还是诗歌语言的问题,表意的语言具有无限的可能性,过于自由的语言空间势必使诗人的诗写出现“语言暴力”现象,让内涵或范畴相差甚远的词语之间进行强制替代与组合,令诗歌显得“晦涩”。要避免这种情况,并不是要倒向日常用语,求助于口语,而只是鉴别、反对那些故弄玄虚、卖弄语言技巧,甚至说是丧失象征或暗示功能的语言表现,提高诗歌判断力和鉴赏水平才是关键。

(四)节律问题

节律问题的关键在于对格律概念的解构,阐明格律与节律的关系。前者是各种节律要素组成的相对完整的固化了的语音模式,而后者只是具有美学意义的诗歌语音形式要素。现代汉语诗歌要不要格律这个问题,笼罩在传统诗歌阴影下,至今挥之不去。把格律问题拆解到节律要素中,才能有助于打开思考这个问题的思路。诗歌中的节律特征是普适性的,没有哪种民族语言的诗歌缺乏这个特征,并且节律在现代诗学意义上不再只是个声音问题,节律首先是个语义单位,在Carper,Attridge,等看来,诗歌中的节律从来都在参与语义的传达(16)。从语言学的诗学观点看,节律是诗学的基本问题——等价原则的重要体现。如果从形式到内容是一个抽象的纵深,那么节律就处在隐喻的纵深度的起点上。

新诗格律的探索已渐沉寂,而在许多诗人那里有了可贵的节律方面的探索,学界对此反应并不灵敏,缺乏研究。无论是“五四”白话新诗派提出的“自然音节节奏论”,还是郭沫若、戴望舒等提出的“内在节奏论”,都旨在打破诗歌硬性格律模式的束缚,只是遗憾地走向了格律的对立面,使新诗写作过分粗疏随意、散文化。内在的节奏必定有表征,突破格律的束缚,并非要不顾语言节律要素在诗歌的艺术表现力。这种二元对立的思维在文学中很不利于文学的探索,后来的闻一多、冯至等探索新诗格律或借助西方诗律来纠正自由诗放任随意的倾向,又陷于拘泥于形式的弊端。但这些努力也不是白费的,他们让后人明确了“新诗节奏单元”概念,何其芳和卞之琳提出“吟诵节奏论”,如新诗照每行收尾两个字顿和三个字顿的不同来分析,可以分出歌唱式(哼唱型)和说话式(诵读型)两种基调。林庚提出了“半逗律”理论,认为这是中国诗歌民族形式上的普遍特征,也因此汉语有其独特的“节奏音组”、“节奏点”和“典型诗行”。另外,当代学者赵毅衡、陈光磊、吴洁敏等都曾著文深入探讨过当代汉语诗歌的节奏(17)。但是总的来说,这些对节律的认识仍然是传统的,认为节律外在于诗歌,只是个语言形式问题,再怎么追求纯形式的音乐节奏,即“符合新的汉语的声音特点的”音乐节奏,也不能改变节律在诗歌中可有可无的地位。

一旦忽略了节律形式对于诗歌意义构建的作用,节律对于诗歌就是外在的,形式探索也便失去了动力。朱光潜在其《诗论》里曾提出诗的节奏应该是一种主观节奏而非物理事实,它应该是“外物的客观的节奏与身心的内在节奏交相影响,结果在心中所生的印象”(18)。形式从来不与意义分离,对诗律的探讨貌似语言学研究,实则是违背语言学原则的。现代诗歌的隐喻全境决定了节律的意义必然性。节律的意义研究与内在节奏的语言表征,这两项任务应成为当前汉语诗歌节律研究的重心。

三、文体与功能层面的诗歌语言问题

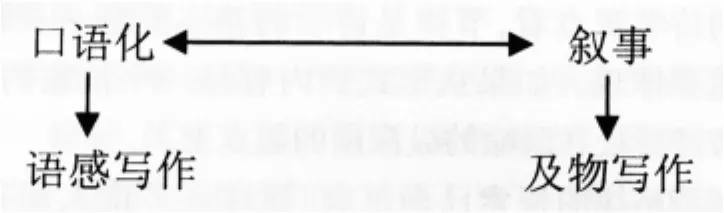

文体与功能层面上的诗歌语言问题,有口语化问题、叙事问题、及物写作问题、语感写作问题等,它们都是当代诗歌批评中的关键词,之间虽然不一定有先后关系,但有一定的逻辑联系和内容的交集,它们的共同点是每一个都关涉当代诗歌具体文体或功能的一个部分,对现代汉语诗歌的诗体建设都有重要的意义。它们的相关度层次,描述如下:

在修正诗歌与现实的传统性关系中,叙事与口语化问题连带产生,“从身边的事物中发现需要的诗句”(孙文波《改一首旧诗……》)是能够说明两者的伴生关系的,叙事使身边的事物在现实的境况中直接呈现真实的诗意,口语则是“身边”最合适的呈现。尽管叙事与口语化的基本内涵并不相同,并且,前者逻辑地引向对语感的强调,后者则与及物问题处于衔生关系中。上述问题有各自的对立面,叙事与抒情,口语与书面语(普通话),及物与不及物,语感与口水,这些反面的关系构成了各自问题的具体内涵。

从历史诗学角度着眼,这些可能都不成其为问题,比如诗歌的口语化问题,诗歌所用的语言当然不可能是口语,所谓“口语诗歌”,准确地说是“口语语体诗歌”,是当代诗歌在语体功能上的一个分类,而在唐宋诗歌中就曾大量出现过口语语体诗歌。其他问题亦然,都可以在语言学或现代诗学上给予清晰的界定与阐释。

(一)口语化问题

口语,顾名思义,口头上的语言,然而写下来的,就成了书面语。但是存在永远没有被写下的口语,也便永远有与之相对的书面语。“我手写我口”时的口语与书面语一致性程度高,不过也已有很大差别,口语中的语气、语调、省略、断续等是书面语很难摹写的,当然也不会摹写,书面语有自己的长处,写下来后可以不断回看,打磨,一般而言,秩序感与逻辑性强。书面语通常在一段时间内会形成自己的传统,与口语的距离渐渐增大,这时就需要新的带口语倾向的书面语来反拨,以拉近与口语的距离,以保持文学语言的鲜活性与表现生命力。因此,诗歌或其他文学样式中的口语与书面语的对立不会是原生的,而是书面语中的口语倾向与书面语倾向之间的对立,并且这种对立必须有度,极端的口语化与极端的书面语化都会降低文学的品性。

口语诗歌,具有日常话语的特征,把日常表达方式、日常用词、日常语调、日常节奏等等融入到诗歌中,易懂,易为大众接受。当代诗歌中的口语化打破了朦胧诗以来造成的滥用修辞手段的局面,使得诗歌变得清新、自然、活泼、亲切起来,而其重要意义不止在修辞和风格上,更在诗学的某种革新上,“诗语与口语的结合,意味着诗人重新建立语言与真实世界的联系。口语中发生的变化,从根本上说是思想和感受性方面的变化”(19)。然而其不可避免的负面效应同样严重,它让诗歌变得貌似易写,没有难度,好诗差诗泥沙俱下,诗意平淡、通俗,一眼可以望到底,失去了诗歌形式美,更失去了诗歌本身的“说不可说”之神秘性。

20世纪70年代末到80年代初,朦胧诗派实现了诗歌向含蓄、优雅的方向发展,表现出浓厚的文学性,但其晦涩难懂惹得众多诗人学者对其争议不断。第三代诗人,以及在网络上活跃的诗人,他们主张抛弃朦胧诗的意象式抒情,把直白的口语引入诗歌,直至于坚提倡的“口语写作”,要给废话诗一席之地,他的诗歌《0档案》在当时的诗歌界,有人称之为“一个巨大的语言肿瘤”,也有人称“口语诗”是“口水诗”,是20世纪80年代中期的一股诗歌“浊流”(20)。如果不从语言文体学角度看待这个问题,口语化问题的实质是没有办法暴露的,中国当代诗学中的口语化问题争执,确实已偏离了问题核心,转化为诗歌的世俗性与精英性的争斗,也可视为诗歌历史上雅、俗对立在今日的回响。也有人干脆不从学理上说话,认为“诗既不是‘口语’也不是‘书面语’,诗就是诗;诗既不是老百姓的语言,也不是知识分子的语言,它是诗人的语言”(21)。

当前,诗人、学者对口语诗歌的认识已由盲目推崇转向了对诗歌本质的进一步探索,对该类诗歌的认识逐渐明朗,“知识分子写作”和“民间写作”的极端对立观点也渐渐淡出人们的视线。然而,口语诗歌已导致大量“口水诗”的涌现,诗歌标准流失,一些作者文学自律精神丧失,说明重建口语诗学仍然是极其有必要的。

(二)叙事问题

20世纪80年代中期开始,诗歌中渐渐出现一种具有叙述文体特点的语言形式,来讲述一个或多个真实或者虚构的事件。到了90年代,这一形式已相当普遍,于坚《0档案》由此成为标志性诗歌转向。诗歌中的叙事并不是新鲜事情,西方有从《荷马史诗》到拜伦《唐璜》的强大的叙事诗传统,中国的《木兰辞》《孔雀东南飞》《琵琶行》等虽然相形见绌,但基本的叙事诗文体面貌也是具备的。中国诗歌在走了千年抒情之路后,在上世纪90年代以后的诗歌中出现了普遍的叙事倾向,这是富有历史意味的。然而诗歌中有叙事元素并不是说就是叙事诗,中国抒情诗的传统并不那么容易挣脱,世纪之交的叙事只能说是一个诗歌的策略,一个融入抒情诗中的异质成分,除了个别诗歌难以定性外,中国诗歌的整体格局依然是抒情诗。

叙事策略的提出反映了诗人对诗歌功能的新的认识,叙事的具体性、现实性、事件结构性等特征使诗歌从抒情的位置上转移到对人类现实经验的综合性表达,意味着诗歌对世俗生活和现实生存景观的介入。叙事的进驻不只是带来诗歌文体面貌的改变,同时是诗歌艺术观念与审美趣味的改变,它与80年代主观化的、抒情的、意象的诗歌写作形成较大的反差。叙事性写作一度改变了朦胧诗以抒情为主的写作方式,绝大多数诗人都或多或少地进行了叙事性的创作实践,甚至有些诗人提出要在诗歌中剔除情感,排斥意象,当代诗歌越来越走向日常化叙事风格。

但是当代诗歌的叙事仍然是个问题,“口语诗”是一个伪命名,同理,当叙事只是一种诗歌策略时,当代诗歌中由“抒情”转向“叙事”的趋势是否真的存在?她可能是新的叙事诗到来的必要准备,也可能会使诗歌的品质大幅降低,模糊了诗与非诗的界限。20世纪上半叶,由西方开始,诗学界展开了对滥情诗风的严厉批判,尤其是反对浪漫主义。但是反对浪漫主义并不是反对抒情,反对的是浪漫主义诗歌中的滥情,中国现代诗人袁可嘉等的诗歌主张中对此也有明确的响应。作为复苏时期的朦胧诗浪漫主义倾向强烈,90年代诗歌的叙事性有效地矫正了朦胧诗的过分滥情弊病,那么叙事与抒情并不必然对立,叙事可以是一种有克制的抒情或冷抒情,那么叙事就更像是一种修辞方式。臧棣认为90年代的诗歌“叙事性”不仅仅是一种表现手法,也不仅仅是一种文体体现,而是被“作为一种新的想象力来运用”,但是“最大的混淆,莫过于把90年代以来凸现的叙事性有意无意地和叙事诗相提并论”(22)。罗振亚提出“叙事”问题在90年代的诗歌发展道路上属于“亚叙事”状态,是一个“伪问题”,诗人们关注的是“叙事方式”而不是“叙事本身”(23)。诗歌中的“叙事性”与叙事学理论显然不同,“叙事性”是修辞方式,代表了诗人们“一定的写作立场和写作策略”(24)。不过,这种区分并不是最后的定论,正如布赖恩·麦克黑尔认为的“诗歌与叙事之间并不存在截然的区别”,叙事与诗歌文本之间的互动关系非常微妙,叙事理论在诗歌研究上还是个盲点。(25)

(三)及物写作问题

罗兰·巴尔特对写作有一个众所周知的区分,即及物写作与不及物写作,前者指写某种东西的写作,语言只是表达的工具;后者指语言本身的行动,可超越世俗和个人现实而具有审美性。他提倡的是不及物写作,即所谓“写作的零度”(26)。显然,中国当代诗歌中的及物写作问题并不在此语境中,而在中国传统的“言”“物”关系语境中,“及物”即指言之有物,其实就是强调写作对现实的介入性。因此,诗歌中的及物写作问题谈的是诗歌的介入性问题。

朦胧诗过于意象化、主观化,导致“不及物”,第三代诗中的叙事倾向也便同时带来了“及物”特征。及物写作是叙事的衍生义,叙事用叙述性语言揭示具体事件和事物的真相与处境,具有天然的及物特征,萨特认为散文或小说就是通过这种语言介入世界的。但他将诗歌排除在“介入文学”之外,因为“诗人是拒绝利用语言的人”,在诗歌里,语言不是作为工具去证明或阐述某种与世界相关的东西,而是以语言自身的美学原则为目标。那么,诗歌中的叙事是否已丧失及物特征,或者诗歌同散文、小说一样都必然具有及物的介入特征?罗兰·巴尔特对萨特的回应是“写作是一个不及物动词”,无论散文、小说、诗歌,一切文学写作都具有不及物特征。中国当代诗歌界接受了巴特的语言本体论,然而在及物问题上,奇怪地反转到语言工具论,这不只体现为传统语言观的顽固,更说明朦胧诗的“不及物”是假的“不及物”,其语言实则依然是抒情的工具。在语言工具论大背景下,中国当代诗歌当然选择了正统的“及物”写作。这反映了有着“文以载道”和现实主义传统的中国文学对语言本体论的本能拒斥,以及对语言本体认知的浅薄,严重缺乏对语言的敬畏之心。一方面,诗人以写作的不及物性为借口,疯狂地进行实验性写作,玩弄语言技巧,另一方面在感到语言的空虚和无望后,返回到狭隘的“及物”写作中,即沉湎于日常性事物,玩味极其私密的“个人化”体验。

(四)语感问题

语感是一种通过对语言文字进行分析、理解、体会、吸收,直接、迅速感悟语言文字的能力,一种具有浓烈经验色彩的能力(27)。语感可细化为语音感、语法感、语义感等,诗人、作家的语感一般强于常人,对语言中的可能性常有普通人意想不到的挖掘,反之,如果读者语感不强,诗歌中的很多意蕴就不能被捕捉到,只见到文字的空壳。上世纪90年代兴起的口语写作中特别重视语感,但此语感非彼语感。语感本来不是重视或强调就有的,语感是一种语言运用能力,而此语感是指诗人对写下的语词的感觉,如对语气、语调、语式、轻重、平衡等的感觉,顺其自然,依势行文而形成诗篇。语感写作的问题在于口语语感的泛滥,多数诗人尤其是网络诗人在缺乏良好的语言素养情形下,就只能倚重口语的自然语感写作,使诗歌写作变得没有难度,并进一步模糊了诗与非诗的界限。

语感之重要毋庸置疑,一个诗人,应该有好的语感,而一个优秀的诗人,好语感在其身上更像是一种天赋,能让任何平凡的素材在诗歌中展现其独特的一面,极大拓展诗歌的韵味空间。然而,一个诗人若只懂得运用语感进行文学创作,就是一个懒汉,没有多大出息,可能在开始时其诗还有新鲜感,时间一长,语感便会变陈旧,形成固定的语式,丧失了诗歌想象力。

语感写作的提出也是“新生代”诗人力争回归诗歌本体的一种尝试,其对立面是抽象的概念性语言,但是语词本就是抽象与感性的结合体,所谓“抽象语言”,是一个伪对象。在语感中,对语言的感觉先于对语言的概念性把握,并超出语言,“诗歌的语感固然含有语言的天然感觉成分,但又有明显的‘非语言感觉’的内涵”(28)。当代诗人对语感在诗歌写作中的重要性有着强烈的认同,而“语感写作”却因其对日常语言的过分倚重而鲜见成功。

注:

①罗振亚:《二十世纪九十年代先锋诗歌综论》,《东吴学术》2010年第3期。

②李心释、姜永琢:《“新文言”与“反语言”:当代文学的语言困境》,《扬子江评论》2010年第4期。

③于坚:《诗言志》,《云南师范大学学报》2005年第1期。

④李心释:《诗歌语言的反抗神话》,《文艺争鸣》2012年第10期。

⑤保罗·利科:《活的隐喻》,汪堂家译,上海译文出版社2004年版,译序。

⑥Lakoff,G.& Johnson,M.,Metaphors We Live By,Chicago:The University of Chicago Press 1980:Preface.

⑦【英】彼德·琼斯:《意象派诗·导论》,漓江出版社1986年版,第33页。

⑧赵毅衡:《新批评——一种独特的形式主义文论》,中国社会科学出版社1986年版,第135—136页。

⑨陈晓明:《本文的审美结构》,花山文艺出版社1993年版,第88页。

⑩蒋寅:《语象·物象·意象·意境》,《文学评论》2002年第3期。

(11)【法】杜夫海纳:《美学与哲学》,孙非译,中国社会科学出版社1985年版,第117页。

(12)【法】萨特:《什么是文学?》,《萨特文选》,施康强译,人民文学出版社1991年版,第95页。

(13)【英】威廉·燕卜荪:《朦胧的七种类型》,中国美术学院出版社,2007年版。

(14)臧棣:《现代诗歌批评中的晦涩理论》,《文学评论》1995年第6期。

(15)【英】艾略特:《艾略特诗学文集》,王恩衷编,国际文化出版社1989年版,第32页。

(16)Carper T.,Attridge D.,Meter and Meaning:An Introduction to Rhythm in Poetry,New York and London:Routledge,2003,p.104.

(17)赵毅衡:《汉语诗歌节奏不是由顿构成的》,《社会科学辑刊》1979年第1期;陈光磊、王俊衡:《试论新诗格律的节奏构成》,《复旦学报》(社会科学版)1994年第2期;吴洁敏、朱宏达:《汉语节律学》,语文出版社2001年版。

(18)朱光潜:《诗论》,广西师范大学出版社2004年版,第95页。

(19)Eliot,T.S.:the music of poetry.,in On Poetry and Poets.London:Faber& Faber 1957,p.35.

(20)谭延桐:《是“口语诗”还是“口水诗”》,《诗刊》2003年第9期。

(21)张柠:《于坚和“口语诗”》,《当代作家评论》1999年第6期。

(22)臧棣:《记忆的诗歌叙事学——细读西渡的〈一个钟表匠的记忆〉》,《诗探索》2002年第Z1期。

(23)罗振亚:《九十年代先锋诗歌的“叙事诗学”》,《文学评论》2003年第2期。

(24)崔修建:《“叙事性”:观念的转化与诗艺本质性的置换——先锋诗歌批评关键词解读之一》,《文艺评论》2009年第3期。

(25)【美】布赖恩·麦克黑尔:《关于建构诗歌叙事学的设想》,尚必武、汪筱玲译,《江西社会科学》2009年第6期。

(26)【法】罗兰·巴尔特:《符号学原理:结构主义文学理论文选》,李幼蒸译,三联书店,第64—109页。

(27)王尚文:《语感论》(修订版),上海教育出版社2006年版,第10—20页。

(28)陈仲义:《现代诗语的新型“冲动”:语感》,《扬子江评论》2012年第1期。

〔责任编辑:青 末〕

On Linguistic Problems in Contemporary Poetry

Li Xinshi

Chinese contemporary poetry since the emergence of Misty Poetry has been undergoing a language awareness.The poetic quality of language has been widely discussed,but there are many controversies which are presented in two aspects:one is in the semantic and structural level,for example,the problems of metaphor,image,obscurity,rhythm,etc..These four problems are closely related,they are all linked to the understanding of the nature of language and poetry from the macro view,as well as the difference of language signification structure in depth.The other is in literary style and function,for example,the problems of colloquial,narrative,transitive writing,writing by language sense,etc..There are probably not precedence relationships in these problems,but they have a certain logical connection and intersection of content.A profound study of these problems has important significance for modern Chinese poetry style construction.

contemporary poetry;modern Chinese;semantic;literary style

I207.25

A

1001-8263(2013)12-0128-07

李心释,西南大学文学院教授 重庆400715

* 本文是国家社科基金项目“朦胧诗以来现代汉语诗歌的语言问题研究”(11BZW096)的阶段性成果。