元代入湖广道的开通对云南经济发展的影响*

2013-09-13沈乾芳

沈乾芳

(曲靖师范学院,云南 曲靖 655011)

交通和通讯,是社会生活中不可或缺的因素,即使在封建社会亦不例外,相互交往、信息交流和对外联系尽管不像今天信息化时代下这样频繁、便利,但也有一套相对发达的通讯系统。而且交通的发达与否,直接关系到一个国家或地区的政治、经济和文化发展水平。兴起于蒙古草原的蒙古族,从成吉思汗时代起,进行了一系列的武力征服,再次把分裂的国家统一起来,建立了疆域辽阔、民族众多的统一的中央集权国家,并建立了比前代更为发达和完善的交通和通讯体系。本文以云南行省为例,探讨入湖广道的开通对经济发展的影响。

一、入湖广道的开通

云南自汉武帝设郡县,历经魏晋南北朝至唐代,政治经济文化有了不同程度的发展,但总体情况与内地相比,其发展程度是相当低的,而且本来已有一定程度发展的滇东北地区,甚至又出现“男则髮髻,女则散髮,见人无礼节拜跪,三译四译,乃与华通”[1](P35—36)的倒退状况,唐朝灭亡后,国家处于分裂状况。在云南地区,继南诏之后,段氏建立大理国政权,形成地方势力,直到北宋建立了政权后,云南才又通过政治上的臣服等方式逐渐恢复同内地的联系,但这种联系是非常有限的,因为宋朝并没有实现对全国的统一,它本身的政治、经济力量比较弱小,而且北方的辽和西夏又对其构成极大的威胁,因此北宋政权对于西南的大理国是存有戒心的,即《新唐书》所说的“丧牛于易,有国知戒西北之虞,而不知祸生于无备。唐亡于黄巢,而祸基于桂林”的防备心态。南宋政权更布置了严密的武装戒备,把交易活动的范围仅仅限制在广西横山寨一个地方,只有在不得已的情况下才同大理国进行交易,严重阻碍了云南同内地的联系,这种状况直到忽必烈至元年间才有了较大的改变。

忽必烈早在1252年征大理国的过程中,就意识到了云南战略位置的重要性。到他继位后,非常重视对云南的开发和建设,他派遣了政治经验丰富的宠臣赛典赤治理云南,赛典赤不负皇恩,于至元十一年到云南后,进行了大刀阔斧的改革,在兀良哈台武力平定的基础上,建行省,设郡县,开驿道,结束了南诏、大理国500多年的地方割据状况,把云南重新置于统一的中央王朝政权之下,加强了与内地政治、经济、文化等各个方面的联系。

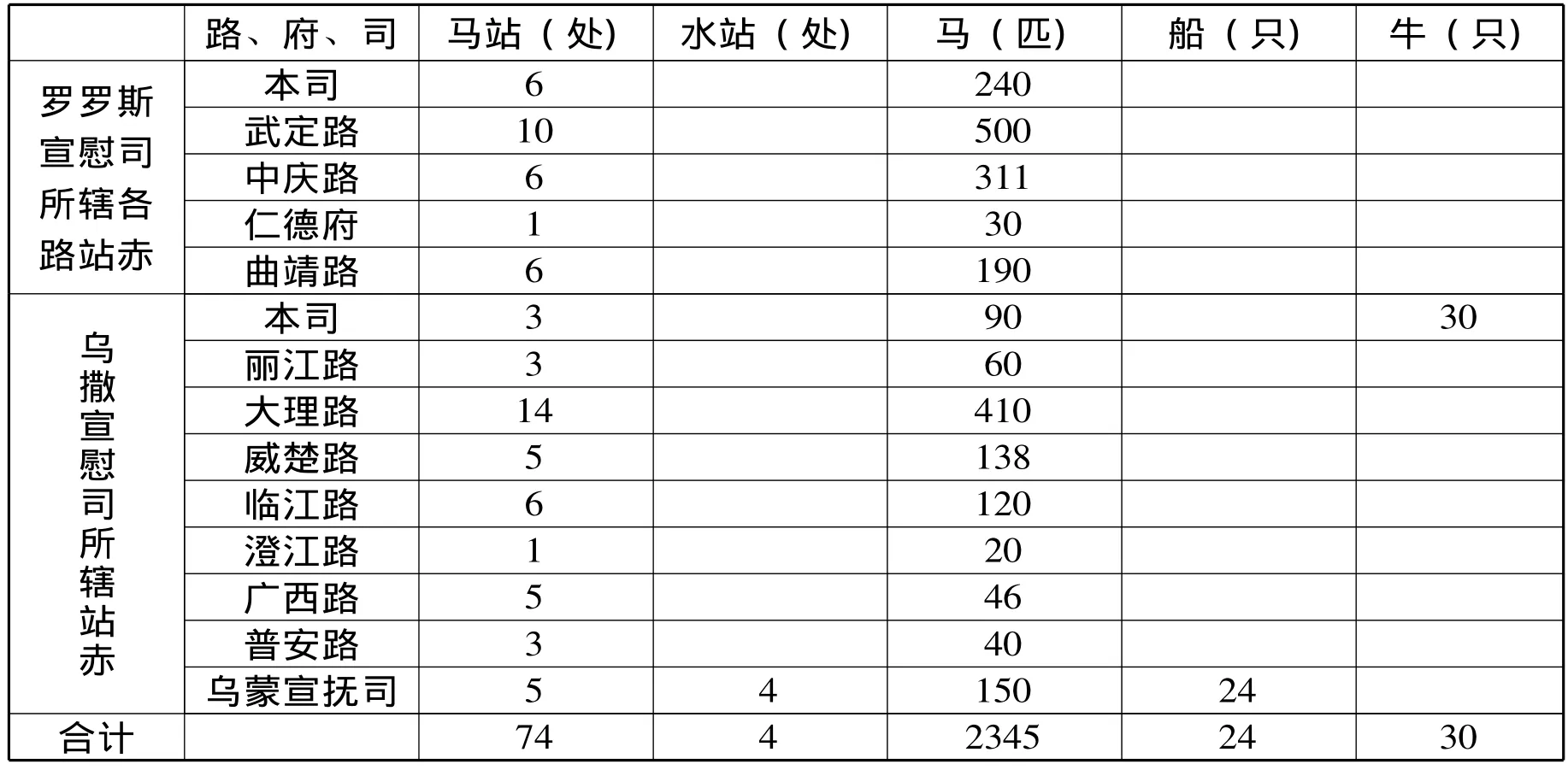

关于云南的重要驿道,据方铁教授的研究,主要有:由中庆过大渡河入蜀道;由中庆经乌蒙 (今昭通)至四川庆符 (今四川高县北)道;由中庆至湖广行省镇远府 (今贵州镇远)道;由中庆至邕州 (今广西南宁)道;自中庆入安南通道;由中庆至大理道;由大理至缅国道;由大理至丽江道。[2](P458—459)形成了以省治中庆为中心,覆盖重要城市的交通网络,据《经世大典》记载,元代云南驿站数目七十八处,如下表所示:[3](卷19423)

路、府、司 马站 (处) 水站 (处) 马 (匹) 船 (只) 牛 (只)罗罗斯宣慰司所辖各路站赤本司6240武定路10 500中庆路6311仁德府130曲靖路6190乌撒宣慰司所辖站赤本司390 30丽江路360大理路14 410威楚路5138临江路6120澄江路120广西路546普安路340乌蒙宣抚司54150 24合计74 4 2345 24 30

在所有的驿道中,由中庆至湖广行省道是元代开辟的云南通往大都具有划时代意义的一条驿道,因为它不仅道路平坦,而且耗时短 (从云南至开平由原来的两年半缩短为不到四个月),也不像旧有通道多瘴痢,从而改变了云南通往内地的交通格局。入湖广道开通后,不仅对元代的云南,而且对明清乃至近代都产生了深远的影响,现云南通往内地的铁路交通线基本上是循入湖广道,可谓功不可没。

关于入湖广道,是由四川行省备右丞耶律秃满答儿于至元二十七年四月提议修建的,他上疏说:“窃见乌蒙迤北土僚,水道险恶,覆坏船只,黎、雅站道烟瘴发生,所过使臣艰难,人马死损。本省南接云南所管普安路见立马站,东建辰、沅、靖州站赤。已尝令总把孟皋,直抵云南、湖广两省立站地界,相视得普安路迤东罗殿、贵州、葛龙,具系归附蛮夷,隶属四川省管下可以安立四站,连接湖广省所辖,新添地面安立一站,至黄平、镇远,通辰、沅、靖州常行站道,以达江陵路。观其山势少,通道径平稳,又系出马去处,比之厉、雅乌蒙驿路,捷近二千余里。如将云南站道改由江陵路通行,若有纲运辎重物货,依旧于乌蒙水站递送,四川站赤,稍得更息。却以黎、雅等处,罢闲铺马五百余匹,站户一万五千余丁,屯田纳粮,克盐夫办课,诚为便宜。”[3](卷19418)随后“中书参剌真、参议哈答等具奏,且乞遣使诣云南、湖广行省详度可否,然后施行。”[3](卷19418)商议的结果便是“奉圣旨准,都省钦依遣使诣各省会议去讫。”[3](卷19418)这样连接云南、四川、湖广三省的湖广驿路就在元朝政府的应允下修建起来,由于该条道路“少山势和烟瘴,且道路平稳”,因而过往使臣太多,致使马匹困乏,站户劳累,为了缓解这种状况,至元二十九年十一月初十日,“湖广行省咨,八番宣慰司呈:见管地面相接云南、交趾、溪洞诸国,正系冲要驿路,相离本省往复七千余里,但遇使臣频并,站马不敷。今拟自岳州西抵镇远府,设立水站二十四处,……除紧急使臣乘骑铺马外,据赴北朝,见蛮官进贡货物,并缓慢使臣,应付战船,实为便当,请照验事。”[3](卷19423)入湖广道的开通,密切了云南与中央王朝的联系,彻底结束了南诏、大理国500多年的割据局面,也正是由于交通的发达,云南与内地之间畅通无阻,使得云南在元代的发展进入了一个新的历史时期,其经济发展速度远远超过了以往任何一个朝代。

二、入湖广道的开通对云南经济发展的影响

入湖广道开通以后,加上旧有的驿路,大大加速了云南与内地的联系,使得内地先进的生产技术、生产工具、科学文化知识以及大批的官吏、商人进入云南,从而促进了云南经济的发展,主要表现在以下几个方面。

(一)推动了云南农业的长足发展。蒙古族入主中原后,在一些进步知识分子的劝诱下,逐渐意识到农业对增加国家税收、稳固政权的重要性,于是致力于农业的恢复与发展。早在蒙古帝国征服各地的过程中,对久攻不下的城市,就在周围实行屯田,以保证军队粮食的供应。全国统一后,元朝政府便更大规模地在全国范围内进行屯田,云南行省也不例外。据研究统计,云南行省屯田不少于483335亩。[2](P74)元代的史书也记载云南行省“多水田,谓五亩为一双。山水明秀,亚于江南,麻麦蔬果颇同中国。”[4](P128)如此大规模的屯田,不仅提高了云南的农业生产水平,推动了社会的进步,而且增加了政府的财政收入,正如行省平章纳速剌丁于至元二十二年上奏说: “屯田课程若专人主之,可岁得金5000 两。”[5](卷13)

屯田的大量开垦,政府也非常重视水利的兴修,典型的是行省平章正事赛典赤治理滇池。大理国后期,由于诸侯割据,滇池失修,造成大批良田损失。赛典赤上任后,和张立道等一起,加强对滇池的治理,得“壤地万余顷,皆为良田”,而且还解决了水患问题。在其他地区,云南行省也维修和兴建了不少水利工程。[6](P508—509)

(二)加速了手工业的巨大进步。在元代,由于政府的扶持,手工业非常发达,在行省之下的各路、府、州、县,一般都设有属于官府的手工业局院。元代云南的手工业比前代有了进一步的发展,纺织业方面由于张立道传授了饲养蚕的方法,使大理白族地区“收利十倍于旧”;矿冶业方面,产金之所,云南省有威楚、丽江、大理、金齿、临安、曲靖、元江、罗罗、会川、建昌、德昌、柏兴、乌撒、东川、乌蒙15处。马可·波罗在他《行纪》的《建都州》、《重言哈剌章州》、《金齿州》、《下一大坡》、《交趾国州》、《阿木州》、《秃剌蛮州》中均记载了云南当地盛产金的概况。据《元史》记载:至元十四年云南诸路纳金课一百五十锭。而天历元年 (1328年)为一百八十四锭一两九钱。[7](P2383)在全国位居榜首。威楚、大理、金齿、临安、元江产银,大理、澄江产铜,中庆、大理、金齿、临安、曲靖、澄江、罗罗、建昌等处产铁。元朝政府对此进行了大规模的开采和加工,运往内地,成为元代政府工业税收的主要来源之一;大理、中庆盛产盐,“其地之人恃此盐为活,国王赖此收入甚巨。”[8](P453)此外云南所辖罗罗斯出产淡水珍珠,会川出产碧玉,只有皇帝才有权开采而确保他们的价值。

(三)促进了商业和城市的繁荣和兴盛。农业和手工业的发展,交通的发达和政府的重视,加上赛典赤治滇期间“薄征税以广行旅”,[4](P266)元代云南商业在前代的基础上有了进一步的发展,出现了兴盛繁荣的局面,不管与内地还是邻国之间,商旅往来不断。如《马可波罗行纪》各章记载:“(押赤)城大而名贵,商工甚重”;“此地 (哈剌章州)产金甚绕,至于交易时每金一量值银六量。……此地亦产良马,躯大而美,贩售印度”;“商人携多银至此 (金齿州)交易而获大利”;“其地 (秃落蛮州)商人甚富而为大宗贸易”;“阿木州产马不少,多售之印度人而为一种极甚之贸易。”江南商人亦携私贝币来滇换取金子和马匹。

由于商业贸易的活跃,人民便约定俗成地在人口集中的地方举行集市,定期赶集。李京《云南志略·诸夷风俗》称:大理地区“市井谓之街子,午前聚集,抵暮而罢。交易用贝,俗呼作‘吧’,以一作庄,四庄为手,四手为苗。五苗为索。”而金齿百夷地区“交易五日一集,旦则妇人为市,日中男子为市,以毡布茶盐互相贸易。”[4](P128—129)马可·波罗也记载了云南商业发展的概况,如:“(押赤)城大而名贵,商工甚重。所用货币则以海中所出之白贝而用作狗项圈为之。八十贝值银一量,银八量值金一量。”“此地 (哈剌章州)产金甚绕,至于交易时每金一量值银六量。彼等亦用前述之海贝。”“仅见有一重要处所,昔为一大市集,附近之人皆于定日赴市。每星期开市三次,以其金易银,盖彼等有金甚绕,每精金一量,易纯银五量,银价既高,所以各地商人携银来此易金,而获大利。”

在当时的商品交易中,内地已统一使用交钞,但由于云南与中南半岛贸易关系密切,多以贝作为一般等价物进行交换。尽管与国家钞法相抵触,但鉴于这种特殊关系,政府也作出了让步,至元十九年规定:“定云南赋税,用金为则,以贝子折纳,每金一钱值贝子二十索。”[7](P246)这样,随着商品经济的繁荣,定期集市的形成,人口的相对集中,驿道经过的交通便利的地方便形成了腾冲、丽江、建昌、乌蒙、临安、车里等新兴城市,因而马可·波罗说:“若自此建都骑行十日,沿途所见环墙之城村甚众。”[8](P453)

此外,交通的畅通,还为内地移民进入云南创造了条件。其规模虽不能和明朝的移民入滇相比,但仍有大批的蒙古人、色目人、军人以及官吏、商人落籍云南,他们的到来,不仅增加了云南的人口,更主要的是把内地先进的生产技术、经验和先进的文化知识带到云南,并和当地人民一起,共同致力于云南经济的开发,推动了云南社会的进步,使云南出现“远夷蚁附,烟火相望,千里无间,既富且庶,诸蛮朝贡,络绎不绝”的繁荣景象。

由于交通的便利促进了经济的繁荣和发展,推动了社会的进步,反过来又有利于政治的稳定,政府制订的措施能够很快到达云南这样的偏远地区,还便于政府整顿吏治,勾考钱谷,从而巩固对云南的有效统治。这对“增强云南地方民族的向心力,增进各民族的相互了解,对维护祖国的统一,具有积极的意义。”[2](P440)

[1]赵吕甫校注.云南志校释 [M].北京:中国社会科学出版社,1985.

[2]方铁.边疆民族史探究 [M].北京:中国文史出版社,2005.

[3]永乐大典·站赤篇 [M].北京:中华书局,1960.

[4]方国瑜主编.云南史料丛刊 (第三卷)[M].昆明:云南大学出版社,1990.

[5](元)虞集.道园学古录 [O].四库全书本.

[6]方铁.西南通史 [M].郑州:中州古籍出版社,2003.

[7](元)宋濂.元史 [M].北京:中华书局,1976.

[8](法)沙海昂注.马可波罗行纪 [M].冯承钧译.北京:中华书局,2004.