电视胸腔镜手术治疗胸腺瘤75例

2013-09-13王贵刚郭朝晖吴维栋

王贵刚 陈 椿 郑 炜 郭朝晖 朱 勇 吴维栋

(福建医科大学附属协和医院胸外科,福州 350000)

胸腔镜手术作为非侵袭性胸腺瘤的首选术式已广泛应用于临床。如何更好地暴露术野以获得更大操作空间是有待解决的关键问题。为探讨手术方式与技巧改进的理论可行性,本文对2008年1月~2012年8月我科电视胸腔镜手术治疗的75例胸腺瘤进行回顾总结,现报道如下。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

本组75例,男37例,女38例。年龄12~77岁,平均50.9岁。33例合并重症肌无力(myasthenia gravis,MG);3例合并单纯红细胞再生障碍性贫血(pure red-cell anemia,PRCA);39例无免疫相关性合并症,体检发现30例,余9例表现为胸痛、胸闷、咳嗽等轻微症状。胸部增强CT示:瘤体最大径1.0~11.0 cm,(5.0 ±2.1)cm;瘤体偏左侧27 例,居中25 例,偏右侧23例。依据影像学标准[1]拟诊倾向于非侵袭性。

病例选择标准:影像检查提示未侵犯周围组织;身体状况满足胸腔镜手术要求;术中见肿瘤形态规则包膜完整,边界清晰。

1.2 方法

术前合并症控制稳定。全麻后双腔气管插管,取健侧60°卧位。47例经患侧入路,25例瘤体居中及3例瘤体稍偏左经右胸入路。为改善术野暴露可在全麻插管后持续胸腔内充入CO2(2~3 L/min),建立8~10 mm Hg人工气胸后进行手术。于腋前线第5肋间做1.0 cm切口为观察孔,主、副操作孔长1.5 cm,常规为第3肋间腋前线及第5肋间锁骨中线,切口位置可依据胸廓及肿瘤位置适当调整。沿膈神经前方纵行切开术侧纵隔胸膜达瘤体上下极,钝性暴露瘤体与正常胸腺。向上牵拉肿物基底部,处理瘤体与心包返折处粘连后向对侧钝性分离至纵隔胸膜。自下而上充分游离血管前间隙(瘤体背侧)及胸骨后间隙,处理胸腺静脉后完整切除瘤体。肿瘤较大时可将其切除,装入标本袋托至主操作孔绞碎取出后再进一步切除双侧胸腺。本组1例7 cm×6 cm×3 cm大小左前纵隔胸腺瘤,先充分游离左侧瘤体,再变换体位从右侧完整切除,续贯双侧胸腔镜术式可满足手术安全、彻底的要求[2]。当较大的瘤体上极遮挡住后方大血管或与周围粘连紧密而难以在全胸腔镜下操作时,可延长主操作孔至5~8 cm,撑开肋骨,胸腔镜辅助小切口(video-assisted minithoracotomy,VAMT)下施行肿瘤切除。

1.3 疗效评定

通过电话及门诊随访患者术后肌无力症状、肌力、药量、工作与生活改善情况。疗效判断参考重症肌无力DeFilippi分级。1级,完全缓解(complete response,CR):症状完全消失且不需药物干预;2级,部分缓解(partial response,PR):症状消失,药量减少;3级,PR:症状部分缓解或用药量减少;4级,疾病稳定(stable disease,SD):症状及用药量无变化;5级,疾病进展(progressive disease,PD):肌无力病情恶化。

2 结果

1例因术中左无名静脉破裂出血(术中出血量4300 ml)而中转开胸;74例在电视胸腔镜下完成手术(表1),其中VATS 57例,VAMT 17例,27例经左胸入路,46例经右胸入路,1例通过双侧续贯方法完成。无围术期死亡。术后病理均证实为胸腺瘤,病理分型(2004年WHO标准):A型8例,AB型21例,B1型13例,B2型18例,B3型11例,C型3例,无法分型1例;Masaoka病理分期:Ⅰ期36例,Ⅱa期8例,Ⅱb期21例,Ⅲ期8例,Ⅳ期2例。

术后呼吸机辅助通气2例(2.7%,2/75),均为短时间辅助:1例为术中出血中转开胸呼吸机辅助通气19 h,插管23 h;1例术后出现重症肌无力危象,呼吸机辅助通气14 h,插管16 h。手术并发症发生率12.0%(9/75):肺部感染6例,抗生素配合雾化、吸痰等治疗后好转;肌无力危象1例,气管插管后呼吸机辅助通气加激素冲击等治疗19 h后好转(通气14 h,插管16 h),预后达PR;静脉血栓形成2例(失访1例),予抗凝、凝血功能监测、患肢制动等对症治疗,血栓机化好转。

截止2013年2月,共随访66例,随访时间7~58个月,平均12.8月;失访9例,其中4例合并MG,1例合并PRCA。1例C型术后8个月复发,第15个月死于全身转移,余65例无复发或转移。29例合并MG者,14例 CR,13例 PR,2例SD;2例合并PRCA者,1例PR,1例SD。

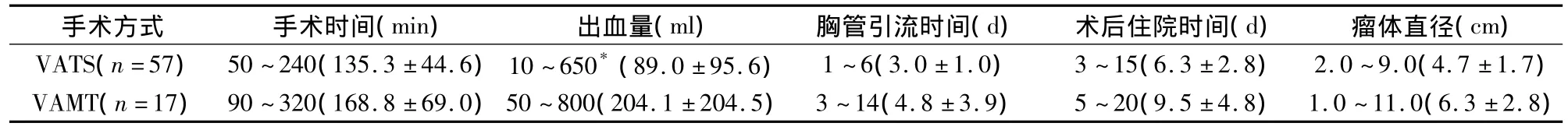

表1VATS与VAMT手术情况(±s)

表1VATS与VAMT手术情况(±s)

*1例合并PRCA术中因左无名静脉损伤出血约650 ml

手术方式 手术时间(min) 出血量(ml) 胸管引流时间(d) 术后住院时间(d) 瘤体直径(cm)VATS(n=57) 50 ~240(135.3 ±44.6)10 ~650*(89.0 ±95.6) 1 ~6(3.0 ±1.0) 3 ~15(6.3 ±2.8) 2.0 ~9.0(4.7 ±1.7)VAMT(n=17) 90 ~320(168.8 ±69.0)50 ~800(204.1 ±204.5) 3 ~14(4.8 ±3.9) 5 ~20(9.5 ±4.8) 1.0 ~11.0(6.3 ±2.8)

3 讨论

胸骨正中切口胸腺切除是非腔镜时代的常规选择。有人探讨颈部入路以及配合胸骨悬吊的经颈切口改进术式,但未得以推广[3]。随后还出现了“剑突下+颈部切口”及“第二肋间胸骨横断小切口”[4]入路等术式。1995年Yim等[5]报道首例电视胸腔镜下胸腺切除术,成为胸腺瘤微创治疗的里程碑。在胸腔镜操作基础上,为切除较大肿瘤及彻底性脂肪清扫,Kido[6]通过胸骨悬吊增大前纵隔间隙,改善术野暴露。Yu等[7]报道单侧胸腔镜配合纵隔镜操作,使切除包括异位胸腺在内的几乎所有胸腺组织成为可能。

在不断探索中,我们采用人工气胸的方法:行单腔或双腔气管插管,持续胸腔内CO2充气(2~3 L/min),在胸腔内8~10 mm Hg压力下术野暴露更充分,但大血管破损时易气体栓塞的问题是此法潜在的风险。本组右侧进胸46例,占61.3%,相对左侧术野而言,右侧进胸避开了主动脉弓及左心室对术野的遮挡,更易暴露上腔与无名静脉,避免处理胸腺背侧时损伤血管、神经。术中配合超声刀分离组织间隙、凝切血管,电钩精细解剖血管神经,并逐步将手术流程化,步骤程序化,保证清扫彻底性的同时使操作更为安全。

相比传统开胸术式,胸腔镜手术短期疗效优势明显,远期疗效相当;对伴有PRCA等免疫相关性疾病尤其是 MG患者的疗效甚至优于开胸术式[8,9]。崔健等[10]汇总多篇MG术后疗效的文献,总有效率为71.6% ~96.7%。胸腺瘤大小、位置、粘连程度及是否侵犯周围组织是VATS病例选择的重要依据。宋世辉等[11]报道“长 +宽 +厚 <10 cm”是VATS胸腺瘤切除的安全范围;我们认为病灶最大径≤8.0 cm,长 + 宽 +厚≤18.8 cm,MasaokaⅠ、Ⅱ期胸腺瘤可试行VATS。除适应证的把握,术程耐心、仔细是胸腔镜手术成功的关键:本组 1例MasaokaⅠ期,分离瘤体上极与左无名静脉粘连时破裂出血,中转胸骨正中开胸修补结扎左无名静脉完成手术,术中出血量4300 ml;1例MasaokaⅢ期,瘤体与心包、左上肺及左无名静脉粘连浸润,分离时伤及瘤体后方滋养血管致出血,遂转行胸腔镜辅助下左前上纵隔肿瘤切除及左上肺楔形切除,术中出血量800 ml。

肺部感染是胸腺瘤切除术后常见的并发症之一,术后发生肺部感染6.6%[12],本组术后6例出现肺部感染,总发生率8.0%(6/75)。我们认为:术前激素治疗、长吸烟史、禁烟期短、气道准备不充分;术中对肺暴力操作、单肺通气压力过高、纯氧对气道黏膜和肺泡的损伤;术后排痰不畅、长期机械通气以及纤支镜检查、吸痰无菌操作不严格等均可能导致肺部感染。术中保护膈神经、术后控制应激炎症与疼痛对防止术后肺部感染有重要意义。2例MasaokaⅢ期术中损伤了膈神经,导致术后肺部感染,胸片见患侧膈肌升高。VATS胸腺瘤切除术不破坏胸廓完整性,由肋间神经、骨膜及壁层胸膜损伤引起的疼痛轻,对呼吸及主动性咳痰干扰小;机体手术应激下炎性介质的释放水平降低[8],利于术后恢复。我们应用切口保护套,便于胸腔镜头的转动以得到更舒适的视野,减少腔镜的机械损坏;同时减少肋间神经、骨膜的刺激,减轻术后疼痛。

肌无力危象作为MG术后最紧急、凶险的并发症,常发生于术后48~72 h,发生率16% ~25%,死亡率达17% ~45%[13,14]。本组 33 例合并 MG,1 例Osserman标准Ⅱb型MG术后肌无力危象,经积极治疗后好转出院。精神、药物、感染、手术应激等是主要诱因,肺部感染可诱发危象,而危象又加重感染而相互影响[15,16],有效防治肺部感染对预防肌无力危象至关重要[17]。临床普遍认同Ⅰ型MG术后并发症发生率较低。老年男性MG患者 、术前病程越长[19]、肿瘤病理分型与MG类型越高,术后肌无力危象发生率越高。由于开胸术式创伤大、影响美观,不易被轻症患者接受(多为OssermanⅠ型)而延误了早期治疗的时机,相比之下,轻症患者更易于接受具有微创特点的胸腔镜手术,从而降低并发症率,改善 MG 疗效[20]。

1 李剑锋,赵 辉,李 运,等.胸腔镜胸腺切除治疗巨大实性胸腺瘤.中国微创外科杂志,2010,10(2):107 -109.

2 李剑锋,李金锐,杨 帆,等.胸腔镜胸腺扩大切除治疗重症肌无力的远期疗效分析.中华医学杂志,2006,86(33):2312-2314.

3 Cooper JD,Al-Jilaihawa AN,Pearson FG,et al.An improved technique to facilitate transcervical thymectomy for myasthenia gravis.Ann Thorac Surg,1988,45(3):242 -247.

4 袁天柱,张清勇,杨鲲鹏,等.胸骨横断微创小切口胸腺扩大切除术治疗重症肌无力.微创医学,2009,4(2):99-101.

5 Yim AP,Kay RL,Ho JK.Video assisted thoracoscopic thymectomy for myasthenia gravis.Chest,1995,108(5):1440 -1443.

6 Kido T.Endoscopic surgery with the sternum-lifting method.Nippon Geka Gakkai Zasshi,2006,107(6):273 -277.

7 Yu L,Ma S,Jing Y,et al.Combined unilateral-thoracoscopic and mediastinoscopic thymectomy.Ann Thorac Surg,2010,90(6):2068-2070.

8 张 凯,崔 键,赵桂彬.电视胸腔镜与胸骨正中切口行胸腺扩大切除治疗非胸腺瘤重症肌无力中期疗效和生活质量比较.中国内镜杂志,2011,17(8):817 -820.

9 Manlulu A,Lee T W,Wan I,et al.Video-assisted thoracic surgery thymectomy for nonthymomatous myasthenia gravis.Chest,2005,128(5):3454-3460.

10 崔 健,李剑锋,周足力,等.胸腔镜胸腺扩大切除术治疗重症肌无力的疗效观察及影响因素分析.中国微创外科杂志,2012,12(8):682-686.

11 宋世辉,张 鹏,商忠良,等.胸腔镜手术切除胸腺瘤治疗重症肌无力.中国微创外科杂志,2008,8(7):594 -595.

12 涂寒剑,柳阳春,徐 全,等.胸腺瘤伴重症肌无力围术期治疗的临床分析.南昌大学学报(医学版),2010,50(6):71-72.

13 赵 枫,王志农,徐志云,等.胸腺瘤术后发生重症肌无力危象的呼吸道管理.第二军医大学学报,2003,24(11):1180-1181.

14 顾恺时,主编.顾恺时胸心外科手术学.上海:上海科技出版社,2003.839.

15 周一凡,贺榜福,梁胜景,等.40例胸腺瘤合并重症肌无力的外科治疗.中国医药指南,2012,10(3):32 -33.

16 Zinman L,Ng E,Bril V.Ⅳ immunoglobulin in patients with myasthenia gravis:a randomized controlled trial.Neurology,2007,68(11):837-841.

17 高 珂,陈伦元,刘 丹,等.胸腔镜与胸骨正中切口行胸腺切除治疗重症肌无力的早期疗效比较.中国胸心血管外科临床杂志,2008,15(2):92-95.

18 王维化,王文凤,国 红.重症肌无力胸腺切除术后危象因素分析.现代医药卫生,2006,22(10):1524 -1525.

19 周 方,陈胜喜.96例重症肌无力患者的外科治疗.中国胸心血管外科临床杂志,2009,16(1):73 -75.

20 张青平,韩 军,何鹏飞.重症肌无力电视胸腔镜与胸骨部分劈开行胸腺扩大切除比较.中华胸心血管外科杂志,2010,26(3):187-189.