立地评价系统的设计与实现

2013-09-11王超群吴保国

王超群,吴保国

(北京林业大学 信息学院,北京100083)

0 引 言

森林立地的分类与评价是林业生产的一项基本工作,在林业生产经营实践中占有极为重要的地位。立地评价分为无林地评价和有林地评价。无林地评价用于指导造林,只有通过正确的无林地立地评价,在造林工作中才有可能贯彻 “因地制宜,适地适树”的原则,从而确定不同立地条件下的森林培育类型,更好地发挥森林的多种效益和土地生产潜力[1]。有林地立地评价是通过林地上森林生长发育现状,评价某种立地条件是否适合于某一特定的树种,从而制定合理可行的森林经营作业法和收获调整措施,并通过模型预测未来的生长收获情况。目前无林地主要根据构成立地质量的因子特性进行立地质量的评价[2],有林地主要是通过林地上林木生长状况利用不同树种的地位指数表、地位级或林分蓄积作为指标进行评价[3]。虽然使用地位指数表等对有林地质量进行评价已被普遍接受,但很多地区没有编制各类树种的地位指数表或地位级表。林业用地大都位于山区,由于从事森林经营的专业技术人员匮缺,林农往往会因缺乏指导而对立地做出错误的评价,导致盲目造林和对现有林经营作业的决策失误,造成经济损失。本文对无林地评价方法、有林地评价模型与评价技术等关键问题进行研究,探讨在没有地位指数表、地位级表等数表,而只有林分生长模型的情况下,利用信息技术对无林地和有林地进行评价,建立采用浏览器/服务器结构的森林立地评价系统,为林农服务。

1 评价模型与技术

1.1 无林地评价的方法

无林地是宜林荒山荒地、采伐迹地、火烧迹地、宜林沙荒地等现实无林,以后可能成为林地的用地[4]。无林地评价的目的在于针对不同的经营目标,选择合理的造林模式。因此无林地的评价涉及到两个关键问题:一是根据立地条件确定立地类型;二是根据选择的培育目标确定造林模式,即确定造林树种、造林密度、整地等造林与抚育作业法等。

对于无林地立地类型的划分,林业专家通过长期的研究,编制了立地质量等级表、立地类型表等数表来划分立地类型,针对不同立地类型和经营目的设计了适宜的造林树种与造林模式。立地质量等级表、立地类型表等数表在编制时,通常都选择了地貌、坡向、坡度等影响林木生长的主导因子作为划分立地类型的依据。本文立地评价系统的无林地评价采用地貌、坡向、坡度、坡位、土壤厚度、土壤松紧度、土壤酸碱性、土壤种类8个立地条件作为划分立地类型的依据,根据这8个指标来确定立地类型[5-7]。在确定了立地类型和经营目标之后,通过造林模式表选择相应的造林模式,进而输出该造林模式。

1.2 有林地评价模型与评价技术

有林地评价的目的在于针对已有的森林经营目的,确定立地上林木生长的好坏,进而更好地根据实际情况和经营目的制定和调整经营作业方案。对有林地的立地评价,最常用地位指数来评定立地的好坏,然而在基层林业实际工作中往往缺少满足地域要求和树种要求的地位指数表。为便于林农在实际生产中快速划分立地的好坏以及方便使用,本文采用好、中、差3个基本等级来评价立地质量[2]。

由于树高易于测定,而且受林分密度影响较小,能直观反映立地质量,并且随着林分年龄的增大,立地质量对林分树高生长的影响逐渐明显。因此,本文利用林分平均高生长模型评价有林地立地质量。使用该方法来评定立地质量的前提是有为所评价树种分别建立的好、中、差3种林分平均高生长模型。如果只有分树种建立的一种林分平均高生长模型,则可以利用该模型以及各龄阶树高标准差Hi±2σi,确定林分平均高生长曲线的上、下限曲线,根据上下限曲线所夹的面积,采用等分方法确定好、中、差立地等级的上下限,判定当前林分立地所属等级[2]。

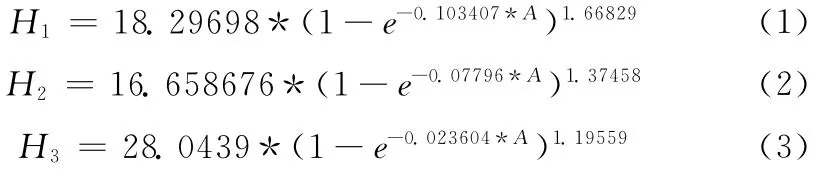

例如,选择Richards方程作为基本模型[8],立地条件为好 (式 (1))、中 (式 (2))、差 (式 (3))3种情况下的杉木人工林林分平均高生长模型[9]如下

式中:H——平均树高,A——林分年龄。

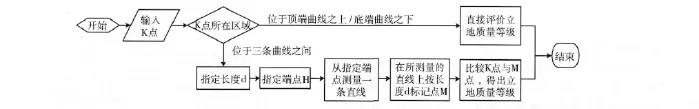

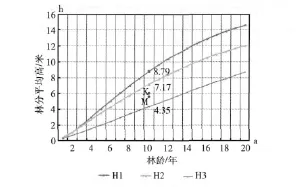

利用定距等分法[10]对现有林的林分平均高与好中差3种立地条件下的林分平均高作对比,定距等分法评价立地质量的算法流程如图1所示。以林分年龄等于10年为例,如图2所示杉木的林分平均高生长曲线被分成三类:好(H1)、中 (H2)、差 (H3)。

图1 定距等分法评价立地质量算法流程

图2 不同立地质量杉木的林分平均高生长曲线

评价立地质量等级算法步骤如下。

输入:现有林林分年龄和林分平均高;

输出:林地立地质量等级。

(1)若现有林林分平均高位于好、中、差三条曲线之间,则:

假定输入的现有杉木林分平均高为6米,在图中用红点K (a0,h0)表示,即a0=10a、h0=6m;

1)将A=10代入好、中、差3种立地条件下的树高生长模型H3、H2、H1,得到林龄为10a时3种立地条件所对应的林分平均高分别是h1=8.79m、h2=7.17m、h3=4.35m;

2)比较现有林分平均高与好、中、差三类林分平均高之间的大小关系。本例中h3<h0<h2,判定K点介于H3与H2林分平均高生长曲线之间。因此指定长度d与h2和h3有关;

3)计算长度d。d= (h2-h3)/2= (7.17m-4.35 m)/2,为1.41m;

4)指定端点与直线。因为比较的是林分平均高的大小,所以指定端点为H,测量直线为a=10;

5)寻找标记点。利用定距等分法,在直线a=10上从指定端点H按长度d=1.41标记出点M;

6)比较K (10,6)点与 M (10,5.76)点的h值大小。得出K点在M点上方,因此代表现有林状况的K点与立地条件为中等的林分树高生长曲线H2最接近,得出结论是现有林林地立地质量等级为中等;

7)算法终止。

当输入的林分平均高介于H1与H2两条曲线之间时,方法与之类似。

(2)若现有林生长状况位于好、中、差三条曲线之外,则:

1)将A=10代入好、中、差3种立地条件下的树高生长模型H1、H2、H3,得到林龄为10a时3种立地条件所对应的林分平均高分别是h1=8.79m、h2=7.17m、h3=4.35m;

2)比较现有林分平均高h0与好、中、差三类林分平均高之间的大小关系。若h0>h1,则立地质量等级为好;

3)若h0<h3,则立地质量等级为差;

4)算法终止。

2 立地评价系统设计

2.1 立地评价系统的业务流程

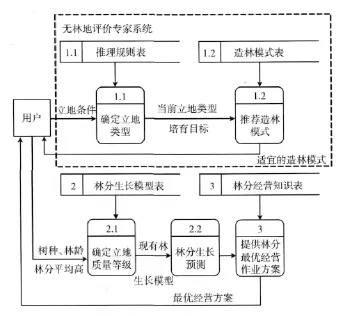

立地评价系统工作流程如图3所示。主要流程如下:

(1)判断有林地还是无林地。通过用户在客户端所做的选择,系统做出判断;

(2)无林地评价。客户端设置了各个立地条件的选项,根据用户输入的立地条件,系统判断当前立地类型。根据用户输入的培育目标,系统向用户提供适宜的造林模式;

(3)有林地评价。从客户端获得现有林年龄和林分平均高,经过与已有的好、中、差三类林分平均高生长模型计算结果作对比,评价当前林分生长的好坏,输出立地质量等级;

(4)生长预测。用户在客户端提供现有林保留密度,系统向用户提供林分树高生长预测曲线、林分胸径生长预测曲线、林分蓄积生长预测曲线。

图3 立地评价系统工作流程

2.2 系统功能设计

立地评价系统采用浏览器/服务器 (B/S)体系结构,以便广大用户可以通过浏览器对系统进行访问。系统针对无林地,采用地形和土壤等主导因子作为评价输入参数评价立地类型,根据培育目标确定造林模式;针对有林地,通过现有林地上的林分年龄和林分平均高,利用生长模型对该林分进行评价,用于确定该林分的生长状况,然后给出建议的经营作业法。

立地评价系统数据流程图如图4所示。系统架构如图5所示。

用户向立地评价系统提交立地条件,“确定立地类型”处理逻辑根据用户输入的立地条件,调用推理规则表,确定立地类型;传递当前立地类型与培育目标到 “推荐造林模式”处理逻辑,从造林模式表中选择与培育目标匹配的造林模式,并将该造林模式的详细信息反馈给用户。

用户向立地评价系统提交现有林树种、林龄与林分平均高,“确定立地质量等级”处理逻辑调用林分生长模型表中该树种的好、中、差三类林分平均高生长模型确定现有林立地质量等级;“林分生长预测”处理逻辑利用现有林所对应的林分生长模型预测林分平均高、平均胸径生长与蓄积量变化;“提供林分最优经营作业方案”调用林分经营知识表,将最优抚育间伐作业方案反馈给用户。

图4 立地评价系统数据流程

图5 立地评价系统架构

立地评价系统包括无林地造林决策、有林地立地评价与生长收获预估两大功能模块:无林地造林决策可以提供当前立地类型下符合培育目标的造林模式;有林地立地评价与生长收获预估首先经过对现有林情况与不同立地等级下的林分生长模型进行对比,评价现有林立地质量等级。然后根据用户输入的现有林保留株数,选用模型库中对应立地条件下的林分生长模型,预估林分的胸径、树高生长以及材积收获。在这两部分功能中,每一部分都需要与用户进行交互,以获得用户实际状况数据。在用户操作的过程中,可以回到前面的步骤中,修改部分基础数据,再重新进入下一步业务,并且在任何时候,系统都允许用户退出系统。

3 系统模块设计与实现

3.1 无林地评价模块实现

无林地评价在 “十一五”速生丰产林生产经营过程信息化关键技术与应用课题中已经做了系统研究[5-7]。该系统根据造林推理规则表向用户逐步提出造林地的地貌、坡度、坡位、坡向、土壤厚度、土壤松紧度、土壤酸碱度、土壤种类等8个立地条件问题,系统根据用户对各项立地条件所做出的选择对立地类型进行推理,即由立地条件推导出立地类型;再根据用户输入的培育目标,从造林模式推荐表表中选择出既满足培育目标,又适宜当前立地类型的造林模式。造林模式主要包括林种、树种、整地、造林方法、造林密度等。

3.2 有林地评价模块设计与实现

有林地评价功能是用户进入系统有林地立地质量评价模块后,首先选择现有林树种,然后按照系统要求输入林龄和林分平均高,系统根据数据库中此树种在各种立地条件下的生长模型和用户输入的林分数据,通过定距等分数学方法进行计算和比较,得到现有林地的立地质量等级。

有林地评价功能模块工作流程图如图6所示。有林地评价过程描述如下:

图6 有林地评价功能模块工作流程

在取得有林地立地质量评价结果后,系统根据该立地条件利用另一个模块向林农提供抚育间伐作业方案,确定抚育采伐的开始期、抚育采伐的强度、抚育采伐的间隔期。如立地条件好的林分,林木自然分化来得早,宜采用早间伐、强度小、间隔期短的抚育间伐措施;如立地条件差的林地,尽量采用保护措施,而少加以干扰。

3.3 数据库设计与模型解析

3.3.1 数据库设计

无论是有林地的立地质量等级评价还是林分生长收获预测,都必须借助于林分生长模型。不同地区、不同树种的生长模型的建模方法不同、方程形式各异,模型的形式还可能随着生产实践不断进行修正,为适应这种模型的变化,需要考虑模型的存储与解析的问题[11]。在本文中,生长模型表按照关系数据库的组织形式存放,每个模型是一个记录,每个记录中含模型的编号、类型等数据项。其关系模式如下:

生长模型表 (模型编号,树种,立地等级,模型类型,模型公式)。

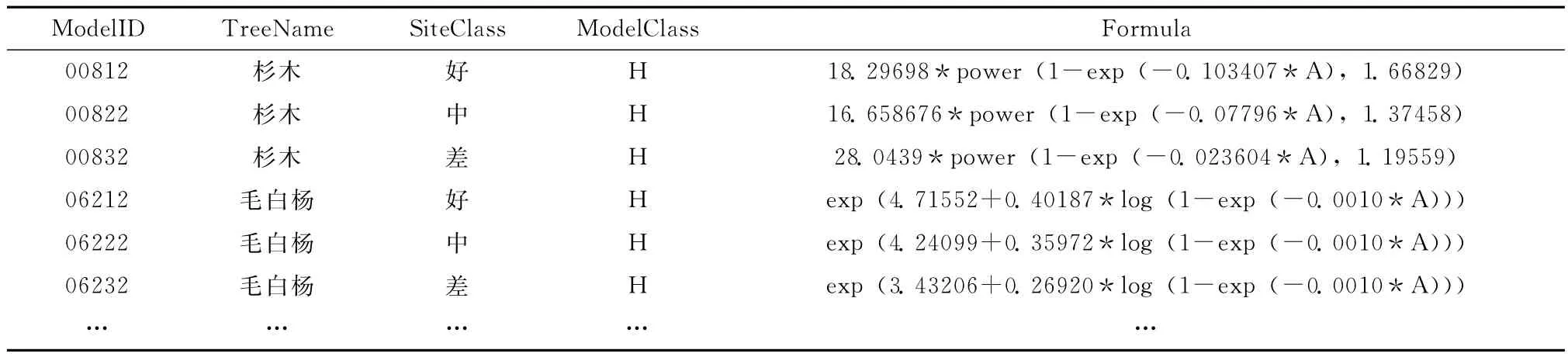

表结构设计见表1,存储实例见表2。

表1 生长模型表

表2 MODEL TABLE

模型编号由3部分组成,如下所示:

AAABC,其中,“AAA”为树种编码,同国家林业局2001年6月1日公布的中华人民共和国主要林木目录 (第一批)中的序号一致。“B”为立地等级,“1”表示好,“2”表示中,“3”表示差。“C”为模型类型,“1”代表林分平均胸径生长模型,“2”代表林分平均高生长模型,“3”代表林分蓄积量生长模型。例如 “00832”表示杉木在立地等级为好的情况下的林分平均高生长模型。

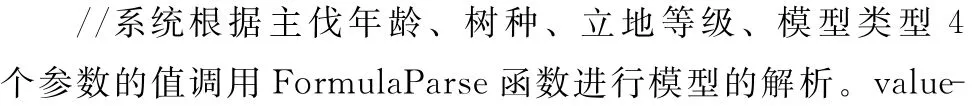

3.3.2 模型解析

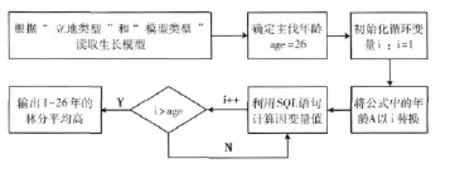

林分生长模型以字符串数据类型存储在数据库中[12]。由于不同的数据库中函数的表达形式不完全相同,因此模型中的数学函数需要采用依托的数据库管理系统支持的函数形式编写[13]。为与模型库中的数学函数区别开,论文限定模型中的自变量均以一个大写字母表示,数学函数均以小写字母表示。本系统的模型采用SQL Server数据库管理系统的表进行存储。设计的模型解析算法与数据库管理系统无关,使用C#语言实现。模型解析流程如图7所示。

图7 模型解析流程

模型解析关键代码如下:

4 运行实例

系统主要运行界面如图8所示,图8(a)为无林地造林决策界面,图8(b)为有林地立地评价界面。

图8 系统主要界面

无林地造林决策中根据用户选择的地貌、坡度、坡位、坡向、土壤厚度等指标给出立地类型,下一步通过培育目标系统将给出造林模式。本实例中系统根据用户选择的立地条件,推理出立地类型为 “低阳中坚”,用户在培育目标下拉菜单中选择 “水土保持林”,点击查看造林模式按钮,浏览在低阳中坚立地类型中培育水土保持林的造林树种、造林密度等信息。

有林地立地评价中,通过在界面中选择现有林的树种,输入当前林分年龄和林分的平均高,系统将根据模型库中的林分生长模型进行立地评价和生长收获预测。本实例中用户所选树种为 “北京杨”,输入林分平均年龄为10年、林分平均高为6米,点击立地质量评价按钮,专家评价立地质量为 “中等”,系统给出北京杨在中等立地质量情况下的林分平均高生长曲线。用户点击界面下方的生长预测按钮,查看北京杨林分平均胸径生长曲线与林分蓄积量变化曲线。

5 结束语

根据无林地与有林地立地评价目的的不同,分别研究了无林地的评价方法与有林地的评价模型、评价技术,在此基础上实现了森林立地评价系统,该系统充分考虑了林农与林场的森林经营管理需求,可对无林地划分立地类型、指导造林决策,对有林地评价立地等级、预测林分生长。无林地评价在选择造林模式时同时考虑了立地条件与森林培育目标;有林地评价通过现有林地上的林分年龄和林分平均高,利用分别树种、分别立地条件的林分平均高生长模型,采用定距等分法确定林分生长好坏,评价立地等级,预测林分树高、胸径生长和蓄积量变化;模型库采用关系数据库的组织形式存放,有利于使用高级编程语言进行模型解析。本研究的下一步工作将根据有林地立地评价结果,给出林农合理的抚育间伐作业方案决策建议。

[1]SHEN Guofang.Forest silviculture [M].Beijing:China Forestry Publishing House,2001:50-63 (in Chinese).[沈国舫.森林培育学 [M].北京:中国林业出版社,2001:50-63.]

[2]MENG Xianyu.Mensuration [M].Beijing:China Forestry Publishing House,2006:99-255 (in Chinese). [孟宪宇.测树学 [M].北京:中国林业出版社,2006:99-255.]

[3]GUO Yanrong,WU Baoguo,LIU Yang,et al.Research progress of site quality evaluation [J].World Forestry Research,2012,25 (5):47-52 (in Chinese).[郭艳荣,吴保国,刘洋,等.立地质量评价研究进展 [J].世界林业研究,2012,25(5):47-52.]

[4]KANG Xingang.Forest resources management [M].Beijing:China Forestry Publishing House,2001:32-33 (in Chinese).[亢新刚.森林资源经营管理 [M].北京:中国林业出版社,2001:32-33.]

[5]WU Baoguo,MA Chi.Design of afforestation and decision-making knowledge base and research of inference engine algorithm in the silviculture expert system [J].Journal of Beijing Forestry University,2009,31 (s2):9-13 (in Chinese). [吴保国,马驰.森林培育专家系统中造林决策知识库设计与推理机求解算法研究 [J].北京林业大学学报,2009,31 (s2):9-13.]

[6]Wu Baoguo,Ding Quanlong,Wan Liying.A forestation planning expert decision advisory system [J].New Zealand Journal of Agricultural Research,2007,50 (5):1399-1404.

[7]Wu Baoguo,Qi Yan,Ma Chi,et al.Harvest evaluation model and system of fast-growing and high-yield poplar plantation [J].Mathematical and Computer Modelling,2010,51(11-12):1444-1452.

[8]ZENG Chunyang,TANG Daisheng,TANG Jiakai.Spatial pattern analysis of forest ecosystem site index using geostatistical technology [J].Acta Ecologica Sinica,2010,30 (13):3465-3471(in Chinese).[曾春阳,唐代生,唐家锴.森林立地指数的地统计学空间分析 [J].生态学报,2010,30 (13):3465-3471.]

[9]ZHANG Yunqing.Development of experience harvest table of cunninghamia lanceolata plantation in weimin forest farm [J].Journal of Fujian Forestry Science and Technology,2006,33(3):47-51 (in Chinese).[章允清.卫闽林场杉木人工林经验收获表的研制 [J].福建林业科技,2006,33 (3):47-51.]

[10]HE Hongjiang,WANG Guojie,WANG Shuxin.A line generation algorithm based on averaging pixel [J].Computer Applications and Software,2007,24 (6):147-148 (in Chinese). [贺洪江,王国杰,王淑欣.基于等分像素点的直线生成算法[J].计算机应用与软件,2007,24 (6):147-148.]

[11]LIU Qiang,LI Xiaojuan.Integration of rural socio-economic statistical geographic information systems and model base [J].Computer Engineering and Design,2011,32 (1):153-156(in Chinese).[刘强,李小娟.农村社会经济统计GIS与模型库 的集 成 [J].计算机 工程 与设计,2011,32 (1):153-156.]

[12]HAI Zhanguang,WU Baoguo.Research on database and interpreter of stand growth and yield model [J].Application Research of Computers,2009,26 (1):209-210 (in Chinese).[海占广,吴保国.林分生长与收获模型数据库及模型解析器的研究 [J].计算机应用研究,2009,26 (1):209-210.]

[13]LI Wenxin,MU Dejun,MA Dongtao,et al.Application of algebraic expression evaluation in data simulator design [J].Computer Engineering and Design,2011,32 (6):2187-2192(in Chinese).[李文新,慕德俊,马动涛,等.表达式求值在通用数据模拟器设计中的应用 [J].计算机工程与设计,2011,32 (6):2187-2192.]