战略伙伴关系框架下的中国—东盟合作

2013-09-07许利平

■ 许利平/文

(作者系中国社科院亚太与全球战略研究院研究员)

2013年,中国与东盟建立战略伙伴关系10周年之际,中国与东盟的合作关系达到了前所未有的高度,并成为“10+1”合作的典范,引领着东亚合作未来的发展趋势。在全球化和地区一体化日益紧密的时代,中国—东盟合作不仅具有地区意义,而且具有全球示范效应。10年的中国—东盟合作,是新时期中国周边外交工作的亮点,值得好好总结,同时更应务实谋划未来发展的方向,使中国的发展更好地惠及周边,为中华民族的两个百年梦想实现奠定坚实的基础。

本文拟就10年来中国—东盟合作的成就,未来影响中国—东盟合作的因素以及中国—东盟合作的新动力与新目标展开探讨,试图揭示出未来中国—东盟合作的路径及模式,从而有助于经略中国周边和平、稳定和繁荣的大环境。

一、三轮驱动推动中国—东盟黄金10年合作

2003年10月8日,中国与东盟国家领导人在印度尼西亚巴厘岛签署并发表了《中国与东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言》。为巩固中国—东盟战略伙伴关系,促进本地区和平、发展和繁荣,随后双方制订了多个“行动计划”,全面深化和拓展双方关系与互利合作。这些“行动计划”为双方在政治和安全、经贸与投资、社会与人文领域开展合作指明了方向,并结出了丰硕的果实。

(一)政治、安全合作充实了双方互信基础

政治上,双方高层建立了定期接触和互访机制,就中国—东盟合作及共同关心的地区和国际问题展开对话。同时,双方还建立了高官或部长级的磋商和协调机制,加强在各个领域的沟通与合作。安全上,中国与东盟国家在联合国维和、人员培训、双边军事演习等方面开展了传统安全合作。在非传统安全方面,在反恐、贩毒、贩卖人口、非法移民、打击海盗和国际经济犯罪等领域,双方也开展了双边或多边合作,比如在湄公河航道安全护航、打击马六甲海峡海盗等方面展开的卓有成效的合作。这些合作在一定程度上,增进了双方政治领导人的相互了解与沟通,打消了某种安全疑虑,充实了双方互信基础。

(二)经贸、投资合作迈上新台阶

双边贸易大幅度提高。据统计,“2003年,中国与东盟贸易额为782亿美元;2004年提前一年实现1000亿美元贸易额目标;2007年提前三年实现2000亿美元贸易额目标;而到了2012年,双边贸易额已达4001亿美元,年均增长22%,是2002年的7.3倍”。

双向投资屡创新高。“截至2002年底,中国与东盟双向投资额累计为301亿美元。10年来,中国与东盟双向投资新增额超过700亿美元,累计达1007亿美元,其中,东盟国家来华投资771亿美元,中国企业对东盟投资236亿美元。截至2013年6月底,中国对东盟国家直接投资累计近300亿美元,约占中国对外直接投资的5.1%。东盟已超过澳大利亚、美国、俄罗斯等国家,成为继中国香港、英属维尔京群岛、开曼群岛之后中国对外直接投资的第四大经济体。”

东盟国家是中国重要的海外承包工程市场和劳务合作市场。信贷落实进展顺利,为东盟国家经济和社会发展提供了有力支持,也收到了良好的效果。

(三)社会、人文合作超预期

“中国—东盟社会人文合作呈现出多渠道、多层次、多形式的特点,这些特点与多元合作机制的确立密不可分。这些合作机制包括部长级磋商机制、交流培训机制、促进合作机制等。”在“10+1”框架下,中国—东盟已经在青年、卫生、教育、科技、文化等领域建立了定期部长级磋商机制,为常态化开展社会人文合作奠定了制度基础。中国与东盟利用中国—东盟合作基金和中国—东盟公共卫生合作基金等,在科技、卫生、环境、教育、媒体等方面开展了实质性合作,并取得了实效。此外,“双方建成中国—东盟中心,打造了中国—东盟博览会、互联互通合作委员会、银联体、教育交流周等平台,为深入交流合作提供了机制保障。”双方人员往来频繁,提前两年完成双方人员往来人数1500万人次的目标,互派留学生达到17万人。

二、区域内外的平衡战略是未来中国—东盟合作的挑战

区域内,东盟奉行大国平衡战略;区域外,美国推动亚太再平衡战略。毫无疑问,区域内外的平衡战略,对中国—东盟合作的影响是相当复杂的,但在当前的形势下,其主要目的在于平衡中国在区域不断增强的影响力。这对中国—东盟合作来说,是一种挑战,我们必须加以认真应对。

(一)东盟大国平衡战略加大了中国—东盟合作竞争压力

冷战结束后,随着新成员不断加入东盟以及地区形势不断发生变化,在东盟国家看来,单靠自身力量难以保障本地区安全,必须利用大国在东南亚地区的相互竞争,形成地区战略均势态势,从而维护地区的和平、稳定与繁荣。可以说,大国平衡战略是东盟国家新时期的一种战略选择。而“利用中国、制衡中国,这是东盟的大国平衡战略的一个重要组成部分”。

2003年中国与东盟建立战略伙伴之后,2005年、2009年和2012年,东盟先后与日本、韩国和印度建立了战略伙伴关系,无疑在众多合作领域与中国形成竞争关系。

(二)美国亚太再平衡战略增添了中国—东盟合作的阻力

美国“亚太再平衡战略”是对美国“重返亚太战略”的修订和补充,其中针对中国方面防范和遏制的一面呈现上升势头。美国亚太再平衡战略,其平衡重心从东北亚向东南亚转移,试图平衡中国在东南亚的影响力,给中国—东盟合作增添阻力。

其一,通过军事手段,强化与东盟相关国家的军事演习和军事存在,以航行自由与地区和平、稳定为借口,插手南海争端,使南海争端复杂化、扩大化,恶化中国—东盟合作的氛围。

其二,通过所谓巧实力,扶植东盟国家当地或国际非政府组织,大打所谓“环保牌”、“人权牌”和“民生牌”,对中国在当地的大型投资项目进行妖魔化,阻碍合作投资项目的顺利开展。

其三,通过所谓亚洲盟友,在经济上同中国在东盟展开竞争,挤压中国企业与当地合作的空间,试图降低中国在当地的经济影响。比如在能源、基础设施和矿产品的开采、开发等,通过“软”、“硬”手段,与中国展开竞争。

三、创新与技术合作是中国—东盟合作的新动力

中国—东盟合作属于危机推动型,无论是1997年的亚洲金融危机还是2003年的“非典”危机,都大大推动了中国—东盟在金融领域和公共卫生领域的合作,把中国—东盟合作推向一个新阶段。中国与东盟都属发展中国家,都肩负着推进工业化、城镇化,实现现代化的重任,未来双方的合作将从以前的粗放型向集约型方向发展,而创新和技术合作将是未来中国—东盟合作的新动力。

(一)创新工业园区模式 开展产业深度合作

在工业化发展过程中,工业园区既是产业的孵化器,又是城市化、工业化的先导。在新时期,创新工业园区发展模式,激发工业化发展动力,将加速工业化进程,早日实现现代化目标。中国与东盟国家都处于工业化关键时期,产业升级与融合是大势所趋。比如中国与马来西亚分别在对方开设工业园区,即中马钦州产业园区和马中关丹产业园区,开启了“两国双园”新模式,是对工业园区模式的创新。双园将成为中马两国产业全方位对接与融合,联合抢占国际产业制高点的重要平台。

通过10年的建设,中马钦州产业园区和马中关丹产业园区将成为中国与马来西亚开放合作的标志性工程和互利共赢示范区,并将成为中马先进制造业园区、信息智慧基地、文化生态新城和合作交流窗口,中国—东盟深化合作的典范区。

(二)开展技术转移 提升东盟整体发展水平

根据《东盟宪章》,2015年东盟将建成经济共同体,但东盟国家内部发展差异较大,一些中南半岛国家还处于欠发达状态。一些东盟国家基本的农产品都难以做到自给自足,比如大豆、粮食等,每年进口这些基本农产品消耗了大量外汇,挤压了其他中间工业品进口的空间,延缓了工业化进程。

经过30多年的改革开放,中国积累了大量适用技术,这些技术非常适合东盟市场,中国可以采取技术转移的方式,帮助东盟有关国家进行技术“脱贫”,建立基本的农业、工业技术发展体系,为工业化、现代化奠定良好的基础。

2012年中国与东盟已经建立了科技部长磋商机制,并在第10届中国—东盟博览会上,首次设立了中国—东盟技术对接洽谈会,就现代农业、可再生能源、生物医药、电子信息等领域,进行重点项目推介、产业分析和现场对接洽谈。中国的华为公司、隆平高科、泰国木薯协会、新加坡宇东集团等近300家国内外企业和机构参会。

此外,中国还设立了中国—东盟技术转移中心。“该中心旨在建设覆盖中国重点省市和东盟国家的一体化技术转移协作网络,凝聚和培养一批专业化的技术转移机构和人才,挖掘中国及东盟各国企业的合作需求,组织企业开展对接交流洽谈、适用技术培训、先进技术示范,促进我国与东盟各国企业深入合作,推动与东盟各国之间先进适用技术的转移。”

四、升级三轮驱动打造未来中国—东盟合作的三大共同体

在战略伙伴关系的框架下,10年中国—东盟合作的经验表明,以政治安全合作、经济贸易合作和社会人文合作为核心的三轮驱动推动了中国—东盟合作的飞速发展。未来10—30年,中国—东盟合作的目标,应该通过升级三轮驱动,打造三大共同体,即命运共同体、利益共同体和责任共同体,让中国—东盟合作惠及双方人民,推动亚洲复兴与崛起,为人类的福祉作出贡献。

(一)升级政治、社会、人文合作 打造命运共同体

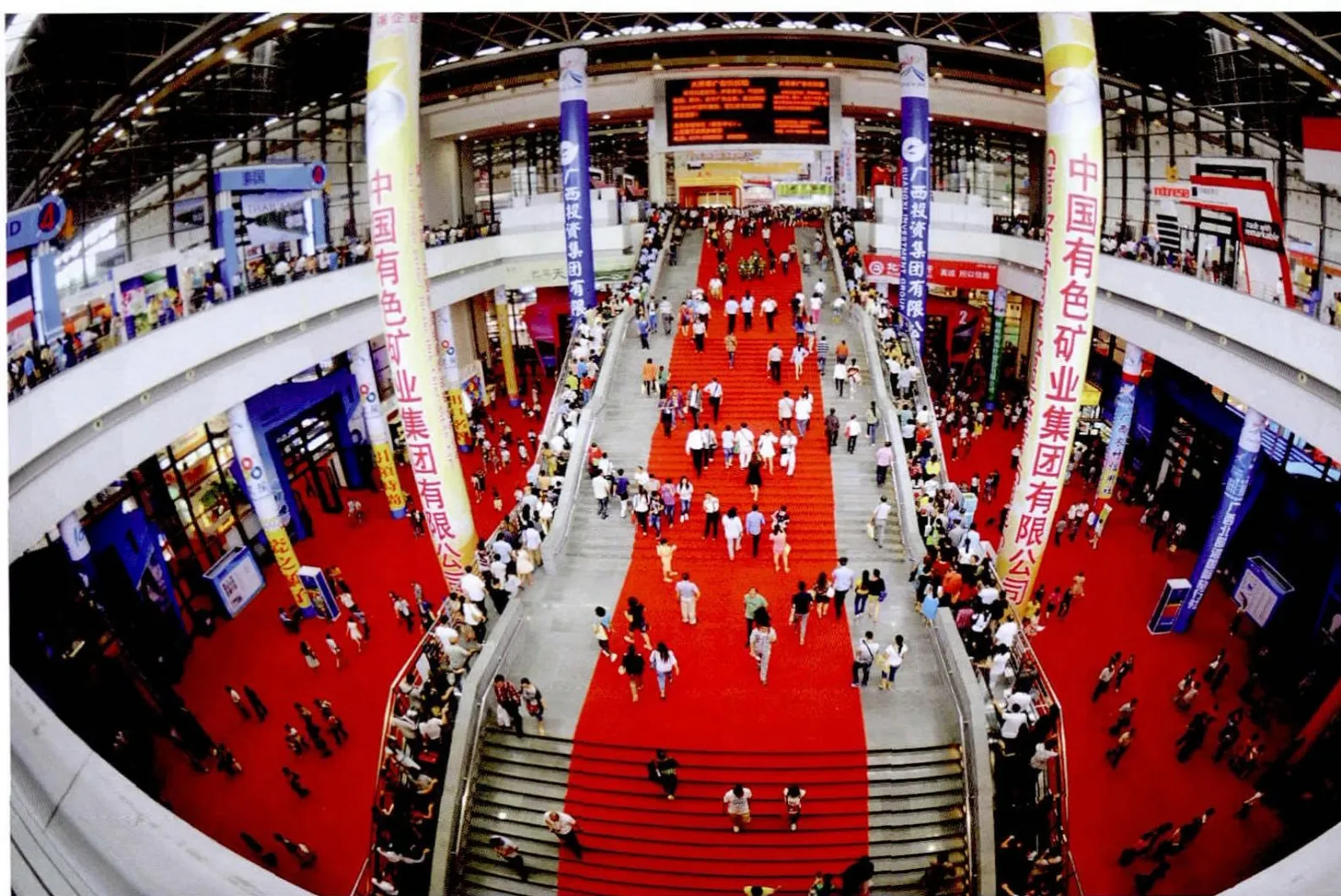

2013年,中国与东盟建立战略伙伴关系10周年之际,中国与东盟的合作关系达到了前所未有的高度。图为2013年9月6日,第10届中国—东盟博览会公众开放日时数万名参观者陆续前往广西南宁观展的情景。

中国与东盟同属亚洲,都有一个“亚洲梦”,就是“复兴崛起之梦”。亚洲曾经是世界文明的发祥地,两河流域文明、尼罗河流域文明、印度河流域文明、黄河流域文明等为人类发展带来了灿烂发展时期。但近代以来,亚洲大都遭受西方殖民主义的侵略,无论在物质上还是精神上,亚洲人民受到了无情地剥削和压迫。自二战以来,亚洲地区纷纷建立了自己的民族国家,把发展作为第一要务,通过工业化、现代化手段,尝试实现民族复兴与崛起。因此,包括中国和东盟国家在内的亚洲人民的命运是彼此相通和相连的。中国与东盟可以通过升级政治、社会和人文合作,强化命运共同体的根基,打造命运共同体。

升级政治合作,消除信任赤字为命运共同体筑基。虽然中国和东盟之间的政治合作机制化建设已经非常完备,但随着中国的崛起,所谓“中国威胁论”的结构性矛盾难以在短时间得到根本解决,因此信任赤字始终横亘在中国—东盟政治合作之间,必须加以消除。

升级政治合作,在新时期应该密切双方领导人个人的友谊与情感,更新双方领导人会晤形式,密切领导人之间的个人情感,这在一定程度上有助于消除信任赤字。比如尝试建立类似习近平主席和奥巴马总统的“庄园会晤”的机制,或在轻松氛围对南海问题等敏感问题进行谈判,消除误解,建立起更多互信。

同时,通过双方领导人的会晤,强化双方中长期宏观发展规划的协调与沟通,把中国与东盟各个国家的宏观发展规划以及东盟整个宏观发展规划进行对接,夯实命运共同体的基础。比如习主席将于2013年10月初访问印尼,就中国建国百年发展规划与印尼建国百年发展规划对接,开展双边的务实合作。

升级社会、人文合作,丰富命运共同体内容。国之交在于民相亲。现在包括东盟在内的周边国家对中国大都“近而不亲”,这源于中国与周边国家的社会、人文交流与合作的广度和深度有限,双方民众还存在一定程度上的误解和误读。而社会、人文合作范围广、形式多、内容杂,在未来10—30年,应该升级社会、人文合作,核心是加强精英阶层价值观的沟通与理解、密切普通民众之间的传统友谊,特别是中产阶级之间的交流,推动双方的价值认同、文化认同乃至区域身份认同。

(二)升级经贸合作 打造利益共同体

经贸合作一直是中国—东盟合作的重要驱动力,并且给双方的民众带来了实实在在的利益,是未来中国与东盟利益共同体的主要塑造者。

升级中国—东盟自由贸易区 做强利益共同体。中国—东盟自由贸易区自2010年1月1日启动以来,大大提升了双方的贸易额,至2015年,随着东盟几个欠发达国家实现零关税,中国—东盟自由贸易区的货物贸易也将迎来一个量的大提升。但中国—东盟自由贸易区不仅局限在货物贸易,还应包含服务贸易与投资。在今后10—30年,应该提升服务贸易和投资的质与量,做大“利益共同体蛋糕”,让中国—东盟自由贸易区成为起航双方利益共同体之锚。同时,以中国—东盟自由贸易区为基础,辐射“10+6”自由贸易区,使利益共同体扎根于更广袤的土地上。

全面开展互联互通,铺就通向东盟的“新丝绸之路”。互联互通是未来区域内中长期重点合作的内容,也是中国—东盟合作“钻石版10年”的标杆工程。一方面是硬件的建设,以基础设施和交通运输为基础,主要是铁路网、公路网、水路网、航空网、信息网的建设。比如连接中国西南与东盟国家乃至欧洲的泛亚铁路建设;连接中国西南与东盟国家的公路网建设、港口的水路网建设、航空网建设、信息网建设等。另一方面,软件的建设,主要是制度与情感的互联互通,如双方融资平台建设等。

中国与东盟自古就有海上丝绸之路友好交往历史,并成为双方物质流、文化流和信息流的纽带。全面建成中国与东盟之间的互联互通,将铺就通向东盟的“新丝绸之路”,奠定利益共同体的更多交汇点。

密切金融合作,为利益共同体护航。金融是经济的核心,也是经济的安全阀。1997年的亚洲金融危机给东盟国家的金融安全上了深刻一课。中国可以利用外汇储备的优势,密切与东盟国家的金融合作,特别是在人民币与东盟国家本币互换等方面开展务实合作,减少东盟国家金融风险,为利益共同体保驾护航。

(三)升级安全合作 打造责任共同体

中国与东盟的安全合作一直是三方面合作中的薄弱环节,未来双方将升级安全合作,共同维护地区的和平与稳定,打造责任共同体。

扩大军事交流,升级传统安全合作。中国与东盟国家的军事交流与经贸交流的规模不相协调和匹配。未来双方应该扩大军事交流的规模,深入开展传统安全合作,如开展军事技术交流与合作等。

强化海上合作,升级非传统安全合作。针对南海争端局势升温的态势,中国可以利用中国—东盟海上合作基金,强化海上低敏感度的非传统安全的合作,比如打击海盗、海上救援与搜索、海洋环境保护等。通过协商与沟通,可以与东盟国家建立“海上伙伴关系”。

强化湄公河联合巡逻执法,打造责任共同体雏形。 以“10·5湄公河惨案”为标志,湄公河流域的安全形势趋于严峻,过往商船遭遇非法武装人员抢劫、敲诈、枪击等事件时有发生,已严重威胁沿岸国家民众的生命财产安全,影响本地区的和平稳定。面对贩毒集团和流氓集团的威胁,中、缅、老、泰四国警方开展联合执法,是对犯罪集团一次威慑,维护了航道的安全。

总而言之,战略伙伴关系的建立推动了中国—东盟合作不断迈上新的台阶。在新的历史条件下,中国—东盟合作面临不少挑战,但挑战的影响是复杂和多方面的,可以化挑战为机遇,变危机为动力。经过10年的中国—东盟合作,中国与东盟已经建立起雄厚的基础,未来双方要抓住合作的新动力,朝着命运共同体、利益共同体和责任共同体宏伟目标迈进。

[1] 据统计 十年间中国—东盟双边贸易额增长7.3倍[DB/OL]. 中国政府网. [2013—7—23]. http://www.gov.cn/wszb/zhibo575/content_2453244.htm

[2] 在中国—东盟建立战略伙伴关系10周年经贸合作情况暨第十届中国—东盟博览会第十届中国—东盟商务与投资峰会新闻发布会上的讲话[DB/OL]. 商务部副部长 高燕. [2013—7—23]. http://www.china.com.cn/zhibo/zhuanti/ch-xinwen/2013-07/23/content_29503408.htm

[3] 许利平. 战略伙伴关系框架下中国—东盟的社会人文合作. 东南亚纵横. 2012(8):13.

[4] 李国章. 中国驻东盟大使:十年睦邻友好 十年互利共赢. 经济日报. [2013—3—14].

[5] 曹云华,唐翀. 新中国—东盟关系论.北京:世界知识出版社,2005:76.

[6] 张仕荣. 美国“亚太再平衡战略”及对中美关系的影响. 当代世界与社会主义.2012(4):29.

[7] 中国—东盟技术转移中心落户南宁[DB/OL]. 广 西 日 报 . [2013—6—13] . http://www.gx.xinhuanet.com/newscenter/2013-06/13/c_116124152.htm

[8] 2011年10月5日,中国籍商船“华平”号和缅甸籍商船“玉兴8”号在湄公河金三角水域被两艘武装快艇挟持,商船上13名中国船员其后全部被杀。