“词类”是“初始概念”吗?—— “词源”语源观批判与浑沌语言观的建立

2013-09-06肖娅曼

肖娅曼

(四川大学文学与新闻学院,四川 成都 610064)

上世纪50年代那场关于汉语有无“词类”的论争,是百余年来的汉语词类讨论史中唯一一次触及语言本质的争论,因为有无“词类”的问题实质上是关于什么是词类,亦即关于词类的本质问题。那次论争中提出:“词类是我们语言中客观存在的东西。区分词类,是为了把这些客观存在的东西分门别类地找出来。”①文炼、胡附:《谈词的分类》,《现代汉语参考资料》(下),上海:上海教育出版社,1982年,第218页。原文载《中国语文》1954年2月号。前句笔者概括为“词类本体观”,后句概括为“发现论”(详后)。本世纪初提出的“词类是初始概念”②郭锐:《现代汉语词类研究》,北京:商务印书馆,2002年,第92页。的观点,既是对“发现论”的继承,又是对“词类本体观”的修正。“词类是初始概念”首次把词类问题与语言的产生问题联系在一起,这在科学主义主导语言学的今天具有重要的意义。透过“词类是初始概念”的提出,我们看到,无论是古代的古典语言哲学,还是现代语言学,一切语言研究都建立在“词源”语源观之上。而这个一切语言研究建立于其上的“词源”语源观,是一个从未经过任何讨论、更遑论被证明的错误的预设。

一

在那场关于汉语有无“词类”的论争中,触及了两个重大然而在当时及后来都颇为含混的理论问题:第一,语言是否存在独立于词汇的抽象中介物—— “词类”?③本文表述严格区分“词类”与词类,它们本质上是完全不同的概念,反映着不同的词类观。详见后文。第二,汉语背后是否隐藏着抽象的“词类”?这两个问题互相关联,前者是后者的前提。如果存在独立于词汇的“词类”,那么这个“词类”就不是从具体语言的词汇用法中归纳出来的,而是先于具体词类划分的第一性的词类本体(笔者将之表述为“词类本”)。如果存在“词类本”,任何具体语言的词类就都是这个“词类本”的具体表现形式,那么,汉语的背后就隐藏着需要我们去找出来的抽象的“词类本”。如果根本不存在什么第一性的、先于词类划分的词类本体,那么,任何语言 (包括各种形态语、孤立语如汉语,等等)的背后就都不存在隐藏在语言现象背后因而需要去找出来的“抽象的词类”(词类本)。④“抽象的词类”是对文炼、胡附“抽象的一般的意义”的概括。见文炼、胡附:《谈词的分类》,《现代汉语参考资料》(下),第232页。西方传统本体论的“本体”指千变万化的现象背后规定着现象的恒定不变的东西,我国学者所说的“抽象的词类”即指这种含义的词类本体。这个“词类本”不是归纳的结果,而是归纳的依据。著名的“词类是我们语言中客观存在的东西”这一观点中的“词类”即指这个作为归纳依据的“词类本”。

五六十年前,文炼、胡附在《谈词的分类》中提出:“词类是我们语言中客观存在的东西”、“词类……是语言自身表现出来的类”、“区分词类,是为了把这些客观存在的东西分门别类地找出来”。①文炼、胡附:《谈词的分类》,《现代汉语参考资料》(下),第218、232页。由这些论述可以分析出三点:(一)词类不是人划分出来的类别,而是语言自身自有的类别;(二)词类在人区分它之前已经“客观存在”着;(三)汉语词类划分的实质是寻找隐藏在语言现象背后的“词类”。这三个要点中,前两个是关于词类性质的,第三个是关于词类划分的性质的。周祖谟有一个类似的表述:“词类是语言自身表现出来的类别,不是你想这样分他想那样分的一件事儿。”②周祖谟:《划分词类的标准》,《现代汉语参考资料》(下),第237页。原载《语文学习》1953年第12期。周祖谟的这个表述在文炼、胡附的“词类是我们语言中客观存在的东西”之前,并成为文、胡观点的一个基础。乍一看,上述关于词类与词类划分内在联系的观点似乎是清晰、符合逻辑的 (因为“客观存在”着“词类”,所以词类划分就是在语言现象背后“分门别类找出”“客观存在”着的“词类”)。但是,对要寻找的“词类”本身是怎么回事,对怎么才算是“找出”了“词类”,《分类》没有论述,其他学者也未追究。

这种含混给理解留下了很大的空间,容易使人在各种观点间游走,并下意识地回避一些必须面对的尖锐问题,也因此失去了进行深入讨论的机会。如前所述,文炼、胡附、周祖谟的词类本质观实际是词类本体观,亦即实际是认为:“词类本”为第一性,语言的形态或语言表现出来的各种形式等为第二性;“词类本”不是人的语法意识和归纳的产物,而是人的语法意识和归纳的依据。在词类本质观上持词类本体观,就必然对词类划分性质问题持发现论,可以称之为:发现论的词类本体观。

所有参与那场争论的学者,下意识里都潜藏着“发现论的词类本体观”。我们熟悉吕叔湘所说的“理想的标准应该是对内有普遍性,对外有排他性”、“标准要选得好,恰好抓住本质性的特点”。③吕叔湘:《汉语语法分析问题》,北京:商务印书馆,1979年,第34页。这个“选得好”与“恰好抓住本质性的特点”就是这种下意识的流露,只不过这里吕叔湘将文炼、胡附所说的“客观存在的东西”即“词类本”,表述为词类的“本质性特点”。“词类本”也好,词类的“本质性特点”也好,都是需要去语言现象背后“找出”或“抓住”的已经“客观存在的东西”。王力有词的“本性”、“准性”、“变性”的划分,他说:“所谓本性,是不靠其他各词的影响,本身能有此词性的;所谓准性,是为析句便利起见,姑且准定为此性的;所谓变性,是因位置关系,受他词的影响,而变化其原有词性的。”④王力:《中国语文讲话》,北京:中国语文学社,1951年,第48页。而这个所谓“本性”,也是需要到语言现象背后去寻找或发现的先于人的语法意识和语法归纳的“东西”。甚至认为汉语实词无词类的高名凯也同样有这种潜意识。他说“词类的问题本质上是语法意义的问题,词类是形式所表达的某些语法意义的归类”,⑤高名凯:《在北京大学1959年五四科学讨论会上的发言》,《语言学论丛》(四),上海:上海教育出版社,1960年,第35页。这里“形式”是“语法意义”的“表达”,即“语法意义”是先于“形式”的、第一性的。他还说:“有的时候,一个词的意义本身只可能归纳成某个词类,如‘蚂蚁’不能引申出动作的意义,但这并不说明‘蚂蚁’是名词,因为‘语法的特点就在于它给以词的变化的规则,不是指具体的词,而是指没有任何具体性的一般的词。’”⑥“《马克思主义与语言学问题》,第22页。”(按:此注为高名凯原文所注),高名凯:《关于汉语的词类分别》,《现代汉语参考资料》(下),第213页。原文载《中国语文》1953年第10期。说“蚂蚁”作为只能归纳成名词的词但不是名词,是想说明“词类”不是由特殊到一般归纳而来,而是由一般到特殊即由“一般的词”或“词类意义”⑦高名凯:《在北京大学1959年五四科学讨论会上的发言》,《语言学论丛》(四),第38页。“给以”具体的“词的变化的规则”而来的。包含在这段表述中的一个重要而没有言明的含义是:“一般的词”或“词类意义”(词类)先于“词的变化的规则”客观存在着,它隐藏在可以观察的“词的变化的规则”的后面。这就是说,除了明确提出“词类是我们语言中客观存在的东西”、“区分词类,是为了把这些客观存在的东西分门别类地找出来”的文炼、胡附外,所有与文炼、胡附观点不同甚至对立的学者 (包括吕叔湘、王力、高名凯)思想深处潜藏的观念,竟然与文炼、胡附的发现论的词类本体观本质上完全相同。

吕叔湘“对内有普遍性,对外有排他性”这一词类划分标准的提出,在汉语词类研究史上具有重要意义,因为它实际成为对“词类是我们语言中客观存在的东西”及其词类划分发现论的内涵的具体界定:“找”到“客观存在”的“词类”的标志是它是否符合“对内有普遍性,对外有排他性”的划分标准。然而,半个世纪过去了,词类划分越来越细,以至于细到常常会几十个、甚至几个词为一小类,各家划分出的词类可以多到几十种,仍然难以做到“对内有普遍性,对外有排他性”,“词类”也依然不知藏身何处。如果真有“客观存在”的“词类”,“对内有普遍性,对外有排他性”真是它现身的标志,无数学者历经一百多年的努力,为什么还不见它的踪影?

意图通过词的语法特征把隐藏在语言背后的“词类”“分门别类地找出来”,是一件特别引人深思的事情。如果要在沙漠里寻找海市蜃楼,无论海市蜃楼找得到找不到,我们都知道它的确存在着,也知道要找的是什么;可“词类”是怎么回事,它是否真的存在,我们其实并不知道。对一个不知道的东西,本来无从知晓它存在不存在,更谈不上什么“找”。按照常理,“找”的前提是先弄清楚要找什么。同理,任何划分都应该是先有标准,可我们反倒是在进行词类划分的过程中既寻找“词类”、又寻找词类划分的标准。划分词类的标准和“词类”有着必然联系,据此,如果已知一项可以求得另一项。可是,我们面临的是既不知道划分词类的标准、也不知道“词类”,在这种条件下,去寻找词类划分的标准和“词类”就是一件没来由的事。

为什么无人对“语言自身”是否“客观存在”着“词类”的问题提出质疑?原因应该是我们相信它是不证自明的。然而,被认为是不证自明的观念未必就是正确的,如果得不到证明,它们就很可能是错误的。

任何一种观念必然有其哲学基础,几乎整个语言学界模模糊糊相信的这种理念性、本体性的“词类”的哲学基础是什么?当按照辩证唯物主义的思想方式追问,这个理念性“词类本”来自何方?我们就会发现:不存在先于归纳的“抽象的一般的意义”的“词类本”!因为对理念性“词类本”来自何方的追问,只能有两个答案:第一,理念性“词类本”是先天的——先于语言存在的;第二,理念性“词类本”是从具体语言材料的语法特征里抽象出来的。这两个答案对我们来说,都只能是错误的。因为:理念性“词类”是先天的这种观点,意味着它先于我们对语言现象的归纳,甚至先于语言之前即已存在,这是典型的所谓唯心主义的语言观,因而是错误的。而如果理念性“词类本”是从具体语言材料里归纳抽象出来的,它就不是理念性的,亦即不是先于语言并“体现于词和词的结合、词和词的相互关系之中”的“抽象的一般的意义”。①文炼、胡附:《谈词的分类》,《现代汉语参考资料》(下),第232页。因此,先于语言的理念性“词类本”是不存在的,如果我们要寻找的是这样一种“词类本”,就是注定不可能找到的。“语言自身”“客观存在”着“词类”的词类本体观,本质上是唯心主义 (理性主义)观念,这应当是重视语言研究科学性的我国语言学界始料不及的。

“对内有普遍性,对外有排他性”的词类划分标准始终没有找到,实践上汉语缺乏狭义形态,依据广义形态 (语法特征)又始终不能解决“词无定类、类无定职”的问题,这说明广义形态与词类没有直接联系。词类的划分终归是需要理据的,面对词类这个老大难问题,我们面临的任务是,一方面继续通过广义形态探索汉语词类划分标准的有效性——该怎样划分词类 (how),一方面继续探索汉语词类划分的理据——为什么该这样划分 (why)。上世纪50年代以后,比较系统地思考词类划分理据的是郭锐。

二

郭锐仍然沿着“词类是我们语言中客观存在的东西。区分词类,是为了把这些客观存在的东西分门别类地找出来”的思路前进,无论是否明确意识到了,他不再把词类视作“抽象”的“词类本”。他否认“词类的本质是分布”,批评过去是通过“头脑中已有的类找分布标准,并没有证明为什么找这些标准”。对词类的本质,他明确提出了一个与前人不同的非常重要的观点—— “词类是初始概念”:“词类实际上是以词的词汇层面的表述功能为内在依据进行的分类。词和词类性质的差异先于词的分布的差异,词的词类性质是词固有的,而不是在使用中临时产生的,词类是初始概念(陈保亚1985)。”这段话表述简略,但内涵丰富,每句话背后都隐含着更深的语言观,这段话中的第一句,实际包涵两层意思:第一,词类不是词在句法层面的表述功能的分类,而是词汇层面的表述功能的分类;第二,词的词汇层面的表述功能是内在的。接下来的整个第二句话旨在说明所谓“内在的”“词的词汇层面的表述功能”是什么,最关键的是末尾“词类是初始概念”一句话。这个“初始”指词在组合成句法结构之前,即“词”产生之伊始。“词类是初始概念”意即:词在产生伊始就具有语义、语法性质,词汇的词类归属即由它产生伊始的语法性质规定。不难看出,所谓“内在的”“词汇层面的表述功能”,不仅是就现代汉语的词汇而言,更是就“先于词的分布”的“初始”词而言的。整段话有三个要点:第一,初始词具有表述功能,而“表述功能实际上就是词性。”①本段引文见郭锐:《现代汉语词类研究》,第10、92、89页。第二,初始词的表述功能 (词性)先于它在语法组配中的表述功能;第三,划分词类的依据是初始词的表述功能。②郭锐认为词类的本质是表述功能,所谓“表述功能”指指称、陈述、修饰等语法意义。名词、动词这样的词性区分的内在基础实际上就是指称、陈述这样的表述功能的区分,词类之间的分布差异、形态差异无非是表述功能差异的外在表现。表述功能可分为两个层面:内在表述功能和外在表述功能。内在表述功能是词语固有的表述功能,外在表述功能是词语在某个语法位置上所实现的表述功能。郭锐:《现代汉语词类研究》,第17、23-24页。这三个要点的要害是:词类的本质是个发生学问题。

“词类是初始概念”这一发生学词类观与之前的词类本体观从哲学观上讲是根本对立的。“词类是初始概念”隐含着这样的词类发生观:词类是随着词的产生而产生的,这种词类产生观是经验主义的,而词类本体观是理性主义的。按照理性主义哲学观,“词类本”本身无所谓“初始”不“初始”,因为作为本体的“词类本”没有产生和消亡的问题,产生并消亡的,只能是本体的物质表现形式。

既然词类的本质是个发生学问题,为什么要在“初始”之外,还要用“词固有的”这样一个一般语言学表述来界定它呢?这除了语言的起源问题是禁区外,还因为这些讨论只为一个目的,即为现代汉语词类划分寻找终极依据。 “初始”只反映发生始源点,与今天词类划分标准没有必然联系(“初始”功能不一定保持);而“固有”则表示出“初始”功能与今天词类划分的联系,同时用“初始”、“固有”界定“词类”,是为能在现代汉语中“发现类,识别类”提供理据 (郭锐的“分类实质上是去发现类,识别类”③郭锐:《现代汉语词类研究》,第96页。的观点是文炼、胡附“发现观”的延续),为随后进行的从现代汉语词汇的表述功能中寻找“内在表述功能”或词类划分标准论证其可能性。如果“初始”功能不是固守不变,也就谈不上从现代汉语的词汇功能中去“发现类,识别类”了。也就是说,“词类是初始概念”首先是发生学的,其次才是一般语言学的。“词类是初始概念”,既是语言自身客观存在词类的理据,也是关于词类本质的观点,我们概括为“初始词类观”。

“初始词类观”与“词类本体观”既有本质区别也有共同点。二者的本质区别是:前者视“词类”为词汇产生伊始的初始功能,即词类与语言同时产生;后者实际视“词类”为词汇的具体语法特征的根据,即“词类”是第一性的,形态或形式是第二性的。二者的共同点是:第一,在词类本质观上均持词类天然“客观存在”观 (在人的语法意识和语法实践之前);第二,在词类划分问题上都持发现论。“初始词类观”是在扬弃“词类本体观”的“词类本”为第一性、形态为第二性的因素后对词类发现论的发展。可以将这种词类本质观和词类划分论概括为:发现论的初始词类观。

郭锐明确表示“词类是初始概念”的观点来自陈保亚的《论句法结构》①陈保亚:《论句法结构》,《西南师范学院学报》1985年第2期。一文,但该文中并无“词类是初始概念”的表述,也没有近似的表述,甚至找不出任何发生学的表述。郭锐的“词类是初始概念”应该说是对《论句法结构》中关于词类是“原子概念”的发生学理解。

《论句法结构》一文“旨在找出汉语句法结构中最本质的东西”,文章将汉语句法结构中“最本质的东西”表述为“原子概念”,作者的基本结论是“词类、结构关系是原子概念”,而诸如最简单的句法“结构体”及其直接成分的功能等都是“复合概念”。撇开该文关于“原子概念”(“某一性质不被任何其他概念类推出来”)和“复合概念”(“某一概念能由其他概念类推出来”)的哲学逻辑学问题不谈,仅就文章对词类为什么是“原子概念”的论证看,存在逻辑问题。文章的推论是:“当结构关系一定,结构体的类取决于直接成份的类;若直接成份本身是句法结构,又可将其功能追溯到低一层的直接成份。如此重复,最终可以追溯到词。因此,词类概念是解释句法结构最重要的概念之一,从而也是解决自然语言句法理论最重要的概念之一,那种‘词无定类’和‘汉语无词类’的观点是错误的。”显然,这里因句法结构“最终可以追溯到”而得出了是“原子概念”的结论,是用“词类”偷换了“词”,所以该文关于词类是“原子概念”的命题实际没有依据。而末尾那句因词类是“原子概念”继而进一步得出的“那种‘词无定类’和‘汉语无词类’的观点是错误的”的结论更是缺乏逻辑。虽然词是最终的直接成分与词类是“原子概念”没有逻辑联系,而词类是“原子概念”也与“‘词无定类’和‘汉语无词类’的观点是错误的”这一结论没有逻辑联系,但却反映着作者的观念,而“词类是初始概念”的观点又由此而来,可见这种观念很具代表性,值得稍作分析:该文之所以能由词类是“原子概念”得出“‘词无定类’的观点是错误的”这个结论,有两个没有言明的前提:第一,语法学前提:词类是句法结构的前提,没有词类便没有句法结构;第二,发生学前提:词类先于句法结构存在,没有词类便没有句法结构。这两个没有言明的前提,其实是古今中外语言学从未明确的预设。而“原子概念”不同于前人之处,正在于这个呼之欲出的发生学预设,郭锐看到的正是这一点,因而他把“原子概念”中隐含的发生学含义更加明晰地表述为“词类是初始概念”。可以说,“词类是原子概念”②《论句法结构》中原句为“词类、结构关系是原子概念”,为避免纠缠其他问题,这里省去原句中的“结构关系”,直接表述为“词类是原子概念”,该表述符合作者原意。是“词类是初始概念”的共时语言学表述,而“词类是初始概念”是“词类是原子概念”的发生学表述。

作为明确的表述,“词类是初始概念”为首次提出,但这种初始词类观却不是突然出现的,古今中外的语言观里早已隐含着这一观念。西方几千年来关于语法的词类中心观是初始词类观的基础。半个世纪前的论争中,词类本体观也是以“词类中心观”为理论依据的。③文炼、胡附在《谈词的分类》中引前苏联汉学家德拉贡诺夫的观点:“词类是语法系统的中心,它也影响到词的组成和各种句型。”见《现代汉语参考资料》(下),第221页。“词类中心观”视词类为语法系统的中心,实际就是视词类为语法系统的前提,因为有了系统的中心,才谈得上围绕中心建构起来的系统 (从这个角度看,“词类是初始概念”还具有从发生学的角度为“词类中心观”提供理论支撑的作用)。实际上,我们所有的语言学教材都隐含着初始词类观。例如现代汉语教材说:“词是最小的能够独立运用的语言单位。”这个定义里无一字关涉词性、词类,即并未论及词必定具有特定词性、归属于特定词类。但所有教材下完定义后,接下去就是按词类讲它们的语法特征。这种对于“词”的无一字关涉语法却处处皆是语法的表述,隐含的语言观就是:只要是词,只要是独立运用的最小的语言单位就必定具有词性。现代汉语的“词”如此,产生之初的“词”当然亦不例外。

“词类是初始概念”提出词类的本质是词的初始语法功能,这个观点能否成立是需要论证的。但又像当年提出“词类是我们语言中客观存在的东西”那样,作者没有进行任何论证就这样认定了。为什么老一辈学者认定存在“词类本”并且不加证明,而今天的中青年学者提出初始词类观也不加证明呢?事实上所有学者都未对词类本体观和初始词类观提出质疑,这又是为什么?答案应该是:所有人都认为或下意识地认为这是不证自明的。如果追问初始词类观的理据,很可能被这样反问:难道产生伊始的词没有语法功能?这正是初始词类观最引人入胜之处。

“词类是初始概念”隐含着一系列没有言明但却深深扎根于我们心底的观念系统:语言的产生就是词的产生,词是语言的起始点,词产生即有词性,语法结构的产生即词与词的最初组合。这一系列笔者称之为“词源”语源观和语法组合发生观的观念,正是郭锐“词类是初始概念”提出的观念基础。

三

“词类是初始概念”在词类问题大讨论半个世纪之后提出,并未引起特别的注意,但它的提出具有积极的意义。它首次从词类理据的角度触及到自1866以来的语言学禁区——关于语言起源的议题。虽然陈保亚、郭锐两人的论述中均未出现“发生学”一词 (郭锐是因“分布论”和“原型论”缺乏理据①郭锐认为“分布论”因不加论证、“原型论”因“循环论证”,因而缺乏理据。针对“分布论”,他说:“如果我们心目中事先没有词类区分,不考虑分布以外的其他因素,要纯粹根据分布特征划类,实际上无从下手。”针对“原型论”,他说:“要确定一个词类的原型必须先有了类的区分以及类的典型分布特征才能做到,……这实际上导致了循环论证:一方面,一个词类的原型以及原型的分布特征需要在这个类划出后才能确定;另一方面,划类又依赖于词类的原型的确定。”(《现代汉语词类研究》第72、76页)而提出“词类是初始概念”这个发生学理据的),但无论是出于研究者敏锐清醒的认识,还是由于词类理据研究的必然性所致,“词类是初始概念”这一初始词类观都将引领我们去触及语言学隐藏最深的基石:语言学的古老预设——词是语言的初始样态,即“词源”语源观。

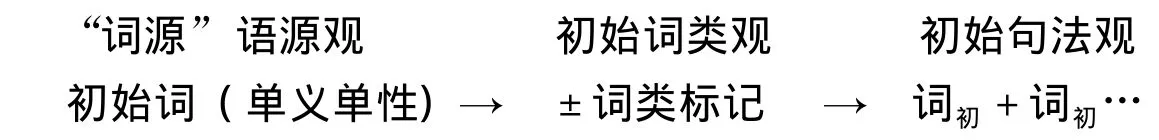

“词类是初始概念”这个初始词类观背后,隐含着一系列发生学观念,或者说还有一系列发生学观念作为支撑,它们是:(一)“词源”语源观:词是语言的初始样态或词是语言的初始单位;(二)初始词类观:产生之初的词有特定的语法功能 (指称、陈述、修饰等),这个特定语法功能决定了它特定的语法性质——词性,即初始语言单位是分别作为单义、单性的动词、名词、形容词等产生的;(三)初始句法观:初始词的组合即句法结构的产生;按发生学顺序,“词源”语源观、初始词类观、初始句法观三者间的关系为:前者为后者的基础,没有前者,就没有后者。亦即:

这种以“词源”语源观为基石搭建起来的语言观体系似乎颇为圆满自洽,而初始词类观可以沟通1950年代的不同观点:既与词类的客观存在观和发现论吻合,又与吕叔湘的语法特征观和建立论一致 (在词汇的所有语法特征后寻找出“固有的”语法特征是一个过程),也支持王力的“词汇-语法”的语义基础观(“表述功能”涵盖语义语法),因而颇具解释力。它似乎解释了汉语为什么存在词类,为什么现代汉语的词类需要到语言现象背后去找,还可扩展开来解释语言为什么自身客观存在着词类,为什么形态语和非形态语都存在词类等 (有的语言中初始词性自己显示出词性标记或者被标记,有的则未显示或未标记;形态语就显示出词性标记,而汉语则未显示其词性标记)。那么,初始词类观正确吗?要回答这个问题,首先必须考察它的基石—— “词源”语源观。

“词源”语源观听来陌生,因为它不见于世界语言学史,是一个未曾经过任何讨论、更遑论被证明的观点。古希腊人很早就对语言的起源问题发生了兴趣。在语言的起源问题所包含的语言的初始样态 (what)、起因 (why)和形成方式的 (how)三个方面中,他们关注的是语言的起因问题。德谟克利特最早提出了“感叹说”,认为语言产生于表示感叹的音节,即感叹词。柏拉图的《克拉底鲁篇》②柏拉图:《克拉底鲁篇》,《柏拉图全集》(2),王晓朝译,北京:人民出版社,2003年,第57-133页。被认为是古希腊关于语言起源问题的著名文献,文中记叙苏格拉底与克拉底鲁和赫谟根尼之间的讨论:“名称”是“约定俗成”的 (约定论),还是“自然”地“表示事物的性质” (本质论),名称是不是由模仿而来 (模仿说)?讨论的方式是通过对“名称”、即词的分析而追溯其词源。这就是说,古希腊人并没有讨论语言的初始样态问题,而是将语言的产生直接与词源联系起来,并直接进入词的起因 (why:模仿说/感叹说)和词的产生方式 (how:约定论/本质论)的讨论。他们没有讨论语言的源头问题,却理所当然地以词为起点讨论语言的起源问题,这意味着未经论证地事先预设了语言的初始样态:再没有比词更原始的语言样态,词就是语言的起始点。①肖娅曼:《语源观的词预设——西方语言学中的“阿喀琉斯之踵”》,《社会科学研究》2009年第1期。既然“词源”语言观仅仅是个古老的预设,如果这个奠定初始词类观基础的预设是错误的,初始词类观也就失去了根基。

进一步考察“词源”语源观预设就会发现,它正是索绪尔所批判的“分类命名集观”的基石(语言既然始于一个个孤立的词的产生,它们汇集起来就是词的集合),亦即:只要持“词源”语源观,就必定持“分类命名集观”。也就是说,“词源”语源观与索绪尔的符号价值系统观是根本对立的。索绪尔符号价值系统观的提出,是现代语言学与传统语言学 (分类命名集观)的分水岭,被索绪尔所批判的分类命名集观是错误的,它的基石“词源”语源观更是根本错误的。因此,“词源”语源观不仅纯粹是个预设,而且是一个根本错误的预设。②肖娅曼:《完成索绪尔未完成的革命——21世纪语言学的历史使命》,《四川大学学报》2009年第3期。

“词”(word)这个来自西方语言学的术语,与中国传统小学的“字”不同,按照今天的权威性定义和普遍看法,它有这样两个基本特征:其一,词是语言系统中最小的能够自由运用的、构成词组和句子的基本单位;其二,词是形态的、句法的、语义的具体特征的结合。③《中国大百科全书·语言文字》,北京·上海:《中国大百科全书出版社》,1988年,第40页;R.R.K.哈特曼、F.C.斯托克:《语言与语言学词典》,黄长著、林书武、卫志强、周绍珩译,李振麟、俞琼校,上海:上海辞书出版社,1981年,第386-387页。也就是说,“词”这一术语含有一系列观念:词主要是概念性的;它是语言的基本单位,更大的单位由它组合而成;它具有特定的语法性质 (以形态或语法功能表现出的词性)。作为初始词类观意义上的初始词,不仅包含了上述一系列观念,实际还多出一条发生学含义:初始词是单性单义的,今天的多义词是由单纯因引申而复杂所致。这些早已有之的观念正是郭锐提出“词类是初始概念”的基础。

“初始词类观”早就隐含于我们语言观之中,“词类是初始概念”首次明白地道出了这一隐藏于我们意识深处的语言观。固然,今天“语言中最小的能够独立运用的语言单位”是词,但凭什么说语言的“初始”单位就是“词”?固然,只要是语言就有表述功能,但凭什么说产生伊始的语言的表述功能是单性单义的?如果对此提出质疑,并试图进行证明,会发现视产生伊始的语言的样态为“词”的观念,需要面对这样一个容易被忽略的问题:词主要是就概念而言的 (正如语言学教材所说:词义具有“概括性”④黄伯荣、廖序东:《现代汉语》(上),北京:高等教育出版社,1991年,第279页。)。说语言的初始样态是“词”,就意味着语言的产生始于一个个概念的产生,亦即持这样的语言发生观:概念的产生即语言的产生。这与心理学、人类学认为概念是思维发展到高级阶段的产物这一共识相对立。著名美国人类学家和语言学家萨丕尔说过:“语言本是一种在概念水平以下使用的工具……没有语言,思维的产生和日常运用未必更能想象。”⑤萨丕尔:《语言论》,陆卓元译,陆志韦校,北京:商务印书馆,2002年,第13、14页。认知水平达到相当程度才有思维,有思维才有概念,而没有语言哪来的认知能力、思维和概念?就此而言,语用学的言语行为理论还有其发生学的重要意义,因为“以言行事”⑥塞尔:《什么是言语行为》,《语言哲学》,马蒂尼奇编,牟博、杨音莱、韩林合等译,北京:商务印书馆,1998年,第229-248页。不仅是语言最基本的功能,也是语言最原初的功能,亦即萨丕尔所谓的“在概念水平以下使用的工具”。语言先于以概念性为特征的“词”,把“词”视作语言的初始样态,是违背人类学、心理学等相关学科研究成果的。

初始词类观也与语言实际相悖。如果我们寻求古汉语材料的支持,就会发现初始词类观不能得到古汉语的支持。无论从文字、音韵、训诂那一方面都不支持越早古汉语的基本单位的表述功能 (语义、语法)越单纯 (单义、概念性)。恰恰相反,古汉语的实际表明,越早的古汉语语意越浑沌,语法功能越不分明。例如:甲骨文被列为名词的“水”、“雹”、“露”、“雨”、“雷”、“风”等,文字构型实际上分不出本是名词还是动词。甲骨文“亯”字的功能,不仅是后世“享”、“亨”、“烹”(“亯”的分化)三字的全部功能之合,而且超出三者之合。①肖娅曼:《上古“亯”的浑沌性与分化性——浑沌语言学的一个古汉语例证》,《汉语史研究集刊》(十五),成都:巴蜀书社,2012年。始见于金文沈子簋的第一例“是”,用法复杂,无论语义还是语法,都根本无法按“词”的模式来理解它。②肖娅曼:《原初“是”的浑一性——沈子簋之“是”与代词说和形容词说》,《汉语史研究集刊》(十),成都:巴蜀书社,2007年。而时代越晚,汉语字的用法(语义、语法)往往越单纯,“亯”的分化字“享”、“亨”、“烹”,出现的先后与用法的关系是:越晚出现者用法越单纯。对比《汉语大字典》与《现代汉语词典》的相同字例,这种情况屡见不鲜。

“词类是初始概念”实际是信念 (相信词类的“客观存在”)的产物,而非科学研究的结果。郭锐“找出”了汉语的“词类体系共20个基本类”,并“发现”:“类别区分细,类别数目多”正是“汉语词类的特点”之一。③郭锐:《现代汉语词类研究》,第300页。这就是说,不是他要把汉语的词类划为20类,而是汉语“固有的”“词类体系”就是这20类,其他学者如胡裕树的13类,黄伯荣和廖序东、邵敬敏、张斌的14类,朱德熙的17类,④胡裕树:《现代汉语》(增订本)第三版,上海:上海教育出版社,1981年;黄伯荣、廖序东:《现代汉语》(下),北京:高等教育出版社,1991年;邵敬敏:《现代汉语通论》,上海:上海教育出版社,2001年;张斌:《新编现代汉语》,上海:复旦大学出版社,2002年;朱德熙:《语法讲义》,北京:商务印书馆,1982年。这些划分都是错误的。试想,郭锐那析取、合取并用的一长串复杂的词类划分标准,甚至都不可能是有史以后“潜龙,勿用”(《易经·乾》)、“断竹,续竹,飞土,逐肉”(《吴越春秋·孝子弹歌》)时代语言 (结构简单,语意浑沌)内在表述功能的反映,怎么可能是汉语产生伊始的“词类”“固有的”内在表述功能的反映?

“词类是初始概念”的观点,从语言的起源角度来认识词类的本质,较之上世纪的词类本体观是一个很大的进步。但无论是五六十年前的“区分词类,是为了把这些客观存在的东西分门别类地找出来”,还是郭锐的划分词类“实质上是去发现类,识别类”,都是试图在语言的背后去发现或寻找“词类”。然而,无论是作为理念性的抽象实体,还是作为“初始概念”的“词类”,都是不存在的,语言现象背后也不存在划分词类之前已经预先存在的符合“词有定类,类有定职”的“词类”。所谓“对内有普遍性,对外有排他性”的划类标准,也不可能在人们的语法归纳前预先存在,郭锐的那些析取、合取并用的一长串复杂的划类标准,并非“发现”和“识别”出的词类标准,而是归纳的结果。迄今我们归纳出的所有词类划分标准,无一不是我们语法实践的结果。

语言背后没有“词类”,词类是语法意识和语法实践的结果。停止在语言背后寻找并不存在的“词类”,这并非要否定我们上百年的语法实践,而是要认清我们语法实践的真正性质——人为语言立法,而非语言天然有法。批判作为整个语言学研究基石的“词源”语源观预设,同时建立起能够支撑现代语言观的崭新语源观,是21世纪语言学的艰巨任务和历史使命。一方面,不破除“词源”语源观,就很难开启新的语源观的研究;另一方面,如果不能提出崭新的语源观,就不可能批倒“词源”语源观。为此,笔者历经十余年,在批判“词源”语源观的同时,提出了浑沌语言学理论,其基本观点是:语言的初始样态不是词,而是浑沌语,语言的形成与发展,从根本上说,不是由简单而复杂,而是由浑沌而分化。浑沌语作为早期人类的原始交际工具,是一种离不开当下语境的、前结构性、前层级性语言,是行事、认知、情感浑然一体的“浑语”,即词 (概念)尚未从背景 (语境)、事情 (语)、情感浑然一体中分解出来。从语用功能而言,原始浑沌语是陈述、祈使、感叹甚或疑问浑然一体。而浑沌语的分化,即是原始词汇的产生,同时也是原始语法结构的产生。语言的词汇系统、语法系统、语音系统,均源自浑沌语的分化。语言系统从根本上说,是由浑沌语分化发展而来。

“词类”不是“初始概念”,“词的词类性质”不是自语言产生伊始的词所“固有的”;“词有定类”“类有定职”,以及“对内有普遍性,对外有排他性”的划分标准等观念,其实质都是视词类天然有法,都是错误因而必须摒弃的。词类是语言系统发展成熟后,人的语法意识和语法实践 (归纳)的结果。我们需要从“发现”、“识别”词类的方向折回,建立人为词类立法观,逐步达成划分词类标准的共识,到那时,汉语的词类问题就将不再是老大难问题。