丙酸倍氯米松鼻喷雾剂合依匹斯汀治疗变应性鼻炎临床研究*

2013-09-04范海生张淑君梁顺美

范海生 张淑君 梁顺美

(广东省佛山市南海区第二人民医院 佛山 528251)

随着现代工业高速发展,环境污染逐渐加重,变应性鼻炎(AR)发病率逐年上升。AR是临床上极其常见的鼻科疾病之一,也是常见的呼吸道变应性疾病,可影响睡眠、导致工作效率下降、影响儿童记忆力,给社交带来麻烦,它严重影响患者的健康和生活质量。变应性鼻炎还与结膜炎、分泌性中耳炎和鼻息肉的发病有密切关系。尤其值得注意的是,本病还是诱发支气管哮喘的重要危险因素之一。临床上糖皮质激素制剂或抗组胺药物常被用于治疗AR。为了评价丙酸倍氯米松鼻喷雾剂联合依匹斯汀治疗AR的疗效,我院自2011年3月~2012年2月对159例AR患者采用随机、对照的方法进行临床观察。现报告如下:

1 资料与方法

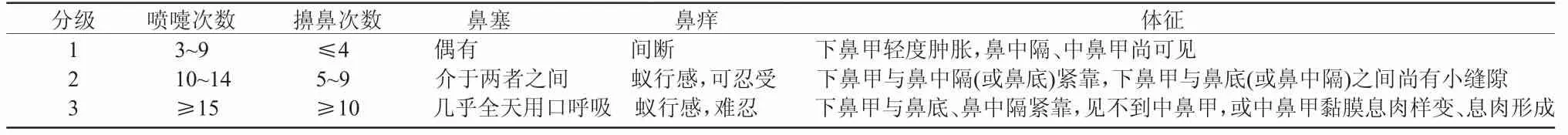

1.1 临床资料 自2011年3月~2012年2月选择本院门诊确诊的159例AR患者,均符合1997年海口会议制定的标准[1]。男77例,女82例;年龄6~67岁,平均36岁;病程3个月~20年,平均6年。随机分为两组,治疗组80例,应用丙酸倍氯米松鼻喷雾剂喷鼻,依匹斯汀片口服;对照组79例,应用丙酸倍氯米松鼻喷雾剂喷鼻治疗;两组疗程均为4周。所有患者经过筛选均无用药禁忌,并除外伴随鼻腔鼻窦炎性反应、鼻息肉、鼻中隔严重偏曲、药物性鼻炎以及伴有其他部位过敏症状者。用药前一周停用其他局部类固醇激素、抗组胺药、减充血剂等药物。所有入选患者处于发病状态,具有典型变应性鼻炎症状,分级标准见表1。变应原皮肤试验呈阳性反应,至少1种为(++)或(++)以上,或变应原特异性IgE阳性。

表1 变应性鼻炎症状分级

1.2 治疗方法 治疗组:患者每天早晨及晚上用丙酸倍氯米松鼻喷雾剂喷鼻,每次每鼻孔2揿(含丙酸倍氯米松100 μg),2次/d,依匹斯汀片口服,1次/d,每次10 mg;对照组:每天早晨及晚上应用丙酸倍氯米松鼻喷雾剂,每次每鼻孔2揿,2次/d。两组均治疗4周。

1.3 疗效评定标准 按《变应性鼻炎诊断及疗效评定标准》(1997年海口会议)[1],根据治疗前后症状和体征改善的情况来评定疗效,分为显效、有效、无效。(治疗前总分-治疗后总分)/治疗前总分×100%,≥50%为显效,50%~20%为有效,≤20%为无效,总有效率=显效率+有效率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 11.5软件包进行统计分析,计量资料以均数±标准差(±S)表示。两组各项参数比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

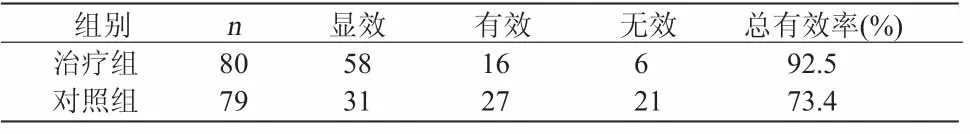

治疗后每周复诊1次,治疗4周为1个疗程。大部分患者鼻塞、喷嚏、流涕、鼻痒、鼻黏膜肿胀的临床表现均有明显改善,两组治疗前后临床表现比较有统计学意义(P<0.05)。见表2。治疗组总有效率为92.5%,对照组为73.4%,两组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。治疗过程中部分患者出现鼻腔、咽部干燥不适,涕中带血丝,未经处理,停药后症状消失,两组均无鼻中隔穿孔发生,均无全身不良反应,无中途停药者。

表2 两组治疗前后各指标评分比较 (±S) 分

表2 两组治疗前后各指标评分比较 (±S) 分

组别 时间 喷嚏 鼻痒 鼻涕 鼻塞 鼻部体征治疗前 2.5±0.6 2.7±0.5 2.8±0.2 2.6±0.7 2.2±0.3治疗组 治疗后 0.4±0.5 0.5±0.4 0.3±0.4 0.4±0.3 0.3±0.2治疗前 2.3±0.4 2.7±0.3 2.6±0.3 2.7±0.5 2.1±0.4对照组 治疗后 1.1±0.4 0.8±0.5 0.9±0.3 0.6±0.2 0.7±0.1

表3 两组临床疗效比较 例

3 讨论

AR是特异性个体接触致敏原后由IgE介导的以炎性介质释放为开端的、有免疫活性细胞和促炎细胞以及细胞因子等参与的鼻黏膜慢性炎症反应性疾病。其主要症状为频繁发作的鼻痒、打喷嚏、过量的鼻分泌物和显著鼻塞等[2]。近年来,由于全球工业化进程加快,特别是广东地区,加工业高度发展,空气污染、室内环境和生活方式改变等导致当今大多数AR患者症状较重、病程持续、发病较早,常有多重致敏性和伴发变应性哮喘、变应性结膜炎等其他变应性疾病[3]。目前AR的治疗方法主要有三大类:避免接触变应原、药物治疗和变应原特异性免疫治疗。避免接触变应原常常难以奏效,药物仍然是治疗AR的主要方法。AR是以细胞炎性浸润和引起症状的介质释放为特征的鼻黏膜炎症[4],药物治疗的主要目标是抑制炎性细胞的活化和介质释放以及阻断其相应受体。一般来说,介质阻滞剂只能抑制临床症状,而不能有效地抑制炎症反应。因此,AR的治疗策略主要应基于复杂的炎症反应而不是单独依据症状[4]。目前临床一线用药主要为抗组胺药和局部糖皮质激素。

丙酸倍氯米松鼻喷雾剂是目前临床常用于治疗AR的第二代鼻用皮质类固醇,是一种强效局部用糖皮质激素类药物,在鼻腔内呈现强有力的抗炎作用,在治疗剂量下不会产生全身性副作用。其作用机制是增强内皮细胞、平滑肌细胞和溶酶体膜的稳定性,抑制免疫反应和降低抗体合成,从而使组织胺等过敏活性介质的释放减少和活性降低,并能降低抗原-抗体结合时激发的酶促过程。局部应用对鼻黏膜有直接抗炎、抗过敏作用,可有效控制鼻痒、打喷嚏、流涕、鼻塞等过敏症状。对常年性和季节性AR均有治疗作用,疗效好,药效长,且无明显不良反应,儿童和老年人均可应用。

依匹斯汀对H1受体具有强力亲和性,并具有抑制化学介质释放的作用。由于化学结构的特点,本品难以通过血脑屏障,故中枢神经系统的不良反应少。本品的作用持久,每日给药1次即可。

本研究表明,丙酸倍氯米松鼻喷雾剂联合依匹斯汀可有效对抗变应性鼻炎的鼻痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等鼻刺激症状,两组治疗前后临床表现比较差异有统计学意义(P<0.05),两组总有效率比较差异有计学意义(P<0.05)。两种药物不良反应发生率均较低,均无严重不良反应。AR是系统性炎症反应在鼻部的表现,局部性炎症治疗的同时要考虑到系统性炎症治疗,以控制疾病的发展和迁延[5]。本研究显示丙酸倍氯米松鼻喷雾剂与依匹斯汀两者联合应用可产生叠加和互补的抗炎效应,因为AR是由于炎性细胞和化学介质之间复杂的相互作用引起的,早期反应释放的化学介质促进炎性细胞从外周血移行到鼻黏膜引起迟发反应。

总之,应用丙酸倍氯米松鼻喷雾剂联合依匹斯汀治疗变应性鼻炎安全,效果好,且价格适中,较单一给药作用更明显、快捷,其全身及局部不良反应极少,且对预防哮喘、慢性鼻窦炎等并发症有积极的作用,是治疗变应性鼻炎较好的治疗方案。由于本组随访时间较短,其长期疗效及不良反应尚需进一步观察。

[1]中华医学会耳鼻咽喉科学分会,中华耳鼻咽喉科杂志编委会.变应性鼻炎诊断标准及疗效评定标准(1997年修订,海口)[J].中华耳鼻咽喉科杂志,1998,33(5):134-135

[2]孔维佳.耳鼻咽喉头颈外科学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2010.75-80

[3]Kim K,Sussman G,Hebert J,et a1.Desloratadine therapy for symptoms associated with perennial allergic rhinitis[J].Ann Allergy Asthma Immunol,2006,96(3):460-465

[4]董震,程雷.重视变应性鼻炎药物的合理应用[J].中华耳鼻咽喉头颈外科,2008,15(7):481-483

[5]Borish L.Allergic rhinitis:systemic inflammation and implications for management[J].J Allergy Clin Immunol,2003,112(6):1 021-1 031