长洲枢纽三线四线船闸平面布置研究

2013-08-29刘俊涛庞雪松潘荣友

刘俊涛,庞雪松,潘荣友

(1.交通运输部天津水运工程科学研究所 工程泥沙交通行业重点实验室,天津300456;2.天津大学 建工学院,天津300072;3.广西壮族自治区港航管理局,南宁530012)

长洲枢纽位于西江干线,是西江干线最后一座枢纽,下距梧州12 km。长洲枢纽座落在西江干流浔江河段的长洲岛上,坝轴线横跨两岛三江,三江分别为内江、中江、外江,两岛为长洲岛和泗化洲岛[1]。长洲水利枢纽挡水建筑物总长3 000 m,坝顶高程34.6 m(56 黄海高程,下同),从左至右布置有:右岸接头重力坝及土石坝、内江电站(6 台机组)、内江泄水闸(12 孔)、长洲岛土坝、中江泄水闸(15 孔)、泗化洲岛土坝、鱼道、外江电站(9 台机组)、外江泄水闸(16 孔)、一线船闸(2 000 t 级)、两孔冲沙闸、二线船闸(1 000 t 级)。一线船闸、二线船闸[1]闸室有效尺度分别为200 m×34 m×4.5 m(长度×宽度×门槛水深,下同)和185 m×23 m×3.5 m。两线船闸设计单向年通过能力为4 012×104t。

拟建三线、四线船闸可供选择位置有两处,分别为长洲岛右侧和外江二线船闸右侧,简称中江方案和外江方案。中江方案位于中江泄水闸左侧;外江方案位于现有二线船闸右侧台地,由陆域开挖而成。拟建三线、四线船闸均按3 000 t 级船闸等级设计,闸室有效尺度为330 m×34 m×5.8 m,每级船闸单线设计通过能力为3 100×104t[2]。

为判别2 个方案的可行性及船闸平面布置的合理性,开展了定床整体水工物理模型试验和遥控自航船模试验。整体水工物理模型设计为正态定床,模型比尺为1:125,上游始于枢纽坝址上游7 000 m 处,下游至长洲岛尾下游约1 000 m 处,模拟范围全长17 km。遥控自航船模几何比尺为1:125,代表船型为1+2×2 000 t级船队和3 000 t 级货船,船型尺度分别为182.0 m ×16.2 m ×2.6 m 和90.0 m ×16.2 m × 3.6 m[3]。

通过研究2 个方案的船闸上下游引航道口门区和连接段航道通航水流条件和船模航行条件,最终确定了三线、四线船闸合理可行的工程布置方案,为工程设计提供了科学依据。

1 河段概况

长洲水利枢纽所处河段共有三座岛,三座岛呈品字形分布,上游为思恩洲岛,下游长洲岛和泗化洲岛分列左右两侧。思恩洲岛位于枢纽上游2 000 m 处,将主河道分为左右两汊,右汊为较宽,为主河道。长洲岛居左,泗化洲岛居右,将河道分为三汊,由左至右分别为内江、中江和外江。长洲岛较大,泗化洲岛较小,中江与外江泗化洲岛尾汇合成为大外江,也称龙圩水道[4]。工程河段河势见图1。

长洲水利枢纽上游建有2 座桥梁[5],上游为浔江铁路桥,距离长洲水利枢纽坝轴线约4 000 m,铁路桥轴线位置河宽约950 m。铁路桥设置了2 个相邻的通航孔,跨径为95 m,临近右岸。

浔江铁路桥下游1 000 m 建有浔江公路桥,公路桥横跨思恩洲,轴线位置河宽约为1 350 m,较浔江铁路桥跨度宽约400 m。公路桥设置2 个相邻的通航孔,跨径为135 m,临近右岸。浔江公路桥与铁路桥呈5°夹角,公路桥与铁路桥通航孔连线与铁路桥轴线法线方向呈14°夹角,与公路桥轴线法线呈9°夹角。

2 河段水流特性分析

长洲水利枢纽发电及泄洪基本按天然情况各江流量分配比进行调度,水库运行方式在汛期和非汛期有所不同。中枯水流量高水位运行、中洪水流量低水位运行、大洪水流量敞泄运行。当流量Q<10 000 m3/s 时,水库维持较高的20.6 m 水位运行;当流量10 000 m3/s≤Q<17 000 m3/s 时,水库降低水位至18.6 m 运行;当流量Q≥17 000 m3/s 时,机组停发,水库敞泄。

试验研究结果显示,当流量Q≤7 000 m3/s 时,枢纽运行在正常蓄水位,内、外江分流比受电站调度运行方式的影响非常明显,此时中江不过流,受此影响,思恩洲左汊和长洲岛头汊道流量均有所增大。当流量7 000 m3/s<Q≤17 000 m3/s 时,中江开始过流,中江分流比随流量增大逐渐增大,内江和外江分流比均减小。当Q>17 000 m3/s 时,枢纽敞泄,长洲岛头汊道分流比有所增大,内江分流比也随之增大,中江分流比略有减小,其他汊道分流比变化不大。

2.1 枢纽上游水流特性分析

枢纽上游流速左右分布不均,铁路桥轴线位置主流靠右,流速较大,左侧流速较小,思恩洲左汊流速与右汊流速比约为1:2。枢纽上游流速沿程分布不均,石良塘口附近流速最大,长洲岛和泗化洲岛头附近流速较小。枢纽上游流速随着流量的增大而增大,长洲岛头的斜流强度随着流量的增大而增大。

当枢纽在20.6 m 水位运行时,上游属于库区航道,水深条件很好,流速很小,桥区流速不超过0.65 m/s,长洲岛头附近流速不超过0.2 m/s。当枢纽运行在18.6 m 水位时,水深条件也较好,流速稍有增大,桥区附近流速不超过1.44 m/s,长洲岛头附近流速不超过0.9 m/s。当枢纽敞泄时,上游流速大幅增大,最大流速发生在40 700 m3/s 时,此时桥区流速最大达到2.66 m/s,长洲岛岛头流速达到1.48 m/s。

2.2 枢纽下游水流特性分析

枢纽下游龙圩水道呈S 形,河道左侧建有整治工程,受整治工程控导,枯水期主流靠右,过西江大桥后主流左偏贴岸,与内江主流汇合沿左岸而下。

当Q≤7 000 m3/s 时,中江不过流,外江水流沿泗化洲岛右岸而下,并在岛尾处向中江扩散,流速减小,流速分布在1.4~2.0 m/s,近坝段流速较大。此时泗化洲岛右侧的中江为死水区。

当7 000 m3/s<Q≤17 000 m3/s 时,中江开始过流,中江与外江水流在泗化洲岛尾处汇合,在岛尾处形成缓流区,两江水流顺势而下,在下游弯道段主流区靠近右侧,坝下流速分布在1.1~1.9 m/s,近坝段流速较小,西江大桥河段流速最大。

当Q>17 000 m3/s 时,枢纽敞泄,上、下游无明显水位差,河道恢复到天然状态,此时中江和外江水流在泗化洲岛尾汇合,主流取直通过下游的逆时针弯道,汇合段水流流速随流量的增大而增大,坝下流速分布在1.6~2.6 m/s,近坝段流速较小,西江大桥河段流速最大。

3 中江方案研究

3.1 中江方案工程布置

中江方案位于长洲岛右缘,中江泄水闸左侧,临江而建。三线船闸居右,四线船闸居左,两座船闸并排平行布置。三线四线船闸共用上下游引航道,上游引航道长715 m,宽145 m。口门位于长洲岛右缘,右侧设上导航墙,长712 m,上导航墙堤头距枢纽637 m,距浔江公路桥主通航孔直线距离2 500 m。由于上游主航道位于河道右侧,船闸上游口门区与主航道由一“S”型弯道相连,横跨外江和中江。下游引航道长500 m,宽145 m,下导航墙长500 m,下导航墙堤头距枢纽950 m。下游口门区通过开挖边滩形成连接段航道,与右侧主航道平顺衔接。中江方案平面布置见图1。

3.2 研究结果

(1)上游通航条件。

该方案共开展了9 组不同流量条件下的通航水流条件试验,同时开展了4 组流量级的船模航行试验。

船闸上游航道属于库区航道,可航水域宽阔。由于上游建有2 座大桥,大桥的主通航孔均设在右侧,使得船闸上游口门区航道与主航道以“S”型弯道相连,公路大桥与铁路大桥桥区航道和船闸口门区航道均属于限制性航道,因此,在2 个限制性航道之间所需连接的航段可称之为桥闸连接段航道,该航道可宽可窄,其航道边线可根据实际航行轨迹来设置。

试验结果显示,三线四线船闸上游通航条件很差,主要原因即桥闸连接段航道通航条件不能满足要求[6]。不论船模出闸进入桥区航道还是船模通过桥区航道进闸,均需通过桥闸连接段航道,也就是说船模是携带了桥闸连接段航道通航条件信息进出闸,所以,该连接段航道通航条件是制约三线四线船闸上游通航条件的关键。

李一兵等[7]通过研究认为,要满足船舶安全航行的要求,同岸连接的连接段航道内水流条件应满足:纵向流速≤2.5 m/s;横向流速≤0.45 m/s。对于异岸连接的连接段来说,连接段与主流的交角应尽可能减小,并控制在20°以内。当主流流速为2.0 m/s 时,Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级船闸的连接段与主流的交角不宜大于20°;当主流流速为2.5 m/s 时,Ⅲ、Ⅳ级船闸的连接段与主流的交角不宜大于15°,而Ⅴ级船闸的口门区与主航道应尽量布置在同一岸。

由于三线四线船闸上游口门区航道与公路桥主通航孔航线呈45°夹角,并且走向相反,致使连接段航道的航线呈“S”型弯道,受此影响,连接段航道横向流速非常大,在7 000 m3/s 流量时横向流速已达到0.60 m/s,在17 000 m3/s 流量时横向最大流速已达到1.37 m/s,远远超出船舶航行要求。

上游口门区位于长洲岛岛头,在中江和内江的分流口处,由于缺少掩护,致使上游口门区内靠近长洲岛岛头附近横流较大。由于Q思恩洲左<Q内江,所以在长洲岛头附近必然存在斜向内江的水流,斜流流速随着流量的增大而增大,斜流流向变化不大。当流量超过17 000 m3/s 时,上游口门区横流超过《内河通航标准》[GB50139-2004](以下简称《标准》)要求,并且随着流量的增大而快速增大,在40 700 m3/s 流量条件下达到0.95 m/s。中江方案上游通航水流条件试验结果见表1。

船模航行试验研究结果显示,在中水流量(17 000 m3/s)以上时,上游口门区及连接段航道通航条件已不能满足设计要求。

(2)下游通航条件。

该方案共开展了9 组不同流量条件下的通航水流条件试验,同时开展了3 组流量级的船模航行试验。

表1 中江方案三线四线船闸上游通航条件研究结果汇总表Tab.1 Navigation flow condition in upstream channel of 3rd and 4th line ship locks of middle river plan

试验研究结果显示,在各级流量条件下,长州枢纽三线四线船闸下游口门区均完全位于回流区。当流量小于7 000 m3/s 时中江不过流,船闸下游口门以下1 000 m 范围内基本为死水区。当流量大于7 000 m3/s 时中江过流,船闸下游回流区位于口门以下500 m 的范围内,回流范围随中江流量的变化不大,下游口门区通航水流条件基本满足《标准》要求。船闸下游连接段航道通航水流流速在2.0 m/s 以内,横向流速不超过0.45 m/s,基本满足设计要求。中江方案下游通航水流条件试验结果见表2。

表2 中江方案三线四线船闸下游通航条件研究结果汇总表Tab.2 Navigation flow condition in downstream channel of 3rd and 4th line ship locks of middle river plan

船模试验结果显示,在各级流量条件下,下游通航条件均能够满足船模安全通过口门区及连接段航道进出三线四线船闸的要求。

4 外江方案研究

4.1 工程布置

三线四线船闸外江设计方案位于现有二线船闸右侧台地,两线船闸平行并排布置,船闸轴线相距57 m。四条线船闸轴线走向平行,三线船闸轴线与二线船闸轴线相距130 m,中间由宽85 m 的土坝相隔,三线船闸上闸首位较二线船闸上闸首下移100 m(图2)。三线四线船闸上引航道与主航道平顺衔接,三线四线船闸上游口门与一线二线船闸上游口门基本持平,上引航道长700 m,宽153 m,底部高程为12.8 m;左侧导航墙下距枢纽坝轴线600 m,上距公路大桥2 400 m。

4.2 研究结果

(1)上游通航条件。

该方案开展了10 级流量通航水流条件试验、选用2 000 t 级船队和3 000 t 级单船分别开展了8 组和4组流量级的船模航行试验。

试验研究结果显示,三线、四线船闸的建设,除对一线、二线船闸口门区及连接段的局部水域外,对枢纽上游整体表面流速分布、断面流速分布以及各汊道分流比没有明显影响。

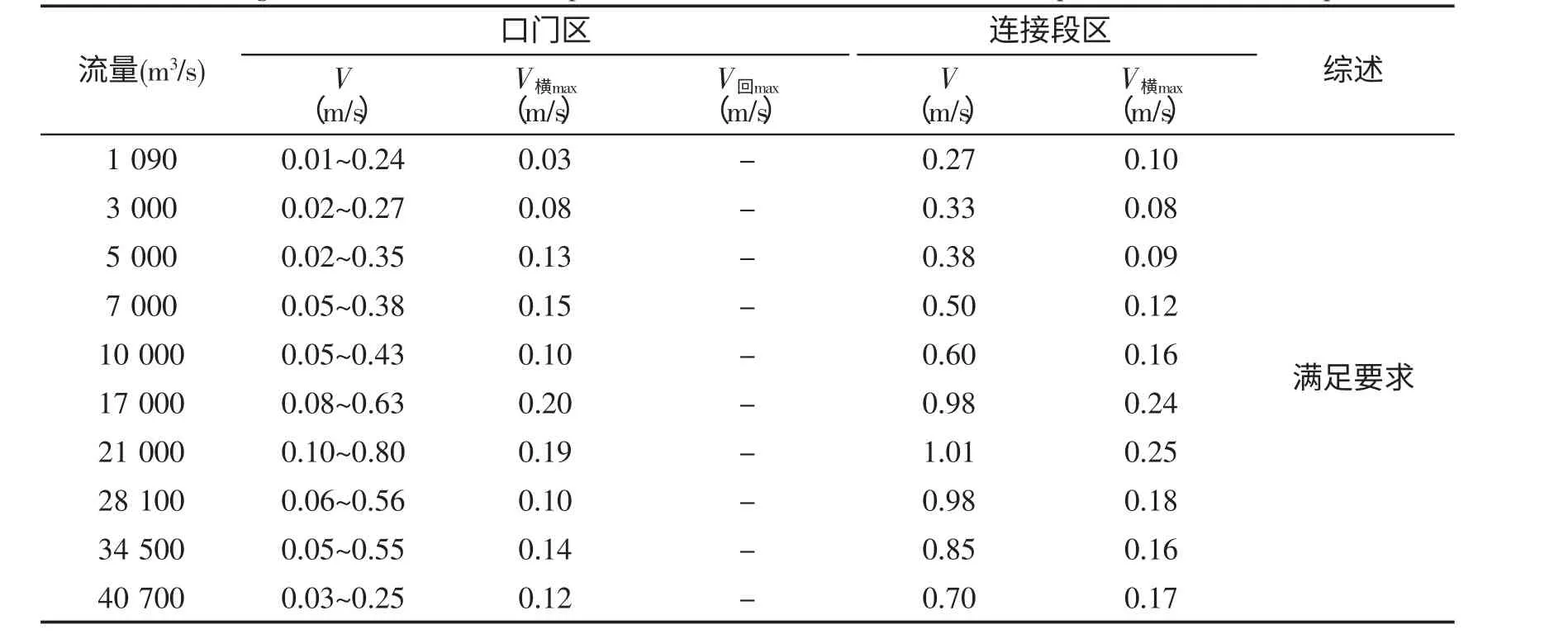

受一线船闸左侧导航墙的影响,三线、四线船闸上游口门区基本位于缓流区,最大流速为0.80 m/s,最大横向流速为0.20 m/s,无回流,通航水流条件满足《标准》要求;三线四线船闸上游口门区连接段航道内最大流速为1.01 m/s,最大横向流速为0.25 m/s,无回流,通航水流条件满足设计要求。船模航行试验结果显示船模能够顺利通过口门区和连接段进出三线四线船闸。外江方案上游通航水流条件试验结果见表3。

表3 外江方案三线四线船闸上游通航条件研究结果汇总表Tab.3 Navigation flow condition in upstream channel of 3rd and 4th line ship locks of outer river plan

一线二线船闸上游口门区通航水流条件因三线四线船闸的建设略有变差,口门区横向流速增大0.10 m/s,最大横向流速为0.46 m/s,除个别点外基本满足《标准》要求。

(2)下游通航条件研究。

该方案共开展了10 级流量通航水流条件试验,选用2 000 t 级船队和3 000 t 级单船分别开展了8 组和4 组流量级的船模航行试验。研究结果显示:

受一线船闸右侧导航墙的掩护,在导航墙下游形成一顺时针回流区,回流区范围覆盖一线二线船闸下游口门区的大部分和三线四线船闸下游引航道口门区的全部。在各级流量条件下,三线四线船闸下游口门区通航水流条件均能满足《标准》要求。连接段流速分布在0.96~1.55 m/s,最大横向流速分布在0.48~0.59 m/s,位于连接段末端,连接段通航水流条件稍差。

2 000 t 级船队航行试验结果显示,船模在上行通过连接段时需操最大约18°的左舵,下行时在连接段操约12°的右舵便能顺利通过连接段航区进入主航道。3 000 t 级单船航行试验结果显示,在各级流量条件下均能够较为顺利进出三线四线船闸下游口门区和连接段航区。

三线四线船闸的建设对一线二线船闸下游口门区通航水流条件无明显影响,但对连接段航道存在不利影响。当Q≤5 000 m3/s 时,外江和中江泄水闸关闭,外江电站泄流,由于泗化洲岛尾右缘建有高程约8.0 m 平台,平台挤压主河道,洲尾河道左侧地形较高,在地形和电站导水建筑的共同作用下,枯水期水流由左侧斜向右侧主航道,并且在距离一线船闸下游口门500~700 m 区域进入主航道,从而造成该区域水流横向流速较大。

表4 外江方案三线四线船闸下游通航条件研究结果汇总表Tab.4 Navigation flow condition in downstream channel of 3rd and 4th line ship locks of outer river plan

5 结语

通过开展多组通航水流条件试验和遥控自航船模试验,对长洲枢纽三线、四线船闸布置位置进行了较为深入的研究,研究结果表明[8]:

(1)三线、四线船闸中江方案中,由于船闸上游口门区位于长洲岛岛头,上游汊道和三江分流比的变化,使得长洲岛头一直存在斜向内江的横向流速,该流速随着流量的增大而增大。由于位于库区,该横向流速很难通过工程方案控制,船模航行试验也揭示了船舶进出口门区较为困难,安全隐患极大。

(2)枢纽上游公路桥和铁路桥通航孔位于河道右侧,桥闸连接段航道非常弯曲,在中洪水流量条件下不能满足三线四线船闸中江设计方案的通航要求。研究表明,中江方案不能与原航道平顺的衔接,致使上游连接段航道扭曲,连接段航道内通航水流条件恶劣,船舶难于操控。

(3)中江方案下游口门区回流和横流强度不大,船模进出口门区和连接段航道较为顺利。根据长洲枢纽调度规则,中枯水流量条件以下中江不过流,随着流量增大,中江过流,因此,泄水闸的开启对于船闸下游连接段航道会产生一定的影响,但该问题可以通过延长导航墙的方法予以解决。

(4)外江方案试验研究结果表明,三线、四线船闸上游口门区及连接段航道内通航水流条件均能满足《标准》要求,对一线二线船闸上游口门区流速略有影响,但基本满足设计要求。

(5)三线、四线船闸下游口门区和连接段航道内通航水流条件满足《标准》要求,船模能够较为顺利进出航行;受三线四线船闸开挖影响,枯水期一线二线船闸下游连接段航道内横向流速有所增大,试验表明可通过延长导航墙或者增设导流墩予以解决。

(6)综合长洲枢纽三线、四线中江方案和外江方案试验结果,表明现状条件下中江方案不成立,外江方案可行,优选外江右岸作为三线四线船闸平面布置位置。

[1]刘俊涛,黎国森.长洲水利枢纽三线四线船闸初步设计阶段整体水工模型试验研究报告[R].天津:交通运输部天津水运工程科学研究所,2009.

[2]刘俊涛,黎国森.长洲水利枢纽三线四线船闸工可阶段整体水工模型试验研究报告[R].天津:交通运输部天津水运工程科学研究所,2010.

[3]黎国森,刘俊涛.郁江口及羊栏滩汇流段船舶对会条件改善措施研究[J].水道港口,2009,30(4):119-122.LI G S,LIU J T. Research on improvement measures of ship encountering condition in Yujiang River estuary and confluence reach of Yanglantan[J]. Journal of Waterway and Harbor,2009,30(4):119-122.

[4]唐存本,张思和.西江龙圩水道航道整治试验分析研究一——龙圩水道河性分析[J].水利水运科学研究,1987(2):13-25.TANG C B,ZHANG S H. Experiment investigation of longxu waterway improvement on Xijiang river-An analysis of the characteristics of longxu waterway[J]. Hydro-science and engineering,1987(2):13-25.

[5]庞雪松,潘荣友,廖鹏. 提高长洲枢纽现有船闸通过能力对策研究[J]. 水运工程,2011(4):114-119.PANG X S,PAN R Y,LIAO P.On improvement of navigation lock capacity at Changzhou Complex[J].Port&Waterway Engineering,2011(4):114-119.

[6]覃业传,刘俊涛. 长洲枢纽三线四线船闸上游航线选择研究[J].水道港口,2012,33(3):224-230.QIN Y C,LIU J T. Study on route choice of the upstream of the third line and fourth line lock of ChangZhou Hydro-junction[J].Journal of Waterway and Harbor,2012,33(3):224-230.

[7]李一兵,江诗群,李富萍. 船闸引航道口门外连接段通航水流条件标准[J].水道港口,2004,25(4):179-184.LI Y B,JIANG S Q,LI F P. On Standard of flow conditions for navigation in transitional reach outside entrance[J]. Journal of Waterway and Harbor,2004,25(4):179-184.

[8]刘俊涛,李少希,赵家强. 扩能船闸平面布置技术研究报告[R]. 天津:交通运输部天津水运工程科学研究所,2011.