明代张鸣岐款手炉的审美特征研究

2013-08-18胡一凡重庆大学艺术学院重庆401331

胡一凡 (重庆大学艺术学院 重庆 401331)

一、张鸣岐手炉典型工艺的造型特点

手炉的造型多姿多样,有圆形、方形、长方形、椭圆形、六角形、八角形、瓜棱形、梅花形、海棠形……另外,在考虑手炉的坚固性和美观性的同时,工匠们将炉底分别设计成平底、凹底、奶足底、荸荠底等,并且在手炉提把上也作了艺术设计,如弧形柄、花纹柄、花篮柄、折角柄、竹节柄等。

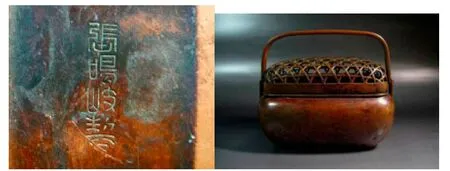

图1 刻铜四君子紫铜镂空

这款“刻铜四君子紫铜镂空”小手炉(图1),虽炉体娇小,小不盈掌,但炉器很深,器体十分饱满,光洁圆浑、平整、素净,手感分量重。炉肚两边刻有四君子花卉,构图是中线对称。在炉身中部是一个圆形的开光五福捧寿桃,组织十分严谨活泼的同时,又不失生动豪放。炉盖为镂空竹叶纹,细腻精巧,层次变换丰富,每一片竹纹都有变化,雕刻的深浅也随着器型的趋势而起伏。当然,底款总是不会少了“张鸣岐制”四字篆书款。

图2 镂空花卉大铜手炉

张氏制炉选用精炼红铜,铜质纯净,可塑性强,光泽柔和,造型朴实而富有变化。这款镂空花卉大铜手炉(图2)长22cm 宽16.5cm 重4.7铜质精纯。算得上张鸣岐制作的铜炉中比较大件的了。首先它的器型和上一件比较有所区别,不仅体积大而且还是方形的。再者,它的器身通体素面无纹,包浆厚润、亮丽,显现出一种端庄沉稳。器盖镂空花“冰裂花卉纹”。其华丽繁复,精美的纯手工雕凿,简直可以说是巧夺天工!锻打而成不加雕凿的器体古雅大方。内壁光滑的同时也十分厚实,双手接触后不会烫手,且保温时间长。值得一提的是,张氏手炉的特色是炉体不锈蚀,炉盖炉身吻合紧密,经千万次开合而不松动。这种工艺在现代来说,都是很难超越的。这种时代风格典型的工艺,传世是十分罕见的。

图3 篾子形的编织纹手炉

在众多张鸣岐手炉中,都有着一个共同的特点,归纳起来就是:厚重,雅致和精细。而这款(图3)看似简朴的手炉却是其所有手炉中最具代表的上乘制品,不仅集精湛的工艺于一生,更主要的是它所运用了人机工程学,使这件手炉,使用起来更加的方便舒适。其制炉材质厚实、铜质精良。无论是盖还是炉身的厚度皆超过2MM,最厚处近3MM。正因如此,历经数百年,无凹瘪、无裂漏,可见铜质精良,厚度超常。此炉虽然重达575克,但由于炉身并不大,一掌可托,所以并不感到笨拙,反而有一种踏实、稳重之感。手炉托于掌上,或陈于几上观瞻,均可见其沉稳而大气,宝光内敛,古韵十足。如与君子促膝,似与佳人密语。素雅之中,绝无媚俗;情动之下,毫无邪念。所语皆为大雅之言,所感全然阅经之妙!经数百年的岁月磨洗,其宝光内蕴、气质儒雅。轻轻一拭,任然宝光四溢,油润异常。盖及炉身皆为手工敲打成型后再经精心磨制而成,故炉身光滑细腻;周身呈流线型,决无突兀之处,篾子形的编织纹盖向上隆起(乍看上去真象北京的鸟巢),全系手工凿刻而成,有立体感,打磨精良,光可鉴人;提手及耳架与炉身配合和谐,浑然一体。炉下之“张鸣岐制”四字篆款,书法自然有度,运刀信手拈来,游刃有余。字口深峻,匀圆齐整,疏密得当,劲健有力!虽周身无饰,然朴素大方,更显文人端庄典雅之气。

二、独特的审美特征

宗白华先生在它的《美学散步》中曾提及迁想妙得的思想,一幅画既然不仅仅描写外形,而且要表现出内在神情,就要靠内心的体会,把自己的想象迁入形象内部去,这叫‘迁想’;进过一番曲折之后,把握了对象的真正神情,这是妙得。通过上段分析张鸣岐的手炉造型,我们不禁会问起为什么手炉会诞生这样多的造型和制作工艺。这正好符合了,东晋的美术大师顾恺之迁想妙得的思想。手炉的造型不是凭空想象得来的,张氏手炉吸取了过去制作火炉和手炉造型,进过自己的迁想才制作出了他独有的手炉样式。这和他所处在的文化背景是很有关联的。在明代以前,人们制作工艺品虽然也会考虑到其实用价值,但更多还是考虑其复杂的装饰。张氏手炉将自然界中的炭火的形象综合运用到了炉子的外观上,并且注重手炉的厚度和大小,使得每个使用的人都犹如会抱着炭火一般温暖,却又不烫手。细细品味下,我们不难发现,其炉盖的錾花样式,非常均匀规整,在使用传统纹饰的同时,自己加以创造,妙得出于以往不一样的冰裂几何纹样,不仅更显端庄素雅,而且也大大提高了制炉效率。这里面不仅包括了对器物的寄托之情,又包含了对使用者的尊敬之意。这种以情传神的制作心情正是张氏手炉与其他手炉不同之处。

明代工艺美术品的造型和装饰风格基本属于雅洁大方、明朗并且有气势。在这一个特殊的时期,中国的哲学思想也出现了儒学异端的,具有近代解放因素的民主思想。哲学又是一个时代的灵魂,多少都会影响到社会各个层面。以王夫子为代表一地主阶级反对派和李贽为代表的市民气质的资本主义性质慢慢的在破坏封建制度。这种世俗的美学思想与传统发生了重大差异,尽管这里充满了庸俗和浅薄也远不及上层人士的高级艺术趣味,但他们更有生命的活力和新的气息,小小的手炉也在这样的历史文化背景中孕育出新的生命。那股新的艺术审美趣味犹如《十日谈》之类的作品刮起欧洲文艺复兴时代旋风一般。东晋画家,绘画理论家顾恺之在《魏晋胜流画赞》曾说过:“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也。”而手炉制作的造型和由来正是因为有了这番迁想,所以才有所工艺上的妙得。再者,六朝齐的谢赫在《古画品录》序中提出了绘画“六法”,成为中国后来的绘画思想以及艺术作品的知道原理。其中“气韵生动”是艺术创作作品的最高境界和最高目标,也是艺术作品的评判标准。从明代初期,装饰的工艺品就开始吸取一些绘画的优长,至明代晚期,这种艺术倾向也越发突出。张鸣岐手炉作为当时手工艺镂花技术和铜器制物的代表,在这样一种审美的观念的影响下,制作出了许多小巧轻便的新作品。而其中所传达“气韵生动”的美学思想,使他设计的通路中,规矩中带有灵动,方圆中透着精巧。

三、结论

在源远流长的中华艺术长河中有着特有的关怀精神。正如这小小的手炉一般,虽然小,但其中渗透出那般人情味和温暖,正是这种关怀的结晶。随着人类文明的发展,哲学本体论和宗教的形而上学都纷纷面临着学理的危机,自然地艺术文化就自觉的承担起为人类提供终极关怀的历史使命了。在手炉这样小的物件中,我们能看见工匠们的聪明才智,也能读出这种不拘泥于教化传统,给予人们以情感的慰藉和精神关怀。在这小小的物价里,我们能感受到匠人与物件之间的情感交流,并能从中得到实用以外的乐趣。

炉子周身(图三),只有这提手的铆钉及炉盖是要经常开合使用的,如何才能增加其耐用性有持久性也许古匠人早有考虑。原来,这炉的两头提手的“铆钉眼”并未穿在一条直线上,也就是说炉子两端用于提手的铆钉它不在一条直线上(这样提手提起来的时候就存在一股拧(悖逆,不顺畅)劲,有“涩”的感觉。为了保持这种感觉,又将这一端的铆钉弄得稍长且略有弯度的样子,并且这两端铆钉在提手旋转的时候也随着转动,而在转动时由于其为不规则弯弧状且不在一条直线上所以就加大了摩擦力,也就加强了其拧劲(悖逆,不顺畅,有“涩”的感觉)。这样,尽管历经千百次的提起放下,但提手仍然可以自如的停放在任一角度而不倒。这正合认知心理学家唐纳德·A·诺曼先生所提出的行为水平设计不谋而合。舍弃华丽的装饰和复杂工艺,重要的是注重制作的起舞是否具有功能性,和可用性。再设计制作过程中切实的以人为中心,把重点放在理解和满足使用这个手炉的人的需要上。这也是当时手炉制作中的创举,并且已经有了简约设计的影子。

张氏的手炉艺术始终以温情暖人心,他能为人在冬日里取暖,并且轻巧美观。人们能在驱除寒意之时得到基本的愉悦心情。这件手炉的价值不再是简单的器物,他还富裕了作者的情感和心情。所以经过了时间的打磨,今天不仅是个取暖驱寒的器物而已,也同样的给予了我们一种美的享受和人性温暖的思索。它是历史变化的见证的同时,也赋予了它的生命价值。无论是什么样的情感,如果我们沿着世俗情感的延长线不断探索的话,总能在人与自然,人与社会的衔接中找到生命的意义。它已近超越了外表的美丽,而是来自意识反思和经历。我们随之时代的变迁受到不同时代的知识和文化的影响,都会对其有一个重新的评估和独特的记忆。这种中华民族特有的以物寄情美学思想也正在红泥小手炉中慢慢渗透着光泽。

[1]宗白华著.《宗白华全集》第二卷.安徽教育出版社.

[2][德]W·沃林格著.王才勇译.《抽象与移情—对艺术风格的心理学研究》.辽宁人民出版社.1987年版.

[3]徐岱著.《艺术文化论》人民文学出版社出版.

[4]卡冈著.金亚娜译.《艺术形态学》上海学林出版社.2008.7.

[5]周培恩著.《光·视觉语言》上海书店出版社.2009.1.

[6]宗白华著.《中国哲学史提纲》江苏教育出版社.2005.6.

[7]宗白华著.《中国美学史论集》安徽教育出版社.2006.8.

[8]李泽厚著.《华夏美学·美学四讲》生活.读书.新知三联书店 2008.6

[9]金根源,张正望著.《中国民间手炉鉴赏》苏州古吴轩出版社2008.11.