实验演算型住宅区地块容积率指标校核方法探索*

2013-08-16宋小冬

庞 磊 宋小冬

在当前控制性详细规划实践中,容积率等核心指标的确定有多种方法,其过程和因素较复杂。这些核心指标的确定如果没有经过理性的分析,没有经过深思熟虑,规划部门的权威性将受到各方面的挑战。

本文基于现行日照标准约束,进行实验和模拟,以期为规划部门制定容积率等控制指标提供技术支撑,并综合考虑与其它开发控制指标的联系。

1 控制性详细规划中容积率指标确定的方法(涉及多个地块的协调)

由于控制性详细规划中容积率指标的确定涉及多个因素,而且会有多个地块的协调问题,是一个综合的决策过程。当前控制性详细规划实践中容积率指标的确定主要有以下4种方法:

1.1 依据上位规划作人口分配法

梁鹤年(1992)[1]指出,容积率的确定要考虑城市的合理规模、基础设施的投资和布局、土地的适用性以及土地市场等问题,我国应以人口密度作为土地使用密度控制的主指标,以容积率作为辅助指标。

在编制控制性详细规划过程中,可以按照社区单元规划的理念,划分社区单元,结合城市的密度分区,合理分配各社区单元的人口密度。

但是在实际操作中,商品房开发有空置率,或者一户家庭有多套住宅,大户型有可能被分割出租,买了房不迁户口,没有本地户口的居民难以享用公办的幼儿园、小学和医院,规划部门不能简单地按户籍人口计算人口密度,也很难统计现状常住人口数据。规划设计单位为了防止争议,降低自己的工作负荷,在控制性详细规划中往往根据住宅用地性质类的面积大致估算“人口”指标。该方法估算的容积率应该是比较大的“街坊容积率”,而非个别的地块。

1.2 基于城市设计推算法

该方法是将控制性详细规划的所有地块做一遍建筑平面布局,基于城市设计的建筑体块再推算控制指标,这也是目前规划设计院较常用的基于物质空间规划的计算方法。

1.3 遵照规范及标准法

规划设计院在编制控制性详细规划时,必须遵守所在地规划管理部门已制定的“城市规划管理技术规定”,这是编制规划的依据。在“城市规划管理技术规定”中“建筑容量控制指标”对城市各分区、各种用地性质的容积率指标均有详细的规定。一般情况下,设计院可以直接作为确定指标的依据。当然也不排除上位标准自身也有修订的需要。

1.4 基准容积率法

唐子来(2003)[2]在做深圳密度分区时提出了“基准模型、修正模型和扩展模型”的方法。孙峰(2009)[3]吸收了成都、广州等城市的经验,特别是结合了深圳市的“容积率技术指引”及“容积率政策研究”等两个课题的研究,提出了“基于基准容积率修正的数学模型”,即以宏观密度分区为基础,构建微观密度分区基准模型,确定基准容积率和微观修正系数指标体系,依据一定的数学模型计算地块容积率。

该方法中的基准容积率主要以宏观密度分区为基础,在保证全市域建筑总量平衡和各等级密度分区的建筑总量不变的基础上,根据微观修正系数反推。

这一研究探讨控制性详细规划容积率指标确定的依据,增强指标确定的技术理性,从而试图增强控制性详细规划的严肃性和权威性。

2 实验型控制性详细规划容积率指标确定方法

与当前控制性详细规划实践确定容积率指标的传统方法不同,笔者提出基于实验演算型的控制性详细规划指标确定方法。该方法基于“地块实验”。由于本研究着重日照标准约束相关的极限容积率,因此,大量的讨论将以实验为主,以期为控制性详细规划指标的确定提供新的思路和方法。

2.1 方法概述

由于控制性详细规划涉及多个地块之间的协调,因此在这里需要讨论几个基地连在一起的情况,也就是同时考虑几个街坊地块。

研究着重针对控制指标确定量大,且相邻街坊指标均不确定的新城区控制性详细规划,从一个简单的假设基地入手。本研究旨在提供街坊地块红线基本确定后,核算容积率等指标的方法,规划实践中可根据各种条件具体确定街坊的尺度和形态,然后用本方法核算指标。

针对不同大小的基地,均可通过实验,推算日照标准约束下的容积率等指标,作为规划决策的重要依据。以下实验应用两阶段的方法,考虑研究多地块之间的相互影响,特别是周边围合式布局的情况,第一阶段优化以人工经验平面布局为主。

2.2 研究基地选择

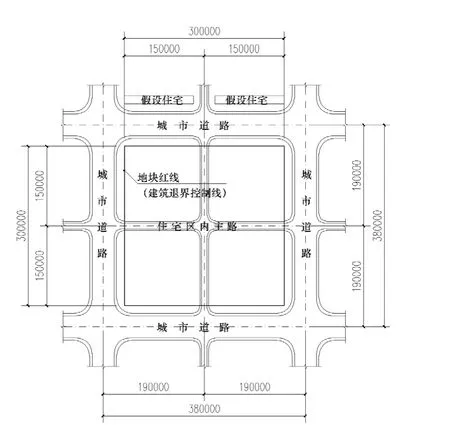

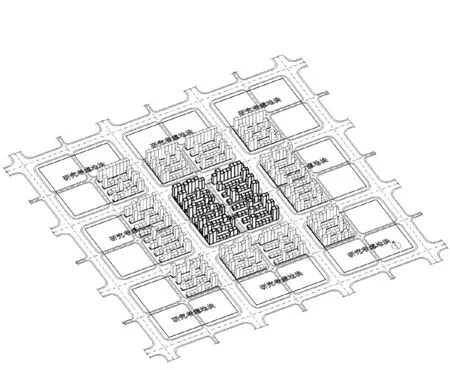

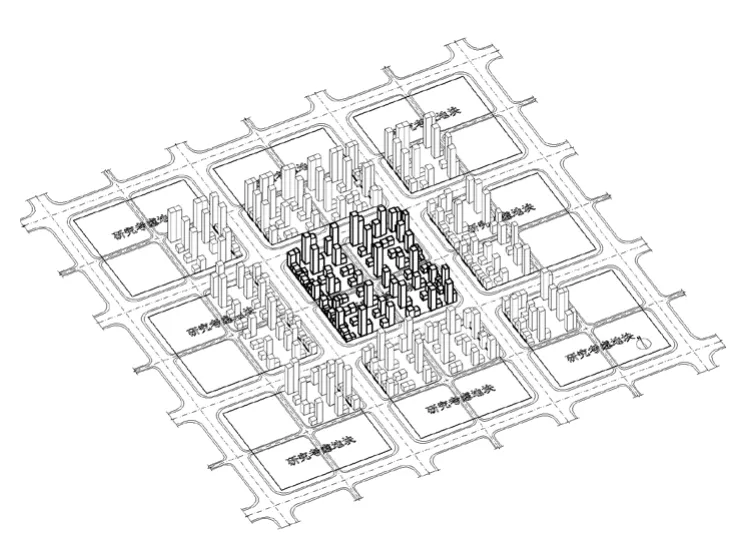

实验地点假设在上海。基地的选择参考关于“社区单元”的研究成果[4],本研究采用比较小的街坊形式,见图1。

基地周边是城市道路,可以是主干路,也可以是次干路。基地采用接近次干路的间距,即基地东、西两侧可能是一条主干路,一条次干路,南北两侧也是如此。主干路红线控制宽度较大,地块间日照的影响也相对减弱。本实验考虑基地内住宅布局对北侧地块的影响,假设北侧相隔城市道路布置一排已有住宅。基于目前的计算机运算速度,位于基地东西两侧的地块以及东南、东北、西北和西南4个地块的日照影响暂不考虑。

如果地块开发单元再小,图1中的住宅区内主路可以转化为城市支路(居住区级的道路),这样就把部分道路的面积计入基地外,基地面积减少带来容积率会有所提高。

图1 假设的实验街坊类型示意

3 不考虑周边影响的单个地块实验

3.1 两阶段优化方法①两阶段优化方法即利用专业设计人员经验,分两阶段进行优化的方法:第一阶段为建筑平面布局优化,第二阶段为建筑高度优化。操作人员先根据经验,优化第一阶段的平面布局,采用进化计算,使住宅单体建筑之间在保持一定的平面间距的条件下,容积率达到最大;然后再进行第二阶段的进化计算,利用第一阶段的平面布局,对建筑高度进行优化,修正第一阶段的容积率,使得每个窗户都满足日照要求。第一阶段是粗加工,事实上也考虑了建筑的高度因素,但由于计算机的运算能力和当前的计算方法所限,利用住宅间距直接进行控制,这样大大提高了运算速度。第二阶段是精加工,在对每一个住宅底层的窗户进行检验的同时,调整住宅单体建筑的高度组合,以使容积率达到最高。详见宋小冬,庞磊,孙澄宇. 住宅地块容积率估算方法再探[J]. 城市规划学刊,2010(2):57-63。

采用两阶段优化方法求解,在以高层住宅为主的住宅区中,实验结论容积率估算为3.0。也就是在上海,如果是新区比较规则的小街坊地块,周边没有高层建筑的日照影响,采用目前市场上常见的小高层形式,容积率极限大概可以达到3.0左右。

当然这并不意味着容积率一定要达到3.0,这个值仅作为进一步确定地块开发强度的参考。

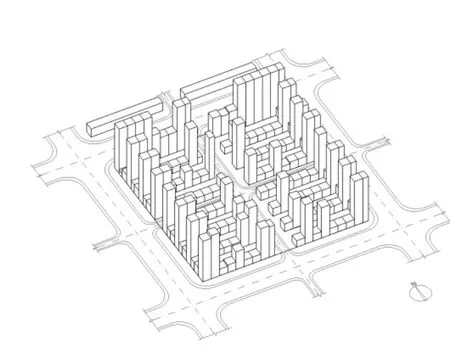

3.2 单个基地人工经验平面布局校核

为使得实验结论更加可信,并且尝试围合式布局的形式,进行了人工经验平面布局的实验。

图2 各种行列式地块布局指标比较

图3 各种高层行列式、多层围合地块布局指标比较

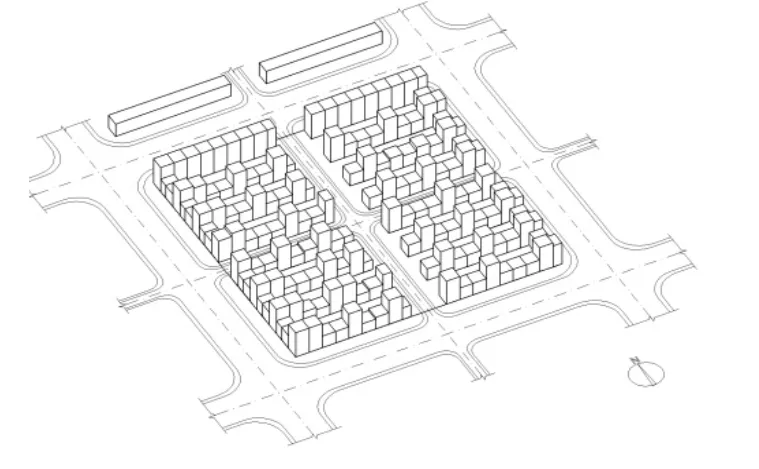

实验尝试了行列式地块布局(图2),高层行列式、多层围合地块布局(图3),分别通过人工布局不同排数的住宅建筑进行实验。

可以得出以下结论:

(1)各种建筑限高下,各街坊平面布局形式不同,指标也不同,容积率、建筑密度和平均层数之间存在一定的联系。

如采取行列式布局,建筑限高35m,即上海地区常见的“小高层”(地方俗称),当建筑密度43%,平均层数为7层时,容积率达到上限3.0。建筑限高60m,当建筑密度26%,平均层数为17层时,容积率达到上限4.4。建筑限高100m,当建筑密度26%,平均层数为21层时,容积率达到上限5.4。

如采取高层行列式、多层围合布局,可以获得相对单纯行列式布局更高的容积率。建筑限高35m,当建筑密度40%,平均层数为9层时,容积率达到上限3.6。建筑限高60m,当建筑密度32%,平均层数为15层时,容积率达到上限4.6。建筑限高100m,当建筑密度32%,平均层数为19层时,容积率达到上限5.9。

(2)采取高层行列式、多层围合布局的形式可以产生比单纯行列式布局更高的容积率。高层行列式、多层围合布局形式容积率指标比行列式普遍提高了0.5左右。

(3)大部分的布局形式最北侧均为齐高的板式高层,当建筑控制高度达到100m,最北侧板式高层建筑天际轮廓线开始变化。这是由于受到北侧地块已有建筑日照必须满足规范要求的影响。

本研究的工作方法和结论可从日照标准约束角度,用来进一步验证上海市(或者同纬度地区的城市)新城住宅区的开发强度控制。由于日照标准相关因素的研究方法可以应用到其它地方,因此该方法具有实用性。

笔者研究发现,以上同样的基地,如果在杭州市,极限容积率大概仅仅相差0.05,因此,上海市的研究结论基本适用于杭州市。

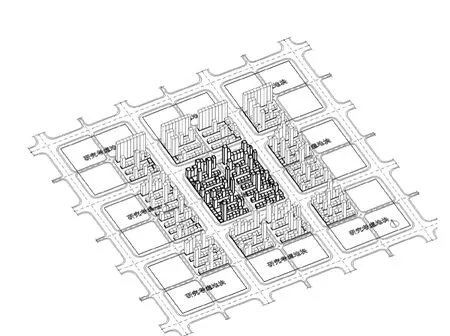

4 考虑周边地块影响的多地块实验

图4 高层行列式、多层围合街坊布局实验平面示意图

图5 高层行列式、多层围合街坊布局实验结果1

图6 基本不受地块周边影响结果对比(注:FAR=3.60)

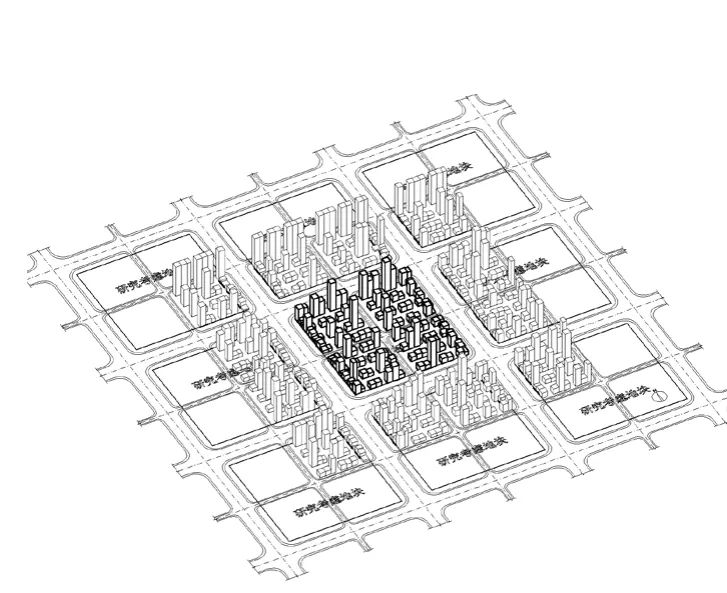

如果考虑四周地块,则研究地块的容积率将受到周边地块建筑的影响。位于研究地块南、北侧的地块影响已有很多研究,东西侧地块的影响主要是上午早些时候和下午晚些时候,对研究地块靠近东西两边的住宅影响较大。

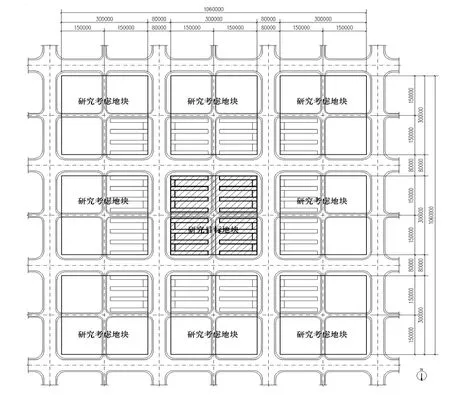

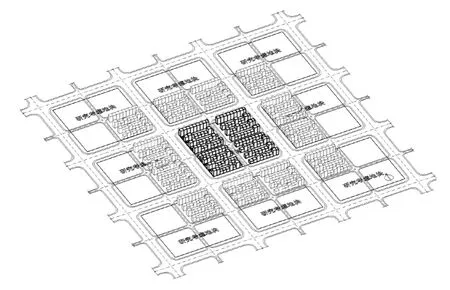

笔者考虑在300m×300m地块周围再布置8个300m×300m的地块(图4,图5),形成“九宫格”的形式,中间地块为研究的目标地块(以斜线表示)。实验结果如下:

实验结果表明,当建筑限高在35m,也就是上海熟称的小高层形式,如果考虑周边地块的影响,容积率则比基本不考虑周边(仅考虑北侧基地的影响(图6,图7)降低11%。实验结果表明,当建筑限高在60m,如果考虑周边地块的影响,容积率则比基本不考虑周边(仅考虑北侧基地的影响(图8,图9)降低16%。

实验结果表明,当建筑限高在100m,如果考虑周边地块的影响,容积率则比基本不考虑周边(仅考虑北侧基地的影响)要降低49%(图10)。

显然,建筑高度越高,地块受周边影响越大。

实验表明,增加空隙率可以适当提升街坊内地块的容积率(图11,图12)。

现实情况可能会有10%的沿街有商业等公建,由于这些公建不需要日照要求,因此容积率还可以提高。地块内也可能有些公共设施需要占地面积,如一些地方规定幼儿园必须独立设置,不能和住宅建筑连在一起,这些因素的加入会使容积率降低。

图7 高层行列式、多层围合街坊布局实验结果2

图8 基本不受地块周边影响结果对比(注:FAR=4.56)

图9 高层行列式、多层围合街坊布局实验结果3(

图10 基本不受地块周边影响结果对比(

图11 高层行列式、多层围合街坊布局实验结果4

图12 高层行列式、多层围合街坊布局实验结果5

图13 住宅建筑高度增长极限实验(建筑限高150m,FAR=3.21)

图14 住宅建筑高度增长极限实验(建筑限高300m,FAR=3.56)

5 住宅建筑高度的增长极限

实验表明,在日照标准约束下,容积率并不是随着住宅高度的增加而可以无限增加(图13,图14)。在上海地区300m×300m街区的实验中,如果住宅限高从150m提高到300m,则容积率仅提高了0.35(执行上海的日照规范)。

不同街区尺度的控制与日照约束下开发强度的关系可以作进一步探究。

6 城市规划设计和管理中的应用

6.1 容积率需多种方法集成、综合的核算

容积率核算有多种方法,就目前来看,没有一种方法能够全面、综合、出色完成合理容积率的测算,设计师、管理工作者往往根据经验确定。所谓合理容积率的确定,是集成、综合各种方法的结果。笔者认为,在各种方法中,日照标准约束下的实验方法在现行控制性详细规划成果要求中虽没有作单独要求,但考虑到其日益增强的重要性,建议推广。

6.2 经济容积率核算可在不同的地块之间平衡

当前的城市开发建设,尤其是位于旧城区中的较小地块,由于土地资源紧缺,很容易追求高容积率。设计师往往在美好的蓝图中试图降低旧城区的密度,提供较多的开放空间。但是由于拆迁补偿成本的压力,市场运作往往要求较高的“经济容积率”才能进行。于是“设计容积率”比“经济容积率”低很多,从而成为方案争论的焦点。这时,如果设计师妥协,规划方案往往按照日照约束下的极限容积率去做,以获得开发该地块的可能。

地方政府或开发商经常“抱怨”:设计师仅仅从如何创造美学空间角度,往往导致确定的容积率太低以致地块开发无法进行。笔者认为,“经济容积率”的核算不能就地块论地块,应该跳出该地块,在更大的城区范围内考虑。旧城区由于日照或者各种因素所限,开发强度就是要低,可以通过政策容积率的调整,将新区等有条件的地方容积率提高。这样在整个城区范围内再算一笔“经济容积率”的账,从而使基于城市设计的开发强度控制设想得以贯彻。

旧城改造中的容积率“开发补偿”涉及更大范围的问题,本文旨在提供一种方法来计算地块的极限容积率。由于旧城改造过程中日照问题很突出,该方法具有实际应用的价值。政府、开发商可以应用本方法进行计算,如果按照估算出来的极限容积率仍要亏本,则政府需考虑补偿,该计算方法和结果可供决策参考。

7 结论

在当前控制性详细规划中,住宅区容积率确定成为各方面矛盾的焦点。虽然目前控制性详细规划中容积率等指标的核算有多种手段,但很少有基于实验的演算型定量研究。针对不同大小的基地,均可通过实验,推算日照标准约束下的容积率等指标,作为规划决策的重要依据。

本研究从日照标准约束角度,提出运用空间极限容积率校核的实验方法,通过计算机实验进行核算、应用。

“九宫格”的计算方法仅是提供一种实验性的探索,由于未涉及异形基地,如果应用到实际,还需继续想办法,如采用异形“九宫格”,增加基地和放置单元的类型等。用本文研究的方法,针对特殊的异形基地,必须有布局的经验,才能得出较好的估算。但如果控制性详细规划中划分的地块较多且异形基地的可能性很多,就会对计算效率提出挑战,目前尚未找到更好的方法。

实验表明,在日照标准约束下,容积率并不是随着住宅高度的增加而可以无限增加。

容积率核算中不可能使用一种方法就能够全面、综合地完成合理容积率测算。容积率的最终确定是集成、综合各种方法的结果。笔者认为,在各种方法中,日照标准约束下的实验方法可作为现有控制性详细规划成果编制过程中指标确定方法的有效补充。

(本文实验借助AutoCAD、天正日照软件完成,在此深表感谢!)

References

[1]梁鹤年. 合理确定容积率的依据[J]. 城市规划,1992(2):58-60.LIANG Henian. Basis for Rational Determination of Plot Ratio[J]. City Planning Review,1992(2):58-60.

[2]宋小冬,孙澄宇. 日照标准约束下的建筑容积率估算方法探讨[J]. 城市规划学刊,2004(6):70-73.SONG Xiaodong,SUN Chengyu. An Exploration on the FAR Estimate Approach under the Sunlight Codes’Limitation[J]. Urban Planning Forum,2004(6):70-73.

[3]宋小冬,庞磊,孙澄宇. 住宅地块容积率估算方法再探[J]. 城市规划学刊,2010(2):57-63.SONG Xiaodong,PANG Lei,SUN Chengyu.Re-exploration on the FAR Estimation Method for Residengtial Land Parcels[J]. Urban Planning Forum,2010(2):57-63.

[4]孙峰. 从技术理性到政策属性——规划管理中容积率控制对策研究[J]. 城市规划,2009(11):32-38.SUN Feng. From Technical Rationality to Policy Attribute: FAR Regulation in Urban Planning Administration[J]. City Planning Review,2009(11):32-38.

[5]唐子来,付磊. 城市密度分区研究——以深圳经济特区为例[J]. 城市规划汇刊,2003(4): 1-9.TANG Zilai,FU Lei. A Rational Approach to Urban Density Zoning: the Case of Shenzhen Special Economic Zone[J]. Urban Planning Forum,2003(4): 1-9.

[6]田峰. 高密度环境下建筑日照规划管理方法研究[D]. 上海: 同济大学博士学位论文,2009.TIAN Feng. Urban Planning Management Methods of Sunlight within High-density Building Environment[D]. Shanghai: The Dissertation for Doctor Degree of Tongji University,2009.

[7]宣莹,陈定荣. 城市和谐社区公共设施的规划策略——兼议《南京新建地区公共设施配套标准指引》[J]. 城市规划学刊, 2006(2):17-21.XUAN Ying,CHEN Dingrong. Strategies for the Construction of Public Service Facilities for Urban Communities——A Discussion of“ Direction of Public Facility Criteria of New Community in Nanjing”[J]. Urban Planning Forum,2006(2):17-21.

[8]上海市城市规划管理局. 上海市城市规划管理技术规定[R]. 2003.Shanghai Planning and Land Resources Bureau.The Technical Codes of Shanghai Urban Planning Management[R]. 2003.

[9]翟斌庆,伍美琴. 城市更新理念与中国城市现实[J]. 城市规划学刊,2009(2):75-82.ZHAI Binqing,Mee Kam Ng. Urban Regeneration and Its Realities in Urban China[J]. Urban Planning Forum,2009(2):75-82.