上海创意产业园区产业分异与形成机制研究*

2013-08-16安悦

安 悦

1 研究背景

当前世界进入新经济时代,创意产业已成为衡量一个国家综合创新能力和整体竞争力的标志。随着改革开放的深入,以上海为代表的大城市已进入后工业化时代,具备发展创意产业的三大条件。

第一,在“退二进三”的政策背景下,上海常规制造业向郊区转移,中心区主要发展服务业,工厂迁出留下的厂房为创意产业集聚提供良好空间载体。

第二,全球经济一体化加强了各国联系,上海是中国大陆经济中心和开放门户,加上海派文化魅力,吸引了全世界“创意阶层”(creative class)汇集、创业。

第三,上海城市居民“中产阶层化”趋势逐渐明显,对精神文化层面产品的需求不断增长。

创意产业的“生产者”、“消费者”、“生产车间”同时具备,上海创意产业的发展也就是历史必然。

上海自2005年开始官方认证“创意产业园区”,分4批共挂牌75家园区。以往针对创意产业集聚现象的研究多缺乏对园区的产业分类,本文从园区产业分异特征出发,从产业构成角度探求不同类园区分布的影响因素,有一定创新价值。

2 上海创意产业园区总体空间分布特征

2.1 概念解析与研究对象

不同学者对创意产业(creative industry)有不同定义,分析不同定义可归纳出共性。

创意(智慧、才华、创造力)是核心;偏重艺术、文化及娱乐领域;在新时代,产品的生产要借助高科技手段;产品受知识产权保护。

创意产业园区(creative industrial park)是创意产业集聚区(creative industrial cluster)的一种形式,政府通过划定园区鼓励企业进驻。上海官方认证的园区有以下共性:独立单位、边界清晰、有物业管理。

本文研究对象是上海外环线内的73家园区,通过调研发现9家园区已摘牌或拆除,研究对象缩小到64家园区。

图1 上海创意产业园区空间分布图

图2 浦西内环线周边园区分布图

图3 苏州河沿岸园区分布图

图4 园区集中分布的3个区域

2.2 园区总体空间分布特征

对64家园区空间分布情况进行分析(图1),发现3个特征。

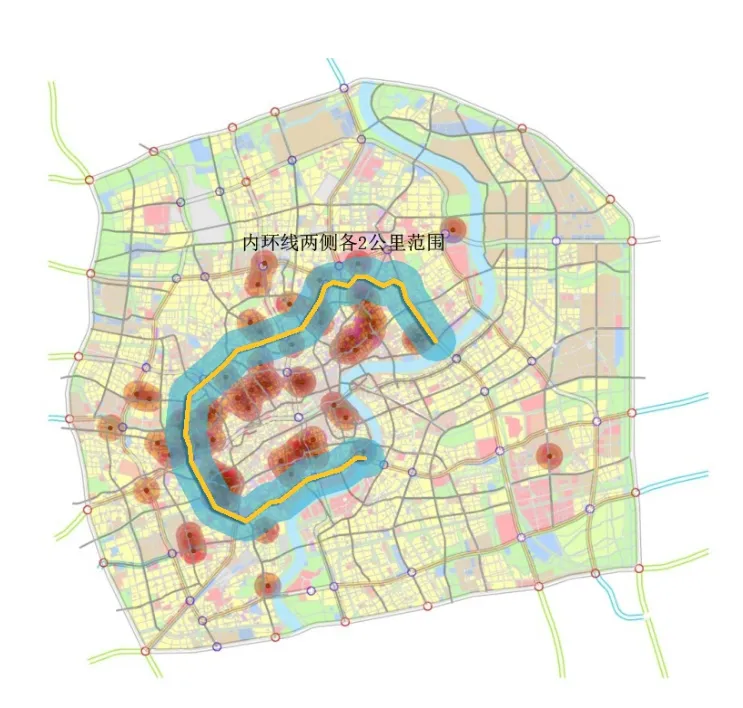

(1)园区沿浦西内环线集中(图2)

浦西内环线两侧2km范围内分布着33家园区,占总数的51.6%。

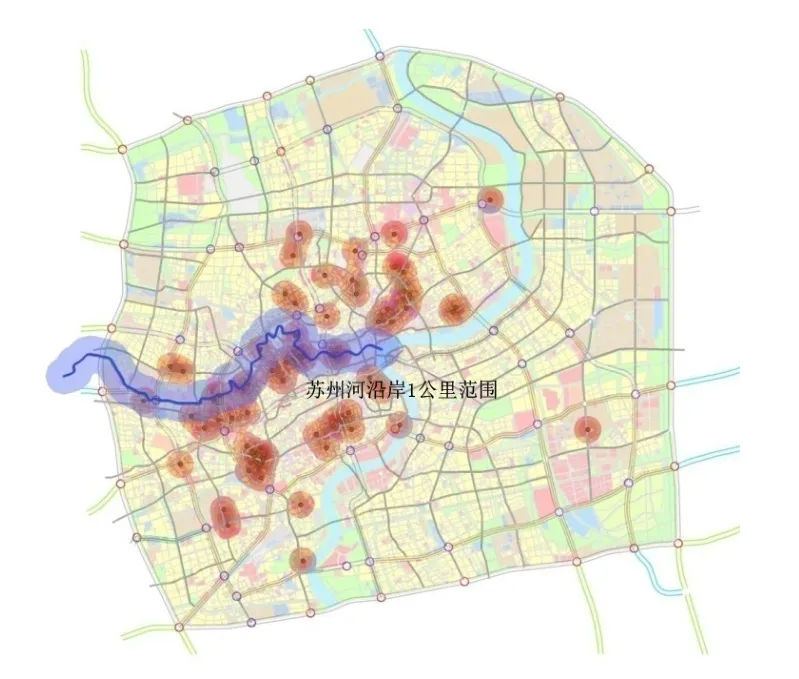

(2)若干园区在苏州河沿岸集中(图3)

苏州河沿线两侧1km范围内分布着14家园区,占总数的21.9%。

(3)浦西东北部、南部和西南部,存在3个集中区域(图4)

东北部区域集中8家园区,南部区域集中6家,西南部区域集中6家。3个集中区域共20家园区,占总数的31.3%。

2.3 总体空间分布特征的解析

超过50%的园区分布在浦西内环线附近,原因有3点。

(1)大量遗留工业厂房为创意型企业集聚提供空间载体。

(2)地处上海内城边缘区,条件便利,文化氛围浓厚,适合创意产业发展。

(3)相较城市核心区而言,租金较低,利于以中小企业为主的创意产业成长。

苏州河两岸也具备以上3个优势。

3个相对集中的区域,各自有不同特点和原因。

(1)西南部区域内园区围绕上海交通大学分布,主要为软件研发产业为主的园区,上海交通大学的学科优势带动该类产业发展。

(2)南部区域保留高质量的厂房和石库门建筑,文化氛围浓厚,园区以艺术创作、产品设计为主,有很高的知名度和影响力。

(3)东北部区域内园区集中在同济大学周边,借助高校的学科优势,以建筑设计类产业为主。

3 上海创意产业园区产业分异特征

研究上海创意产业园区的产业分异(industrial differentiation),实质上是分析不同园区产业结构的差异性,明确主导产业类型,对园区分类。

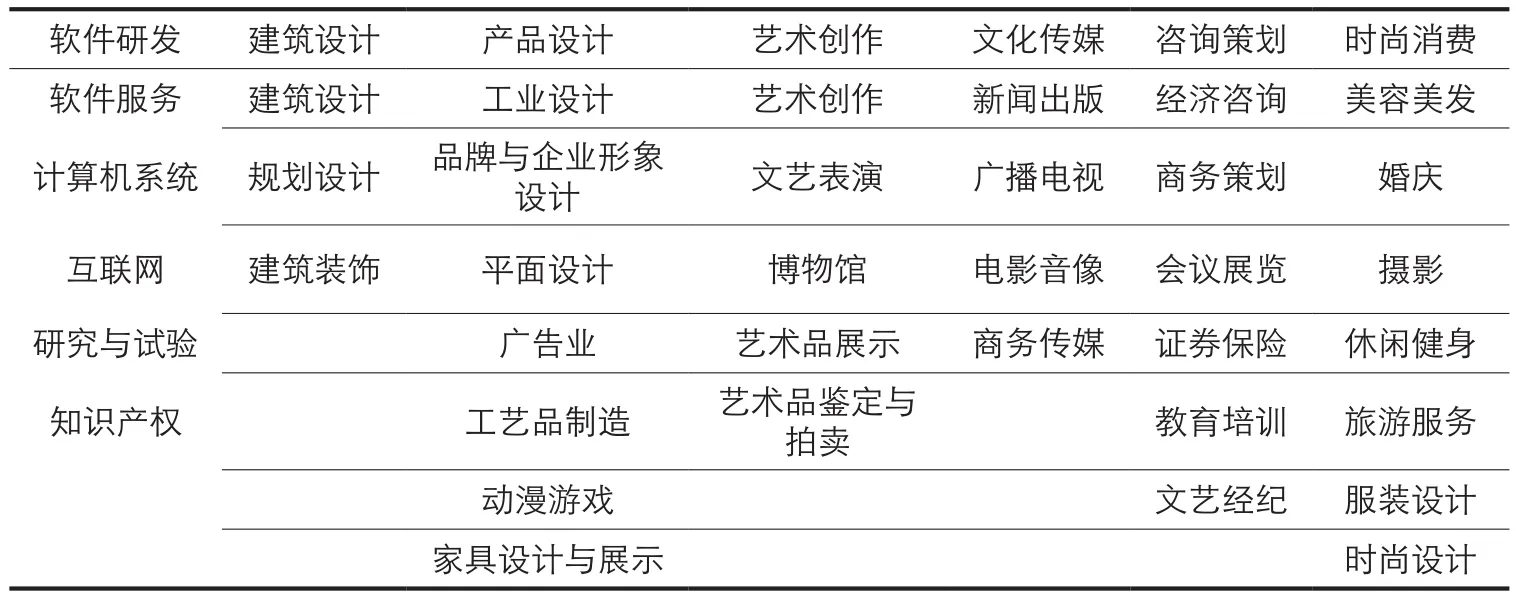

3.1 创意产业分类标准

2005年上海市发布《上海创意产业发展重点指南》,确定创意产业5大重点行业:研发设计、建筑设计、文化传媒、咨询策划、时尚消费。本文对官方标准进行适度修改和整合,将创意产业分为7大类,确定适合上海创意产业发展情况的分类标准(表1)。

3.2 用“创意度”评价园区

通过调研,笔者掌握64家园区中企业名录和基本情况,依据分类标准分析园区内企业。由于缺乏产值数据,本文从企业数量入手,提出“创意度”概念,即创意型企业占园区企业总数的比例,衡量园区发展情况。园区按创意度分4个档次。

(1)创意型企业占园区企业总数的比例≥80%——创意度“高”;

(2)50%≤比例<80%——创意度“较高”;

(3)30%≤比例<50%——创意度“一般”;

(4)比例<30%——创意度“较低”。

表1 上海创意产业分类标准(本文使用)

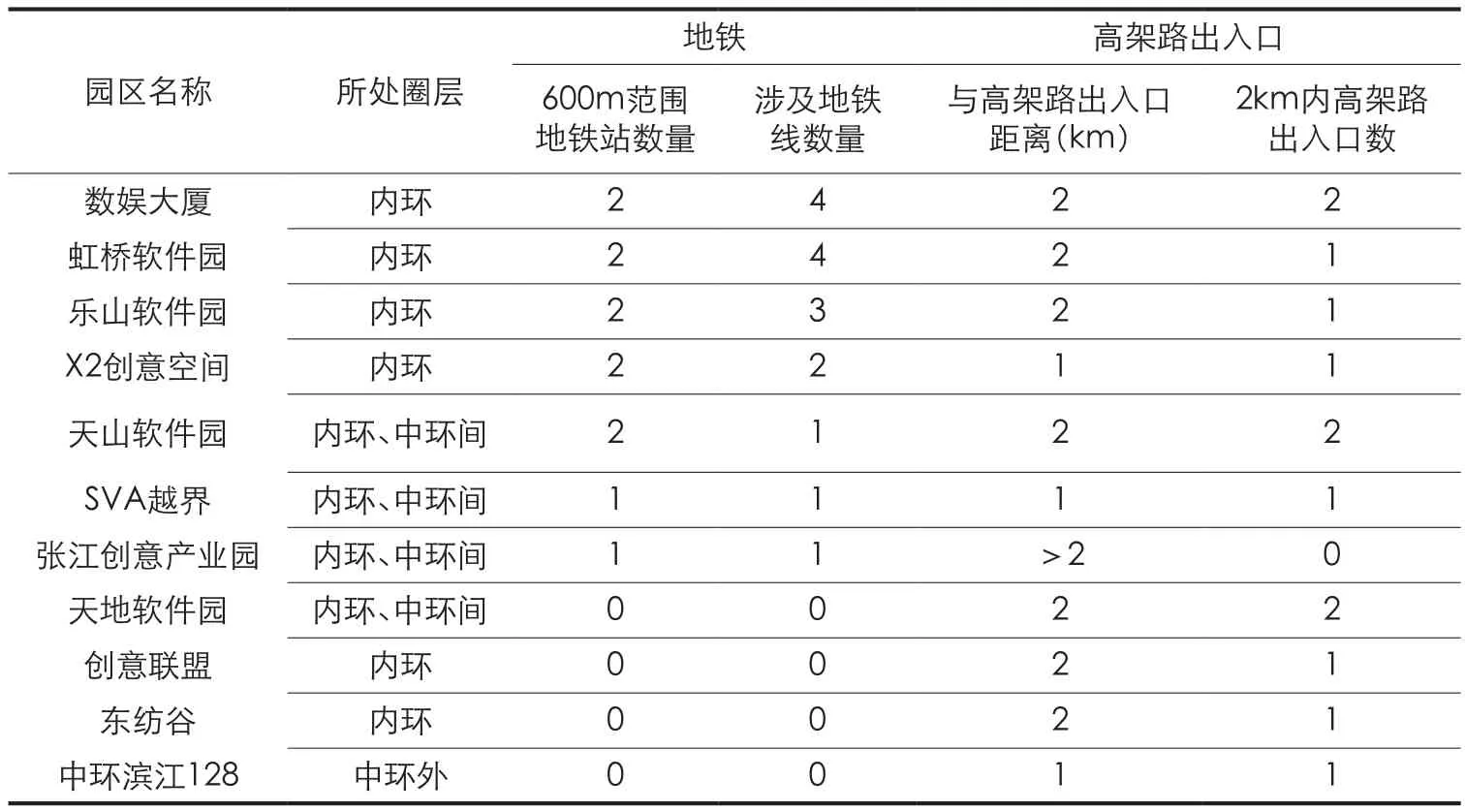

表2 软件研发类园区基本信息

第一档16家园区,占总数的25%;第二档29家,占总数的45.3%;第三档8家,占总数的12.5%;第四档11家,占总数的17.2%。

排除第4档和1处企业入驻率不足50%的园区,剩余52家作为分析主导产业的研究对象。

3.3 按主导产业划分园区

受数据限制,本文用企业数量确定园区主导产业,标准是园区中企业数量最多的一类产业,且首位度(第一位的企业数量与第二位的企业数量比值)在1.5以上。52家园区按主导产业分为7类。

(1)软件研发类,11家园区,占总数的21.2%;

(2)建筑设计类,5家园区,占总数的9.6%;

(3)产品设计类,10家园区,占总数的19.2%;

(4)艺术创作类,6家园区,占总数的11.5%;

(5)文化传媒类,7家园区,占总数的13.5%;

(6)时尚消费类,5家园区,占总数的9.6%;

(7)综合类(无明确主导产业),8家园区,占总数的15.4%。

受篇幅所限,选择2类典型园区:软件研发类和建筑设计类,进行详细阐述。

3.4 各类园区分析

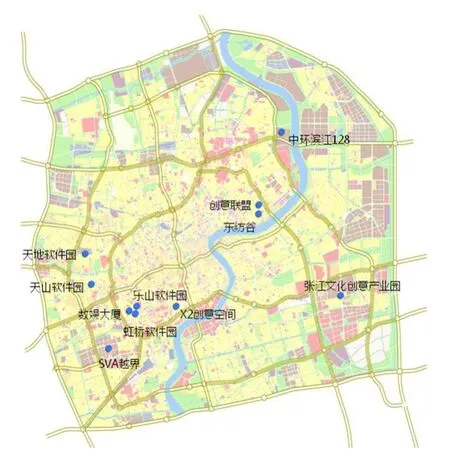

(1)软件研发类园区

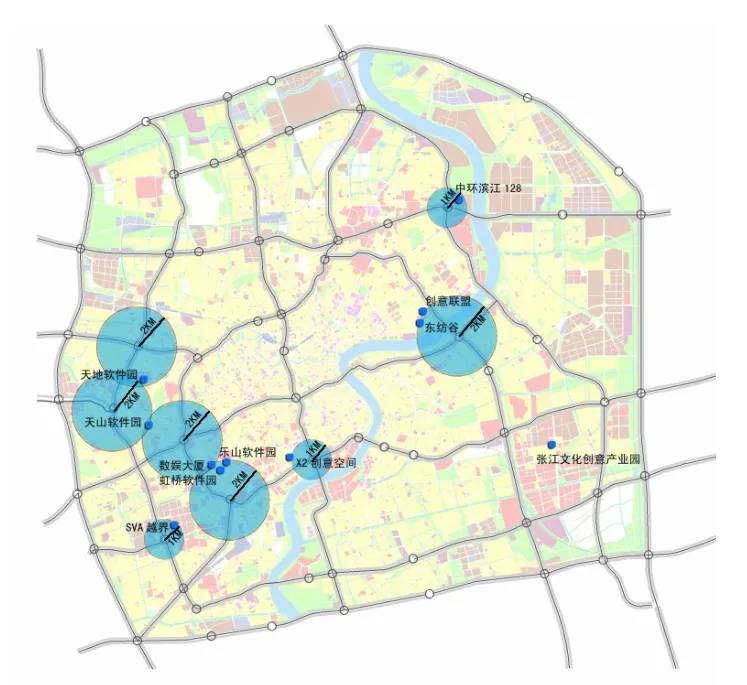

图5 软件研发类园区分布图

图6 建筑设计类园区分布图

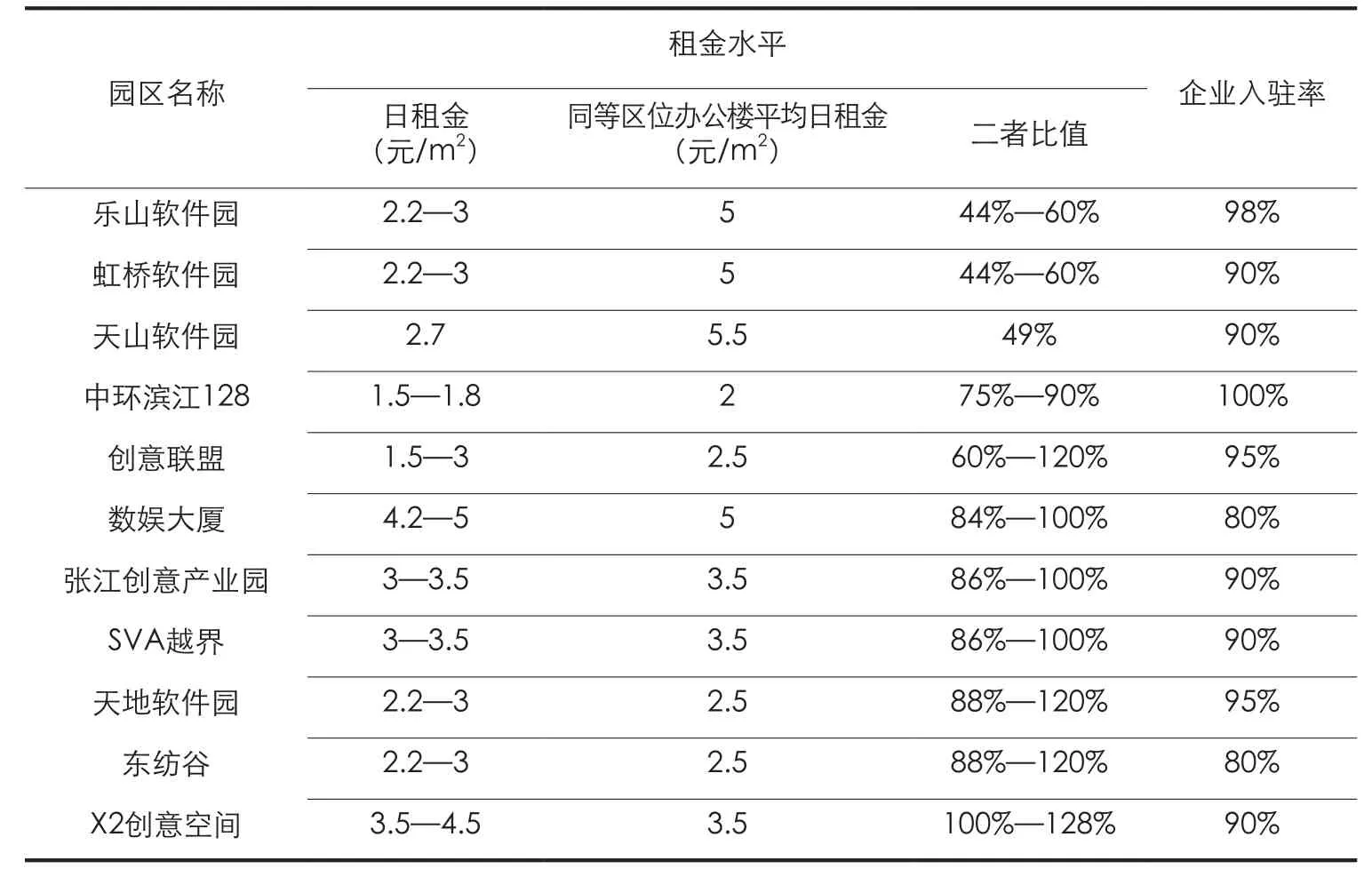

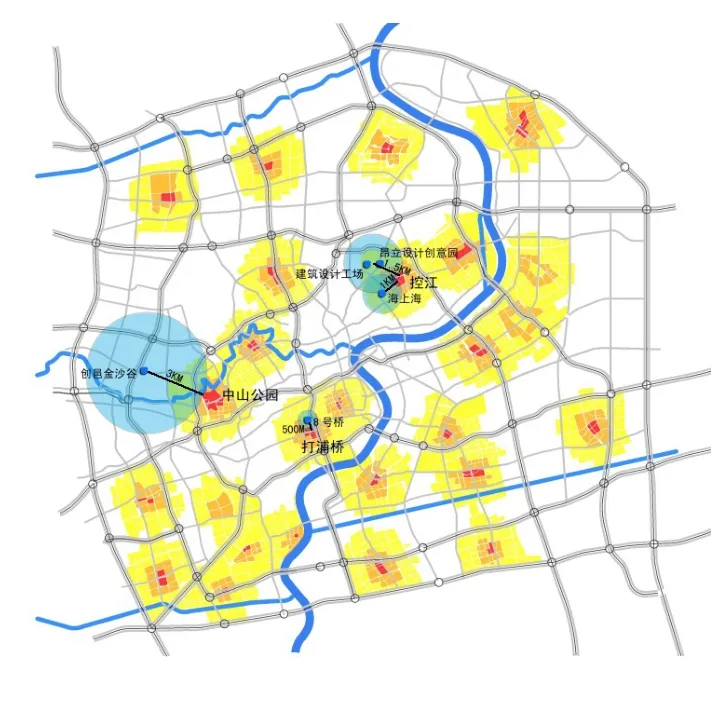

软件研发类共11家园区:天山软件园、乐山软件园、虹桥软件园、张江文化创意产业园、创意联盟、东纺谷、天地软件园、X2创意空间、数娱大厦、中环滨江128、SVA越界(图5)。

分析基本信息可发现(表2):

1)园区建筑面积都在1万m2以上;

2)园区日租金都在3元/m2左右,中环滨江128偏低;

3)企业数量超过50家的园区有9处,占总数的81.8%;

4)园区创意度普遍较高,位于前两档的有10家,占90.9%。

软件研发类产业偏重科学技术领域,该类园区在企业数量、入驻率、创意度上优势明显,特别是上海交通大学周边的园区表现突出。而SVA越界等是典型的政府主导开发园区,处在城市外围,独立性强。

(2)建筑设计类园区

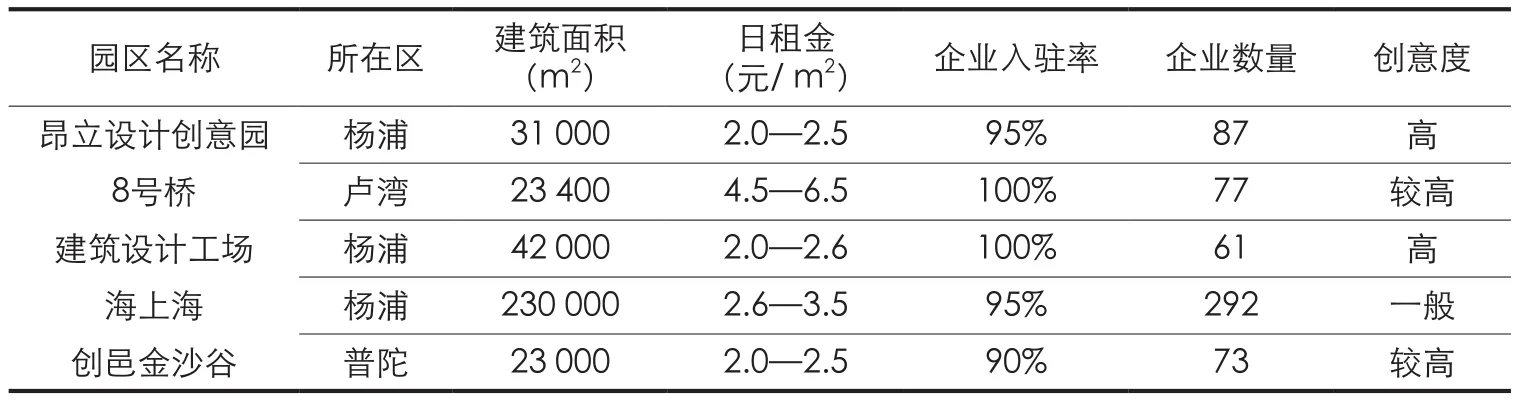

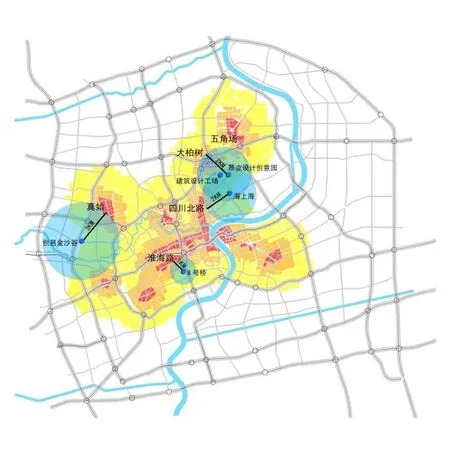

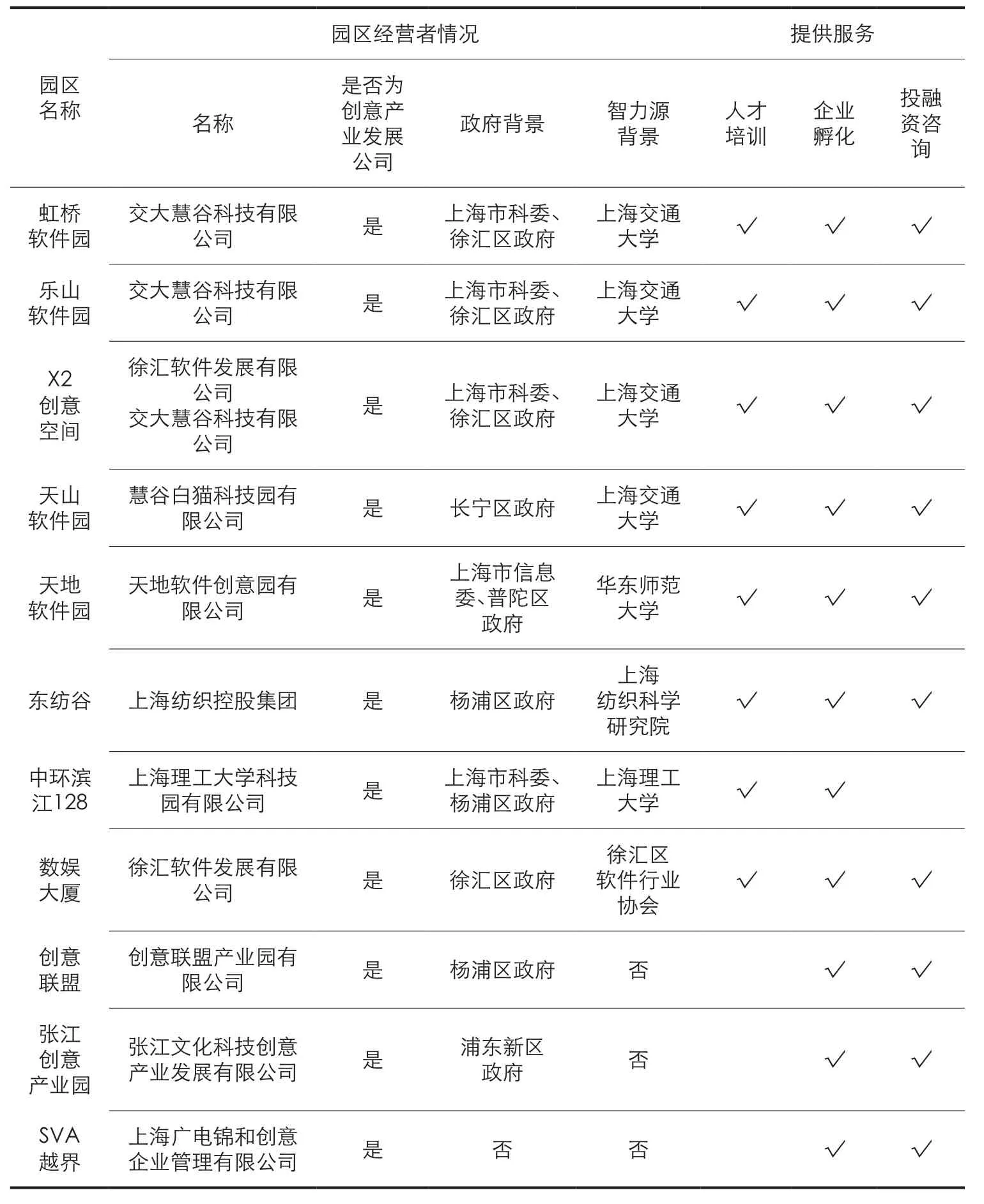

建筑设计类共5家园区:昂立设计创意园、8号桥、建筑设计工场、海上海、创邑金沙谷(图6)。

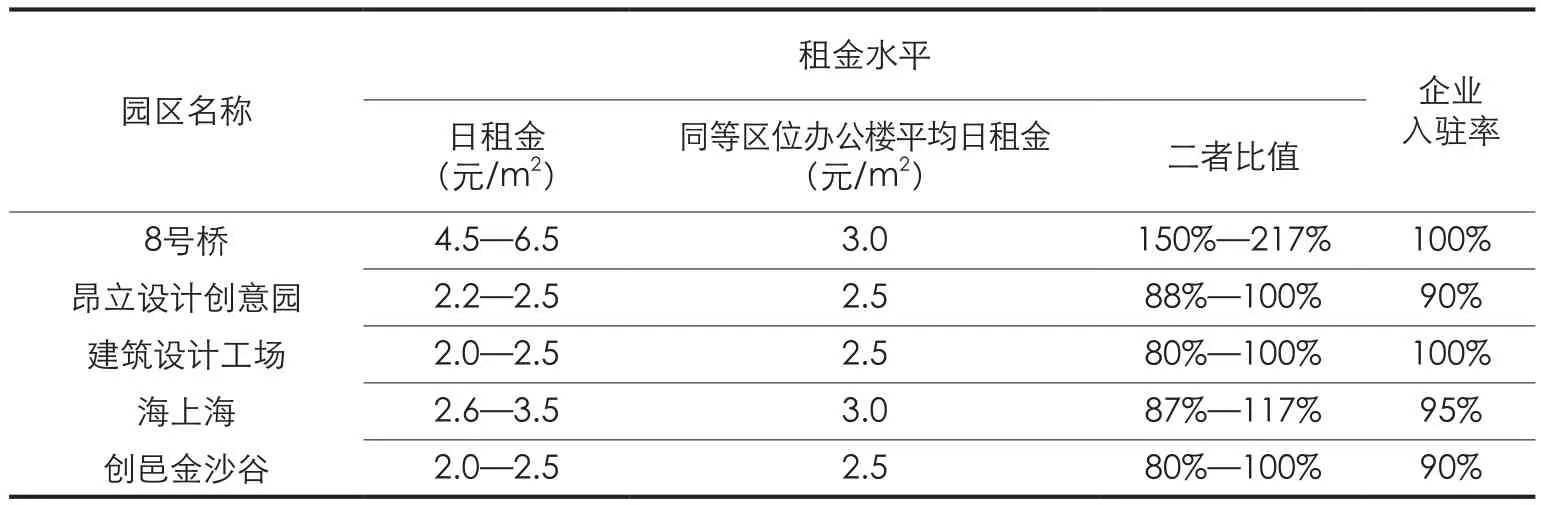

分析基本信息可发现(表3):

1)3家园区围绕同济大学分布,占总数的60%;

2)园区建筑面积都在1万m2以上;

3)8号桥租金偏高,其他园区日租金在3—3.5元/m2左右;

4)大多数园区入驻企业在50—100家。

建筑设计类产业具备设计行业和生产性服务业特点,围绕同济大学分布的3家园区是以高校为核心的典型;其他2家园区提供优质办公环境,且地理上接近服务对象。

表3 建筑设计类园区基本信息

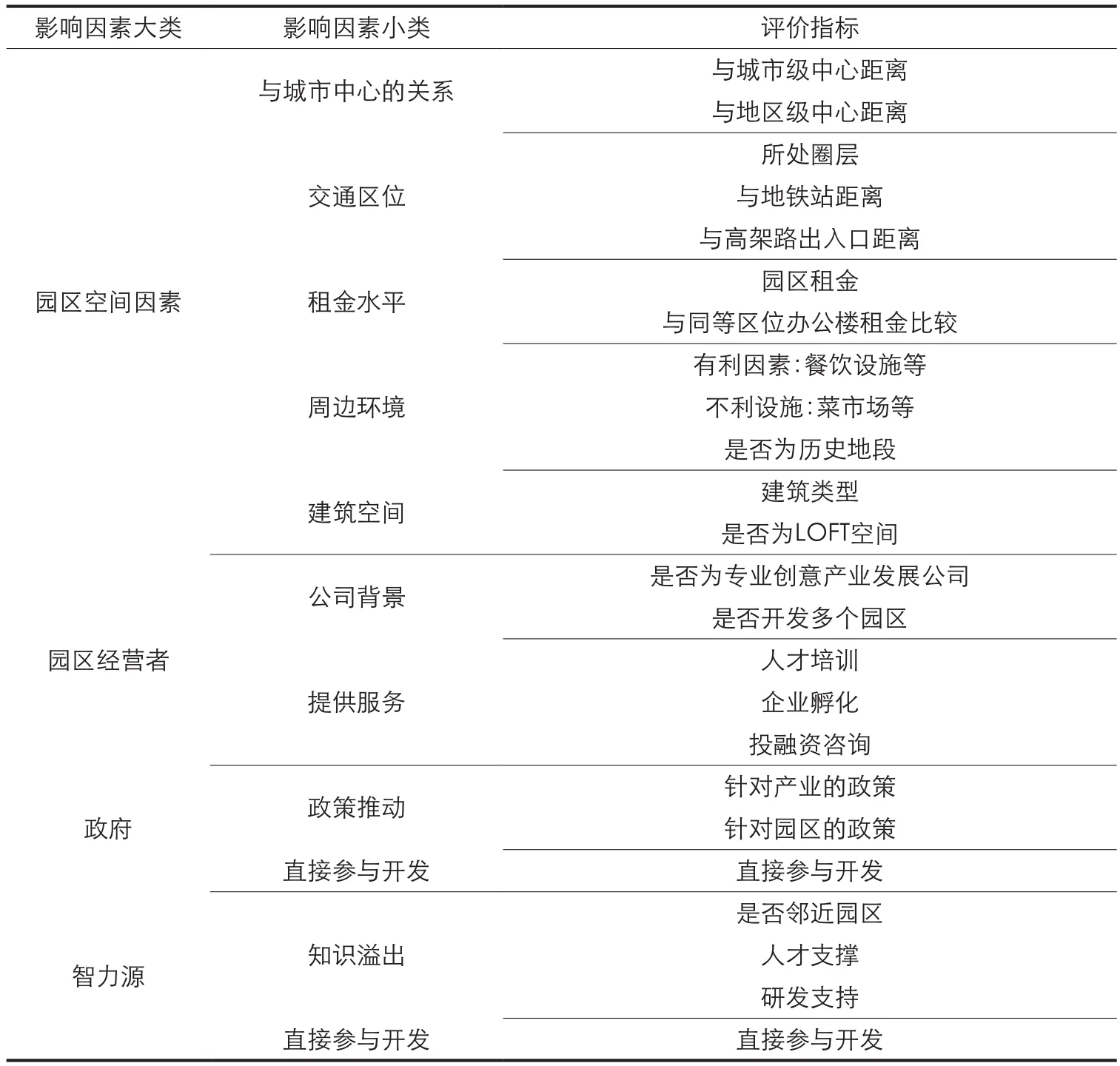

表4 影响因素指标体系

4 产业分异的影响因素解析

4.1 构建指标体系

宏观层面,归纳已有研究,将创意产业空间集聚的驱动力分为5大维度:政府角色、社会资源、文化氛围、相关产业、消费市场。

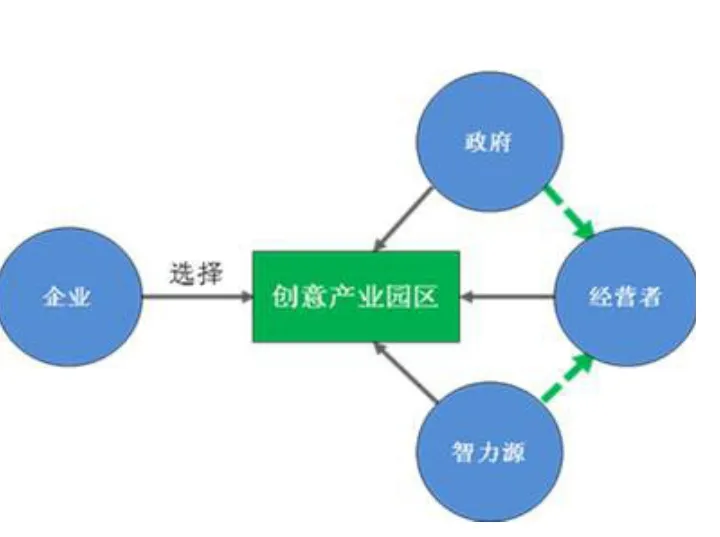

微观层面,将创意型企业选址看作企业、园区经营者、政府、智力源(高校、行业协会等)4者的互动关系(图7)。

将微观影响因素概括为4类:园区空间因素、园区经营者、政府、智力源。

能全面反映宏观的5大维度。细化影响因素体系,列出24项指标(表4)。运用指标体系分析软件研发类、建筑设计类园区,得出园区中企业选址考虑的主要因素,进而概括创意产业园区产业分异的形成机制。

图7 创意性企业选址:4方面互动关系图

4.2 软件研发类园区

(1)园区空间因素

1)与城市中心的关系

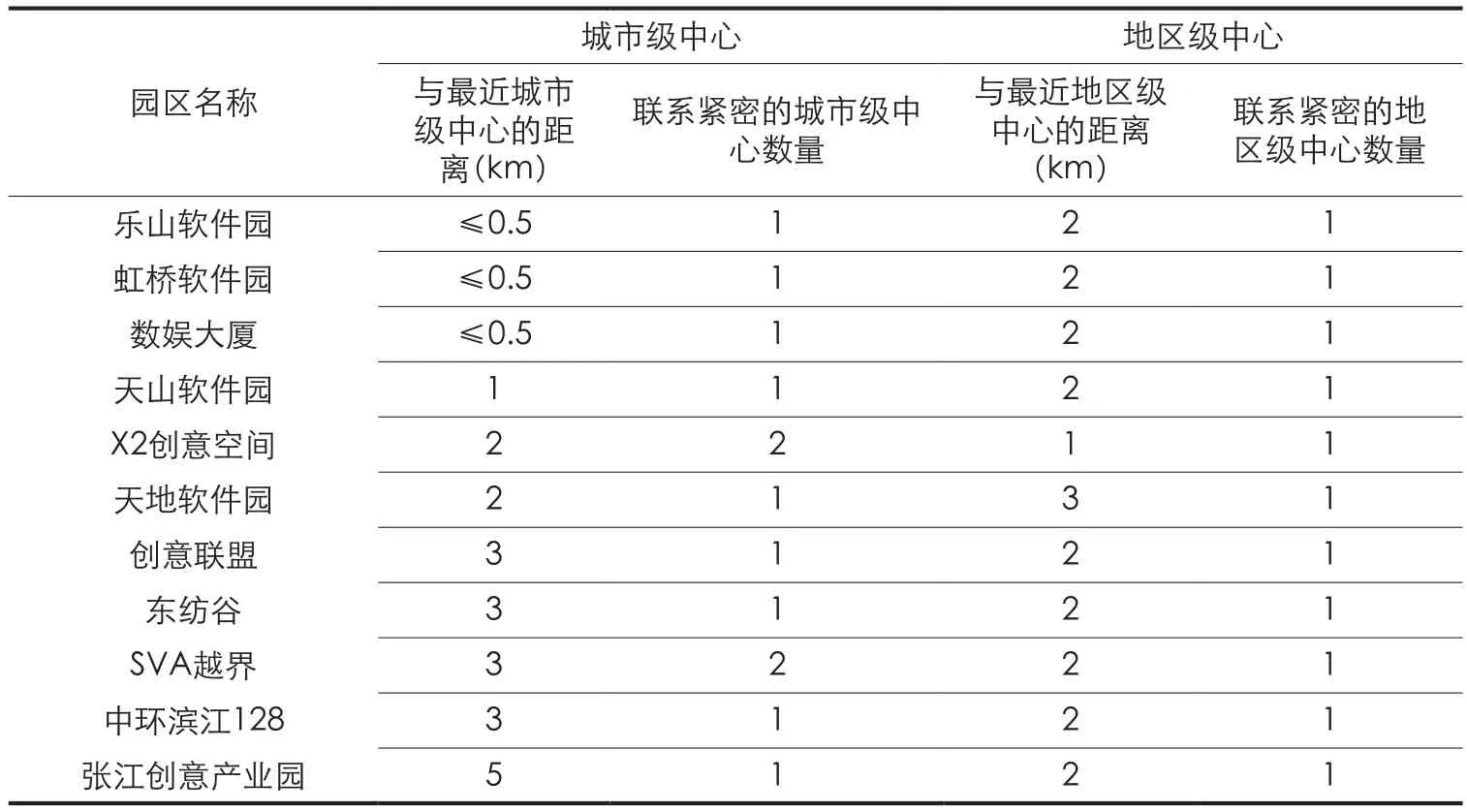

依据《上海市中心城开发强度分区研究》(2005),上海中心城区市级中心、副中心共15处,地区级中心25处。园区与中心的关系是园区区位条件的重要方面。

分析软件研发类园区与城市级中心的空间距离(图8),将园区与城市级中心的距离分为5档:500m及以内、1km、2km、3km、5km;园区与地区级中心的距离分为3档:1km、2km、3 km(图9)。

根据城市级中心、地区级中心的影响将园区分为3类(表5)。

第一类与城市中心关联紧密,有5家园区,位于中心城区西南部,靠近内环线。第二类与城市中心关联较紧密,有3家园区。第三类处在外围地区,有3家园区,类似郊区产业园。

表5 软件研发类园区与城市中心的联系

2)交通区位条件

以600m服务半径分析园区与地铁站的空间距离(图10),邻近2处地铁站的园区有5家,邻近1处的园区有2家;范围内没有地铁站的园区有4家。

与高架路出入口的距离可反映园区在快速交通的便利程度(图11),3家园区与高架路出入口距离在1km之内,7家园区在2km之内,张江文化创意产业园离高架路出入口较远。

根据交通区位条件将园区分为3类(表6)。

第一类交通区位条件最优越,有5家园区。

第二类处在城市外围但邻近地铁站,有2家园区。

第三类轨道交通条件不便,有4家园区。

从城市中心、交通区位分析得出的最优5家园区完全一致,证明地铁站布局与城市中心分布一致,5家园区区位优势明显。

地铁站改善了处在城市外围的园区的区位条件,提高了可达性。

3)租金与环境质量

租金是企业选址的重要因素,软件研发类企业多选择租金较低的办公场所。分析园区租金水平(表7),发现各园区租金普遍不高,园区入驻率都很高,租金与入驻率关系不明显。

园区自身空间和周边环境也是重要因素,软件研发类园区对办公空间没有特殊要求;7家园区邻近智力源,占总数的63.6%,说明智力源是周边环境中的有利因素。

(2)园区经营者

8家园区经营者有智力源背景,占总数的72.7%;10家园区由政府开发,占总数的90.9%(表8)。

经营者提供的服务分为人才培训、企业孵化、投融资咨询3类,全部覆盖的园区7家,占总数的63.6%,没有智力源背景的3家园区在人才培训上不足。

政府、智力源直接经营园区,可获得更多的便利条件,由于软件研发类企业的科技性质,在科研领域有优势的高校起到很大作用。

(3)政府作用

政府除直接开发园区外,还可通过政策推动创意产业发展。上海多个区政府都制定了鼓励政策。

徐汇区通过《徐汇区软件和信息服务业发展推进计划》等对软件研发类产业给予资金扶持、人才补贴等优惠。

普陀区通过《普陀区信息产业发展扶持政策》重点扶持软件设计、软件服务外包等领域企业。

长宁区通过《长宁区加速发展现代服务业的产业政策意见》减免税收,鼓励软件服务等产业发展。

图8 软件研发类园区与城市级中心的空间距离

图9 软件研发类园区与地区级中心的空间距离

(4)智力源作用

智力源对软件研发类园区有举足轻重的作用,分析已指出8家园区由智力源直接经营,且大多数园区邻近智力源。

上海交通大学利用学科优势,通过交大慧谷科技有限公司主导4家园区运营(虹桥软件园、乐山软件园、X2创意空间、天山软件园);

中环滨江128为上海理工大学科技园,是产学研一体的典型代表;

天地软件园与华东师范大学软件学院合作紧密,是该校实习基地;

东纺谷位于上海市纺织科学研究院内,依托研究院发展。

数娱大厦通过徐汇区软件行业协会的平台吸引同类企业进驻。

(5)总结

软件研发类企业由于科技属性,在选址上有显著特征,可概括出影响软件研发类企业选址的主要因素。

第一,智力源起第一位作用,不仅邻近园区,而且直接经营园区。

第二,政府通过政策和直接经营,为吸引企业入驻起到重要作用。

第三,空间上,地铁和城市中心起主要作用,可改善园区区位条件;周边环境上的积极因素为智力源和商业服务设施。

第四,园区办公场地为普通商务楼,且租金普遍较低。

表6 软件研发类园区交通区位条件

表7 软件研发类园区租金水平分析

4.3 建筑设计类园区

(1)园区空间因素

1)与城市中心的关系

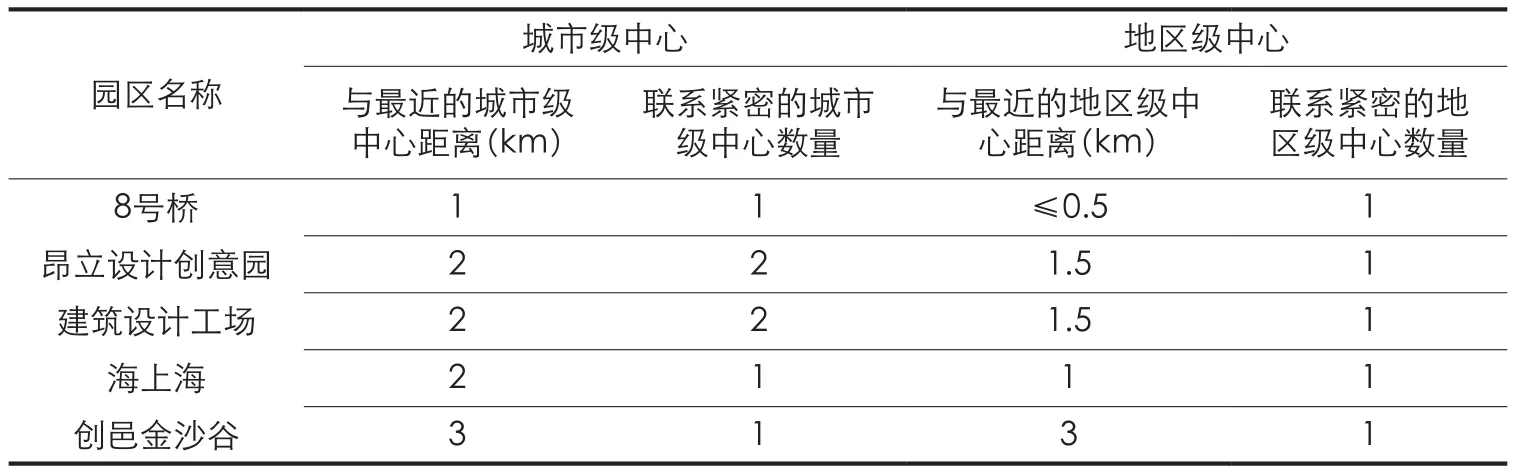

分析建筑设计类园区与城市级中心的空间距离(图12),发现各园区与城市级中心距离分为3档:1km、2km、3km;与地区级中心距离分为4档:500m及以内、1km、1.5km、3km(图13)。

图10 软件研发类园区与地铁站的空间距离

图11 软件研发类园区与高架路出入口的空间距离

根据城市级中心、地区级中心的影响将园区分为3类(表9)。

第一类与城市中心关系最紧密,为8号桥。

第二类与城市中心关联较紧密,有3处,为昂立设计创意园、建筑设计工场和海上海。

第三类在外围地区,为创邑金沙谷。

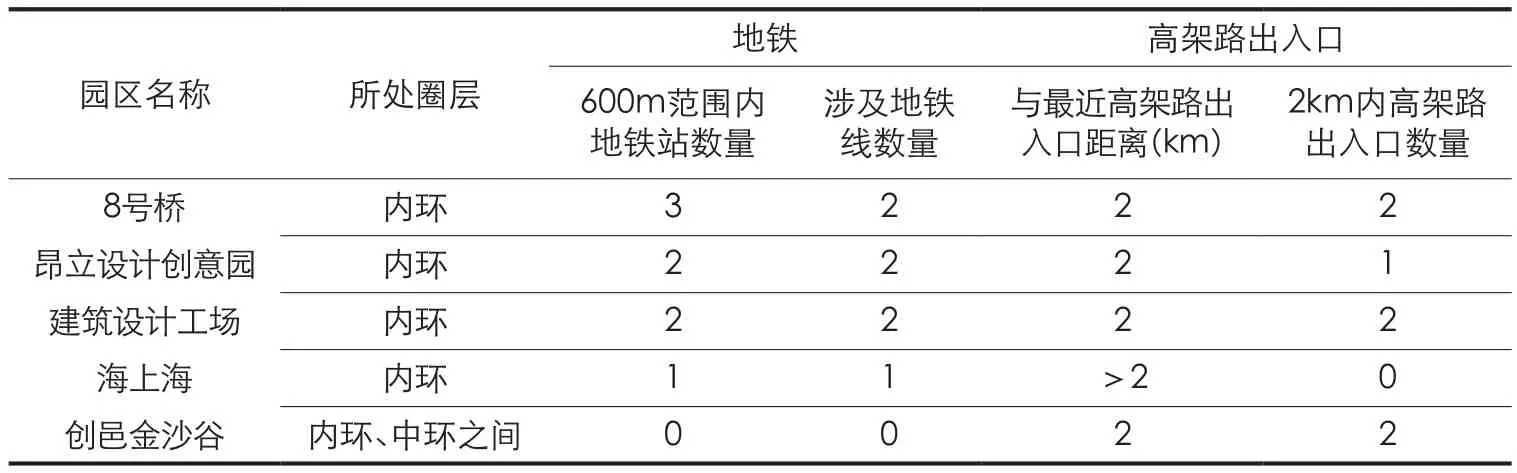

2)交通区位条件

用600m服务半径标准分析园区与地铁站的空间距离(图14),发现8号桥邻近3处地铁站;昂立设计创意园与海上海邻近2处地铁站;建筑设计工场邻近1处地铁站;创邑金沙谷周边没有地铁站。分析园区与高架路出入口距离(图15),除海上海周边2km范围没有高速出入口外,其他园区距高架路出入口都在2km以内。

按交通区位条件将园区分为3类(表10):

第一类为8号桥,处在市中心,交通区位条件优越。

第二类包括昂立设计创意园、建筑设计工场、海上海,轨道交通条件便利。

第三类为创邑金沙谷,交通区位条件较差。

3)租金与环境质量

建筑设计类企业以中小企业居多,租金是重要因素,分析园区租金水平(表11),除8号桥租金较高外,其他园区水平接近,整体不高。园区入驻率普遍很高,与租金关系不明显。

建筑空间上,建筑设计类园区既有普通办公楼,也有旧厂房改造的LOFT空间;周边环境上,3家园区邻近同济大学,同济大学在建筑设计、城市规划领域领先全国,环同济地带已形成建筑规划产业集聚地,智力源是建筑设计类园区周边重要的有利因素。

(2)园区经营者

图12 建筑设计类园区与城市级中心的空间距离

图13 建筑设计类园区与地区级中心的空间距离

表8 软件研发类园区经营者分析

分析园区经营者情况(表12),虽然3家园区邻近同济大学,但经营者没有智力源背景;另外,3家经营者有政府背景,占总数的60%,分别为8号桥、昂立设计创意园和建筑设计工场。

与软件研发类园区相比,建筑设计类园区经营者为企业提供的服务较少,企业进驻更多考虑靠近市场、接近同类型企业。

(3)政府作用

杨浦区政府确定“知识杨浦”战略,利用同济大学学科优势,打造环同济建筑、规划设计产业带,建筑设计类企业可享受税收减免政策。

原卢湾区利用历史文化优势,与企业合作开发园区。虽然区内没有对建筑设计类企业有特殊政策,仍能吸引众多企业入驻。

(4)智力源作用

同济大学周边已形成建筑规划设计产业带,昂立设计创意园、建筑设计工场、海上海就是围绕高校分布的典型园区。

同济大学没有参与经营,其作用主要体现在:

第一,提供人才资源,每年培养大批高质量毕业生,是行业内稀缺资源。

第二,行业技术与信息共享。同济大学下属的同济建筑设计院、同济城市规划设计院都是行业内龙头,吸引大批中小型企业集聚。

第三,相关产业支持和配套设施。配套产业如效果图公司、打印公司都汇集于此,为企业提供方便、节约成本。

(5)总结

通过分析可解读出建筑设计类园区分布的内在机制,概括出影响企业选址的主要因素。

第一,智力源起重要作用,不经营园区,而是为企业提供人才和科研资源,通过下属生产单位(大型设计院)产生辐射效应。

第二,远离智力源的园区可通过靠近市中心以接近目标客户,形成文化休闲场所。

表9 建筑设计类园区与城市中心的联系

表10 建筑设计类园区交通区位条件分析

表11 建筑设计类园区租金水平分析

表12 建筑设计类园区经营者情况分析

图14 建筑设计类园区与地铁站的空间距离

图15 建筑设计类园区与高架路出入口的空间距离

第三,空间上,地铁和城市中心起主要作用,改善了园区的区位条件。

第四,园区对办公场地没有硬性要求,租金水平整体不高。

5 研究结论

本文在园区尺度研究上海创意产业发展情况,关注园区产业分析特征,并探寻其形成机制。通过对上海创意产业园区的实证研究,概括其总体空间分布的3个特征,即沿内环线集聚、沿苏州河分布、3处集中区域。

归纳各园区主导产业类型,并依此将园区分为7类:软件研发类、产品设计类、建筑设计类、文化传媒类、艺术创作类、时尚消费类和综合类。

进而,从微观角度审视创意型企业选址行为,提出创意型企业、园区经营者、政府、智力源4者的互动关系,从4方面列出24项指标对园区进行评价。选择2类典型园区(软件研发类、建筑设计类)进行细化分析,概括出这2类园区中企业选址考虑的主要因素,分析两者之间的区别所在,进而总结出各类园区空间分布、产业分异的内在机制。

本文按照主导产业的不同为园区分类,并进一步探讨各类园区分布的影响因素,是一种较新的思路,可为未来创意产业选址及相关研究的开展提供基础和启发。

(文中所有表格及图片均由作者根据调研资料和成果整理自绘。)

References

[1]汤培源,顾朝林. 创意城市综述[J]. 城市规划学刊,2007(3):14-19.TANG Peiyuan,GU Chaolin. Preliminary Study on“ the Creative Cities”[J].Urban Planning Forum,2007(3):14-19.

[2]褚劲风. 上海创意产业空间集聚的影响因素分析[J]. 中国人口·资源与环境,2009,19(2):170-174.CHU Jinfeng. A Study on Effect Factor of Creative Industry Agglomeration in Shanghai[J].China Population Resourcesand Environment,2009,19(2):170-174.

[3]隋新,张永庆. 创意产业研究理论述评[J]. 经济问题探索,2008(2):31-34.SUI Xin,ZHANGYongqing. Review of Creative IndustryTheories[J]. Inquiry into Eeconomic Issues,2008(2):31-34.

[4]王缉慈.关于发展创新型产业集群的政策建议[J].经济地理,2004(7):433-436.WANG Jici. Developing Innovation-Based Industrial Clusters:Policy Recommendations[J].Economic Geography,2004(7):433-436.

[5]王重远. 城市更新背景下都市创意产业发展研究——以上海为例[J]. 特区经济,2009(4):54-55.WANG Zhongyuan. A Study on Creative Industry Development in the Background of Urban Renewal[J]. Special Zone Economy,2009(4):54-55.

[6]厉无畏,王如忠,缪勇. 培育与发展上海的创意产业[J]. 上海经济,2004(s1):67-72.LI Wuwei,WANG Ruzhong,MU Yong.Cultivating and Developing Creative Industry in Shanghai[J]. Economy Shanghai,2004(s1):67-72.

[7]蒋雁,吴克烈.基于因子分析的创意产业区影响因素模型研究[J].上海经济研究,2009(1):65-72.JIANG Yan,WU Kelie. Research on Influence Factor of Creative Industry Districts[J].Shanghai Economic Review,2009(1):65-72.

[8]栾峰,王怀,安悦. 上海市属创意产业园区的发展历程与总体空间分布特征[J]. 城市规划学刊,2013(2):70-78.LUAN Feng,WANG Huai,AN Yue. The Development of Creative Industrial Parks in Shanghai and Their Spatial Features[J]. Urban Planning Forum,2013(2)70-78.

[9]厉无畏. 创意产业导论[M]. 上海:学林出版社,2006.LI Wuwei. Introduction to Creative Industries[M].Shanghai:Academia Press,2006.

[10]张京城. 中国创意产业发展报告(2011)[M]. 北京:中国经济出版社,2011.ZHANG Jingcheng. Creative IndustriesReport(2011)[M]. Beijing:China Economic Publishing House,2011.

[11]王缉慈. 创新的空间——企业集群与区域发展[M]. 北京:北京大学出版社,2001.WANG Jici. Innovative Spaces:EnterpriseClusters And Regional Development[M]. Beijing:Peking University Press,2001.

[12]佛罗理达. 创意经济[M].方海萍,魏清江译. 北京:中国人民大学出版社,2006.Richard Florida. The Flight of the Creative Class:The New Global Competition for Talent[M].FANG Haiping,WEI Qingjiang,translate.Beijing:ChinaRenminUniversity Press,2006.

[13]陈舒雯. 上海创意产业集聚区发展现状及区位特征研究[D]. 上海:同济大学硕士学位论文,2009.CHEN Shuwen. A Study on Development and Locational Characteristics of Creative Industrial Clusters in Shanghai[D]. Shanghai:The Dissertation for Master Degree of Tongji University,2009.

[14]张霁婷. 上海建筑设计产业的空间集聚模式研究[D]. 上海:同济大学硕士学位论文,2009.ZHANG Jiting.A Study on Spatial Agglomeration Patterns of Architecture in Shanghai[D].Shanghai:The Dissertation for Master Degree of Tongji University,2009.

[15]安悦. 上海创意产业园区产业分异与形成机制研究[D]. 上海:同济大学硕士学位论文,2012.ANYue. A Study on Industrial Differentiation and Formation Mechanism of Creative Industrial Parks in Shanghai[D]. Shanghai:The Dissertation for Master Degree of Tongji University,2012.

[16]Caves. Creative Industries:Contracts between Art and Commerce[M].Harvard University Press,2004.

[17]Graham Drake.This Place Gives Me Space:Place and Creativity in the Creative Industries[J].Geoforum,2003,34.