科尔沁区域内蒙古族幼儿教育文化传承之研究

2013-08-06张嫒

张嫒

(集宁师范学院幼师学院,内蒙古乌兰察布012000)

科尔沁区域内蒙古族幼儿教育文化传承之研究

张嫒

(集宁师范学院幼师学院,内蒙古乌兰察布012000)

科尔沁地区作为蒙古族人成长的典型区域,本文通过文献资料与现场调查相结合来对科尔沁区域内的蒙古族幼儿教育文化传承性进行调查与研究,研究结果表明其幼儿教育教材、课程尚有所欠缺,应该给予高度重视,为提高区域内蒙古族幼儿的教育的“民族性”而提供参考.

科尔沁;蒙古族;幼儿教育;传承

1 前言

深植于各少数民族自然环境、宗教信仰、风俗习惯土壤之中的中国少数民族传统文化教育是民族智慧的结晶.在漫长的发展过程中,逐渐形成其各少数民族及民族地区独有的文化特征,从不同的侧面和角度表现其各少数民族的文化习俗、思维方式、行为特征及性格状态等等,彰显其各少数民族的民族个性特征和群体气质特点.

少数民族传统文化是民族特质的外现,是风俗习惯的彰显,是民族形成与发展的缩影.少数民族传统文化的传承和发展,对加强民族团结,推动全民和谐相处乃至整个社会稳定,都有着积极的作用.然而,我们必须看到,民族文化不断变化的今天,面对西方文化的影响,“现代潮文化”的冲击,各少数民族传统文化得不到及时整理,便可能遗失,甚至会“人死艺亡”.

全面调查分析各少数民族传统文化发展现状和发展滞后甚至消亡的根本原因,以及其发展的规律;挽救正在流失或者将要流失的各少数民族传统文化;保护、传承和发展其各少数民族传统的文化则是不可回避的一个问题,不再是“不急之务”而是“当务之急”.而文化的继承是从文化的基层进行潜移默化的渗透,而不是一蹴而就的.因此,区域性幼儿教育的文化传承成为研究的重点内容.

本文通过对科尔沁地区八所幼儿园的调查,以蒙古族幼儿教育传统文化在幼儿园中传承情况为重点,及时把握在国家课程向校本课程转型后,蒙古族幼儿教育传统文化在幼儿园的传承现状以及发展趋势,进一步了解各类传统文化发展特征和项目本身所面临的优劣势、机遇和挑战.针对蒙古族幼儿教育传统文化传承特征和项目本身的特点,提出相关的发展建议,为蒙古族幼儿教育传统文化传承与发展提供参考.

2 科区蒙古族幼儿文化传统教育传承之调查过程

2.1 选择科尔沁地区八所学校的64名教师作为研究对象

选择调查学校:在了解地区生源、民族成份、授课方式等因素前提下,抽取通辽市蒙古族幼儿教育幼儿园、库伦旗第一幼儿园、通辽三幼、通辽市直幼儿园、铁南幼儿园等学校进行调查.选取科尔沁地区的源由,现在的科尔沁地区,包括库伦、奈曼、科左后旗、科左中旗、扎鲁特旗、开鲁县、科尔沁区、开发区、霍林郭勒市九个旗县及周边地带.该地区总人口310多万人,有汉、蒙、满、回、朝鲜等40个民族,少数民族人口有150多万人,占总人口的49%.其中,蒙古族人口约140万人,占总人口的45%,约占内蒙古蒙古族人口的三分之一,占全国蒙古族人口的四分之一,是全国和全区蒙古族人口最集中的地区.由于精力和财力有限,只能选取小部分学校和人员作为研究对象.

2.2 查阅有关资料,走访民间

查阅内蒙古民族大学图书馆、集宁师范学院图书馆、内蒙古通辽市资料室的与蒙古族幼儿教育传统文化相关书籍,并且登录中国知网(CNKI),以“蒙古族幼儿教育传统文化”为关键词查阅了近十年(1998-2008)的相关文献资料,并且对其详细阅读,对前人研究情况、蒙古族幼儿教育传统文化研究有了比较清晰的了解,并以此为研究的理论依据.

2.3 整理归纳资料,利用SPSS统计软件制作图表,完成研究结论

3 科区蒙古幼儿文化传承研究结果与分析

3.1 蒙古族幼儿教育传统教材情况

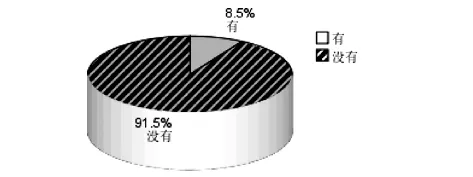

蒙古族幼儿传统文化教育相关的教材是传播蒙古族幼儿教育的文化的重要途径.学习者可以通过教材在技能学习后进行系统的理性认识,也可以通过图画教材进行自学.教材在传授理论常识和技能方面,都起到不可或缺的作用.我们针对科尔沁地区学校里蒙古族幼儿教育传统文化理论课的教材进行调查,以“你手中有专门蒙古族幼儿教育传统文化的教材吗?”为内容进行提问.调查结果如下:占总数91.5%的教师没有接触过,只有8.5%的教师接触过蒙古族幼儿教育传统文化方面的教材(见图1).在调查中我们发现蒙古族幼儿教育传统文化教育相关的教材情况,可以用“紧缺”两个字来形容.可见,教材已经成为阻碍蒙古族幼儿教育传统发展的一个重要因素.另外,我们在走访的过程中发现语言问题也给大多数教师对教材的理解带来诸多不便.来自牧区和来自农区的教师对汉语的接受程度是存在较大差别的.相比之下,来自农区的蒙古族幼儿教育教师对汉语理解相对较好,而对蒙文编撰的教材理解不及牧区的教师.查阅中央民族大学图书馆、内蒙古民族大学图书馆,发现大多数教材仅用一种语言编写.同时,我们从教师手中几乎没有见到一本双语性介绍蒙古族幼儿教育传统文化教育的教材.

图1 教师接触蒙古族幼儿传统文化教育教材情况

3.2 蒙古族幼儿教育传统文化教育相关课程开设情况

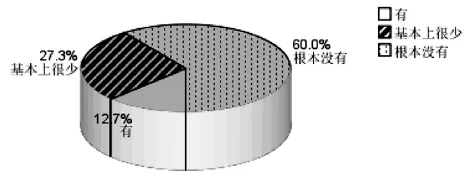

以“学校中是否开设与蒙古族幼儿教育传统文化教育相关的理论课程?”为内容进行调查.调查结果如下:占总数60%的教师回答根本没有开设过蒙古族幼儿教育传统文化教育相关的课程,27.3%的教师回答基本上很少,有12.7%的教师回答学校开设过蒙古族幼儿教育传统文化教育相关的课程(见图2).由数据可见,学校对蒙古族幼儿教育传统文化教育课程的开展从根本上不重视.众所周知,科尔沁地区是蒙古族幼儿教育最为集中的地区.大多数学校承担着蒙古族幼儿教育教师培养任务,除了使教师全面学习各方面科教知识外,蒙古族幼儿教育传统文化的传承也是学校教学的重点内容之一.大部分学校尚未开设蒙古族幼儿教育传统文化课程,从而使大多数教师没有机会接受系统的传统文化方面的教育,对蒙古族幼儿教育传统文化的认识偏低也就不足为怪了. 3.3开设蒙古族幼儿教育传统教育课程的必要性调查

图2 学校开设蒙古族幼儿教育传统文化相关的课程情况

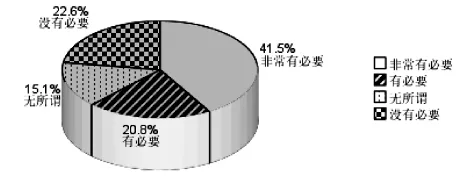

以“你觉得有没有必要开设一门蒙古族幼儿教育传统文化教育课呢?”为调查内容进行调查,调查结果如下:占总数41.5%的教师觉得非常有必要,20.8%的教师认为有必要,15.1%的教师觉得无所谓,22.6%的教师觉得没有必要(见图3).由以上数据可见,大多数教师希望开设一门蒙古族幼儿教育传统文化教育的课.

图3 蒙古族幼儿教育传统文化教育课开设必要性

4 对民族区域内蒙古族幼儿文化教育传承的思考

4.1 校方应重视蒙古族幼儿教育传统文化在培养蒙古族幼儿教育教师中的作用

在蒙古族幼儿教育教师集中的学校,培养教师全面发展之外,“民族性”的培养也是学校的任务之一.蒙古族幼儿教育传统文化是北方游牧文化的一个典型的分支,是蒙古族幼儿教育文化的一种心灵语言,是一种特有的文化表达方式.

开设蒙古族幼儿教育传统文化文化相关课程,以兴趣爱好课形式把蒙古族幼儿教育历史、文化、习俗介绍给蒙古族幼儿教育教师以及其他各族教师,向教师展示蒙古族幼儿教育传统文化数百年的文化积淀,让教师感受蒙古族幼儿教育传统文化的美和文化魅力.

4.2 “人性化”选择本土蒙古族幼儿教育传统文化课程内容

首先,在教师中进行民意调查.如前文提到教师对蒙古族幼儿教育传统文化表现出极大兴趣.所以,在蒙古族幼儿教育集中地区,在课堂教学中应根据学校所在的区域特点和根据教师的喜好,适当的选择题目,把本土蒙古族幼儿教育传统文化项目与现行课程相结合.以小班课或者大课的形式把各项蒙古族幼儿教育传统文化项目,不能搞“一刀切”模式化强制推行.如在库伦旗及周边一带,来自农牧区的大多数教师在生产生活中就已经对蒙古族幼儿教育游牧文化所熟知,其讲解起来有着很广泛的教师体验基础.所以,在学校课进行教学易于开展.而在文化基础比较薄弱的地区,教学的重点在于对该项目进行介绍,使教师了解、接触和体验,从而培养教师的兴趣.对于有兴趣学习的教师进行深入系统性教学,而对于没有多大兴趣的教师,使其了解也就达到目的.在教学过程中,重点突出的是使蒙古族幼儿教育教师知道一些蒙古族幼儿教育传统文化是蒙古族幼儿教育所特有,使其产生民族自豪感,从而自发的、由内心深处、主观的去认知和学习,从而达到传承的目的,使蒙古族幼儿教育特有的传统文化项目得以保持自身的生命力,为区域性蒙古族幼儿教育文化的传承而服务.

4.3 编写本土蒙古族幼儿教育传统文化特色教材

当地文化主管部门应组织在蒙古族幼儿教育传统文化项目方面有经验的长者、学者和高校研究蒙古族幼儿教育传统文化的专家进行教材的编写.在编写过程中,根据教师意愿和教师的想法入手.从蒙古族幼儿教育传统文化到生活技能进行系统的整合.从而使更多教师有机会接触蒙古族幼儿教育传统文化文化方面的知识.

选择蒙古族幼儿教育地区本土项目为编写的主要内容,介绍蒙古族幼儿教育传统文化的历史事件和年限以及历史名人,研究各类本土蒙古族幼儿教育传统文化的特点和文化背景,组织人文类和人类学人才进行教材的编撰,使用蒙汉两种文字进行出版,以满足蒙古双语教学背景下的教师和教师使用,改变因为语言障碍,有教材也无法阅读的现状.规范现行教材,以备爱好者的需求.

〔1〕郭浩,等.走进科尔沁草原[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2005.4,21,87,99-106.

〔2〕白乙拉,李素梅.我国蒙古族传统家庭结构与家庭教育观及其关系的文化学分析[J].2007(4).

〔3〕浩比斯嘎拉图,常山.从蒙古语看古代蒙古族农耕经济[J].内蒙古民族大学学报,2007(3).

G619

A

1673-260X(2013)03-0191-02