视觉思维下文学翻译标准的反思——二论文学翻译中的视觉思维

2013-07-19旷爱梅

旷爱梅

(桂林医学院,广西 桂林 541004)

一、引言

笔者曾写了一篇题为“文学翻译中的视觉思维”的文章,专家们阅后向笔者提出了一个问题:视觉思维能保证对原文的忠实吗?笔者认为这个问题提得非常好,它触及到了文学翻译理论与实践中不可回避的问题,即翻译的标准问题。那么,文学翻译的标准到底是什么?纵观古今中外,译界从来没有停止过对标准问题的讨论或者争论,至今翻译标准和过程问题仍然是一个歌德巴赫猜想式的问题。因此,本文将结合文学翻译的标准,从视觉思维的概念、视觉思维在文学翻译过程中的应用等方面展开讨论,回答专家们提出的这个问题。

二、文学翻译的标准

(一)语言标准——“忠”

从根本来说,翻译就是将一种语言表达的意思用另一种语言传达出来。因此,语言标准是衡量一切翻译的基本标准。语言是由声音(口语)或符号(书面语)组成的一种存在物,符号形式的语言呈现的是语词在一个维度上的直线排列,包含词汇、句法、意义等逻辑关系。我们常讲的翻译(translation)是一种基于符号形式的语言文字转换。那么,这种翻译在语言上的标准就应当是词汇、句法、意义三个层面上的标准。基于此,语言标准要求译文应当首先忠实地传达出原文的意思并符合译入语的词汇、句法习惯,而不是偏离原文的意思甚至与之背道而驰。

(二)美学标准——“美”

除了上述语言标准之外,文学翻译还有一个它自己的标准,即美学标准。文学借助语言塑造形象,是一定社会生活的映像。文学的语言形象生动、含蓄凝炼,是作家从真实的现实生活中提炼出来,往往意在言外、意犹未尽。因此,文学翻译的任务就是要将作者当时看到的、想到的、感受到的、隐于语词之后生动的情感尽可能地搬移到译文当中,让译文读者在阅读译文时得到美的启发,获得阅读原文一样美的感受,这就涉及到文学翻译的美学标准。基于此,美学标准要求译文能再现原文的意境和神韵,让译文读者产生和阅读原文一样的感觉和想象。

综上所述,从语言标准来看,文学翻译要能“忠”,从美学标准来看,文学翻译要“美”。因此,译者在进行文学翻译的过程中,要在忠实地传达出原文外部言语意思的基础上,尽可能地再现出原文内部言语的美。

三、视觉思维回顾

(一)视觉思维

视觉思维是指一种视觉器官感知外物时的审美直觉心理活动。人进行一切创造性的实践活动时,都在进行着视觉思维。德裔美国心理学家鲁道夫·阿恩海姆对视觉思维有过精心的研究,并作出了详尽的阐述。他指出,视觉思维是一种通过视知觉获得的认识活动。所谓认识活动,是指“积极的探索、选择、对本质的把握、简化、抽象、分析、综合、补足、纠正、比较、问题解决,还有结合、分离、在某种背景或上下文关系之中作出识别等”[1],而识别出某事物是某事物,就意味着某一个问题得到了解决。因此,从道理上来讲,“没有哪一种思维活动,我们不能从知觉活动中找到”。因此,“所谓视知觉,也就是视觉思维”[2]。任何在正常思维的人,都在进行着视觉思维。视觉是视觉思维最为基本、不可或缺的媒介,知觉是视觉思维不可或缺的条件。阿恩海姆竭力想证明的是,“视知觉并不是对刺激物的被动复制,而是一种积极的理性的活动”[3]。他指出,视知觉是从感性经验出发、并具有理解力,可以分为直觉的认识和推理的认识。因此,视觉思维不仅包含着艺术的感觉或想象,还进行着科学地思考,而不是想入非非。文学翻译作为一种主要依赖大脑的实践活动,即追求译文科学正确的表述,更追求原作艺术美的再现。将视觉思维引入文学翻译,其地位和作用由此可见。

(二)意象

心理意象是视觉思维活动的媒介,构成视觉思维首要的推动力。卡尔·比勒、罗伯特·S·伍德伍兹、霍尔特等权威心理学家们曾经通过大量的试验证明意象在思维活动中起的作用,最终他们得出了一个共同的基本结论,即一切创造性思维都是通过意象进行的。同时他们通过试验活动,总结出跟一般意义上的意象概念不同的是,进行思维活动时的“心理意象”决不是对可见物的完全复制,而是通过思维者的知觉,选择性地集中于最关键的部位,把无关紧要的部位舍弃掉。比如一提到或读到“奴才”,人们眼前会闪现出一个点头哈腰、卑躬屈漆的形象;一听到或者读到“雪”这个字眼,人们仿佛看到了下雪的场面;某人在远处喊“蛇!”,听到这个词的人即使还没看见蛇也立刻会毛骨悚然。当然,这些形象或者场景都不会太清晰或者很具体。这种模模糊糊形成的虚幻画面是基于经验的一种“视觉闪现”或者“视觉暗示”,不代表一个完整的事物,但代表着一种“质”的意象,是心理对事物本质认识和解释的产物。在文学翻译的过程中,意象在译者头脑中的自觉唤醒或是译者对意象的刻意制造都将会对原作的理解和译文的表达如虎添翼。

(三)语词

语词是一种由符号组成的视知觉媒介,是进行视觉思维的驱动力。语词是言语者对其感知的客观世界和外部活动进行的记录和表述,它通过字词、短语、句子等一定的逻辑程序,标识各种事物和理性概念出现的先后顺序。这种先后顺序排列的理性概念,往往是“一个直觉把握到的情境的陈述,而且涉及着对这一情境的重新组构”[4]。对此,阿恩海姆举了大量的例子,比如:“树上结满樱桃”这一句子,即是言语者通过语词对一颗樱桃树的直觉意象表达,又是在读者或听者心中唤起的一种同样意象;“A 杀死了B”则可以唤起读者或听者一个谋杀现场的意象。阿恩海姆通过这些例子证明,语言借助于语词嫁接起了“意象”(言语者的意象)与“意象”(接受者的)之间的桥梁,而这种桥梁的作用不是通过接受者的纯语言即语言本身的思维而获得,而是通过视觉想象这一更为恰当的媒介进行的。视觉想象的展开借助接受者的“预知觉”①莱维斯(Leves)将来自于观念作用大脑中枢内部的兴奋命名为“预知觉”(preperception)。威廉·詹姆斯认为预知觉要靠储存在记忆中的视觉概念,才能唤起对某个知觉的认识。参见The Principles of the Psychology(《心理学原理》威廉·詹姆斯著),将一度语词拓展成二度或三度的视觉意象,然后从言语者的文字中联想到它们要表达的意义。因此,语词通过作为其意义表示的表象或感觉为大脑模糊形成的虚幻画面(即标注范畴概念的“质”的意象),提供了清晰、稳定的“标签”,从而使得系列意象通过语词变得具体并保持下来。文学翻译离开了语词的意义,将会偏离原文的意思甚至会与之背道而驰。

四、文学翻译中的视觉思维

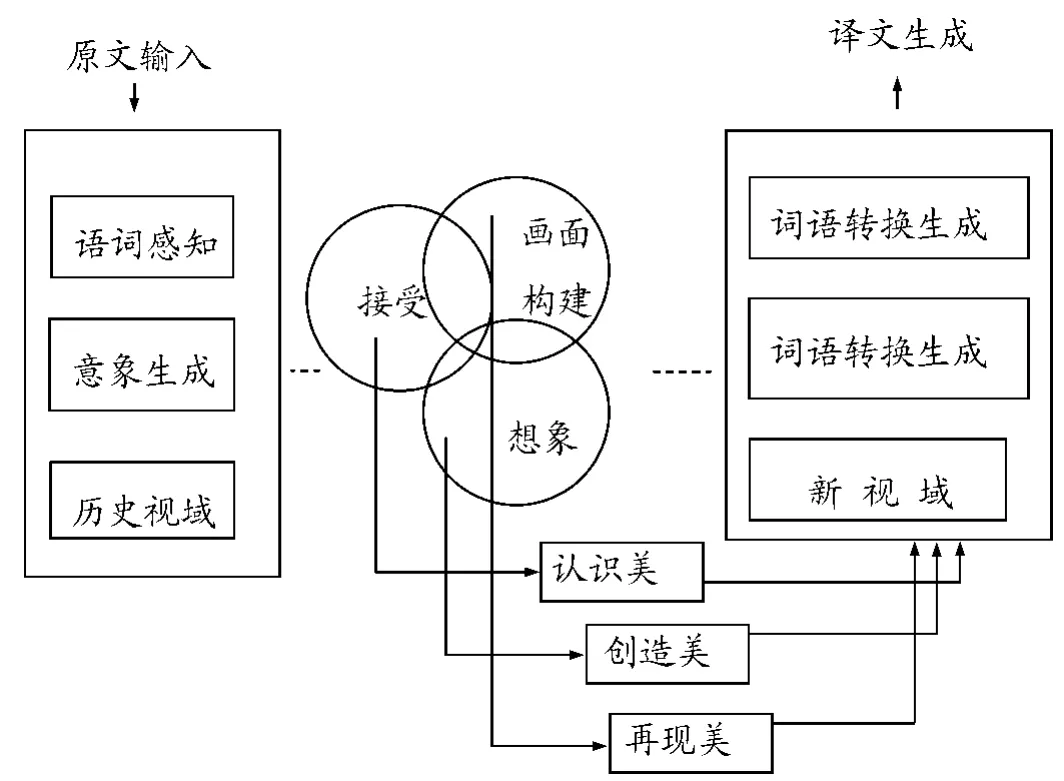

(一)视觉思维的过程模式

视觉思维作为一种直觉审美心理,凸现在文学翻译过程的始终。其内在机制就是:运用人的视觉、知觉等感知语词(外部言语)发挥联想,将语词所代表的意义生成意象,认识、接受、融入作者和文本的历史视域,通过想象发掘原文内部言语的美,借助画面构建再现其内部言语之美,在译者经验世界中创造一个新视域,再通过语义、语词转换合成,最后生成译文。任何译者面对原文都不能完全直接融入作者视域,而是需要借助视觉思维这一科学的翻译转换机制,形成原文或作者意图的真实再现,具体请见下面的视觉思维的过程模式图。

视觉思维的过程模式图

如上图所示,视觉思维以感知原文语词、融入原文历史视域为起点,以译文新视域的形成为终点,以感知原文的意象和生成译文的新意象为核心,它自觉闪现在翻译理解和表达的过程中。试看下面一个非常简单的句子:

①原文:The girl had left the room.

译文:孩子已经离开了房间。这个句子的结构非常简单,意思也很明了,但是任何一个译者阅读完这个句子的结果,就是得到一个完整的情景。译者的视觉经由这个句子时,最初,女孩(girl)是呈现与译者心理最有力的中心部位;其次,是房间(room)。而感受的最后,译者得到的意象既不是一个模糊的女孩(girl),也不是一个模糊的房间(room),而是通过离开(left)联系起来的一个完整的情境:女孩离开了房间。这个例子对于一般人来讲,刹那之间就能在心中构建一个女孩离开房子时的画面。这一个过程就视觉思维的过程,尽管人脑在及其短暂的时间内自动地完成了这一过程。

视觉思维过程是完成原文理解、生成译文的必要阶段和重要环节,能给译者以有如神助的感觉。遗憾的是,据笔者调查,很多译者在实际翻译的过程中没能有意识地去利用这一个过程,因而也就错过了这一思维过程的重大指导作用。译者在阅读一段文学语词时,储藏在脑海里的视知觉概念便会立刻参与到阅读活动之中,自身便沉浸在一种清晰明确的情感状态,并产生阅读期待。视觉思维的初始阶段便是译者根据自己看见的、作品提供的外部言语和意义信息来调动自身期待视域内各种各样的经验积累,超越原文的外部言语过度到内部言语的想象,而这种想象是译者翻译时最为需要的推动力。

(二)“忠”与“美”的动态统一

视觉思维始于原文的语词意义,终于原文“美”的再现,在起点和终点的运行中,“忠”与“美”实现了没有上限的动态结合,即通过重复语词在文中得以表述的意义,译者可以无限地使译文再现甚至超越原作的美。

首先,“忠”是进行视觉思维的起点。视觉思维即强调译者的感性认识,还有着基于语词意义的理性认识。在视觉思维的过程中,译者始终是以原文的外部言语为支点,忠实于原作、在一定范围内充分自由发挥想象力和创造力,而不是任凭自己的感觉随意发挥、想入非非。试看例子:

②原文:The wind was sharp and he saw how the edge of the water was climbing higher up the dike and that the waves rose still higher.(Theodor Storm)

译文一:风呼啦啦地刮,他亲眼目睹了水面一点点地没过了河堤,海浪依旧掀起很高。

译文二:海风凛冽的刮着,他看见海浪正在肆虐着堤坝,而且浪花一浪高于一浪。

译文三:寒风凛洌,他看着水逐渐漫上堤坝,浪花滚滚。

不难看出,译文一将原文展现给译者的视觉画面,更准确地展现给了他的读者。译文二对原文climbing higher up the dike 翻译成“肆掠”,稍稍有点偏离了原文的意思,可见其对原文的语词没有做认真的理性分析,头脑里存留的只是一个基于视觉想象的大概的、模糊的意象。译文三的译者“看着”一词将原文一词how 翻译地很到位,“漫”字也翻译的比较准确,但后面的“浪花滚滚”就有点想入非非之嫌,“水”只译出了water 一词的含义,而没有能将the edge of 译出。笔者在进行翻译的时候,充分运用了视觉思维:即将自己想象成作品中的人物“he”,充分感受语词wind…sharp、edge 等蕴含的意象,不断地重复edge 和water 这两个意象解决翻译障碍,因而得出了较好的译文。

由此可见,视觉思维强调对构成原文的语词进行充分的联想和体味,并不是译者任凭自己的感觉毫无节制的任意发挥。视觉思维基于视读原文之后的接受——想象环节,恰恰吻合了W·本雅明[5]关于原作与译作构成的切线与圆周关系,即“一个圆的切线只在一个点上与圆轻轻接触,由此便按照其既定方向向前无限延伸。同样译作只是在意味这个无限小的点上轻轻地接触原作,随即便在语言之流的自由王国中,按照忠实性的法则开始自己的旅程”。译界很多人认为W·本雅明笔下这一原作与译作的关系,证明译文与原文无“忠实”可言。作者认为,“译作”与“原作”轻轻地“接触”反倒更证实了译作忠实与原作,不和原作相背离的关系。在视觉思维过程中,译者凭借自己的肉眼与原作的文字轻轻地接触,而后思维的翅膀便按照忠实性的法则驰骋在目的语语言之流的自由王国中。这一忠实性的法则体现了译文再怎么自由发挥还是脱离不了原文语言文字的意义。上述译文一、二如果能更好地把握与原文语词的“接触”,定能忠实地再现原文的意思。

其次,“美”是视觉思维追求的终点。它体现在译者对原文神韵的二度创造,将原文之“神”传出。译者进行文学翻译,必须复现原作的思想感情、再现原作的内质神韵,感动译文的读者。而“神韵”的复现体现在“意象”或者“意象链”的复现,这是视觉思维的又一个重要内容,即:在充分尊重原文意义的前提下,通过译者的视觉想象,向译文读者趋向于呈现一个与原文呈现给译者一样美的视觉画面。试看例子:

③原文:We had mountains behind us and mountains on each side,and a group of mightier ones ahead.

译文一:走过了一座又一座山,我们还是行进于群山的簇拥中,矗立在我们前方的依旧是高山,一座座地更加威严。

译文二: 在我们的身后有高山,周围也有崇山峻岭,同时更险峻巍峨群山横亘在我们的面前。

译文三:在我们的身后是山,身旁是山,前方等着我们的是那些更加高大的群山。

在译者对每一个语词的感受中,依次得到一个“山”的潜在意象链:“我们”身后(behind)有山、身旁(on each side)是山、等在前方的(ahead)也是山。这些画面就像电影画面的切换一样,渐渐地融入成一体。上述三种译文都把原文这个群山环抱的意象呈现了出来,即使再憋足的译文读者也能强烈地感受到。但是一作比较,译文二的语言刻板、枯燥一些,译文三只能给其读者传递一个信息;译文一所能呈现给其读者的画面就生动了许多,它将隐藏在原文语言背后“行走于崇山峻岭”那样一个边走边看的动态画面勾勒了出来,再现了原文内部言语的美。

(三)“主体”与“客体”的无限融合

传统的翻译理论将译者比喻成“仆人”、“媒婆”等,只能跟着作者亦步亦趋。与之相反,视觉思维助译者(主体)融入作者或作品内部(客体)直至反“客”为“主”完成再创造。视觉思维从译者的角度出发,通过强调译者的主动性、能动性和创造性地位,完成主体和客体无限融合后的再创造,即完成历史视域到新视域的转变。视觉思维促使主、客体的无限融合主要体现在以下方面:

其一,视觉思维通过自觉唤醒或者刻意制造语词在译者记忆中储存的直觉意象,帮助译者摆脱“脚镣”的束缚,给译者以主动发挥的空间。英国诗人德莱顿做过一个很好的比喻,他说“翻译既要抠字眼又要译好是不可能的……就好比带着脚镣在绳索上跳舞,跳舞的人可以小心翼翼避免摔下来,但不能指望他的动作优美”[6]。这个比喻道出了翻译的两难境地,然而通过视觉思维,译者凭借想象的翅膀站在“绳索”上跳舞,其结果不仅不会摔下来,反倒能舞姿优美地在“绳索”上翩翩起舞。在视觉思维的过程中,译者凭借感知将来源于原作者经验世界的每一个语词或语词串,同他一生经验中存储在记忆中的视觉意象建立起某种对等联系。随着阅读的深入,上一个意象不断得到下一个意象的修正、填充。这样通过意象的逐步修正而达到对原文视域的再次构图,译者即扣住了语词所要表达的意义,又能避开语词意义的过分限制潇洒自如地进行自己的创造。因此,视觉思维不仅摆脱了译者脚上的镣铐,还带领译者趋向完全融入原作的艺术意境里自由发挥。

其二,视觉思维突出意象和语词意义的合力作用,帮助译者进入作者的创作世界,与作品心物交融、与作者合二为一。传统意义上的翻译理论往往比较注重从语言,即从句法差异、句子功能、文化差异等方面,对译文的好坏正误进行评价。当然,这些注重翻译结果的翻译理论,对于趋向简单的翻译(不涉及意境再现的实用文体翻译)有着强大的指导作用,但是对于要将其“神韵”传出的文学作品翻译实践而言,这种理论的指导作用难免显得无能为力,视觉思维恰恰填补了这一空白。一掠而过的视觉思维借助视觉意象的强大推动作用,为译者提供一个比一个的语言媒介优越得多的多维度空间供理性认识筛选之用;借助语词意义的强大推动作用,给多维度的心理意象提供一个稳定的“标签”并得以保持下来。视觉思维过程中源于直接感知的“体验”认识原文之美、运用视觉意象进行“想象”创造原文之美和帮助异语表达的“画面构建”再现原文之美,帮助译者在静静地“意会”原文过后,融入到原文的历史视域与作者合二为一,最后成功地用译入语将其“言传”之。这给翻译实践提供一个全新的、有价值的理论指导,尤其是那些很难翻译的原文,最好的办法就是运用视觉思维,不断重复语词意义所表达的那个心理意象。比如上述例②中出现的短语“the edge of the water”等等,译者就只能借助视觉思维紧扣“edge”这个语词的意义(“边缘”),不断重复“water”这个意象才能将其恰当翻译出来。

五、结语

综上所述,视觉思维即保证了译文“忠”于原文的意思,又能创造性地复现原文的“美”。借助视觉意象的不断重复,还可帮助译者跳出某些字词的限制,解决很多难以逾越的翻译难处。此外,视觉思维将译者、译者的思维过程置于翻译现象和翻译活动研究的重点,这拓展了文学翻译理论研究的领域,将会给文学翻译实践注入新的思路和动力,给文学翻译标准的研究提供新的思路和视角,其实用性和独特性在文学翻译的研究中不可或缺。

[1][2][3]鲁道夫·阿恩海姆著.腾守尧译.视觉思维[M].成都:四川人民出版社,1998:17,18,47.

[4]怀特海著.刘放桐译.思维方式[M].北京:商务印书馆,2004.

[5]Benjamin W. The Task of the Translator[A]. Jeremy Mundy,Ed. Introducing Studies Theories and Applications[C].London: Routledge,2001.

[6]谭载喜.西方翻译简史[M].北京:商务印书馆,2004.