旅游化生存与产业化发展

——农业文化遗产保护与利用模式研究

2013-07-18王德刚

王德刚

旅游化生存与产业化发展

——农业文化遗产保护与利用模式研究

王德刚

随着城市化、工业化的进程,以传统农耕文明为代表的农业文化遗产越来越走向衰落,如何在不可阻挡的历史潮流中为农业文化遗产的保护、传承和开发利用找到一条有效的途径,是一个现实的课题。以产业融合为手段、以发展旅游为主导方向的产业化模式,通过提高单位土地和地上资源的经济价值,使传统农业生产方式的劳动生产率得到跨越式提升,从而为农业文化遗产的保护与开发利用找到一个具有现实意义的商业模式。这种模式的实施,需要政府主导、有志于社区营造的企业参与和农民主体的共同努力才能够得以实现。

农业文化遗产; 保护与利用; 旅游化; 产业化

自20世纪开始,伴随着工业文明的“殖民化”趋势,“石油农业”逐步替代了“传统农业”①姚兆余:《中国农耕文化的优良传统及其现代价值》,《甘肃社会科学》2008年第6期。,使传统农耕文明逐步退出历史舞台,并在现代化语境中被逐步“遗产化”,成为博物馆橱窗里的新展品和墙壁上的新贴图。但农业文化遗产的价值并没有像其他文化遗产那样被人类及时认知和重视,而是一直在城市化、工业化的进程中日渐式微、甚至走向毁灭。直到进入21世纪,人类在“后工业时代”普遍产生的“去工业化心态”驱使下,农业文化遗产的保护和传承才开始引起关注,农业文化遗产开始成为WTO(世界贸易组织)协商、OECD(经济合作与发展组织)报告和EU(欧盟)文件中经常出现的话题。为了保护和挽救农业文化遗产,联合国粮食与农业组织(FAO)自2002年8月开始启动了旨在保护传统农耕文明的“全球重要农业文化遗产项目”(GIAHS),作为倡导世界各国保护和传承传统农业文化的引导和示范。中国自2005年开始参与GIAHS项目,目前已有贵州从江县侗乡稻鱼鸭系统、浙江青田县稻鱼共生农业系统、云南红河哈尼稻作梯田系统、江西上饶市万年稻作文化系统被列入GIAHS。

GIAHS关注的是具有“全球意义”的“重要农业文化遗产”,能被列入的只是极少数,而且国际上有组织、专业性的对农业文化遗产展开保护实践和理论研究也仅开始了10年时间,经验、理论、技术、模式等方面都处于初期探索阶段,因此,农业文化遗产的保护、传承与利用实际上还是一个国际性的新课题。特别是对那些正处在“工业殖民化”影响下即将走向消失的民族性、区域性、地方性的传统农业文化,探讨其保护、传承和发展的有效途径更具紧迫性和现实意义。

一、农业文化遗产保护的理论与现实问题

正是由于国际上对农业文化遗产保护与利用的研究还缺乏系统性,而国内的研究还处于起始阶段,许多关键性的理论与实践性问题都没有得到解决。目前从理论上需要重点解决的问题主要包括以下几个方面。

1.农业文化遗产的涵义和种类。FAO将“农业文化遗产”定义为“农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下所形成的独特的土地利用系统和农业景观,这种系统与景观具有丰富的生物多样性,而且可以满足当地社会经济与文化发展的需要,有利于促进区域可持续发展。”*马存利:《论农业文化遗产旅游的法制保障》,《生态经济》2011年第10期。并将GIAHS视为与世界文化遗产同等重要的遗产类型,目的是要建立重要农业文化遗产及其景观、生物多样性、知识和文化的保护体系,并在世界范围内得到认可,使之成为可持续管理的基础。

但“农业文化遗产”毕竟是一种历史性现象,不同的环境、语境和时空关系会引起人们对“农业”、“文化”、“遗产”的不同认识和解读,所以对“农业文化遗产”的概念和涵义至今仍有争议。有学者认为农业文化遗产应划分为广义、狭义两种:广义的农业文化遗产是指“人类在历史上创造并传承、保存至今的各种农业生产经验和农业生活经验”;狭义的农业文化遗产是指“指人类在历史上创造并传承、保存至今的农耕生产经验。”*马存利:《论农业文化遗产旅游的法制保障》,《生态经济》2011年第10期。这两种意见实际都是从现今尚存的“活态”农业文化角度来定义的,实际都是FAO的定义逻辑,即是指从历史上传承至今仍然现实存在的农业文化,区别仅仅在于从“生产领域”扩大到了“生活领域”而已。这种涵盖范畴与世界文化遗产领域的定义逻辑存在很大差别,它没有包含现今非活态性的农业遗产(如以遗址、遗迹、文物等形式存在的),因此,有学者试图从“全要素”的角度进一步定义农业文化遗产,认为农业文化遗产“是人类文化遗产的不可分割之重要组成部分,是历史时期与人类农事活动密切相关的重要物质与非物质遗存的综合体系”*闵庆文:《中国农业文化遗产研究与保护实践的主要进展》,《资源科学》2011年第6期。。

“遗产”是一种“历时态”现象,更是一种完整性的知识系统,具有内涵整体性、形式多样性特征,既包括物质的,也包括非物质的,既包括活态的,也包括已成为遗址或遗物的。因此以“全要素”思路来定义农业文化遗产是合理的。从这个角度出发,“农业文化遗产”可以定义为:在人类社会发展过程中传承和保留至今,与人类的农业生产、生活活动相关的一切经验、习俗和遗留物。

基于不同的定义逻辑,农业文化遗产涵盖的种类也有所差别:FAO最初是将农业文化遗产分为7个类型(即以水稻为基础的农业系统、以玉米/块根作物为基础的农业系统、以芋头为基础的农业系统、游牧与半游牧系统、独特的灌溉和水土资源管理系统、复杂的多层庭园系统、狩猎—采集系统),后于2011年改为10种类型,即以山地稻米梯田为基础的农业生态系统(Mountain rice terrace agroecosystems)、以多重收割/混养为基础的农业系统(Multiple cropping/polyculture farming Systems)、以林下叶层植物为基础的农业系统(Understory farming systems)、游牧与半游牧系统(Nomadic and semi-nomadic pastoral systems)、独特的灌溉和水土资源管理系统(Ancient irrigation, soil and water management systems)、复杂的多层庭园系统(Complex multi-layered home gardens)、海平面以下系统(Below sea level systems)、部落农业文化遗产系统(Tribal agricultural heritage systems)、高位值的庄稼和香料系统(High-value crop and spice systems)、狩猎—采集系统(hunting-gathering system)*Parviz Koohafkan and Miguel A. Altieri, Globally Important Agricultural Heritage Systems: A Legacy for the Future. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2011.。

FAO的农业文化遗产分类虽然在数量上增加了,但仍然局限于“活态”遗产。“全要素”定义理念认为,农业文化遗产应该是一个完整的地方知识和文化体系,包括“活态”的和“非活态”的,具体也包括10种类型:即农业遗址、农业物种、农业工程、农业景观、农业聚落、农业技术、农业工具、农业文献、农业特产、农业民俗。这种划分方法从物质、非物质两个领域基本概括了农业文化遗产的全部内容,对于界定农业文化遗产的范畴和种类是有重要参考价值的*闵庆文:《中国农业文化遗产研究与保护实践的主要进展》,《资源科学》2011年第6期。。

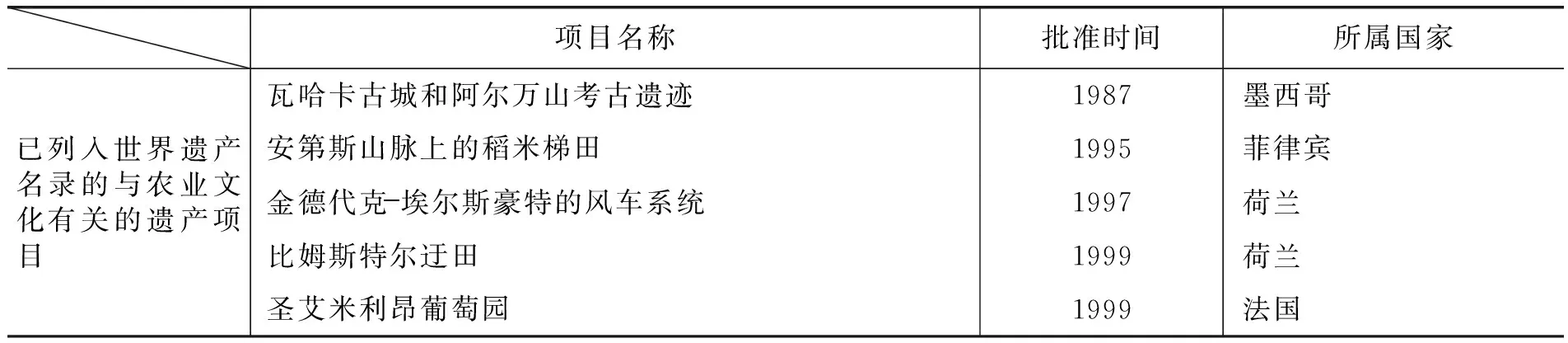

2.农业文化遗产的保护原则。实际上,在FAO开展GIAHS项目之前,联合国教科文组织在世界文化遗产保护项目中即已展开了对农业文化遗产的保护工作,并将世界上一些重要的农业遗产列入世界文化遗产名录,这样,就使农业文化遗产的保护在文化遗产和粮食与农业两个领域展开(见表1)。

表1 列入世界文化遗产名录和全球重要农业文化遗产项目的农业文化遗产

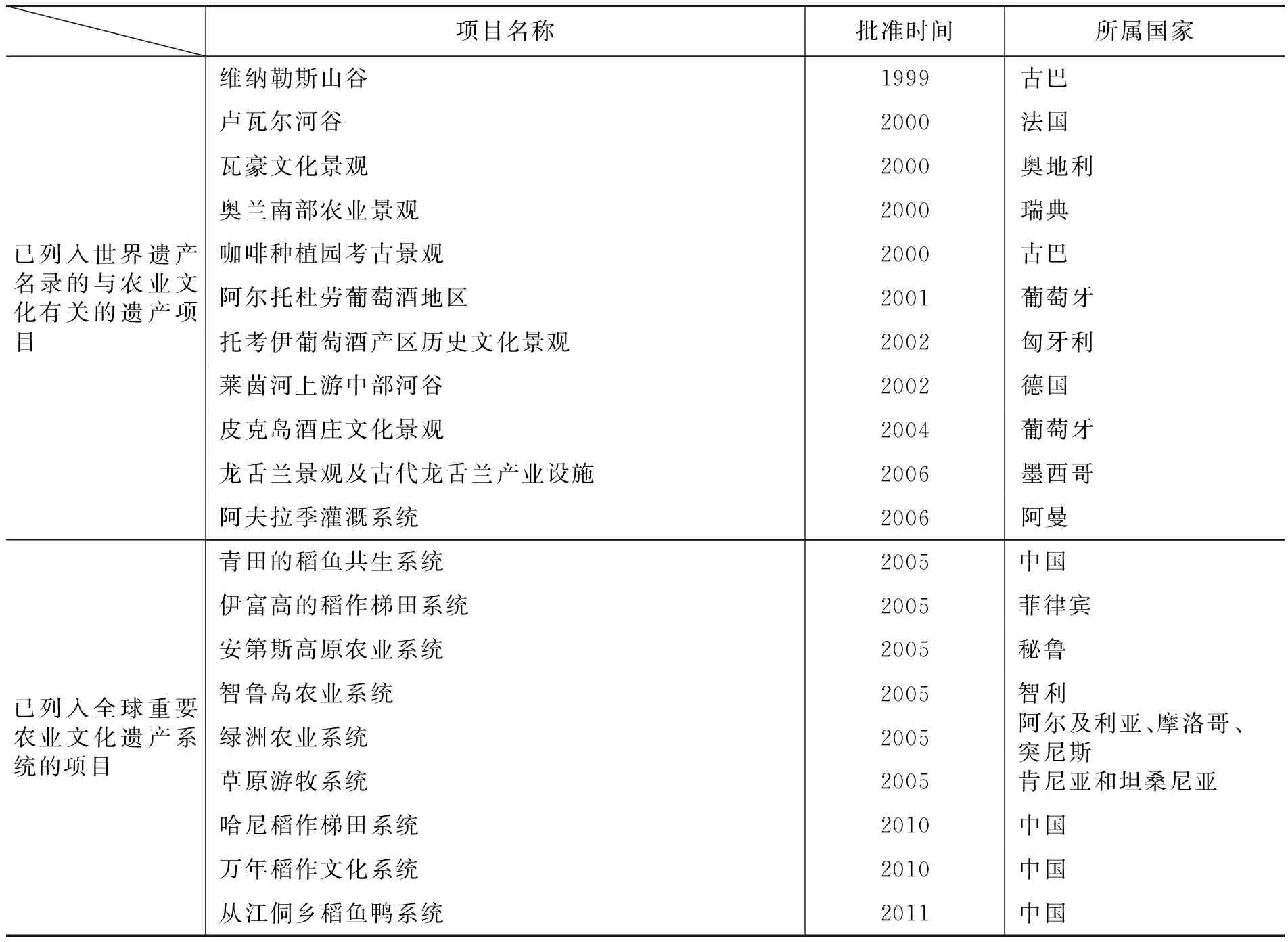

续表1

项目名称批准时间所属国家已列入世界遗产名录的与农业文化有关的遗产项目维纳勒斯山谷1999古巴卢瓦尔河谷2000法国瓦豪文化景观2000奥地利奥兰南部农业景观2000瑞典咖啡种植园考古景观2000古巴阿尔托杜劳葡萄酒地区2001葡萄牙托考伊葡萄酒产区历史文化景观2002匈牙利莱茵河上游中部河谷2002德国皮克岛酒庄文化景观2004葡萄牙龙舌兰景观及古代龙舌兰产业设施2006墨西哥阿夫拉季灌溉系统2006阿曼已列入全球重要农业文化遗产系统的项目青田的稻鱼共生系统2005中国伊富高的稻作梯田系统2005菲律宾安第斯高原农业系统2005秘鲁智鲁岛农业系统2005智利绿洲农业系统2005阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯草原游牧系统2005肯尼亚和坦桑尼亚哈尼稻作梯田系统2010中国万年稻作文化系统2010中国从江侗乡稻鱼鸭系统2011中国

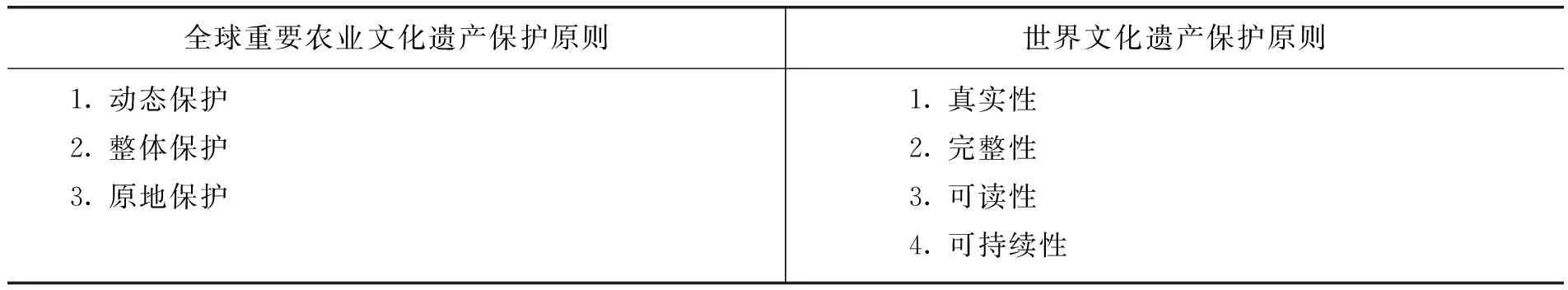

基于不同的宗旨,两个领域在农业文化遗产保护方面关注的重点是不同的:世界文化遗产保护项目关注的重点是“文物、建筑群、遗址”等物质遗产,而GIAHS项目重点关注的是活态的、至今仍在发挥作用的“农作系统”。Nordic Council of Ministers (NCM,北欧部长理事会) 也指出,农业文化遗产的文化环境价值的真实性,只有通过活态农业文化才能维持。因此,两者在保护理念和保护原则上是存在差异的(见表2)。

表2 保护原则比较

GIAHS项目关注活态的农业文化遗产,强调动态保护、整体保护和原地保护。“动态保护”是要求能够“让农民继续采用传统的农业生产方式,并且能够从中获益,可以在保护生态系统服务功能的前提下有所发展”; “整体保护”要求“不能只保护农业文化遗产中的某个要素或某几个要素,而是应该把农业遗产系统及其赖以存在的自然和人文环境作为一个整体加以保护”,包括传统家具、农耕技术、农业生物物种以及农业文化遗产赖以生存的人文环境和自然环境——地形地貌、土壤植被、生物景观、村落风貌、民居建筑、民间信仰、礼仪习俗等;“原地保护”要求“农业遗产系统不能脱离其形成的原生自然环境和人文环境。”*李大庆、闵庆文:《全球重要农业文化遗产如何保护》,《科技日报》2006年8月10日。这三条原则与文化遗产领域的“真实性”、“完整性”、“可持续性”原则是基本一致的,而文化遗产领域的“可读性”则是要求各项文化遗产必须承担对人类的教育、认知和旅游等社会功能,该项原则对文化遗产的保护、利用更具有现实意义,也应该成为农业文化遗产保护的基本原则。

3.农业文化遗产保护与社区发展的矛盾。农业文化遗产源于农耕社会,是在人类自身物理能力较低——低生产力、对自然低干预的状态下产生的,这种“低文化”形态同时也形成了低劳动生产率,造成社区发展缓慢,使农民对其失去自豪感和保护的动力与热情。而且农业文化遗产与其它文化遗产性质不同,许多物质文化遗产的保护可以在排斥生产活动的前提下进行(如文物保护单位),而农业文化遗产依附于土地,农民的生活、生产也依赖土地,这就使农业文化遗产的保护不可能在排斥生产活动的前提下进行。如青田县的稻鱼共生系统就存在着“生产规模小、比较效益低”的问题,“1985年平均亩产7.6公斤,1987年10.7公斤,2004年为20公斤,而完全采用传统方式养殖的田块产量一直保持在10公斤以下”*夏如冰:《稻田养鱼历史传统及系统发展背景——传统生产方式问题及对策》,《全球重要农业文化遗产保护项目》,《青田侨报》2006年7月31日。。

因此,农业文化遗产的保护必然会遇到保护与社区发展的矛盾冲突,而这种矛盾也自然就会反映在不同利益相关者的价值取向上。如在2006年青田县召开的农业文化遗产保护研讨会上,与会者虽然都高度认同保护的必要性,但在价值取向上,代表社会公众的学者与代表地方利益的政府官员之间就有着明显的差异。学者们强调:不能仅仅或过多地关注传统农耕文化日渐衰减的经济效益,保护是第一位的,政府必须“在政策、制度、资金等方面为传统稻鱼共生系统的存续提供保证”*夏如冰:《稻田养鱼历史传统及系统发展背景——传统生产方式问题及对策》,《全球重要农业文化遗产保护项目》,《青田侨报》2006年7月31日。。而政府方则强调:农民要首先成为保护的主体,农民是系统的保护者也是受益者,比政府制定的方案更具有可行性;二是保护区的范围不宜过大,否则不利于保护措施的落实和适度开发;三是要借力发展,加强国内外合作,充分发挥国内外科技力量的积极性,逐步形成政府、企业、农民共同投入的机制;四是要正确处理好保护和开发的关系,在不破坏生态环境的前提下,在保护稻鱼共生系统的大背景下,通过适当改造满足现代人生活、旅游、参观的需要,从而也更能展现出遗产的珍贵价值,凸现出遗产的效益*钟秋毫:《多方参与,形成合力,积极保护》,《全球重要农业文化遗产保护项目》,《青田侨报》2006年7月31日。。这明显是在推卸政府责任,要把保护的责任“转嫁”给农民和开发商。

这正如《关于旅游业的二十一世纪议程》中所预言的那样:相关组织和机构必须为野生动物、自然区域、建筑物遗产和文化遗产等“创造经济价值,否则,这些资源的保护将被视为没有财政上的价值”*世界旅游理事会、世界旅游组织、世界地球理事会编:《关于旅游业的二十一世界议程》,张广瑞译,《旅游学刊》1998年第2期。。因此,农业文化遗产的“原地保护”必然与社区发展诉求之间存在矛盾,农民要提高收入、改善生活,社区要发展、要享受现代物质文明,这些要求本身是合理的;而政府要政绩,保护这种劳动生产率底下的生产方式与地方GDP的增长根本没有任何关系,而且还要较大的财政投入。因此,只有找到既能有效保护、又能推动发展的双赢之路,农业文化遗产的保护才有现实性。

二、农业文化遗产的保护与开发模式

目前,国内外对农业文化遗产保护、利用与开发模式的研究还处于起步阶段,相关法律法规、制度、机制、管理、标准、模式等都还不健全。从现有的实践探索和理论可行性上看,“旅游化生存与产业化发展”是农业文化遗产可持续性保护和有效利用的最可行之路。

1.旅游化生存。工业化、城市化的进程越快,农业文化遗产就越具有稀缺性,这正是旅游资源吸引力形成的特质,因此将农业文化遗产转化成“旅游产品”、即在传统农业的基础上通过旅游产业的嫁接来提高附加值,便成为提高传统农业生产方式经济效益的有效途径,即通过“落后的生产方式+先进的商业模式”的农业遗产旅游开发模式,来解决传统农业劳动生产率低下的问题。

从经济学的角度分析,传统农耕方式本身劳动生产率低、经济效益差的特性是无法得到根本改变的,这是落后生产方式的必然。解决的途径只有通过产业嫁接、融合形成新的业态,产生复合或叠加效益,来提高单位土地和地上资源的经济效益。农业遗产旅游所形成的正是这样一种通过第一产业与旅游业的融合而产生的复合业态。

荷兰的金德代克—埃尔斯豪特的风车系统,是1997年被列入世界文化遗产的农业文化遗产,是在中世纪时为了农业及聚落发展,借用风力来排除土壤上多余灌溉的水利工程,之后不断衍进,逐步形成独特的排水系统。自1927年起柴油机的使用使风车不再有使用价值。从上世纪中期开始,当地人利用风车系统开发旅游业,不仅保留了这一传统的农业文化遗产,而且使这里成为蜚声海外的旅游胜地。每到春夏季节,风车会被再次“使用”,让来自世界各地的游客了解风车的功能、观赏如画的风车景观。人们还在风车附近建起了小型博物馆,展览当地有风车家庭的生活情况。游客们还可以沿着运河和河流散步,到近处细细观看这些巨大的风车,欣赏这儿美丽如画的风景。如今,风车旅游已成为荷兰最著名的旅游项目之一。

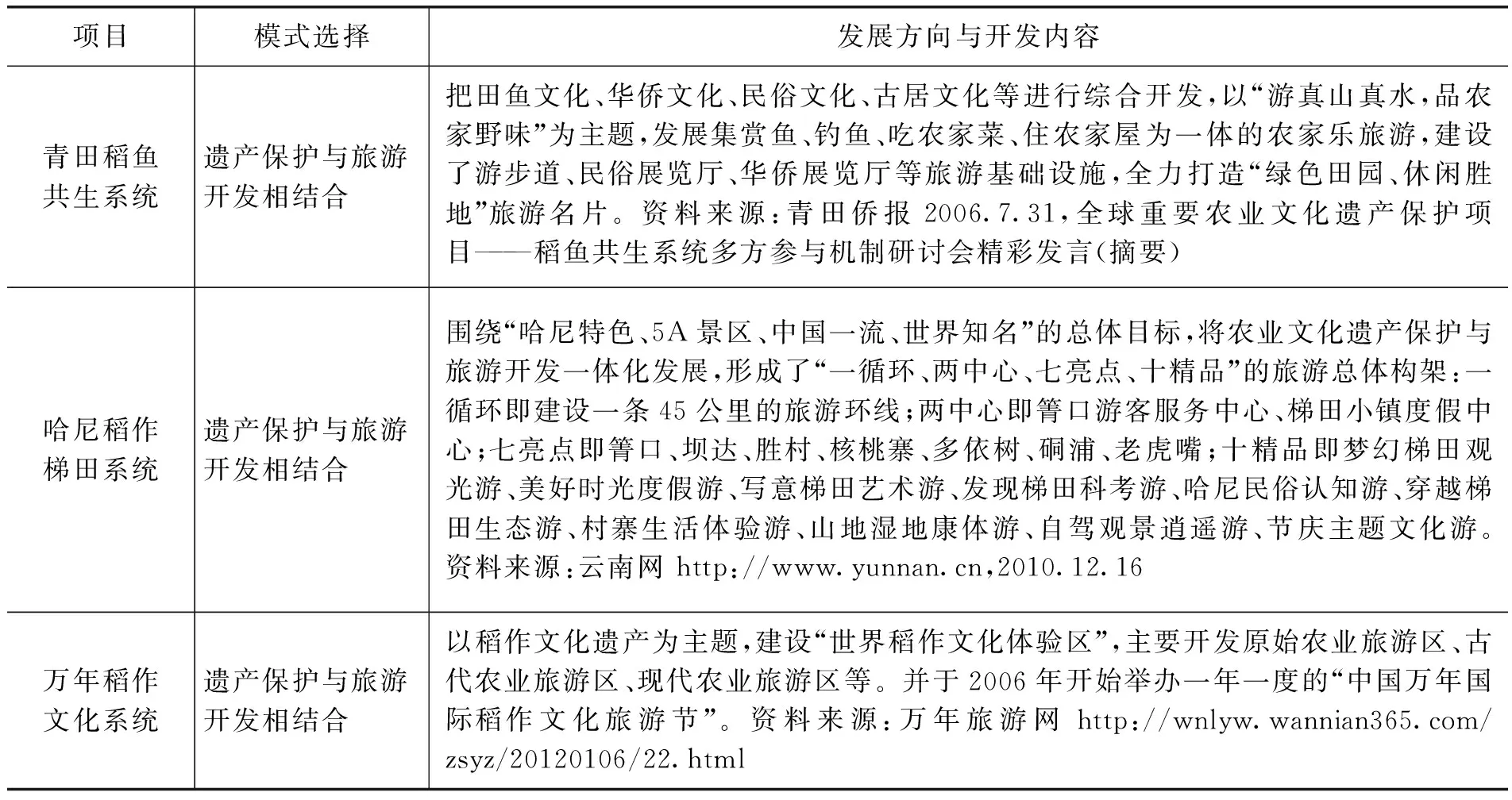

目前,我国四处入选GIAHS的农业遗产中已正式启动保护程序的三处都无例外地选择了“旅游化生存”的发展方向(见表3)。

表3 我国三处GIAHS项目保护、利用与开发方向选择

2.产业化发展。“旅游化”是方向,“产业化”是基础。只有走产业化之路,才能够提高传统农业的附加值,增加单位土地和地上资源的经济效益。“旅游化生存与产业化发展”即是以发展农业遗产旅游为主导方向,带动相关产业的发展,形成以旅游业为核心的产业群,打造传统农业地区的新型业态。

1999年被列入世界文化遗产的法国圣艾米利昂葡萄园,位于波尔多地区的一个小镇上,它是法国葡萄种植和葡萄酒酿造历史的代表,镇上出产一款世界名酒——“圣艾米利昂一世名酒”,但真正吸引旅游者的是这里的葡萄园和葡萄酒旅游,游客可以在嶙峋巨石中开发出来的葡萄园中休闲观光,在历史悠久的酒庄里参观传统的酿酒工艺,在充满传说的地下酒窖里感受历史,在沙尔普城堡里吃一顿风味独特的午餐。整个小镇的产业已经由传统的葡萄酒酿造转向了葡萄园和葡萄酒旅游,而葡萄酒的销售也在客流的不断增长中得到了大幅度提升。

承载农业文化遗产的是以农、牧、渔生产为主要特征的传统农业,土地单位产值和产出效益都很有限,只有在不变的单位土地上通过产业叠加、形成复合型的产业结构,才能够提高单位土地的产出效益。

三、“旅游化生存与产业化发展”的模式设计与实现途径

1.设计原则——原真性与高附加值。商业模式设计需要解决的核心问题是在传统的生产方式下如何提高经济效益。同时,由于农业文化遗产本身在保护、传承方面的特殊要求,使商业模式设计必须遵循一定的原则:一是原真性。维持农业文化遗产的原真性,并将传统、落后的生产方式作为最有吸引力的旅游资源;在不改变农业文化遗产原真性的前提下进行旅游服务的嫁接,将传统农业景观观光、传统农耕文化体验、传统绿色食品品尝、传统农事节庆参与、传统民俗娱乐等开发为最具现代意义的旅游产品。二是高附加值。土地上出产的不再是“农产品”,而是附加了“服务”的“旅游产品”,使农业产品就地实现了由第一产业向第二、第三产业的连续升级,获得产业融合后的叠加效益。

2.实现途径——创意农业旅游。“旅游化生存与产业化发展”作为农业文化遗产保护与利用的一种有效模式,是通过创意农业旅游开发来实现的。而且,越是要获得高效益,就越要发挥创意农业的能动作用和深化产业融合的深度。

创意农业旅游是以农业资源为基础,以文化为灵魂,以创意为手段,以产业融合为路径的现代农业旅游开发模式,它对现代农业、传统农业都具有升值作用,特别是对于传统农业,通过文化对农产品的重新定义和包装,大大提升传统农产的经济价值。例如台湾南投县信义乡的传统青梅产区,由于青梅的果酸含量高、不能鲜食,在现代鲜食主导的水果市场上日渐萎缩,种植面积由盛期的2000多公顷减少到800公顷,传统的青梅产区和青梅文化面临消失的危险,后经当地农会引导发展创意农业,通过创意策划、改变发展模式、提高了经济效益后才得以传承下来。主要的做法是改变以生产、售果为主的传统农业经营模式,引入加工农业(第二产业)将青梅加工成梅子酒、饮料、食品等工业产品,以当地布农族文化为主题进行创意包装,并与环境有机结合开发休闲度假产品(第三产业),最后通过游客购买将产品销售出去。该园区包括9个功能区,即梅子醋工坊、幸福酒窖、“山猪迷路”休息区、“长老说话”伴手礼馆、“忘记回家”梅子酒庄、“梅子跳舞”工坊、“道之驿站”、迷宫酒窖、半路店等,同时周边还配套有民族文化特色的住宿、餐饮和演艺设施,包括谷露农庄、七彩湖露营地、布农风味餐厅等。园区生产的梅子系列产品极具文化特色和时尚性,如在台湾独一份的梅子酒将布农族的故事融入产品包装,加以时尚创意,形成“山猪迷路”、“小米唱歌”、“长老说话”、“忘记回家”、“梅子跳舞”等为游客喜爱的典藏品牌。*该案例内容为作者在台湾的现场考察报告。

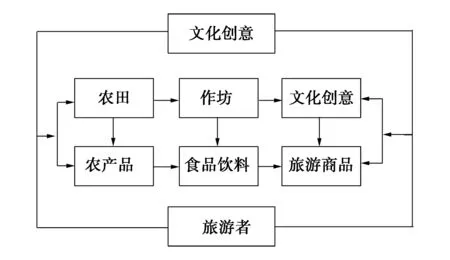

创意农业旅游之所以能够提高传统农业的经济价值,并且能够传承传统的农耕文化,其基本要点可概括为以下几点:一是不改变产业链的上游产业——传统农业的生产方式,以保护和传承传统的农业文化遗产。二是在商业模式上改变传统的以生产、销售农产品为主要形式的农业经营模式,而是将第一、二、三次产业在特定区域内高度融合,形成一个横跨三次产业的“自组织”式产业链,将初级的农产品转化成高附加值的服务产品。三是采用园区化经营方式,通过将农产品、环境、设施、服务与文化的有机结合,将传统的农业资源整合成一个具有完整功能体系的休闲度假“旅游产品”进行出售。园区生产的各类农产加工后形成的系列食品、饮料等与旅游设施相结合,将园区作为一个“旅游功能区”对外营销,通过游客到访后的购买销售出去。四是多次增值,通过深加工使农产品产生第一次增值,再通过时尚性的创意对产品进行文化包装产生第二次增值,最终出售的是经过两次升级的综合性服务产品——休闲度假旅游产品,实现的是“1+2+3=6”的最高经济效益(见图1)。五是完整的产业链,能够提供完整的产品和服务系统,并形成以旅游业为核心的新业态产业群。

图1 创意农业旅游商业模式示意图

3.实现条件——政府主导与社区营造。通过创意农业旅游所形成的“旅游化生存与产业化发展”的农业文化遗产保护模式,实际上是落后生产方式与先进商业模式的有机结合,这种新型业态具有这样几个特征:一是在特定的区域内形成相对封闭的业态,既能够传承传统农耕方式——农业文化遗产,又能够通过与地方文化的有机结合,形成极具地方特色的文化主题和品牌形象,使这些主题鲜明的产品既有市场感召力,又对市场形成了一种质量承诺,自然就产生了较高的附加值。二是产业链长度决定价值升值幅度。创意农业旅游形成的是第一、第二、第三次产业的长链衔接,最终形成的是“1+2+3=6”最高附效益。三是创意使传统与现代有机融合。单纯靠传统的农耕方式和手工作坊式的工业生产,是不可能获得经济上的高效益的,只有靠文化创意对传统农产进行重新定义、赋予农产品以文化灵魂,并通过文化灵魂的注入将传统与现代进行有机融合,把那些平平常常的农副产品提升为“小米唱歌”、“长老说话”、“忘记回家”、“梅子跳舞”等趣味盎然的时尚性旅游商品。

但由于我国特殊的土地制度,土地经营权相对分散,技术层面的商业模式设计在相对落后的农业文化遗产地是无法直接实现的,必须通过一定的机制来进行土地资源的整合、产业链的构建和农民生产活动的组织,即通过政府主导和社区营造来实现。政府主导,就是通过法律、政策、制度、规划、资金投入引导和推动农业文化遗产的保护与开发利用;而“社区营造”*社区营造是源于20世纪90年代的一种人类学思想,是指居住在同一地理范围内的居民,持续以集体的行动来处理其共同面对的生活、社会议题,解决问题同时也创造共同的生活福祉,形成共同的文化认同。则是通过政府推动、企业或其它社会机构介入,实施以农民为主体的传统农耕文明与乡村文明的再造,进而形成特定区域内完整、动态、本土化的农业遗产文化系统。

社区营造需要三方力量的共同努力。一是政府主导,即政府通过法律、政策、制度、规划、资金投入来实施农业文化遗产保护与开发利用的引导和推动;二是有志于社区营造的企业、社会机构的参与,即通过龙头企业(特别是当地企业)或其它社会组织、机构(村委会、农民协会、农民专业合作社、乡村旅游协会等)的资金投入、土地整合、技术支持和生产组织,并作为农业文化遗产保护与开发利用项目的组织实体,具体承担项目的实施和运营管理;三是农民主体,即把农民作为承载农业文化遗产的主体(土地是承载农业文化遗产的客体),只有将农民主体与土地客体结合在一起,农业文化遗产的保护才是真正意义上的“动态”保护和“整体”保护,没有当地农民作为参与主体,任何形式的所谓保护和传承只能是舞台化的表演。

随着社会的发展,许多传统文化逐步退出历史舞台是一种历史必然,农民要采用先进的生产方式提高收入改善生活也是合理诉求,任何人和组织都不能剥夺别人享受现代物质文明的权利。而且,从法律角度讲,实际上存在着两个层面上的农业文化遗产,一是法律意义上、即被国际组织或国内各级政府列入保护名录的物质的和非物质的农业文化遗产,二是未经法律和政府认定、只是文化意义上的农业文化遗产。对法律意义上的农业文化遗产的保护应该是严格、严肃的,必须遵守特定的国际规章和国家法律,应该具有强制性。而对于文化意义上的农业文化遗产的保护,“政府主导”就应该变成“有限干预”,即在充分尊重“农民自主”的原则下发挥政府的能动作用,通过理念上倡导、政策上鼓励、措施上推动、技术上扶持等手段,引导农民把对农业文化遗产的保护变成自觉的行动。

[责任编辑:贾乐耀]

TheSurvivalandIndustrialDevelopmentofTourism:AStudyontheProtectionandUtilizationofAgriculturalHeritages

WANG De-gang

(Department of Tourism Management, Shandong University, Jinan 250100, P.R.China)

Agricultural heritage as a relic of traditional agricultural civilization is on constant decline with urbanization and industrialization. It is an urgent task to find an effective model for the preservation, inheritance and utilization of agricultural heritages in the unstoppable tide of urbanization and industrialization. The pattern that encourages industrial integration and aims at tourism development could increase the productivity of land and resources and serve as an effective mode for the protection and utilization of agricultural heritages. Such a model requires government guidance, involvement of enterprises interested in community building and the efforts of farmers.

agricultural heritage; protection and utilization; tourism; industrialization

2012-09-16

国家社科基金项目“旅游和旅游业的本体论研究”(项目编号12BGL072)的阶段性成果。

王德刚,山东大学管理学院旅游管理系主任,教授(济南250100)。