西部产业结构与就业结构调整互动研究

2013-07-16蓝英

蓝 英

(川北医学院人文社科学院,四川南充 637007)

一、相关研究综述

随着我国产业结构调整的不断推进以及就业结构转换的困难从而导致的结构性失业,表现为产业结构与就业结构的不相协调,最终影响产业结构的优化升级。鉴于此,国内众多学者借助西方产业结构和就业结构相关理论,对我国产业结构和就业结构展开了研究。蒲艳萍等(2005)在通过总结各国经济发展规律后认为我国目前的产业结构呈现出第一产业比重快速下降,第二产业比重居高不下,第三产业发展缓慢的特征。就业结构表现为:劳动力逐步由第一产业向第二、三产业转移。劳动力就业结构的变化对产业结构的升级具有能动的反作用[1]。周兵等(2008)采用就业人数的结构比例、投资结构、收入的差距作为解释变量,分别以全国、浙江和重庆为研究对象,运用回归方程模型来分析产业结构和就业结构的关系。结果表明,我国各产业都存在劳动力剩余,劳动力的转移作用机制不明显,产业结构和就业结构之间的关系不紧密[2]。李玉凤等(2008)运用协整理论对我国产业结构与就业结构的变动进行研究后认为我国第一产业的增加值与就业人数不存在长期稳定均衡关系,第二、三产业的增加值与就业人数存在着协整关系,但对就业的带动作用不一样,第二产业对劳动力的吸纳效果不及第三产业显著[3]。吴江等(2007)运用回归分析法分别对成渝经济区三次产业产业结构与就业结构的相关关系进行了研究后认为,第二产业结构对就业结构变动的影响力明显小于第一产业,第三产业结构对就业变动的影响力较大,高于第二产业,有超过第一产业的趋势;各产业吸纳劳动力的程度各不相同,就业结构变化存在着严重的滞后性,产业结构正向促进就业的方向发展[4]。刘向阳等(2007)分析了我国中部地区产业结构与就业结构[5]。张梅等(2009)以钱纳里和赛而奎因标准结构模式为参考,对我国粤、桂、云、琼四省区产业结构与就业结构进行了比较研究[6]。还有学者对四川、北京、新疆和江西产业结构与就业结构的关系进行了研究,在此恕不赘述。

二、西部地区产业结构与就业结构的演化趋势分析

(一)数据说明

根据《国务院西部地区开发领导小组第一次会议纪要》界定,西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、新疆、陕西、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、广西12个省(自治区、直辖市)。根据这个界定范围,本文从《中国统计年鉴》和各省(自治区、直辖市)的年度国民经济和社会发展统计公报取得 1997年以来三次产业与三次就业数据并进行汇总整理。

表1 西部地区三次产业GDP构成

表2 西部地区三次产业就业构成

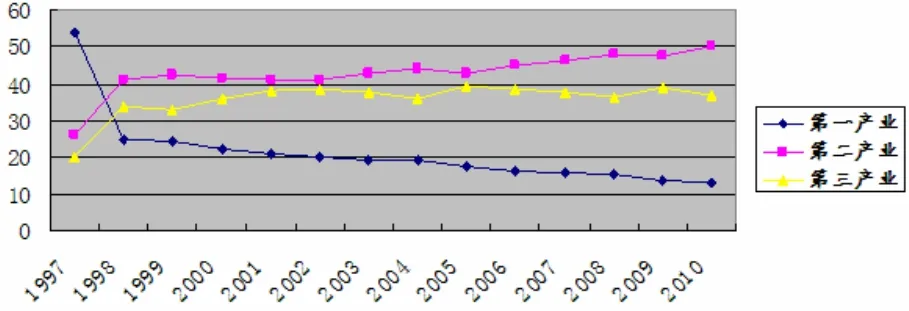

(二)产业结构的演化趋势

1997年以来,西部地区第一产业结构比重总体上逐渐下降,由 1997年的 54%下降到 2010年的13.2%,降幅达41个百分点。尤其是在1997—1998年间,第一产业结构比重由54%迅速降为25%,降幅达29个百分点,以后缓慢下降,平均每年下降一个百分点。第二产业结构比重逐渐上升,由 1997年的14.6%上升到2010年的20.8%,升幅达6个百分点。第三产业结构比重稳中有升,由 1997年的22.1%上升到2010年的32.4%,升幅达10个百分点,如图1所示。

图1 1997—2010年西部地区三次产业结构比重演化趋势(%)

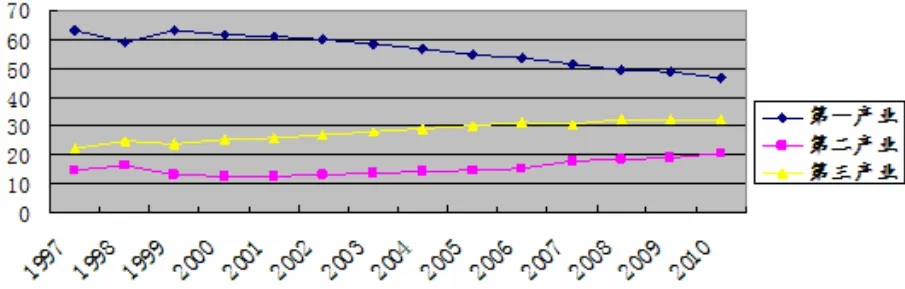

(三)就业结构的演化趋势

1997年以来,西部地区第一产业就业结构比重与第一产业GDP结构变化方向相同,但降幅更小,由1997年的63.3%下降到2010年的46.8%,降幅达17个百分点。尤其表现在1997—1998年间,第一产业就业结构比重比第一产业 GDP结构比重降幅小12个百分点。第二产业就业结构稳中有升,由1997年的14.6%上升到2010年的20.8%。第三产业就业结构在1998—1999年间有小幅下降,以后逐渐上升,最终由 1997年的 22.1%上升到 2010年的32.4%,如图2所示。

图2 1997—2010年西部地区三次产业就业结构比重演化趋势(%)

从图1和图2看出,西部地区产业结构和就业结构的演化趋势符合配第—克拉克定理。

三、西部地区产业结构与就业结构的互动关系分析

(一)西部地区三次产业结构与就业结构的影响分析

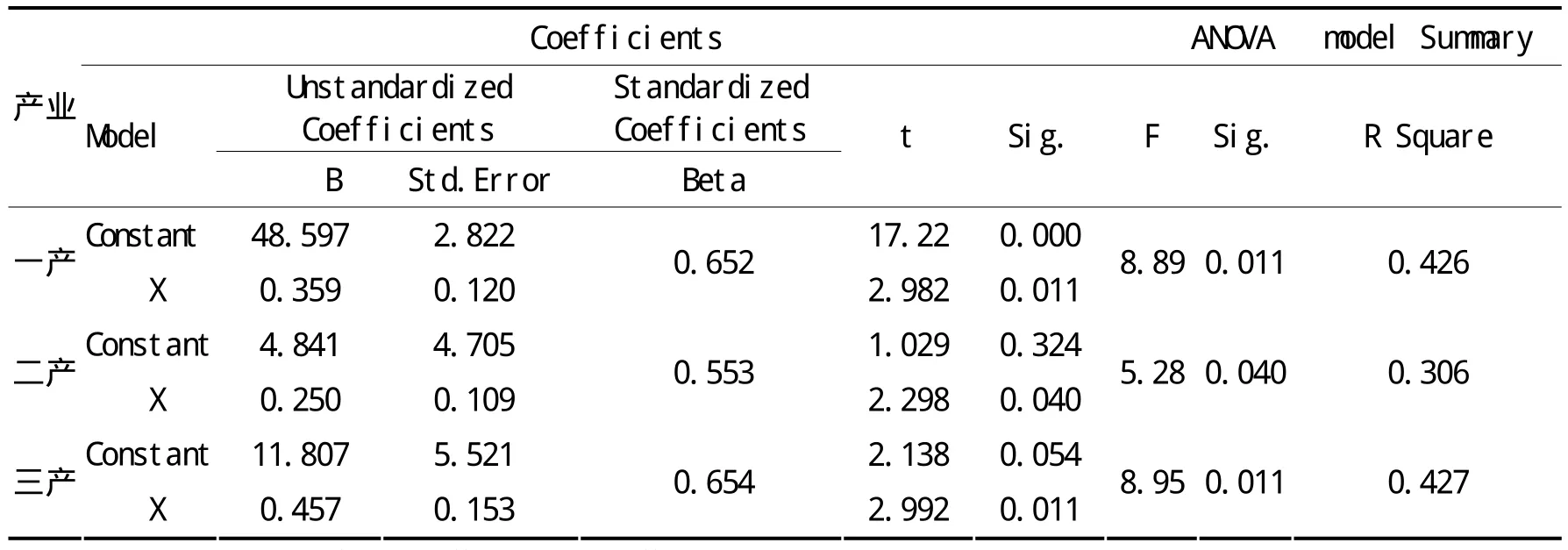

将某次产业的就业结构作为因变量y,某次产业的GDP比重结构作为自变量x,运用SPSS17.0统计软件,对西部地区三次产业结构与就业结构分别建立一元线性回归模型,进行相关度分析,汇总统计分析结果如表3所示。

从表3的检验统计量可知,西部地区三次产业GDP比重结构与三次产业就业结构回归方程的F统计量的最小值为5.280,都大于临界值4.75,整体上呈现出线性相关关系。各个回归方程的t统计量在99%的置信水平通过检验,表明三次产业GDP比重结构对三次产业的就业结构有很好的解释作用。比较而言,第三产业 GDP比重结构的变化对第三产业就业结构变化的解释作用最好,第一产业 GDP比重结构对就业结构的变化解释作用稍差,第二产业 GDP比重结构的变化对就业结构变化的解释作用最差。

14年以来,西部地区第一产业GDP比重结构每上升1个百分点,将带动第一产业就业结构提高0.359个百分点。第二产业GDP比重结构每上升1个百分点,仅仅带动第二产业就业结构比重提高0.25个百分点。第三产业 GDP比重结构每上升 1个百分点,带动第三产业就业结构比重提高 0.457个百分点。可见,第一产业结构对就业结构变动影响力大于第二产业,小于第三产业。

表3 1997—2010年西部地区三次产业结构与三次就业结构回归方程

(二)西部地区三次产业增长对就业增长影响分析

产业 GDP增长引起的产业就业增长量大小,一般可用就业弹性指标来衡量,即在某一时期内产业就业数量变化率与产业 GDP变化率的比率。就业弹性为零,经济增长对就业增长无拉动作用;就业弹性为正时,经济增长对就业有拉动效应;就业弹性为负时,经济增长对就业形成两种“海绵”效应特性,当经济为正增长,就业为负增长时,对就业有“挤出”效应;当经济为负增长,就业增加时,对就业有“吸入”效应[7]。

表4 1997-2010年西部地区三次产业就业弹性

1.经济增长对就业增长的影响分析

从总弹性的三项移动平均值来看,大多数年份经济增长还是能够拉动就业增长,有7年时间经济增长对就业增长有明显拉动作用,有4年时间经济增长对就业增长无拉动作用。具体地看,1999—2000年,经济增长的变化率为负值,就业增长的变化率为正值,经济增长对就业增长有“吸入”效应。1999年,西部地区第一产业经济增长变化率为负值,就业增长变化率为正值,经济增长对就业增长有“吸入”效应;第二产业经济增长变化率为正值,就业增长变化率为负值,对就业有“挤出”效应。第一、二产业的就业弹性为负值,分别为-4.56和-6.64,第三产业就业弹性为1.83,直接导致总弹性形成较大的负值-8.76,从而最终导致 2000年第一个移动平均值出现较大负值,即-2.13。2001年,西部地区由于第二产业就业变化率为零使得第二产业就业弹性为零,从而形成较小正值的总弹性,对抵消 1999年较大负值的总弹性作用相当有限,所以形成了2001年的移动平均值出现较大负值,即-2.08。

2004年,西部地区第一产业经济增长变化率为正值,就业增长变化率为负值,经济增长对就业增长有“挤出”效应;第三产业经济增长变化率为负值,就业增长变化率为正值,经济增长对就业增长有“吸入”效应。第一、三产业就业弹性为负值,分别为-5.34和-1.08,第二产业就业弹性为较小正值0.88,结果,三次产业总就业弹性为较大负值-5.54,这一较大负值直接导致 2005年总弹性三项移动平均值为较大负值-1.95。

2005和2006这两年,西部地区的经济增长对就业增长的弹性有共同之处,三次产业的就业弹性表现为2005年第二产业和2006年第三产业就业弹性为较大负值,2005年的第一、三次产业和 2006年的第一、二次产业就业弹性为较小负值,使得这两年的总弹性均为负值,最后导致2006年的三次移动平均值为负值,即-2.32。

2002—2004年、2007—2010年期间,西部地区经济增长对就业增长的总弹性三项移动平均值表现为正值,经济增长能够很好地拉动就业增长。

2.三次产业吸纳劳动力程度比较分析

(1)第一产业吸纳劳动力分析

1997年以来,西部地区第一产业就业弹性除1999和2004年表现为较大负值分别为-4.56、-5.34以外,其余年份均表现为正值。1999年,经济增长变化率为负值,就业增长变化率为正值,对就业表现为“吸入”效应,原因之一是由于第一产业相对于1998年而言减少严重,由3 727.48亿元减少到3 652.39亿元;原因之二是由于西部地区国有企业改革步伐总体上慢于中、东部,大量的国有企业员工下岗,城市就业岗位减少,一方面由于知识技术的欠缺,使得农村剩余劳动力转移困难而不得不选择继续务农,另一方面也不排除部分下岗工人转而从事农业生产,最后第一产业就业人员不减反增。

2004年经济增长变化率为正值,就业增长变化率为负值,对就业表现为“挤出”效应,主要原因之一是由于国家科技支农政策的支持,政策累积效应使得农业 GDP增加较快,原因之二是西部地区多数省市农业劳动力丰富,赶上我国城市化加速发展,大量的农村剩余劳动力进城务工,最后留在土地上的劳动力减少,由2003年的10 921.6万人减少到2004年的10 785.9万人。

(2)第二产业吸纳劳动力分析

1997年以来,第二产业就业弹性在1999、2005、2009三年为负值,2001年为零,其余年份为正值。1999年经济增长变化率为正值,就业增长变化率为负值,就业弹性表现为负值,主要原因可能是国有企业改革加强技术管理及减员增效的结果。2005、2009年经济增长变化率为负值,就业增长变化率为正值,就业弹性表现为负值,看来在总体上开放程度不太高的西部内陆还是或多或少地受到了 2008年金融危机的影响。另外一个原因可能是2008年汶川特大地震对经济带来的负面影响,快速启动的灾后重建产生了大量的就业岗位所带来的结果。

(3)第三产业吸纳劳动力分析

1997年以来,西部地区第三产业就业弹性在2003、2004、2006、2008和2010年为负值,2009年为零,其余年份表现为正值。在就业弹性为负值的这五年中,第三产业经济增长变化率为负值,就业增长变化率为正值,就业弹性整体上表现为负值。2009年,尽管经济增长变化率表现为正值,由于就业变化率为零使得就业弹性为零,经济增长对就业增长无拉动作用。其余年份第三产业的发展整体上带动了就业的增长,成为其他产业转出劳动力的主要去处。

(三)西部地区就业结构对产业结构的影响分析

根据结构偏离度公式计算得到1997年以来西部地区三次产业的结构偏离度,见表5。

表5 1997-2010年西部地区三次产业结构偏离度

第一产业结构偏离度为负值,其绝对值总体上呈上升趋势,由1997年的0.15上升到2010年的0.72,表明其就业结构比重明显大于产业GDP结构比重,且就业结构与产业结构的不协调性有明显增强趋势。由此说明,相对于第一产业 GDP比重而言,西部地区还有大量富余的劳动力需要转出。

第二产业结构偏离度为较大正值,其绝对值经历了一个先增加后减小的变化过程,由 1997年的0.78增加到2010年的1.41,表明其就业结构比重严重偏离产业 GDP结构比重,由此说明第二产业吸纳劳动力空间还比较大。

第三产业结构偏离度在 1997、1998两年为负值,其余年份为正值且总体上呈下降趋势,由1999年的0.40下降到2010年的0.13,说明1997年以来西部地区第三产业就业比重与产业 GDP比重逐渐趋于协调。

根据库兹涅茨的相对国民收入含义,结合表5看出,1997年以来,西部地区第一产业的相对国民收入小于1,第二产业的相对国民收入大于1,第三产业的相对国民收入从1999年开始大于1,产业结构和就业结构演化总体上符合库兹涅茨法则。

四、结论及政策建议

第一,优化第一产业产业结构,改造传统农业,提高农业生产率,转移农村剩余劳动力。可总结推广成渝经济区统筹城乡综合改革成功经验发展特色观光农业,休闲农业,盘活土地,形成独具特色的农业生产经营模式。加大生态建设和环境保护力度,从源头上扭转生态环境恶化趋势。对农产品主产区和其他地区实施分类指导,加强环境综合治理和节能减排,大力发展农村循环经济。一切优化第一产业结构的政策措施始终都要围绕提高第一产业劳动生产率,增加产值、增加农民收入和转移农村富裕劳动力展开。

第二,调整优化第二产业产业结构,挖掘吸纳劳动力的更广阔空间。充分发挥西部地区比较优势,借助国家产业发展指导政策和产业转移原理,将西部地区资源优势转化为经济发展优势,尽快建立生态补偿和资源开发补偿机制,资源富集区的资源使用安排应优先满足资源地的使用需求。努力发展特色优势产业,抓紧建设国家能源、资源深加工、装备制造业和战略性新兴产业基地,增强科技创新能力,建设创新型区域,创造出更多就业岗位。同时,优先发展教育,推进基本公共服务均等化,尤其是加强对农村剩余劳动力的技能培训,为他们掌握一技之长从而进入第二产业就业服好务。

第三,优化调整第三产业产业结构,大力发展生产性服务业,创造新的就业岗位。西部地区2010年底第三产业比重为 36.7%,低于全国平均水平约7个百分点,与中东部地区差距就更大。况且西部地区第三产业主要是生活性服务业,交通运输、现代物流、金融服务、信息服务、商务服务等生产性服务业发展相对不足。将来,要以成都、重庆、西安为核心,带动其他城市加快生产性服务业发展,进一步改造传统服务业,创造更多就业岗位。

第四,加大财政支持力度,鼓励创新,努力发展战略性新兴产业,增加就业岗位。建议国家在西部地区发展上坚持“倾斜、扶持、均等”三大原则,尽快研究制定《西部开发促进法》,以法律形式保证西部大开发战略实施的连续性和稳定性;建议中央加大财政支持力度,设立预算内西部大开发专项建设资金。同时,西部地区自身也要加大研发经费投入,鼓励创新,迎难而上,发展符合国家产业政策的战略性新兴产业,从而创造出更多就业岗位。

[1]蒲艳萍,吴永球,经济增长.产业结构与劳动力转移[J].数量经济技术经济研究,2005(9).

[2]周兵,徐爱东.产业结构与就业结构之间的机制构建——基于中国产业结构与就业结构之间关系的实证[J].软科学,2008(7).

[3]李玉凤,高长元.产业结构与就业结构的协整分析[J].统计与决策,2008(4).

[4]吴江,毕正操,祝云.成渝经济区产业结构与就业结构的实证分析[J].社会科学研究,2007(4).

[5]刘向阳,刘耀彬.中国中部地区产业结构与就业结构的实证分析[J].科技广场,2007(2).

[6]张梅,陈喜强.CAFTA进程中粤、桂、云、琼四省区产业结构与就业结构协调问题研究[J].经济问题探索,2009(6).

[7]张 车伟,蔡 昉.就业弹性的变化趋势研究[J].中国工业经济,2002(5).