“顶严肃的问题是怎么开自己的花”——郭枫诗歌读记

2013-07-09何平

何 平

1.如果就从一九五六年创办《新地文学》月刊算起,在台湾,郭枫文学出道甚早。

一九五六年在台湾是一个重要的文学年份。是年一月,由纪弦发起的“现代派诗人年会”在台北市民众团体活动中心举行,出席者四十余人,会中宣告“现代派”正式成立。所以,一定意义上,我们可以说,郭枫是台湾五六十年代现代诗运动的文学同龄人。当二十世纪九十年代初期,郭枫在大陆连续出版散文集《空山鸟语》、《郭枫散文选》、《寻求一窗灯火》和诗集《谛听,那声音》,郭枫早已是一个资深、成熟的作家了。一九九○年,郭枫六十岁。而大陆文学界和知识界对郭枫在更大的范围认识应该是二十年之后。二○一○年四月,郭枫约集高行健、刘再复、李欧梵、王蒙、痖弦等世界华语顶级作家和研究者在台湾举行“二十一世纪世界华文文学高峰会议”,正是在这次会议的开幕式,马英九发表了后来流传甚广的讲演《政治要为文学服务》。除了这些,郭枫和文学相关的活动,还应该包括出版“世界华文作家精选集丛书”。

所以说,研究郭枫这样的作家,仅仅从文本出发是不够的,文本只是他整个文学生活的一部分。事实上,一九四九年之前的华语写作,一个作家、诗人可能同时也是一个文学活动家、出版家和编辑家,郭枫在这种意义上延续了文学的民国传统。如果我们视野放开阔一点,一九四九年之后的台湾文学中多的是这种作家和诗人。大陆文学界充分地接续上这种传统可能是一九八〇年代出生的这批作家,比如郭敬明、韩寒、张悦然、笛安和颜歌这些所谓的“八○后”作家都或多或少地参与到文学的编辑和出版活动。但现在我对郭枫的评价只是止于文学文本,甚至只止于诗歌文本,根本没有包括郭枫数量更大的散文、小说和文学批评等,而且即便是诗歌也只是基于他自己的新近出版的一个选本《郭枫新诗一百首》。

2.意识到《郭枫新诗一百首》这个选本,有一个话题值得讨论,就是选本的文学传统建构。一个最著名的例子就是一九三〇年代良友版的《中国新文学大系》对此前新文学第一个十年的文学经典化和文学传统建构。

可以肯定的是,“选本”是一个做减法的过程。研究这个过程中的取和舍其实是可以发现很多文学问题的。郭枫编《郭枫新诗一百首》不是采用的按写作时间编年的方式,而是将自己的写作拆散、重组成每卷十首的十个专题。粗疏地看,这十个专题中的前五卷的“春歌”、“山水”、“金石”、“静观”和“沉思”,诗风沉静、冥思、内倾,语言细致讲究;而后五卷的“鸟兽”、“人生”、“世局”、“社会”和“历史”则或讽刺、或批判,多激越的呼喊,诗人将个体的生活介入、楔入到当下的现场或历史的深处,语言亦赋陈铺张。

自选集第一个专题“春歌卷”几乎都是一九七〇年代初的作品,十首占其八,这也是这个诗歌自选集中可以追溯到的诗人最早的写作实绩。编者命名“春歌卷”大概有纪念生命春天的意思。如果再仔细辨识就可以发现,这个一九七〇年的自选集的开始,郭枫几乎将自己整个写作史减去了近二十年。这个减去的用意,郭枫在“后记”中说得很清楚。

我一向反对印自己的诗全集,现在比较认真地编一本诗选集。所谓比较的意思,是比以前编印诗集认真些……为何行年八十有二,方始比较认真干这件活儿?原因是,我没捧铁饭碗,俗物一直冗忙;更根本的原因是,我不太重视自己的诗。这本集子,大多收辑四十岁以后一部分的诗,其他任其散乱。例如:早期五十年代在《宝岛文艺》等几家杂志的诗全丢了,在《新诗》周刊的几十首诗,也一概不收。其后,发表在报刊杂志的诗,我也不太注意,甚至已印成集子的,自己也没保存一本。我认为:在心灵被政治囚禁的年月,自己虽没乱写摇旗呐喊的东西,但所写不能畅所欲言的诗,不值得再印出来,更不该再浪费读者阅读的精神。

就台湾来看,在白色恐怖的五六十年代,在其他门类的作品尚可勉强书写,例如小说,还能产生几位杰出作家,如王祯和、陈映真、黄春明,等等。而诗,是“言志”的作品,言志必以诚,不能吐露真实情思,岂会有瑰伟的诗作?以商禽的天才,受现实限制必须披上超现实的外衣;以痖弦百灵鸟般的语言,写作思想较为深刻的《深渊》,必须在诗中设置迷障掩护批判意图……如何扈从那个时代?未来的诗史当会解说。

文章作得匆忙偷懒,我们没有能去检索郭枫减去的这近二十年的诗歌写作,因而也就不能深入讨论郭枫减去的二十世纪五六十年代的写作和台湾当时甚嚣尘上的“现代派”之间的关系,但从他对痖弦和商禽的评价,这里的关系肯定值得深入探讨。从我现在有限的材料,包括《郭枫新诗一百首》的“后记”来看,郭枫对台湾的现代派诗歌运动和现代派诗人是有自己看法的。流沙河在其《台湾诗人十二家》中曾引郭枫二十世纪八十年代初《当前中国文学的现状及展望》评述台湾现代诗人白萩的创作:“在新诗创作方面,三十年来,诗人们在玩弄着自己的文字游戏。诗人不关心人群,人们也不关心诗。提起现代诗,大家是摇头、皱眉、迷惑。谁也不晓得成群结党的诗人在写些什么玩意儿。”“中国历代作家,代不乏人,有些人独厚爱晚唐李商隐,李商隐一生不乏忧国忧时之作,却独厚爱其隐晦如迷的情诗!”因此,在目前资料尚不完备的情况下,我们是不是可以猜测,郭枫在他晚年其实通过自己的自选集来一次自我清洗,以申说其对台湾现代诗,乃至整个六十余年诗歌的立场。

3.事实上,即便做了切割,我们现在看郭枫一九七〇年代初的诗歌,它和此前现代诗,可能比和同时代的文学渊源更深。而且值得注意的是一九七〇年代初也是台湾现代诗内部消歇和分化的时刻。

大陆普通读者对这个时刻印象最深的可能是转型之后余光中写于一九七二年的《乡愁》了。从文学史的角度看,《郭枫新诗一百首》将起点设定在此际是不是另有深意?一九七二年《中国时报》(《人间》副刊)和一九七三年《文季》分别发表了关杰明的《中国现代诗的幻境》和唐文标的《诗的没落》,对台湾五六十年代现代诗进行全面的检讨。在这个检讨过程中,台湾文学界进而吁请,“‘新生代’在全局的态度上必须扬弃‘前行代’疏离实存生态心态的趋向,而走回十字街头,走进人群”。“我们期待的文学,应是写在熙攘的人行道上,写在竹林深处的农舍里。”而从大背景上看,台湾文学界的转向和整个知识界的转向是一致的。“一九七〇年左右,知识分子对台湾问题的总反省,导源于当时台湾在政治、社会方面面临的大变局。”“七十年代初期的‘回归’现象,是非常复杂而有趣的,有林怀民企图表现中国风格的云门舞集,有黄春明早期乡土小说的结集出版与畅销,有台北市茶馆的乡土式陈列,台湾早期历史与文学的再发现等等,真是五光十色,异象杂陈。”“首批转向的文艺界人士,首先注意到的是这两个问题:必须摆脱知识分子向来的个人本位主义,转而关怀一般民众的生活;而且,必须抛弃长久以来的向外看、向西洋(特别是美国)学习的倾向,转而注意本土问题。”有意思的是,郭枫这一时期的诗歌却没有为这种“乡土”“本土”化的时风所左右。反而他写于近一两年的《小板凳》和《新店光明街米粉汤》倒远远和这个过去时代的风气有呼应。

如果不看时代大势的所谓“回归”,郭枫一九七○年代初的写作是不是对此前十五六年整体的过度“西化”现代诗风尚作澄清呢?如果是,这是不是也可以算郭枫以个人的努力向诗歌本体的回归?至少是不是在重建诗、语言和个人心灵之间的现实关系呢?现在仅仅从诗歌的文本来看,我们是能够发现郭枫的澄清和回归意图的。许多参与过台湾五六十年代现代诗运动的诗人都在多年后检讨过台湾现代诗:“五十年代新诗接受了外来的新的表现技巧,以及新的思潮,诗的最大倾向是不再是作齐一的发声,而向个人极端的内在生命作探求,甚至是非逻辑性的、意识流的表达。这种表现成了逃避五十年代巨大苦闷最适切的文学形式。”“这种幼稚的‘现代病’还有一个并发症。那便是反映在生活上的虚无态度,复自虚无的生活状态产生虚无的诗,如是恶性循环不已。”

从表面看,郭枫的诗歌有着五六十年代台湾现代诗的余绪,比如他的诗这种结句方式“遂枯立,以静穆的姿态”(《秋树》),更有甚者,比如《寒》这样“以图示诗”的“诗建筑”:

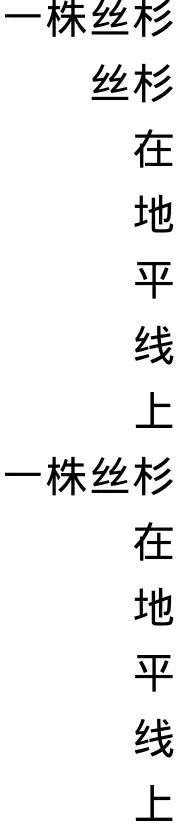

应该说,这样的诗在台湾五六十年代的现代诗中很多见。二十世纪八十年代流沙河那本影响甚大的《台湾诗人十二家》就举过白萩的《流浪者》:

流沙河说:“原作是直排的,我将它横排了。请读者将它顺时针转90°,再把每颗诗钉反时针转90°,使它恢复直排原貌,才好欣赏。这是一幅画呢,右边是远山高耸,左边是近山起伏,中间是地平线(两句‘在地平线上’这十个字构成地平线),地平线上孤独地站着‘一株丝杉’。”不过流沙河认为:“排成一幅画,有什么好处,我实在不懂。我觉得诗的内容十分淡薄”。我们也将郭枫的《寒》顺时针转90°,再把每颗诗钉反时针转90°,使它恢复直排原貌,就可以发现郭枫的“诗建筑”不只是一种形式上的炫技。白萩的“以图示诗”为了似图,生生地将“在地平线上”拆成了五行,而这五行单独地看就成了无意义的“字”,而不是本身是有意义的在整个诗中也是有机的诗行,所以这样的“以图示诗”一定意义上成为了文字游戏的“以图示字”了。而郭枫的《寒》虽然也有“诗建筑”的形式考量,但《寒》每一行是在自身有意义且相对于全诗有意义有机的前提被赋予“诗建筑”的形式。

事实上,在同时期,虽然郭枫像《寒》这样极端的“诗建筑”并不多,但郭枫的诗歌其实有断句、选词、排列之上的“诗建筑”的用心。

说到这里,有一个文学事实必须看到,台湾现代诗的由晦涩向明白的转向其实在中国现代诗歌中就曾经发生过。早在二十世纪三四十年代新月诗人、现代派诗人就对李金发的晦涩的象征主义进行过清洗。台湾现代诗的重要参与者纪弦就是三十年代现代派诗人中的一员。因此,我们今天看台湾五六十年代现代诗的谱系和渊源。西方的超现实主义固然是一个源头,这个源头被台湾现代诗人接过来发展成“晦涩风”。这种“晦涩风”是和时代的整体政治的专制和压迫密切相关的,类似的情况在一九七〇年代大陆的前朦胧诗写作中也存在。就像痖弦在后来所作的自我辩护:

那个时候的作品为什么那样晦涩?笔者认为是社会的因素,事实上,整个台湾文学的表现及一般言论的尺度,渐渐在改变中。五十年代,如果写东西过分赤裸的话,保守的社会、文学界不接受,政治当局也不一定接受;可是现在,言论、学术的自由与弹性都逐渐提高了。目前有些报刊的言论如果出现在五十年代初期那是无法想象的,如今却习以为常,由此可见三十年来的转变与进步。说五十年代的诗没有社会性,只是在自我的探索中打圈子;说这话的人恐怕没有仔细检查当时重要的诗人不能把话说得太明白,才把真正想说的话隐藏在意象的枝叶背后。像商禽的“逢单日的夜歌”、洛夫的“石室之死亡”,社会的现实性很强,但是能不能像今天这样用明朗的语言把它写出来?不能。必须用象征的手法,把自己对社会的抗议、人生的批判带出来。因为保守的文学界、社会对言论的忍受程度,都还不到那个阶段,这情形,就自然而然产生象征的诗,表面上晦涩,而实质上,那些作品的意识指向是十分鲜明的。

痖弦的这个辩护其实和郭枫在“后记”中对五六十年代台湾文学政治生态认识是一致的。因此,某种程度上,中国现代诗歌中的“晦涩风”有时单纯是一个文学问题,有时也是一个政治和文学纠缠在一起的问题。

而且,今天再看台湾现代诗确实是一个复杂的问题,当我们在谈论其晦涩风,甚至文字游戏的时候——事实上也客观存在,台湾五六十年代现代诗人确实也有并不晦涩的诗,比如痖弦写于一九五七年的《红玉米》:“宣统那年的风吹着?/吹着那串红玉米/它就在屋檐下/挂着/好像整个北方/整个北方的忧郁/都挂在那儿/犹似一些逃学的下午/雪使私塾先生的戒尺冷了/表姊的驴儿就拴在桑树下面?/犹似唢呐吹起/道士们喃喃着/祖父的亡灵到京城去还没有回来/犹似叫哥哥的葫芦儿藏在棉袍里/一点点凄凉,一点点温暖/以及铜环滚过岗子/遥见外婆家的荞麦田/便哭了/就是那种红玉米/挂着,久久地/在屋檐底下/宣统那年的风吹着/你们永不懂得/那样的红玉米/它挂在那儿的姿态/和它的颜色/我底南方出生的女儿也不懂得/凡尔哈仑也不懂得/犹似现在/我已老迈/在记忆的屋檐下/红玉米挂着/一九五八年的风吹着/红玉米挂着”,这首诗比余光中那首流传甚广的《乡愁》整整早了十五年,而诗艺也高了许多。

再比如商禽一九五九年发表于《创世纪》上的《长颈鹿》,隐晦成为反抗,成为批判现实政治的利器。

而郑愁予写于一九六二年的《浪子麻沁》则明白如话:“雪溶后花香流过司介栏溪的森林/沿着长长的狭谷 成团的白云壅着/猎人结伴攀向司马达克去/采菇者领着赤足的妇女/在高寒的赛兰酒起一丛篝火/修好所有的篱 结新的筏/起得早早的小姑娘 在水边洗日头/少年的泰耶鲁唱出冬藏的歌/而却不见了 那着人议论的/那浪子麻沁/他去年当兵 今年自城 来/眼中便闪着落漠的神色/孤独不上教堂 常在森林中徜徉/当果树剪枝的时候/他在露草中睡觉/偶尔 在部落中赊酒向族人寒暄/向姑娘们瞅两眼/三月的司介栏溪,已有涉渡的人/雪溶后柔软的泥土召来第一批远方的登山客/浪子麻沁该做向导了/该去磨亮他尺长的蕃刀了/该去挽盘他苎麻的绳索了/该听见麻沁踏在石板上的/匀称的脚步声了/而猎人自多雾的司马达克归来/采菇者已乘微雨打好了槽/少年和姑娘们一齐摇着头/哪儿有麻沁 那浪子麻沁/‘哪儿去了那浪子麻沁!’/面对着文明的登山人/全个部落都摇起头颅/全个部落都摇起头颅/无人识得攀顶雪峰的独径/除非浪子麻沁/除非浪子麻沁/无人能了解神的性情/亦无人能了解麻沁他自己/有的说他又回城 当兵去了/有的说 雪溶以前他就独登了雪峰/是否春来流过森林的溪水日日夜夜/溶雪也溶了他/他那 他那着人议论的灵魂”。郑愁予这首诗对小人物的人道主义关切以及悲凉的诗风和郭枫一九八四年的《甲虫族——计程车司机的像》以及写于新世纪的《街舞小子》、《过劳者遗言》、《我赚钱有什么不对?》、《奔跑的小学生》应该是一个诗歌传统上的。

4.台湾现代诗的另一个源头应该是二十世纪三四十年代中国现代主义诗歌这个诗歌传统的自然延续。所以,深受何其芳和绿原影响的痖弦就说过:“跟我年龄相若的诗友们都曾受到三四十年代前辈诗人的影响。”从这个角度看,与其说郭枫七十年代的诗歌是台湾现代诗的余绪,不如说是向三四十年代以新月诗人、现代派诗人和九叶诗人为代表的现代诗歌传统的“回归”。也正因为如此,郭枫也“向个人极端的内在生命作探求”,但却有心迹可循,是有着心源性的“私人经验”和“私人故事”,而不是虚无的现代主义假想。诗人写指环,无名指上无名的环经由心的萃取,千回万转绕一个光点成环不再变形,以至于“永远闪着发光的誓言”,进而诗人以“环”观“我”,“环”似“我”是“我”,“心头乃冉冉升起/九月的眸光粲然如花”(《环》);写秋树,“陨灭,如碾过的历史”(《秋树》)。郭枫的诗歌也取喻用象,但郭枫宗“诗言志”和“修辞立其诚”,所以喻象和心灵、词与物是彼此照亮而不是晦暗不明的。“你的眸光如湖,我就在湖上飘泊/张一片心帆向你,举起白旗/来吧!赐给我甜美的死/以你的温柔,温柔的波光如蜜”(《眸》),甚至到一九八○年代,诗人还这样写:“许多美丽的故事,像星子/总是在远方的苍穹闪耀/许多闪耀的星子,像心灵/总是叙述着美丽的故事”(《春夜听雨》)。我们知道诗人这一时期擅写“美丽的故事”,所有美丽的瞬间总在郭枫的诗中被凝定:“在唇间永不凋落,永不凋落”(《那晚》),“把十一月的夜点化得何其春天呀”(《春之旅》),“你已经来到心灵,便将永驻/永远与我同在”(《第一次信仰》)。我们不能确指四十岁五十岁的诗人的人生发生了什么事情,是爱情,或许不仅仅是爱情。诗人这个时期的诗歌似乎都可以作情诗解,但仅仅是情诗吗?恐怕也未必。所以诗人会写“守住永恒的爱,爱咱们的土地”(《笔誓》)。无论怎么说,我们是能够感到三四十年代以新月诗人、现代派诗人和九叶诗人为代表的现代诗歌传统在郭枫诗歌的还魂,从感觉上说,这样的“美丽的故事”,戴望舒说过,何其芳说过。

青春易老,人生凄凉,读郭枫的诗歌,我们能够感到他在“美丽的故事”这一主题上的变化,比如《昙花》和《樱花魂》都写“花事”,前者是我们熟悉的“须臾间花开七朵/七朵花开七个世界/七种不朽的绚丽/七世永恒的轮回/诞生、寂灭,生命完成”,而后者则是“瑰伟的生命从来都是短暂的/不愿贪恋尘世庸俗的苟活/永远永远,留下凄美的传说”,时间隔开二十年,从一九七〇年代到一九九一年,一个故事的不同讲法,也是诗人自身的蜕变。

但应该看到将“美丽的故事”或者美丽变身凄凉的故事,不是一九七〇年代,不是全部的郭枫,我们在这本自选集中读到凝定和谐之外的愤怒之声和不平之气,像《船的悲剧》,当然还有抗争的力,像《嚇!我要超车》、《旗》。

5.现在我们看出,郭枫之所以将其自选诗集的起点放在一九七〇年代,并不是仅仅要和五六十年代的现代诗运动自我撇清,而是作为一个自觉、敏感的诗人在清理自己,给自己写作编年的时候,意识到在其生命中有一个时刻是诗神降临的时刻,在这时刻诗人和诗同时被命名。从我们阅读的感受来看,应该说,一九七〇年的这一时刻,是诗人郭枫开疆拓土终至辽阔的时刻。我们不知道诗人出于怎样的考虑,把这首一九七〇年代写下的感念生命自由和疏放的诗放在整本诗集的最后:“我们再也不必向脸上搽笑。到了春天/再也不必眼巴巴地望着一朵云/那时,遥远的梦就会走过来/花朵会开放在我们心中/许多事用不着说道理了/去发疯吧,去翻几个跟头吧/去和铜像角力,去踢开那些铁门吧/去把老师们的眼镜摘下来踩碎吧/我们终于自由了起来!我们终于自由了!我们终于/快乐了起来!到了春天/顶严肃的问题是怎么开自己的花/其实,再也不会有什么争执/你红着你的红,我白着我的白/到了春天,太阳是很热情的/他浓浓的酒,会把大家的杯子注满/到了春天,当然不必担心饥渴/整个草原的绿,站了起来/邀我们去晚餐他们浓浓淡淡的酒/之后,还要我们听一听风和杯子//一种叫做音乐的东西”(《到了春天》),到了春天,是诗人和诗歌的同时抵达。这种自由是抗争的自由,所以差不多同时,诗人还有一首《奔》:“奔向一个信仰/逆风而进,不管狂风如何疯狂/若四肢百骸随风飞散/历史知道,抵达终点的是一尊/瘦得很漂亮的灵魂”。郭枫在给自我造像的同时,诗人也给另外的诗人造像,那是“浴火的凤凰”,是“鹰”,是“狐”。现在如果我们倒读他的编年诗歌就能够发现他在此际自我形象设定的意义,也正因为“瘦得很漂亮的灵魂”,我们才不会意外在时隔三十余年,诗人选入的“人生”、“社会”、“世局”和“历史”四卷中的绝大多数的诗作都是现实的、入世的。这四卷除了七八首,其他全部写于新世纪。此际已届七十的郭枫,不再刻意去经营诗艺,而是将诗歌发展成针对我们时代不完美,尤其是对市侩、苟且、强权、专制、暴政批判的锐器。

当今时代,诗何为?诗人何为?诗可以何为?诗人可以何为?郭枫的写作提供了一个“可以为”的案例。郭枫是诗人,更是一个公共知识分子,他批判“后现代”(《后现代石头》),批判台湾政治(《〇点〇二七》、《囚房里的总统》),批判地球村时代的强权(《死亡之花》、《全球化、文明的新形式》),批判山姆大叔的公开欺骗(《山姆式欺骗》),他也欢呼民主(《今天是最后一天》)。不仅如此,郭枫以他的写作证明,就像他所欣赏的杜甫,诗歌是可以作为“诗史”而存在的。自选集中最长的两首诗《在胜利的雷声里》和《一道久久流血的伤口》是台湾一九四〇年代在永远活着“在千千万万喑哑的心坎里/在那些石头一样质朴的脸孔上/在凝望的眼光里/在永远向前滚进不息的波涛上”的历史。

我们应该意识到郭枫这样去写是一种有意的强调,如《郭枫新诗一百首》后记所言:“七〇年代之后,两岸作家写作的空间稍稍宽松,不久社会形势又发生不利写作的逆转。就台湾来看,文学脱离政治独裁的宰制;诗,大多迎合时尚,对商业压迫俯首。然而,诗人社团的集体力量强大,诗人占据主流文坛的重要位置,诗人拥有传播媒体的发声空间。新诗的研究和论评在同伙的操弄下,所谓台湾的现代诗,仿佛创作了诗人的新天地?白色恐怖的五六十年代,竟然变成盛产现代诗大师的时代。”如果说一九七〇年代郭枫将自己和现代诗切割却似断还续,而现在即使不做撇清,郭枫也走在一条与台湾现代诗传统完全不同的诗歌道路上,在别人自我神话、自我封圣的时刻,郭枫却将诗歌发展成为一种个人独立思考,介入公共生活和公共事件的“新文体”。“走回十字街头,走进人群”,“在熙攘的人行道上”,四十年前对现代诗的期待,在新世纪郭枫的诗歌中成为一个事实。现在,我们似乎可以理解郭枫对现代诗的态度了。

6.“顶严肃的问题是怎么开自己的花”?郭枫的提问对一九七〇年代是有意义的,对当下是有意义的,对台湾是有意义的,对大陆同样是有意义的。近六十年的诗歌生涯,郭枫所能做的就是“怎么开自己的花”。