新型城市社区公共事务集体治理的逻辑*——基于需求—动员—制度三维框架的分析

2013-07-08陈天祥叶彩永

陈天祥,叶彩永

一、文献评估和问题构建

随着20 世纪90 年代城镇居民住房制度改革的推进,新型的商品房小区( 以下简称新型社区) 在中国各大城市不断涌现,随之产生了诸如小区绿化地、楼房架空层、共用电梯等公共物品的供给、占用和管理问题,以及社区秩序维护等公共事务的治理问题,业主们的集体行动日渐增多。但是已有的集体行动的经验研究主要集中于自然共享资源,如森林、农村灌溉水渠、渔场等领域,而且享有这些资源的人们多是长期在一起生活的人,处于“熟人社会”之中。中国新型城市社区内的人来自四面八方,彼此之间大多不认识,是一个“陌生人社会”。两者的差别,必然会造成集体行动产生机制的差异。

传统的集团理论认为具有共同利益的个体,会采取行动增进集团的共同利益。奥尔森(Olson)《集体行动的逻辑》一书的出版改变了人们的这一认识,“除非一个集团中人数很少,或者除非存在强制或其他某些特殊手段以使个人按照他们的共同利益行事,有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益”①[美]曼瑟尔·奥尔森著,陈郁、郭宇峰、李崇新译:《集体行动的逻辑》,上海:上海三联书店、上海人民出版社,1995 年,第 2 页。,因此,集体行动难以产生。哈丁(Hardin)则认为:每个理性的个人都会有动机去消费越来越多的资源直到资源完全枯竭,从而导致“公地悲剧”①Garrett Hardin,“The Tragedy of the Commons”,Science,Vol.162,1968,pp.1243—1248.。博弈论通过“囚徒困境”的理论模型证明:即使对双方都有好处,合作也难以产生。这些集体不合作行为,都被界定为典型的“集体行动问题”。

但是,一些学者认为奥尔森和哈丁等人的研究只是基于理论的推导,并没有经过严格的经验检验②Gerald Marwell & Ruth E. Ames,“Economists Free Ride,Does Anyone Else? Experiments on the Provision of Public Goods,IV”,Journal of Public Economics. Vol.15,1981( June) ,pp.295—310.。随着研究的不断深入,学者们发现,现实生活中存在大量的群体自发合作行为,公共事务并不必然走向悲剧。在田野观察中,费尼(Feeny)等提供了大量关于社群自发组织并有效管理当地公共资源的案例,对哈丁的“公地悲剧”模型提出了挑战。他认为,“公地悲剧”的结论主要基于以下四个假设:公共事务是完全公开的、缺乏对个体行为的限制、供小于求、资源使用者无法改变规则;而现实情形中的公共事务并不会面临所有这四个假设③David Feeny,Fikret Berkes,Bonnie J. McCay and James M. Acheson,“The Tragedy of the Commons: Twenty-Two Years Later”,Human Ecology,Vol.18,1990(1) ,pp.1—19.。奥斯特罗姆(Ostrom)的实验研究得出了与田野观察一致的结论,从而对奥尔森的“搭便车”理论提出了挑战:首先,现实中的个体并非完全理性,他们易受到他人行为的影响;其次,除了选择性激励和强制规则外,还存在许多其他因素能够使个体做出集体行动的选择④Elinor Ostrom,“Collective Action and the Evolution of Social Norms”,The Journal of Economic Perspectives,Vol.14,2000(3) ,pp.137—158.。经过多年的研究,学者们对这一点达成了共识,并将研究焦点转向探讨人们如何超越集体行动的困境达到对公共事务的集体治理,也就是集体行动得以产生和维续的条件:

一是理性逻辑。这一类研究者主要基于“个体的行动选择受理性驱动”的假设分析集体行动问题,从“成本—收益”的角度出发,认为个体通过理性计算后才决定是否采取集体行动。基于此,奥尔森提出用社会制裁和社会激励的“选择性激励”方式解决集体行动的困境⑤[美]曼瑟尔·奥尔森著,陈郁、郭宇峰、李崇新译:《集体行动的逻辑》,第71 页。。但是理性逻辑的研究将个体置于完全理性的假设之下,忽视了个体在现实社会中易受到情感、他人行为的影响。

二是情感逻辑。持情感逻辑的研究者认为人类的社会行为受情感的制约,集体行动的产生是基于情感的感染,其核心观点是不公平感、怨恨、不满等情绪容易激发人们参与集体行动。早在19 世纪末,涂尔干就指出集体情感是群体团结的基础和纽带,“本质而言,社会凝聚来源于共同的信仰和感情”⑥[法]涂尔干著、渠东译:《社会分工论》,北京:三联书店,2000 年,第234 页。。利益并不是集体行动产生的惟一动因,“利益总会引起情感的悸动,反过来,情感的存在又是维系利益的纽带”,因此,情感是影响集体行动的关键变量⑦郭景萍:《集体行动的情感逻辑》,《河北学刊》2006 年第2 期,第84 页。。

三是制度逻辑。早期的学者关于集体行动困境的逻辑推理都是基于给定规则不变的情况,个体无法改变影响各自行为选择的规则。但是现实社会中的人们可以相互交流、具有改变具体规则的能力,促进公共物品的供给和合作的维续⑧Oriana Bandiera,Iwan Barankay and Imran Rasul,“"Cooperation in Collective Action”,Economics of Transition,Vol.13,2005( July) ,pp.473—498.。奥斯特罗姆着眼于小规模的公共池塘资源问题,提出自主治理的制度分析框架,将制度作为人们超越集体行动困境的关键变量,其中可信的监督和惩罚体系很重要⑨[美]埃莉诺·奥斯特罗姆著,余逊达、陈旭东译:《公共事物的治理之道——集体行动制度的演进》,上海:上海三联书店,2000 年,第 144 页。。巴德汉(Bardhan)对印度泰米尔地区的48 个灌溉系统的案例研究,发现当具有看守人监督和惩罚破坏规则的人,并且成本按比例分担而非均等分配的情况下的灌溉系统能得到更好的维护①Pranab Bardhan,“Irrigation and Cooperation: An Empirical Analysis of 48 Irrigation Communities in South India”,E-conomic Development and Cultural Change,Vol.48,2000(4) ,pp.847—865.。罗特(Rout)的研究也得出与巴德汉类似的结论②Satyapriya Rout,“Collective Action for Sustainable Forestry : Institutional Dynamics in Community Management of Forest in Orissa”,Social Change,Vol.40,2010(4) ,pp.479—502.。

四是社会资本逻辑。通过制度设计解决集体行动的困境已经成为大多数人的共识,但获得制度规则的过程却存在着“二阶的集体困境”。因此,需要探讨成功的制度供给的条件,而社群成员之间的信任是解决这一困境的前提条件,“建立信任和建立一种社群观念便是解决新制度供给问题的机制”③[美]埃莉诺·奥斯特罗姆著,余逊达、陈旭东译:《公共事物的治理之道——集体行动制度的演进》,上海:上海三联书店,2000 年,第 71 页。。社会资本的积累有利于增进组织成员之间的信任水平,进而推进制度供给水平④汪杰贵:《超越公共事务自主治理制度的供给困境——基于自治组织的社会资本积累视角》,《社会主义研究》2011 年第 1 期,第 66—71 页。。石发勇认为社区社会资本存量的变化与集体行动的情势有关⑤石发勇:《社会资本的属性及其在集体行动中的运作逻辑——以一个维权运动个案为例》,《学海》2008 年第3期,第 96—103 页。。一般来说,大家长期生活在一起,彼此之间相互认识,能够频繁地相互交流信息,该群体的前社会资本存量也较大。但是,社会资本包括多种构成要素,如关系网络、成员资格、义务与期望、信息、规范、有效惩罚、权威关系等⑥朱伟:《社会资本:基于社区视域的研究述评——以1999—2009 年CNKI 中国期刊全文数据库收录论文为研究对象》,《理论界》2011 年第 2 期,第 194—196 页。。哪些构成要素对集体行动的影响更为关键或者各种构成要素通过什么方式影响集体行动呢?于是,有些研究者分析了社会资本中的信任、社区网络等对集体行动的影响。晏鹰等通过建立信任博弈模型,探讨信任预期如何影响个体策略从而产生合作行为⑦晏鹰、朱宪辰、宋妍等:《社区共享资源合作供给的信任博弈模型》,《技术经济》2008 年第8 期,第123—128 页。。社会学领域的研究者侧重于探讨社会网络对集体行动的影响,如曾鹏综合分析了社区网络如何通过情感培育、意义建构和理性计算三维度对集体行动的生发可能性、表现形态和绩效产生影响⑧曾鹏:《社区网络与集体行动》,北京:社会科学文献出版社,2008 年,第56—64 页。。

五是社群属性与个体特质逻辑。国外关于社群属性对集体行动的影响的研究主要涉及社团规模、社会种族异质性、财富不公等方面,而对个体特质对集体行动的影响的研究则主要集中于个体的偏好、财富、知识和身份的差异。在偏好异质性方面,有学者认为同质性的社区能更好地解决集体行动问题,因为所有的成员拥有相似的品味和偏好,而异质性较强的社区则难以合作供给公共物品⑨Oriana Bandiera,Iwan Barankay and Rasul,Imran,“Cooperation in Collective Action”,Economics of Transition,Vol.13,2005( July) ,pp.473—498.。李玉连将异质性分为社会性和经济性两类,认为社会性的异质性强调身份和阶层因素,不利于集体行动;而经济性的异质性强调财富、知识等因素,有利于某些个体充当组织者角色⑩李玉连:《基于异质性的共享资源治理过程研究——以城市小区业主自治为例》,南京理工大学管理科学与工程专业博士学位论文,2007 年。。总的来说,关于异质性对集体行动的影响尚未形成一致认识,有待进一步研究。

国外关于集体行动的研究主要基于公共物品供给方面的集体行动,但国内研究者则多集中于运用国外的集体行动理论去解释维权集体行动及其策略⑪张磊:《业主维权运动:产生原因及动员机制——对北京市几个小区个案的考查》,《社会学研究》2005 年第6期,第1—39 页;孟伟:《建构公民政治:业主集体行动策略及其逻辑——以深圳市宝安区滢水山庄业主维权行动为例》,《华中师范大学学报》人文社会科学版2005 年第3 期,第67—79 页。。“几乎集中在中国各类社会矛盾或冲突领域……奥尔森集体行动理论的基本关怀却被边缘化,一个合作社会中公共服务的集体行动逻辑这一研究议题并没有进入学术视野。”①孔繁斌:《民主治理中的集体行动— —一个组织行为学议题及其解释》,《江苏行政学院学报》2008 年第6 期,第77 页。他们研究的对象均指向抗争性事件,即使为数不多的有关社区公共物品供给的集体行动研究都集中于农村社区,如村民集体修路等行动。由于农村具有的“熟人社会”特征,其公共物品的合作行动与城市社区的“陌生人社会”的合作行动必然有所不同。

总的来看,国内外关于集体行动的研究虽然汗牛充栋,但存在以下不足:

第一,国外对集体行动的研究多聚焦于某一方面的因素的探讨,如制度、社会资本、异质性等,且大多属于静态分析,而没有将多种因素放在集体行动发生和维续的动态过程中进行综合考察。

第二,关于公共事务治理集体行动的研究是基于“熟人社会”的情形。不管是国外学者对自然共享资源而采取的集体行动的探讨,还是国内学者对农村公共物品供给而采取集体行动的探讨都是如此,缺乏对“陌生人社会”的社区公共事务集体治理行为的解释。“熟人社会”与“陌生人社会”各自所处的前社会资本明显不同,人们之间的信任水平也不一样,这就决定了集体行动产生的逻辑差异,因而用“熟人社会”基础上构建的框架也就难以解释“陌生人社会”的行动逻辑。

第三,已有研究证明了社会网络的存在使城市的“陌生人社会”的集体行动能够发生,但是主要集中于“邻避冲突”这一类的群体性事件和社会运动领域,侧重于消极情感对集体行动的影响的探讨,忽略了积极情感对集体行动产生的影响,容易将集体行动引向暴力性的社会运动,而对城市新型社区这样的“陌生人社会”中的公共事务治理的集体行动的关注则较少。

为弥补上述不足,本文拟探讨以下三个问题:在“陌生人社会”的新型城市社区中,社区公共事务集体治理行为的生发机制、运行逻辑和动态过程是怎样的?在公共事务治理过程中,核心行动者采取什么样的行动策略促进业主的广泛参与?集体行动如何影响社区走向自治?

二、公共事务集体治理的需求—动员—制度三维分析框架

本文借鉴怀特(White)和郞格(Runge)的动态视角,将新型社区公共事务集体治理置于“产生—维续”的发展过程中进行探讨;吸纳奥斯特罗姆的社会资本因素和刘能的动员结构变量,结合当前的制度和社会背景等构建分析框架。

(一)参考分析框架

虽然学者们对影响集体行动的条件做了大量研究,但是对于首次集体行动为什么以及如何产生的动态过程仍不甚清楚。怀特和郞格通过对海地社群共同修建和管理分水岭拦沙坝的集体行动的实证研究,构建了一个解释集体行动产生和演进的概念分析框架(如图1 所示)②Anderson White & Ford Runge,“The Emergence and Evolution of Collective Action: Lessons from Watershed Management in Haiti”,World Development,Vol.23,1995(10) ,pp.1683—1698.。它向我们展示了集体行动产生和演进的动态过程,即“资源现状存在的问题—集体行动需求—个人选择—集体行动产生和演进”,为本文分析框架的提出奠定了基础。它是基于海地的文化背景提出来的,其适用性隐含着一定的前提条件:当地人的生产和生活完全或者很大程度上依赖于共有资源,一旦共享资源出现短缺,将直接影响人们的生产和生活,从而产生集体治理需求。然而,中国情境下城市新型社区却无法满足此条件。在新型社区中,居民对社区公共事务的依赖程度不一致,对公共事务的需求不同,比如老年群体对社区文化的需求一般会高于年轻人,因而老年人和年轻人对社区公共事务的关心程度也不同,难以产生集体行动。

如果说怀特和朗格的分析框架向我们展示了集体行动产生和演进的动态视角和宏观视野的话,那么,奥斯特罗姆和刘能的分析框架则为我们理解集体行动中个体的行为选择提供了微观思路和重要参考。

奥斯特罗姆在批判吸收理性选择理论的基础上,结合社会资本理论,构建了以声誉、信任和互惠为核心的集体行动分析框架(如图2 所示)①Elinor Ostrom,“A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action : Presidential Address,A-merican Political Science Association”,The American Political Review,Vol. 92,1998(1) ,pp.1—22.,提出声誉、信任和互惠是影响利益集团成员合作的核心要素,并且三者之间相互影响。

图1 集体行动产生和演进的概念分析框架

与怀特和郞格的分析框架一样,奥斯特罗姆的分析框架同样是基于这样的前提:利益集团中的成员相互熟识,彼此间了解各自的声誉信息。个体通过判断其他个体是否遵守承诺或者值得信任来选择是否参与集体行动,即前社会资本的存在直接影响个体的行为选择。然而,新型社区通常面临着“邻里间互不相识”的情景,大部分业主仍处于原子化的个体状态。但是,现实生活中又的确存在“陌生人社会”中的业主自发治理社区公共事务的集体行动,因此,本文在此框架的基础上补充两个关键环节:由陌生人社会转变为熟人社会、由个体行动转化为集体选择。这两个环节都需要核心行动者采取一定的行动策略,作用于社区居民(或业主)的情感和理性计算来完成。

刘能综合国外集体行动的理论,结合中国转型时期都市社会集体行动特点,提出了本土化的集体行动理论公式F(P)=f(G,A,C)②刘能:《怨恨解释、动员结构和理性选择——有关中国都市地区集体行动发生可能性的分析》,《开放时代》2004年第 4 期,第 57—70 页。。后来曾鹏用图将其模型化(如图3 所示)③曾鹏、罗观翠:《集体行动何以可能? ——关于集体行动动力机制的文献综述》,《开放时代》2006 年第1 期,第111—123 页。。刘能认为,在中国制度背景下,怨恨变量(G)、动员结构变量(A)和潜在参与者的理性计算(C)才是影响集体行动产生的核心变量。首先,怨恨的生产是利益表达和需求保卫的导火线,对怨恨的解释成为集体行动的催化剂;其次,动员结构变量包括积极分子的供给以及社区内潜在动员网络的形成和维持;最后,潜在参与者通过对“政治机遇结构”(指可能付出的成本的界限)和“成功的预期”进行成本—收益的考量,决定是否参与集体行动。但是,该理论模型更多的是针对都市社区中非常规的、采用破坏性战术的集体行动,如维权抗争、大众抗议、社会运动等集体行动,对于个体自发合作治理公共事务的集体行动的解释仍存在较大局限性。为此,需要根据社区公共事务集体治理行为的特点及其面临的环境对其进行修正。

图2 奥斯特罗姆的集体行动分析框架

(二)需求—动员—制度三维分析框架的构建

1. 中国城市新型社区面临的制度和社会环境

自治组织形式化:20 世纪90 年代以来,中国社区管理体制开始了重大的变革,单位制解体,社区制逐渐建立,社区公共物品的供给机制也随之发生了重大变化。虽然政府和居委会应成为公共物品的重要提供者,但它们均存在角色迷失的现象①陈天祥、杨婷:《城市社区治理:角色迷失及其根源——以H 市为例》,《中国人民大学学报》2011 年第3 期,第129—137 页。,尤其是居委会出现了严重的行政化倾向,使社区自治形式化。其他的社区自治组织又尚未出现,从而出现了社区公共事务自治主体严重缺乏的局面。

强势利益联盟侵犯业主利益:住房市场化改革以来,房地产业迅猛发展,一种新型组织——物业管理公司成为新型社区事务的主体之一。由于市场经济体制不完善,法律的漏洞等,由开发商、物业公司和相关政府部门组成的强势利益联盟逐渐形成,并侵犯业主集体利益。首先,开发商与政府相关部门关系密切,“房地产开发商从娘胎里就和政府代理层结下了坚固的利益同盟关系”②曾鹏:《社区网络与集体行动》,第22 页。。其次,开发商与物业公司为父子关系,开发商在开发完楼盘后往往将自己的物业公司安排进社区,物业公司并非业主选聘,在涉及物业纠纷时,它们通常站在开发商一边。最后,《物业管理条例》未明确规定业主委员会( 以下简称业委会) 为独立法人,不具备诉讼主体资格,这就为物业公司侵犯业主利益提供了空间。

图3 本土化的集体行动模型

邻里关系淡漠,居民参与意识薄弱:在传统的里弄、四合院、大宅院、单位公寓等社区,居民或者基于一定的血缘关系或者业缘关系而居住在一起,加上相对开放的空间布局,邻里之间交往甚密。但是在新型社区,居民入住之前相互不认识,而清一色的多层住宅、独门独户的建筑格局创造了一种“匿名”、“隐居”的环境,公共空间较少,使社区成员的交往意愿降低,产生出“千里来相会,对面不相识”的局面。根据《零点宜居指数——中国公众城市宜居指数2006 年度报告》的调查数据显示,有高达55.5%的市民不知道邻居户主的工作单位,42%的市民不知道邻居户主的名字。在这种人际交往缺乏的社区里,居民对社区公共事务的参与积极性较低,参与意识薄弱。

这样,在政府职能缺失,居委会自治权形式化导致新型社区公共事务缺乏有效供给主体,以及市场缺陷使居民难以获得满意的社区公共物品的情形下,由社区居民自主治理社区公共事务就具有一定的必然性。但是,“陌生人社会”却使自主治理的集体行动难以产生,这是中国新型社区治理面临的现实困境。

2. 社区公共事务集体治理产生的条件:共同需求和动员结构

根据怀特和郞格的理论框架,资源系统本身存在的问题是导致社群发起集体行动的主要原因。刘能则认为,个体或群体正遭受的苦难体验是集体行动产生的催化剂。他们都将集体行动产生的原因归究于“问题的产生”。但是,由于我国新型社区公共事务不像传统的公共池塘资源(如渔场资源、灌溉水渠)那样直接关系着社群的生产和生活,社区居民大多数有自己的工作单位,其生活水平很大程度上取决于社区之外的工作而不取决于社区公共事务的供给程度,因此,大多数居民仅仅把社区当作居住的场所,对社区公共事务存在问题的感知并不明显。或者,即使问题能被感知,但是如果居民对此类公共事务需求不大或者依赖性不强,也很难产生集体行动。可见,在新型社区中,问题与集体行动之间并不存在必然联系,只有当问题对居民的共同需求造成影响时,才有可能引起集体行动。因此,如何发现社区居民的共同需求就显得至关重要。随着城市住房制度的改革,一种新型的社区公共事务——社区共有财产权随之诞生。根据《中华人民共和国物权法》第79 条规定,架空层、建筑物及其附属设施的维修资金,属于业主共有。它们事关房屋的保值增值,是广大业主现实而迫切的利益需求。当这部分权益受损时,集体行动就有可能产生。但是,仅有对公共利益的共同需求,有效的集体行动仍然不会自动产生①[美]曼瑟尔·奥尔森著,陈郁、郭宇峰、李崇新译:《集体行动的逻辑》,第70 页。。集体行动的产生还取决于核心行动者的动员能力。

动员结构包括集体行动产生过程中的核心行动者和行动策略。在刘能的解释框架中,动员结构变量是集体行动产生的核心变量之一,怨恨的生产并不能自动地转化为集体行动。“集体行动所需的共同意识的形成需要动员,集体行动所需的资源和成员需要动员。”②曾鹏、罗观翠:《集体行动何以可能? ——关于集体行动动力机制的文献综述》,《开放时代》2006 年第1 期,第114 页。但在中国现实情境下,“不利的政治机遇结构”、主要精英知识分子的角色形象和角色意识的变迁使社区公共事务治理集体行动面临着积极分子供给不足的困境③刘能:《怨恨解释、动员结构和理性选择——有关中国都市地区集体行动发生可能性的分析》,《开放时代》2004年第 4 期,第 62 页。,而陌生人世界则阻碍信任、社会网络的构建和参与意识的提高,造成社会资本不足,再加上社会流动性的加快,使社区动员网络构建更加困难。因此,社区公共事务的集体治理需要核心行动者采取一定的行动策略构建或激活社区社会资本。

核心行动者不仅要充当集体行动的发起者和组织者的角色,还需要支付投资社区社会资本的成本,显然,他们应该是具有创新和冒险精神的企业家那样的人。熊彼得意义上的企业家不仅仅指私营企业中的企业家,也可以指公共部门、社会组织等组织的领导人,后者可以称为“公共企业家”。公共企业家的动机是复杂的,因人而异,如追求权力、证明自己优越于别人、证明自己目前的能力比以前的能力强、一些与众不同的动机或者追求创造的快乐等④Stephan Kuhnert,“An Evolution Theory of Collective Action: Schumpeterian Entrepreneurship for the Common Good”,Constitutional Political Economy,2001(12) ,p.23.。

行动策略指的是核心行动者为了让潜在参与者成为现实行动者而采取的动员方式。传统经济学家认为个体的理性将导致集体的非理性,采取行动策略的主要目的则是将个体的理性转化为集体的理性选择。奥尔森的“选择性激励”的行动策略,是将人的理性极端化,忽略了人的情感。在社区治理中,居民出于理性计算可能会选择“搭便车”,但他们作为社区共同体中的一员,容易受积极或消极情感的驱动而改变自己的理性计算水平。因此,核心行动者的行动策略主要是通过改变社区居民的信任、信念和社区网络,培育他们的积极情感,如提高集体行动的信息透明度、让居民体会到集体行动的成果等,进而改变其“搭便车”的理性计算,实现集体理性。

3. 制度规范:社区公共事务集体治理的维续变量

行为科学认为人的行为是个体与环境交互作用的结果①俞文钊:《管理心理学( 修订本) 》,兰州:甘肃人民出版社,1989 年,第54 页。。社会学制度主义则认为行为者是深深嵌入制度世界之中的,制度为行为提供“认知版本”和“规范版本”,制度塑造人的行为并通过社会化的方式使社会规范内化于个体②曹胜:《新制度主义视野中的制度与行为关系——一种比较的观点》,《黄河科技大学学报》2009 年第4 期,第68页。。在社区公共事务治理中,有共同需求的人们通过核心行动者的动员,一次性的集体行动得以产生,但是产生不代表能够成功或者长期维持。只有将已产生的集体行动转化为制度,形塑社区居民的行为,才能将集体治理内化为每个居民个体的行为意识并长期维持下去。此外,行动者是具有能力的人,他们在遵从制度的同时也在建构着制度③张军、王邦虎:《从对立到互嵌:制度与行动者关系的新拓展》,《江淮论坛》2010 年第3 期,第151 页。。社区居民在已有的制度环境下开展行动,并不断地改进和完善制度。因此,制度不仅是前期集体行动的结果,而且成为后续阶段集体行动的促进因素,循环往复,不断演进。

4. 需求—动员—制度三维分析框架模型

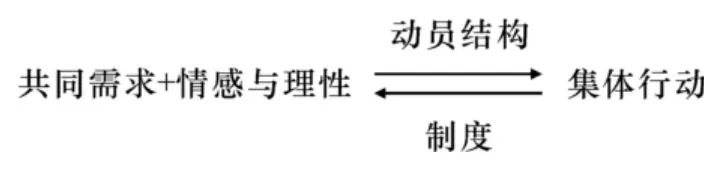

为了更形象地理解上述几个变量之间的逻辑关系,笔者借用化学方程式予以表述。如图4 所示:

图4 集体行动关键变量逻辑关系

社区居民对社区公共事务的共同需求以及居民的情感和理性,就如同化学方程式中的反应物,动员结构为该反应发生的催化剂,制度为反应发生的附加条件,而集体行动则是该反应的生成物。只把反应物放在一起,反应难以发生或者极其缓慢,但是当加入催化剂时,反应会加速,而制度使该反应持续发生。也就是说,在社区公共事务治理中,仅有社区居民的共同需求、情感与理性很难自发地产生集体行动,在核心行动者采取行动策略动员潜在参与者参与社区公共事务治理的情况下,集体行动才较易发生,其中动员结构是通过作用于潜在参与者的情感和理性使其加入集体行动。另外,该集体行动是可循环的,前期集体行动产生的结果——制度,又反过来指导和形塑人们的行为,使集体行动持续有效地运行。论述至此,就形成了图5 所示的本文的“共同需求—动员结构—制度规范”的分析框架模型。

三、案例分析

本文选择深圳市南天一花园为例检验本文的分析框架,是基于其代表性考虑:其一,它是20 世纪90 年代初兴建的高档商品房小区,栋与栋之间、不同单元之间有门禁设施相互隔离,邻里之间缺乏互动交流。此外,该小区业主多为高收入阶层。有调查显示,这类人群对居住安全性和私密性更为重视,社区交往最弱,邻里间往往比较冷漠④王颖、杨贵庆:《社会转型期的城市社区建设》,北京:中国建筑工业出版社,2009 年,第78 页。,因而,它具有明显的“陌生人社会”特征。其二,二十多年来,该小区经历了物业公司侵犯业主权益—业主维权—选举产生业委会—更换物业公司—业主集体治理社区公共事务的全过程,是中国新型社区发展的一个缩影。其三,经过多年的探索,小区形成了业主自治模式,展示了由集体行动走向社区自治的现实图景。

本文案例资料来源主要有:集体维权过程中产生的文件,如业委会的章程、业主公约、管理规约、服务协议等,以及互联网上有关该小区业主维权的相关报道;笔者对该社区业委会成员、部分业主、居委会主任、物业公司职员等的深度访谈;笔者所做的非参与观察,如观察业委会与业主之间的互动决策过程、小区业主之间的交流互动及其对公共事务治理的影响、业主对公共事务治理的监督过程等。实地调查时间为 2011 年 12 月至 2012 年 3 月。

图5 “共同需求—动员结构—制度规范”集体行动三维分析框架模型

(一)南天一花园社区公共事务集体治理的基本情况概述

南天一花园由三栋高层复式住宅楼组成,占地面积3.6 万平方米,总建筑面积11.4 万平方米,共有1140 户,1990 年楼房建成后业主陆续入住,目前小区业主与租户的比例大约为7∶3。1990 至2000 年期间,社区由开发商属下A 物业公司管理,不仅侵占业主共有产权,而且管理不善,导致小区脏、乱、差现象十分严重。2000 年起,个别小区业主(即后文提到的核心行动者)意识到问题的严重性,忍无可忍,自发动员业主们开始了艰难的维权行动,拉开了集体治理社区公共事务的帷幕,主要体现在两个方面:

一是维护共有产权。2000 年,南天一花园社区为恢复社区绿化用地上书深圳市政府,当年便成功恢复了小区绿化用地。首次维权成功给业主带来了信心,于是在2000 年下半年成立业委会之后,开始针对共有产权的进一步维权行动,主要采取“依法维权”的方式,历经19 次诉讼,从开发商和A 物业公司手里成功夺回架空层产权并获赔145 万元,夺回被A 物业公司卷走的109 万元本体维修资金。

二是共建家园。2000 年通过全体业主民主选举成功产生第一届业委会,在接下来的3 次业委会换届选举中均有80—90%的高投票率,成为深圳甚至中国城市社区基层民主选举的典范;2002 年通过业主大会重新选聘了业主满意的B 物业公司;在A 物业公司留下烂摊子的情况下,由业主共同决定并对社区公共事务进行民主治理,如成功改造架空层、粉刷大厦内外墙、更换大厅墙砖和走廊地砖、安装监控摄像系统、修建小区绿地与健身路径、增设小区文体活动设施和活动场所、捐赠公共座椅等等。经过十多年的集体治理,南天一花园由以前乌烟瘴气的小区成为现在和谐安宁的宜居家园。

为了行文方便,本文将社区维护产权的集体行动界定为前期集体行动,将改造社区共建家园的集体行动界定为后期集体行动。另外,从2009 年起,深圳市在部分区域实施一个住宅社区设置一个居委会的试点,南天一花园社区便是一例,小区大多数居民同时又是小区的业主,因此本文不严格区分居民和业主两个概念。

(二)共同需求:南天一花园集体行动产生的引擎

1. 居住环境遭破坏,呼吁“保卫家园”

集体行动之前,南天一花园存在开发商及其物业公司对业主的侵权行为,主要有:第一,小区西北角有一块4000 平方米空地,为绿化规划用地,但开发商却在该空地临街地段盖起十多间平房作为酒店出租,还修建了一个汽车修理厂,使业主饱受油烟污染和噪音烦扰之苦。第二,小区三栋大厦底层有近百套无间隔4.5 米高的架空层,原设计供业主休闲娱乐之用,但开发商及其属下的A 物业公司将其改造成近百家商铺出租营业,并将出租所得全部占为己有。第三,开发商将小区临百花三路1514.41 平方米的两栋配套小楼(居委会和社区管理用房)据为己有,将其作为商铺对外出租牟利,并于1995 年以“业主”的身份办理了《房屋租赁许可证》,市国土房产局于2003 年向开发商颁发了23 本《房地产证》。第四,A物业公司离开的时候,卷走原本属于该小区全体业主的109 万元本体维修基金。

2000 年起,深圳的房地产市场急剧膨胀,楼价纷纷上涨,但处于城市中心地带的南天一花园的房价却不涨反降,实为社区管理不善所致。一是人员冗杂,治安混乱。自从开发商将三栋架空层改造成集营业、仓库、食宿为一体的商铺出租后,小区内到处可见各种发廊、餐馆、杂货铺等,高峰时期仅“发廊”就有38 家之多,A 物业公司任由数百名外来人员在小区内进出,小区治安问题严重,几乎每个月都会发生入室盗窃案件。二是消防隐患严重,卫生状况恶化。为了充分利用有限的商铺面积,架空层租户将原本一间房子拆隔成两间甚至三间,随意搭建违章建筑,存在严重的安全隐患,并导致卫生状况恶化,老鼠、蟑螂成群。结果是,虽然业主们付出高额的管理费(管理费为每月每平方米3.8 元),却没有享受到应有的服务。于是,业主们产生了强烈的“保卫家园”的需求。一位业主对笔者说:“当时(A 物业公司,笔者注)把这个小区搞得非常乱,我有些不好说,反正就是这里的‘小姐’很多,白天不开门,晚上才开门。我们10 点钟从别的地方回来了,那小姐咚咚地拉着我儿子,看着不生气吗?小孩才上初中,造成很坏的影响。”

2.老人小孩增多,呼唤“精神文化”

住房商品化改革后,就近入学政策与房产相结合催生了“学区房”①“学区房”指按照就近入学原则,进入重点小学和初中的物业和房产。参见张品:《试析学区房的形成及其社会效应——以天津市为例》,《社会工作( 学术版) 》2011 年第 12 期,第 87—90 页。。自南天一花园成为附近荔园小学和实验初中两所重点学校的学区房后,许多家长为了获得这两所学校的学位,便在该小区购买了房产,小区里的小孩逐渐增多,照看小孩的老年人数量也随之增多。由于退休老人拥有较多的休闲时间,并将原来寄托在工作岗位上的精神文化需求转移到社区中,希望社区配备相应的场所,供他们唱歌、跳舞或者拉琴等之用,以聊慰淡漠的邻里关系而产生的孤独感和失落感。此外,小孩也对娱乐、健身的场所需求较大。架空层被改为商铺出租后,导致了文化娱乐需求与供给之间的矛盾,成为业主集体治理社区公共事务行为产生的重要引擎。

(三)核心行动者的推动:集体行动产生的催化剂

只有共同需求还不足以产生集体行动,尤其在政府对维权行动持审慎态度和房地产商对业主维权进行极力打压的背景下,维权集体行动将面临巨大的成本而难产。因此,集体行动的产生需要具有企业家精神的核心行动者的动员。南天一花园集体治理行为的产生,得益于核心行动者范国振老人的推动。

库纳特(Kuhnert)认为,在研究集体行动过程中必须关注企业家个体的角色、动机和能力②Stephan Kuhnert,“An Evolution Theory of Collective Action: Schumpeterian Entrepreneurship for the Common Good”,Constitutional Political Economy,2001(12) ,pp.13—29.。范国振之所以成为集体行动的核心行动者,与其具备相应的角色资格、动机和能力是分不开的:(1)具有较强的公民权利意识和承担初期成本的意愿。范国振的家人已移民美国,他本人每年都会到美国居住一段时间,受美国文化的影响,对于平等权、财产权和民主等公民权利有更深刻的体会和认识,希望通过维权激发每位业主的产权意识和民主意识。贝兰德(Baland)和普勒蒂欧(Platteau)认为财富水平较高的个体,易于充当集体行动的创新者并在初期发挥积极作用①Jean-Marie Baland & Jean-Philippe Platteau,“Wealth Inequality and Efficiency on the Commons PartⅠ: the Unregulated Case”,Oxford Economic Papers ,Vol.49,1997(3) ,pp. 451—482.。范国振退休之前是一家德国企业(深圳)的高级工程师,有可观的退休金,女儿也会不时给他寄钱。“除了买书外没别的嗜好,钱根本花不完。”②甑静慧:《范国振73 岁老人的10 年维权路》,《南风窗》2010 年第3 期,第59 页。较好的经济条件,使他能够而且愿意担负集体行动的初期成本。(2)具有动员所需的知识和资源。调研中,范国振向笔者表示:“维权不能盲目维权,必须首先知道我们的权益在哪里。只有明确告知业主权益所在,才有可能让业主相信并加入行动。”《物权法》明确规定:“建筑区划内的道路、绿地等属于业主共有;业主对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。”但是,建筑规划图通常保留在开发商和政府规划部门手里,普通居民无法知道哪些部分物业属于业主共有,售房合同也没有将已经分摊进住房销售价格中的物业共有设备和设施明确标明,业主无法详细获知属于业主的共有产权。范国振是电缆设备高级工程师,具有丰富的专业知识,对于小区水、电、气、消防系统等公共配套设施有很好的了解,并在工作期间结识了相关部门的政府人员,能够利用社会资源与国土局取得联系,获取社区规划图和竣工图等资料,从而掌握业主的权益所在,具备动员的资本和能力。(3)善于洞察政策机会。公共企业家不是盲目的利他主义者而是理性的利他主义者,并且善于洞察经济社会发展的机遇。这种洞察力“不完全受限于社会科学知识的积累,更多的取决于它在有限理性下获得的信息及根据经验对这些信息的判断”③刘洪军:《论政治企业家》,《经济评论》2002 年第6 期,第22 页。。这种洞察能力在本案例中则体现为政策敏感性方面。南天一花园业主权益受侵长达十年之久(1990—2000),范国振之前之所以没有站出来,是因为考虑到政府对维权者的容忍时机还不成熟。2000年,深圳市政府强调“瞄准世界一流水平,向着天更蓝、地更绿、水更清、花更多、城更美的目标进行高起点规划”,范国振认为在这种大背景下向政府提出恢复社区原绿化用地,政府不能置之不理④甑静慧:《范国振73 岁老人的10 年维权路》,《南风窗》2010 年第3 期,第59 页。。正是利用这个政策机会,范国振号召上百名业主签名上书市政府的行为才得到当局的重视,并最终恢复社区绿化用地。

(四)构建社区社会资本:动员居民广泛参与公共事务的行动策略

一次维权行动并不足以激发业主治理社区其他公共事务的热情,欲使更多的旁观者参与到广泛的社区公共事务治理中来,还需要核心行动者适当的策略。集体行动的形成是主客观因素共同作用的结果,潜在参与者受主观情感的影响并基于对客观条件的理性计算决定是否参与集体行动。同时,社会资本理论认为:“在一个继承了大量社会资本的共同体内,自愿的合作更容易出现。”⑤[美]罗伯特D.帕特南著,王列、赖海榕译:《使民主运转起来:现代意大利公民传统》,南昌:江西人民出版社,2001 年,第 195 页。社区社会资本存量越高,社区居民越有可能参与解决社区公共问题⑥桂勇、黄荣贵:《社区社会资本测量:一项基于经验数据的研究》,《社会学研究》2008 年第3 期,137—138 页。。对于核心行动者来说,必须通过必要的行动策略,改变小区较低的社会资本的现状。2000 年下半年业委会成立之后,业委会成为后期集体行动的核心行动组织,运用多种策略增加小区的社会资本,动员更多社区业主参与治理社区公共事务。

1.“启蒙式”引导:培育集体共同信念

社区公共事务集体治理的本质是社区居民的合作行为。格尔茨(Geertz)认为,合作的基础是合作参与者能够切身感受到的极其真实的共同价值观念,而不是鼓励人人团结的普遍伦理观念①转引自[美]罗伯特 D. 帕特南著,王列、赖海榕译: 《使民主运转起来: 现代意大利公民传统》,第197,195,203,195 页。。共同信念作为社会资本的构成要素,能够将微观层次的个体行为与宏观层次的集体选择结合在一起,促进成员为共同的利益进行协调与合作②转引自 [美]罗伯 特 D. 帕特南著, 王列、赖海 榕译: 《 使民主运转 起来: 现 代意大利公 民传统》, 第197,195,203,195 页。。因此,对核心行动者来说,需要采取一定的策略,在业主当中形成一种广泛认可的共同信念。

社区公共事务集体治理需要民主意识和民主精神,但它不可能通过几次宣传就能达成。如果将民主与业主购置的房产权益相结合,使民主从抽象的意识转变为看得见、摸得着的东西,就是一个行之有效的策略。“民主是要花时间和成本的……但一旦与业主用多年积蓄购置的房产权益结合在一起时,就会带动大部分业主参加小区维权和自主治理活动,从而形成巨大的力量!”③范国振:《十年——一个业委会主任的记忆告白》,《城市开发( 物业管理) 》2011 年第7 期,第73 页。与其他小区业主维权“拉横幅”、“敲大鼓”、“大字报”、“虚张声势”等策略不同,南天一花园采取“潜移默化”式的“启蒙式”引导,以客观事实和法律引导业主合理维护自身权益。首先,通过公告、“口口相传”等方式宣传法律知识,让业主意识到架空层产权归全体业主所有,通过学习规划知识让业主明白擅自占用小区绿化用地是侵权违法行为。其次,业委会通过召开座谈会,让广大业主了解业委会维权的目的,使业主逐渐意识到保护共有产权需要每个业主的参与。正是经过这些“启蒙式”式的引导,业主们对财产权的保护意识不断增强,对社区的公共事务日益关心,每一次打官司都有上百名业主自发到法庭旁听,支持业委会;每一次座谈会都会有几十甚至上百名业主参与;每一次业主大会都有超过60%的业主参与投票。可见,“维护自身权益,维护家园”的观念逐渐深入人心,成为业主广泛认同的共同信念,为社区公共事务集体治理奠定了坚实的基础。

2.“编蜘蛛网”:构建成员关系网络

帕特南(Putnam)认为:公民参与网络是社会资本的基本组成部分,在一个共同体中,这类网络越密,其公民就越有可能为了共同利益进行合作,而这网络指的是横向的公民参与网络④转引自[美]罗伯特 D. 帕特南著,王列、赖海榕译: 《使民主运转起来: 现代意大利公民传统》,第197,195,203,195 页。。对于“陌生人社会”的社区来说,构建这种网络的一个现实途径是组织形式多样的社区活动,并使其制度化和常态化,以此增强社区成员的归属感⑤李妮:《社区社会资本与社区自治的关联及其发展》,《重庆社会科学》2008 年第10 期,第53 页。。2002 年南天一花园通过业主大会选聘B 物业公司作为新管家,自此,业委会与物业公司共同合作,采用“编织蛛网”的方式构建成员关系网络。

一是组织社区文化活动。首先,将国外“跳蚤市场”移植到小区中来,每年定期举办“儿童换物会”,通过小孩将各位家长联系起来,搭建起了以儿童为核心的关系网络。其次,业委会联系社区诊所和其他志愿组织到社区开展老年义诊活动,形成了以老年人为主的关系网络。最后,每年举办一次居民活动月,并利用节假日和成立各种兴趣小组开展形式多样的体育文化活动,将原子化的个体编织在一起,构建了一张范围更大的关系网。

二是充分发挥老年人的“传帮带”作用。业委会将一些热衷于公益事业的老年人组织起来,组成社区志愿巡逻队,帮助维护小区秩序,加强安全防范。在老年人“传帮带”作用下,社区内逐渐形成以“志愿服务”为取向的关系网络,增强了社区居民的归属感。

3.“从业主中来,到业主中去”:提高信任水平

贝茨(Bates)曾说过:“在一个存在着囚犯博弈困境的社会里,合作性共同体将使理性的个人能够超越集体行动的悖论。”⑥转 引自[ 美]罗 伯特 D. 帕特南 著,王 列、赖 海榕译 : 《使民 主运转 起来: 现代 意大利 公民传 统》, 第197,195,203,195 页。因为在集体行动中,信任可以大大地节约成本⑦张康之:《论组织化社会中的信任》,《河南社会科学》2008 年第4 期,第159 页。,通过信任和规范可以有效地减少组织内部的“搭便车”行为⑧赵延东:《社会资本理论的新进展》,《国外社会科学》2003 年第3 期,第57 页。,自发合作的行为得以产生。然而,业委会如何才能获得其他业主的信任呢?奥斯特罗姆认为,信任的产生来源于其他个体“守信”、“遵守承诺”的声誉,而过往行为的信息又影响着人们的信任和声誉水平①Elinor Ostrom,“A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action : Presidential Address,A-merican Political Science Association”,The American Political Review,Vol. 92,1998(1) ,pp.1—22.。南天一花园业委会前期通过维权行动恢复了小区绿化地,赶走了小区架空层底下的商铺,维护了业主权益,获得了全体业主的赞誉和信任。但是,信任如大多数的社会资本形式一样,会因使用而增加供给,因搁置不用而消失殆尽②[美]罗伯特D.帕特南著,王列、赖海榕译:《使民主运转起来:现代意大利公民传统》,第199 页。。因此,为了不断提高信任水平,吸引更多的业主参与社区公共事务治理,业委会在日常工作中采取“从业主中来,到业主中去”的行动策略。

首先,不占小区一分钱,用好业主每一分钱。尽管法律规定业委会成员可以领取适当的津贴,但是为了避免引起误会,自成立以来,全体业委会成员便达成共识:不领取任何补贴,不介入小区内任何涉及经济利益的活动,不接受物业管理公司或相关人员的任何馈赠;业委会成员和其他业主一样缴纳管理费、停车费等该缴纳的费用,不享受任何优惠政策。业委会成员不仅不占用小区一分钱,而且尽职尽责用好小区的每一分钱。业委会成员的严格自律,赢得了广大业主的信任和尊重。

其次,带头示范,为业主谋福利。小区许多公共设施年久失修,破旧不堪,已无法使用,但小区资金不足,需要发动业主进行集体治理。在每一项治理活动中,业委会成员都率先示范,带动其他业主参与。例如,为了在社区中增加居民休憩的公共座椅,范国振带头向小区捐赠了十几把长条椅,使不少业主纷纷加入捐赠行列,如今社区内业主捐赠的公共座椅多达200 张。鉴于小区内缺乏锻炼的场所,业委会利用深圳举办大运会进行城市改造的机会,主动与街道办事处联系,经允许后,号召业主一起将大街上废弃的砖块运回社区,由物业公司雇人在社区内围绕草坪铺设了一条环形健身路径。类似的事情在南天一花园还有很多,不一而足。

业委会经过前期的维权以及后期的治理工作,赢得了社区居民的广泛认可。居民对业委会的信任水平不断提升,业委会成员也因此获得了“有公心、有能力、有道德操守”的美誉。一位业主对笔者说:“在我们小区,谁的话都不管用,就业委会的话管用。”同时,前期形成的社区网络又使得信任不断传递和扩散,在社区内形成了广泛的互信互惠关系。

4.“滚雪球”式动员:扩大信息覆盖面,提高效益预期

集体行动的潜在参与者是否参与集体行动,在一定程度上受个体对集体行动的成本与回报的理性计算的影响。这种理性计算结果与其所获得的与该行动相关信息的多少有关,获取的信息量越大,理性计算的准确度越高,行动者越趋于完全理性③曾鹏:《社区网络与集体行动》,第135 页。。信息量一方面依靠潜在参与者个人的主动获取,另一方面有赖于核心行动者的传播。南天一花园业委会通过“滚雪球”的动员方式,扩大集体行动的信息覆盖面,在告知业主集体行动成效的同时,广泛传播其他行动的信息,以此改变旁观者的理性计算结果,促其加入到行动者行列。

业委会主要通过口头宣传和书面动员两种方式,传播集体行动的相关信息。在口头宣传方面,主要由业委会成员和居民代表将维权和治理的成效以及后续的行动时间告知业主。同时,参与行动的业主也会和自己的邻居、朋友分享经历,以此扩大行动者人数。在书面动员方面,业委会定期将前期的工作制作成简报或公告,张贴在小区单元楼的宣传栏里,汇报维权行动的“战果”,使一些平时没有参与到集体行动的业主提高了对后期集体行动的效益预期,也加入到行动中来。“当知道我们打赢官司,拿回145 万元的时候,很兴奋啊。我们现在不是还有两栋小楼的产权没有拿回来吗?要是还打官司,有什么事会尽量帮忙。”一位业主如是说。

(五)制度规范:社区公共事务集体治理维续的稳定器

如果说行动策略是为了动员社区居民加入到集体行动中来,那么制度构建则是为了告诉居民如何通过集体行动治理社区公共事务,并将这种行为常规化的过程。11 年间,在核心行动者的动员与组织下,广大业主由冷漠的大多数转变为热心公共事务的积极分子,共同治理社区公共事务,逐渐构建起了“民主选举、民主决策、民主管理、民主监督”的制度规范,成为小区公共事务集体治理长期维续并良性运转的关键因素。

1.“萝卜规则”:决策民主化

南天一花园的决策民主化,主要表现为全体业主可以自由地参与到社区公共事务治理的需求表达、议题讨论和投票表决的全过程,强调程序正义,体现了“萝卜规则”①1876 年美国人罗伯特( Robert) 出版《罗伯特议事规则》一书,涉及会议规则的很多方面。南天一花园借用其议事规则,并戏称为“萝卜规则”。的精神。一是多样化的需求表达机制,如第三方渠道(聘请第三方机构调查居民的满意度及需求)、居民代表或业委会渠道、定期和不定期的座谈会等。二是重大事项由业主大会采取“少数服从多数”的原则表决,如对共有物业的管理、专项维修资金的使用、电梯的维修和养护、房屋本体独立供水系统、门禁系统改造等。三是小事务召开“萝卜会议”解决②“萝卜会议”指按罗伯特议事规则召开会议,会议必须有主持人,由一人提出“动议”,在有人提出“附议”的情况下开始议题讨论,讨论期间按“举手发言、不允许跑题、不允许人身攻击、全部发言完毕后由主持人提请表决”等原则进行。。多样化的需求表达机制和制度化的程序设计,使居民切实感受到自己是社区的主人,提高了他们参与的积极性,促进了集体治理行为长期维续。

2.“一清二白”:财务收支透明化

为了让全体业主了解自己的钱用在何处、怎么使用的,业委会在小区管理处专设了一个业委会账号,所有小区全体业主的共有收支,包括停车场收入、电梯间出租收入、管理费等统一纳入该账号,由管理处负责管理,并实行财务公开制度,收支一目了然。

3.“不怕算账”:正式监督与非正式监督相结合

良好的监督体系是确保制度健康运行的保障。南天一花园的监督机制主要有:一是业委会中具有会计师资格者对管理处的社区财务收支的审查与专职机构外部审查即聘请会计事务所对物业公司的收支情况的审查相结合,并将审查结果公之于众,便于业主监督。二是业主之间的相互监督。一个典型的例子是,小区住宅楼前方有一块草坪,草坪上摆置着十几张业主们捐赠的公共座椅,草坪四周是一条环形健身路径,它是全体居民休闲、锻炼的重要公共场所,是社区全体居民集体治理公共事务的结晶。业主们对之十分珍惜,在使用中逐渐形成了草坪上不允许遛狗、骑自行车、随地扔垃圾、座椅上乱涂乱画等的共识,违反这些共同规范的居民将受到其他居民的谴责和批评。

四、结论及讨论

本文在参考已有研究成果的基础上,构建了基于三维框架的集体行动分析框架,以此解释中国新型城市社区公共事务集体治理的产生和维续机制,并以案例对这一框架进行检验。结果证明:在“陌生人社会”中,核心行动者需要发现社区成员的共同利益需求,通过一定的行动策略增加社会资本存量以动员社区成员广泛参与到集体行动中来,并辅之以恰当的制度规范,才能保证行动的成功。

集体行动的成功不仅维护了社区居民的共同利益,而且更重要的是,通过集体行动最终将使社区走向自治之路,为中国公民社会的形成带来曙光。

首先,集体行动提高了社区居民的参与度,为社区自治奠定了群众基础。尽管研究社区居民参与与社区自治之间的关联度的文献并不多,但一些学者赞成社区居民积极参与社区公共事务是推动社区自治的关键的观点③肖林:《“‘社区’研究”与“社区研究”——近年来我国城市社区研究述评》,《社会学研究》2011 年第4 期,第185—208 页。。王邦佐等人提出制约社区居民参与主要有四个因素:社区是否形成共同利益;社区有无良好的社区领导者或组织者;社区是否拥有“互助技术”,即是否拥有鼓励和调动居民参与积极性的方式与方法;有无社区标志和仪式,这些标志和仪式如果为居民所认同、赏识,就会提高他们对社区的共同情感,增强其社区参与的强度①王邦佐:《居委会与社区治理——城市社区居民委员会组织研究》,上海:上海人民出版社,2003 年,第204 页。。社区集体行动与这些因素息息相关,集体行动产生的过程其实就是社区共同利益、社区领导者、互助技术和社区标志逐渐形成的过程。南天一花园经过多年集体行动的磨练,小区居民由互不认识走向相互熟悉和邻里互助,增加了社区的社会资本,提高了彼此之间的信任水平,居民由对社区公共事务漠不关心走向积极参与社区公共事务的决策、管理和监督,进而推动着社区自治的发展。

其次,集体行动催生真正的自治组织——业委会,为社区自治提供了组织载体。社区自治组织的存在是实行社区自治的必要条件之一。陈伟东认为,衡量社区自治组织是否为自治组织或者说是否是独立于政府组织的权利主体的标志,在于以下两点:一是社区自治组织拥有自主权且不受政府的干预;二是社区自治组织之间权利关系的明晰化②陈伟东:《社区自治——自组织网络与制度设置》,北京:中国社会科学出版社,2004 年,第170—171 页。。目前,城市社区的治理主体主要有社区工作站③从2005 年深圳市开始实行“居站分设”改革,旨在还原居委会的自治功能,由社区工作站承接原来由居委会承担的行政事务,但由于种种原因,居委会仍未真正恢复自治性质,出现被边缘化的现象。、党支部、居委会、物业公司、业委会、其他NGO,其中,以维护业主利益为目的的业委会,由于它具有相对于政府的独立性和明确的职责,最有可能成为真正的自治组织。

何为真正的自治组织?除了陈伟东提到的两点之外,还应该从业委会的产生方式和运作机制两方面加以判断。在当前开发商拥有信息优势和业主普遍不关心公共事务的情况下,一些开发商、物业公司为了掌握主动权,操纵业委会的选举或在业委会中安排“眼线”,这样的业委会不仅不代表业主利益,甚至站在业主的对立面。另一些新型社区虽然在居委会的指导下,通过民主选举成立了业委会,但它们经常不作为,形同虚设。这两类业委会均不属于真正的自治组织,它们的存在并未对已有的社区治理结构产生实质性影响。笔者认为,通过集体行动的方式产生的业委会更具有自治性质,能对社区自治产生积极影响。这是因为:第一,代表性强。业主委员会成员通常是集体行动中的积极分子,组织能力较强,能够获得广大业主的信任,能更好地代表业主的利益。第二,运作方式具有民主性。这种业委会在集体行动中养成了与业主共同协商、民主决策的习惯,并将这种习惯延续到后期的社区公共事务治理之中。“在实践发展中,业主委员会的功能得到了扩展,不再仅仅局限于房屋产权和业主权益维护方面,而是作为一种自组织力量开始参与内容更广泛、形式更多样的社区综合治理事务,成为社区‘三驾马车’——居委会、业主委员会、物业公司——中的重要一极”④苏媛:《业主委员会——社区治理中的一支建构性力量》,《企业家天地》2010 年第2 期,126 页。,从而改变了物业公司在新型社区中独揽大局的治理结构。

最后,集体行动重构社区权力秩序,增强了自治组织的合法性和治理能力。民主协商作为一种决策模式,是社区自治的主要标志,“利益相关者习惯于通过民主协商来处理公共事务、公共问题、各种纠纷”时,则意味着社区自治正走向成熟⑤陈伟东:《社区自治——自组织网络与制度设置》,第171 页。。但是在目前体制下,社区各组织之间实际上形成了上下级的垂直关系或不对等关系,社区工作站、居委会、党支部与业委会之间是指导与被指导、监督与被监督的关系。在物业公司势力强大的小区,业委会也难以对其进行有效制衡。因此,业委会很难获得与其他组织之间平等对话的权力和地位,民主协商机制难以起步。但自治组织通过成功发起集体行动重构社区权力秩序,可获得与其他组织协商的资格,最终构建起民主协商制度,走向社区自治。

李友梅认为,传统的社区权力秩序更多地依赖于组织的职权关系,体现为自上而下、单向性、科层式的关系,而新的权力秩序依靠组织自身支配资源并满足社区居民需求的能力,取决于各组织在互动过程中的行动能力。为此,组织必须获得合法性基础和增强治理能力①李友梅:《城市基层社会的深层权力秩序》,《江苏社会科学》2003 年第6 期,第62—67,67 页。。集体行动恰好能在这两方面助上一臂之力:

一是集体行动有利于组织获得实质合法性基础。高丙中在论述我国社会团体的合法性时,提出了社会合法性、法律合法性、政治合法性和行政合法性的概念②高丙中:《社会团体的合法性问题》,《中国社会科学》2000 年第2 期,第100—109 页。。张旭认为,要区分形式合法性和实质合法性,法律合法性、政治合法性和行政合法性只是形式上的合法性③张旭:《试论非政府组织的合法性》,《研究生法学》2007 年第5 期,第79—88 页。。有形式上的合法性不一定能获得实质合法性,实质合法性需要获得绝大多数人内心的认可,相当于谢海定提出的正当性④谢海定:《中国民间组织的合法性困境》,《法学研究》2004 年第2 期,第17—34 页。,社会合法性实际上构成了实质合法性的内容。在新型社区中,上述组织都具有形式合法性,但要在自治中发挥重要的作用,就需要获得实质合法性。实质合法性基础的获得依赖于组织与居民之间的互动,而不在于组织所拥有的行政资源。社区居民很少主动与社区工作站、居委会和党支部联系,与物业服务公司的主动接触也仅限于缴纳管理费或者申请维修等事务。业委会虽代表业主利益,但若非通过前期集体行动获得广大业主的信任,业主也倾向于不主动找业委会。因此,实质合法性基础有赖于社区组织提供高质量的服务或满足居民的共同需求而获得,而集体行动有助于达此目的。受职能定位、“行政化”趋势或经济人利益驱使,社区工作站、居委会、党支部和物业公司均难以承担集体行动的主角,这就为业委会提供了发挥作用的广阔舞台,获得实质合法性基础。

二是集体行动有利于提高社区自治组织的治理能力。治理能力指组织有效整合和动员各种资源的能力⑤李友梅:《 城市基层社会的 深层权力秩序 》,《江苏社会 科学》2003 年第6 期 ,第62—67,67 页。,以减少对其他组织的依赖。业委会发起集体行动本身是资源汇聚和整合的过程,如:通过各种策略动员小区居民参与治理而集聚人力资源;增强财物资源转换能力,确保集体治理行为的可持续性;充当“组织者”和“谈判者”的角色,不仅与物业公司、开发商谈判,而且需要与政府、媒体等打交道,在行动中练就了一身过硬的运筹和组织本领,使其更容易实现由维权向自治的转变。