匿名食品市场交易的政府监管机制*——现代食品市场的信息披露制度设计

2013-07-08陈永杰

李 静,陈永杰

一、问题的提出:微观行政监管手段失灵

现代食品生产是大工业化的,即以规模效应取胜,通过价格优势获得市场;终端销售市场是匿名交易的(anonymous trading),即销售者与消费者是陌生人。匿名市场交易是有条件的,即交易双方都对交易物的特征完全了解,可以进行“零信息成本”①Barzel,Y. A Theory of the State: Economic Rights,Legal Rights,and the Scope of the State,Cambridge: Cambridge University Press,2002,pp.79—102.交易。但是,在食品市场中,这个必要条件很难满足。虽然生产者之间可以是专业交易者的熟人市场,但终端消费市场却是陌生人市场。而且,食品交易有延迟性,即货物的交割并不意味着交易义务的完成,而是在消费者“消费”后才可以确认。因此,这种匿名食品交易产生了“劣品驱逐良品”的难题。

为了解决这个“劣品驱逐良品”的难题,市场以及政府机制都可以是备选方案。生产商可以通过建立品牌,使完全匿名交易向半匿名交易/非匿名交易靠近,降低消费者获取食品特征信息的成本,增加消费者的知情程度,从而解决这个难题。不过,良好的市场经济运行需要有效的政府监管。这不是政府规模的问题,而是政府应该如何管的问题。当前,中国食品监管遇到的问题是政府以微观行政管理手段替代中观层面的监管规则的建立与维护,导致监管部门不论投入多少人力物力,政府都不可能进行全生产链监管。本文将对瘦肉精这一合法化工品被非法用到食品领域进行案例分析,详细阐述微观行政监管手段如何失灵,以及如何转变食品监管部门的微观监管手段为宏观规则的制定与维护。

二、案例分析:价格战下的非法添加链以及监管失灵

在中国的食品问题中,有一种是非食用物质①因非食用物质极其广泛,卫生部提出五条参考原则以供地方监管部门判定是否是非法添加的非食用物质,并不断更新非法添加的非食用物质的名单:(1) 不属于传统上认为是食品原料的;(2) 不属于批准使用的新资源食品的;(3)不属于卫生部公布的食药两用或作为普通食品管理物质的;(4) 未列入我国食品添加剂、营养强化剂品种名单的;(5) 其他我国法律法规允许使用物质之外的物质。添加造成的,即指那些对人类健康可能有副作用,不应该加入食品中的物质,被生产者非法添加到食品中。瘦肉精、苏丹红、三聚氰胺都属于这类非食用物质。瘦肉精不是一种药的名称,而是一类药的总称,最常见或最为人们所知的是盐酸克伦特罗。它是一种肾上腺类神经兴奋剂,可用于治疗哮喘,是合法的化学品。盐酸克伦特罗20 世纪80 年代在美国用于提高猪胴体瘦肉率②张田勘:《瘦肉精的来源不该是谜》,东方早报网,2011 年 3 月 25 日,http: //www.dfdaily.com/html/63/2011/3/25/584420.shtml。,我国90 年代也曾经批准使用过盐酸克伦特罗提高瘦肉率。后来,研究发现盐酸克伦特罗极易滞留在猪肉尤其是猪肝脏里面,人食用后到一定量就会出现中毒症状甚至死亡。因此,国务院1999 年颁布《饲料和饲料添加剂管理条例》,规定“生产饮料和饲料添加剂不得添加激素类药品”。瘦肉精被卫生部门定性为非食用物质,不得添加到猪饲料中。

科学的指导意见对于正确的生产行为是必要的,但是在匿名市场交易中,因生产商与消费者都把价格作为交易的重要参考因素,所以,当食品的品质与价格相冲突时,品质就被生产商自然而然地抛弃了。具体到肉食上,中国人喜瘦厌肥的饮食习惯让猪肥肉不容易卖掉,而使用瘦肉精可以提高瘦肉率,也让生产者赚更多的钱。有人曾经计算过添加了瘦肉精的猪(瘦肉型猪)的获利情况③谭林、周皓:《瘦肉精利益链调查》,《南方都市报》2009 年3 月23 日。。吃了瘦肉精的猪日食量比正常喂养的杂粮猪少1—2 斤,肉却可多长1.5 斤。而且,瘦肉型猪收购价比杂粮猪高0.1—0.2元/斤。按出栏生猪平均为250 斤计算,一头猪可赚约50 元,再考虑到少喂的饲料费用,每头猪额外赚取50—80 元;再按一车生猪120 头计算,每车生猪大概可额外获利近3,000—6,600 元。当一个生产者周围的群体性生态变得易于瘦肉型猪时,生产商或主动舍弃质量求得利润,或为了解决生产成本问题而不得已舍弃质量。这种行为使整体外部市场环境更为有利于瘦肉型猪的生产与销售,杂粮猪便逐渐被挤出市场。

瘦肉精的添加挑战了现有的以微观行政管理为主要“监管”方式的分段监管体制。根据国务院2004 年【23】号文件以及2008 和2010 年的职能调整④监管体制的最初设立由2004 年的国发23 号文确定,2008 年将原有的食品药品监督管理局的协调功能转给行政级别更高的卫生部,2010 年在中央层面增加新的实质性的协调机构——国务院食品安全委员会,由国务院副总理李克强任主任。,中国实行的是食品监管的五大部门(农业、质监、工商、卫生、食药)分段监管的原则。简单地说,农业负责种养殖阶段的监管,质监负责进厂之后的加工阶段监管,工商负责出厂之后的市场监管,食药负责餐饮企业的监管,卫生负责全面协调。分段管理在具体实施中却变成了部门利益的划分依据,以及协调行动的紧箍咒。各部门的“发证”、“查证”、取缔无照经营(俗称“查无”)成为日常工作主流,而对于如何建立以及维护一个公平公正的市场秩序则无思考。查无不是为了改进监管漏洞,却变成了部门的政绩,因为它最容易被量化。这种微观行政管理手段导致出现大量监管交叉与真空。瘦肉精的添加就是监管真空的例子。

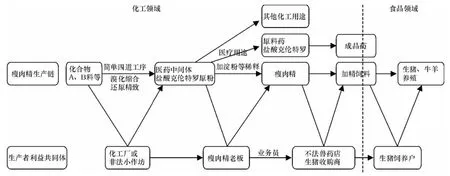

(一)瘦肉精添加链

盐酸克伦特罗因是药品原料而受到监管。但是,盐酸克伦特罗原粉是一种医药中间体,不受监管。所谓医药中间体,实际上是一些用于药品合成的精细化工品,本来由医药行业自行生产,但随着社会分工的发展,医药行业将一些化工品转交化工企业生产①金秋:《我国医药中间体发展现状》,《精细化工原料及中间体》2007 年第2 期。。因它不是药品,不需要药品生产许可证,不受药监局或者食药局监管;同时,它又是化工原料的一种,有其合法的化工和药品用途,市场上亦不能禁止它的买卖。制造盐酸克伦特罗原粉不需要很高的工艺,只要经过简单的工序就能制成②李妍:《“食品添加”调查:化工系统漏洞致大量原料流出》,《中国经济周刊》2011 年5 月3 日。,小作坊亦可生产。由于没有法令用来监管原粉这种医药中间体,贩卖瘦肉精的人(瘦肉精老板)可从化工厂或者小作坊购入盐酸克伦特罗原粉,加工成瘦肉精,然后通过饲料公司里的人脉关系(被称为业务员)将瘦肉精卖给不法兽药店主或生猪收购商(收猪商)。收猪商是瘦肉精地下流通链条上的关键一环,因为他们连接养殖户与猪肉销售商;收猪商一方面以0.4—0.5 万元/公斤买进瘦肉精,另一方面以2—2.5 万元/公斤的批发价卖给养猪户③谭林、周皓:《瘦肉精利益链调查》,《南方都市报》2009 年3 月23 日。,成为养猪户口中所说的“肥猪宝”加精饲料④李鹏:《揭秘瘦肉精地下产业链:每公斤利润最多上万元》,新华网,2011 年 4 月 12 日,http: //news. xinhuanet.com/politics/2011 -04/12/c_121295535.htm。。这样,作为化工原料的盐酸克伦特罗原粉,通过“化工厂/小作坊—瘦肉精老板—不法兽药店/收猪商”三步,从化工系统进入了食品领域,而在这条链上的各类生产者则形成了非法利益共同体(见图1)。

图1 瘦肉精流入食品领域全过程

(二)瘦肉精添加为何发生——工业化的食品提供方式

为什么要添加瘦肉精?这本质上是一种工业化的食品提供方式,有人也称为生产主义范式⑤[英国]提姆·朗、麦克·希斯曼著,刘亚平译: 《食品战争: 饮食、观念与市场全球之战》,北京: 中央编辑出版社,2011 年,第 17—18 页。。在这种范式下,分工以及规模生产让价格下降,从而抢占市场份额;从田间到餐桌的食品生产链逐渐拉长,食品也越来越多地以商品的形式出现。商品天生具有两个非常重要的属性:首先,满足消费者的需要,这构成商品的使用价值;其次,满足生产者的需要,这是它的交换价值,否则生产者就不会把它放到市场中售卖⑥余斌:《45 个十分钟读懂〈资本论〉——余斌的解说》,北京:东方出版社,2011 年,第10 页。。当买卖双方以匿名市场交易的方式连接起来,生产者变成生产商。如此,食品生产商与消费者之间的直接利益联系越来越少,而与利润的联系越来越直接,生产商收益成本比始终决定了生产商提供何种品质的商品。同时,化工工业制造了大量的化工中间体,而且不受任何监管,买卖亦不违法,因此,生产者获得非常容易。

各个环节的上下游厂商之间虽然是熟人市场,他们彼此非常了解对方的资质,但是,因其生产者角色与消费者角色的分离,以及监管真空,低成本高收益的获利模式成为生产者竞争生存的根本行动逻辑,瘦肉型猪(劣币)对良杂猪(良币)形成了挤出效应。终端消费者市场是庞大的陌生人市场,如果没有出厂商自愿或者政府强制的信息披露制度,消费者完全处于信息弱势的地位。

(三)监管何以失灵

如何应对这种市场失灵?如何阻止化工原料或者化工废渣流入食品领域?现有的分段的微观行政管理方式显然对此束手无策。

首先,厚微观、轻宏观管理的职能设置局限。中国从2004 年开始确立正式的以五部门为主的监管体制,其后又经历了2008 年协调机构行政地位的提高,以及2010 年的国务院食品安全委员会作为总协调者的成立。这些都是监管部门的具体微观职能调整,貌似全生产链管理,但是在具体监管事务(例如现制现卖的食品监管、流动摊贩的监管)时便出现具体履职主体不明确,微观行政管理的界限便由各监管部门具体解释,因而常出现有利大家抢、无利大家躲的推诿、扯皮和低效。更严重的是监管的系统性功能紊乱。当化工废品非法进入食品领域时,由于法律未规定哪个部门处理与化工产品非法添加有关的情况,作为职能的组织载体或责任主体,各监管部门只能在其监管段内进行查处,既不能越权到化工领域处理问题,也缺少和化工行业主管部门跨部门协调或者合作的机制,即便是国务院食品安全委员会亦没有被明确赋予此项职能。显然,食品监管部门的责任与拥有的权力和资源不匹配。因此,由化工品引起的添加问题只能在食品监管的环节上进行事后亡羊补牢型的弥补,即通过由质监部门、工商部门或农业部门和公安部门联合查处。这种亡羊补牢型的监管方式耗时耗力,成效不佳。这是错误地将宏观政策规制替换成微观行政管理方式带来的必然缺陷。

其次,地方监管部门缺乏执法独立性。中国的政府从来不是铁板一块,而是有着地方利益的经济联邦式①Montinola,G.,Qian,Y. Y.,and Weingast B. R.,“Federalism,Chinese Style: The Political Basis for Economic Success in China”,World Politics,1995,48(1) : pp. 50—81.政府,即在市场经济下,省和地方政府对地方经济负主要责任并享有广泛权力。这是中国食品监管必须面对的政治体制问题。这意味着,尽管中央政府可以出台统一的食品监管政策,地方政府在原则上必须遵守,但如何诠释与执行中央政策的权力却在地方。当食品生产与销售可以跨地区自由流动时,生产地与销售地就分立开来。在过去中国没有把环保问题提上日程时,地方政府显然对牺牲一些社会效益换取地方经济增长更感兴趣。当劣质生产已经成为某地方的主要产业,地方政府对于其经济发展的追求即使损害了食品的安全性,因其负向的溢出效应由销售地的地方政府承担,所以,生产地的地方政府没有动力为了提升食品的安全性而牺牲经济发展。同时,地方监管部门的财政来源以及组织人事问题隶属于地方政府,至少是省级地方政府,因此,地方监管部门没有执法独立性。在这种情况下,地方监管部门监而不管,甚至与地方产业进行共谋,以谋求更高的地方经济效益,从而达致更高的个人政绩,成为必然的选择②李静:《中国食品安全监管制度有效性分析——基于对中国奶业监管的考察》,《武汉大学学报》哲学社会科学版2011 年第2 期。。这与美国的食品药品监管局(食药局)不同。美国的食药局属于独立执法机构,表现在:其财政收入来自于议会,不经过政府审批;其领导机构是5—7 人的独立委员会,总统虽然可以提名候选人,但是提名之后的行政执法,总统不可干涉;最后,食药局还有独立的立法权。因此,美国的食药局可以进行相对独立的立法以及执法,少受政府部门干涉。中国的地方监管部门显然缺少这种独立性,其政策执行一定会受到同级或者上级地方党委与政府的政治影响,并不利于执法的独立性。

最后,无限问责的不合理目标设定。政府问责的目的是为了让政府真正对人民负责,但是,如果工作目标设置不当的话,问责显然不能达致以上目的。相反,政府为了避责,往往扭曲政策的真正目的。在食品监管中,虽然监管之目的是为了保障食品的安全性,但是具体的工作方式却让监管部门不得不以避责为首要考量。这表现为:在以“发证”的“有限准入”的监管方式下,监管部门并不能防止入市后企业的违法行为;而不切合实际的“零食品安全事故”要求显然逼得基层执法部门将人力、物力、财力投入到清理取缔无照经营(俗称“查无”)的行动中①刘亚平:《中国食品安全的监管痼疾及其纠治——对毒奶粉卷土重来的剖析》,《经济社会体制比较》2011 年3月,第89 页注释②。。监管显然是比制造更加复杂、更耗成本的行动,并且,监管在多大程度上有效,却仍然没有定论。一项监管效能的研究表明:即使现有的政府监管部门工作积极勤勉,甚至一周7 天、每天24 小时的监控,食品制造本身的问题也不可能完全杜绝。尤其是在清除最后10%的非物质添加的企业或者个人时,这个成本将是天文数字,这被布雷耶(Breyer)称为“最后10%的问题”或井蛙之见(tunnel vision)②[美国]史蒂芬·布雷耶著、宋华琳译: 《打破恶性循环——政府如何有效规制风险》,北京: 法律出版社,2009年,第 10—25 页。。这种发证控制入口但对监管部门人员无限问责的考核要求,造成监管部门的一线工作人员既辛苦但又监管成效低下。违法添加的遏制总是暂时的。一旦严打或者专项整治过后,添加行为又死灰复燃,有的甚至是报复性反弹。

因此,本文设想的因应之道着重重构政府与市场的关系,具体方式之一是解决匿名交易市场中信息不对称的问题,创设各种机制,让消费者充分掌握信息,自己做决定。

三、因应之道:重新界定监管型政府的职能

如何进行监管方法的创新?笔者以为,并不是政府管得越少越好,甚至不管最好,而是如何管的问题,即如何建立一套减少或者降低匿名交易可能性的宏观规制体系。

(一)规制原则:“最少干预市场”原则

中国当前,不论政府还是公众,都倾向于采取“父爱主义”的监管理念,即认为政府比个人更了解他们需要什么或者什么对他们有益。因此,消费者寄希望于政府承担所有的监管责任,政府也对此认为义不容辞。将整个社会的庞大责任交给政府一家处理,既沉重,又低效。其实,在这个社会中,民众、民间组织、企业也可以成为公共事务治理主体。政府职能外包的研究表明,当政府可以利用社会资源进行治理时,政府的责任减轻,同时治理的效果可能更好。同样地,在监管领域,重视民间的监督力量,会让监管部门脱离具体的微观管理职责,从而专心于构建食品市场公平运行的制度设计。因此,本文建议实行“最少干预市场”的原则,交给社会力量完成微观管理事务,政府责任主要在于如何有效发动社会力量的规则设计与修正,以及对违规行为的威慑性惩处。

食品行业不是垄断行业,而是可以充分竞争的行业。一个竞争性的市场如要运作良好,买方必须掌握关于产品的充分信息,才能对竞争性的商品做出正确的评估,从而做出正确的购买决定③Hayek,F. A. “The Use of Knowledge in Society”,The American Economic Review,1945,35(4) ,pp.519—530.。过去的大量研究证明了市场机制对充分竞争行业是最有效的资源配置机制。因此,对于食品行业的规制,本文建议,政府应在最少干预市场原则的前提下,进行关于信息透明化的制度设计。对于化工品的非法添加问题,消费者所掌握的信息将决定其购买行为,故本文建议构建信息披露平台,通过多元监督主体,提供丰富、而且比原来更加全面的信息。

(二)构建信息披露平台

具体来说,第一,政府与消费者同时有义务为食品安全承担自己的责任。政府不能完全代替消费者履行监督的责任,政府亦不能逃避严格执法的责任。第二,关于食品安全的信息具有公共物品的性质,即不可排他性以及不会随着使用人数的增多而减少①Samuelson,P. A.“The Pure Theory of Public Expenditure”,Review of Economics and Statistics,1954,36 (4) ,pp.387—389.。食品安全的信息(尤其是那些内部的、专业的信息)最初的获得是昂贵的,但一旦生产出来以后,这些信息的再复制以及传播则非常便宜。对于中国境内的国民,食品安全信息是公共物品,因此,中央财政可以考虑为此承担全部财政支持。

具体操作方面,这个平台在于为中国的公众提供有关食品安全以及食品公众教育的真实信息:依靠多元监督主体作为信息来源,平台进行信息汇集,向政府执法部门递送疑似违法信息,以及向公众进行有关食品知识的公众教育和发布由政府确定的权威信息。通过民众、第三方组织、政府的共同协作,建立“监管分设、多元监督、信息对称”的信息平台,为公众的消费选择,以及政府对违法行为的惩处提供可靠的信息依据。

1. 多元监督主体

培育一个好的食品安全环境,如果仅靠政府一家,就会出现如前文所述的窘境:政府和不法生产商永远进行猫捉老鼠的事后追逐博弈。虽然违法数量上可能会减少,但不能从根本上杜绝非法添加行为。相反,随着协同治理(collaborative governance)②关于协同治理更详细的述评,参见 Ansell C. and Gash A. “Collaborative Governance in Theory and Practice”,Journal of Public Administration Research Theory,2008,18(4) ,pp.543—571.理念的兴起,越来越多的政府注意到政府之外的社会组织是善治非常重要的辅助力量。具体到食品领域,个体监督者(消费者、吹哨者)与组织监督者(独立第三方、政府监管部门)都是非常好的监督力量。

首先,消费者是最终的食用者,具有监督的最正当性。一方面,消费者的监督是伴随着购买行为出现的,于是消费者作为监督者不会增加消费者本身的成本;另一方面,把消费者纳入进来,对政府的好处也是显而易见的,既可以弥补政府在销售环节以及消费环节(主要指餐饮)监管力量的不足,又不增加政府成本。因此,纳入消费者是一项不增成本只增收益的制度设置。

其次,相对于消费者的外部监督,吹哨者(whistleblower)是内部监督者。所谓吹哨者,即指那些了解内部情况的人,来源于美国的吹哨法案(False Claims Act),该法案用以保护那些基于社会公益而站出来检举不公内幕的人,以期维持社会公正③Depoorter,B. and Mot,J. D.“Whistle Blowing: An Economic Analysis of the False Claims Act”,Supreme Court E-conomic Review,2006,14,pp.135—162.。这是以恶制恶而达致善的做法。非食用物质添加不仅损害了消费者个人的权益,更损害了市场的公平公正。鉴于目前仍然没有有效的办法从外部杜绝此类活动,内部监督不失为一种选择。

再次,独立第三方是组织化了的监督主体,它比个人(消费者和吹哨者)有更多的社会资源可资利用,譬如,系统化的调查研究、与专家学者联系的社会网络、与大公司对抗的能力以及与国际社会接轨的能力。改革开放以来,中国社会组织的性质和运行机制发生了变化,它们正在形成对外相对独立、内部紧密相依的社会共同体④孙立平、王汉生、王思斌、林彬、杨善华:《改革以来中国社会结构的变迁》,《中国社会科学》1994 年第2 期。。政府与社会组织的分工也在逐渐趋于合理:让具有更高生产效率的社会力量来直接供给公共服务;而政府只管理那些公民个人、家庭、基层自治社区和非营利社会组织不能管理的公共社会事务⑤岳经纶、邓智平:《社会管理创新的理论与行动框架——以社会政策学为视角》,《探索与争鸣》2011 年第10 期。。食品安全是一个与人民生活息息相关的议题,政治敏感性低,是适合独立的社会组织提供的公共服务。

最后,政府职能监管部门应该考虑公开什么信息。当前政府公开的通常是政策文件、工作简报和组织机构等信息。这些信息固然重要,但是可能吸引不到公众的眼球。虽然政府平时做了大量的工作,譬如实地的检查、执法、专业的检测,但是真正体现政府一线行动成果的信息却不多。对此,刘亚平曾提供一个很好的“安全信号传递”的建议:将监管重心放在监控有证企业的产品质量上,向消费者传递一种“安全”信号,引导消费者选择安全的产品①刘亚平:《中国食品安全的监管痼疾及其纠治——对毒奶粉卷土重来的剖析》,《经济社会体制比较》2011 年3 月。。这是政府可以解决市场信息不对称的一种作为,通过以政府信誉担保的“认证”式监管,向消费者传递一种“安全”信号或“诚信”信号,引导消费者的购买行为,真正实现优胜劣汰。

2. 独立统一的信息平台

独立统一是信息平台构建的核心点。独立与统一是两个必要属性。所谓独立,即这个信息平台的政治地位要独立于与现行食品有关的职能监管部门,直接对国务院食品安全委员会负责。只有在这个前提下,才有可能防止汇集于平台的地方负面信息不被地方政府截留,以发挥平台的信息集聚功能。所谓统一,即这个平台是食品信息惟一权威发布的机构,以此防止各部门各说各话,各统各数,给公众造成部门间相互打架的印象,因而不相信任何一家的缺陷。

信息平台如要发挥效用,其信息的真实性与回应性是其必需要件,当二者发生冲突时,在保证真实性的前提下最大限度提高回应的速度。尤其对那些负面的、有可能影响企业声誉的信息,要遵循“审慎原则”,以防不经核实的虚假信息对企业声誉造成损失。

平台的另外一个重要职能是进行公众教育。现阶段,媒体把注意力普遍集中于性质恶劣的事件上以吸引公众眼球,对于食品安全问题的科学认知、对不同子议题(例如转基因食品)的预防性关注并不够。公众教育主要用于纠正消费者一些不合理的认知,形成正确的认知,譬如,健康的价值应与价格相匹配才能促成食品产业的良好循环。当前人们有一个认识误区:既对食品安全表示担忧,却又不愿意为质量较高的产品支付高价格②张晓勇、李刚、张莉:《中国消费者对食品安全的关切——对天津消费者的调查与分析》,《中国农村观察》2004年第1 期。。新鲜农副产品的价格被压在低水平上,导致很多产品的销售价格不足以弥补正常生产的成本,逼迫生产者不得不制造假冒伪劣产品;同时,由于信息在消费者与生产者之间严重不对称,生产者得以有足够的机会制造假冒伪劣产品。在瘦肉精事件中,初看起来,貌似瘦肉精的违法生产与经销是源头;其实,人们喜瘦肉恶肥肉的饮食习惯才是真正的源头。正是因为这种需求,加之监管措施不到位,惩戒措施不严厉,刺激了商家提供瘦肉型猪肉。因此,开展广泛的公众教育,使民众知晓,没有添加瘦肉精的猪肉,其瘦肉肥肉比是1∶1,不要贪图瘦肉多的猪肉,才是正本清源之举。对瘦肉型猪没有了需求,那么添加瘦肉精的生产行为就会逐渐消失,针对成本昂贵的瘦肉精检测也就不再需要,从而在根本上解决非食用物质添加的问题。

最后,谁来提供这个平台?这里推荐一种民办官助③李甜妹、岳经纶:《香港经验对内地政府购买服务的启示》,岳经纶、刘洪、黄锦文主编:《社会服务——从经济保障到服务保障》,北京:中国社会出版社,2011 年,第55—65 页。的方式,即政府可以把监督职能通过合约的方式(例如招标或邀标)转给社会组织。政府主要提供资金支持,并监管社会组织的服务质量;社会组织在合约基础上,自主提供社会服务。哪一层级政府来付费?这个平台为全国的公众服务,是在中国地域范围内的公共产品,此外,该平台只对国务院食品安全委员会负责,因此,中央财政买单成为必然之结论。

3. 执法主体

当前监管部门的一线工作主要放在围追堵截无证的、非法的销售工作上。当监督主体由政府一元变成多元后,监管部门可以重新思考政府监管职能与方式,转变监管理念,对有限的资源进行更加合理的配置。以风险规制的思路来管理食品安全,非常值得政府考虑;风险规制强调的是对危险或灾难的可能性进行评估及控制,把管理重心前置,将有限的监管资源有针对性地用于重大的风险控制④刘亚平:《中国食品安全的监管痼疾及其纠治——对毒奶粉卷土重来的剖析》,《经济社会体制比较》2011 年3 月。。在对非食用物质添加行为的原因分析基础之上,对于重点区域、重点品种、重点监督对象进行针对性的高频率的监管。譬如,对曾经使用瘦肉精的养殖户、养殖地区进行重点监管,提高对其产品的检测频率及检测范围;而对于长久以来信誉良好的养殖户、养殖地区,则降低检测频率及检测范围。可以说,风险规制是一种分级分类监管的管理模式(见图2)。

图2 信息平台示意图

四、结语及未来研究

本文提出的以“监管分设、多元监督、信息对称”为特征的信息平台构建机制,着力解决消费者的信息弱势地位。在此系统中,监督权分散于消费者、吹哨者、独立第三方和政府四类主体;信息平台为核心,直接对国务院食品安全委员会负责,可外包给独立第三方进行操作;通过风险规制重新思考政府职能部门的执法职能。监督权、信息收集与发布权、执法权分设,让消费者可以在充分信息前提下实现用脚投票,做出正确的购买决策。

仍然需要补充的是,为了使这套平台良好运行,三项后续研究不可不做:一是政府监管部门宏观风险规制的法律体系设计;二是与监管部门工作量相配套的部门预算方法;三是对信息平台的绩效管理研究。所有的制度改变后都应该做持续的效果研究,这三项后续研究是监管信息平台持续运行的有机组成部分。