清代家族人口繁衍研究:兼论支脉重构在微观历史人口学中的应用

2013-06-13□陈熙

□陈 熙

一、家族繁衍理想与人口现实之间的冲突

家族人丁兴旺、儿孙满堂是中国古代社会普遍追求的理想,多子多福的价值观念深入人心,繁衍后代也成为整个家族最郑重的使命。费孝通曾指出,延续“香火”的观念深入民间,是中国社会最重要的信念①。几世同堂的大家庭观念不断被传统儒家文化所倡导和赞颂。明清以后,随着宗族关系的进一步发展,民间大量编修家谱,所谓三世不修谱则为不孝,民间宗族对于修谱一事显得极为郑重。大规模且不间断的修谱行为,其本身折射出宗族对于本族繁衍昌盛、香火不断、源远流长的美好期待和愿望。然而,宗族的这一理想在多大程度上能成为现实,则鲜有实证性的证据。实际上,明清时期中国人口体系中的高死亡率和低预期寿命极不利于人口繁衍和大家庭的维持。李中清等根据辽宁户籍登记资料发现,清朝1-5岁年龄组男性人口的预期寿命是35.9岁,女性是29岁②。即便到1920年代,中国农村人口的出生预期寿命也仅仅为24.2岁③。根据寇尔-德曼的模型生命表,在出生预期寿命为30岁的情况下,40%的人会在10岁前死亡,50%的人在20岁前死亡,这意味着近半数的人在进入婚姻状态之前就死去,无法完成传宗接代的使命。婴幼儿的死亡率也同样令人感到悲观。清代皇族婴幼儿的死亡率为100—400‰④。而十八世纪辽宁农村1-5岁的女孩死亡率为316‰,男孩为266‰⑤。不论皇族还是平民,儿童死亡率都相当高,每三到四个孩童中就有一个未能活过5岁。显然,这种高婴幼儿死亡率是极不利于家族人口延续的。

早婚且普遍结婚被认为是中国历史人口的另一个重要特征,但是最近的一些研究表明,早婚仅仅局限于女性,大多数女性在20岁之前都已经晚婚,终身不婚的女性极少,但是男性的情况则不同,受经济条件的制约,约20%的男性在30岁时尚未完婚,即使到40—45岁,仍有10—15%的男性是单身汉⑥。另外,受高死亡率影响,丧偶发生的可能性很高。清代对丧偶寡妇再嫁有严苛的伦理限制,这无形中是对妇女生育能力的闲置。

一般认为,大家庭是传统中国社会的主要家庭形态,然而基于家谱数据的微观历史人口学研究结果却表明,大家庭只是一种缺乏现实基础的假象。由于人均寿命较短,多代同堂难以实现,核心家庭才是传统社会占主导地位的家庭模式⑦。

尽管在延续宗族香火的愿望上表现出极强的一致性,宗族内部各房各支之间在社会经济条件等方面却存在明显的差异,这种宗族成员内部的差异并不低于宗族之间的差异。弗里德曼认为中国传统宗族内部成员之间的社会经济地位是呈现分化状态的,既有富有的商人,也有落魄的贫民;既有地位显赫的士绅,也有处于社会底层的农民⑧。财富和社会声望在家族内部的分配是极不均匀的,即便在豪门望族也是如此。通过对浙江萧山三个家族的研究,Harrell证明了那些拥有更多功名的富有的支脉,他们的子孙数量不成比例地占据了人口的大部分⑨。人口繁衍的机会在各个支脉之间并非均等分布。尽管清代在人口总量上出现爆炸性增长,但家族绝嗣现象却依然普遍地发生。这就意味着传嗣的理想对于大多数人可能都是难以实现的,只有少数人能够拥有自己的后代。

清代中国人口的死亡率处在一个很高的水平,婴幼儿死亡率尤其高,人均预期寿命短暂。在高死亡率面前,传嗣的难度必然大大增加,家族人口繁衍昌盛、人丁兴旺的理想与人口高死亡率之间发生了明显的冲突。家谱中对族员之间的血缘关系以及生卒信息的详细记载,为研究这种冲突提供了宝贵的资料。

二、支脉重构与微观历史人口学研究方法的拓展

家谱是进行微观历史人口学研究的主要资料之一。兴修家谱在中国具有悠久的历史,民间修谱最早可以追溯到世族门阀制度盛行的魏晋南北朝时期⑩。目前可见的家谱多数始修于明清时期,一般有该家族几百年的人口记录,适用于进行长时段的人口分析。与正史和方志不同,民间私修家谱的主要目的是为了显示本族的兴旺发达,源远流长,因而家谱没有刻意隐瞒族内人口的必要⑪,相对于官方统计数据而言,家谱人口记载在真实性和准确性方面具有明显优势。此外,不同于官方记载中的宏观人口统计,家谱是基于个人层面的记载,包括个人的出生、死亡等信息,将这些信息整理为数据库,便可以获得适用于人口分析的统计指标。这些优势条件使得家谱自上世纪七八十年代以来,逐渐成为研究中国历史微观人口行为的核心资料。无可避免的是,家谱也和其他历史人口学资料一样存在着自身的缺陷,其中最主要的问题是对女儿和早殇儿童漏记的问题,以及由此导致的对死亡率的低估⑫。代表性问题也不断被提出,即家谱更多地反映的是繁衍成功的家族人口状况,而并不能够代表全部人口⑬。尽管存在缺陷,家谱仍然不失为研究中国历史人口最为可靠的资料之一,赵中维利用CAMSIM方法进行微观人口模拟与家谱数据进行比对证明,家谱提供的诸多人口统计指标是可靠的⑭,谨慎对待这些漏记问题,我们仍可以从家谱数据中得到可靠的人口信息⑮。

本文利用《松源魏氏宗谱》和《海宁查氏》两部族谱进行研究。《松源魏氏宗谱》所记载的魏氏家族位于福建省西北松溪县。魏氏宗谱最早编修于明代正德八年(1513年),其后历次增修,民国六年(1917)进行了第五次增修,今本为1996年依民国旧谱续修而成,本文使用的是福建松溪县档案馆藏本。《海宁查氏》族谱所记载的查氏家族位于浙江北部海宁市,是江南地区名门望族。查氏宗谱始修于明嘉靖三年(1524年),后不断续修,宣统元年(1909)进行了第九次增修,上世纪60年代曾进行第十次编修,但未待完成而被毁,今本为2006年依宣统本续修而成,本文使用的是复旦大学图书馆藏本。

魏氏和查氏两谱自首修以来,都经历了不间断的续修过程。连续编修有助于尽可能地减少因时间久远、对祖先信息记忆模糊而造成的谬误,提高记载的准确性。家谱中与人口统计相关的记载是世系表,包括男子的世系、父子关系、排行、职位、功名、出生日期、死亡日期、妻子的出生日期、死亡日期、子女数量以及早殇和出继子女的情况等。家谱的世系图则用于描绘家族内部的代际传承关系,这对于考察家族人口的代际繁衍过程提供了方便。不可避免的是,魏氏和查氏家谱也存在着对女儿和早殇儿童一定程度上的漏记问题,不过本文重点并不在于估计人口的死亡率,因此女儿和早殇儿童的漏记造成的影响会相对较小。

基于家谱资料的微观历史人口学研究在上世纪七八十年代形成一股研究热潮,并形成一套完整的家谱人口史研究方法和范式——选择以个人为研究单位,在家谱中提取个人的出生、死亡、婚姻、生育、父子关系等信息,并借鉴法国亨利的“家庭重构法”,将家谱中的人口以男性为中心,构建成一个个虚拟的核心家庭,在此基础上,建立家谱人口数据库,进而计算历史时期的不同时段的生育率、死亡率、结婚率等各项人口统计学指标。这构成了家谱人口史学研究的基本范式。家谱人口史学研究的集大成者是台湾的刘翠溶。刘于1992年推出了其耗时20余年完成的著作《明清时期家族人口与社会经济变迁》,标志着家谱人口史学研究达到了一个全新的高度。然而这也意味着传统家谱人口史学研究方法走到了极限,难以取得新的研究突破,此后家谱人口史学便开始走向衰弱,除了赵中维和侯杨方外,很少看到有相关研究成果问世。因此,若要在这样一个已经相当成熟的领域取得新突破,必须在研究方法上有所创新。

鉴于此,本文将家族支脉作为研究单位,通过支脉重构的方式来研究家族人口繁衍问题。在家族中,支脉实际上是一个约定俗成的概念,当家族人口繁衍到一定规模,自然会产生分家、分房现象,不同房、支之间走上相对独立的繁衍轨道,并开始编修自己的家谱,形成小宗和支谱。在传统社会,家族分房、分支是一件极为严肃和隆重的事情,包含深厚的社会文化意味。不过,如果抛开分房、分支所包含的社会学意义,将其看作一个单纯的人口繁衍和分化的过程,那么就可以看到,分房、分支在每一代都在进行着,这意味着可以设定任意一个世代作为分房、分支的起始世,并将该世的男子作为始祖,那么这个男子以及他的所有直系后代就构成一个支脉。如此,便可以利用家谱的世系图建构出一系列的支脉,组成本文的研究单位。和传统的“家庭重构法”建构出虚拟的核心家庭相似,运用上述支脉重构的方式组成的支脉,也是一种虚拟的支脉,不同于家谱实际记载的房、支。

在具体选择哪一世作为虚拟的起始世时,需要考虑两点:一是建构的支脉数量是否足够多,如果支脉数量过少,则容易缺乏统计意义。对于一个繁衍昌盛的家族而言,世系越往下则人数越多,从这点讲,选择辈分较低的世系作为起始世较为合适。第二点需要考虑的是支脉繁衍的时间长度。建构的支脉需要有一定的时间长度,时间太短则不容易观察到人口繁衍的规律。从这点看,起始世的辈分又不能过低,因此,在选择支脉的起始世时,需要平衡支脉数量和时间长度这两个要素。

基于上述考虑,本文选定《松源魏氏宗谱》中的第二十世汝字辈作为起始世。魏氏第二十世共有169个男性,以他们的嫡系子孙为各自的后代,各自成为一个独立的支脉,组成169个虚拟的支脉,作为基本研究单位。第二十世中最早出生的时间是清顺治七年(1650),作为观测开始时间;1917年是第五次修谱时间,作为结束时间,期间魏氏宗族共生育了1360个男性。选定《海宁查氏》中的第十三世克字辈作为起始世。查氏第十三世共有562个男性,以他们的嫡系子孙为各自的后代,则组成562个虚拟的支脉。第十三世中最早出生于清顺治十七年(1660)。为了便于计算,将查氏的结束时间也选取为1917年,期间查氏宗族共生育7648个男性。

三、支脉之间的生存竞争

从1650-1917年,魏氏和查氏两个家族都处于逐步扩张的状态,人口持续累计增长,家族规模不断壮大。魏氏在1650-1770年间每十年新增男子数从初期的8人逐渐增加到50人左右,1770年之后每十年新增男子数稳定在60人左右。查氏在1650-1770年间每十年新增男子数大致在100-120人左右,并呈波动上升的态势,1770年以后,除了咸丰十一年(1861)太平天国战争波及海宁,造成查氏家族人口大量外迁避难与损失外,查氏宗族每十年新增男子数大致在200人上下,规模持续扩大。

尽管两个家族新生男子数在稳定增加,家族规模不断扩大,但这绝不等于各房、各支的人口都在扩大,实际上新增的人口在各个支脉之间的分布极不均匀。在起始年1650年,两个家族731个支脉都只有一名男子作为各个支脉的一世祖,各支脉在起点上是公平的;但竞争开始之后,有些支脉繁衍昌盛,人口逐渐增多,而有些支脉则逐渐绝嗣。每经历一代,都有一定数量的支脉被淘汰,而最终能够胜利走到终点1917年的支脉只是少数。

如图1所示,随着世代的推移,两个家族都经历了相似的存活支脉递减的过程。松源魏氏在经历第一代繁衍后,淘汰了43.8%的支脉,即有超过四成的支脉绝嗣;至第二代则淘汰了62.13%的支脉,第三代淘汰了71.60%,可见,三代之内,松源魏氏的大多数支脉的香火已断,成为绝脉,支脉被淘汰的速度非常快。之后由于存脉的总数较少,因而绝嗣的速度逐渐放缓。能繁衍至第5代的支脉,大多数已经成为魏氏家族中的人丁兴旺的大支。延续香火对于这些大支而言,变得相对容易。直到最后观测时间1917年,初期的169支脉中的86.39%已经先后绝嗣。这就意味着,在经历267年的繁衍竞争之后,最后只有13.61%的人能够有自己的嫡系后代。

海宁查氏经过8代繁衍以后,存脉77,占13.7%,绝脉485,占86.3%。由于查氏在清代是海宁望族,人口规模远比松源魏氏大,因而其支脉消亡速度比松源魏氏慢的多,然而经过8世的竞争之后,也仅有13.7%的支脉存活,两者下降的趋势也大致相同,可谓殊途同归。

以上两个家族的分析结果与赵中维运用CAMSIM方法进行的微观人口模拟实验的结果相近。在赵中维的实验中,3000人经过9代的繁衍后,只有398人有自己的后代,传嗣的比例也仅有13.27%⑯。由于每个家族人口具有一定的特殊性,以上数据并不能直接推广到其他人口,但是可以反映人口繁衍的大致趋势,即传嗣的难度很大,绝嗣现象普遍存在,传宗接代的使命对于大多数人都是难以完成的。

在整个繁衍历程中,魏查两族新增的男性在各个支脉中的分布是极不均衡的。

?

根据对家谱世系图的观察,一个支脉如果人数小于5人,那么该支脉大多在三世内断绝。松源魏氏5人及以下的支脉占支脉总数的74.56%,海宁查氏为65.84%,所占比重相当可观,但是这些小支脉所拥有的男性人口却很少,松源魏氏5人以下的支脉拥有的男子数仅占总男子数的17.57%,海宁查氏为33.7%。这些人丁稀少的支脉在竞争开始不久便面临绝嗣危险。

在8代左右时间范围内,那些人数能达到26人以上的支脉,则往往成为大支大宗,属于繁衍过程中的胜利者,这样的大支脉尽管数量少,但是所占男性人口却相当多。松源魏氏超过26人的大支脉虽只占支脉总数的7.69%,却拥有男性人口总数的70.01%,海宁查氏12.63%的大支脉占有男性人口总数的67.9%。松源魏氏男子在支脉间分布的基尼系数是0.72,海宁查氏为0.66。可见,男性人口在各个支脉之间的分布是极不均衡的。这说明,在家族繁衍过程中,少数优势支脉逐渐繁荣,呈现不对称地壮大起来,占据了大量的人口,而其他大量的劣势支脉则逐步走向绝嗣。

四、支脉繁衍的影响因素

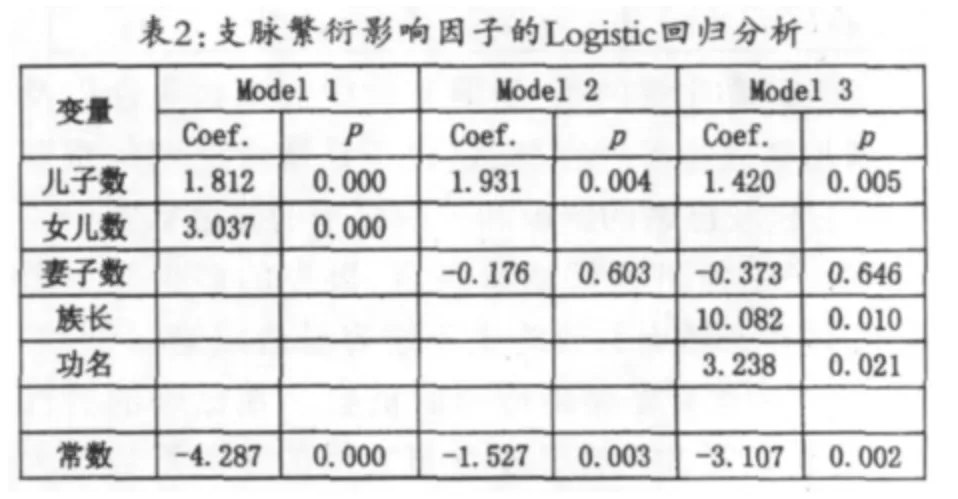

传统社会的人们将家族人丁的兴旺与否归因于祖先庇佑与风水凶吉,人们虽然渴望香火不断,却常常不得不“认命”。在今天看来,风水因素以外的经济、政策、社会风俗、医疗卫生、营养水平等则更加切实地影响到人口的繁衍。基于家谱的资料,本文主要讨论以下几个要素的影响:子女数、妻子数、社会经济地位和过继。由于因变量是取值在传嗣和绝嗣之间的二元变量,故采用Logistic回归分析,结果如表2所示。为了便于分析,本节将松源魏氏和海宁查氏两族的人口数据进行合并计算。

?

1、生育子女数。生育子女数是影响传嗣与否最直接的因素。在相同的医疗卫生条件和营养水平下,生育子女数越多,传嗣的机会越大。在回归模型1中,只考虑儿子数和女儿数两个变量的影响,结果显示两者对于提高传嗣几率都有显著的正向作用,而且在模型2、3中分别加入族长、功名、早殇儿童数等其他变量之后,儿子数的作用因素并没有减弱,可见其影响大小是稳定的。需要注意的是,女儿数的系数明显大于儿子数,这是由于家谱对女儿记载不完备导致的,并不意味着生育女儿更容易传嗣。在全部记录中,每个男性平均生育儿子1.1个,生育女儿0.3个,这说明女儿存在严重的漏记。更重要的是,随着时间的推移,对女儿的记载逐渐增多,因而记载的女儿多数落在传嗣的大支脉上,绝嗣支脉中的女儿记载很少,这就造成回归方程中女儿数的影响系数大于儿子数的反常现象。

2、妻子数。一般认为,多妻有助于多育,进而提高传嗣可能性,然而这种观点在回归方程中并不成立。考虑到女儿的记载偏差以及女儿数理论上和儿子数量的对传嗣的贡献是一样的,因而在模型2中,去掉了女儿数这个变量,只考虑儿子数和妻子数的影响。妻子数这个变量对于传嗣的影响呈现微弱的负向作用,但未能通过显著性检验,在模型3加入社会经济变量后,妻子数仍未能通过检验。进一步通过比较绝嗣支脉和传嗣支脉中的已婚男子娶妻状况发现,两者之间并没有明显的差别。如表3所示,已婚的绝嗣男子和传嗣男子都以娶1个妻子为主,均占80%以上;两个妻子的比例都还较高,达到11%以上,多妻的比例都很低。表3说明,在妻子数量和结构上,绝嗣男子和传嗣男子并没有区别。

?

但需要注意的是,绝嗣支脉中的未婚男性以及早殇儿童远远多于存脉,这也正是造成绝嗣的重要原因。比较已婚的绝嗣和传嗣男子的娶妻数在于说明,男子一旦进入婚姻状态后,娶妻的多少并不影响传嗣。未婚而亡或终生不婚容易造成绝嗣,但多妻也并不能明显提高传嗣的机会。在已婚的男性中,妻子数量和生育儿子数量之间的相关系数仅为0.086,相关性微弱,在现实中多妻并没有带来多子。鉴于妻子很少存在漏记情况,儿子的记载也较为完备,这个结论具有较好的可信度。这可能是由于在传统社会,生育的主导权在于丈夫,女性的生育潜力可能被大量闲置的缘故。

3、社会经济地位。在婚姻和繁衍后代中占据优势者,主要归功于他们较高的社会经济地位。家庭富有的男子可以较早地结婚和生育,延长生育期,这使得他们更容易获得子嗣,可以说是“富人拥有后代”⑰。贫穷推迟了男性结婚年龄,并成为导致35岁以上男性未婚的主要原因⑱。在安徽桐城,绅士阶层的儿子中20岁以上尚未结婚的只有5%,而非绅士阶层的儿子则有15%是单身⑲。晚婚也压缩了夫妻双方的生育期,在人均预期寿命很低的时代,生育期的缩短对于子女数量的影响是明显的。此外,贫穷带来的营养不良问题也降低了生育能力⑳。这些因素造成在前现代社会富人往往拥有更多的孩子。除了影响结婚率外,贫困可能还会影响人们生育决策和预期,同时溺婴的可能性也在增加。另外,富裕的家庭可以为成员提供较好的生活条件和医疗条件,并在灾荒年间降低死亡率。

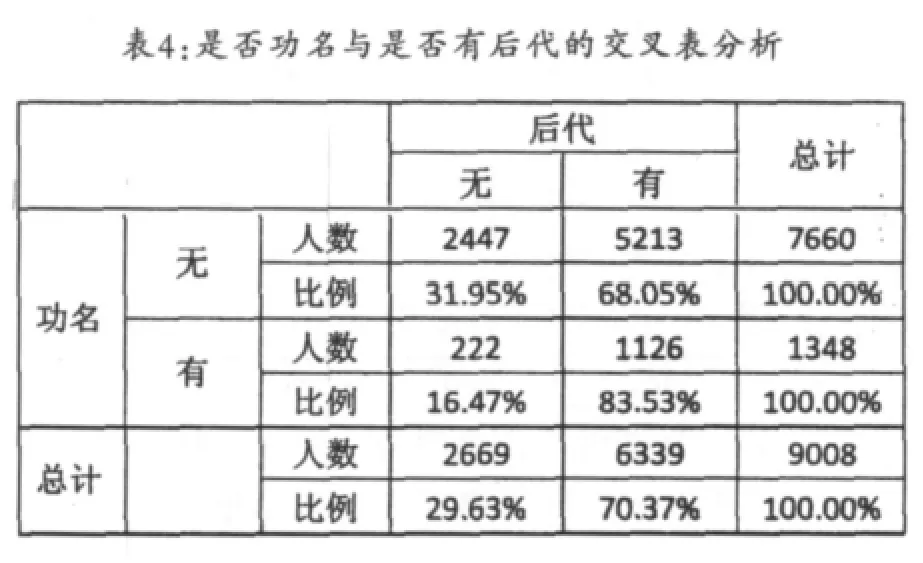

在家谱资料中,直接对个人的收入状况的记载很少,因而需要寻找其他的代用指标。本文分别选用“族长”代表经济状况、用“功名”代表社会地位。族长是整个家族的权威代表,往往由家底殷实且德高望重者出任,族长所在的支脉占有相对更多的资源;功名则是社会地位的重要指标,拥有功名者不仅可以享受到国家政权体系的资源,同时也在地方上享有一定的社会地位和声望。一方面,考取功名是需要一定的经济基础,尽管不乏穷人获取功名的例子,但通常只有经济条件较好的家庭,才有能力供养后代读书考取功名;另一方面,“捐”是获取功名的另一种有效方式,捐得的功名越多,说明家族财力越雄厚。在模型3中,族长这个变量的影响作用是很大的;功名变量虽然没有通过检验,但该变量对传嗣的作用也是正向的。进一步通过卡方分析表明,在有功名的人当中,传嗣的比例远远高于绝嗣;而在没有功名的人当中,这一差距要小得多(见表4):有功名有后代的比例为83.53%,高于无功名有后代人群的68.05%;有功名无后代的比例为16.47%,明显低于无功名无后代的31.95%,有无功名两个群体在有无后代的差异上是显著的。

?

4.过继。过继是传统社会为了维持家族香火延续而常用的一种方式。过继包括出继和入继两个方面。本文没有将过继的因素放在回归方程中,因为不论是出继还是入继,都同时包含对支脉延续的积极和消极的两方面意义。就入继而言,入继一方面可以弥补己身无后的缺憾,有助于延续香火,但另一方面,需要入继本身也表明该支人丁衰微,几近断了香火。出继的情形也类似,有可供出继的男子往往意味着人丁兴旺,但出继也造成了己身绝嗣风险的增加。因此,过继因素在延续后代方面,同时具有一正一负两相矛盾的意义,难以直接进入方程,需要另做分析。表5统计了两个家族中出入继的情况。

?

两个家族中,“无过继”群体占人口的大多数,因此,可以“无过继”群体的绝嗣概率作为参照水平。“出继1子”和“出继2子”群体的绝嗣比例略高于平均水平,意味着出继行为本身可能会损害自身的传嗣。“入继1子”群体的绝嗣比例略低于平均水平,入继可能在一定程度上起到了延续香火的作用,但“入继2子”的绝嗣比例却高于平均水平,入继对于传嗣的影响仍然值得商榷,但至少可以肯定的是,入继并不能绝对保证支脉的延续。在过继问题上,大多数时候是辈分较低者的儿子过继给辈分较高者,这意味着在某种程度上,家庭地位也会影响到绝嗣的发生。松源魏氏中有一例,兄弟二人,兄无子,弟育有一子,在嫡长子传嗣优先的压力下,弟将自己唯一的男孩过继给兄,结果导致自己一脉断绝。

五、结语

以家谱为资料的微观历史人口学在上世纪七八十年代曾盛极一时,取得一系列重要成果,形成许多对清代人口体系的颠覆性认识,其中以刘翠溶为这类研究的集大成者。然而此后,家谱人口研究开始走向衰弱,除了赵中维和侯杨方外,很少再有重要的研究成果问世。这主要是因为家谱研究在方法上已经相当成熟,如果没有在方法上进行创新,则难以取得超过前人的研究成果。原有的以家谱中的个人为研究单位建立家谱人口数据库的研究理路存在的主要缺陷,使得对家族代际关系的研究受到严重限制。将研究对象从个人转移到支脉上,则可以克服这种缺陷,并对原有的研究范式进行革新。这里的“支脉”是借鉴“家庭重构法”的基本思想,通过选择特定世系为起始点建构起来的虚拟的支脉。以支脉为研究单位建立历史人口数据库,这种方式可称为“支脉重构”。支脉重构并不排斥原有的个人为单位的人口数据库,而是在其基础上,增加了新的支脉数据,从而拓展了研究视角。

以支脉为研究单位的新视角,使得研究清代家族人口繁衍规律,检验延续香火的理想与绝嗣现实成为可能。松源魏氏和海宁查氏的支脉繁衍过程表明,在传统社会,人们所向往的那种儿孙满堂的理想情景并不多见,恰恰相反,绝嗣才是更为普遍的现实。尽管清朝人口总量在不断增长,但是绝嗣现象仍普遍发生,只有少数人能够在若干世系之后保持自己香火的延续。在死亡水平深刻地塑造着人口体系,流行病和饥荒仍频繁地造成严重的人口损失的情况下,清代人口的繁衍就极可能遵循着“优胜劣汰”的自然法则。家族中那些占据更多资源和声望的人能够提供较为充足的营养、清洁的住所以及较好的医疗卫生条件,尤其是在爆发大规模流行病和饥荒时,具有相对较强的应对能力,降低死亡水平,将自己的后代延续下去。这种优势会被逐步累积和放大,使得他们的后代规模不成比例地膨胀,逐渐占据了家族中人口的主体部分。而那些大多数的弱势人群则逐步被排挤和淘汰,最终绝嗣。人口繁衍的机会在不同支脉、不同群体之间是极不均等的。根据上述的繁衍过程可以做出这样的推测:民国初年两个家族的众多人口,往前回溯两百余年,仅仅是清初十分之一的人的后代,那么若将时间再往前推几百年甚至几千年,就极有可能仅是若干位、甚至是一两位共同祖先的后代了!推而广之,今天中国极庞大的人口可能仅是几千年前少数祖先的后裔,那么华夏民族起源于若干共同的祖先就有可能是一个客观存在的事实。

(注:复旦大学历史地理研究中心张晓虹教授对本文结论提出的建议极具启发性,特此致谢。)

注释:

[1]费孝通:《家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动》,《天津社会科学》,1982年第3期。

[2]James Lee and Cameron Campbell,Fate and Fortune in Rural China:Social organization and population behavior in Liaoning,1774-1873.Cambridge:Cambridge U-niversity Press,1997,pp.196-214.

[3]G.W.Barclay,A.J.Coale,M.A.Stoto and T.J.Trussell,“A Reassessment of the Demography of Traditional Rural China,”Population Index,Vol.42,No.4,(Oct.,1976),pp.606-635.

[4]James Lee,Wang Feng,Cameron Campbell,“Infant and Child Mortality among the Qing Nobility:Implications for Two Types of Positive Check”,Population Studies,Vol.48,No.3 (Nov.,1994),pp.395-411.

[5]李中清、王丰:《人类的四分之一:马尔萨斯的神话和中国的现实(1700-2000)》,陈卫、姚远译,北京:三联书店,2000年,第74页。

[6]李中清、王丰:《人类的四分之一:马尔萨斯的神话和中国的现实(1700-2000)》,第100-101页。

[7]Zhongwei Zhao,“Demographic Conditions and Multi-generation Households in Chinese History.Results from Genealogical Research and Microsimulation,”Population Studies,Vol.48,No.3,(Nov.,1994),pp.413-425; Zhongwei Zhao,“Coresidential Patterns in Historical China:A Simulation Study,”Population and Development Review,Vol.26,No.2,(Jun.,2000),pp.263-293.

[8]Maurice Freedman,Lineage Organization in Sout heastern China.London:University of London,Athlone Press,1958,p.28.

[9]Stevan Harrell,“Introduction:Microdemography and the Modeling of Population Process in Later Imperial China,”In Stevan Harrell eds.,Chinese Historical Microdemography.Berkeley:University of California Press,1995,pp.2-6.

[10]陈英毅:《中国族谱的产生和发展》,犹他族谱协会等编:《中国族谱地方志研究》,上海:上海科学技术文献出版社,2003年,第36-37页。

[11]Ted A.Telford,“ Covariates of Men' s Age at First Marriage:The Historical Demography of Chinese Lineages,”Population Studies,Vol.46,No.1 (Mar.,1992),pp.19-35.

[12]Ted A.Telford,“Survey of social demographica data in Chinese genealogies,”Late Imperial China.Vol.7,No.2(Dec.,1986),pp.118-148; Ted A.Telford,“Patching the Holes in Chinese Genealogies:Mortality in the Lineage Population of Tongcheng County,1300-1880,”Late Imperial China,Vol.11,No.2 (Dec.,1990),pp.116-136; 刘翠溶:《明清时期家族人口与社会经济变迁》,第5页。

[13]Zhongwei Zhao,“Chinese Genealogies as a Source for Demographic Research:A Further Assessment of Their Reliability and Biases,”Population Studies,Vol.55,No.2 (Jul.,2001),pp.181-193.

[14]Zhongwei Zhao,“Demographic Conditions and Multi-generation Households in Chinese History.Results from Genealogical Research and Microsimulation,”Population Studies,Vol.48,No.3 (Nov.,1994),pp.413-425.

[15]Liu Ts’ui -jung,“Chinese Genealogies as a Source for the Study of Historical Demography,”“中央研究院”:《“中央研究院”成立五十周年纪年论文集》,台北,1978年,第849-870页。

[16]Zhongwei Zhao,“Chinese Genealogies as a Source for Demographic Research:A Further Assessment of Their Reliability and Biases,”Population Studies,Vol.55,No.2 (Jul.,2001),pp.181-193.

[17]Stevan Harrell,“The rich get children:Segmentation,stratification and population in three Zhejiang lineages,1550-1850,”In Susan Hanley and Arthur Wolf eds.,Family and Population in East Asian History,Stanford:Stanford University Press,1985,pp.81-109.

[18]陈意新、曹树基:《马尔萨斯理论和清代以来的中国人口——评美国学者近年来的相关研究》,《历史研究》,2002年第1期。

[19]Ted A Telford,“Family and State in Qing China:Marriage in the Tongcheng Lineages,1650-1850,”“中央研究院”近代史研究所:《近世家族与政治比较历史论文集》,台北,1994年,第921-942页。

[20]劳伦斯·斯通:《英国的家庭、性与婚姻》,刁筱华译,北京:商务出版社,2011年,第40-41页。