现代汉语兼类问题研究——兼评索绪尔语言学思想的重要价值

2013-06-10王仁强

王仁强

(四川外语学院 研究生部,重庆 400031)

1.引言

兼类指词项①经过历时发展后在共时语言层面词库中兼属两个以上词类范畴的现象,在词典中体现为兼类词。比如,根据2010年出版的Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English(8th ed),当代英语中的forward是一个兼属副词、形容词、动词和名词的词条,而根据Online Etymology Dictionary(http://www.etymonline.com/index.php),其意为“前部”(the fore or front part)的名词用法始现于古英语,其意为“朝前”(toward the front)的副词用法始现于古英语,但晚于名词用法,其意为“前期”(early)形容词用法始现于1520年代,而意为“助推”(to help push forward)的动词用法始现于1590年代。兼类现象在现代英语中广泛存在。在The American Heritage Dictionary of the English Language(1994)中,就有18500个兼类词条,约占该词典词条总数的12%(Coughlin,1996)。兼类现象通常作为形态学、词汇学和语法学的研究内容,使用术语不一,有词类转化(conversion)、功能游移(functional shift)、零派生(zero-derivation)、再范畴化(recategorization)、兼类(multiple class membership)等。兼类现象不仅限于现代英语,在现代匈牙利语、德语、荷兰语等印欧语系日尔曼语族中比较常见(Coughlin,1996;

Bauer & Valera,2005;Jeek & Ramat,2009)。

现代汉语也不乏兼类现象,兼类研究成为现代汉语语法研究的难点和热点问题。正如胡明扬(1996:215)所言,“兼类问题,主要是动名兼类和形名兼类问题,是长期以来困扰语法学界而得不到妥善解决的老大难问题”。20世纪90年代以前有关兼类问题的代表性研究包括王力(1943)、吕叔湘和朱德熙(1951)、吕叔湘(1979)、钟梫(1980)、邢福义(1981)、朱德熙(1985)等。90年代以来的代表性研究包括陆俭明(1994,2003)、胡明扬(1996,2004)、郭锐(2002)、王仁强(2006,2007,2009,2010)、高航(2009)和沈家煊(2009),等等。词典是最为成功也是最为重要的语言学著作(Ilson,1985:1),现代汉语词类研究的重要成果表现为现代汉语词典中的词类标注。早在1930年出版的《王云五大辞典》就尝试为单字条目标注词类。未能区分词与非词和未能标注词类曾是《现代汉语词典》(1960)主编吕叔湘先生在该词典“前言”中指出的两大缺憾。碍于现代汉语词类标注的难度,《现汉》第1至4版都只标注了虚词和少量实词。现代汉语词典标注词类的必要性具体表现为六大优点:(一)有助于说解词的用法;(二)有助于准确释义,使释义与词类相一致;(三)有助于确定义项,尤其是功能义项;(四)有助于词类、释义和例证三者保持统一;(五)有助于提高词典的使用效率;(六)有助于解决汉语的词类问题(王仁强,2006:38)。伴随汉语词类研究的日渐深入,20世纪80年代以来国内就出版了10余部标注词类的大中型现代汉语词典。《现汉》在区分词与非词的基础上实现了全面的词类标注,此举在《现汉》编纂历史上具有重要的里程碑意义,在现代汉语规范化历程中也同样具有重要意义①《现汉》就是根据周恩来总理1956年2月6日亲自签发的《国务院关于推广普通话的指示》,由当时的中国科学院语言研究所负责编写的一部“以确定词汇规范为目的的中型的现代汉语词典”。。但是,在现代汉语词典词类标注中,兼类问题的处理尤为棘手,同时也最具争议,因为它触及词类判断的标准和依据乃至语言使用的根本原则等重大问题。

本文将以《现汉》(第5版)中的词条兼类情况为例,从词典学、认知语言学和语言类型学等视角对现代汉语的兼类问题进行系统研究,对现有研究的得失利弊进行梳理,包括对所谓汉语语法分析的“简略原则”进行评价,最后针对现代汉语兼类问题对索绪尔语言学思想的重要价值进行了评价。

2.研究设计

为实现上述研究目标,我们首先将该词典中每一个条目的词类标注情况都录入电脑,建立了“《现汉》(第5版)词类标注数据库”。在数据库建设中,对于少量词类标注不明确、涉及参见项的条目,则按照词典“凡例”的解释以及我们对词典中参见项的理解补足其词类标注信息;同时,根据“凡例”有关“单字条目在现代汉语中成词的标注词类,不成词的语素和非语素字不做任何标注……多字条目除词组、成语、熟语等不作任何标注外,一律标注词类”的说明,没有标注词类的条目及其义项视为非词语法单位,即没有标注词类信息的单字条目(及个别双字条目)或其义项就被视为语法上的粘着语素,而没有标注词类信息的多字条目则视为语法上的词组②为了统计方便,数据库中的“语素”涵盖部分非语素字条目,“词组”则涵盖词组、成语和熟语等多字条目。鉴于本项研究的重心在词而不在语素和词组,因而这种处理不会对研究结果产生实质影响。。鉴于《现汉》并未对其收录的全部条目标注词类,本文把完全标注了词类的条目称为“I类条目”,把部分义项标注了词类的条目称为“II类条目”,把完全未标注词类的条目称为“III类条目”。

3.统计结果分析

《现汉》在区分词与非词的基础上对所收条目中现代汉语的词标注了词类。在整部词典65815个条目中,完全标注词类的“I类条目”有51469条,占78.20%;部分义项标注词类的“II类条目”有2280条,占3.47%;完全未标注词类的“III类条目”有12066条,占18.33%。鉴于“III类条目”不成词(即属于语素或词组),自然就不涉及词的兼类问题,而“II类条目”比例很小,其兼类条目数量占整部词典兼类条目总数的比例也很小,限于篇幅,本文重点探讨“I类条目”的兼类情况。

3.1 兼类总体情况

如表1所示,《现汉》共有3479个兼类条目,仅占条目总数的5.29%,绝大部分条目属于单一词类。

表1 《现汉》(第5版)条目兼类总体情况统计表

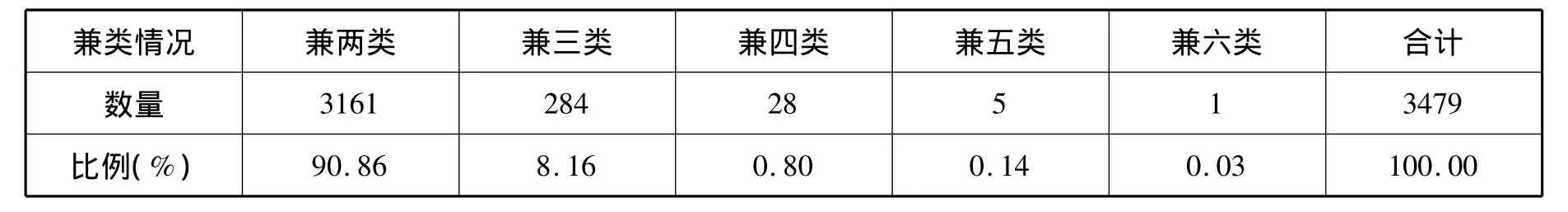

而在兼类条目中,绝大多数条目兼属2类(占兼类条目总数的90.86%),其次是兼3类的条目(占兼类条目总数的8.16%),兼4类及其以上的条目微乎其微,兼属6种词类只有1个条目。详见表2:

表2 《现汉》(第5版)条目兼类情况分类统计表

3.2 “I类条目”兼类情况统计结果与分析

如表3所示,《现汉》51469个“I类条目”中共有2778个兼类条目,仅占“I类条目”总数的5.40%,绝大部分条目属于单一词类;“I类条目”中的兼类条目比例与整部词典中的兼类条目比例(5.29%的条目属于兼类)非常接近。

表3 《现汉》(第5版)“I类条目”兼类总体情况统计表

在“I类条目”的单类条目中,名词、动词、形容词占总数的96.66%,其中名词占55.02%,动词占32.36%,形容词占9.28%。详见表4:

表4 《现汉》(第5版)“I类条目”中的单类条目内部结构

在“I类条目”的兼类条目中,以兼两类为主(占“I类条目”兼类条目总数95.36%),其次是兼三类,而兼四类和五类的条目非常罕见。详见表5:

表5 《现汉》(第5版)“I类条目”兼类条目分类统计表

鉴于兼属两类的条目有2649条,占“I类条目”中兼类条目总数的95.36%,我们不妨进一步考察其内部构成。如表6所示,“I类条目”中兼两类的条目共有37种情况。其中,名、动、形、副四类词之间的兼类(即名动、名形、名副、动形、动副和形副六种兼类)为主,共有2427个条目,占“I类条目”中兼两类的条目总数的91.62%,而名、动、形三类词之间的兼类(即名动、名形、动形三种兼类)尤为突出,共有2181个条目,占“I类条目”中兼两类的条目总数的82.33%(详见表7)。

表6 《现汉》(第5版)“I类条目”兼两类的条目统计表

说明:黑色底纹部分是单一词类的统计数字。

表7 《现汉》(第5版)“I类条目”中兼两类的典型情况统计表

进一步考察各种词长兼类条目的内部结构时,我们惊喜地发现:词长与兼类成反比,即条目越长,单类条目比例越高,兼类条目比例越低。其中,单字条目中的兼类条目比例最高(占单字词总数的16.24%),其次是双字条目(占双字条目总数的5.19%)。详见表8:

表8 《现汉》(第5版)“I类条目”词长与兼类的关联统计表

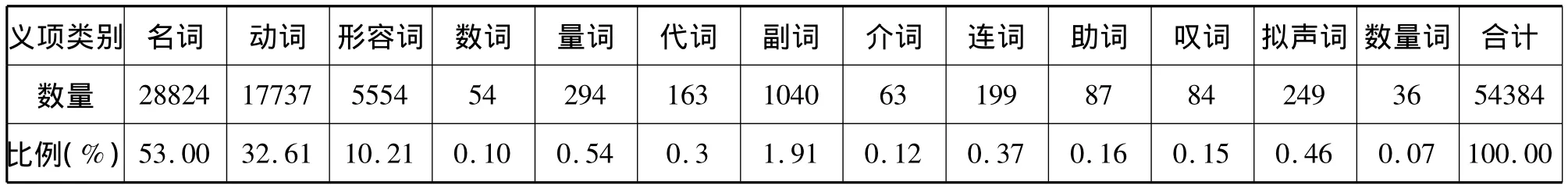

就义项收录而言,《现汉》(第5版)51469个“I类条目”共收录54384个义项,条均义项数为1.06个。其中,名词、动词和形容词义项占总数的95.83%。详见表9:

表9 《现汉》(第5版)“I类条目”义项统计表

4.讨论

上节的统计表明,在词典收录的65815个条目中,仅有3479个兼类条目,占词典收录条目总数的5.29%,绝大部分条目属于单一词类,而在成词语法单位中,名词、动词、形容词就占95.22%。在51461个“I类条目”中,仅有2778个兼类条目,占“I类条目”总数的5.40%,绝大部分条目属于单一词类;单一词类的名词、动词和形容词条目占96.66%;兼类条目中,以兼两类为主(占95.36%),而在兼两类的条目中,名词、动词和形容词之间的兼类条目就占82.33%;“I类条目”共收录54375个义项,条均义项数为1.06个。换言之,《现汉》(第5版)属于“词”的条目(即“词条”)中,存在着明显的“一词一义一类”倾向。

但是,接下来的讨论将证明,这种结果一方面不符合现代汉语使用的真实状况,另一方面又存在理论偏差和实践冲突。这种结果很可能与词类判断所采用的标准和依据不当有关,与坚持兼类要尽可能少的所谓“简略原则”密切相关,与词类判断的不当程序有关,与语言使用的经济性原则不相符合,与高阶理解型母语词典的编纂定位密切相关。下面一一阐述:

4.1 汉语词类判断的标准和依据的偏差及其影响

关于词类,学界已经达成共识:词类是根据词的语法功能划分的类别,而意义只能作为参考(朱德熙,1982,1985;Quirk et al,1985;袁毓林,1995,2005;胡明扬,1996,2004;郭锐,2002;陆俭明,2003;邢福义,2003;王仁强,2010)。尽管认知语言学常常被认为是根据语义内容来定义主要词类范畴(如名词勾画事物,动词勾画过程),但这种理解其实是片面的。根据Langacker(2009:240-241),个体词项的语法类别是根据其所参与的语法构式所决定的。不过,个体词项在语言层面词库中的词类归属绝非仅仅通过观察其参与的单个语法构式就可以轻易判断的,因为单个语法构式中的用法不一定是该词规约化用法,而可能是临时的去范畴化用法。根据语言使用理论(Usage-Based Theory),语言在本质上是一个复杂适应系统(complex adaptive system),语言知识就是语言使用的知识,因为语言结构是在使用中浮现出来的,使用频率对语言结构的认知表征和规约化程度有着重要影响,使用频率对语言演变和语言习得能够作出合理解释(Bybee,2007,2010;Bybee & Hopper,2001;Croft,2000;Langacker,2000)。有鉴于此,通过分析词项的使用模式或曰无标记句法功能将有助于准确判断个体词项在语言层面词库中的词类归属,而近年来基于语料库的语言学研究也无疑反复证明了这一点。有鉴于此,理想的词类定义应兼顾句法标记性和语义原型性两项标准:前者根据无标记的句法角色来描写词类,后者则根据原型语义内容来描写词类(Beck,2002:71-74)。其中,前者是根本的、主要的标准。遗憾的是,《现汉》(第5版)中的“名词”、“动词”和“形容词”条目却只是根据意义进行定义的,如:

【名词】表示人或事物名称的词,如“人、牛、水、友谊、团体、今天、中间、北京、孔子”。

【动词】表示人或事物的动作、存在、变化的词,如“走、笑、有、在、看、写、飞、落、保护、开始、起来、上去”。

【形容词】表示人或事物的性质或状态的词,如“高、细、软、白、暖和、活泼”。

这种基于意义的词类定义在语法教学中或许有一定作用,但决不能取代其作为语法范畴的本质定义(Quirk et al,1985:74),因为片面的词类定义不仅会影响用户掌握词类信息,更会影响编者的词类判断。研究表明,意义标准大致能够判断出一个词项的典型词类归属,而对其因去范畴化及再范畴化所衍生的功能义项则容易忽略,对各种词类中意义上的非典型成员但语法功能已经定型/规约化的兼属词类容易出现判断失误(王仁强,2006:271-272)。在没有大型现代汉语平衡语料库的使用模式调查作为基础的情况下,词典编者很容易根据条目的现有释义来判断词类,重拾词类判断的意义标准,从而难以保证词类标注的科学性,更何况词类性质所反映的组合关系还有助于准确判断词义。黄建华和陈楚祥指出,“词的组合关系是分析词义最主要的、也是最精密的工具”(2001:62)。而语料库语言学的研究则表明,只有语料库才使得通过词语的组合关系准确发现词义成为可能(杨惠中,2002:87)。基于语料库的使用模式调查很容易准确发现一个词项的无标记语法功能(并以此为基础确定其语言系统层面词库中的词类)和词义。比如,在《现汉》(第5版)中,“信仰”只有一个动词义项,但动词“信仰”却配置了唯一的一个名词例证:

【信仰】动 对某人或某种主张、主义、宗教极度相信和尊敬,拿来作为自己行动的榜样或指南:宗教~。

而基于国家语委现代汉语语料库的使用模式调查发现,“信仰”理应设立动词和名词两个义项,其中“信仰”的名词用法频率远远高于其及物动词用法①从国家语委现代汉语语料库中共检索出939条“信仰”的有效索引,重新分析后发现,其中用作主宾语的名词用法索引722条(占 76.89%),主要用作谓语的动词用法索引 217行(占23.11%)。。《现汉》第5版与第4版相比,除了添加了一个动词词类标签之外,释义用语和例证没有丝毫变化,其词类标注虽然与释义对应,但与例证并不对应。《现汉》(第5版)之所以出现词类标注与配例“牛头不对马嘴”的情况,部分原因在于动词义项的“信仰”在意义上不是一个表示动作行为的典型动词②根据Vendler(1967),动词从语义上有四个类别:行为动词(activities or actions)、完成动词(accomplishments)、实现动词(achievements)和状态动词(states)。其中,行为动词和完成动词比实现动词和状态动词动词性更强。鉴于“信仰”是一个状态动词,因而在语义上不是一个典型的动词。,而名词义项的“信仰”也不是一个具有三维实体的典型名词,因而“信仰”条目的词类判断有根据现有释义进行判断之嫌。其实,编者有关该词典词类标注的说明就已经透露了这一做法③徐枢和谭景春(2006:75)指出,“《现汉》对某些词的释义方式,尤其是对名词、动词、形容词不同的释义方式也可以在一定程度上作为标注词类的参考”。。而另一部分原因则很可能在于没有有效使用现代汉语语料库。再如,该词典把“提前”标注为动词,而基于国家语委现代汉语语料库的用法调查发现,“提前”理应标注为动词兼副词④从国家语委现代汉语语料库中共检索出685条“提前”的有效索引,重新分析后发现,其中用作状语的副词用法索引410条(占59.85%),用作谓语的动词用法索引275行(占40.15%)。;“亲身”标注为副词,而基于国家语委现代汉语语料库的用法调查发现,“亲身”理应标注为副词兼形容词⑤从国家语委现代汉语语料库中共检索出182条“亲身”的有效索引,重新分析后发现,其中用作状语的副词用法索引115条(占63.19%),用作定语的形容词用法索引67行(占36.81%)。。徐枢和谭景春(2006:84-85)指出:“词类是现代汉语语法研究中的一个十分复杂的问题,在汉语词典中为现代汉语的词全面标注词类更是一件十分繁难的工作……因此就某些词而言,词类标注很难有一个说一不二的定论。也就是说,对某类词的典型成员往往有共同的认识,处理起来也容易趋于一致,而对非典型成员的认识往往存在着分歧,处理也就会有所不同。”上述基于语料库的个案研究无疑表明,尽管根据意义容易对一个条目的典型词类归属或者一个词类范畴的典型成员迅速做出较为准确的判断,但是只有基于语料库的使用模式调查才能更为准确地发现个体词项的无标记语法功能,从而更为准确地判断其在语言系统层面词库中的词类归属。

4.2 “简略原则”的理论偏差及其影响

所谓“简约原则”其实是“兼类要尽可能少”的原则的翻版,认为这样可以简化汉语语法分析,凸显汉语的特殊性,因为印欧语词类转化被认为都有形态标志或形态变化(沈家煊,2009)。换言之,就是认为印欧语没有或少有兼类词。但实际情况并非如此。研究表明,作为印欧语的英语是一种少有曲折变化的语言,其词序变化是语法的基础,更像汉语这样的孤立语(Crystal,1997:295)。在 The American Heritage Dictionary of the English Language(1994)中就有18500个兼类词条,约占该词典词条总数的12%(Coughlin,1996)。而我们基于《牛津高阶英语词典》(第7版)3000常用词的统计则表明,其中48.12%的词条是兼类词。英语中尚且有为数众多的兼类词,那么汉语作为一种缺乏形式标记和形态变化的语言,其兼类词条的比例理应不会逊色于英语。然而,《现汉》“I类条目”中兼类条目的比例只有5.40%,虽然符合所谓兼类要少的“简略原则”,但这很可能与现代汉语词项的真实用法不完全吻合。虽然词典中的名词、动词、形容词所占的比例都达到95%以上,且多为单一词类的词条,但是其中的“名词”、“动词”和“形容词”是从意义角度定义的,词典中标注为名词、动词、形容词的条目很可能是根据释义进行判断(徐枢、谭景春,2006:75),因而存在人为减少兼类条目数量的嫌疑。而上文4.1节的三个基于国家语委现代汉语语料库的个案研究也无疑证明,《现汉》(第5版)的确存在这种根据释义判断词类而人为减少兼类条目数量现象,而这显然降低了词典编纂的科学性。

主张兼类要少的“简略原则”可以追述到1943年王力发表的《中国现代语法》、1951年吕叔湘和朱德熙发表的《语法修辞讲话》以及1954年吕叔湘发表的《关于汉语词类的一些原则性问题》。其中,吕叔湘和朱德熙(1951:12)指出,“一个词的意义不变的时候,尽可能让它所属的类也不变”。为了解决“词有定类”的问题,他们还提出了“兼类要尽可能少”的原则。方光焘(1958)把吕叔湘的观点概括为“词义不变,词类不变”。诚然,在《汉语语法分析问题》(1979)一书中,吕叔湘的观点略有变化。他指出,“语义变化可以作为参考,不作为判断的标准”(吕叔湘,1979:45)。不过,所谓“词义不变,词类不变”和“兼类要尽可能少”等主张在汉语语法本体研究中一直得到某种形式的继承(邢福义,2003:206-207;陆俭明,2003:51;沈家煊,2009)。胡明扬(2004:13-15)指出,直到20世纪90年代,一些基于词典的初步调查表明诸如动名兼类和形名兼类的比例不大之后,坚决反对兼类的才逐渐少了起来(尽管词典中兼类比例小其实并没有反映现代汉语的真实状况)。但是,在有关词类变化与义项设立关系的探讨中,不少研究者依然持保守态度,尤其是在有关自指义项的设立方面,多数研究者持反对态度(如张拱贵,1979;郭锐,1999;苏宝荣,2004;王惠,2004;莫彭玲,2004;沈家煊,2009)。在词典编纂中,人为减少义项和语法兼类的情况绝非个别现象。但是,一旦有了显性的词类标注,词典中同类条目在词类标注上的自相矛盾、相同条目在不同词典中的词类标注相互矛盾、汉语词典与汉英词典在涉及学科专业的条目上词类标注出现显著差异等现象就凸现了出来(王仁强,2009)。既然英语中大量存在兼类词并没有影响英语语法描写和英语词典的编纂,那么根据所谓的“简约原则”人为减少(汉语)兼类词数量的做法就值得反思了。

4.3 汉语词类判断的程序误区及其影响

实际上,有的汉语语法研究者过分夸大了词类的多功能,尤其是认为汉语名词、动词和形容词都是万能的词类,实际上在某种程度上就是否认实词可以分类。他们在强调汉语词类的多功能现象的同时,却忽视了词类的多个功能之间的不平等性(袁毓林,1995),从而对于兼类问题过分谨慎,甚至为了实现“词有定类”,不惜重拾词类判断的意义标准,坚持所谓的“简略原则”,人为减少兼类现象。

其实,诸如此类的误区主要源于汉语词类判断的程序出了问题,而程序出错的根源则在于在词类判断过程中犯了严重的逻辑错误。比如,不少学者认为,“汉语的动词、形容词可以做主宾语”,汉语动词和形容词做主宾语没有“名化”过程,以此凸显汉语的特殊性(朱德熙,1985;沈家煊,2009)。然而,这种观点表明,研究者在词类判断的程序上存在两个明显的逻辑错误。首先是自相矛盾的问题:鉴于个体词项在语言层面词库中的词类是根据其无标记语法功能来决定的(基于语料库的使用模式调查可以轻易发现),我们不能无视语言经过千百年的使用之后可能发生的演变而先验地(即从意义上)把一个词项定于一类(如把“干净”定为形容词),然后来谈论它具有多功能性(即可以充当多种语法功能)。这种做法显然是自相矛盾,颠倒了词类判断的程序。其次是“以偏概全”的问题,即以先验“定于一类”的个体词项的多功能性来探讨某个词类的多功能性(如把“干净”定为形容词,“干净”可以充当多种句法功能,因而形容词具有多种句法功能)。显然,这种做法不仅在理论上难以自圆其说,在实践中也难以保证词类判断的准确性。上述三个基于语料库的个案研究就是明证。

4.4 从语言使用的经济性原则看兼类问题

语言类型学与语言共性的研究表明,语言形式和意义的匹配受制于语言使用的经济性和象似性两条原则,其中经济性原则占主导地位(Croft,2002:106)。一门语言如果真是“一词一义一类”,那这门语言中“词”的数量就会多到无法学习的地步。但现代汉语中的词似乎并非如此,只不过在不科学的词典编纂过程中有些词(尤其是常用词)的多义现象被遮盖了。这种多义现象包括词汇多义性和功能多义性,而这种多义现象的产生是由于人的隐喻和转喻思维造成(刘正光,2006;王仁强,2006)。产生功能多义性的机制包括语法隐喻、语法转喻和语法化,而初始名词、动词、形容词和副词词项在使用过程中容易通过语法隐喻、语法转喻或语法化机制衍生功能多义性,其中定型的/规约化的功能多义性就应该处理为兼类(王仁强,2006)。《现汉》(第5版)单字词条的兼类比例(16.24%)之所以远远高出双字词条的兼类比例(5.19%)(参见表8),正是因为单字词条比双字词条经历了更长的历时发展,其多义现象(包括功能多义现象)自然更为普遍①古代汉语中的词以单字词为主,而现代汉语中的词以双字词为主,因此现代汉语中的单字词大多经历了数千年的发展,而双字词多半只有几百年的历史。。

研究表明,常用词项在历时发展过程中最容易因去范畴化及再范畴化而衍生功能多义性(王仁强,2006,2010)。上文4.1节中的三个条目虽然在《现汉》(第5版)处理为“一词一义一类”,但是基于国家语委现代汉语语料库的用法调查发现,这三个条目理应分别处理为动名兼类条目(“信仰”)、动副兼类条目(“提前”)和副形兼类条目(“亲身”),从而真实呈现其“一词多义多类”语言使用事实。根据国家语委2008年公布的《现代汉语常用词表》(草案),在56008个常用词中,“信仰”、“提前”和“亲身”词频排序分别是3266、2296和7188。相比之下,该词典兼类条目总数只有3479个。不难推理,该词典没有真实反映常用词条词类归属的全貌。

4.5 从用户视角看《现汉》(第5版)对兼类条目的处理

首先,人为减少兼类条目的数量虽然不能真实反映汉语用法的全貌,但对高阶母语学习者用户影响不大。与前4版相比,尽管该词典进行了可喜的修订和完善,但在条目的义项设立(含功能义项设立)上只是略有增加。比如,该词典为“亲近”和“疏远”分别增加了一个义项(功能义项),从而成为形容词和动词兼类的条目。兼类问题处理不好就容易导致词典微观结构功能义项缺失、词类标注不准、词类标注与释义和配例不协调等问题(王仁强,2006,2009)。上文4.1节中三个基于国家语委现代汉语语料库的个案研究所取得的发现就可见一斑。那么,既然《现汉》存在人为减少兼类条目数量的情况,那么它能够畅销50年的秘诀又是什么呢?我们认为,其秘诀在很大程度上在于其高阶理解型母语词典的用户定位:一方面,高阶理解型母语词典用户已经基本习得这门语言,对于一个词因隐喻和转喻所衍生的词汇多义性或因语法转喻、语法隐喻和语法化所衍生的功能多义性,完全可以通过隐喻和转喻这两种人类基本的思维方式推断出来,词典不设立引申的义项(含功能义项)对高阶理解型母语词典用户影响不大;另一方面,高阶母语词典用户主要对难词的词汇意义和拼写的需求较为迫切,而对语言生成所需的常用词的功能多义性方面的语法信息需求并不迫切。人类语言研究史表明,对一门语言的系统研究(尤其是系统的语法研究)往往源于把该语言作为外语学习的直接需求,不仅古希腊语和拉丁语如此,英语和汉语亦如此(王仁强,2006:4-6)。Atkins& Rundell(2008:400)指出,词类标注等语法信息对于英语母语词典用户而言可有可无,但对于把英语作为外语的学习者而言则必不可少。有鉴于此,对于《现汉》的高阶母语学习者用户而言,词典是否标注词类以及词类标注正确与否其实关系不大。

但是,人为减少兼类条目的数量会直接影响以下三类用户:汉外双语词典编纂者用户、汉语语法研究者用户和对外汉语学习者用户。就汉外双语词典编纂者用户而言,双语词典的词目译义必须坚持“词类对译”原则,而且调查结果也发现汉英词典的词目译义确实遵循了“词类对译”原则(王仁强,2006,2007)。不管汉外双语词典是否标注汉语词目的词类,编者通常都需要参考《现汉》等权威汉语词典来获取有关汉语词目的词类和词义信息。如果权威汉语词典存在人为减少兼类的问题,以其作为蓝本的汉外双语词典的编纂质量必将受到影响,因为词类标注是一件牵一发而动全身的大事,它直接影响汉外词典的宏观结构和微观结构,尤其影响微观结构中的义项设立、译义和配例。其次,就汉语语法研究者用户而言,词典人为减少兼类条目数量不能完整反映汉语词汇的语法信息,以此为依据的汉语语法研究也将受到影响。最后,《现汉》(第5版)日益增多的高阶对外汉语学习者用户的语言产出需求不可忽视。长期以来,《现汉》(第5版)主要是作为一部权威的高阶理解型母语词典而在母语用户中享有盛誉,但是在汉语国际推广日益成为一项“国家和民族的事业”的今天,《现汉》等权威母语词典的用户群体正在扩大,越来越多的高阶对外汉语学习者用户把《现汉》用作学习词典,其编纂瑕疵在词类标注的背景下就日益凸现出来。其实,尽管汉语母语词典和对外汉语学习词典在编纂策略上存在不少差异,但是无论哪类词典都不能背离语言使用的基本事实。即使是主要针对英语母语用户的The Oxford Dictionary of English在2003年推出的修订版中也更加重视语法信息的描述,以更好满足潜在的高阶英语学习者用户的需要(Atkins&Rundell,2008:400)。

因此,现代汉语词典编纂必须同时兼顾科学性和实用性的两条原则,这样才能更好地满足各类用户的需要。作为权威词典的《现汉》理应更好地发挥引领作用。

5.索绪尔语言学对汉语兼类问题研究的价值

索绪尔是现代语言学的重要奠基者,也是结构主义的开创者之一。其代表著作《普通语言学教程》集中体现了他的基本语言学思想,对20世纪的现代语言学研究产生了深远的影响。正如许国璋先生(1991:153)所言,“我们今天治语言学,不能离开历时与共时;语言与言语;能指与所指;组合与聚合;价值与关系这些概念,因为它们把语言的实质各用一个二项对立说透了,起了一语道破的作用”。而且,认知语言学也强调语言与言语存在着辩证关系,认为语言源于言语使用(Geeraerts,2006:27)。就现代汉语兼类问题研究而言,索绪尔语言学思想仍然具有重要的学术价值。

本文从词典学、认知语言学和语言类型学视角对现代汉语兼类问题的探讨体现了索绪尔有关历时与共时、语言与言语、能指与所指等重要语言学思想。索绪尔强调区分语言和言语,认为语言是一种约定俗成的社会心理现象。换言之,“语言和言语是相互依存的,语言存在于言语之中,是言语的抽象,同时又是言语得以实现的保证”(马壮寰,2008:15)。这对现代汉语词类研究的启示就是,有必要区分言语句法层面的词类和语言词库层面的词类:语言词库层面的词类源于言语句法层面的词类,但言语句法层面的词类不完全等同于语言词库层面的词类,只有(通过基于语料库的使用模式调查基础上)在言语句法层面体现无标记语法功能的(即规约化的)词类才等同于语言词库层面的词类(王仁强,2012)。鉴于语文词典的收录对象是规约化的词汇单位及其意义和用法,表征的是语言系统词库中语言单位的意义潜势(Hanks,2013:87),言语句法层面的词类和语言词库层面的词类的区分对词典学研究就显得尤为重要。本文把兼类界定为“词项经过历时发展后在共时语言层面词库中兼属两个以上词类范畴的现象,在词典中体现为兼类词”,这个定义显然继承了索绪尔有关历时与共时、语言与言语、能指与所指等重要语言学思想,也与Hanks(2013:214)主张语言演变呈现一种双螺旋结构的“常态与拓展理论”是息息相通的。

主张兼类要少的“简略原则”违背了索绪尔有关历时与共时、语言与言语等重要语言学思想,不能有效区分言语句法层面的词类和语言词库层面的词类。尽管郭锐(2002)也区分了词汇层面的词类和句法层面的词性,但他认为词汇层面的词性就是词语固有的词性,需在词典中标明,而句法层面的词性是词语在使用中产生的,需要句法规则控制(郭锐,2002:89-90)。显然,这种观点割裂了词汇层面的词性和句法层面的词性之间的关联,更是割裂了语言与言语的区别与联系,割裂了历时与共时的区别与联系。有鉴于此,主张兼类要少的“简略原则”是难以正确指导现代汉语词典的词类标注(尤其是兼类词的判断)的。

6.结语

文章以《现汉》(第5版)对兼类词的处理为例,从认知语言学、语言类型学和词典学等视角对颇具争议的现代汉语兼类问题进行了深入探讨。主张兼类要少的所谓汉语语法分析的“简略原则”在理论和应用两个方面都是行不通的。现代汉语的词类判断必须坚持语法功能标准,坚持合理的词类判断程序,坚持以现代汉语平衡语料库的使用模式调查为依据,避免人为减少兼类条目数量的做法。索绪尔语言学思想中关于历时与共时的区分、语言与言语的区分等对现代汉语兼类问题的研究仍然具有重要的指导意义。诚然,瑕不掩瑜,大中型汉语词典全面标注词类毕竟历史不长,有关词类标注的理论与应用研究尚不成熟,目前存在这样那样的问题是完全可以理解的。

致谢:四川外语学院张晶、张理志、祝清、郭亮等研究生参与了“《现代汉语词典》(第5版)词类标注数据库”的建设工作,特此致谢!

[1]Atkins,B.T.S.& M.Rundell.The Oxford Guide to Practical Lexicography[M].Oxford:OUP,2008.

[2] Bauer,L.& S.Valera.Approaches to Conversion/Zeroderivation[C].Waxmann:Münster,2005.

[3]Bybee,J.Frequency of Use and the Organization of Language[M].Oxford:OUP,2007.

[4]Bybee,J.Language,Usage,and Cognition[M].Cambridge:CUP,2010.

[5]Bybee,J.L.& P.Hopper.Frequency and the Emergence of Linguistic Structure[C].Amsterdam:John Benjamins,2001.

[6]Coughlin,D.A.Deriving Part of Speech Probabilities From a Machine-readable Dictionary[C]//Proceedings of the Second International Conference on New Methods in Natural Processing.Ankara,Turkey,1996:37-44.

[7]Croft,W.Explaining Language Change[M].Harlow:Longman Linguistic Library,2000.

[8] Croft,W.Typology and Universals(2nd ed.)[M].Cambridge:CUP,2002.

[9]Crystal,D.The Cambridge Encyclopedia of Language(2nd ed.)[Z].Cambridge:CUP,1997.

[10]Crystal,D.A Dictionary of Linguistics and Phonetics(5th ed.)[Z].Oxford:Blackwell Publishing,2003.

[11]Geeraerts,D.Cognitive Linguistics:Basic Readings[M].Berlin:Walter de Gruyter,2006.

[12]Halliday,M.A.K.An Introduction to Functional Grammar(3rd ed.)[M].London & N.Y.:OUP,2004.

[13]Hanks,P.Lexical Analysis:Norms and Exploitations[M].Cambridge:The MIT Press,2013.

[14]Ilson,R.Dictionary,Lexicography and Language Learning[C].Oxford:Pergamon Press Ltd.,1985.

[15]Jeek,E.& P.Ramat.On Parts of Speech Transcategorization[J].Folia Linguistica,2009(2):391 -416.

[16] Langacker,R.W.A Dynamic Usage-based model[C]//Barlow,M.& S.Kemmer.Usage-Based Models of Language.Stanford,CA:CSLI,2000:1 -63.

[17] Langacker,R.W.Constructions and Constructional Meaning[C]//Evans,V.& S.Pourcel.New Directions in Cognitive Linguistics. Amsterdam:John Benjamins,2009:225-267.

[18]Quirk,R.et al.A Comprehensive Grammar of the English Language[M].London:Longman,1985.

[19]Vendler,Z.Linguistics in Philosophy [M].Ithaca,N.Y.:Cornell University Press,1967.

[20]高航.认知语法与汉语转类问题[M].上海:上海大学出版社,2009.

[21]郭锐.语文词典的词性标注问题[J].中国语文,1999(1):150-158.

[22]郭锐.现代汉语词类研究[M].北京:商务印书馆,2002.

[23]胡明扬.词类问题考察[M].北京:北京语言文化大学出版社,1996.

[24]胡明扬.词类问题考察续集[M].北京:北京语言大学出版社,2004.

[25]黄建华、陈楚祥.双语词典学导论(修订本)[M].北京:商务印书馆,2001.

[26]刘正光.语言的非范畴化——语言范畴化的重要组成部分[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[27]陆俭明.关于词的兼类问题[J].中国语文,1994(1):28-34.

[28]陆俭明.现代汉语语法研究教程[M].北京:北京大学出版社,2003.

[29]吕叔湘.汉语语法分析问题[M].北京:商务印书馆,1979.

[30]吕叔湘,朱德熙.语法修辞讲话[M].北京:中国青年出版社,1951.

[31]马壮寰.索绪尔语言理论要点评析[M].北京:北京大学出版社,2008.

[32]莫彭龄.词汇的“词”、语法的“词”和修辞的“词”[J].语言教学与研究,2004(6):71-76.

[33]沈家煊.我看汉语的词类[J].语言科学,2009(1):1-12.

[34]苏宝荣.词的功能对词义的影响与语文辞书编纂[J].语言文字应用,2004(2):62-69.

[35]王惠.现代汉语名词词义组合分析[M].北京:北京大学出版社,2004.

[36]王力.中国现代语法[M].北京:商务印书馆,1943/1944.

[37]王仁强.认知视角的汉英词典词类标注实证研究[M].上海:上海译文出版社,2006.

[38]王仁强.论双语词典学的“词类对译”原则[J].四川外语学院学报,2007(3):41-46.

[39]王仁强.语法隐喻与汉语词典自指义项的设立——一项基于语料库的研究[J].外国语文,2009(1):100-108.

[40]王仁强.现代汉语词类体系效度研究——以现代汉语词典(第5版)词类体系为例[J].外语教学与研究,2010(5):380-386.

[41]王仁强,陈和敏.论sneeze及物动词用法的规约化——一项基于语料库的研究[P].第六届中国英语研究专家论坛,云南大理,2012年12月.

[42]现代汉语常用词表课题组.现代汉语常用词表(草案)[M].北京:商务印书馆,2008.

[43]邢福义.词类辨难(修订本)[M].北京:商务印书馆,2003.

[44]徐 枢,谭景春.关于现代汉语词典(第5版)词类标注的说明[J].中国语文,2006(1):74-86.

[45]杨惠中.语料库语言学导论[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[46]俞士汶.计算语言学概论[M].北京:商务印书馆,2003.

[47]袁毓林.词类范畴的家族相似性[J].中国社会科学,1995(1):154-170.

[48]袁毓林.基于隶属度的汉语词类的模糊划分[J].中国社会科学,2005(1):164-177.

[49]张拱贵.词的同一性和词目的分立问题[J].辞书研究,1979(1):60-74.

[50]中国社会科学院语言研究所.现代汉语词典五十年[M].北京:商务印书馆,2005.

[51]钟梫.汉语词典标注词性问题[J].辞书研究,1980(1):68-93.

[52]朱德熙.语法答问[M].北京:商务印书馆,1985.