索绪尔语言学哥白尼革命意义之所在(之一)

2013-06-10王寅

王 寅

(四川外语学院 外国语文研究中心,重庆 400031)

1.序言

我们都有这样的体会,作为一位老师前后授课内容不可能做到完全一致,所说话语,所授内容,乃至观点要完全吻合,这是难以做到的。索绪尔思维十分活跃,充满创造力和革命精神,在没有教材(自编讲义)的情况下,再加上是隔年讲授普通语言学(授课达六年之久),所讲内容前后不一,当属正常现象,不足为怪!且再考虑到他还在不断思考、继续发展,观点有所出入,当属正常!想一想乔姆斯基,在近半个世纪中观点有多次变化(有学者说他是三年一小变,十年一大变)。若干不同版本的索绪尔普通语言学教程也是例证。

(1)1916年巴利和薛施蔼(Bally&Sechehaye)的《教程版》;

(2)1957年日内瓦大学戈德尔(Godel,Bally的学生)的《溯源版》;

(3)1958年伯尔尼大学恩格勒(Engle,为 Godel的学生)的《校订版》;

(4)1972年意大利语言学家毛罗(Mauro)的《评注版》;

(5)1990年斯留萨列娃的《札记版》;

(6)1996年的《橘园手稿》。

它们难免会在同一版本或不同版本之间有不吻合或矛盾之处。再加上不同读者有不同的解读心得,这真的就应了后现代哲学中的一句名言:“One hundred readers will produce one hundred Hamlets.”(有100个人读哈姆雷特,就有100个哈姆雷特)。

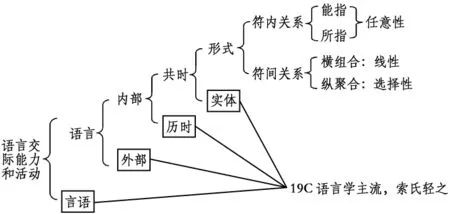

我们知道,索绪尔深受西方形而上哲学的熏陶,在“追问世界真理”的统摄下追问语言之本质,且将二分原则娴熟地运用于语言分析,大刀阔斧地切下了四刀,又划出两次对分,以其为基础建构了现代语言学理论体系。我们完全可以说,索绪尔的语言学是一种全新地研究“二分对立关系”、“关门打语言”的理论,这足以可见索氏兼有哲学和语言学两栖类大师的高超水平。(王寅,2013)笔者据此画出图1,以便读者能更明晰地理解索绪尔的结构主义理论和哥白尼革命意义之所在。

亦有学者指出,索氏并没有完全取弃,是否可将其归结为“二元切分,重一轻一”,即他在进行了一系列二元切分之后,采取了“重视一项要素,轻视另一项要素”的策略。我们认为,要能深刻理解索绪尔理论的意义,必须将其置于整个西方语言学发展历史和当时哲学人文大潮中加以审视,还要考虑到能体现索氏哥白尼革命精神及其创新能力,因此,可将其立场统一到“历史比较语言学”的对立面来论述较为妥当。正如许国璋(1983)所述,索氏对历史比较法表示出厌恶和抵制的情绪。因此,他的基本方法可归结为“二元切分,留一弃一”,这是一种典型的“逻各斯中心主义”。他虽未公开声明“留一弃一”,但这一立场在行文中多有显露。他(1916:230)在全书的结尾公开坦言应将“语言”视作语言学的“the only true object”。岑运强(1996)也认为“他总的精神是‘两条路不能同时走,我们应该有所选择,它们应该分开走’”。

图1 索氏理论的哥白尼革命之精神所在

索氏认为,其他学科都是先有研究对象,然后再运用不同观点对其考察,而语言学不是这样的,其研究对象不是事先确定的,而是后于观点的。他(1916:8)指出:Rather,one might say that it is the viewpoint adopted which creates the object.因此,语言学的研究对象不是先设的,而是遵循了“先有观点,后有对象”的路径。这样,我们就能更好地理解图1了,他先确立了一系列二分观点,切下了四刀:切除了异质的言语表达、复杂的外部干扰、多变的历史因素,然后锁定了“同质的语言内部的共时形式系统”为其惟一的研究对象。这为日后的“建构派”出场做好了理论铺垫。

“二分原则”和“关门立场”在20世纪语言学研究中产生了深远影响。例如布隆菲尔德根据这一原理也提出了一系列二分,如“内部位置vs绝对位置、粘着形式vs自由形式、向心结构vs离心结构、完整句vs小型句”等;乔姆斯基二分了“深层结构vs表层结构、词库与句法、语言能力vs语言运用、名词短语vs动词短语、限定语vs名词、原则与参数、输入与输出”等;韩礼德二分了“语言潜势vs实际言语行为”。音位学、语义成分分析法(CA)等都是建立在二分对立基础上的研究方法,为语言学开辟了一条全新思路。另外,语言学界还有“语义vs语用、词法vs句法、形式vs意义、词典vs百科全书”等二分学科,这些都受到形而上学和索氏二分法原理的影响。

2.语言交际能力和活动

人类区别于其他动物的本质性差异在于前者有“langage”,该术语在国内有多种译法,如:群体语言、语言能力、语言交际能力、泛言语活动等,笔者暂且将其译为“语言交际能力和活动”,字数虽多了点,但表述较为准确。索氏认为它是面貌天定,具有天赋性、自然性,其根本特征在于人获得了“语言分节”的能力,将“未分节的思维”与“可分节的声音”相结合,形成了可分解的个别单位(原本混沌不清的思维在langage的作用下分解和排列为个别单位),此时能指和所指相结合产生“form(形式)”,它才使得思维变得明晰起来(Saussure 1916:110-111)。人,通过人本精神和语言等可以重新认识或创造现实(这也是“文化”的一种定义),从而使得人不仅有了像动物一样“在线加工(on-line operation)”的能力,更为重要的是在其基础上形成了“下线加工(off-line operation)”的能力(王寅2007:175),如叙述不在眼前的事物或事件,描述昨天或明天的情形,乃至虚拟新的世界(包括神话、寓言、文学创作等),这都得归功于“语言”。

索氏(1916:11-12)基于“语言交际能力和活动”画出“言语交际回路图”,笔者(2001:196)将其称为“循环交际图”,其中既包括内部的心理要素(能指和所指),也包括外部的物理性声波。

索氏为能明确划定语言学的研究对象,找准其目标,娴熟地运用西方哲学中基本原则“二分法”,对“语言交际能力和活动”进行了一系列切分,正是这些切分构成了他语言学理论的研究目标——“关门打语言”。昔日已有许多学者详细论述了索氏主要贡献在于系列二分,但是我们认为,这些二分处于不同层面上,其间还潜存着一个较为连贯的顺序。笔者为能将索氏系列二分法思想阐述清楚,现将这些二分观点按照逻辑顺序排列如下,以便于读者能更好地理解结构主义语言学理论,准确地掌握索氏哥白尼革命意义之所在。

3.四刀二分、留一弃一

3.1 第一刀

索氏认为,“语言交际能力和活动”包括“语言能力(langue),简称‘语言’”和“言语活动(parole),简称‘言语’”这两大要素(屠友祥,2002:78),前者是群体基于实际使用所抽象概括出的共享产品,是一个族语的抽象体系,也是组织言语所必需的系统知识,具有普遍性、整体性、系统性、同质性、被动性;后者则是个别人在日常交际中具体的言说表达,具有个体性、具体性、零散性、异质性、主动性。“语言vs言语”实质上是“一般vs个别”、“抽象 vs具体”、“理性 vs感性”、“社会vs个人”的关系。(范晓,1994)

这是典型的形而上哲学的研究方法,充分贯彻了“透过现象看本质”的基本原理,从“多”中获得“一”,从“杂”中提出“纯”,从“异”中留下“同”,即全力将言语使用过程中种种杂乱和变异的现象排除出去,终而可使语言研究的对象具有高度的“同质性”和“确定性”,为现代语言学“提纯”和“同质”了研究对象。此一划分,意义重大。

自此之后,现代语言学将与语言系统(1920年代布拉格学派才开始用“结构”来解释系统,故而有了“结构主义语言学派”)无关的变体因素打入了言语的冷宫,研究对象被限定在超脱了具体的、混质的言语表述之外,聚焦于具有同质化、自足性的语言系统,并以此为出发点确定了语言学的研究方法、研究手段和研究程序,这标志着现代语言学作为一门学科分支正式登场,脱胎于历史比较法,开启了现代语言学理论的新时代。

乔姆斯基的TG理论也得益于这种同质化思潮,进一步发展了索氏的语言自足观,不考虑语言外其他要素也能自我运转,他还将这一观点扩展到了语言的句法层面。他从人工智能中引入了“模块论”,粗暴地将语言切分为三大模块:句法、音位、语义,认为句法也具有自足性,可脱离语义和语用单独运行,语言学家只要研究心智中先天的句法运算过程,就可解释“语言如何来自于心智”这一老大难问题。

结构主义语言学阵营还基于这一切分,分出“音位学vs语音学”、“语言的句子分析vs言语的句子分析”、“语言的语法vs言语的语法”、“语言的语言学vs言语的语言学”等。同时,这也为日后语言学界进一步细分“理论语言学vs应用语言学”、“宏观语言学 vs微观语言学”、“语义学 vs语用学”、“类型vs标例(Type-Token)”、“图式 vs例示(Schema-Instance)”奠定了理论基础。

索氏还明确说明,语言系统主要由“词典”和“语法”构成,他说(屠友祥,2002:80):“我们可以简捷地说,一部词典和一本语法书呈现了蕴含于整体语言内的合理而恰当的形象。”这就给其后若干年的语言教学埋下了伏笔,在索氏“关门派”的影响下,外语教学中过分强调了“词汇学习”和“语法结构”这两大板块,所谓的“句型法”、“替换法”都是这一思想在语言教学理论中的具体性外在体现,其要害是忽视了语言的交际能力和语用意义。

第一刀切分还包含如下四点创新意义:

(1)明白地将具有先验性的“语言系统”置于至高无上的地位,它具有内部秩序,处于研究的中心位置,其余一切均取决于它(屠友祥,2002:75)。也就是说,“语言系统”是凌驾于个体人之上的、且先于个体而存在的无形系统。这与语言哲学的基本观点相同,或也推动了语言哲学的创立。索氏与西方早期语言哲学家属于同一年代,他们对语言的认识有相通之处,不足为怪。

(2)直接面对语言本质,这与胡塞尔的现象学十分相通。我们知道,胡氏于上世纪初开始创建“现象学”,反思了自然研究方法论,冲出当下流行的实证主义(只观察和分析事实)的束缚,超越事实的设定和先见,主张将一切“实体”与“先见”置于括号中悬置起来、存而不论,专心关注“非实在的存在”,大力倡导用“另一只眼看”事物的本质(或曰还原事物本质),从而创立了一门“不是作为事实,而是作为本质的科学”,从而开创了一种把握事物本质的全新研究范式。索氏或许受其影响,或殊途同归,排除了多变的、难以把握的言语,解构基于实证主义建立起来历史比较的方法,将注意力直接聚焦于语言本质之上,从而为语言学作为一门科学奠定了基础。

(3)既然语言具有至高性,从而也就批判当下流行的“语言工具论”和“人类中心论”。从古希腊亚氏时代的先哲们就将语言视为人类交际的工具,从近代起(如笛卡尔)很多哲学家主张将“人主体”置于中心位置,这种观点流行了二千多年,索绪尔和其他语言哲学家一起,深刻反思了这一传统观点,以图扭转人与语言间的关系。

(4)索氏据此还强调了语言学中的整体主义方法,以否定历史比较语言学的“原子主义”方法。屠友祥(2002:24)认为,整体语言是同质化整体,个体必须凭借整体语言才能有运用群体语言的能力,必须经由社会化之物才能将群体语言显现出来。

有学者认为索氏对方框中4者予以排除,从而实施了一条“一分为二、留一弃一”的策略(陈保亚,1997)。也有学者认为他所切分出的两要素之间具有辩证的联系,并没有完全抛弃方框中要素,仅是非重点而已,或索氏本人还未来得及研究(信德麟,1993)。但我们发现,就第一刀切分来说,索氏的态度还是坚决的。他说,“ the only true object of study in linguistics is the language,considered in itself and for its own sake”,且将这关键话置于全书最后,以求取得“画龙点睛、突出显明”的效果。亦有学者认为这句话是两位编者加上去的,通过对照1950年代发现的索氏手稿,并没有这句话,但在《第三次普通语言学教程》中,我们依旧可感觉到索氏(屠友祥,2002:79)表示出了某种程度的“留一弃一”思想,他说:“整体语言可分离开来研究,为研究整体语言,没必要考虑群体语言的其他要素。倘若其他要素与整体语言搀和起来,就不好研究了。”(整体语言相当于本文中的“语言”或“语言系统”;群体语言相当于“语言交际能力和活动”)。他(屠友祥,2002:81)还说:“如此,我们确须将整体语言作为惟一的根本的现象来着手。”对同样的索绪尔出现了多种不同的解释,在后现代哲学视野中此乃正常现象。

评述:有学者认为这一刀切得好,很重要,具体明确了语言学的研究对象,即“社团共有的封闭系统”;也有学者认为这一刀切得不好,甚至根本就切不出来!马泰休斯等主张用功能的观点来分析语言结构,认为语言不完全是同质的,也不完全是异质的,语言研究不应仅局限于结构方面,还应研究在社会大环境下的交际情境中话语的使用(杨信彰1996)。很多学者(如霍德克罗夫特)认为,切除言语的语言学研究范围很窄,不利于了解语言的整体面貌。另外,当前学界所反复重申:“在语言的教与学中应强调语言运用能力”,也是与这一刀切分相背道而驰的。

范晓(1994)则从辩证法的高度批判了这种二分法,“一般”本来就存在于“个别”之中,抛开“言语”,哪来的“语言”?不应当把“言语”的表达形式说成“非语言”,因为每一种语言研究,都是以可以观察得到的、现实交际中活生生的话语为对象的,否则,语言研究将会成为无源之水,无本之木。一句话,这一切分是不科学的,架空了理论,搞乱了思想,迷惑了学界。科学研究当遵循从个别到一般,从具体到抽象的程序,将两者截然分开,断不可取。杨信彰(1996)也对这一切分提出了质疑,参见下文第四刀。

这不正应了我国古人左丘明的一句名言“皮之不存,毛将焉附?”

3.2 第二刀

索氏披沙沥金,将与语言有关的诸如“社会、民族、文化、人本、地理、政治”等外部现象分割出去,为语言学留下来一席之地,确定了语言学的研究对象。这些外部要素有其自身的规律,它们不是语言系统本身的必然规律,因此不应当成为语言学所关注的中心,必须排除在外。这就犹如用什么材料制作象棋并不重要,它对于象棋游戏的规则系统无关紧要,若要增加或减少一个棋子,这种系统内部的改变将会对“棋法”产生重大影响。为了能巩固和细化第一刀的切分,索氏进一步排除了与语言系统有联系的外部因素,且明确指出应当重点关注内部的组织结构,以确保实现“关门打语言”的战略目标。

索氏虽在《教程》中述及了历史语言学和地理语言学,且篇幅还不小,这些内容本来是安排在整个课程的开始部分,以说明语言的复杂性(信德麟,1993),从而引出“关门战略”,明确和限定现代语言学的研究对象和目标,据此就可将内部语言学定义为“从共时的角度把语言作为一种符号价值系统来研究”,从而引出了第三、四两刀的切分。

索氏虽述及语言的“社会性”,有时还将其视为一种“社会现象、社会力量、社会事实、社会意识、社会制度、集体习惯、集体意识、群体规则”,但通过笔者(2011)的深入分析,他所说的“社会性”与我们通常基于社会语言学(语言反映社会文化、与社会共变等)所理解的“社会性”不是一回事,正因如此,索氏的这一观点与他所要实施的“关门战略”并不矛盾。

(1)首先,索氏所说的“社会性”,主要指语言系统为群体(而非个体)所创造和共享,得到了群体确认和共同约定。索氏(1916:13)明确指出:“这(指语言)是社团成员(the members of the community)通过言语实践累积而成的宝库,潜在地存在于每个人的头脑中,或更精确地说,潜存在由个体组成的一群人(a group of individuals)的头脑中的语法系统。对于任何单一个体来说,语言永远是不完整的,它仅完整地存在于集体(Collectivity)之中。”也就是说,抽象的语言系统出自于集体,受制于社团意识,是一种集体习惯,具有约定俗成性、集体惰性,任何个人都不能丝毫修改(Saussure,1916:71)。有了这一限制,就可将潜存于集体意识中的规则确定在同质化的范围内,才能保证语言学理论具有普遍性,这才是建立“普通语言学”的基础。而只有“普遍”和“概括”了,其理论解释力就大了,作为一门学科才更具指导意义。正如许国璋(1991:144)所言:“……从语言学(也许是一切科学)发展着眼,立说也许是更为重要的。愈是概括的学说,普遍意义也越大,解释力也越强。一时只有立说而缺乏实证,后人可以补充,也可以修改。索绪尔就是一个例子。”

(2)构成语符两要素的能指和所指之间的联系没有什么严格的选择限制(Saussure,1916:76),因此,这两者的关系具有任意性,但一经社团确认之后,就有了约束力。这就是索氏(1916:71,91)的论点:“The signal,in relation to the idea it represents,may seem to be freely chosen.However,from the point of view of the linguistic community,the signal is imposed rather than freely chosen.”“It is true that a synchronic law is imposed upon speakers by the constraints of communal usage.”语言只有在社团群体之中才具有约定俗成性,任何个体不能任意加以改变。这就是索氏所说的“语言社团性”、“强制性”。为防止国内学者将其与社会语言学中所说的“社会性”相混淆,笔者用“社团性”代替“社会性”,因为谈到社会性,人们总要考虑到很多外部的社会因素。而索氏赋予“社团性”以特殊含义:语言为社团全体成员所共享,独立于个体之外,个人无权修改。这从他对“为何将语言视为社会产物”(屠友祥,2002:10)所作出的明确解释可得到佐证:它是由社会成员之间通过契约而确立的一整套符号。这就是语言所具有的“群体共享性”,个体无权修改。

(3)涂尔干等在社会学中区分“社会vs个人”,且认为社会学当以抽象的“社会”为研究目标。索氏受其影响,区分出“语言vs言语”,且认为语言学应当与社会学一样,当以抽象的“语言”为研究目标。

(4)孔德、涂尔干等还提出了将社会学分为“静态学”和“动态学”(方光焘,1997)的思想,索氏将这一方法移植到语言学中,这就有了共时语言学和历时语言学之分。

(5)从上分析可见,索氏并非真的要从社会角度来考察语言的演变和发展,而意在强调语言的群体规约性。语言系统中要素的关系是通过人与人之间的集体约定而达成共识并被遵守的,这里就隐含了哲学界后来提出的“共识真理观”和“主体间性”的重要命题。因此,索氏所说的“社会性”并不影响他实施“关门”之策略,也与我们通常所理解的“社会语言学”不同(王寅,2011)。

评述:正如上文所说,语言与言语不可分离,那么语言的内部要素和外部要素也是难以分开的!索氏坚持把内部语言学作为语言学唯一的研究对象,硬性地切除外部要素,这一刀不知从何切下,何为内部要素,何为外部要素?学者们普遍认为,采取二元的方法切下的这两刀,充其量仅只是个理想化的假想而已,它不仅在语言研究中,而且也其他诸多领域,既不切实,也非可行!

著名的社会语言学Labov认为,“语言学”本身就是“社会语言学”,因此在语言学前加“社会”二字是多余的(Krititiansen & Dirven,2008:2;顾曰国,2010:213),足以可见,语言是与社会休戚与共,永不分离的。语言既反映社会现象,也受制于社会因素。顾曰国(2010:214)也持同样的观点:“索绪尔所看到的语言的社会性,是指他所界定的语言符号系统存在于社团的集体意识中,个体使用者只有使用权,而没有修改权。”因此,我们认为索氏在论著中所说的“社会性”与我们通常所理解的社会语言学的基本原则不完全相同,主要是指语言的群体共享性和个人权限性。

功能语言学、情境语言学、语用学(用法论、言语行为等)、应用语言学等都强调语言内与外多种要素相结合,主张研究语言的功能用法、交际行为、事件场景,这都已与索氏仅关注“内部要素”相背离。认知语言学更是坚决反对索氏和乔氏所信守的“关门法”,大力倡导“回归生活世界”、重视“日常语言用法”。其核心原则为:语言是人们对现实世界进行互动体验和认知加工的产物,人心智中的认知方式在很大程度上是基于对外部世界的互动体验而形成的,物质决定精神,实践产生能力,外部世界是形成内部认识的基础,当采用内外相结合的方法,方能识得语言真面貌!

当今学界亦已突破内部语言学(又叫微观语言学)的束缚,打开了“语言的大门”,走出了索氏的限制,开始重视外部语言学(又叫宏观语言学),边缘各种与人类交际相关联的领域(如心理学、社会学、人种学、法学、人工智能),一批跨学科语言理论如雨后春笋般涌出,如:心理语言学、社会语言学、社会心理语言学、人类语言学、认知语言学、言语交际学、民俗语言学、地理语言学、社会信息语言学、文化语言学、数理语言学、统计语言学、计算语言学、代数语言学、工程语言学、生理语言学、病理语言学、生理神经语言学、辅助语言学等。倘若一味信守内部语言学的理念,这些学科恐怕会永不见天日。

细细想一想,内部与外部这一刀怎么也切不下,即使硬性切下了,那也只能是主观任意而为之。

3.3 第三刀

正如Matejka(Voloshinov,1929/1973:165)所指出的,“索氏二分语言与言语,实际上已经暗含了共时与历时之间的切分。”索氏为了与前两刀相呼应,又切下了区分“共时vs历时”这关键一刀,阐明了这两种研究各自的对象和方法,且将注意力锁定于前者,从而与他的老师们(德国莱比锡大学的新语法学派)分道扬镳,严厉批判当时流行的历史比较学派,对其实施了一次震荡性反动。

索氏(1916:87)用“纵切vs横切”树干作比,形象地解释了这两种方法的区分。纵向切下后得到的是树干成长的历史过程;横切后得到的是纵向纤维的特定平面,是树干成长过程中某一相对静止的时期或状态。他还用下棋作比,我们只要知道现在的下棋规则即可,而不必了解其发明者和发展史。历史比较语文学青睐于纵向研究语言发展史,最终词语和语言的来龙去脉,明显受到当时流行的“实证主义”哲学观的影响,过分注重语言事实,强调外在的、可以观察得到的、零散的实在现象,将人类不同时期的断代状态做一贯通性的历史比较,以能获得语言变化的过程和规律,拟构出原始语言形式,建立语言谱系图,但没能触及语言的本质。正如新语法学派的思想大师保罗所说:一切原理都是语言史的原理;语言唯一科学的研究是历史方法(赵蓉晖,2005:33,221)。

“史(历史)”即“时(时间)”,在语言研究中考不考虑“时间要素”成为结构主义与历史比较法的分水岭。索氏站在这历史的关键节点上,反思并挑战了当下流行的历时研究潮流,敢于顶风而上,逆流而行,基于前两刀毫不犹豫地切下了重要的第三刀,划分出了“共时性vs历时性”,且在此基础上进一步排除出“时间因素”,扭转了“历时语言学”的主流方向,悬置历时法(相当于动态观),锁定共时观(相当于静态观),直接追问语言的本质——共时性语言形式系统,这是因为他认识到任何层次的语言要素只有在共时状态下才能“构成关系、确认自身、参与操作、产生价值”,所以,只有从共时角度才能把握语言这个价值系统,掌握系统中的各种形式关系,看清任何秩序的语言事实,这就是索氏的语言科学本体论。

有了这一刀,语言之门被紧紧关上。这一理论取向具有鲜明的时代针对性,也最具富有挑战性革命精神。也许只有如此,才能实现形而上学统摄下的语言理论研究:透过语言现象获其本质。

共时研究主张从语言内部的结构系统入手来描写其“共存整体”,发现以共时连贯而存在的语言状态,因为语言在任何层次上的要素都是基于共时性状态而形成各种关系的。当然索氏也认为,在系统本身的调控和安排下其中某些要素也可能发生演化和调变,也就是说,共时系统隐含着变化,历时受制于共时系统。但这一观点并不影响他实施“重共时、轻历时”的基本方针。正如索氏(1916:83)所说,“The contrast between the two points of view—synchronic and diachronic — is absolute and admits no compromise.”(在共时观和历时观之间的对立是绝对的,容不得任何调和。)

可见,索氏切下的这一刀进一步“净化”和“提炼”了语言学研究对象,保证其“同质性”,足以可见索氏的深邃思想!索绪尔在谈到历史比较语言学时说“我们必须作出反应,抵制老学派的邪道,而这种反应的恰当的口号是:观察在今天的语言和日常的语言活动中所发生的情况……”(许国璋,摘自赵蓉晖,2005:21,86)。所谓的“普通语言学”中的“普通”,就是要“通论”各语言,而不在于一系一族,若能在一种学说下通论人类的各语言,就必然要批判历史比较语文学,抛弃历史发展变化,在历时的纵轴上横切出一个共时的水平轴来建立语言通论,这才有通论的可能。这一刀变革了研究方法,改变了发展进程,从而使得现代语言学从传统的语文学中独立而出,奇葩独开,门派自立,为世人所关注。

亦有很多学者指出,“共时vs历时”、“状态vs演化”之分不是索氏的发明创造,而是基于俄罗斯喀山学派的“静态vs动态”之别的基础上发展而来的。但我们认为,索氏对这一区分的重要性做出了较为详细的论述,且还将其作为基本原则和出发点,建构了他的“共时价值系统理论”。特别是索氏在这对区分中还蕴含了“共时状态vs历时状态”、“共时事实vs历时事实”、“共时规律vs历时规律”等观点(皮鸿鸣,1994),这似乎与喀山学派的观点不可同日而语。

评述:辩证唯物论和历史唯物论告诉我们,一切事物既呈现出相对的静止性,也具有绝对的变化性,人类的语言也一直处于历史地运动和发展的状态之中。索氏之前的欧洲主流学派过分强调历时、动态,而忽视共时、静态,这是不妥的;但索氏又过分强调共时和静态,将注意力导向了另一个极端,这也是错误的。Voloshinov(1929/1973:2)就批判了索氏的“共时vs历时”之分,大有“机械唯物论”之嫌。Tynjanov和Jakobson于1927年就曾指出:“现在亦已证明,纯粹共时论仅是一种幻想…… 每个共时系统都有其过去和将来,它们都是一个系统中不可分离的结构成分。”Jakobson和Tynjanov于1928年又指出,在“共时vs历时”之间的二分对立也就是“系统vs演化”之间的二分对立,一旦我们认识到每个系统必然作为演化而存在,演化也不可分离的具有系统本质,这种二分对立在原则上也就没有什么意义了(Vo-loshimov,1929/1973:164,187)。Jakobson 后来的批判更为尖锐,他(1985:31)说:“把共时和历时分开,导致了极大的断裂和危害……结果是误导。”诸如词源学、语法化、语言史、语族划分、历史语言学等学科,运用历时法亦已为语言研究做出了重要贡献,揭开了语言中的许多奥秘,这已成为语言理论中不可或缺的重要财富。因此,索氏在共时和历时之间切下的一刀,割裂了语言研究互为融洽的两个维度,势必导致语言研究的“偏食”。人是靠双脚行走的,为何要“单脚跳”呢?很多学者们早已充分认识到这一方法的局限性。

前苏联不少语言学家就反对索绪尔把断代研究和历史研究割裂开来(徐思益,1980)。我们知道,马克思主义基本原则是“社会实践、阶级斗争”,因此,持马列立场的语言哲学家也严厉批评了索绪尔的语言观(Volosinov,1929;Lecercle,2006),坚决反对索氏所主张的“关门派”内部语言学、语言是系统的共时观等,认为人类语言与社会、历史、文化、政治、意识形态等要素密切相关,是一种处于运动和发展状态中的现象,应当从社会实践和人本精神的角度来研究外部语言学。

Saeed(1997:300-301)指出:“目前,忽视历时语言学的倾向遭到功能学派的质疑。功能学派认为,语言结构在长期的使用和变化过程中,在(和相对于)当前语言用法理解中得到了进化,这是显而易见的。如在语法化的过程中,词汇范畴可能随着时间会变成功能范畴,独立的词可能会变为屈折形式,这为普通语言学和认知分析方法提供了证据。”因此,离开历时的共时研究有严重缺陷,当然离开共时的历时也是不完整的,不可偏信。当前在认知语言学理论框架中的语法化研究,从认知角度进一步揭示其内部的重要机制,大大深化了对语言的认识。这就是说,历时与共时两者当兼顾。(Hopper & Traugott,1993:2;Sweetser,1990:148)双脚走路比单脚跳更稳、更快、更有效(王寅,2006:134)。

3.4 第四刀

前三刀是这一刀的保障,就可从共时性同一平面来分析语言内部要素的关系和系统。这一刀也是前三刀的落脚点,将“言语、外部、历史”这三大类要素切除出在外之后,语言学就可聚焦于研究“语言结构内部形式上的关系和系统”。“关门”了,剩下的只能是“形式系统①汉语中的“形式”有多重意义:(1)可指与实质或内容相对的形式,因此,汉语中有缺乏实际内容的“形式主义”一说,曾是批判之列的对象。(2)西方哲学的根基是“形而上学”,其中的“形”实际上是“本质”之义,与(1)不可混为一谈。(3)索绪尔语言理论中的“形式”,相当于“系统”或“结构”,它反映了语言的本质——共时的符号价值系统,它与“形而上学”有相同之处。(4)我们还常用“形式化”来指数学上的公式,它是脱离若干具体数字而建构起来的抽象化代数式,如“(x+y)2=x2+2xy+y2”。我们所说的形式语义学,就是主张用像数学公式一类的形式逻辑式来表示抽象的语义内容,以代替模糊的人工语言,可望揭示掩盖在表达层面下的深层逻辑结构,以防误解。因此,只有掌握了不同“形”的含义,才能更好地理解和掌握哲学和语言学中的有关要点,否则就很容易误入歧途。”,因此索氏的语言学理论只能是形式主义的。这一刀的主要意义在于:

(1)反思了亚里士多德的本质论。亚氏曾将世界的本质概括为“形式(form)”和“质料(material)”,两者的统一就可界定一个事物。而索氏认为语言的本质在于形式,而不是质料,这正体现出对亚氏传统本质论的一种哥白尼式的反思。

(2)一反流行的写实之传统,颠覆陈旧的客体中心论。20世纪西方(后)现代哲学文化思潮的主要特征之一是“毁灭客体、关注主体”。从图1可见,被索氏前三刀切除在外的“言语、外部、历史”都属于语言的“实体(或质料)”,关注的都是混质的、现实的、有血有肉的语言客体,索氏认为只有将它们切除之后,在剩下的对象中才能清晰可见语言本质(即形式:关系的总和)。他说,“语言本身即为形式,而非实体(1916:120)”,须把表现符号的各种“物质性实体”与符号的“关系性形式系统”分离开来,抛弃前者,张扬后者,这便是索绪尔所说的“语言系统”,它是潜藏于日常实际言语活动背后的形式机制,这才是语言学所需要研究的对象,且是唯一的、真正的对象(the only true object),(1916:230)。他甚至喊出了“为语言而研究语言(for its own sake)(ibid)”的口号,使得他的理论不可避免地打上了“唯美主义”的理想主义烙印。一句话,索氏追求的是:实现语言学研究从“形而下(能感觉到的现象)”进入到“形而上(不能感觉到的内部形式关系)”的超越,作为理论模式自有可取之处,但充其量仅为语言研究方法之一。这亦可见,索氏顺应了时代发展的潮流“摧毁客体”,或者说,他也推动了这一时代潮流的发展。

(3)最终实现了“关门策略”。凭借这一刀,索氏终于将语言之门彻底关闭上了,可专心治理语言的“形式系统”。他将“形式”落脚于“系统内部的组织关系”上,同样用二分法在“形式”内部切出了两刀:符内关系和符间关系,这与他一贯的“关门”方针完全相符。每个符号都具有内部的“能指(音响形象)”与内部的“概念”相结合的形式,这种“符内关系”与外部世界没有直接关系,它在语言系统中所具有的“价值”仅体现在它所具有的“差别”与“对比”的特征上,每一要素的价值决定于要素与要素的对比和相对关系,它是系统的产物。每个要素都以自己为中心,与周围的线性共现(横组合)或潜性并存(纵聚合)的要素相互对立,形成对比,获取价值。一句话,语言中只有“关系”,除此之外别无他物;语言是纯粹价值系统,它仅取决于各项要素之间的关系。我们可将其总结为“系统产生关系、关系决定价值、价值规定意义”。

评述:根据辩证法“对立统一”的观点,矛盾双方永远是“既对立、又统一”。没有实体,何来的形式?形式是不可脱离于实体而独立存在的,索氏这种忽视语言实体和用法的思路,充其量仅为语言学研究方法之一,具有一定的历史意义,绝不可将奉为“圣经”!很多学者认为(杨信彰,1996),结构主义过分强调语言形式,忽视其另一面“言语活动、语言使用”,大大影响了许多语言学家的思路,使得语言学的研究方向很早就产生了偏离。

为能信守同质性的“形式”,不仅要排除“实体”,还要排除“语义”,因为语义也具有异质性,因而出现了人们常说的“结构主义重结构,轻意义”现象。乔姆斯基沿其方向,(至少是早期)继续实施“关门打句法、忽视语义”的策略。他还融入了那个时期盛行的科学主义理念,主张用“形式化”的方法来演算句法如何从头脑中深层结构转换为实际使用中表层结构的过程,虽流行了一个时期,但于1970-1980年遭到第二代认知科学和认知语言学的严厉批判。语言学研究的大门终于敞开了,体验哲学和认知语言学所大力倡导的“体验观”和“人本观”,正是对索氏、乔氏“关门”思想在理论上的反正,“归纳法兼演绎法”和“基于用法的模型(Usage-based Model)(王天翼,2010)”等亦已为学界所广泛接受,必须从鲜活的言语表达来概括规律,也是对这种切分在方法论上的批判。

[1]Hopper,P.J.& E.C.Traugott.Grammaticalization[M].Cambridge:CUP,1993.

[2]Jakobson,R.Verbal Arts,Verbal Sign,Verbal Time[M].Edited by Krystyna Pomorska and Stephen Rudy.Oxford:Blackwell Publisher Ltd.,1985.

[3]Kristiansen,G.& R.Dirven.Introduction—Cognitive Sociolinguistics:Rationale,Methods and Scope[C]//G.Kristiansen & R.Dirven(eds.).(CLR 39)Cognitive Sociolinguistics:Language Variation,Cultural Models,Social Systems.Berlin:Mouton de Gruyter.2008.

[4]Lecercle,J.J.Marxist Philosophy of Language[M].Leiden:Brill,2006.

[5]Matejka,L.On the First Russian Prolegomena to Semiotics[C]//V.N.Volosinov.Marxism and the Philosophy of Language.Cambridge,MA.:Harvard University Press,1973.

[6] Saeed,J.Semantics[M].Oxford:Blackwell Publishers Ltd.,1997.

[7]Sweetser,E.From Etymology to Pragmatics:Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Strucutre[M].CUP,1990.

[8]Volosinov,V.N.Translated by Matejka,L.& I.Titunil.R.Marxism and the Philosophy of Language[M].Cambridge,MA.:Harvard University Press,1929.

[9]陈保亚.20世纪语言研究中的同质化运动[C]//赵蓉晖.索绪尔在中国.北京:商务印书馆,2005:322-336.

[10]岑运强.再谈语言和言语、语言的语言学和言语的语言学[C]//赵蓉晖.索绪尔在中国.北京:商务印书馆,2005:220-228.

[11]范晓.语言、言语和话语[C]//赵蓉晖.索绪尔在中国.北京:商务印书馆,2005:200-210.

[12]方光焘.涂尔干的社会学与索绪尔的语言理论[C]//赵蓉晖.索绪尔在中国.北京:商务印书馆,1997:178-186.

[13]顾曰国.当代语言学的波形发展主题之一:语言、符号与社会[J].当代语言学,2010(3):193-219.

[14]皮鸿鸣.索绪尔语言学的根本原则[C]//赵蓉晖.索绪尔在中国.北京:商务印书馆.2005:304-321.

[15]索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,1980.

[16]索绪尔.索绪尔第三次普通语言学教程[M].屠友祥,译.上海:上海人民出版社,2002.

[17]王天翼.从“意义用法论”到“基于用法的模型”[J].外语教学,2010(6).

[18]王寅.语义理论与语言教学[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[19]王寅.认知语法概论[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[20]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[21]王寅.体验人本观视野下的认知符号学[J].外语研究,2011(3):1-11.

[22]王寅.再论索绪尔与语言哲学[J].山东外语教学,2013,待发.

[23]信德麟.索绪尔《普通语言学札记》(俄文版)评介[C]//赵蓉晖.索绪尔在中国.北京:商务印书馆,2005:114-133.

[24]许国璋.关于索绪尔的两本书[C]//赵蓉晖.索绪尔在中国.北京:商务印书馆,2005:77-113.

[25]许国璋.许国璋论语言[M].北京:外语教学与研究出版社,1991.

[26]徐思益.论语言的共时性和历时性[C]//赵蓉晖.索绪尔在中国.北京:商务印书馆,2005:229-245.

[27]杨信彰.索绪尔的“语言”和“言语”理论[C]//赵蓉晖.索绪尔在中国.北京:商务印书馆,2005:211-219.

[28]赵蓉晖.索绪尔研究在中国[C].北京:商务印书馆,2005.