曼宰龙佛寺僧舍外墙壁画探究

2013-04-29赵云川安佳

赵云川 安佳

[内容摘要] 在西双版纳小乘佛教寺庙壁画中,最为著名的是勐海县勐遮镇曼宰龙佛寺僧舍外墙壁画。这幅壁画不仅见证了该地区傣族壁画的历史悠久,同时也代表了傣族本土[1] 壁画的较高水平。本文将在田野考察的基点上,对该壁画的源起、内容题材、形式风格进行梳理和阐述。

[关键词] 小乘佛教 壁画 本土化 独特性

勐遮镇是勐海县相对较大的坝子,是傣族群众较为集中的居住区。勐海县近300座佛教寺庙,其中勐遮镇就有80多座。镇政府地处坝子中心即乌龟山脚下[2],沿着乌龟山共分布着该镇所属的5个村子——曼章岭、曼宰龙、召庄、凤凰村、曼垒,均为勐遮壁画相对集中且水平较高的所在;而曼宰龙佛寺僧舍外墙壁画是其中最具历史价值和艺术水准的壁画,是佛寺壁画中具有傣族本土文化特征的典型作品。让我们走近壁画,走进壁画,去探索它形成的渊源。

一、壁画的前世今生

据曼宰龙佛寺院碑铭所示,该寺建于公元748年,曾修复三次。寺院由主殿、僧房、鼓房等组成。目前在新建的主殿内外墙上有2007年由泰国佛教壁画画师茨昂艾等人所绘的佛传故事画。僧房的内墙上还画有印度风格、斯里兰卡风格的佛传故事壁画。这些壁画皆不在本文的讨论之中,这里只对绘制于僧舍外墙上的壁画进行分析。该壁画被置于与佛寺主殿有廊檐连接的僧舍外墙上,距离地面有两米多高(图1)。这种将壁画装饰于建筑走廊外墙上的形制,在勐海县佛寺中十分常见。据文物部门考证,这些壁画始绘于清代,由到泰国留学回国之后还俗的傣族画工所画[3],距今有140多年的历史。《勐海县志》对此有明确记载:“曼宰龙佛寺壁画绘于傣历1230年(公元1868年),寺内的造像、绘画艺术集中反映了佛寺艺术的独特风格,尤其是佛寺的壁画,绘画艺术精湛,成为宝贵的文化遗产,是西双版纳州内保存完整且具有代表性的壁画。”[4]

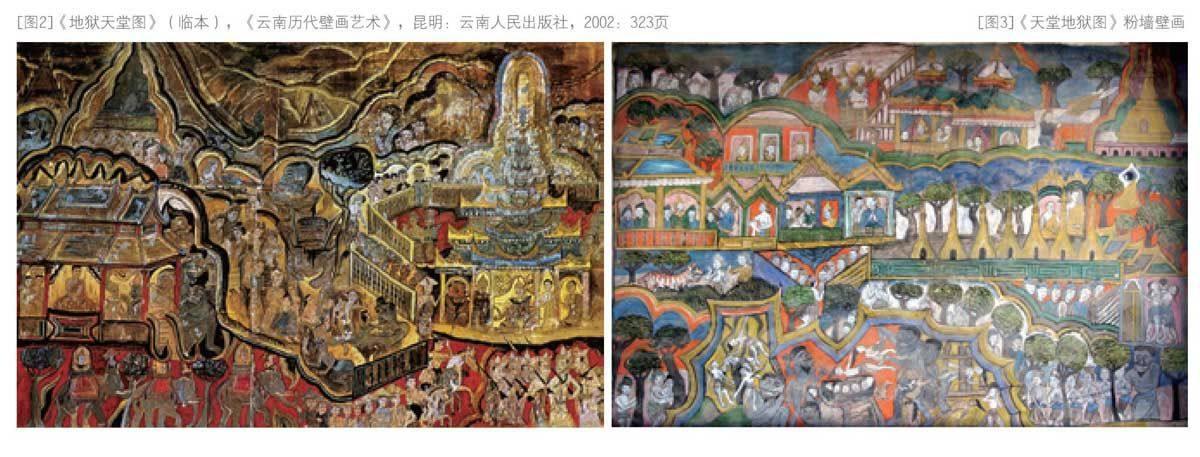

不过,我们今天所能看到的壁画,是1987年在原有清代壁画的基础上重新摹绘的。对于这些壁画,人们很难想象其原貌,也难以判断原来的壁画与在此基础上重新摹绘的壁画这两者之间的差异。20世纪80年代初,云南省文化厅曾组织画家赴西双版纳、德宏等地,对一些优秀的寺庙壁画进行过抢救性临摹,这为我们提供了难得的佐证。尽管当时临摹的材料多用高丽纸、宣纸,工具多为毛笔,并使用矿物质的现代国画颜料还有水粉等,与绘制在墙壁上的原壁画会有一些出入,但进行临摹的人员多为艺术造诣很高、造型能力较强、绘画技巧熟练的画家,并且本着现状临摹(即根据实际状况如实临摹)[5] 的原则,故其临本能够比较真实或准确地反映出原画的面貌。

笔者将自行拍摄的壁画与临本《天堂地狱图》(图2)[6]进行比较,发现两者在画面结构、布局、造型特点上没有太大差别,在人物造型的形态、动态以及画中傣族男女的着装、头饰还有魔鬼的形态和表情等方面差异不大;相比较而言,色彩上的差别比较明显一些,即壁画韵味更足,临本墨色更浓。而1987年摹绘的临本色彩更鲜亮,色调对比更强烈,并且多用平涂手法,画面更具装饰感。当然,如果说重新摹绘的壁画和临本存在着一些差异的话,主要体现在以下方面:首先是材料不同,一是墙面,一是纸本;所用工具、颜料也有区别。其次是绘制者不同,一是民间艺人或僧人画工,一是具有很高艺术水平和专业技能的专职画家,他们对壁画形式的理解和对造型细节的处理会存在差异。再有就是绘制观念的不同,一个是复原临摹,尽量恢复原画最初的面貌;一个是现状临摹,尽可能地保留遗存现有的面貌。因此,很难说是1987年的重新摹绘更接近原画,还是临本更接近原画。但整体上可以推断,两者与清代原画差别都不太大。

当然,不论考古研究还是艺术观赏,后人复制的壁画根本不能与原画相提并论;因此,原画遗迹的不复存在不禁让人感到惋惜。但退一步讲,1987年新摹的壁画还比较接近原画的艺术水平并且完整遗存至今;相比当下许多地方大兴土木进行推倒式重建致使寺庙早期壁画几乎完全消失的情况,曼宰龙佛寺僧舍外墙壁画还能为人们提供一种清代壁画的视觉依据和想象空间,实属难得。可以说,拥有这些壁画的曼宰龙佛寺之所以被列为西双版纳州的重点文物保护单位并不断地吸引人们前去考察和观摩,也是其壁画具有较高艺术水平和文化价值使然。

二、壁画的内容辨识

曼宰龙佛寺僧舍外墙壁画共有八铺,其中五铺置于南墙,三铺置于东墙。壁画的尺寸有七铺均约为182厘米×258厘米;另有一铺因屋檐斜角墙面所限,画面呈三角形,整体面积比前七铺的长方形画面减少一半还多。尽管每一铺画面的尺寸不算大,但内容丰富,构图饱满,人物众多,场面宏大。壁画题材分为三部分:一是宣传因果报应规则和扬善惩恶思想的天堂地狱图;二是歌颂忠贞爱情和追求正义的行善积德思想的傣族民间故事;三是颂扬释迦牟尼伟大一生的佛传故事。

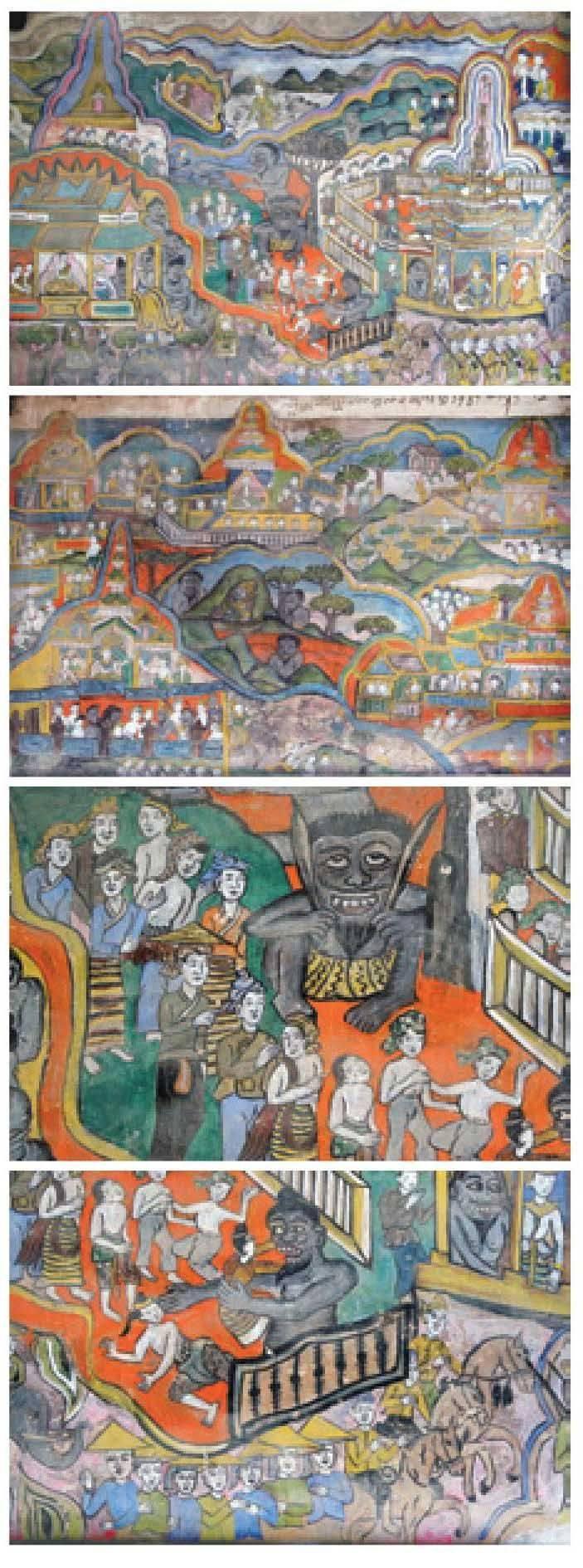

南墙上西起第二铺壁画的内容为《天堂地狱图》(图3),这是傣族佛寺壁画不可或缺的重要内容。关于天堂地狱的景象,《傣族简史》曾对西双版纳宣慰街大佛寺佑巴勐宝座正上方的《天堂地狱图》进行了详细的阐述:“图为横幅,分上、中、下三格,中格九格分住九神,即善恶执法者,除一神留守外,其余八神皆去人间巡视善恶。房之入口处有一神手执一薄,负责检查死者生前善恶,由执法神指给上天入地之路。上格为天堂、凡间十六层,入第一层,可任意取食;第二层,可自由恋爱;第三层,男女隔离,潜心修行;第四层,世间万物,心欲取之,必自来之……直至第十六层,满目空旷,一切皆无。十六层之外,尚有一最高境界,曰 ‘允力板,不在天,不在地,存乎于自身而又排斥自身。善修彻悟,万物皆空,忘却自我,若槁木死灰,即达于‘允力板。下格为地狱,叫‘莫阿那唱,占全图2/3。大凡上天堂路窄,下地狱路宽,生前积善好赕者上天堂,积恶不赕者下地狱,若善恶各半,则可于二者中选择。上天堂者可复入地狱,入地狱者则永远不能复升天堂,地狱内执法神‘榨勇皮班,面貌狰狞,死者正以生前所犯罪恶被施之以相应刑罚。”[7] 遗憾的是,这幅壁画现已无遗存。而曼宰龙的壁画将天堂与地狱复杂曲折的世界表现得活灵活现,可谓是现今所能见到的内容最丰富、描绘最精彩的《天堂地狱图》壁画。

在这铺壁画中,其内容也分为三格。中间为现实中的人间生活,有虔诚拜佛者,也有享乐偷情者。人死后皆要过“凉亭”,清算其在世时的所作所为,根据其德行判定是升天堂还是入地狱。“地狱内若干魔鬼,面目狰狞,各死者正依据生前所犯罪恶,被施以相应刑罚;大斗进小斗出者用斗复盖,使之永生不见天日;大秤进小秤出者用刀割其肉,使天秤平衡;对帕召许愿不诚,或对官家撒谎者,用鱼钩钩其舌悬于空中;礼佛而又酗酒者,用棍夹其发悬于空中;对各种犯罪者,或挖双眼,或以铁钳穿太阳穴,或驱上铁刀树”(图4、图5、图6)[8]。画面中,天堂的情景其实是傣族宫廷生活的写照,人们理想中的极乐世界是能穿上傣族王宫贵族的服饰,过着丰衣足食、无忧无虑的安逸生活。地狱则与之形成鲜明的对比:有打入地狱后被利剑般的树枝穿透身躯者;有被夹板夹住活活夹死者:有被魔鬼扔进滚烫油锅里煎炸者;有不守妇道被猛虎追赶者。壁画虽然没有一一画出全部酷刑,但所表现出的地狱之恐怖和酷刑之残忍,还是让人看后惊心动魄。

紧挨着《天堂地狱图》左右两边的是可称为《三界图》(或称《太平世界与魔鬼干扰》)的两铺壁画(图7、图8)。“三界” 即欲界、色界、无色界,是佛教吸取印度古代神话传说和古印度教中关于“天”的种种说法提出的。这三界中,欲界为最低境界,为具有食欲、淫欲的众生所居,包括“五道”中的地狱、畜生、饿鬼和人;色界位于欲界之上,为已离食、淫二欲的众生所居,其“器”(宫殿等)及“有情”仍为“色所属界”,即仍离不开物质;无色界在色界之上,为无形色众生所居[9]。依据佛教善恶报应和禅定修行的教义,世间一切“有情众生”皆在三界“轮回”不已。佛教也将三界看作是“迷界”,认为从中解脱达到“涅”才是最高理想[10]。在三界中,总有“魔”、“鬼”的干扰和破坏。“魔”在梵语和巴利语中的全称为魔罗,意为扰乱、破坏、障碍及杀者、夺命者;又称恶魔,是指夺取吾人生命而妨碍善事之恶鬼神。佛教中的“魔”是“指能扰乱身心、破坏好事、障碍法善者。印度古代神话传说欲界第六天‘他化自在天之魔波旬为魔王,其眷属为魔众”[11]。波旬常率眷属到人间破坏佛道,诱劝人造恶,令退人善根。佛教采用其说,并以一切烦恼、疑惑、迷恋等妨碍修行的心理活动为魔。另,佛经中所言之阿傍、罗刹、山精、杂魅等,皆为鬼神。如罗刹,意译为“暴恶”、“可畏”,其性情暴戾,喜欢在夜间活动,时常出没于坟地,常会化作种种形象,残害人命。

释迦牟尼成佛后,率领弟子乔陈如、跋提、跋波、摩诃男、阿说示等到处行游传教,长期受到魔鬼的干扰。这些魔鬼住在荒野山林,常出来寻食,扰乱人间。在曼宰龙壁画中,魔鬼肤色黝黑,体形巨大,一副贪婪、丑陋、凶煞的形象(图9、图10)。他们或在山林野外挡道拦截行路之人,或混入宫廷城镇,施以魔法,挑起事端,惹事生非,祸害民众,使太平的世间充满混乱和恐惧。

这些壁画对现世社会与魔鬼干扰的描绘,其主旨与佛教的因果报应思想有紧密联系。凡笃信佛教、遵守佛法之人,可进入“允力板”(天堂);凡虐待父母、抢劫偷盗、非法占有他人财产、恶意中伤他人、谋财害命、大量屠杀动物者,必然被拖进“莫阿那唱”(地狱)。因此,“从善才能进入涅槃,作恶必定下地狱”[12]。在壁画中,魔鬼一方面是指对人欲的食色诸性进行引诱和怂恿,以一切烦恼、疑惑、迷恋等妨碍修行,判定世间众生的德行诸相,凡善行不坚、禅定不深者,必遭诱惑,落入地狱,遭到惩治;而只有遵守戒律、克服贪欲、乐善好施者,才能脱离生欲界,最终步入极乐世界。

南墙左起的第四、五铺壁画是傣族传说故事,从故事情节辨识,《召烘帕罕》的故事表现得较为清晰(图11):在勐巴拉纳西王宫,善良的王后南尖达玛生下一个小王子,遭到六个王妃的妒忌。她们趁王后产后昏迷,将小王子扔出宫楼外,并找来一只刚出生的小狗,派人向国王禀报说王后生了一只狗崽。国王听后大发雷霆,将南尖达玛赶出王宫(图12)。南尖达玛悲痛地抱着小狗崽离开王宫,来到离城很远的一对园丁夫妇家,与他们相依为命,艰难度日。谋害王后的六个王妃也生下了六个王子,备受国王宠爱。不过,她们谋害王后的计谋,早被天神帕雅英看破,就在她们将王后生的小王子扔下宫楼时,帕雅英迅速投下了一片云将婴儿接住,把他带到达娃丁沙宫里,交给自己的妻子南苏扎腊王后抚养,并给小王子取名叫召烘帕罕。小王子7岁那年得知自己的身世,立志要找到自己的亲生母亲。帕雅英交给他一柄神剑和仙丹,并让金石凤凰带着召烘帕罕飞下人间。终于,召烘帕罕找到了南尖达玛,并与母亲、园丁夫妇一起住在花园里。转眼过了几年,召烘帕罕长成了英俊的小伙子。他经常到城里与他的六个兄弟玩“麻嘎里罕”(傣语,古时的一种棋子),并赢了他们的六板金子(图13)。在一次回家路上,召烘帕罕遇到了妖魔,六个兄弟以为召烘帕罕一定会被妖魔吃掉,这样便可以寻回他们输掉的金子,却发现召烘帕罕用宝剑除掉了妖魔。六个兄弟回宫后谎报父王说他们除掉了恶魔,国王听后便让他们去寻找多年前被恶魔抓走的国王的母亲。六个兄弟只好硬着头皮又来跪求召烘帕罕。召烘帕罕得知自己的祖母被恶魔劫走,就毫不犹豫地答应了六个兄弟的请求。他骑着金石凤凰越过大海,独自来到满是野兽和鬼怪的森林,打败了妖魔,带回了奶奶。但六个兄弟趁召烘帕罕不备将他用乱棍打死,回宫禀报说是他们救回来的奶奶。天神帕雅英用仙水救活了召烘帕罕,让他在祖母的帮助下与父王相认,并接回了南尖达玛,一家人终得团圆。六个邪恶的王妃和她们的儿子,被开裂的大地吞没,掉进了可怕的地狱[13]。

在《召烘帕罕》这铺壁画中,通过“一图多景”的散状式布局,将诸如王妃弃婴、王后南尖达玛被赶出宫、与园丁夫妇、召烘帕罕寻母、召烘帕罕赢六兄弟、六兄弟跪求召烘帕罕、祖母被魔鬼掠走(图14)、召烘帕罕骑凤凰救祖母(图15)等情节表现得都很生动,让人一目了然。

另外两铺壁画分别表现的是《召树屯与楠木诺娜》(图16)和《松帕敏》[14]。前者讲的是板加王子召树屯(意为勇敢的王子)与孔雀神女楠木诺娜的爱情故事;后者讲述了勐藏巴王子松帕敏因二王子召刚挑战其王位引发战争给百姓带来灾难的故事,故事中的松帕敏毅然放弃王位,带领妻儿逃出宫廷忍辱远行[15]。不过,单从画面上看,很难看明白其情节内容。如前者并没有按照诸如召树屯王子、勐董板孔雀国的七个姑娘、猎人、告别、爱情、拴线礼、战争、灾难、追赶、团圆等故事中的重要人物和关键情节进行表现;后者由于屋檐斜角对画面尺寸的限定,没有表现松帕敏继承王位、逃出宫廷、妻离子散、民众推翻凶残暴君召刚、松帕敏重新当上国王等诸多情节,而是抓住了重点内容,即描绘出宫廷内讧以及所引发的战争场面(图17)。

东墙上的两铺壁画组成《释迦牟尼生平》。左边的一幅是《瞿昙出家》(图18),表现出画面上的主人公幼年思禅、出游感苦(图19)、夜别妻儿、夜渡凡尘、削发更衣、劝请回宫、苦行六年、牧女献糜、诣菩提场、树下静悟、三魔女引诱、众魔败阵、大悟成佛等释迦牟尼成佛前的行迹;其中佛斗群魔的情节十分生动:释迦牟尼在须弥座上大彻大悟,将要成为世尊时,遭遇到魔王波旬三个女儿欲染、能悦和可爱的诱惑以及群魔的恫吓和挑战。正在他奋力抵抗时,土地之神郎妥落尼及时出现,她扭动美丽的长发,化作奔流的大河,冲走了群魔。在这里,郎妥落尼是小乘佛教壁画中特有的角色,其形象也深得傣族民众喜爱。右边的一幅为《释迦牟尼传教》(图20),画面中清晰地描绘出行游教化、付诸诸天、龙宫说法(图21)、普渡众生、双林灭度、均分舍利等情节,表现了释迦牟尼成佛后的一生伟绩——四处游说,化度生众,直到生命终点,涅槃而去。

三、壁画的造型特征

如上所述,曼宰龙佛寺僧舍外墙壁画在形式风格上是典型的“傣族本土型”,这是因为这类壁画较少受到汉族文化的影响,是一种外来文化与本土文化交融后逐步形成的具有地域特色和独特风格的壁画样式。从地域上看,西双版纳地处云南最南端,与缅甸接壤;从历史上看,傣族与泰国的泰族、缅甸的掸族是同根同族(均属百越);在经贸和文化上,自古以来傣族与泰缅等国交流频繁;从南传佛教由南向北推进的线路看,西双版纳是我国最早传入佛教的地区,这里从古至今的宗教活动均十分兴盛,佛寺遍及各县镇村寨。尽管佛寺的建筑样式、壁画的形式风格皆为境外引进,最初的壁画由泰缅画工所作;但随着时光的推移,傣族逐渐培养出了自己的画工,壁画样式上也被融入本土文化,逐步形成傣族独有的特色。

从曼宰龙佛寺僧舍外墙壁画的构图看,皆采用“一图多景”的散状式连环画布局,其画面弱化甚至完全不考虑客观现实中远近、比邻的视觉关系,而是用起伏很大的曲线将画面分割成若干部分,众多的人物、景物依曲线的分割而随意布置,以形成相对独立的画面。如在《瞿昙出家》《释迦牟尼传教》组画中,同一铺画面上多次出现太子的形象,通过空间的转换表达不同时间、不同环境的诸多情节,并连贯为一个完整的故事。壁画还通过鸟瞰甚至透视的视角,将屋宇窗内的人物活动、帐幔背后的场景甚至是人的脑海中想象的物象直接呈现在画面上,使画面充满了奇幻的感觉。

在人物形象上,曼宰龙佛寺壁画强调外缘轮廓和栩栩如生的动态,以独特的变形体现出独有的风格。这种变形不是经过艺术处理的结构变形,也不是为变形而变形,更不是艺术家追求自我表现、突出个性的变形。这种变形因画工受到实际操作的局限而普遍存在,是不自觉的自然而然的变形,是力求画准而不达同时又无统一限定、无现成标准的一种变形。这样的壁画形象难免显得幼稚笨拙,但不乏生动、质朴的乡土气味,具有民间艺术的特点,体现出民间的造型规范和美学趣味。在线和色的表现上,壁画讲求以线立骨,重彩赋之,但疏于细致刻画,呈现出某种远离中原的蛮荒气息。

曼宰龙佛寺壁画传达着浓浓的宗教气息,但也融合了作者所及的客观现实和主观想象,故壁画上的物象表现是对现实社会的一种折射和写照。如在《双林灭度》(图22)中,释迦牟尼的出家弟子和俗家弟子们无不泫然流涕,纷纷从四面八方赶来,瞻仰佛的遗容,缅怀佛的功德,参加由大弟子摩诃迦叶主持的葬礼和在拘尸那伽城天冠寺的举火焚化。画面上人物众多,但人物大多只被画出上半身或者头部,重重叠叠的人物形象紧紧相随,按照富有动感的线路排列,一一走到圆寂后被火化的佛祖前告别。僧人或捶胸顿足、嚎啕大哭,或掩面而泣、木讷呆滞,其悲伤气氛如同现实中的殡葬场面。

另外,画面中充满着世俗感和功利性:画上表现的王子和佛陀皆为普通常人一般,并没有被神化;不像汉传、藏传佛教壁画那样,多通过中心式、拱卫式、对称性的构图以及加大主尊的形体尺寸,将佛陀推至唯我独尊、至高无上的位置。相反,为了突出地狱的阴森恐怖,却把魔鬼画得比佛陀的形象更高大、更突出(图23)。从这里可以看出,作者不完全从客观现实考虑,也遵循教义和功利的要求,以寻求宗教的神圣性。他们将佛陀描绘成常人,这样一来,既拉近了神与信徒的距离,使佛有亲和感,又使人笃信虔诚赕佛,行善积德,来世定能得到好报。将魔鬼画得很大,是让人心生恐惧,规范言行,遵守戒律,以起到防微杜渐、作恶必惩的震慑作用。

富有想象力和浪漫的风格是曼宰龙佛寺僧舍外墙壁画中的突出特点,如《瞿昙出家》中的《三魔女引诱图》(图24),佛经故事记载:魔王波旬想阻挠释迦牟尼圆成佛果,便命令三个魔女前去蛊惑他。她们凌波微步来到释迦牟尼身前,桃面嫣然,殷勤献媚。但释迦牟尼深心寂定,视而不见,犹如莲花出污泥而不染。三个魔女不肯死心,竭尽种种妖娆之态、淫蝶之状,释迦牟尼使出法力,使魔女显出骷髅骨节,皮包筋缠,丑状鄙秽,从而自感惭愧,匍匐而遁。令人感到诧异的是,在画面中,三个魔女并不像传说故事中那样妖娆多姿作引诱状,则是以现实生活中年轻女子的形象现身,摆出典型的傣族舞姿,其优美的身材和富有节奏的动作,仿佛就是现实中傣族舞蹈的生动再现。虽然其他壁画多是将被释迦牟尼施法后的三魔女变成又老又丑的妇人,而在这里,却是画成三位皈依佛门、双手合十、向佛祖作揖的傣族女子。壁画的描绘并不囿于经书内容,充分表现出作者的某种自由想象和对理想的追求。

整体来看,曼宰龙壁画充分表现了傣族现实生活中的风貌和风俗。在以傣族寺塔建筑和民居竹楼为原形描绘出的尖塔楼阁和伽蓝殿之中,有讲经布道的法者和专心听讲的信众,有乘象骑马出游的仪仗和远道而来的访客,有扛枪步行的士兵和骑马行进的村民。在这里,佛陀与现实中的和尚并无区别,大地女神郎妥落尼与一般傣族妇女也无两样;还有许多头裹包巾、上身赤裸,穿着短裤、双腿布满黥刺的男性(图25),真是傣族民众纹身习俗的真实写照。当然,壁画所表现的也是一个人兽同在、神魔共存的世界(图26):一边是佛祖传教,一边是魔鬼干扰;一边是涅槃与众僧哭丧,一边是宴饮歌舞;一边是来往出行的众生,一边是地狱魔鬼的食人和骚扰。总之,壁画通过富于幻想和夸张的描绘,无羁地表现出人们对现实与宗教中的虚幻世界的认识和理解。

(赵云川/北京服装学院教授、博士;安佳/北京服装学院教授、博士)

注 释

[1] 笔者在考察、分析了傣族地区100余座有代表性的佛寺壁画后,归纳出傣族佛寺壁画形式风格的五种类型:一、傣汉文化交融型;二、傣族本土型;三、现代傣族画工表现型;四、模仿境外样式现代变异型;五、现代境外画师型。详见安佳:《傣族佛寺壁画研究》(博士学位论文),北京:中央民族大学,2009。

[2] 这是一座坡度平缓的山包,不高也不大,只因地形像乌龟而得名“乌龟山”。

[3] 据本寺负责人岩三嫩说,该壁画是由泰国还俗回国的一位傣族画工所绘。

[4] 云南省勐海县地方志编纂委员会《勐海县志》,昆明:云南人民出版社,1997:782。

[5] 壁画的临摹一般分现状临摹、真实临摹和复原临摹等。

[6] 临本《天堂地狱图》援引王海涛《云南历代壁画艺术》,昆明:云南人民出版社、云南美术出版社,2002:303。

[7]《傣族简史》编写组《傣族简史》,昆明:云南人民出版社,1986:215。

[8] 杨成忠《南传上座部佛教壁画》,王海涛《云南历代壁画艺术》,昆明:云南人民出版社、云南美术出版社,2002:271。

[9] 任继愈《宗教词典》,上海:上海辞书出版社,1981:67。

[10] 任继愈《宗教词典》,上海:上海辞书出版社,1981:68。

[11] 任继愈《宗教词典》,上海:上海辞书出版社,1981:1166。

[12] 刀承华、蔡荣男《傣族文化史》,昆明:云南民族出版社,2005:217。

[13] 西双版纳民委《傣族民间故事集成》,昆明:云南人民出版社,1993:197-228。

[14] 董艺《曼宰龙佛寺僧舍外墙壁画研究》,硕士学位论文,北京:中央民族大学,2012。

[15] 云南省民族事务委员会《傣族文化大观》,昆明:云南人民出版社,1999:262。