“文化大革命”中肖华蒙难的来龙去脉

2013-04-29瞿定国

瞿定国

在“文化大革命”中,林彪、江青反革命集团出于反党乱军、夺取军权阴谋的需要,把矛头指向全军政治思想战线上的最高指挥部——总政治部及其领导层。1967年7月25日,林彪在天安门城楼向肖力(即毛泽东和江青之女李讷——笔者注)等人发出了“彻底砸烂总政阎王殿”的号令,由此总政治部各级领导干部大多数被批斗、监护和关押,总政机关大批干部受到诬陷、迫害和流放,这里首当其冲的是总政治部主任肖华。

从1960年1月至1970年1月,笔者在总政治部工作达十年之久,“文化大革命”前期是在总政机关度过的,经历了“砸烂总政阎王殿”的全过程。进入耄耋之年后,笔者一直在思考,作为军队统帅部之一的总政治部为什么会被作为“阎王殿”而砸烂,而功劳卓著的肖华主任及几位副主任又为什么会被打倒。在“亲历”的基础上,经与当年有共同经历的同志探讨,并查阅若干参考资料,现本着“誉人不增其美,毁人不益其恶”的原则,就这个问题提出若干看法,以便为后人提供若干研究参考史料。

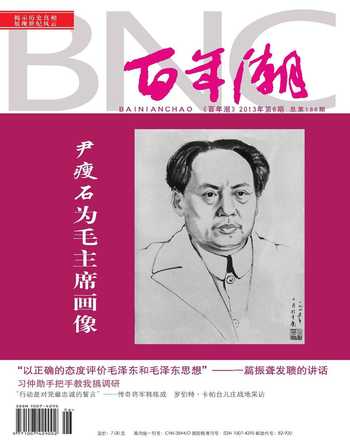

肖华是军内外知名度很高的解放军高级将领。总政机关干部对他一生带有传奇性的经历大都是耳熟能详的。肖华14岁当共青团县委书记,18岁当红军少共国际师政委,23岁当八路军115师政治部副主任,31岁当辽东军区司令员兼政委,36岁当总政治部副主任,41岁被授予上将军衔。曾有“娃娃司令”之称。他创作并由名家谱曲的《长征组歌》,全国广为传唱。

当史无前例的“文化大革命”风暴突然来临之时,没有思想准备的肖华遭遇了政治上的困境,熟悉他的毛泽东、周恩来、叶剑英、徐向前、聂荣臻等中央领导同志,在不同场合通过各种渠道多次出面保他,给予他很大的关怀。然而林彪、江青两个反革命集团却不放过他,使他终未能免遭“文化大革命”磨难。仅从1968年2月被立案关押到1974年9月底释放,前后就达6年零7个月之久,而在此前他还遭受了无数次的大中小型批斗。

从肖华和林彪的个人关系来说,在战争年代,肖华一直是林彪的老部下。新中国成立以后,肖华和林彪两家关系也很密切,肖华家客厅里就摆着他们两家人的合影。肖华就任总政治部主任以后,对主持军委日常工作的林彪是尊重的,是紧跟的,该请示的请示,该汇报的汇报,按组织原则办事,有时甚至免不了说些赞颂之词。在“文化大革命”初期很短一段时间里,肖华仍然是受重用的。经历过那个年代的人,都记得有这样的镜头:在欢呼雀跃的群众场面中,杨成武和肖华满面笑容,一左一右紧紧地搀扶着毛泽东,俨然一副“左丞右相”的架势。1967年1月,当江青提出要撤掉肖华的总政主任职务时,林彪说过,肖华作为总政治部主任,拿掉他必须经过毛主席批准。这表明林彪当时是不同意打倒肖华的。那么,后来林彪的态度为什么又发生反复而要打倒肖华呢?这里有着深刻的政治背景和历史原因。从肖华这个角度来说,主要是以下几个因素。

拒上林彪“贼船”

林彪不满肖华进而要打倒肖华,就近因来讲,与肖华在党的八届十一中全会上的表态有很大关系。1966年8月1日至12日召开的八届十一中全会,除了通过《中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定》(即“十六条”)这个充满“左”倾错误的纲领性文件外,还根据毛泽东的提议,改组了中央领导机构,将中央政治局的常务委员由原来的7人增加到11人,排列顺序为毛泽东、林彪、周恩来、陶铸、陈伯达、邓小平、康生、刘少奇、朱德、李富春、陈云。林彪由原来的名列第六位上升到第二位,而且成了没有经过重新选举的唯一的中央副主席。这次全会调整后的中央领导机构,后来在工作中并没有得到正常运转,而是由在毛泽东个人领导下的中央文革发挥作用而逐渐取代了。这次中央全会不仅使“文化大革命”更加合法化,而且进一步得到了组织上的保证。会后,“文化大革命”进一步全面发动起来了。

对于作为“文化大革命”标志性的八届十一中全会,林彪和肖华事先都不知道内容,并且都因为在外地养病不打算参加会议而请了假。根据毛泽东的指示,由周恩来通知在大连养病的林彪并派专机把他接回北京。林彪在会上发表了一篇措辞谦逊的讲话,对担任毛泽东的接班人表现出诚惶诚恐,而且表示“随时准备交班”。

全会开始时,肖华因患肝病在青岛疗养,后按中央的要求赶回参加会议并作了书面发言。他写道:“我衷心拥护毛主席为首的正确领导,拥护毛主席的正确路线,坚决反对修正主义路线”,而对林彪当接班人一事因“不了解内情”没有直接表态。会后,叶群找到肖华说:“你是老一军团的干部,在这个关键的时刻,为什么在这个问题上不表态?这是对党的态度问题。”肖华后来也向叶群承认了错误,说这是他自己的疏忽。1967年2月,肖华重印这个发言时,在“正确路线”之后,加上了“完全拥护中央常委的改组,完全拥护林彪同志作为我们的副统帅和毛主席的接班人”这样两句话。肖华作了补救,但林彪仍然难以化解对肖华的心结,不再像战争年代那样看重和信任他了。

当然,林彪不满肖华远不止这一件事,是诸多事件的累积。例如,肖华与罗瑞卿的密切关系,也是林彪所忌恨的。本来作为军委秘书长兼总参谋长的罗瑞卿,和军委副秘书长兼总政治部主任的肖华,工作上的交往多一些,这是很正常的事。肖华在养病期间,让主持总政日常工作的副主任刘志坚遇事多向主持军委日常工作的军委秘书长罗瑞卿请示,请罗瑞卿多关照总政治部的工作,这也是无可非议的。然而林彪对肖华与罗瑞卿的这种正常关系却特别关注甚至不满。肖华家里挂有罗瑞卿书写的一幅字,写的是曹操的《龟虽寿》,一次叶群还借机查询此事,就充分证明了这一点。

与肖华对林彪的态度形成鲜明对比的是,黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作等人,把自己的全部政治命运押在了林彪身上,从言论到行动都对林彪表示“绝对忠诚”,主动跳上“贼船”。吴法宪说:“天变、地变、宇宙变,我忠于林副主席的红心永不变。”李作鹏说:“生与林副主席同生,死与林副主席同死。”邱会作说:“一辈子跟着林副主席闹革命,海枯石烂不变心!”至于黄永胜更是忠于林彪一家人,叶群为女儿选婿时,黄永胜夫妇还带着儿子的照片上林彪家求亲去。

对于林彪,肖华没有“四大金刚”这样的言论,也没有他们这样的行动。历史表明,肖华是坚持党的政治原则和组织原则的。他拒上林彪“贼船”,也不愿与江青为伍,保持了一个共产党员应有的政治本色。这是肖华最终被打倒的最深刻的政治原因。

结怨“四大金刚”

林彪在跃居中央常委第二位之后,为了稳固自己的根基,立即通过积极考核和调配干部,把黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作等一帮亲信安置在军队的重要岗位上,组成了保卫自己的“四大金刚”。林彪认为,“领导班子很重要,领导班子就是政权,就是国家机器”。他对“四大金刚”说:“军队的权力就集中在你们几个人身上”,“不要把权交给别人”。

“四大金刚”因为有这样那样的问题,在总政治部都是挂了号的。他们不光彩一面的历史资料,在总政治部都有留存。所以在林彪感到总政使唤起来不太顺手、发出“砸殿”号令时,视总政和肖华等领导干部为“眼中钉”的“四大金刚”,就表现出了特别的积极性,立即挥刀操戈,大打出手。

原任广州军区司令员的黄永胜,一贯“称王称霸”,独断专行,目无群众,作风恶劣。在一次广州军区党委扩大会议上,一些军长、政委指名道姓地当面批评黄永胜,会议气氛是紧张的。总政治部根据广州军区上报的文件资料,将有关情况和对黄永胜的批评意见,整理成绝密等级的《政治工作简报》(增刊),上报中央政治局和中央军委常委。这期简报是由笔者奉命整理的。在“文化大革命”全面开展后,黄永胜调来北京当上了总参谋长兼军委办事组组长,成了中央“核心领导”的成员。像这样内容的简报自然也就成了“总政阎王殿”“炮打无产阶级司令部”的重要“罪证”。事实上,这样的大字报也贴到笔者的办公桌上来了。

作为空军主要领导人的吴法宪,在空军领导班子和机关中威信很低,指挥能力也不行。空军副司令员刘震和有些军区空军的领导,曾向主管全军干部工作的总政副主任徐立清反映过,总政党委也曾研究过,并向军委建议调动吴法宪的工作。然而由于种种原因,吴法宪深得林彪青睐,不但未调走,还受到了重用。1963年全军开展学习雷锋活动以后,林彪想搞一个自己的“品牌”,于1964年春提出全军要大学空军,大整机关,促进机关革命化,意在把空军作为一面旗帜树立起来:“个人有雷锋,单位有空军。”对此,肖华是持反对态度的,曾说:“空军的问题不少,经不起检查,大学空军我想不通,要大学空军就大搞卫生。”当年的总政机关干部,每忆及此,印象深的确实也只有“大搞卫生”而已。在“大学空军”中,吴法宪还介绍了所谓“打内堂”(即走“夫人路线”)的经验。笔者在军委办公厅所在地三座门,曾亲眼见到这样一幕:戴着中将军衔的吴法宪下车以后,向站在那里的带着上校军衔的叶群主动敬礼,一副点头哈腰的样子,令人十分诧异。据称,吴法宪有时还随着小孩叫叶群为“叶妈妈”呢!这也就难怪叶群对“吴胖子”的“办事能力”赞赏有加了。

在海军,林彪曾赞扬“李作鹏、王宏坤、张秀川同志是高举毛泽东思想伟大红旗的,拥护毛主席的,是突出政治、旗帜鲜明的,对海军工作转变做了很多工作,反对罗瑞卿是有功的”。同时诬蔑苏振华是刘(少奇)、邓(小平)安在海军的钉子,是漏网的彭(德怀)、黄(克城)分子。对此,肖华、刘志坚、徐立清、梁必业等总政领导都有不同看法。肖华曾批评李作鹏等人“搞桌子底下的活动”,并说“苏振华,没有作结论,没有罢官”,不能随便打倒。

邱会作腐化堕落,道德败坏,群众反映强烈。原总后勤部政委李聚奎在调离总后时,曾向总政徐立清副主任反映过邱会作的问题,并将有关材料上交总政。总后政治部主任卢南樵也向徐立清汇报过邱会作的问题。徐立清将李聚奎、卢南樵的谈话内容如实整理报告了肖华主任,并将有关材料转交总政组织部存查。但林彪却把邱会作誉为是“小节不好大节好”的革命领导干部。1966年8月10日,林彪在听取工作汇报时讲到干部政策有两种:“一种是注意小节,不注意大节;一种是也注意小节,主要是注意大节。有的干部小节不那么好,但是拥护毛主席,突出政治,有革命干劲。还有一种干部,小毛病不多,没有什么男女关系问题,人缘也好,是和事老,他也不偷鸡摸狗的,但是他反对毛主席,反对突出政治,如果用这种干部,我们的军队会变成修正主义的军队。我们的干部政策,要注意大节。”林彪的这个讲话,对邱会作真好像是“量体裁衣”,有着很强的针对性,给了他一道很好的“护身符”。

总政治部按照职责规定,坚持政治原则和组织原则,对林彪的“四大金刚”有关问题,进行了处理。对他们所在单位的问题,还派出工作组进行过调研和整顿。对此,“四大金刚”不但不严于律己,改正错误,反而认为总政在整他们,伺机翻案,销毁材料。黄永胜在接见总政军管小组时,就恶狠狠地说,总政坏人很多,整了很多无产阶级司令部的黑材料,你们要严加管理,防止毒素扩散。

综上所述,不难看出,“四大金刚”为什么要积极参与“砸烂总政阎王殿”和坚决打倒肖华了。因为这既可表明他们是忠于林彪的,在政治上捞取资本,为尔后的飞黄腾达打好基础,又可伺机销毁保存在总政职能部门的有关他们的材料。据揭发,在砸烂总政的过程中,他们利用自己掌握的权力,从总政机关有关单位甚至档案部门,调出和销毁过有关他们自己及其所在单位的大批材料。1970年1月中旬,当大批原总政机关干部被发配到四面八方、新调来的同志还未进驻总政办公大楼之时,黄永胜等人抓紧机会指令军管组副组长刘江亭,销毁和转移了有关海军、空军和总后勤部情况的数千份材料,转移的材料都送到了“四大金刚”那里,成了日后他们报复打击揭发过他们罪行的人员的依据,后果是严重的,教训是惨痛的。

冒犯两位“夫人”

在“文化大革命”中,毛泽东的夫人江青和林彪的夫人叶群,是中国政坛上冒出的两颗耀眼的“新星”。

新中国成立以后,江青先是在国务院文化部电影局工作,1956年被任命为毛泽东的“五大秘书”之一,副部级,后定为行政9级。“文化大革命”初期,调到中央工作的陶铸,考虑到工作方便,曾建议给江青安排个实质性的副部长职务,为此江青大发雷霆,恨死陶铸。因为她早就是副部级干部了,时至今日岂能用此区区头衔就打发她了。结果陶铸被打倒了,江青却青云直上,行政级别一下子提到了5级。请看看“文化大革命”头几年江青在新闻报道中的排名变化,就很能说明问题。1966年8月19日《人民日报》登载的《毛主席同百万群众共庆文化大革命》的新闻稿中,连中央委员都不是的江青已排名到第25位(第23、24位是肖华、杨成武);1967年10月1日国庆节庆祝大会的报道中,江青的排名升到第17位;1968年5月1日国际劳动节庆祝活动的报道中,江青排名升到第9位;同年10月1日国庆节庆祝大会上,江青排名更是蹿升到第6位。在她前面的5位是毛泽东、林彪、周恩来、陈伯达、康生。应当指出的是,这时的江青,在中共中央委员会和中共中央政治局内,都无任何职务。所谓的“中央文革小组第一副组长”,也只是一个不知“官居何品”的临时头衔。直到1969年的九大,江青才成为中共中央政治局委员,正式进入中央领导核心。这时的“旗手”头衔才具有了实质意义。

叶群是一个争强好胜、不甘寂寞、虚荣心很强、权力欲望很大的女人。她的发迹是随着林彪地位的变化而变化的。1959年批判彭德怀后,根据毛泽东的提名,中央决定,让已经是中央政治局常委、中央副主席的林彪主持中央军委工作,出任国防部长。叶群被任命为林彪办公室主任,授予上校军衔,1965年解放军取消军衔制以后改套为行政11级。“文化大革命”开始不久,叶群任全军文革小组成员、副组长。1969年4月党的九大上,她被选为中央政治局委员,接着又进入中央军委、军委办事组的领导核心。特别是,由于林彪的身体不好,毛泽东曾对林彪表示,重要会议你来参加,一般会议可让叶群代你参加。这就给了叶群以“假传圣旨”、大搞阴谋活动的极好机会。

在九大,江青、叶群一起进入中共中央政治局,这不仅是当时中央领导核心中仅有的两名女性,而且一个是“第一夫人”、一个是“第二夫人”,这样的身份引起了人们的关注和惊异,不少人内心里还有着许多联想、不解和忧虑。

在“文化大革命”中,江青、叶群攫取的权力日益扩大,再加上她们“夫人”的特殊身份,其能量之大,是众多功勋卓著的“文臣”“武将”无法望其项背的。

在越来越多的人对这两位夫人趋之若鹜的情况下,肖华与她们只是保持着一种平平淡淡的关系,采取了不仅是“敬而远之”,而且是“疏而远之”的态度。

对江青,肖华一直没有好印象。他看不惯她那种装腔作势、盛气凌人的样子,尽量不主动接触。在不能回避时也是谨慎小心,少有言谈。对此,江青是有感觉的。一次,她见了肖华以开玩笑的口吻说:“肖主任,见了面,连个招呼也不打啊!”肖华的妻子王新兰还因此劝说过他,不要因为一些礼节上的小事过于开罪江青。肖华说,“她又不是毛主席。”“我讨厌她。”

肖华想离江青远一点,但江青却要主动来找麻烦。她出于一己私利,一直想到总政机关来兼个职,曾找肖华谈过,肖华未予理睬。后来她又找到总政治部有关部门提出这个要求,肖华听了汇报后表示:“她在电影局干得好好的,到总政来干什么?”

1966年2月,江青在上海召开部队文艺工作座谈会,由于她没有军内职务,肖华开始不以为然,曾表示:“江青不是搞京剧改革吗?怎么又管起军队的事情来了?管得这么宽呀!”后来因为江青搬出了“林副主席”,肖华只好指派总政副主任刘志坚去参加会议,并对刘志坚等人说:“江青这个人疑心大,脾气也大,对她的话要多听少说”,“不要同她当面争辩”。江青本意是要肖华参加座谈会的,肖华没有去江青很不满意。她放话说肖华架子大,看不起她。肖华知道后也不高兴地说:“去了一个副主任还不行吗!”

随着“文化大革命”的深入,江青的“身价”越来越大,她穿上了林彪送给她的军装,更是神气活现,对肖华的当面指责也越来越张狂。一次,肖华因参加周恩来主持召开的会议,而没有参加她同一时间召开的会议。第二天,江青指责肖华说:“我告诉你,你不要以为周的会比我的重要。”在1967年1月19日的京西宾馆会议上,江青借题发挥批评肖华:你是总政主任,发档,把总政和军委并列,是什么意思?江青更为厉害的一着是歪曲历史事实,把肖华打入“叛徒”集团,欲置他于死地。

至于肖华与叶群的关系,原本是有别于与江青的关系的。前已述及,林彪、肖华两家的关系,在新中国成立以后一直是比较好的。但是随着“文化大革命”的开展,出于各自政治利益的需要,林彪和江青之间既矛盾又勾结。为此,叶群把目光盯着江青,唯江青的马首是瞻。两个女人一台戏,演尽了“文化大革命”期间的光怪陆离。据林彪的秘书张云生回忆,叶群曾说:“反正我认准了一条:首长要紧跟主席,我要紧跟江青!今后她走到哪我跟到哪,她不去的地方我也不去!”江青的秘书阎长贵回忆,叶群是这样说的,也是这样做的。一次,叶群去机场参加迎接外宾,她见江青没来就走了,连周恩来制止她也不听。

因此,江青要打倒肖华,叶群自然会紧跟而上。还是在前述的京西宾馆会议上,在统一部署下,叶群拿出发言稿,给肖华扣上了“三反分子”的大帽子,说他“反对林副主席、破坏文化大革命”。“五·一三事件”(即1967年5月13日发生在北京展览馆礼堂的一场小型武斗,是“文化大革命”发展变化的一个重要转折点。“无产阶级司令部”以此为契机,开始依“三军党委”和所谓“三军无产阶级革命派”来左右军队“文革”的进程)以后,肖华坚持工作日益艰难,多次要求向林彪汇报遭拒绝。林彪的原秘书张云生曾经回忆叶群刻意躲避肖华来访的一幕,叶群对他说:“首长和我的态度一致,对肖华的态度,你就说首长最近出汗了,肖华的事转不上去。”叶群还打电话给江青汇报:林彪“故意晾那个姓肖的,让他在火上煎着,总政的事,全军文革的事,他都得顶着,哪一头出了问题,都跑不了他”。

江青和叶群沆瀣一气,打倒肖华,还有一个重要原因,就是她们都得知肖华掌握了她们年青时候的生活丑事。江青的那些事,是肖华1938年率八路军东进抗日挺进纵队进入冀鲁边后,从争取过来的国民党乐陵县长牟宜之那里听来的。牟宜之是山东人,了解江青的底细。叶群的那些事,肖华是从陆定一的妻子严慰冰的汇报中知道的。肖华曾要求严慰冰,以大局为重,不要再纠缠在这些事情上了。江青、叶群最怕别人知道她们的隐私,担心威胁到她们日后的政治利益。像肖华这样的高层人物知道了,她们当然更不放心。

针对肖华的态度,江青对叶群说:“人家欺负咱们,咱们两个要联合起来,你的仇我报,我的仇你报。”一个是“第一夫人”,一个是“第二夫人”,在“一加二大于三”的能量下,肖华在劫难逃了。

工作中有失误

这里讲的肖华的失误,主要是指他在总政治部工作期间,特别是1964年9月升任总政主任以后,在一些政治运动中执行了来自党中央和毛泽东的“左”的错误的东西。1967年中央军委召开的由总政机关中层干部和群众组织负责人参加的会议后,肖华曾把他批判彭德怀、罗瑞卿、彭真的几个发言稿印发全军有关单位,意在表示自己是站在正确路线一边的。然而这恰恰是几个错案,后来都平反了。肖华的这一着,实际上起到了适得其反的效果。

从总政治部本身来说,在批判彭德怀的所谓“右倾机会主义”错误时,也曾错误地联系批判了总政主任谭政及他的“小圈圈”(即总政宣传部部长姜思毅、组织部部长刘其人、秘书长白文华、解放军报社长兼总编辑欧阳文),还牵连到甘泗淇、傅钟两位副主任。林彪扣在他们头上的一顶大帽子,就是“政治工作方向偏了”,他要“端正”。正因为受此错误批判,谭政于1961年1月由总政主任降为副主任,由罗荣桓再次出任总政主任至1963年12月去世。在“文化大革命”前夕批判罗瑞卿的所谓“篡军反党”阴谋时,根据林彪的点名,总政又错误地批判了梁必业副主任,指责他追随罗瑞卿,反对突出政治,是“罗、梁反党集团”,并对梁必业进行了错误处理。这两次联系总政实际的政治运动,前者肖华参加了,后者是肖华主持的。因此,人们对肖华在政治运动中的表现有这样那样的看法,也就在情理之中了。

据邱会作回忆,在“文化大革命”中,1967年8月初,周恩来曾主持召开中央碰头会议,军队方面参加的人还有王辉球、李作鹏、王宏坤、张秀川。会议谈论到总政和肖华的问题时,涉及三个方面:一是“文化大革命”前整了一批高级干部;二是“文化大革命”中整人;三是全军“文化大革命”中扶持一派揪人武斗。据称与会者表示,“这样的总政已脱离了全军,脱离了高级干部”。周恩来听了大家的发言后既有感触又很慎重地表示:“肖华的问题由汪东兴、叶群向主席、林副主席简要报告以后再处理。”

应当特别指出的是,在1967年3月3日召开了总政机关和直属单位人员参加的6000人大会,会上周恩来正确评价了肖华的革命经历。会后在“老革命遇到新问题”的新形势下,肖华缺乏清醒头脑,采取了“阶级斗争一抓就灵”的错误做法,把矛头指向群众,搞了扩大化,打击了一大片。当时,在肖华主持下,总政党委决定,在全总政范围内重点批判7人。他们是2名处长(即今之总部“局长”):宣传部黄涛、干部部李思恭;5名干事:宣传部干事杜嘉、保卫部干事徐勤全、组织部干事吴同斌、干部部秘书范垂士、青年部干事古一清(均为战斗队的勤务员)。根据总政党委的要求,总政各部还确定了各部门自身的重点批判对象,达数十人之多。当时人们把前者称为“大重点”,后者称为“小重点”。所有重点都要在支部、小组会上检讨过关,等待运动后期处理。对有的二级部领导也点名进行了批判。更为严重的是,还以“莫须有”的罪名将干部部秘书范垂士逮捕关押(后平反)。在1967年3月3日的大会上,周恩来在满怀深情地高度赞赏肖华的同时,也批评他有“轻率”的毛病。上述种种做法表现出的这种“轻率”毛病,正好为林彪的“四大金刚”“砸烂总政阎王殿”提供了机会。此时的“三军无产阶级革命派”,特别是海军“红联总”,派出大量人员,利用原来工作中上下“对口”的关系,深入总政机关各部和宿舍,大搞串联,拉关系做工作,寻求内部突破口。这样,在内外结合的强大压力下,暴露了自身弱点的肖华也就不可能不被打倒了。