论兼采扶养丧失说与继承丧失说之可行性

2013-04-29谢慧阳

摘要:对于死亡赔偿中消极损害的内容,我国学界一般认为有扶养丧失说与继承丧失说两种不同的模式,并且这两种模式相互排斥,不能并存。这一看似合理、并有各国立法例支持的认识实际上存在很大问题。事实上,兼采扶养丧失说与继承丧失说并没有不可逾越的理论障碍。立法例上所谓的大多国家/地区均采扶养丧失说也只是学说上的一种概括,具体到各个国家/地区,均有所不同,没有必然的参考意义。相反,在我国,继承利益历来受到重视,因而将其与扶养利益分开,同时设立扶养利益与继承利益两个赔偿项目,具有重要意义。因此在我国,兼采扶养丧失说与继承丧失说更为合适。

关键词:死亡赔偿;扶养丧失说;继承丧失说;固有损害主义

中图分类号:DF522文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1008-4355.2013.06.09

一、引言人之权利能力,始于出生,终于死亡。由此可知,生命乃自然人之所以具有人格的基础,自然人因有生命而存在,生命不保,则万事皆休,故生命权为人最重要之人格权,其不容侵犯,自不待言[1]。然非法侵害他人生命之事件,难免有发生。而正因为生命的存在乃一切权利义务享有的基础,所以当死亡实际发生,一切损害赔偿对死者来说,均毫无意义。“人的最高利益生命在侵权行为法上的意义是很小的,而致人死亡的后果是由另外一些人承担的,如近亲属、生活伴侣、雇用人或交易伙伴。”[2]死,不是死者的不幸,而是生者的不幸,因而民法真正可以做的是为那些与受害者有着密切关系的人提供充分的救济,使他们能够尽快地从不幸中恢复过来。其中,实际支付人的医疗费、丧葬费等费用的返还请求权以及死者近亲属的精神损害赔偿请求权,已经为世界各国立法及学说所广泛承认,在我国也并无太大争议。而至今仍存在较大疑问的是,死者近亲属还可就哪些消极财产损害请求加害人予以赔偿。是其因死者逝世而丧失的扶养利益,还是其因此丧失的继承利益,抑或是其他?我国学界目前流行的扶养丧失说与继承丧失说两种对立的赔偿模式是否合理?能否满足受害者近亲属的救济需要?这些问题均值得再行探讨,以供日后立法改进所用。二、学说上关于扶养丧失说与继承丧失说不能共存之见解分析普通人的一生,其所得收入中一部分首先会被用作日常的生活开支,从而使他的家庭能够维持一定的生活水平,是为扶养利益;而其余部分则往往会被转化为积蓄(例如银行储蓄或者房产等),在他死后,为其继承人继承,是为继承利益。因而从死者近亲属角度出发,其所遭受的损失既应包括扶养利益丧失也应包括继承利益丧失。从一般常理出发,死者近亲属自然可以要求加害人同时赔偿其扶养利益与继承利益损失。

然而现实情形并非如常理一般。我国学者一般认为,因侵权行为致被害人死亡时,对死者近亲属之损害赔偿,立法例上有扶养丧失说与继承丧失说两种不同法制。所谓扶养丧失说即指受害人因侵权行为死亡,其近亲属对于因此而丧失的扶养利益,有权请求加害人予以赔偿。而继承丧失说则指生命受侵害本人如尚生存时,其应得收入可由其继承人继承,今因生命受侵害致继承人丧失继承利益,得向加害人请求赔偿[3]。其中,大多国家地区,如英美、德国以及我国台湾地区,包括日本学说,均采扶养丧失说。而只有少数国家,坚持继承丧失说,如日本判例及美国少数州。由此,从立法例看,似乎扶养利益的赔偿与继承利益的赔偿在性质上相互排斥,因而法律只能选择赔偿其中一项,且扶养丧失说显然更受青睐。

与各国立法实践区隔扶养丧失说与继承丧失说一致,学界也多认为二者不能并存,且扶养丧失说更为合理。学者们的主要理由包括:

(一)在坚持固有损害主义模式下,消极损害赔偿只能采扶养丧失说

在侵权致人死亡案件中,死者近亲属作为非直接遭受加害行为人,仍然得以通过自己的名义向侵权人请求损害赔偿,其请求权基础,历来存在继承主义与固有损害主义两种不同学说。其中,继承主义认为,当生命权受侵害时,受害人因此所受损失之赔偿请求权,先由受害人本人取得,嗣后在受害人死亡时转移至继承人,由继承人取得并行使。而固有损害主义则认为,死者近亲属的损害赔偿请求权,乃是基于其自身因死亡而导致扶养等固有利益的丧失而产生,并非是从死者那里继承取得。虽然继承主义与固有损害主义都可以解释死者近亲属损害赔偿请求权的基础何在,但较之继承主义,固有损害主义显然更符合情理,更容易被人所接受,也更多地为立法所采用。“一个被杀死的人不会遭受任何损害,这种说法似乎有些嘲讽的味道,然而这却是为欧洲各国法律所认可的事实,无论如何,致人死亡者都无须再对死者承担任何责任了。”[2]82事实上,不仅欧洲各国法律认为已死之人不可能还会有所谓的损害赔偿请求权,即使放眼全世界,这一观点也依然成立。 日本判例虽然一直坚持“继承肯定说”,但这是与日本立法者本意相违背的,且日本学界通说也认为应采“继承否定说”。(参见:孙鹏“生命的价值”——日本死亡损害赔偿的判例与学说[J].甘肃政法学院学报,2005,(7):16)

西南政法大学学报谢慧阳:论兼采扶养丧失说与继承丧失说之可行性——对死亡赔偿中消极损害内容的再澄清有学者正是在这一前提下认为,根据固有损害主义, 第三人只能就其自身固有利益的损害提出赔偿请求,赔偿项目一般包括丧葬费,扶养费,被害人父母、子女、配偶等近亲属的抚慰金等,因而依固有损害主义获得的扶养利益损失赔偿和抚慰金赔偿数额, 一般都要远远低于依继承主义获得的死者余命损害赔偿数额[4]。之所以如此,在于人之权利能力,始于出生,终于死亡。理论上,人既然因死亡而失其作为权利主体之能力,逝者已矣,生命权受害者本人之损害赔偿请求权无由发生,继承人当然也无从继承[5]。“因为根据一般规则,财产损失赔偿请求权,只有当损失属于死者生前财产损失时才能为继承人继承。正如苏格兰损害赔偿法所规定的,被继承人死后任何期间内财产的损失均不构成可由继承人继承的损害赔偿请求权。英格兰1934年《法律改革法案》也表达了同样的意思:基于继承人的利益可获得赔偿的损失不包括死者死后的收入损失。即使在计算被抚养人的赡养费时是以死者死后假定的收入为前提的,也不影响这一原则的正确性,因为,无论其计算基础如何,该损害赔偿请求权始终是死者近亲属自己的权利。”[2]91

(二)兼采扶养丧失说与继承丧失说有重复赔偿之嫌

在对继承丧失说进行解释的过程中,有学者认为,依照继承丧失说,赔偿义务人应当赔偿的是因受害人死亡而丧失的未来可得利益[6]。由于被扶养人的扶养利益必然是出自于死者的未来收入所得,如果赔偿了死者的经济收入,那么其中就应当包含他所扶养的人的扶养费,即使他生存时也只能用其收入中的一部分扶养他所扶养的人,因此,在赔偿了死者的经济收入后,就不应再赔偿靠死者扶养的人的扶养费[7]。因而世界上也从未出现过哪一国民法典兼采继承丧失说与扶养丧失说。

(三)采继承丧失说会造成逆继承这一明显不合理现象

依继承丧失说,死者继承人可以向加害人请求赔偿死者如尚生存时可能带来的继承利益。当死者较继承人年长,则依照常情并无太大问题,但如果死者是年幼的子女,则就会出现逆继承的不合理现象。在一般情况下,子女可以在父母过世后继承父母遗留下来的财产,而很难出现父母可以获得子女正常一生所积累下来的全部财产。但如果采继承丧失说,则这种有违常理的现象就很有可能发生。甚至子女生前还并无任何积蓄,也不影响其父母可以提前支取他今后一生所能获得的全部劳动收入,并且由于子女生命预期更长,计算出来的这一数额还往往会较为庞大。这种被害人是卑亲属,而尊亲属继承者因此所获得的死亡赔偿金额反而更多, 甚不公平。因而,现在采此学说的国家越来越少[8]。

(四)继承利益过于遥远,具有很强的盖然性,不应当考虑

死者近亲属继承利益的丧失显然并非是其继承权直接遭受侵害,因为其所谓的继承权在此时并非一项真实的权利,而是处于一种潜在的状态,因而更接近于一种期待利益而非权利。并且在今后,这种所谓的继承权也完全有可能被被继承人以遗嘱或遗赠的方式排除,可见,死者继承人的继承权能否由抽象存在转化为受法律保护的具体现实的继承权是盖然性的,而不是必然性的[9]。因而,继承利益在本质上属于通常所说的纯粹经济损失范畴。对此,绝大多数国家都采取了限制赔偿的态度,由于扶养利益更为现实,因而近亲属可据此主张固有利益之损害赔偿,而对于收入损失(继承利益丧失),因其具有不确定性,只将其作为过于遥远的损害, 从赔偿体系中被排除出去[10]。

三、兼采扶养丧失说与继承丧失说之可行性分析如前所述,无论是从各个国家的立法例,还是主流学者的观点来看,扶养丧失说与继承丧失说似乎都不可能共存,它们之间的壁垒近于牢不可破。并且扶养丧失说较继承丧失说来说明显更加合理,也更为立法所认可。然而,即使是所谓的大多数国家做法,即便是主流学者的观点,也改变不了继承利益既存这一事实,也改变不了如果继承利益丧失得不到赔偿将造成的死亡与重伤间的损害赔偿责任失衡的不利后果。依笔者所见,这种表面上的大多数选择与主流观点实际上不过是“以讹传讹”,并不可靠。

(一)兼采扶养丧失说与继承丧失说之间并没有不可逾越的理论障碍

首先,固有损害主义模式下,消极损害赔偿并非只能采扶养丧失说。固有损害主义与继承主义是对死者近亲属请求权基础即请求权来源而言的,而扶养丧失说与继承丧失说则描述的是死者近亲属损害赔偿的请求权内容。这两对概念间并没有一一对应的关系。固有损害主义不等于扶养丧失说,而继承丧失说也绝不相当于继承主义。

对于死者近亲属的请求权基础,与多数学者一样,笔者亦认为无论是在逻辑上还是在现实中,固有损害主义显然都更加合理。一个人一旦死亡,其权利能力也自然随之消灭,不可能再产生所谓的损害赔偿请求权,进而为继承人继承。即使为解决这一矛盾,坚持继承主义的学者们发展出了诸如“时间间隔说”、“极限概念说”、“死者人格存续说”、“同一人格继承说”等多种学说,以期克服这一难题。然而,正如末弘严太郎所言,“大体上试图承认不使用难度很高的技巧就无法说明的结果的做法,恰恰说明其本身存在错误。”[11]坚持继承主义的学者如此费尽心思让死者得以拥有损害赔偿请求权绝非是为让死者“死得其所”,究其根本,最终仍然是为了生者得到更多的赔偿。与其如此曲折地假借死者名义来为生者“谋福利”,不如坦率地承认逝者已逝,法律真正要保护的是生者的利益。因此,坚持固有损害主义,从死者近亲属角度分析其所遭受的损害,并予以妥善地补救,无疑才是正确的选择。

但坚持固有损害主义并不意味着只能独采扶养丧失说。继承丧失说与继承主义并不相同,其强调的是由于加害人的行为,导致继承人本应有的继承利益不可能实现,继承人因此可就其继承利益丧失请求赔偿。很显然继承丧失说针对的是死者近亲属丧失的本应取得的继承利益的赔偿问题,在这里,死者近亲属获得的对继承利益的赔偿请求权与对扶养利益的赔偿请求权一样,均来源于其自身固有利益的损害,并非继承被害人之损害赔偿请求权。学者将否定继承主义的理由用来否定继承丧失说,近乎于南辕北辙。继承利益与扶养利益皆是与被害人有特定身份关系之第三人现在或将来所能由被害人取得之利益,因被害人死亡而丧失,应得作相同处理[12]。只有如此,才能避免死亡与重伤间的损害赔偿责任失衡的不利后果,才谈得上对死者近亲属所遭受的损害进行了妥善的救济。

其次,继承丧失说不等于死者未来收入损失赔偿说,并不包含扶养利益赔偿。众多学者认为,继承丧失说与扶养丧失说互相排斥,因该项费用(扶养费用)已包含在继承丧失说的死者收入损失之中,再作规定就是重复赔偿[13]。学者们之所以会有如此认识,实际上与他们借否定继承主义的理由来否定继承丧失说的道理是一样的,其所犯的错误,均是将对死者近亲属继承利益的赔偿与对死者未来收入损失的赔偿混为一谈。这也是为什么许多学者将日本判例采继承主义的做法归入继承丧失说的原因所在。事实上,日本判例在坚持死者近亲属损害赔偿请求权乃是通过继承而来(继承主义)的情况下,其赔偿的既不是死者近亲属的扶养利益,也不是死者近亲属的继承利益,而是死者的未来收入损失。死者近亲属的扶养利益与继承利益虽然都是来自于死者的未来收入,但从损害赔偿法的角度分析,这种“源”与“流”并不能等同。

正如各国学界通说所认可的,被害人因侵权行为死亡,其如果尚且生存而本应获取的利益(如未来收入)不能成立损害赔偿请求权。究其原因,在于该未来收入损失乃是对死者而言的,死者已逝,该损害赔偿请求权无从依附,自然无从成立。况且基于民事责任之损害填补原则,有损害,始有赔偿,就死亡而言,因为死者已不在人间,难谓死者有何损失,基于损害填补之思想,即无损害赔偿之必要[13]。因而,笔者并不赞成日本判例所采的死者未来收入损失赔偿模式。

但继承利益显然与死者未来收入有所不同,其针对的是死者近亲属的固有利益。继承利益赔偿请求权并不因死者的逝世而终结,反是因死者的逝世才发生。由于继承利益的计算本就必须预先扣除受害人本人的必需费用以及被扶养人的扶养费用,因而两者之间并没有重复的可能性,所谓重复赔偿的担心实属多余。

再次,逆继承乃正常现象,并非因采继承丧失说而出现,也不具有可谴责性。逆继承现象,乃是依年龄降序死亡的一般自然规律出现例外时,继承法制所必然内含的矛盾[14]。而并不是因为采取继承丧失说而产生的独有问题。死是无法挽回的,它本来就是生命中不可或缺的一部分。对于促使死亡来临的原因,年龄自然是很重要的一个,但绝非是唯一一个。死神并不是一个很守时的家伙,它总是不期而至,根本不会去理会意外死亡给人世间所带去的痛苦。尤其是在如今这样一个处处充满危险,但同时人类的平均寿命又因为医疗科技的进步得以大大延长的社会,年龄在决定生死方面,重要性越来越被降低。从而所谓的逆继承现象也并非那么罕见。

并且逆继承现象也并没有什么可谴责的地方。人不可能独自存活于这个世界上,几乎每个人都属于某个家庭的一员。在这里,情感上的联系使得财产规则不再那么泾渭分明,人人都在为整个家庭而努力。尤其在我国,家庭观念往往较之个人,更为人们所重视。的确,依照最为正常的情形,死者如尚生存,其一生的积累应为其子女所继承。但此时,由于假想中的子女并不存在,故而继承利益赔偿请求权只能转由同样为其家庭成员的父母所取得。即便如此,这也绝没有违反死者生前的意愿。这不过是民法对不幸事实的一种不得已的处理方式而已,并没有什么可谴责之处,相反,有的只是一份对死者家庭的真切关怀。

最后,继承利益具有极大的盖然性并不代表不应当对其进行救济。不得不承认,民法在死亡赔偿方面的确实是有些勉为其难了。生命性质本身就决定了死亡赔偿与一般的损害赔偿必然不同,具有极大的盖然性。人的未来永远不可能借助完美的逻辑加以推演,在死者生命终结之后,对其本应拥有的未来做任何假设都是毫无根据的。因而,死者近亲属因此遭受的消极损害内容及其计算实际都是建立在高度主观臆测基础之上的。民法所做的,与其说是发现损害额,不如说是创造损害额。依照这样的方法所做出的消极损害赔偿无疑都必然带有极大的或然性。

在这一点上,不仅继承利益如此,扶养利益同样也并不例外。死者日后的扶养能力、扶养时间以及是否会实际扶养被扶养人也都不过是一种假定。但这并没有影响各国立法上对死者近亲属扶养利益赔偿请求权的普遍认可。例如,在我国台湾地区,对于被害人现在无扶养能力,被害人家属能否请求损害赔偿的问题,“最高法院”1965年度台上字第3190号民事判决认为:“被害人虽尚无扶养其父母之能力,但其父母将来既赖其扶养,苟无反对情形,不能谓其将来亦无扶养能力。侵害被害人将来应有之扶养能力,即与侵害其父母将来应受扶养之权利无异,其父母得因此诉请赔偿。”[15]之所以如此,在于死亡赔偿不仅涉及的是损害赔偿额的算定,更具有价值判断的色彩。对于一些重要的权益,当其处于或然性时,民法更应当采取肯定的观点,以期更为全面的保障受害者的利益。由于死亡赔偿必然具有盖然性,因此从尽量给予死者近亲属妥善救济的角度出发,立法者不仅应当考虑实际发生的损害,还应当考虑可能发生的损害,否则就将造成极为不公的现象发生。由于继承利益与扶养利益都是来源于死者的未来收入,依正常观念其本应当都是存在的,且在本质上并无区别,故应作相同处理。

另外,继承利益虽然属于纯粹经济损失的范畴,但纯粹经济损失的可赔偿性已为世界各个国家立法所认可。并且我国立法也未如德国及我国台湾地区一样区别权利与利益而予以不同程度的保护,而是将二者统一规定于《侵权责任法》第二条中进行统一保护。由于继承利益与扶养利益一样具有非常重要的价值,且并不会造成广泛的诉讼,能为普通人所合理预见,因此将其纳入侵权责任法的保护范围并无任何问题。

(二)兼采扶养丧失说与继承丧失说更符合我国国情

我国学者在总结各国死亡赔偿模式时,认为立法例上有扶养丧失说与继承丧失说两种不同法制。其中,大多国家地区采取的是扶养丧失说。而只有少数国家坚持继承丧失说。但这实际上只是学说上的一种概括,具体到各个国家,其规定并不一致,与我国扶养费的相关规定更是有着很大的差异。

在美国,“经济损失原则”是法官考虑死亡赔偿的基础和范围,这一原则的基本含义是:假如死者在世,其将能够给予其近亲属或被扶养人的“经济贡献”是多少,而“经济贡献”的计算则需要结合死者的“预期寿命”等因素,同时还要考虑受害人在死亡当时的收入情况[16]。计算步骤一般是首先计算死者的可得收入,需要考虑的因素包括其年收入、预期的工作年限、福利等;其次扣除死者应有的支出,包括个人消费、税收等;最后得出死者本应有的“经济贡献”。在英国,情况也相类似,其扶养费损失额为被害人在预期生存期间可获得的收入扣减其个人消费后所得数额[17]。例如,如果原告是死者的妻子,她就有权依据1976年的《致人死亡事故法》获得丧失经济供养的损害赔偿,在典型的“中等收入”案件中,若没有未独立孩子的,可能会判决赔偿丈夫2/3的净收入[18]。

以上国家规定的共同之处在于,都将死者的预期收入作为死者近亲属损失赔偿的计算基础,并扣除死者个人必需的费用。因而,其实质上赔偿的是死者如尚生存时本应给予家庭的全部经济贡献,并非只限于死者近亲属实际的扶养利益。

与此不同,在德国,被扶养人在死亡人于自己可能的生存期间内将有义务给与扶养的限度内有损害赔偿请求权,这种请求权以双重方式受到限制,即通常通过扶养债权人的需要扶养和(死亡的)扶养债务人的给付能力进行限制[19]。例如,在无小孩家庭,当丈夫逝世时,妻子的扶养请求权数额应当为,丈夫按照自己的收入比例应当负担的固定家用支出及妻子个人需求费用(即家庭总收入减去固定家用支出的余额的50%),再扣除妻子因丈夫死亡而无需再负担的丈夫的个人需求费用部分。可见,在这里死者近亲属可得请求赔偿的内容较上述国家更接近于本来意义上的“扶养”。然而,即便如此,对于在家庭固定费用支出以外的剩余收入,德国最高法院一概认定全部剩余应平均分配于夫妻二人。即拟制家庭的全部收入均用于了家庭消费,而无任何的储蓄[20]。这实际上是将继承利益概括地包括在了扶养利益之中。

我国台湾地区“民法”第一百九十二条第二项规定,被害人对于第三人负有法定扶养义务者,加害人对于该第三人亦应负损害赔偿责任。即使被害人死亡时虽尚无扶养能力,但法定扶养权利人对其将来的扶养利益之损害,亦得请求赔偿[21]。而关于扶养费之损害,检视法院之判决,除极少数以平均消费支出或以最低生活标准为依据外,几乎均以当年度所得税率条例所定扶养亲属宽减额为计算依据,以致我国台湾地区关于扶养费之赔偿有偏低之倾向,不能反映被扶养人真实之实际情形[22]。可见,我国台湾地区可得请求的扶养费数额在计算上采用的是统一的标准,并且数额上较英美等国明显偏低。

反观我国,扶养费的作用更是被确定为维持被扶养人基本生活需要,得以请求扶养费赔偿的权利人及扶养费数额均被严格限定。权利人上,被扶养人仅指受害人依法应当承担扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属;时间上,被扶养人为未成年人的,计算至十八周岁;被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的,计算二十年。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算;数额上按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算;并且被扶养人还有其他扶养人的,赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被扶养人有数人的,年赔偿总额累计还不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。

可见,各个国家所谓的“扶养”均有所不同。而我国的“扶养”无论是在数额上还是覆盖范围上,均远远不如其他国家。即使是与我国台湾地区相比,也存在很大的差距。我国台湾地区如此规定尚且被批评“人命”不受重视,如果祖国大陆地区亦效仿其他国家采扶养丧失说而置继承利益于不顾,则必然造成死亡赔偿数额的大大降低,从而可能引起社会新一轮的声讨浪潮。同时,各国的相关规定及配套措施与我国也均有所不同。因此,在理论上仍有其他出路的情况下,贸然追随其他国家采扶养丧失说并不明智。

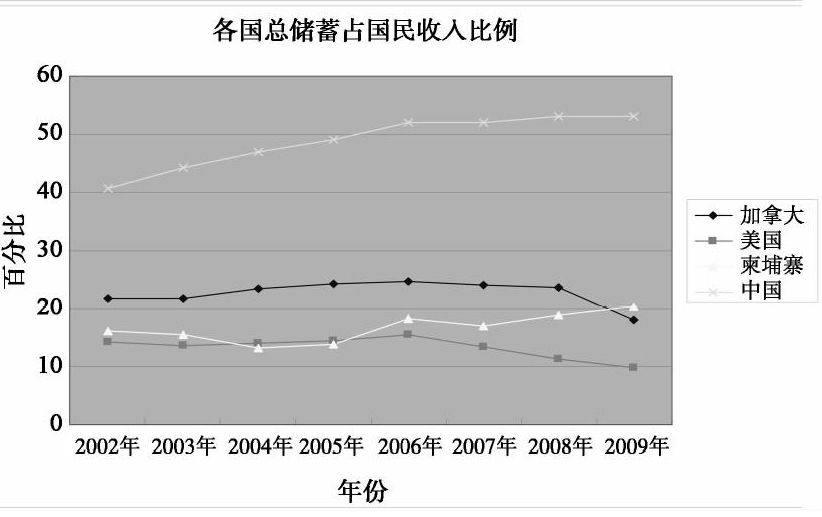

相反,在我国,继承利益一直备受重视,兼采继承丧失说有着其重要的意义。中华民族有5000年历史,其间形成和积淀了以儒、道、墨、法为主要代表的厚重民族文化,注重节俭是这些文化共有的重要内容。同时,在长期的历史发展中,中华民族历经磨难,在磨难中这种崇尚节俭的民族文化被不断强化,法律规则内在演进的过程中亦打上深刻的文化烙印[23]。节俭的文化也并没有随着中国经济的腾飞而消失,相反缺乏安全感的中国人依旧继续固守着这样的一种习惯。 或许正是在这种文化习惯的作用下,使得我国扶养费的目的被确定为维持被扶养人基本生活需要。其最突出的表现就在于我国居民消费能力的不足。长期以来,我国最终消费率严重偏低并持续走低,根据中国统计年鉴数据, 2000年至 2007 年我国最终消费率分别为62.3% 、61.4%、59.6%、56.8%、54.3%、51.8%、49.9%、48.8%,其中2007年比2000年降低了13.5个百分点,并创历史最低水平[24]。与节俭的文化习惯相对应,自古以来,中国老百姓就一直有“存钱”的习惯。“存钱”不仅指将现金存在银行,更是指将钱转化为家产。每个中国人都希望有一间自己的房屋,置一份自己的产业,以便日后能为儿孙后代留下一份丰厚的家产。这里面当然也有为自己晚年生活做打算的因素,但可能更多的还是与中国传统以家为本的集体主义价值观有关。正因为如此,我国居民储蓄率才一直居高不下,且近十年来仍保持不断上升的势头,远远将其他国家“甩”在后头。(见下图)而购房消费也自然就成为了普通中国人一生的最大支出。从而,在中国,一个人死后所留下的一辈子的积蓄(继承利益)往往格外庞大,因此显得格外重要。西方发达国家则一直以超前消费著称,体现于日常生活中的扶养利益才是他们关心的焦点,继承利益反而并未得到太多关注。因而,在我国将继承利益与扶养利益分开,同时设立扶养利益与继承利益两个赔偿项目,具有独特的重要意义。

各国总储蓄占国民收入比 数据来源于2010年中国统计年鉴。

(三)兼采扶养丧失说与继承丧失说更有利于当事人利益保护

兼采扶养丧失说与继承丧失说显然也更有利于保护死者近亲属及其他与死者有密切联系的人的利益。首先,被扶养人与继承人范围往往并不一致,无论是单采扶养丧失说或继承丧失说,均难以周全保护当事人的利益。尤其是我国现行法律规定的被扶养人范围较为狭窄,实践中经常会出现有继承人而无被扶养人的情况,单采扶养丧失说不仅会造成继承人利益无法保障,更有可能导致根本没有权利人的情况出现,从而使加害人得以免除赔偿责任。同样,单采继承丧失说也可能会牺牲一些被扶养人的利益。虽然继承人覆盖范围较宽,但是法定继承要受到继承顺序的约束,因此,并非所有继承人都可以最终享有继承利益。有些人虽然与死者有扶养关系,例如特定情况下的死者的祖父母、外祖父母以及死者的兄弟姐妹,但由于他们继承顺位靠后,最终也并不能得到救济。从世界各国立法及司法实践看,赋予那些与被害人虽没有法定扶养关系但实际受被害人扶养的人以赔偿请求权,已成为死亡赔偿立法发展的趋势。而这些人几乎都不在继承人范围之内。因此,单采继承丧失说,并不合时宜。其次,在内容上扶养利益与继承利益也并不相同。虽然目前许多国家法律规定的扶养内容早已超过了其本身所涵盖的意义。但是就我国而言,扶养费一般指的就是实际的生活支出,甚至在一些情况下被进一步限制于维持被扶养人的基本生活所需的费用。如果仅赔偿扶养利益的话,那么死者近亲属的权益就很难得到周全的保护。反映到现实中即是许多之前富足的家庭将一落千丈。死亡带走的将不仅是他们亲人的生命,还有原本安乐的生活环境。这样的结果必然难以为人们所接受。因而,从当事人利益保护角度来说,兼采扶养丧失说与继承丧失说更为正确。

四、结论对于死亡赔偿中消极损害的内容,我国学界一般认为有扶养丧失说与继承丧失说两种不同的模式,并且这两种模式相互排斥,不能并存。然而这种看似合理、并有各国立法例支持的认识实际上存在很大的问题。产生这一错误认识的根本原因在于,学者们将死亡赔偿请求权基础与请求权内容相互混淆,认为固有损害主义对应扶养丧失说,而继承主义对应继承丧失说。殊不知继承丧失说针对的是死者近亲属的继承利益赔偿,与继承主义下死者未来收入损失赔偿并不一样。立法例上所谓的大多国家地区均采取扶养丧失说也只是学说上的一种概括,具体到各个国家,均有所不同,没有必然的参考意义。因此,对我国来说在理论上仍有其他出路的情况下,贸然追随其他国家采扶养丧失说并不明智。相反,在我国,继承利益历来受到重视,因而将其与扶养利益分开,同时设立扶养利益与继承利益两个赔偿项目,具有独特的重要意义。而这样做显然也更有利于保护死者近亲属及其他与死者有密切联系的人的利益。因此在我国兼采扶养丧失说与继承丧失说更为合适。JS

参考文献:

[1]刘春堂.侵害生命权之财产上损害赔偿责任[J].辅仁法学,2007,(34):123.

[2]克里斯蒂安·冯·巴尔.欧洲比较侵权行为法(下册)[M].焦美华,译.台北:元照出版社,2003:84.

[3]曾隆兴.详解损害赔偿法[M].北京:中国政法大学出版社,2004:168.

[4]姚辉,邱鹏.论侵害生命权之损害赔偿[J].中国人民大学学报,2006,(4):114.

[5]陈秋君.论侵害身份法益之民事责任[D].台北:台湾大学法律学院法律学研究所,2008:42.

[6]麻昌华,宋敏.论死亡赔偿的立法选择[J].暨南学报:哲学社会科学版,2009,(2):35.

[7]韩松.人身侵权损害赔偿中的第三人损害及其赔偿请求权[J].华东政法学院学报,2006,(3):45.

[8]邵世星.间接受害人制度初探[J].国家检察官学院学报,2001,(4):19.

[9]魏彦珩.论死亡损害赔偿法律关系[J].法治研究,2011,(9):50.

[10]赵敏,眭鸿明.论死亡赔偿金的制度价值[J].南京社会科学,2011,(12):92.

[11]于敏.日本侵权行为法[M].北京:法律出版社,1998:378.

[12]杨佳元.侵权行为损害赔偿责任研究——以过失责任为重心[M].台北:元照出版社,2007:147.

[13]陈聪富.人身侵害之损害概念[J].台大法学论丛,2006,(1):56.

[14]孙鹏.“生命的价值”——日本死亡损害赔偿的判例与学说[J].甘肃政法学院学报,2005,(4):58.

[15]陈聪富.侵权违法性与损害赔偿[M].北京:北京大学出版社,2012:160.

[16]王军.侵权损害赔偿制度比较研究[M].北京:法律出版社,2011:264.

[17]孙鹏,徐银波.英美死亡损害赔偿制度及对我国的启示[J].甘肃政法学院学报,2012,(1):1.

[18]马格努斯.侵权法的统一:损害与损害赔偿[M].谢鸿飞,译.北京:法律出版社,2009:107.

[19]迪特尔·梅迪库斯.德国债法总论[M].杜景林,卢谌,译.北京:法律出版社,2004:502.

[20]刘昭辰.“民法”第192条第2项的损害赔偿计算方法——特别是“家庭扶养请求权”丧失的损害赔偿计算[J].台北大学法学论丛,2013,(1):43.

[21]姚志明.侵权行为法[M].台北:元照出版社,2006:231.

[22]苏惠卿.日、台间关于侵害生命权之损害赔偿责任的比较[J].月旦民商法,2005,(7):75.

[23]翟善清.中美住房消费观念比较[J].中国统计,2009,(2):44.

[24]江林,马椿荣.我国最终消费率偏低的心理成因实证分析[J].中国流通经济,2009,(3):57.