塞西莉娅·巴托莉:不做陈词滥调的“歌剧女神”

2013-04-29庄加逊

庄加逊

女艺术家总希望被视作“女神”:优雅的、高贵的、时髦的、性感的……这是古典市场人尽皆知的出位法门,意大利次女高音巴托莉幸运地天生就拥有这一切。不过近几年,她每次专辑的亮相都在无底线地挑战人们对于古典音乐形象陈词滥调的思维定式。

巴托莉曾在采访中笑称自己就是古典圈里的“夺宝奇兵”。

她装束诡异,不演唱大作曲家或者听众熟知的作品,发片速度拖拖拉拉,一股脑儿钻研不太为人所理解的“历史计划”,甚至动用自己的身体践行自己的音乐考古学命题:今天,我们还能从古典艺术家的生命中听出多少未知的世界?有意味的是,这么一个在古典历史被遗忘的角落发掘的艺术家在最新的“使命计划”里却显现出了二十一世纪无人能及的先锋感——挑衅刺激、情色魅惑,近似丹·布朗小说《达芬奇密码》里的宗教诡异。

不过,当人们看见塞西莉娅·巴托莉本人穿着完美无瑕的黑色套装现身时,还是大大地松了一口气。因为此次她在唱片《使命》封套上的形象充满惊悚:一位光头的文艺复兴时代的传教士,向前举着十字架,仿佛正要对一批异教徒执行火刑。究竟是什么力量让优美的巴托莉甘心做出如此恐惧的变身?她哈哈大笑地说:“我只是想借此形象唤醒音乐历史上非常有趣的一个人——阿格斯蒂诺·斯蒂法尼(Agostino Steffani)。他是一位作曲家,同时肩负了许多音乐以外的使命。他一生的大多数时光是一位天主教牧师,在德国北部传教多年,最后成为了主教。同时他还是位外交官以及皇室宫廷的斡旋者。不过,作为作曲家的他同样十分出色,他的创作介乎文艺复兴与巴洛克时期,几乎可以说是他启发了后来的亨德尔。”

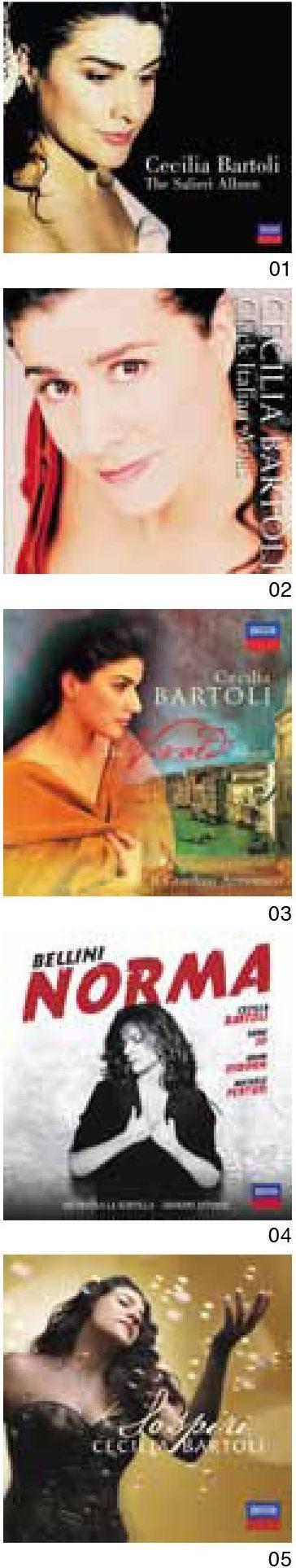

巴托莉拥有不同寻常的次高音声线、惊人的花腔技巧与色调变化,是当今世界在巴洛克古典作品演释领域最卖座的明星。正如这张专辑的标题,巴托莉这几年对音乐的追求并不仅仅停留在对象诠释上,而是寻找对于她生命有特殊意义的“使命”。2005年,她发行了《禁忌的歌剧》(Proibita),收入一系列十八世纪由于罗马教廷严苛的审查制度惨遭封杀禁止的音乐作品。2007年的《玛利亚》则是向十九世纪最伟大的歌剧女神玛丽亚·玛丽布郎致敬之作。2009年,巴托莉发行了《祭献》,这一张专辑汇集了为阉人歌手创作的咏叹调。唱片封套上巴托莉雌雄同体,毫无性别的头像与一具男性裸体雕像合二为一,引发了全世界疯狂的讨论。巴托莉一路走来,拒绝成为人们惯常所期待的古典歌唱家。拥有无数光环的她走到了如今,也不再惧怕冒险:“我打算与那种典型的歌剧女神对着干,她们始终不改一副漂亮的面孔!再说,对于拍出迷人的照片我已经厌倦了,它们和我的音乐计划甚至没有任何关系。比如‘祭献,我试图呈现那不勒斯美丽的巴洛克音乐,但这种美丽是以每年有四千个意大利男孩被阉割为代价的。我怎么可能在封套上摆着美丽的微笑述说如此残忍的故事?封套的影像必须与计划有关。”

“怒目的巴托莉”直观地引出了主角——阿格斯蒂诺·斯蒂法尼的登场,他的复杂、多样将在这张脸背后,在巴托莉的声音里逐一展开。作曲家斯蒂法尼生于1654年的意大利,具有非凡的音乐天赋,这项才华为他在巴伐利亚及汉诺威的宫廷谋得了职位。渐渐地,斯蒂法尼熟练老道的外交手腕得以崭露头角并卷入多场重要的政治阴谋。其中最引人遐想的一桩是1694年,瑞典科尼西斯马科伯爵(Konigsmarck)与汉诺威的苏菲公主展开一段风流韵事,他们俩常常引用斯蒂法尼歌剧作品里的台词作为暗语互相传情。由于涉及朝廷的政治利益,科尼西斯马科伯爵终究在一次幽会中被暗杀,据说他的死同样与斯蒂法尼脱不了干系。再回头看看巴托莉演绎的光头版诡异牧师,竟如此精妙地表达了其中的桃色与阴谋。

把阴暗的皇室密谋放在一边,斯蒂法尼的音乐才是“使命”的真正主题。巴托莉说:“这真是一个很神秘的作曲家,我一直想做关于巴洛克早期的音乐计划,他正中下怀。他写出了美好的音乐,漂亮的旋律线,完美而又有节奏感的咏叹调,充满火的能量。今天,斯蒂法尼与他的音乐已经鲜为人知,‘使命计划正是要改变这个现状,虽然我知道还有很长一段路要走。”斯蒂法尼的创作量惊人,包括乐队作品、二重奏、合唱音乐(其中有一首相当不错的《圣母悼歌》)以及至少十五部歌剧。他的身份与地位令其音乐在全欧洲传播开来。斯蒂法尼在蒙特威尔第、维瓦尔第时代曾是一个重要的名字,其创作首次将维也纳传统与当时的法国舞曲音乐风尚结合在一起。巴托莉往返于慕尼黑、汉诺威、维也纳和伦敦寻找斯蒂法尼可能留下的蛛丝马迹,收集乐谱。“他到巴黎并结识了吕利(Lully),此人影响了他部分的乐队创作”,巴托莉说道,“但在一些咏叹调中,我还听到了蒙特威尔第的风格。他与科雷利(Corelli)、卡沃利(Cavalli)及维瓦尔第都有关联,而我最想说的是他好比亨德尔的祖父,是一个真正意义上的欧洲作曲家。”

斯蒂法尼的创作跨度惊人,亦不可能在一张唱片中涵盖他的全部作品,巴托莉舍弃了其中的器乐类作品,称会在之后的音乐会演出中将其重新纳入节目单。但这并不妨碍《使命》这张唱片的诱惑力:富于冲击力的舞曲,戏剧感极强的管乐背景。手持铃鼓,巴托莉的颤音漂亮之极,十六分音符一路狂奔,大胆的高音花腔令人眩晕。她的声音居住在每一个短句之中,富于表情的控制,谁听了会不动容?其中几首与法国假声男高音雅洛斯基(Phillippe Jaroussky)的二重唱是他们的首度合作,两人的声线营造出迷人的反差,更衬托出巴托莉中音区略带情挑的音色。其中,歌剧《奈奥比》(Niobe)的唱段“Dellalma stanca a raddolcir le temper”最引人注意。

除此之外,亨德尔是巴托莉“使命计划”里的另一条重要线索。“在亨德尔的两部杰出歌剧《亚力欧唐德》(Ariodante)与《狄奥多拉》(Theodora)中,你都可以听到斯蒂法尼的音乐。在这张专辑里有一首咏叹调——‘Notte amica,亨德尔曾在《亚力欧唐德》里将其旋律用作第二幕的开头”,巴托莉为自己的发现欣喜若狂。

亨德尔启发了巴托莉对该音乐计划的另一大灵感——由美国犯罪小说家唐娜·莱昂(Donna Leon)附带创作一部与斯蒂法尼相关的小说。唐娜居住在威尼斯,在此她完成了重要的系列作品——“Commisario Brunetti”(“布鲁内蒂探员”)。重要的是,她也是一位亨德尔狂热者。巴托莉说:“只要有亨德尔的歌剧,唐娜必定在现场。”于是,巴托莉给唐娜打电话,称自己发现一位作曲家的音乐听起来很像年轻版的亨德尔,希望她能一起加入做些更深入的研究。“这位作曲家是一个神秘的、捉摸不定的人,或许他的故事可以是小说很好的素材。”一开始,唐娜对于巴托莉的提议并不感兴趣,但当她听到斯蒂法尼的音乐并了解其生活后,对他的迷恋便一发不可收。就此,写成了以斯蒂法尼神秘的历险传奇为蓝本的小说《天堂宝石》(Jewels of Paradise)。小说与巴托莉的《使命》专辑同步发行,在书的封页介绍上写着:“一个关于阴谋、音乐以及纠缠爱恋的故事,扣人心弦!”或许,这句话放在巴托莉的全新专辑上同样适用。

斯蒂法尼在巴托莉这儿得到了所能期盼的最后优遇。然而,斯蒂法尼毕竟不是亨德尔,他的音乐最终只能用B+来评判,他更像是一位苍白版的亨德尔或维瓦尔第。到头来,人们应该欣赏的不是斯蒂法尼,而是重新发现斯蒂法尼以及文艺复兴、巴洛克交界时期音乐活化石的塞西莉娅·巴托莉。多年来,她执着于把被遗忘的音乐带到人们面前,并启发人们自行寻找“被遗忘的”与“被熟知的”之间的距离,有时候这之间的距离竟如此相近,也许这才是古典音乐历史里最美妙的惊愕。

在歌剧世界赢得无数光环的巴托莉唯一被评论界诟病的是:在诠释曲目的选择上偏于保守固执,有时候选择的范围十分狭窄,甚至仅限于十八世纪的音乐。在一次采访中,巴托莉对自己的偏爱做出回应:“我喜爱它们,首先是因为它们及其特殊的历史时代,从历史角度而言十八世纪是一个变化更迭的时代,混乱、复杂、融合恰恰可以是妙不可言。我们拥有伟大的作曲家比如莫扎特、海顿,拥有漂亮的诗歌文本比如梅塔斯塔西奥(Metastazio)、彼特拉克(Petrarcha)、哥尔多尼(Galdoni)。这些音乐、文本与声音的相互融合对于一个歌手来说是无以伦比的事情,可以有各种可能,非常特别。”

很少有人会记得,童年的巴托莉在下决心跟随母亲学习声乐之前,最大的愿望是成为一名弗拉明戈舞者。恐怕唤醒那些被遗忘的各种感官体验是巴托莉与生俱来的天份,在这点上,她的确十分接近于一位弗拉明戈舞者所带来的魅惑与力度。陈词滥调的歌剧女神?绝不可能!